O LUGAR ONDE EU APRENDI A PENSAR AUDIOVISUALMENTE FOI NUM TERREIRO: ENTREVISTA COM VIVIANE FERREIRA

Ilustração de Hana Luzia

Ilustração de Hana LuziaNossa terceira entrevistada é Viviane Ferreira e o texto “O lugar onde eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro” é fruto dessa conversa que tivemos em junho de 2020, de forma online. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.

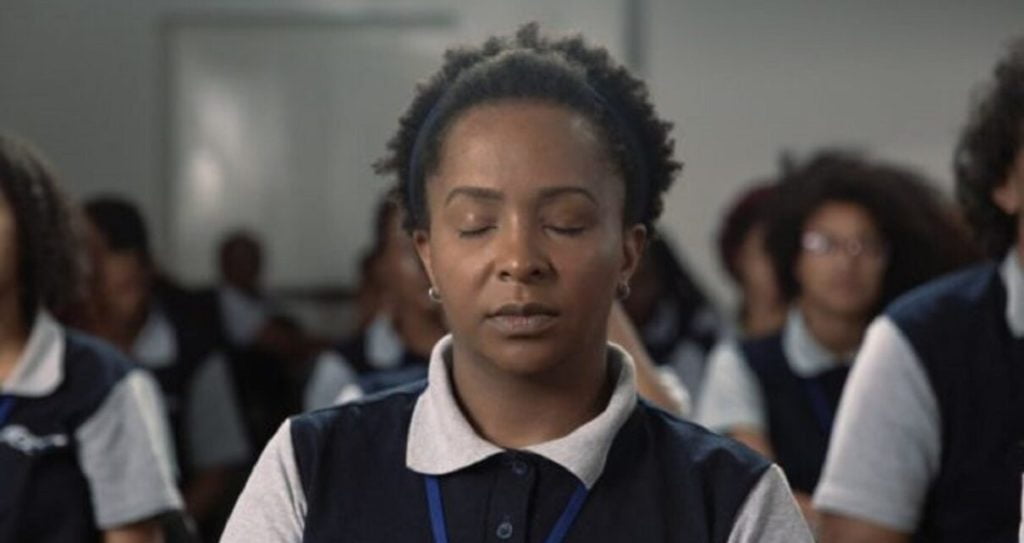

Do Coqueiro Grande, periferia de Salvador (BA), Viviane se formou cineasta circulando por muitos espaços: no terreiro fundado por sua bisavó, nas apresentações de teatro no bar de sua tia, nos cursos de formação da CIPÓ e do CEAFRO, nas aulas de cavaquinho, e outros. A curiosa menina que lavava o tanque com anil se perguntava se era algo como aquela substância que deixava o mar do filme “Lagoa Azul” tão azul. Com esse olhar múltiplo que se tornou uma das figuras mais relevantes do cinema atual. Pela Odun Produções, dirigiu os documentários “Peregrinação” (2014), “Dê sua ideia, debata!” (2008), os videoclipes “D’origem Africana” (2013) e “Amor ao Rap” (2012); os curtas de ficção “Mumbi7cena Pós Burkina” (2007) e “O Dia de Jerusa” (2014); e em 2019 o longa-metragem de ficção “O dia com Jerusa” (disponível na Netflix). A formação política ao longo de sua trajetória, marcada pelas instituições que passou, a fez uma cineasta que acredita pisicianamente na construção coletiva de um cinema comprometido com a emancipação e liberdade das pessoas pretas. Em sua trajetória, foi uma das fundadoras e presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e atualmente é diretora-presidente da SPCINE. Boa leitura!

Lygia Pereira: A primeira coisa que eu costumo perguntar é basicamente para você se apresentar. Quem você é? Da onde você vem? E como você chega no audiovisual?

Viviane Ferreira: Eu sou do Coqueiro Grande e é importante pra mim sempre começar por aí, Coqueiro Grande é um bairro na periferia de Salvador, na Bahia, e eu chego no audiovisual porque venho de uma família que eu acho que se eu precisasse descrever em duas palavras seria: liberdade e sonho. Então assim, é um incentivo à liberdade de sonhar naquele Coqueiro Grande que às vezes até a gente se assusta com a ausência de limites pra isso. E mesmo estando num bairro da periferia de Salvador, que obviamente vivenciou e vivencia todas as limitações de uma periferia, eu tive a possibilidade de experimentar tudo aquilo que eu me interessei por experimentar, saca? No Coqueiro Grande tinha plateia pra tudo. Então eu queria pintar, minha mãe comprou a tela do tamanho que dava pra comprar, as tintas guache que era o que cabia também no bolso de uma manicure e a parte a óleo eu fiz com os esmaltes dela mesmo e tava tudo certo. A única coisa era que a arte ficou muito feia. Naquela época eu ainda não sabia direito ainda o que era expressionismo, surrealismo, se não eu poderia ter defendido melhor minha arte, mas na minha exposição particular pra família minha arte foi reprovada porque era tudo muito feio e eu precisava melhorar um tantinho mais. Nesse negócio de ser reprovada, eu desgostei, não quis mais ser artista plástica. Já tava em outra vibe e aí quis fazer teatro. A gente montou um grupo de teatro no bairro e fazia apresentações na igreja, nos terreiros de Candomblé. No Coqueiro Grande tem uma quantidade de terreiro, no bairro e na adjacência, então a gente fazia apresentações de teatro nos terreiros, nas igrejas e nos bares. Tinha dois bares de minhas tias e em dia de domingo a gente fazia apresentações no bar de tia Denga e no bar de Jurema. Então esses eram os nossos palcos: terreiro, bar e igreja.

Com dezesseis foi quando eu fui pro CEFET e aí eu fui viver o centro da cidade e meio que me afastei das atividades coletivas do bairro. Com dezesseis rolou esse afastamento, mas dos onze aos dezesseis eu era super atuante em tudo. Eu queria ser esportista, então, eu comecei a jogar futebol. Eu participava do time de futebol do bairro, da igreja. Aí na escola fui pra banda, pra fanfarra, aprender a tocar caixa. Queria instrumento de sopro, mas eu tenho problema no pulmão, então eu nunca consegui instrumento de sopro. Aí decidi ir pro cavaquinho. e aí Comecei a estudar cavaquinho e abandonei artes plásticas. Me desinteressei mais por teatro, queria ser cavaquinista e tocar chorinho. E eu tô falando dessas coisas, porque o audiovisual chegou desse jeito. Eu assistia muito filme e aí todas as sessões de filme, Sessão da Tarde, Tela Quente…

L: Era mais televisão?

V: Era mais televisão. Acho que eram dois rituais: assistir TV e ir na locadora pegar fita VHS. Só que para pegar fita VHS eu dependia das minhas primas mais velhas, então não era uma coisa que eu conseguia organizar a depender do meu desejo. Tinha que juntar a galera que ia pagar pelos filmes e ainda tinha que dar sorte das pessoas quererem assistir os mesmos filmes que eu. Mas tudo que passava na televisão eu via enlouquecidamente. E aí teve um dia que de manhã eu tinha lavado o tanque… O tanque da casa de minha tia era aqueles tanques construídos de alvenaria e aí você precisa lavar constantemente por causa de dengue e todas essas coisas. Tem um produto chamado anil, que você coloca dentro do tanque pra purificar a água. Até hoje eu não pesquisei pra saber as propriedades do anil, vou fazer isso. Eu tinha lavado o tanque com a minha tia, a gente terminou, ela jogou o anil e o anil vai dissolvendo e a água fica toda azulzinha e aí vai ficando transparente de novo, negócio bem massa. Naquele dia passou na Sessão da Tarde Lagoa Azul ou De volta à Lagoa Azul e eu lembro da cor do mar do filme, e eu falava: “Caramba, como é que faz o mar ficar com essa cor?” Porque era um azul muito forte e não é a mesma cor do mar de Salvador. E eu fiquei: “Será que os caras usam anil no momento que tão fazendo o filme?”

Eu fiquei nessa coisa de tentar descobrir como eles tinham deixado aquele mar tão azul e comecei a pensar sobre isso. Eu lembro que naquele mesmo dia, na madrugada, eles passaram um filme com o Tarantino. Lá na Tela Quente eles passaram “Um drinque no inferno” e aí eu fiquei muito alucinada de como eles tinham conseguido garantir os efeitos e as porradas e os cortes de cabeça daquele filme. Eu lembro que no outro dia conversando com minha mãe eu falei: “Nossa esse negócio de fazer filme deve ser muito massa, imagina? Você colocar um azul tão azul quanto o tanque de tia Nenga.” Comecei a falar dessas coisas e eu sei que coisa de duas ou três semanas depois, minha mãe apareceu em casa com um folheto da “Cipó – Comunicação Interativa”. A Cipó é uma ONG que tem em Salvador que dava formação pra jovens naquele período, dava formação inicial em audiovisual, fotografia e várias coisas, e tava com processo seletivo aberto. Ela me inscreveu no processo, eu passei, e na Cipó acabou sendo o meu primeiro contato com a câmera, com o universo e com o pensar audiovisual. E daí pra cá o bichinho mordeu, porque as revoluções começaram a acontecer nesse período. Eu fazia Cinema, TV e Vídeo na Cipó, estudava cavaquinho na Escola de Cadetes Mirins, em Lauro de Freitas em parceria com a Aeronáutica — a ideia era formar jovens que quisessem ingressar na carreira na aeronáutica e eu tinha intenção de ser piloto ou construir avião. Além disso, eu já fazia teatro no CEAFRO, que é a organização de mulheres negras que fica no 2 de julho, no centro de Salvador. E aí nesse processo todo, na Cipó a gente tinha acesso à informação e à técnica e a pensar o audiovisual de uma perspectiva social. No CEAFRO era a discussão das questões raciais, com recorte de gênero, se utilizava muito as linguagens artísticas pra isso. Lá tinha essa coisa da sedimentação do pensamento racial, dos processos, e a gente tinha constantemente atividades de cineclube no CEAFRO. E quem fazia, quem coordenava essas atividades de cineclube era Luís Orlando. Luís Orlando foi um dos maiores cineclubistas que esse país conheceu. Lembro que numa das atividades do cineclube eu falei para Luís Orlando que eu queria fazer cinema, que eu queria ser roteirista, e ele me perguntou que cinema eu queria fazer. Aí eu falei: “Ah, Luís, cinema é cinema”, ele falou: “Não, você precisa decidir. Você quer fazer cinema negro, você quer fazer cinema de branco, que cinema você quer fazer?”. E aí ele começou a me apresentar algumas coisas, ele me apresentou Sembène, me apresentou o Zózimo Bulbul. Então a primeira pessoa a me falar de Zózimo Bulbul na vida foi Luís Orlando, saca? Que me apresentou os filmes do Joel Zito. E aí nessa dinâmica do pensar fazer cinema, a partir do momento que eu comecei a pensar de fato em fazer, porque eu tava nessa fase de escolher o que fazer no vestibular, já não tinha mais outra alternativa pra mim que não fosse pensar em fazer cinema negro. Essa ideia que me interessava, de fazer um cinema para contribuir com as lutas de combate ao racismo foi muito forte, foi construída ali durante meu processo de estada entre o CEAFRO e a CIPÓ.

L: Como você vê o cinema negro na transmissão de modos de viver? E como você pensa/observa o cinema negro em termos estéticos?

V: Pensar o cinema negro como transmissão dos modos viver é acreditar e defender um cinema que é feito a partir de experiências de corpos e de um grupo que foi pouco representado distante de estereótipos. Então é pensar nas diversas formas de sobrevivência, porque é difícil a gente falar em viver no sufocamento do racismo que a gente vive no Brasil. Mas as diversas formas de sobrevivência inventadas pela população negra no Brasil são um repertório muito vasto. Eu acho que, sobretudo, fazer cinema negro é olhar para esses raqueamentos de continuar existindo. É a gente conseguir olhar para um filme como o “Aquém das Nuvens” [de Renata Martins] e entender que, na zona leste, periferia de São Paulo, você tinha ali um amor preto que durou muitos e muitos anos e que seguiu no além vida. Então a imagem de um casal de idosos pretos apaixonados é de um raqueamento de modos de viver absurdo, porque você pensar que são corpos que nesse sistema que a gente tá, existem pra morte, e conseguiram envelhecer, mais do que conseguiram envelhecer, conseguiram envelhecer se amando, mais do que o amor protocolar, na real eles viveram em processo de paixão até aquela altura da vida. Eu olho pro cinema negro desse lugar, a gente tem dores e delícias nesse processo de raqueamento de nossa permanência nessa diáspora, e aí são pras dores e delícias desses corpos que o cinema negro olha como modo de vida, como modo de existência. Pra mim não dá pra sintetizar em uma única forma, em um único modo. Consequentemente não dá pra gente defender uma única estética para o cinema negro. Talvez com esse afã e esse desejo de unificar as coisas, talvez pra apaziguar os corações da galera que gosta muito de perguntar qual é a estética do cinema negro, é a gente dizer que o cinema negro é composto por uma estética múltipla. É um movimento multiestético, multifacetado, ele é diverso porque as existências negras são diversas e elas são muito diferentes entre si. Elas podem se assemelhar em algumas coisas, mas a gente pode encontrar existências negras antagônicas e díspares a depender do contexto que a gente for apontar nossa câmera. E erigir nossa narrativa é um movimento que produz narrativa e que garante produtos e peças muito complexas. Porque não dá pra você pegar, por exemplo, o “Pattaki” [de Everlane Moraes] e olhar na mesma régua que você olha “Café com canela” [de Glenda Nicácio e Ary Rosa], eu iria falar que não dá pra você pegar o “Aquém das nuvens” e olhar na mesma régua que o “Dia com Jerusa”, mas você consegue identificar aproximações, sabe? Tem conexões entre essas duas narrativas, mas entre elas também têm pontos de muito antagonismo, elas também olham para lugares muito diferentes. Você vai olhar o “Aquém” e tem uma narrativa muito redonda e clássica, do início ao fim, cê vai olhar pro “Dia de Jerusa”, você vai precisar tá com o olhar treinado para vivenciar coisas em camadas, do contrário você vai questionar toda a parte inicial do filme, do contrário você vai dizer: “Ah, mas pra que esses personagens aí na rua?”, “Mas por quê existe o Kleber com um poema do Luiz Gama abrindo, se depois a gente tá na casa dessa senhora, esse personagem não aparece?” São coisas que a gente vai ouvindo e precisando explicar no meio do caminho que torna nossos fazeres muito específicos, em determinadas questões. E é muito legal, porque os filmes vão encontrar pontos de diálogo, mas eles vão defender uma singularidade existencial, tal qual os nossos corpos defendem o direito pela própria singularidade. Eu gosto muito da ideia do corpo negro território.

É complexo você pensar os modos de viver do cinema negro, dos movimentos de cinema negro, porque primeiro você precisa entender que o próprio movimento é múltiplo. Depois, você precisa ter noção de que o corpo negro que integra esse movimento precisa dizer que integra, porque existem pessoas negras que fazem audiovisual em outros movimentos que não o movimento de audiovisual negro e essas pessoas também têm o direito de fazê-lo. Então é importante que você saiba que se a pessoa que você tá colocando na caixinha de cinema negro, ela de fato se identifica e se autodeclarou como integrante desse movimento. Pra mim, se você tem uma coisa que unifica de alguma maneira nossa estética é um compromisso político com a desconstrução de estereótipos sobre as nossas existências. E a maneira que a gente vai desconstruir esses estereótipos são infinitas.

L: Gostei muito do que você falou. Observo estéticas e linguagens muito diferentes entre você, Everlane, Glenda e Renata, por exemplo. Pegando o gancho do compromisso político, queria saber um pouco mais das suas escolhas estéticas. Como é o seu processo criativo, por exemplo?

V: Eu tenho um fluxo de pensamento que é muito acelerado. Eu tenho muitos cadernos, porque eu rabisco muito. Tem coisas que eu não consigo traduzir em palavras, então eu rabisco e aí no dia seguinte eu já não sei mais o que o rabisco significa, mas naquele momento era importante pra reduzir o fluxo de pensamento, até para conseguir descansar ou simplesmente viver. Nesse sentido, eu fui me entendendo também e construindo de um jeito que eu chamo de camadas. Eu faço muitas coisas, e eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre transitei em universos muito diferentes desde sempre, então ao mesmo tempo que eu estava crescendo dentro do terreiro de Candomblé, eu tava fazendo crisma, primeira comunhão na Igreja e gostando de todas as coisas, essas coisas não estavam em conflito não. Entendendo que tinha coisas que eu gostava na Igreja, então eu vivenciava na Igreja, tinha coisas que eu gostava no terreiro, eu vivenciava no terreiro, e tinha coisas que eu não gostava em nenhum dos dois espaços, então eu não aparecia nas coisas que eu não gostava. Ao mesmo tempo que eu tocava cavaquinho, eu fazia teatro, ao mesmo tempo que eu pensava como é que fazia cinema, eu tava jogando futebol, pensando que de fato eu poderia entrar pra seleção brasileira de futebol um dia. E isso me acompanha também nas minhas escolhas profissionais, da mesma maneira que eu saí de Salvador muito certa de que estava vindo pra São Paulo estudar cinema, pra mim não foi um problema ou uma crise fazer a faculdade de Direito, porque era desejo também estudar Direito e não era conflitante. Eu não consigo olhar pro mundo enxergando as muitas coisas como antagônicas ou como numa relação de disputa e do conflito, acho que eu sou muito da filosofia do “cabendo tudo dá”, sabe? Organizando todo mundo come. Que é o princípio de você pensar no Caruru de Cosme e Damião na Bahia e aí você tem lá um alguidá gigante no centro da sala, e você tem doze meninos comendo ali ao mesmo tempo, sete meninos comendo ao mesmo tempo naquele mesmo alguidá e tem frango pra todo mundo, tem caruru pra todo mundo, tem de tudo pra todo mundo. E se você não gostar da banana frita, você não vai comer a banana frita, não vai comer a rapadura, vai intercambiar ali. Então esse fluxo de coisas diferentes pra mim não é conflituoso, não é um problema. Então quando eu produzo, no ponto de vista audiovisual, as narrativas também vêm desse lugar múltiplo, em camadas. Eu tenho a sensação real de que acabo sempre começando falando de muitas coisas ao mesmo tempo, e coisas grandes e complexas, em um espaço de tempo que, se a gente for pensar as orientações clássicas da narrativa audiovisual, seria melhor dividir em três ou quatro filmes. Mas também são questões que acabam me inquietando e me atravessando ao mesmo tempo, então eu não conseguiria dar conta delas de maneira isolada. E aí isso acaba indo pros filmes de maneira muito veemente. Eu precisei entender que isso tem a ver com a forma como eu penso, a forma como eu olho pro mundo, a forma como eu vivo, pra eu entender que eu não estava fazendo cinema errado, então entender que é o meu processo criativo, que é minha forma de pensar e minha forma de me expressar e compartilhar com o mundo.

Do ponto de vista estético tem duas coisas que me chamam muito, que é que eu reflito muito sobre o tempo, o tempo como unidade, o tempo como elemento. Eu sou do Candomblé Angola e pro Angola tempo é Orixá, então é energia que orienta e que conduz tudo, essa noção do “Tudo com tempo tem tempo”, sabe? Tempo acaba sendo uma energia que me orienta muito e quando tô olhando pra narrativa, tanto a narrativa do Mumbi [Mumbi 7 Cenas Pós-Burkina], quanto no Jerusa, a reflexão sobre esse tempo existencial tá ali. Eu tentei traduzir isso pro tempo dos planos, e eu tentei traduzir isso pro tempo entre as personagens. Uma coisa é você olhar pra Mumbi e você pensar na relação dela com o tempo com que aquela personagem insone que fica presa na cama e tá presa no presente refletindo sobre um futuro incerto dela, que só ela pode encontrar dentro dela as respostas pra aquilo, mas ela tá questionando o momento dela, ela tá questionando o tempo e tá lidando com isso e ao mesmo tempo no Mumbi era falado do tempo histórico da arte cinematográfica. Então o que a gente tem projetado nas paredes do quarto dela como se fossem pensamentos filmados, é uma linha do tempo da história do cinema de alguma forma e aí eu fico sempre pensando que os planos precisam garantir tempo pra gente observar a angústia e a sensação daquelas personagens. Essa coisa do plano, que você tem tempo de sentir o que tá acontecendo é algo que você consegue ver, tanto no Mumbi quanto no Jerusa, ou até mesmo nos videoclipes, porque é algo que me inquieta, porque eu fico pensando e eu quero entender como que o tempo funciona e como é que ele age em nossa vida, inclusive cinematograficamente falando.

O outro elemento é a questão da oralidade. Eu sou do Candomblé desde sempre, tenho 35 anos de idade, nascida no terreiro, vim do terreiro, minha bisavó fundou um terreiro em 1940 e vivi minha vida inteira de frente pra esse terreiro. E em um dado momento eu entendi que o lugar onde eu mais assisti cinema, onde eu mais vivenciei cinema foi dentro do terreiro. Pra mim as cerimônias e os rituais são completamente audiovisuais e é por isso que eu gosto muito do termo audiovisual, porque acho que o audiovisual expande a compreensão das coisas e a compreensão da produção imagética mesmo e você também expande a possibilidade de legitimação de dispositivos. Então, se você compreende dentro de um terreiro de Candomblé o olho humano como dispositivo que captura essas imagens e a memória individual e coletiva é o que armazena tudo isso, e você consegue partir do princípio que a música, o som acompanham todos os processos dentro do terreiro e visualmente, cada ritual, cada cerimônia, tem a sua estética, a sua forma, as suas cores, os gestos e movimentos específicos, o que é aquilo cotidianamente que não seja uma vivência audiovisual? E aí audiovisual na sua essência porque toda tecnologia ainda é o corpo humano. Quando você pensa na criatividade, quando você pensa na memória individual e coletiva como armazenador dessas imagens, quando você pensa nesse lugar de testemunha ocular como o olho como dispositivo de captura dessas imagens. E aí eu comecei a questionar muito essa coisa de se pensar o cinema nessa chave do quanto menos se fala, melhor. Porque a oralidade dentro desse universo é fundamental para que a gente consiga garantir aquela experiência audiovisual de dentro de um terreiro, sobretudo no processo de transmissão da memória coletiva a oralidade é central. Eu não consigo me enxergar fazendo cinema reduzindo tanto a oralidade… Eu não consigo, porque o lugar que eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro e aí quando eu entendi isso muita coisa se aquietou no meu coração, nas trocas com os colegas de profissão. Explico pra você porque são vocês, mas tem uma galera que eu não vou bater esse papo, não vai entender, não tô a fim de explicar e eu nem quero que aprenda pra ser bem sincera, não vou bater esse papo. A galera vai pegar meu filme, vai pegar meu roteiro e vai falar “nossa, mas é muito falado, corta o diálogo ali, corta o diálogo aqui”, eu vou ouvir, vou entender, mas eu não vou abrir mão da oralidade como uma investigação audiovisual. Quando eu olho pra minha construção de diálogo, por exemplo, o meu esforço é para garantir que eles sejam tão visuais quanto são as histórias que minha avó e minha bisavó me contaram. E eu modifico se eu percebo que, a partir do que está sendo dito, ou se eu recebo o feedback que a partir do que tá sendo dito a outra pessoa não consegue visualizar, vai pra um lugar de abstração, aí pra mim a própria oralidade deixa de ser audiovisual. Então do mesmo jeito que, do ponto de vista da orientação clássica do narrar cinematograficamente, a gente recebe o comando “olha, as descrições quanto mais visuais, melhor”, pra mim, o diálogo quanto mais visual melhor. Eu nem sei lhe dizer se eu faço isso bem, mas eu consigo compartilhar com você que, se existe uma cachaça estética que eu tenho, e tento fazer e investigar nos meus filmes, são esses dois elementos: a relação com o tempo e a relação com a oralidade, tentando transformá-la no mais visual possível. Eu acho que essa é a questão, porque aí você consegue trabalhar com a imaginação do outro, sabe? E quando você consegue trabalhar com a imaginação do outro, você consegue permitir que as outras pessoas reconheçam a liberdade da própria existência.

L: Em “O dia de Jerusa”, algo que eu reparei foi a relação com o tempo também. A Silvia preocupada com o futuro, Jerusa rememorando o passado e aquele encontro ali, que existe no momento do filme.

V: É isso, de alguma maneira na tríade, Silvia olhando pro futuro, Jerusa olhando pro passado e tudo acontecendo naquele encontro, naquele tempo presente. Lembra que eu falei que às vezes eu rabisco muito as coisas? Então, eu rabisquei muito o Sankofa para conseguir chegar nesse lugar. O brochezinho de Jerusa é um sankofa. Exatamente por conta dessa relação com a representação do tempo, e essa coisa do você pensar esse campo ainda que a partir de vivências específicas, você também está dialogando com signos que falam de nossos tempos, do ponto de vista coletivo. Então, fazia sentido naquele momento uma personagem como Silvia estar vinculada com as questões de pensar a universidade, seja no lugar de estudante como no curta, seja no lugar de professora como é no longa, porque são inquietações do nosso tempo. O curta foi feito num momento, no sufocamento de tudo. Estar na universidade era a utopia de que seríamos corpos salvos da mira da polícia, por exemplo. Assim, era utopia. Então a gente começou a se debater por todas as frestas possíveis, em todas as periferias desse país tentando encontrar um caminho que nos levasse até a universidade. A maneira como os movimentos sociais e como as políticas públicas, naquele momento, apontavam a universidade como caminho pra gente, era impossível não colocar a Silvia nesse conflito, que era o conflito do tempo. Quando eu venho fazer o longa, já em 2018, a gente já tem um novo conflito. A gente já tem gerações de corpos pretos formados academicamente, aos montes, a gente tem uma profusão de vozes em diversas áreas questionando as epistemologias acadêmicas, questionando os espaços e a saúde desses espaços para receber as nossas existências e entendendo que garantir uma multiplicidade, uma possibilidade de mais professores e professoras negras nos espaços acadêmicos é uma alternativa para que esses espaços também sejam vistos como espaços de cura e de construção saudável pra gente. Pra mim soava muito incoerente continuar num longa-metragem discutindo o conflito de uma jovem negra que estava querendo entrar na universidade. Porque na minha cabeça ela já tinha crescido, já tinha conseguido passar, e agora ela não queria mais só estudar, ela queria dar aula naquele espaço também. Então tem essas diferenças no processo que têm muito a ver com as questões que me inquietavam no tempo.

Há uma necessidade também de falar de algumas coisas de maneira coordenada e juntas em um momento só. É algo que tem a ver com a ausência de certezas da nossa possibilidade de continuar existindo no mundo audiovisual nessa posição de narradores e narradoras. Se você me perguntar hoje qual é a única certeza que eu tenho é: eu não sei sobreviver fazendo outra coisa. E isso me preocupa. Porque quando eu era adolescente, nas minhas férias eu ia pro salão com a minha mãe pra fazer unha. Porque minha mãe me dizia assim: “Olha, se nada der certo pelo menos a minha profissão você vai ter.” Mas eu não sei mais pegar no alicate. Então se der uma merda generalizada eu não vou conseguir… antes de eu fazer uma unha bem, como eu fazia quando eu tinha catorze anos, eu tive que cortar ou tirar muito bife de muita gente. Hoje eu já não sei mais fazer com habilidade e agilidade que eu fazia naquele momento.Tenho conversado com a Larissa, Fulana de Tal, a gente troca muito. E falei assim pra ela: “Laris, a gente tá muito fodida, velho.” Porque a gente entrou nesse negócio de viver de cinema e aí a gente desaprendeu a viver de outras coisas. A gente fala: “Não, tipo, mulher preta, massa! A gente dá conta de fazer qualquer coisa, o que vier a gente faz pra sobreviver…” É mentira. Eu não dou conta de sobreviver, por exemplo, como empregada doméstica, ou como diarista, e isso me atormenta. Porque é uma tecnologia que nos sustenta coletivamente há muitas gerações. Como é que a gente se apropria de novas tecnologias de existência sem esquecer as anteriores? Me atormenta demais me sentir incapaz de, se necessário, sobreviver da maneira que minha ancestrais sobreviveram, saca? Eu voltei a cozinhar alucinadamente pra relembrar. Eu acho que eu consigo inventar hoje de fazer três, quatro ou cinco pratos gourmet pra vender, e ainda vou depender de um público que acredite nesse rolê meio gourmet. Então, é um negócio que a gente precisa pensar pra dinâmica da sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer outra coisa pra viver que não seja cinema.

L: Acho que só fluiu, só fluindo, assim. Mas gostaria de ouvir você falar da APAN [Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro]. Acho que você é uma figura bem interessante de ouvir e emblemática pra gente pensar a articulação entre o cinema negro e a política.

V: Minha relação com as artes foi construída muito a partir de instituições e eu não consigo olhar pro mundo sem reconhecer a importância delas. Entendendo as instituições como elementos estruturantes e elementos a serem reestruturados conscientemente. Não é essa coisa da instituição do ponto de vista rígido. Elas existem e têm uma função de existir. E acredito que elas estão em disputa constantemente. Nesse sentido penso o Estado como instituição maior que acaba gerindo nossas vidas.

Eu acredito muito no processo de construção coletiva. Mas, agora no contexto da pandemia, sobretudo, tem uma galera sofrendo um choque de realidade e dizendo “Não, não… calma, calma.” Sabe. Se articular, importante, pensar no coletivo é importante, sabe, a gente não tem estrutura pra ficar sendo corpos pretos soltos nesse mundo, nessa selva violenta que é o audiovisual. Porque tipo o boy artista branco, que não é nem da vila Madalena, tá em outras questões da burguesia. “Mano, veio pandemia, de boa, vou pro sítio da família ficar mais distante do vírus. Enquanto isso vou usar esse tempo como ócio criativo, porque aí depois vou poder conectar com meu pai, com meu tio, meu padrinho, sei lá quem, que é dono daquela grande produtora ou CEO daquela plataforma de streaming, vou conseguir ofertar uma narrativa audiovisual sobre esses reles mortais”. Tipo, a nossa galera não. A nossa galera com cinquenta troféus, com não sei quantas passadas por tapete vermelhos nacionais e internacionais começou a se preocupar com aluguel, saca? Decretaram a pandemia dia 17 de março. Dia 20 tinha uma galera nossa desesperada porque não sabia como ia pagar o aluguel de abril. De repente chegou 25 de março, tava desesperada porque a dispensa tava ficando vazia e não sabia nem como acabar de comer em março pra entender como pagar o aluguel de abril, saca? Não tô dizendo que esse é o contexto bom não, mas eu acho que de alguma maneira a ferida real do processo ficou mais exposta pra uma galera. Estar em uma organização como a APAN nesse momento, nesse contexto, pra mim fez uma diferença do ponto de vista positivo, fundamental. A APAN é uma organização que nasce exatamente do nosso questionamento à institucionalidade. Então, você tava ali, tipo, 2013 acho que foi o boom dos primeiros desembolsos da ANCINE. Todo mundo tava filmando, a gente queria filmar também. A gente queria filmar com aquele dinheiro que todo mundo tava acessando. Quando a gente foi olhar os editais do FSA de 2014 aqueles critérios não funcionavam… Botava cara crachá, a gente não se identificava ali, saca? Aí a gente tinha o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul desde 2007, onde todos os anos a gente encontrava e Zózimo disse que ali era o lugar pra gente pensar estratégia para continuar existindo. Então a gente pensou estrategicamente que era importante chamar alguém da ANCINE lá pra explicar pra gente os critérios, mas mais do que explicar porque ousadia também faz parte da nossa existência, era pra dizer: “Vamo mudar esse negócio aí pra gente caber”. A gente não tava nem discutindo muito o formato, a gente só queria fazer parte. E o que a gente recebeu de retorno do pessoal da ANCINE naquele momento foi que as associações do setor tinham decidido aqueles critérios. O Estado não tinha decidido sozinho, o setor tinha decidido junto com o Estado. Aí a gente olhou, tomou na cara e falou assim, gente, mas que organizações são essas? Quem faz parte? Ninguém fazia parte. O Joel Zito tava lá, aí a gente falou assim: Joel, você faz parte? Joel falou assim: “Eu já fiz. Não faço mais, não tenho paciência, essas organizações não nos cabem, não nos querem, não nos escutam…”

Aí a gente falou: “Ah beleza, então a gente precisa criar a nossa…”. A APAN nasce daí. E naquele momento, quando terminou o encontro de 2014, eu lembro que a gente abriu um grupo secreto no Facebook e todo mundo do Brasil que a gente sabia que fazia audiovisual e era preto a gente foi enfiando nesse grupo secreto. A gente passou um ano discutindo, vendo estatuto de tudo quanto é organização pra gente conseguir chegar no que é o estatuto da APAN. E olhando pra história e trajetória dos movimentos negros a gente entendia que era importante a gente escolher, tipo, uma bandeira inicialmente, uma pauta política inicialmente e brigar por ela, assim, com unha e dentes. Aí nesse processo a gente escolhe a pauta das políticas de ações afirmativas. Primeiro, que a gente já tinha decisão no STF, que garantia a constitucionalidade da coisa. Segundo, que a gente já tinha o case de sucesso na educação. Aí eles entenderam que era um momento em que vários setores estavam discutindo ações afirmativas no mercado de trabalho. Pra gente era importante começar os debates via APAN pautando as políticas de ação afirmativas. E pra gente era importante, inclusive, reposicionar a compreensão em torno do conceito, porque me incomodava bastante essa coisa de reduzir as “ações afirmativas” à “política de cotas”.

A cota é uma espécie do gênero. Uma das coisas que a gente debateu muito era essa coisa que a gente precisava dizer que “não é só cotas”. É cotas e um monte de outras ações. A APAN se tornou um processo que a gente aprende todo dia como dar conta. Primeiro a gente entendeu que não fazia sentido ser uma organização de roteiristas, de diretores ou de produtores, porque a questão identitária, ela era do ponto de vista racial, era o que nos unia. Quando você fala da manifestação do racismo, ele se manifesta em todos os elos da cadeia.

A gente precisava dar conta disso, por isso que é Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e não dos diretores ou produtores ou qualquer coisa do tipo, porque a gente tá falando de combater um fenômeno como o racismo, que acaba atingindo o corpo preto independentemente da função que ele esteja dentro do cenário. A outra coisa é essa parada de como a gente iria romper com esta hegemonia do Sudeste no audiovisual, então era importante que fosse uma organização nacional. Por mais que a gente já tenha iniciado com um número maior de pessoas presentes no eixo mesmo, tipo em São Paulo, acho que a presença da Bahia, e naquele momento inicial a gente tinha muitos integrantes do Tela Preta na associação, assim, fazia a gente puxar o olhar pro Nordeste, pro Norte, o tempo todo. Então, a APAN, por exemplo, é uma organização que até hoje a gente vai vivendo o desafio de conseguir atuar no país inteiro. E pra viver esse desafio tem uma coisa que é fundamental, que é você descentralizar as ações. Descentralização é você descentralizar a possibilidade de representação. A gente precisava pensar a coisa e sistemas desassociados e que as associadas conseguissem no seu lugar também falar em nome da organização. Esse é um processo que, nos últimos três anos, gradativamente tem acontecido. Eu fico muito feliz com o processo, porque não é fácil, não é simples, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido juntar muita gente boa, muita gente comprometida. Tem sido um passo que, independente das ações diretamente institucionais, as pessoas têm conseguido se conectar e seguir alternativas umas pras outras. E acho que é isso. Acho que a APAN no audiovisual é uma organização que pelo menos se pretende a existir como uma irmandade dos desvalidos, a irmandade da boa morte, saca?

Então, mais do que se pensar nesse lugar das instituições no formato meio cartesiano de existência, a gente tem olhado muito para experiências de instituições negras que conseguiram se manter vivas por séculos. Então assim, acho que a Sociedade dos Desvalidos [Sociedade Protetora dos Desvalidos] é muito massa de você olhar pra forma de organização, dessa organização que surge para garantir a morte digna pras pessoas pretas ainda no período da escravização. A partir dessa organização negra, por exemplo, que o Estado organiza o que a gente hoje conhece como INSS.

L: Ao falar da APAN, das irmandades, das ganhadeiras, você fala de muita coisa. Essa organização, essa produção de sentido, de ideias é o que, conscientemente ou não, acho que isso é que sustenta a população negra brasileira.

V: Por isso que eu gosto muito de questionar o dispositivo. Você pensar o universo do axé como um universo essencialmente audiovisual, entendendo o corpo, entendo o olho como esse dispositivo que captura as imagens. Se a gente parte desse princípio, eu conseguiria fazer a afirmação de que uma Ialorixá, ela é essencialmente uma cineasta. Eu consigo acolher essa afirmação. Mas, na década de 90, uma mulher preta com uma câmera de vídeo, ela não era chamada de cineasta porque ela não tava operando película, mas ela tava produzindo imagem. Se a gente não enfrenta o debate sobre o que é legitimado como dispositivo de captura imagética, a gente abre mão de séculos de produção de imagens garantidos por nós mesmos sobre nossa própria existência narrativa. Porque eu posso não ter a foto da minha bisavó materna, mas eu tenho a imagem dela gravada porque minha tia avó me falou que ela era uma preta, esguia, nobre, uma mulher muito brava. Eu consigo imaginar. Diante de um registro de retrato falado eu conseguiria rever aquilo que minha tia avó me falou sobre minha bisavó, e conseguir olhar para um retrato dela. Porque a imagem foi produzida pra mim do ponto de vista oral e o dispositivo usado pra capturar aquela imagem foi o olhar da minha tia avó. Então, se eu considero isso como um dispositivo histórico, historicamente sempre existiram cineastas negras. É necessário que o nosso ponto de partida para acolhida da nossa produção imagética seja útil. Porque a nossa experiência de vida e de existência é outra.

L: Você gostaria de acrescentar alguma coisa?

V: Tem uma coisa, Lygia, pensando um pouco como sintetizar como eu vejo essa atuação da APAN e todas essas coisas que a gente tá fazendo. Quando lá na minha dissertação do mestrado eu falo dos movimentos de cinema negro como um movimento organizado por três elementos, que são: corpo negro território, o poder de invenção e a liberdade poética. Pra mim a APAN atua diretamente na nossa possibilidade de garantir esse poder de invenção. Porque a gente precisa de ferramentas para inventar, a gente precisa de condições para seguir inventando, pra seguir criando. A partir das perguntas: Quem pode criar? Quem pode imaginar? Quem tem as condições ideais? Quem come todo dia pra conseguir fazer isso com tranquilidade? Quem tem o melhor ambiente pra fazer isso? E depois que você inventa, quem pode experimentar? Quem tem a possibilidade de errar e experimentar de novo, e tentar de novo até chegar numa elaboração possível de dizer: “Nesse momento eu consigo apresentar essa obra”? Então acho que tudo que a APAN faz e tenta fazer nesse contexto é se somar aos movimentos de audiovisuais negros, defendendo e abrindo caminhos para que cada dia a gente tenha mais poder de invenção. E quanto, do ponto de vista estético, a gente consegue conectar diretamente com essa coisa do corpo negro território e com a liberdade poética, a liberdade de fazer aquilo que a gente quiser, como a gente quiser, na linguagem que a gente quiser. Eu acho que, institucionalmente, tem aí uma responsabilidade com o eixo do poder de invenção.

Um dia com Jerusa está disponível na Netflix.