RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS: ENTRAR NA FLORESTA, COMER O FRUTO

“Sei agora, a duras penas,

por que os santos levitam.

Sem o corpo a alma de um homem não goza.

Por isto Cristo sofreu no corpo sua paixão,

adoro Cristo na Cruz.”Adélia Prado

“O estado policial me quer morta/o para se certificar que seus filhos não acabem como eu, então eu acho que toda vez que eu transo e estou feliz e faço o que eu quero, eu gostaria de chamar isso de uma ação antiestado.” (tradução nossa)

“The police state wants me dead to make sure their children don’t end up like me, so I guess every time I fuck and I’m happy and I do what I want I would like to call that an antistate action.”

T Fleischmann

Mais uma vez, volto ao desejo.

Ao longo dos últimos anos, ele tem me aparecido com diferentes nomes: o corpo, a monstruosidade, a narrativa, o banal, a fome, o prazer, o deleite. Só recentemente, entretanto, fui capaz de perceber que era sempre o desejo que me atraía e movia em todos esses temas. O desejo como forma, meio e destino.

Como mulher criada dentro de uma cultura cristã, o desejo me foi apresentado como algo sujo, o qual deveria negar ou, no máximo, despertar no outro — e, de preferência, de maneira discreta —, mas jamais em mim mesma. A abnegação era o melhor caminho para alcançar o que quer que fosse: o corpo perfeito, o homem certo, o sucesso. E, claro, o desejo pelo corpo perfeito, o homem certo e o sucesso também não deveriam ser manifestados, deveriam ser escondidos por trás de uma máscara, a versão idealizada do que deveria ser uma mulher.

Essa mulher idealizada não rejeita a comida que lhe é oferecida, mas também não pede para repetir. Ela jamais pede atenção ou afeto para não correr o risco de ser acusada de carente, mas também não pode estar sozinha para que não seja chamada de amarga. Ela não quer sexo porque isso é coisa de vagabunda, mas se o namorado — jamais namorada — exigir, ela transa mesmo sem desejo para satisfazer as vontades dele. O corpo dessa mulher não a pertence, ele é um templo que não fede, não tem pelos, não envelhece, não peida, não urina, não defeca e não deseja. Essa mulher não existe. E, ainda assim, quantas de nós somos sufocadas por esse vislumbre.

Eu demorei anos para me livrar da imagem dessa mulher, cada decepção a que eu submetia minha mãe — a saída da igreja, a entrada na faculdade de audiovisual, a decisão de não ter filhos, o término do primeiro relacionamento, a primeira tatuagem, a mera alusão à minha bissexualidade — era um passo para longe dela e para mais perto de mim mesma. Desejar, ocupar espaço, ter fome, manifestar ambições, possuir o próprio corpo, tudo isso diz respeito a existir no mundo inequivocamente, sem medo, sem ter de pedir desculpas, é um direito que deveria ser garantido a qualquer criatura. Desejar é estar viva.

Nem todo desejo, entretanto, é criado igualmente. Existe o desejo que só respeita a si mesmo, o desejo que consome indiscriminadamente, que canibaliza, que destrói. Em uma sociedade hierárquica e patriarcal, o desejo perde o erotismo, torna-se objetificação. Os modelos masculinos de poder se sobrepõem a todos os outros. Em Usos do Erótico: O Erótico Como Poder, Audre Lorde escreveu sobre esse sistema:

“O horror principal de qualquer sistema que define o que é bom em termos de lucro em vez de em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana excluindo os componentes psíquicos e emocionais dessa necessidade — o horror principal de tal sistema é que ele rouba o valor erótico do nosso trabalho, seu poder erótico, sua atração e satisfação. Tais sistemas reduzem o trabalho a uma farsa de necessidades, um dever pelo qual nós recebemos pão ou alienação de nós mesmos e de quem nós amamos.” (tradução nossa).

Não é suficiente desejar, é necessário certificar-se de que o desejo seja erótico — diga respeito à alma, à psique, às emoções. É preciso pensar na questão política do desejo, desafiar as noções de que o erotismo estaria ligado apenas ao corpo e ao sexo, dicotomias tolas que separam o estético do político, o poético do revolucionário.

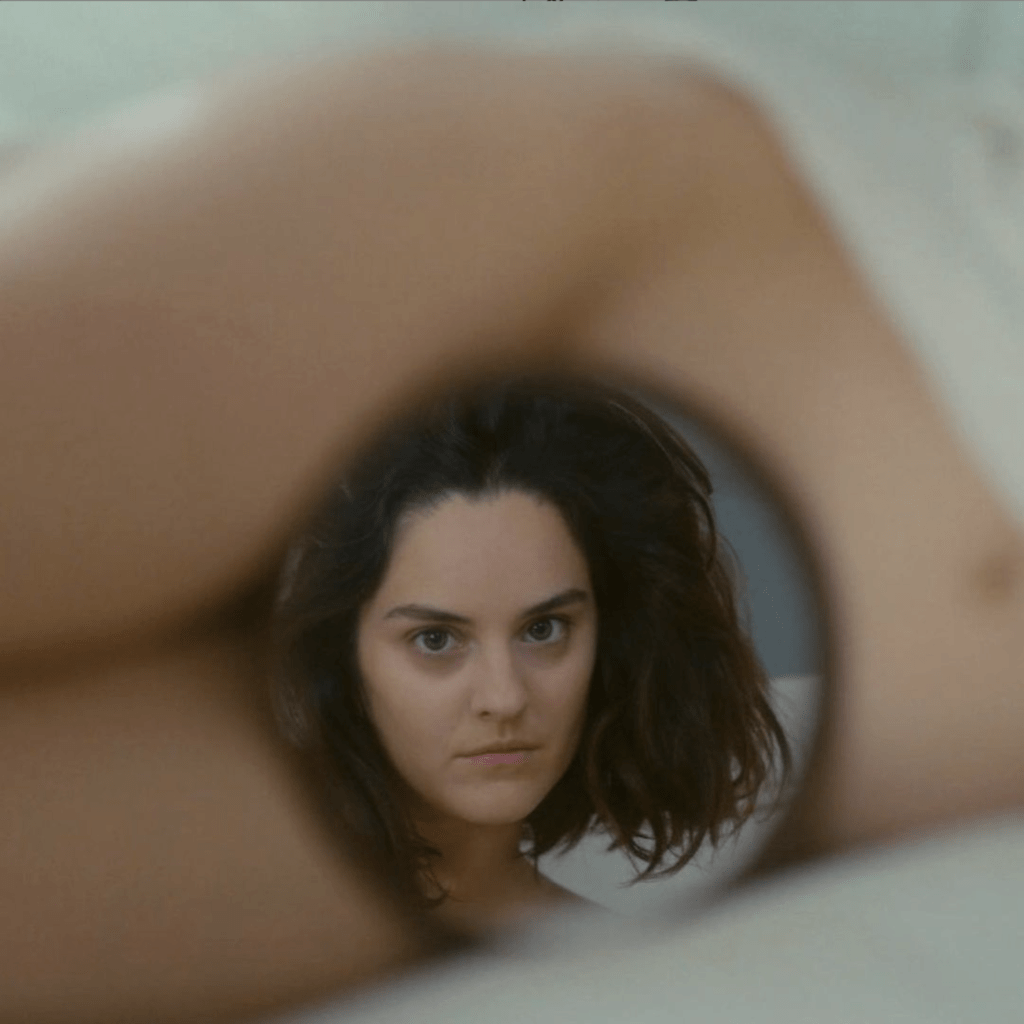

Há uma cena em Retrato de uma jovem em chamas, de Céline Sciamma, em que a Jovem do título, Heloïse, corre em direção a um penhasco e para repentinamente, antes que possa cair. Finalmente, ela se vira para Marianne, para a câmera e para nós, o público. É a primeira vez que a vemos de frente.

Uma jovem aristocrata prometida em casamento a um nobre milanês, Heloïse se recusa a posar para um quadro que levará sua imagem ao futuro marido. Ela recusa o quadro, recusa o olhar do pintor que levará sua imagem ao homem que a possuirá como esposa. O olhar é uma violência, ele a torna um objeto, uma mercadoria para ser avaliada, vendida e enviada. E Heloïse o rejeita. Rejeita o olhar do pintor, rejeita a câmera que a persegue até o penhasco, quando, não tendo mais para onde fugir, se volta para o nosso olhar.

Mas aqui, o olhar se disfarça. Marianne, a nova pintora contratada para retratar a jovem noiva, chega sob o falso pretexto de ocupar o cargo de dama de companhia. A pedido da mãe de Heloïse, ela a observará ao longo dos seus passeios à praia e a pintará, depois, em segredo em seu quarto. O olhar aqui, pelos olhos de uma mulher, comissionado por uma mãe, não segue uma lógica menos perversa.

Após a finalização do quadro, descoberto o subterfúgio, inesperadamente, Heloïse não se enfurece com a traição de Marianne. Em vez disso, ela a desafia. “Essa sou eu? É assim que você me vê?” O quadro retrata um Heloïse corada, risonha, uma sombra da verdadeira Heloïse. Marianne responde, “Não só eu. Há regras, convenções, ideais,” ao que Heloïse retruca, “Você quer dizer que não há vida?”. A raiva não teria desconcertado tanto Marianne. Com sua obra colocada à prova, Marianne é confrontada com o fato de que suas escolhas estéticas são também políticas. E mais, que são escolhas estético-políticas que empobrecem sua obra. Seguir as convenções que lhe foram ensinadas por seus mestres, convenções essas que vieram de séculos de uma tradição artística dominada pelo olhar masculino, é uma escolha estético-política conservadora que não abre espaço para a vida, para o erótico, para novas potências do olhar.

Como escreve Amanda Devulsky em seu texto O vazio e a penetração, sobre o filme Mate-me por favor, de Anita Rocha da Silveira, “a experiência feminina [é] acostumada a se dissociar e a enxergar a si própria como um outro, como objeto de observação.” A rejeição de Heloïse a seu retrato é uma rejeição estético-política. Aqui a rejeição de Heloïse é do olhar feito coisa, o objeto do olhar olha para o que foi feito dele e recusa. Heloïse não é mais apenas objeto da arte, é crítica da arte. Mais tarde, posando agora voluntariamente para Marianne, Heloïse a desconcertará novamente: “Se você me olha, para quem você acha que eu olho?”. Sujeito e objeto se olham, se confundem, ambas são objeto, ambas são sujeito.

Há nesse momento uma desconstrução da lógica da arte, e do cinema em particular, que coloca o corpo feminino numa posição de algo para ser olhado, tocado, desejado. Não é suficiente apenas trocar o sujeito que olha por uma mulher se o aparato do olhar, seja ele um pincel ou uma câmera, ainda é usado como uma arma e o objeto é apenas um alvo a ser acertado. Um quadro pintado por uma mulher criada e educada por uma sociedade que opera dentro da lógica patriarcal está sujeito a reproduzir essa lógica independentemente do quanto sua pintora seja massacrada por essa estrutura. É necessária uma nova linguagem, uma nova forma.

Penso em outras obras que mapeiam e fabulam novas possibilidades sobre como o desejo pode ser manifestado, representado e sentido. Procuro a passagem que dá nome ao livro Digo te amo pra todos que me fodem bem, de Seane Melo. Ela escreve na voz de sua narradora-personagem Vanessa: “Só sei que digo te amo pra todos que me fodem bem. Porque, no duro, quando eles fazem direitinho, fico achando que entenderam alguma coisa muito íntima sobre mim e meus desejos.” Diferentemente de Heloïse e Marianne, a protagonista do livro de Melo é heterossexual e nos relata sobre seus encontros íntimo-romântico-sexuais com homens, mas aqui também podemos ver ideais normativos serem questionados.

Melo explora ideia de que o sexo, mesmo que casual, não está descolado dos sentimentos e que isso não implica em um relacionamento monogâmico ou exclusivo, de que o caminho para o amor pode ser pelo prazer e, aliás, que o próprio prazer é uma forma de manifestar o amor e que este amor nada tem a ver com ideais de posse ou dominação do outro. Por um caminho diferente, mas que também desafia noções tradicionais sobre sexo e intimidade, a roteirista e atriz Phoebe Waller-Bridge explora questões sobre sexualidade, culpa e desejo em sua série Fleabag. Na primeira temporada da série, sua protagonista apresenta um comportamento autodestrutivo, usando o sexo como uma forma de se autoafirmar e encontrar validação no mundo, explicitando experiências fisiológicas em contextos inesperados. Nada disso, entretanto, constrói uma conexão verdadeira com as pessoas ao seu redor, porque, na realidade, o sexo, os palavrões, sua fala franca, tudo que aprendemos que se relacionariam com a intimidade, é usado por Fleabag para se esquivar de falar sobre o que realmente a está ferindo. Ela faz uso do obsceno para se esconder, faz dele uma armadura para proteger seu centro vulnerável, muito frágil. Quando, na segunda temporada, Fleabag encontra alguém que a vê profundamente, pela primeira vez, o olhar aqui é finalmente íntimo e intensamente erótico, mais do que em qualquer encontro sexual que ela tinha tido até então.

Isso porque erotismo não diz respeito apenas ao sexo, trata-se de uma intimidade na forma de ver o mundo e se relacionar com ele. Em The book of delights, o poeta estadunidense negro Ross Gay escreve uma série de pequenos ensaios em que ele investiga o deleite, a alegria e o prazer. No prefácio, Gay cita temas a que ele retorna com frequência: “Minha mãe me vem sempre à mente. Racismo me vem sempre à mente. Generosidade me vem sempre à mente. Política. Cultura pop. Livros. O espaço público. Meu jardim me vem sempre à mente” (tradução nossa). O desejo e o deleite, para Gay são formas de se engajar com o mundo, de observá-lo através de uma lente mais viva, mais pulsante, mais generosa e honesta, sem jamais negar o que existe de aterrador e doloroso.

É também uma afirmação: estou aqui, vivo, e mereço estar. É algo que deveria ser óbvio, mas que ainda não é quando se habita um corpo como o de Gay, homem negro, nos Estados Unidos, onde — assim como no Brasil — afirmações óbvias como “vidas negras importam” ainda são desafiadas. Existir de forma plena — erótica, feliz, desejante — quando se vive em um corpo desviante é um ato de subversão. Em seu livro-ensaio Time is the thing a body moves through, autore não-binárie T Fleischmann escreve: “As pessoas que eu amo vivas — sim, nós enfraquecemos o Estado. Mas também toda vez que eu sinto prazer, jogo sinuca com um bando de transexuais, como um taco e vou para casa, quando meu corpo está em seu melhor estado, então eu preciso me colocar como alguém que contribui para a aliança, que já existe, que me manteve viva/o até aqui, o trabalho da libertação sendo uma das coisas incessantes” (tradução nossa).

Para cada exemplo de novos caminhos possíveis para falar de desejo há, entretanto, um n número de obras que reafirmam as mesmas hierarquias já conhecidas não só em seus discursos, mas na própria forma de trabalho que se dá para que sejam realizadas.

Avanço aqui para outro filme francês que conta a história de um romance sáfico, Azul é a cor mais quente, de Abdellatif Kechiche. O filme ficou conhecido por suas longas cenas de sexo entre as protagonistas, Adèle e Emma, interpretadas por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. Muito se discutiu sobre a potência do filme, sua representação do amor entre mulheres e, claro, sobre a exploração da imagem de mulheres lésbicas por uma câmera obsessiva e voyeurística. Viralizaram as imagens da atriz Léa Seydoux chorando durante uma conferência no Festival de Cannes. O choro, a princípio, foi interpretado como despertado pela emoção de realizar um filme profundamente sensível. Depois foi revelado o contrário, que o choro aconteceu pela experiência traumática no set de filmagens. Exarchopoulos e Seydoux passaram por momentos de abuso físico e psicológico, obrigadas pelo diretor Abdellatif Kechiche a gravar cenas gráficas de sexo por horas, independentemente das feridas que se abriam, da exaustão que sentiam.

Existe uma idealização no mundo do cinema que vemos expressa nesse caso que diz respeito à ideia de que é o sofrimento dos atores que cria bons filmes. A ideia de que quando diretores geniais são abusivos conseguem extrair grandes performances de seus atores. É possível citar inúmeros diretores — Hitchcock, Kubrick, Von Trier, Bergman e tantos outros — que têm casos conhecidos de colocar atrizes em situações de risco à sua saúde física e mental. Há algo no pensamento ocidental-cristão-patriarcal que põe o sofrimento, em particular o sofrimento de corpos desviantes — corpos femininos, negros, indígenas, gordos, LBTQI+, não-binários, pessoas com deficiência —, não apenas como um “mal necessário” (o que já seria ruim o suficiente), mas como algo excitante. É uma lógica perversa e sádica que encontra prazer na degradação, que se excita com o que é tomado à força, que goza com a violência e o poder.

A obra e o seu processo de criação são inseparáveis, a forma como se escreve um roteiro, como as realizadoras — sejam elas diretoras, editoras, figurinistas, eletricistas, contra-regras etc. — se relacionam, como o trabalho acontece, como as escolhas são feitas, tudo está ligado ao filme que será visto na sala de cinema. Em um modelo de sociedade em que tudo é violência, competição, conquista e dominação, não é de se estranhar que se tenha definido que o que movimenta nossos processos e nossas narrativas seja o sofrimento. A escolha de Sciamma por contar a história de Marianne e Heloïse focando na possibilidade do amor entre elas em vez das dificuldades que enfrentariam, é, por si só, subversiva. Seu processo criativo também. Em uma masterclass para o BAFTA, Sciamma falou sobre sua escrita de roteiro como um processo ditado pelo desejo, todas as cenas que compõem seus roteiros precisam, em primeiro lugar, estar ali por serem imagens desejadas, depois por avançarem a história. É o desejo erótico como ethos principal do fazer artístico.

Em Retrato de uma jovem em chamas, o desejo é processo e destino. O prazer e o deleite representados por Sciamma partem de uma fonte diferente daquele nascido do sofrimento e da violência. A partir do momento que Heloïse toma consciência do olhar de Marianne e o aceita — quando ela posa voluntariamente, quando ela olha de volta —, ela deseja de volta. Há algo profundamente radical nisso. O desejo que é alimentado pela reciprocidade, o erotismo que nasce do consentimento, uma lógica que subverte todo um imaginário patriarcal sobre o prazer.

Reclamar-se um ser que deseja é tornar-se agente, é ser sujeito ativo. Percebo agora que uma das minhas antigas e recorrentes obsessões que dura até hoje se relaciona a isso também: em julho de 2019 tatuei uma romã e uma árvore, uma referência a mitos e contos de fadas e reconfigurações em que vemos a história pelos olhos das mulheres, e seus destinos, mesmo quando trágicos, são resultado de suas escolhas. A Perséfone que pula no buraco de Hades, a Eva que come o fruto com plena ciência de que será expulsa do Éden, a Medusa que escolhe a monstruosidade à impotência. Nas versões mais conhecidas dessas histórias, as mulheres são joguetes de deuses, demônios, de homens, do destino. Há um mundo de possibilidades quando começamos a pensar nós, mulheres, como agentes de nossas histórias ao invés de objetos passivos.

Faz todo sentido que Heloïse e Marianne, ao lerem o mito de Orfeu e Eurídice, confabulem sobre possibilidades de interpretação. O músico e poeta, Orfeu, em seu desespero pela morte da esposa, vai para o mundo inferior onde convence Hades a deixá-lo trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Hades permite com uma condição: no caminho para sair do mundo dos mortos, Orfeu não deve olhar para trás, caso o faça, Eurídice ficará presa para sempre. Chegando ao fim do caminho, entretanto, Orfeu olha para trás e Eurídice é puxada de volta, morrendo pela segunda vez.

Para Marianne, Orfeu fez “a escolha do poeta”, preferiu ver pela última vez, conservar a imagem da mulher amada à mulher de carne e osso. Voltamos à ideia do olhar como violência, o olhar que mata. Heloïse pensa também em outra possibilidade. E se foi Eurídice que falou para Orfeu “vire-se”? Quando pensamos na ação final como uma escolha de Eurídice, sua forma de decidir seu destino, de fazer parte do processo de criação de sua imagem para Orfeu, vislumbramos que ela é a mesma escolha feita pela própria Heloïse ao permitir que Marianne a pinte voluntariamente. Mas a morte de Eurídice, mesmo que resultado de sua própria escolha, ainda é um destino cruel.

O ideal da mulher que morre por amor voluntariamente é um autoapagamento a que estamos acostumados historicamente. Falando sobre o que nomeia de ficção ocidental sobre a feminilidade, Amanda Devulsky escreve: “À mulher era oferecido o destino supostamente natural de sacrifício, doação e o que foi chamado de amor — elementos que desmanchavam qualquer possibilidade de constituição de si. A mulher poderia ser tudo, menos uma pessoa. Tudo, menos sua própria realidade material.”

Tenho, portanto, uma desconfiança em relação ao último olhar de Orfeu — mesmo que sob o direcionamento de Eurídice. A morte, a imaterialidade, o sacrifício de Eurídice me dói. Marianne em algum nível se identifica com Orfeu, quando ela se refere à morte de Eurídice como a “escolha do poeta” a expressão poderia ser substituída pela “escolha do/a artista”, mas, de uma forma fundamental, ela não é nem nunca poderá ser Orfeu. Primeiro, pela sua condição como mulher; segundo, porque, na relação em que se estabelece entre elas, Marianne não nega a materialidade da pessoa de Heloïse. E, assim, eu sou seduzida pela troca de olhares entre elas.

Quando Heloïse toma a decisão de posar para Marianne, desconfigurando a dinâmica Heloïse-objeto/Marianne-sujeito, algo novo surge ali, abre-se a possibilidade de um caminho mais complexo e potente. A tensão sexual, que já existia desde o começo do relacionamento das duas, a partir daqui — com o olhar que olha de volta, o desejar que deseja de volta — cresce de forma tão exponencial a ponto de ser quase palpável. Heloïse e Marianne estão em chamas, o desejo as consome, as erotiza.

Penso se é possível nos reapropriarmos das representações das nossas imagens como uma forma retomar o desejo erótico, penso na forma como Sciamma escolheu fazê-lo em seu filme reapropriando-se do olhar, como eu escolhi fazê-lo reapropriando o meu próprio corpo ao marcar minha pele de forma permanente. Penso na segunda parte das tatuagens, duas frases: “entrar na floresta” e “comer o fruto”. Eu não deveria ter que me reapropriar do meu corpo. Ele já era meu, desde o princípio, mas aqui estou, lutando por ele a cada dia, sem encontrar uma resposta ideal ou definitiva. Parafraseando Jia Tolentino: por muito tempo, a liberdade foi corrosão e não havia forma para que uma mulher fosse livre e boa. Entre ser vítima das circunstâncias ou arquiteta da minha própria destruição, eu escolheria entrar na fogueira de novo e de novo. Mas, ainda assim, me pergunto: por que preciso fazer essa escolha?

Referências

DEVULSKY, Amanda. Superfícies/feminilidades: O imperceptível como estratégia sobre o olhar. Revista Concinnitas. 2019.

DEVULSKY, Amanda. O vazio e a penetração: Mate-me por favor. Verberenas. 2016.

FLEISCHMANN, T. Time is the thing a body moves through. Coffeehouse press. 2019.

GAY, Ross. The book of delights. Algoquin books. 2019.

LORDE, Audre. The uses of erotic: Erotic as power.

MELO, Seane. Digo te amo pra todos que me fodem bem. Quintal edições. 2019.

PRADO, Adélia. O Pelicano. Poesia reunida. Record. 2015.

TOLENTINO, Jia. Trick mirror: Reflections on self-delusion. Random house. 2019.

ZIMMERMAN, Jess. Hunger makes me. Hazlitt. 2016.

POR UMA HISTÓRIA DIALÓGICA DO CINEMA EXPERIMENTAL FEITO POR MULHERES

O chamado cinema experimental ou de vanguarda é muitas vezes descrito como difícil de definir, relacionado a uma investigação formal não comercial e, frequentemente, não narrativa. Costuma-se delimitar dois períodos principais dessa produção, um nos anos 1920 e 1930, centrado principalmente na França e outro, no pós-guerra, com seu ápice durante a década de 1970 nos Estados Unidos. Essa convencional demarcação temporal revela o caráter colonial da historiografia oficial do cinema experimental, que não identifica outras vanguardas fora do eixo Europa-Estados Unidos.

Seus filmes inaugurais foram marcados por experimentações dadaístas e surrealistas, resistentes à formalização narrativa predominante da época e com o interesse de reconhecer o cinema como arte. Nos interessa aqui o segundo período, principalmente a partir de 1960, quando o termo “cinema experimental” se difunde na teoria cinematográfica e se consolida como um gênero — ou ao menos um nicho. Esse segundo ciclo aprofunda as buscas do primeiro, com experiências com o cinema abstrato, o handmade cinema, o filme caseiro, o found footage, etc. A chegada da videoarte e do cinema expandido também amplia o campo dessas experimentações fílmicas. Consideramos que esse momento se estende aos dias de hoje, visto que muitos cineastas desse período seguem produzindo e outros novos ampliam as temáticas e formalizações iniciadas.

Há uma clara predominância masculina na escrita da História oficial do cinema. No experimental, isso não é diferente. Quando se pensa nos cânones dessa cinematografia, surgem com facilidade nomes como Stan Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger e Michael Snow. Alguns desses ainda carregam títulos típicos do patriarcado como “o padrinho do cinema experimental” (Mekas) ou “o pai do cinema experimental” (Brakhage). O nome feminino que aparece com mais facilidade é o de Maya Deren — e, claro, descrita como “a mãe do cinema experimental”. Com menos frequência, podem surgir nomes como Marjorie Keller, Peggy Ahwesh, Barbara Rubin ou Chick Strand. Todas elas, cineastas europeias ou norte-americanas, sendo raro encontrar alguma referência a cineastas do chamado Sul Global, à exceção de estudos específicos.

Em resistência a esse quadro geral de exclusões, este texto é resultado de uma pesquisa realizada ao longo do fatídico 2020, que também deu origem a um curta-metragem 1e a um longa em processo de finalização. Motivadas por uma urgência de referências experimentais realizadas por mulheres, tomamos como ponto de partida o livro Women’s Experimental Cinema, de Robin Blaetz, que reúne textos sobre o trabalho de quinze cineastas experimentais. Após buscas por suas filmografias, muitas vezes restrita a coleções de arte ou a distribuidoras de cinema experimental, realizamos uma troca de vídeo-cartas inspiradas por tantas formas e conteúdos encontrados. Ao longo do processo, sentimos falta de cineastas latino-americanas que, apesar da relevante contribuição ao campo, são frequentemente excluídas da tal historiografia oficial. Sendo assim, fizemos uma pesquisa alternativa para incluí-las nessa história.

A escolha das seis cineastas analisadas nesta correspondência deu-se por critérios históricos, geográficos e afetivos. Começando no auge da vanguarda dos EUA nos anos 1960/1970, chegamos a uma produção contemporânea, não sem passar pela criação latino-americana. Gunvor Nelson e Joyce Wieland representam o início desse caminho, duas imigrantes que começam suas carreiras nos anos 1960 nos EUA. Já Leslie Thornton e Abigail Child são representantes da vanguarda estadunidense dos anos 1970 e 1980 e seguem trabalhando ativamente. Terminamos o percurso na América Latina, com a mexicana Ximena Cuevas e a alemã-argentina Narcisa Hirsch.

A escrita epistolar costuma ser considerada um gênero menor de literatura, praticado sobretudo por mulheres 2. Vista como algo pouco objetivo, por ser em primeira pessoa e muitas vezes emotivo, a escrita em cartas nos pareceu adequada para construir uma comunicação à distância entre duas amigas cineastas, onde análise fílmica se mistura a sensações e trocas pessoais, em pleno confinamento da pandemia.

×

São Paulo, data indefinida, entre 2020/2021.

Amiga,

Espero que esteja se protegendo no inverno californiano. Engraçado pensar em você passando frio nas praias de Los Angeles, enquanto sofro de calor no asfalto de São Paulo.

A descoberta da sueca Gunvor Nelson salvou meus primeiros meses de isolamento. Cineasta prolífica, Nelson fez filmes por mais de 40 anos (de 1965 a 20063) e viveu durante 30 no East Bay dos EUA, perto de onde você está agora. Seu trabalho é difícil de classificar e ela própria explica que cada filme começa com uma estratégia ou atitude em mente, para em seguida realizar uma investigação do que deve ser feito4. Imaginei-a muitas vezes fazendo sua quarentena aos 90 anos em Kristinehamn, cidade sueca de 18 mil habitantes onde vive hoje, olhando para o lago com sua filha Oona, personagem de um de meus curtas preferidos, agora uma senhora de 60 e poucos anos.

De alguns de seus primeiros filmes, como Schmeerguntz (1965) e Take Off (1975), retenho a experiência de uma colagem analógica e radical aplicada a filmes explicitamente femininos. Em um contexto de cultura de massa dos anos 1940-1960 onde a figura da dona de casa é recorrente por um lado, e a dominância masculina no campo do cinema da vanguarda por outro, seus filmes são radicais tanto por sua experimentação formal quanto por seu conteúdo. Uma mulher retirando um OB em primeiro plano é algo ainda hoje raro de se ver em um filme. O desmembramento de Magda em Take Off, enquanto faz um strip-tease, reflete sobre a objetificação do corpo feminino de forma cômica, com um humor e leveza que talvez possam nos inspirar para pensar um cinema feminista.

Em Old Digs e Kristina’s Harbor, duas partes de um mesmo filme de 1993, o aspecto arqueológico de seu trabalho se destaca. Utilizando sobreposição de imagens e animação com riscos e recortes em cima de imagens filmadas, Nelson procura pelas camadas escondidas da realidade visível. O som também realiza uma busca solta por elementos reveladores, onde escutamos trechos aleatórios de conversas, algumas vezes repetidos em cartelas escritas. Essa sobreposição em camadas de som e imagem revela aspectos do passado, da memória e do imaginário, em um reencontro de Nelson com Kristinehamn, onde nasceu e para onde retornou após sua estadia nos EUA.

A experimentação sonora assume sua forma mais interessante em My name is Oona (1969). A filha de Nelson, então uma criança, fala repetidamente em off o título do curta (“meu nome é Oona”). A repetição em diferentes tempos origina uma trilha sonora experimental e única. O dispositivo imita os jogos infantis em que se repete uma palavra até que ela deixe de fazer sentido. Oona afirma sua identidade ao mesmo tempo em que essa parece perder sentido. Eu sou o meu nome? O que ele significa?

O interesse de Nelson pela linguagem me parece relacionado ao fato da cineasta ter feito seus principais trabalhos radicada nos EUA, fora de seu país natal e em uma língua que não era a sua — assim como você agora.

Take off / Old Digs / My name is Oona

Me espanta como o nome dela ainda é pouco reconhecido, mesmo nos meios do experimental. Penso em nossas trajetórias de cineastas não convencionais. Os tempos são outros, mas ainda parece difícil conseguir uma estabilidade nesse caminho. Você acha que nossa sina será trabalharmos extensivamente como Nelson e chegar aos 90 sem sermos devidamente reconhecidas? Nelson ainda tem a vantagem de viver na Suécia, país com recursos para a cultura e que entende a importância de preservar sua memória cinematográfica. Seus filmes estão preservados e são distribuídos digitalmente pela FILMFORM5. No Brasil de hoje, nem podemos contar com uma cinemateca para depositar nossos filmes.

Termino com os desejos de que Nelson esteja vacinada e volte a fazer filmes em breve, como tantos cineastas com sua idade ainda o fazem.

F.

Los Angeles, noite fria hollywoodiana.

Olá, amiga,

Te escrevo do inverno daqui pensando no calor daí e a saudade do encanto caótico de São Paulo começa a transbordar.

Curioso pensar que o mergulho nestas mulheres nos trouxe uma sensação de alívio e aproximação em tempos como estes. Ler tuas palavras sobre a Nelson me fez pensar muito na Joyce Wieland, a primeira mulher do cinema experimental que me intrigou a procurar similaridades. Alguém que, à diferença de Nelson, teve uma carreira “breve” como cineasta e que é vista hoje como uma das incompreendidas e ignoradas de seu tempo. Isso me faz ver que talvez essa sina que você comenta seja uma característica muito comum desse cinema não convencional — que é reconhecido em outro tempo, depois de muitas e muitas tentativas, provando uma insistência que só após anos é observada por alguém. E que é uma trajetória muito mais árdua sendo mulher.

Handtinting

O interessante de Wieland é que ela começou sua carreira como pintora e é nítida essa experiência manual em seus filmes. No caso de Handtinting (1967-68) fica clara a referência da pintura, ao usar tinturas de tecido para colorir esse filme silencioso de 5 minutos sobre mulheres dançando em loop. Me chama muito a atenção este recurso da imagem e o ritmo sonoro repetitivo, insistente. É recorrente essa representação do cíclico e variações diversificadas nos seus filmes, como em Sailboat (1968) e Catfood (1968)6, que te fazem ver uma mesma imagem de distintas formas, encontrando detalhes e leituras que à primeira vista quiçá estavam despercebidos. Uma proposta de trazer uma extravagância no ritmo e não linearidade que acaba sendo mais visualmente expressiva.

Wieland, sendo canadense e trabalhando na maior parte nos EUA7, trouxe a relação das temáticas culturais e identidade nacional no seu trabalho e visão como cineasta, declarando notoriamente sua posição política sobre esse país que ela chamou de casa. Um exemplo seria Patriotism (1964), onde um homem se encontra perdido no sono e uma avalanche de hot-dogs “patriotas” invadem sua cama em uma marcha por meio do efeito de stop motion. As salsichas começam a despedaçar os pães levando a bandeira dos Estados Unidos, talvez uma referência à “invasão imperialista”, até que finalmente o homem acorda e come as salsichas que chegaram até ele. Essa breve peça está atualmente exposta no MoMA8. Ala David Geffen, o que me deixa reconfortada ao ver a Joyce ocupando hoje alguns espaços de reconhecimento. Outro exemplo sobre sua crítica ao “sonho americano” é Rat Life and Diet in North America (1968), curta que mostra a jornada de um grupo de ratos – inusitadamente, ratos de verdade – que são prisioneiros nos EUA por um gato e que fazem uma fuga heróica para o Canadá, idealizado como um destino utópico de abundância e lazer. O filme centra-se nas imagens dos ratos perambulando pra lá e pra cá, enquanto o gato os observa como presas através de uma grade. Letterings carregam a narrativa, com frases que detalham as ações e aventuras dos ratos, transformando o filme em uma parábola e alegoria de um país que se encontrava na época em grande conflito de protestos contra o militarismo (diante da Guerra do Vietnã) e o capitalismo. Não à toa, foi um dos filmes mais reconhecidos de Wieland, sua construção é realmente única e genial como um filme experimental político em tom humorístico.

Patriotism / Rat Life and Diet in North America

O cinema como processo de colaboração, interlocução e trabalho coletivo é um aspecto de Wieland com o qual me identifiquei muito também. No caso de A and B in Ontario (1984), o filme consiste em um jogo improvisado de retrato entre duas câmeras, uma na mão de Wieland, e a outra na mão de Hollis Frampton. O curioso desse filme é que ele foi concluído 18 anos após sua filmagem, sendo Wieland quem editou esse filme criando um belo diálogo cinematográfico de forma epistolar entre as imagens.

Entretanto, assim como Nelson, Wieland foi outra mulher que não conseguiram encaixar em uma definição pragmática — definição a ser feita por um homem, evidentemente. Lembro de ler uma frase muito infeliz de Jay Scott sobre ela: “Tem sido difícil para a Wieland porque ela é uma mulher, e tem sido difícil para os críticos porque ela tem sido muito feminina… muito imprudentemente fértil”9. Me faz pensar que essa incompreensão também está relacionada ao fato dela ter sido companheira de um homem de reconhecimento: Michael Snow, uma figura chave do cinema estrutural. Sem dúvida, essa carreira “breve” se deu muito por conta dela ser mulher, às sombras de uma figura masculina que era muito mais predominante naquele tempo. A versatilidade do trabalho dela, esse estilo policêntrico, foi difícil de classificar e, portanto, ignorado pela maioria. A propósito, é o que mais me interessou nela, o fato de ter criado esse estilo de “Muitas Joyces” e, em cada trabalho, ser possível reconhecer uma parte de sua identidade e trajetória. Essa “imprudência” de estilos.

Me encontro agora pensando sobre nós mulheres cineastas, tendo companheiros homens que também trabalham com artes visuais. Estamos também fadadas a ter menos reconhecimento que eles? E termino, por ora, com mais algumas perguntas difíceis. Como evitar esse mesmo lugar em que os cânones da validação do cinema colocaram essas mulheres antes de nós? Como conseguir ser imprudentes livres de definições como as de Jay Scott?

A.

São Paulo, quarentena infinita, 2020/2021.

Chica querida,

É curiosa essa recorrência de mulheres cineastas difíceis de categorizar. Parece haver uma busca por uma liberdade formal extrema ou talvez uma relação mais intrínseca entre forma e conteúdo, sem seguir uma fórmula.

A Julia Teles, nossa companheira do som experimental nessa empreitada, postou um artigo do The Guardian que falava sobre as mulheres artistas que perderam o reconhecimento de suas carreiras ao se casarem. Para além de serem recordadas apenas como as “musas” de tal ou tal artista homem, há ainda a estranha tradição de virar uma propriedade do marido ao trocar o sobrenome, perdendo assim a continuidade da trajetória de um nome artístico único.

Por isso, queria falar agora de uma cineasta que não foi ofuscada pelo casamento com um artista homem, mas que ainda assim costuma ser referenciada por ter estudado com Stan Brakhage, Peter Kubelka e Hollis Frampton, que, como você citou, trabalhou com Joyce Wieland. A estadunidense Leslie Thornton começou seus trabalhos na mesma época que Wieland, mas segue viva e ativa, para nossa felicidade. Seu último trabalho foi uma exposição na Alemanha chamada Ground em 2020, em plena pandemia.

Em um primeiro momento, Thornton me chama a atenção justamente pela força da continuidade de seu trabalho. Ela constantemente reutiliza trechos de seus próprios filmes, encarando-os como found footage. Uma imagem ou som feito por ela nos anos 1980 cria novos sentidos ao aparecer novamente nos 2000. Sua série mais conhecida, Peggy and Fred in Hell, começou em 1983, antes de nascermos e continua até hoje. Nela, acompanhamos duas crianças brincando e criando jogos em um mundo pós-apocalíptico, influenciadas pela cultura de massa: Fred imita Jack Nicholson e usa uma camiseta do Superman, Peggy sabe a letra de Billie Jean de cor. Os cenários caóticos, construídos com acumulações de objetos e dejetos, sempre revelam uma televisão, um rádio ou telefone. Esses filmes me fizeram pensar em como as crianças estão vivendo a pandemia, assistindo TV e YouTube, criando mundos imaginários para fugir do tédio.

Peggy and Fred in Hell – The Prologue

A infância também aparece em Jennifer where are you (1981), onde vemos uma menina pequena passando batom exageradamente e brincando com um fósforo, enquanto uma voz masculina a chama ao longe e repetidamente “Jennifer, onde você está?” Thornton nos dá acesso a imagens de um mundo infantil de liberdade e subversão que é interrompido pela voz adulta que tenta controlá-la.

Essa junção entre imagens livres e sons que fazem o papel da autoridade se repete em muitos de seus filmes. Em um mais recente, They were just people (2016), Thornton usa o arquivo sonoro de uma testemunha da bomba de Hiroshima sobreposto a duas formas redondas e poéticas, que lembram bolhas aquáticas se formando e explodindo repetidamente. A voz mantém um tom neutro e científico, em contraste com o conteúdo chocante da fala. A imagem estereoscópica10, que parece bonita em suas texturas e cores, se transforma em algo aflitivo quando a testemunha descreve as consequências físicas do ataque nuclear. A junção de som e imagem nos faz imaginar o terror do que é difícil compreender.

They were just people

O som é o contraponto que torna as imagens mais complexas, nunca apenas comentando ou explicando o que vemos. Filha de um físico e neta de um engenheiro elétrico, o discurso científico reaparece muitas vezes em sua obra. Um que me chama a atenção nesse sentido é Strange Space (1993), em que vemos imagens de uma cirurgia médica mescladas com imagens do espaço sideral. Ouvimos o som dos médicos e enfermeiras discutindo a situação de saúde do ator Ron Watke, paciente da cirurgia, enquanto ele recita um poema de Rilke. Watke luta por sua sobrevivência, mas também pelo direito de não ser definido por aquele discurso científico sobre seu corpo.

Strange space

Oposições entre imagem-som, adulto-criança, homem-mulher, ocidente-oriente permeiam suas obras e Thornton parece ter a convicção de que nunca é possível captar o Outro em sua totalidade. Isso fica claro em X-TRACTS (1975), que poderia ser apenas um portrait documental com imagens em close-up, não fosse a edição de off entrecortada, formada por curtos pedaços de palavras ou frases com durações que variam de 3 segundos a ¼ de segundo. O discurso é impossível de ser entendido em seu todo e isso faz com que o espectador tome uma posição atenta, tentando juntar os pedaços de informação que o som nos joga.

Te deixo com uma frase de Thornton sobre seu próprio trabalho que acredito que você vai gostar: “Eu posiciono o espectador como um leitor ativo, não um consumidor. O objetivo não é um produto, mas um pensamento compartilhado”. Parece um bom caminho, não?

F.

Los Angeles, lockdown permanece, entre 2020/2021.

Amiga,

Que bela forma de concluir a tua última carta com essa impactante frase de Thornton. Compactuo do mesmo pensamento dela e acredito que não devemos nunca subestimar a sensibilidade do espectador para a autenticidade.

Nessa busca de radicalizar e repensar a forma, relembro da cineasta e poeta Abigail Child, alguém que tem feito filmes por 20 anos e que também para nossa alegria, continua muito na ativa, lançando inclusive um novo filme no ano passado que circula em diversos festivais de cinema. Vejo seus filmes claramente como uma contrapartida dessa lógica mercantilista do cinema e uma busca incessante de trazer liberdade às suas próprias imagens, como se propondo a olhar por todas as direções delas, desatá-las para concedê-las múltiplos sentidos.

Podemos perceber alguns traços dessa performatividade da imagem e os conteúdos que claramente Child se interessa em Is this what you were born for? (1989), que Child descreve como um mapa de sete filmes que resultam de reflexões sobre o mundo no final do século XX. Há uma correspondência entre o found footage e as imagens que ela mesmo capta, criando uma composição prismática de imagens e variações de sons como uma poesia. Não à toa, Child se denomina também como poeta, porém não utiliza-se de uma poesia tradicional lírica. Sua particularidade é a forma como utiliza versos e palavras como elementos que interpretam a sua própria imagem e que criam uma construção narrativa em fragmentos. A composição rítmica não linear também é uma característica bastante recorrente nos seus filmes, fazendo com que o som seja um elemento que libera a imagem para diversas interpretações. Por vezes a montagem de imagens é inescrutável, mas a riqueza de elementos e efeitos faz com que eu acompanhe e tente capturar atenta todos os alvos de significado.

Outro projeto composto por filmes como capítulos é Trilogy of the Suburbs (2011)11, uma leitura sobre a experiência migratória desde a infância até a senioridade nos subúrbios dos EUA e o que resulta dessa procura do “sonho americano” em um período pós segunda guerra mundial. Iniciando com Cake and Steak (20 min), novamente o found footage incorpora-se às imagens de Child, construindo uma montagem de rituais visuais entre garotas se preparando em uma cerimônia de comunhão na igreja e famílias se divertindo em um parque de diversão. Aqui, vejo uma característica recorrente de Child em filmar pela janela, como se fosse um voyeurismo da imagem, do que se retrata e como se retrata. Me chama a atenção também o uso da tela dividida em duas ou três imagens, mostrando uma similaridade em diferentes planos ou cenários.

A seguir temos The Future is Behind you (21 min), que constrói uma narrativa completamente diferente à anterior, utilizando o home movie de uma família da Bavária dos anos 30 para ficcionalizar uma crônica familiar entre duas irmãs que discutem sua origem e a ideologia política de sua família. Child introduz os personagens, as complexidades e discursos através de letterings que constroem a narração do filme, embora não tenham sempre uma relação direta com a imagem. A ficção, biografia e linearidade se misturam em fragmentos, quando a narração de repente volta-se ao espectador: “Por que a câmera convida a uma despedida?”, “Memórias são somente confiáveis quando servem como explicação?”

Ao concluir com Surf and Turf (25 min), Child nos mostra uma perspectiva peculiar da costa Jersey, retratando uma comunidade misturada de novos e antigos imigrantes, entre judeus, irlandeses e italianos. Imagens do cenário do subúrbio americano: as ruas, as casas, os jardins, se repetem mostrando uma similaridade. Em diversas entrevistas, misturadas entre idosos sentados num clube e jovens surfistas procurando por liberdade, Child nos expõe a esta disputa e ambiguidade entre gerações e imigrantes em uma composição de vozes, ecos e imagens piscantes do cenário suburbano numa América capitalista. Esse filme se tornou uma grande referência de um retrato em fragmentos da experiência imigrante, e me fez entender muitas questões sobre o ser mexicana neste país e numa cidade que foi literalmente fundada por mexicanos. Entendo como as contradições existem até os dias de hoje, quando ainda há uma resistência às pessoas de origem humilde que migram para bairros mais nobres e a discriminação entre próprios latinos e imigrantes. O brasileiro aqui não quer se confundir como um latino mexicano. Curioso e trágico, não?

Cake and Steak / The Future is Behind You / Surf and Turf

Algo que vejo claramente em Child é o interesse pela história mundial e a necessidade de reescrevê-la nos seus filmes. Sendo uma mulher feminista e com convicções políticas ferrenhas à esquerda, vemos um filme que espelha novamente essa busca por um passado que é ainda presente: Acts & Intermissions: Emma Goldman in America.

Esse filme sobre “a mulher mais perigosa na América” é um ensaio em colagens sobre a trajetória da anarquista Emma Goldman durante seu tempo nos EUA. Os recursos de Child são similares, combinando títulos e vozes na narração, e a mistura de found footage antigo e recente com uma encenação ficcional que desvela a figura histórica que foi Emma Goldman. Child aborda as análises e polêmicas em torno de Goldman e cria uma relação com o presente, mostrando imagens documentais contemporâneas de mulheres trabalhando em fábricas de têxteis e vídeos de confrontos policiais durante protestos políticos. Assim como o nome do filme anterior: The Future is Behind You…

Falando em tempo, penso no processo criativo dela. Em alguns casos, a cineasta comenta que teve a ideia do filme há uma década, e só após esse período conseguiu concretizá-lo. Em tempos onde a “indústria” nos exige que aos 30 e poucos estejamos na transição de emergentes para estabelecidas, me pergunto se podemos esperar que nossas ideias nasçam sem a exigência da contemporaneidade. Tenho ideias que continuam em pensamento há 10 anos, e sinto culpa de não tê-las concretizado até agora. Após Child, a culpa diminuiu um pouco.

A.

São Paulo, não-carnaval, 2021.

Amiga,

A mexicana Ximena Cuevas alegrou minha impossibilidade de carnaval por aqui.12 Seu humor escrachado e sua liberdade de criação reafirmam minha motivação para seguir nesse caminho.

A carreira de Cuevas começa de forma curiosa. Seu primeiro trabalho foi na Cineteca Nacional da Cidade do México, cortando cenas que seriam censuradas pelo governo. Essa experiência parece ter influenciado bastante o trabalho autoral de Cuevas, principalmente no seu uso de found footage. Trechos de filmes clássicos mexicanos ganham novos sentidos, geralmente irônicos, em sua montagem, questionando o papel da cultura e das imagens na construção da identidade nacional do país. Há também uma crítica à colonização cultural muito presente. No filme Cinépolis (2003), reutiliza imagens da filmografia mexicana e estadunidense para inverter o sentido do termo alien (usado pelos americanos para caracterizar imigrantes ilegais, em sua maioria, mexicanos). Nesse filme, os invasores alienígenas são os estadunidenses, com sua cultura de massa e suas imagens cinematográficas que vendem o “american dream” para os países ao sul de sua fronteira —inclusive e fortemente o Brasil.

Vendo os filmes dela e ao tentar digerir tantas referências que seguramente são mais claras para quem cresceu assistindo filmes e TV mexicana, me senti muito próxima a você. Eu também cresci assistindo novelas e assistindo programas trash de televisão, mas há algo de muito especifico no melodrama mexicano, que Cuevas explora a fundo.

O videoclipe Corazón Sangrante (1993), uma parodia da iconografia nacionalista do México, é uma maravilha kitsch, com abuso de efeitos, cores e melodrama. Diversas representações da mulher mexicana são exageradas em cena, da ranchera à Santa, da mulher fatal à masoquista, enquanto a música conta a história de uma mulher sofrendo por um coração partido. É curioso que o videoclipe seja uma das formas comerciais que mais se aproxima e se apropria das características formais do experimental.

Em muitos de seus curtas, Cuevas se coloca em frente à câmera, ela própria se filmando. Em Diablo en la piel (1998), a cineasta realiza truques de atrizes para chorar em cena, entre eles, passar Vick VapoRub no globo ocular e pimenta na pele ao redor dos olhos. O vídeo é angustiante, mas o que fica é a atmosfera dramática de Cuevas com os olhos inchados, chorando. Vemos o dispositivo, o mágico revela seu truque, mas ainda assim, nos engana. Diablo me lembra a autoflagelação e a relação com o body art das primeiras videoartes aqui no Brasil, com Letícia Parente costurando o próprio pé em Marca Registrada (1975) ou Sônia Andrade deformando seu rosto com um fio de nylon em 1977.

Diablo en la piel / Corazón sangrante

Sua série contínua Dormimundo, composta por diversos vídeos curtos de 2 a 5 minutos, é um retrato peculiar do cotidiano mexicano. Cuevas registra momentos íntimos, banais, de alegria ou tristeza. Ela experimenta com a filmagem e o enquadramento para encontrar na edição e pós-produção o sentido e emoção que quer retratar. Uma limpeza de pele, férias à beira da piscina, uma canção que origina uma briga de casal. Qualquer fato corriqueiro é passível de transformação aos olhos de Cuevas. Usando trilha sonora carregada, máscaras de pós-produção, cartelas em fontes cafonas, a vida é registrada como uma sequência de sketches cômicos e ao mesmo tempo reveladores.

Uma de suas obras mais ousadas não é exatamente um filme, apesar de ter sido editada e lançada por Cuevas como tal. Trata-se de uma performance que a artista fez em um programa de televisão de fofoca e confusão chamado Tómbola (2001), uma espécie de Luciana Gimenez do México (você deve conhecer melhor do que eu). Cuevas participa do programa, em que subcelebridades expõem seus ridículos e são aconselhadas por “profissionais”. Quando chega sua vez, Cuevas tira uma mini câmera de sua maleta e a aponta para a lente do programa, se dirigindo diretamente ao espectador, dizendo estar à procura de alguém que esteja “interessado em sua própria vida.” Por um lado, a intervenção pode parecer elitista, como os “intelectuais” que julgam quem assiste BBB enquanto o Brasil desmorona. Por outro, a postura é de uma abertura e ousadia imensa. Que cineasta hoje teria coragem de “passar vergonha” participando de um programa desses?

Tómbola

Cuevas parece motivada por uma vontade de filmar tudo ao seu redor, sem se importar com um resultado ou um “plano de carreira”. Esse último é um assunto recorrente em seus vídeos. Em Contemporary Artist (1999), um vídeo curto, em preto e branco e com uso de fast forward, Cuevas se filma ensaiando para falar com um importante curador de arte. O off faz o papel de seu pensamento, onde reflete de forma irônica sobre o que é trendy ou cult na forma audiovisual. No espelho do banheiro, se enquadrando com a privada, ela ensaia como promover a si mesma e o seu trabalho. Quando decide finalmente falar com o curador, ele já foi embora. Para além do incômodo em ter que se autovender, situação ainda mais comum para cineastas e artistas hoje, o recado é claro: ao pensar demais em como se colocar no mundo das artes, a oportunidade foge.

Acho que Cuevas tem muito a nos ensinar com seu deboche, sua liberdade formal e seu desprendimento. Experimentalismo não é equivalente a sisudo ou a chato.

F.

Nova York, primeira nevasca na vida, 2021.

Amiga, te escrevo agora desde o inverno rígido de Nova York com a vontade de estar pulando o carnaval colada em uma imensidão de gente.

Começo a pensar sobre os espaços que queremos ocupar. Acredito que a prática do experimentalismo também vai além das telas de projeção. Às vezes, ele precisa extrapolar e ocupar espaços mais diversos. No caso de Cuevas, me impressiona o acesso que ela oferece do seu trabalho nos seus canais online. Um desprendimento de uma lógica de distribuição de filmes que o cinema experimental poderia também radicalizar. É algo que admirei muito da minha paisana e ter um portal aberto para conhecer seu trabalho e um pouco do seu mundo foi motivo de grande felicidade para nós.

Mantendo as referências latinas, compartilho agora sobre o mundo ao redor de Narcisa Hirsch, alguém que chegou da Alemanha a Buenos Aires no início dos anos 30 a passeio e, após a guerra impedir sua volta para a Europa, decidiu ficar. Considerada como uma das precursoras do cinema experimental na América Latina, Hirsch tem criado filmes há décadas que retratam temas existenciais como o amor, a materialidade do corpo, erotismo, o nascimento e a morte. Similar à Joyce Wieland, Hirsch começou como pintora nos anos 60 e também expandiu os espaços da tela de pintura em busca de um novo tipo de espectador. Ela começa a encenar happenings através de um trabalho coletivo em uma comunidade de artistas formada com integrantes da UNCIPAR, que na maioria foram os que iniciaram a formação do cinema independente e experimental da Argentina. A essência da criação coletiva foi algo crucial no trabalho de Hirsch naquele momento, na procura de fluir de uma linguagem para outra. Apesar de Hirsch não se declarar militante e nem seguidora de nenhum “ismo”, acreditava no papel político dos seus trabalhos como uma ruptura da tradição e na intervenção de espaços.

A partir dos registros fílmicos desse processo criativo e as performances dos happenings de Manzanas (1973), Bebés (1973) e La Marabunta (1967), ela começa a focar em filmes. Essa última foi a obra mais representativa da junção entre performance e filme, e consistiu em um esqueleto de uma mulher gigante recheado de comida e lixo onde pombas circulavam ao redor. O inusitado deste projeto é que ele foi apresentado no famoso Cine Coliseo de Buenos Aires junto com a estreia do filme Blow Up de Antonioni. O registro fílmico resulta em imagens de uma multidão da classe média se debruçando no esqueleto para devorar a comida, evidenciando uma crítica social de Hirsch sobre o público intelectual “ilustrado” de Buenos Aires em um cenário prévio à ditadura.

Retrato de una artista como ser humano

Ela realiza também o filme Retrato de una artista como ser humano (1973), que consiste em um compilado de happenings realizados com Marie Louise Alemann e Walther Mejía como um estilo de diário pessoal sobre experiência de criação coletiva. As imagens não seguem uma linearidade e por vezes criam um clima surrealista, sondando o formal e o pessoal, o íntimo e o coletivo.

O que me ressalta nessa obra é perceber a potência feminina nessa criação coletiva, e ver claramente que as cenas mais transgressoras são inclusive representadas por ela, como por exemplo quando ela come um fígado cru.

Taller

O que se vê e não se vê, o que se projeta e o que está por trás da projeção são conceitos que Hirsch explora em alguns dos seus filmes como Come Out (1971) e Taller (1975). Em Come Out, a imagem é introduzida fora de foco com o som de uma frase em loop e entrecortada, para que somente ao decorrer do filme o plano vá se abrindo para evidenciar a imagem “real”: uma vitrola tocando um disco. No final, um segundo plano revela a música que estávamos ouvindo em fragmentos: Come Out de Steve Reich. Já no caso de Taller, vemos apenas um plano sequência de uma parede do atelier de Hirsch, que utiliza da narração para descrever o que se encontra fora de quadro, fazendo com que o espectador reproduza mentalmente as imagens por conta própria.

Me interessa as relações que Hirsch cria em seus filmes, sobre o interno e externo, o doméstico e místico, o que permanece e a amplificação do lírico. Concluo então com Aleph (2005)13, uma adaptação livre do livro de contos do Jorge Luis Borges, onde nas palavras de Hirsch: “O Aleph é o ponto onde o tempo diacrónico e sincrónico se encontram, e nossa vida pode ser uma experiência de ‘toda uma vida ou de um minuto’”. Em uma sequência de imagens ditadas pelo tempo de um relógio que entra em cena como interrupção a cada segundo durante o período de 1 minuto, o filme faz alusão a instantes da vida como representação do infinito e eterno. O início mostra a morte de uma ovelha para depois seguir com o nascimento de um bebê, entrelaçando o tempo que passa com imagens de paisagens, uma criança crescendo, uma mulher sofrendo violência doméstica e o envelhecimento.

“Cada segundo representa uma instância da vida do nascimento à morte. O Aleph é o ponto que concentra essas instâncias.” Impressionante como por um minuto somos capturados neste ritual fílmico que Hirsch cria e ao tratar de temas como a morte — tema que me fascina como exploração fílmica — não poderia deixar de citar esta obra como uma das favoritas.

El Aleph

Me intriga também sua procura pela liberdade em seu trabalho além da forma. Hirsch indicava que existia uma emancipação ao trabalhar com um orçamento enxuto, pois se adicionava a liberdade de não ter que vender. Assim como outras cineastas que mencionamos, ela também não tinha pressa, “um frame por dia, ou a cada ano”. O experimental para ela era um ato subversivo, o que faz com que poucos consigam manter uma lealdade e muitos migrem para outro tipo de cinema)14

A.

×

Após um ano de trocas, chegamos aqui, inspiradas pela trajetória dessas seis mulheres cineastas e artistas que lutam por um cinema não industrioso e não tradicional, a partir de práticas experimentais que priorizam suas liberdades e autonomias criativas.

Essa imersão em andamento resulta de uma necessidade de pertencer como cineastas, como latino-americanas, como mulheres em um meio predominado por referências estéticas masculinas. Entre nós, traçamos novos caminhos e, ao mesmo tempo, valorizamos vozes que até então pouco conhecíamos. Agora, nesta tênue linha entre arte e vida, nos perguntamos: para onde seguimos?

Atualmente nos encontramos em um contexto social e político similar e distinto entre os EUA do recém-eleito Biden, mas ainda com o trumpismo vivo, e o Brasil de Bolsonaro. Com a dura realidade de uma pandemia global, nos deparamos com limitações de produção e financeiras no cinema. Nesse sentido, o radicalismo acaba tornando-se uma forma de afirmação para continuar fazendo filmes. Nossas limitações acabam sendo escolhas impostas e adaptam-se às características dos filmes feitos pelas mulheres que nos estimulam, como os filmes caseiros DIY (Do It Yourself), a câmera na mão e o cinema autodidata.

Existia e existe — para as ainda atuantes Child, Thornton e Cuevas — o objetivo de radicalizar a forma, derrubar as normas e criar uma arte do ponto de vista da mulher. Elas, entre tantas outras, não se tornaram apenas uma homenagem ou alusão estética para nós, mas sim um fio condutor de um passado que se torna muito presente — uma inspiração ativa. A partir disso, podemos começar a imaginar um caminho para uma história do cinema experimental escrita, feita e compartilhada por mulheres, incluindo nessa trajetória as latino-americanas.

Buscamos uma história de um cinema experimental presente que continue pelo mesmo percurso de rupturas e liberdades diante das amarras hegemônicas do cinema. Dessa forma, insistimos também em nos inserir como cineastas experimentais latinas nessa narrativa em (des)construção.

TALVEZ EU FAÇA CINEMA PORQUE GOSTO DE POESIA: ENTREVISTA COM GLENDA NICÁCIO

Talvez eu faça cinema porque eu gosto de poesia é a primeira de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins.

A série de entrevistas tem o intuito de refletir sobre o cinema proposto por essas mulheres, em sua dimensão política e estética, afinal, não só os filmes em si, mas a forma como são realizados (desde o financiamento até a linguagem escolhida) dizem de um posicionamento ancorado no compromisso com a emancipação, a autonomia, a transmissão de valores e significados e com a criação de um imaginário e de uma estrutura social onde, mulheres e homens negros, são pertencentes. Partindo da forma como olham, ouvem, sentem e percebem o mundo, uma gama de cineastas negras têm encabeçado um audiovisual que dá centralidade à cultura afro-brasileira como formadora social. É sabido que as políticas que construíram as bases para a ideia de que vivemos uma democracia racial passam sobretudo pelas imagens. Entretanto, se mudarmos a ótica da harmonia racial e passarmos a observar com mais profundidade a contribuição de uma cosmovisão construída na diáspora africana, podemos encontrar, por meio do cinema, outros paradigmas interpretativos para a história do Brasil.

As conversas ressaltam o comprometimento em criação de imagens para a emancipação da população negra e abordam suas trajetórias pessoais, os usos e desafios da linguagem audiovisual, a transmissão de mitos, valores e simbologias e o cinema, como uma expressão de seus olhares.

Nossa primeira entrevista publicada é com Glenda Nicácio. A conversa aconteceu em outubro de 2019 quando nos encontramos na décima edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. Glenda é mineira, nascida em Poços de Caldas, e encontrou, pelas andanças da vida, a possibilidade de fazer cinema na abençoada cidade de Cachoeira (BA). Ao lado de Ary Rosa, tem fomentado a cena cinematográfica do Recôncavo Baiano. Na entrevista conversamos sobre seus anseios como cineasta, o processo de realização de “Café com Canela” (2017), sobre poesia e negrura. Faça uma boa leitura.

Lygia Pereira — O “Café com Canela” me impressionou muito, por todos os símbolos que ele mobiliza, mas também por uma questão de linguagem. Ver tantos personagens negros, ver uma história sobre afetividade, e tudo isso. Mas foco muito na questão da linguagem, na transmissão de valores, porque é um filme que me parece dialogar muito com a cultura de Cachoeira (cidade do Recôncavo Baiano), um filme que tem muito a ver com a cidade e com a cultura negra de Cachoeira. Eu fui pra lá no começo do ano, e embora tenha ficado só três dias, eu senti um pouco isso, além de outras coisas que eu já vi e já li sobre a cidade. E gostaria de começar com você falando um pouco sobre você: como você chegou ao cinema, quem você é, de onde você vem?

Glenda Nicácio — Acho que eu sempre tive uma vontade de compartilhar muito grande, quando criança eu ficava na creche e escola pra mim sempre foi o melhor lugar, porque era aquele lugar de ter amigo, de ter companhia, de fazer coisas junto, de ser criativo e produtivo. Penso que o cinema é o mesmo processo também: um lugar de você ter companhia, de você não estar sozinho e poder compartilhar alguma coisa, ser criativo e se expandir, é muito vida! Esse cinema que eu consigo fazer e que é possível pra mim.

Eu cresci em Minas Gerais, no interior, em Poços de Caldas. Minha família nunca foi de sair muito, de viajar. Sendo assim, eu cresci muito lá, achando que o mundo era lá, e quando eu cheguei no terceiro ano do Ensino Médio, sempre estudando em Escola Pública, pensei em arrumar um emprego pra conseguir juntar uma grana pra continuar meus estudos: juntar uma grana pra pagar um cursinho e talvez entrar em uma faculdade, mas também não era uma coisa que eu sabia como funcionava, pois na minha família não havia nenhuma referência de alguém na universidade. Mas eu estava focada nisso. Eu comecei a trabalhar em uma sapataria, e no meio desse processo, me apareceu o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e eu fui fazer a prova, e por desencargo de consciência eu me inscrevi no SISU (Sistema de Seleção Unificada) e fui fazer a simulação no site com minha nota, e deu que eu estava aprovada. Eu tinha que escolher algumas opções de curso, e escolhi teatro e cinema, mas eu nunca tinha tido relação com o cinema… minha relação com o cinema era a “Sessão da Tarde”. Antes de fazer cinema, eu havia ido a um cinema só três vezes na minha vida, porque não havia uma cultura ou um hábito de cinema em minha vida. Lembro que vi a grade de matérias do curso de cinema e achei que tinham coisas que me agradavam: fotografia, questão da atuação, direção de atores, e tudo aquilo passou a me agradar, como o teatro. Mas tinha um preconceito muito grande dentro da minha família com o teatro, primeiro que eu já ia fazer uma faculdade, o que não era um curso técnico, pois pra eles um curso técnico era muito melhor, pois é menos tempo e mais garantido. Meu pai havia feito curso técnico, então ele acreditava muito nesse processo, já faculdade era uma coisa que não havia referência, ainda quatro anos estudando, e mesmo quando você entra é difícil se manter, é difícil fazer universidade nesse sentido. Aí eu coloco no SISU as opções “teatro” e “cinema”, e de repente eu passo no curso de cinema na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano). Universidade que eu não conhecia, tampouco havia escutado falar de Cachoeira, e me veio muito essa sensação de “é isso!”.

Eu lembro que pra minha família era um momento de muita dureza, pois meu pai e minha mãe estavam desempregados e mesmo assim eles toparam. Meus pais foram muito foda! Tem todo um jeitinho mineiro de cercar e de cuidar, e aí, eu decidi ir pra Bahia umas duas semanas antes de ir fazer a matrícula, não foi uma coisa de projetar por meses, foi mesmo assim “então tá, daqui quinze dias vou pra Bahia”. E não sei de onde veio, só lembro que era uma sensação de que era uma chance muito grande na minha vida que eu ia perder e não ia se repetir. Aí eu fui, e ainda era muito nova, fui pra lá eu tinha acabado de fazer dezoito anos.

Chegando em Cachoeira fui morar em uma república com muita gente. Era um momento em que a gente não tinha muito o que fazer, chegando na cidade, nossas famílias muito longe, assim, rolava muito de nós estudantes ficarmos perto, juntos: assistirmos filme em casa, arrumarmos qualquer motivo para ficarmos perto. É bem legal pensar isso, porque, por exemplo, eu morei com o Ary (Ary Rosa parceiro de produções de Glenda, dividindo a direção dos filmes Café com Canela, Ilha, Até o Fim e Voltei!), pois ele é da minha turma, de 2010. Eu encontro ele lá, nós viramos amigos, dentro de um grupo grande de amigos, e vamos cada vez mais se aproximando, até o momento que passamos a morar juntos. Eu e Ary passamos sete anos dividindo casa. Até uns dois anos atrás nós ainda dividíamos casa e isso foi muito importante pra nossa organização de cinema, porque nossa casa era também nosso escritório, então começamos uma parceria de vida, de cinema, de vida, uma parceria de tudo. Foi um processo muito forte de se encontrar e dizer “isso é a gente e nós vamos botar a coisa pra frente!” Perguntávamos “bora botar a coisa pra frente? Bora botar a coisa pra frente!”. E viver junto ajudou muito nisso, compartilhar uma casa ajudava muito nisso, quando você estava falando da rotina, isso era importante, pois minha rotina com o Ary era muito compartilhada: a mesa que a gente comia, era a mesa que a gente se reunia, a mesa que a gente bebia, enfim, sabe a mesma mesa que era tudo. Isso foi fundamental, porque pensar cinema era o tempo todo. De acordar e tomar café juntos e ter uma ideia, e já estávamos ali trabalhando. Então assim encontrávamos formas de trabalhar e pensar só cinema, falando cinema e pensando cinema a maior parte do dia e o legal é que conseguimos sistematizar tudo isso: sistematizar essas conversas em trabalho e produção, e pragmatizar, pois o Ary é muito pragmático, mais do que eu inclusive.

L — Caminhando mais pra frente, pro presente. Peço que você fale como vocês chegaram nestes dois filmes, Café com Canela e depois Ilha.

G — O Café com Canela era um roteiro de um curta-metragem feito pelo Ary para uma disciplina, ele escreveu e depois continuou escrevendo e de repente o curta virou um longa, mas sem essa pretensão de “escrever para virar longa”, foi um processo. Ele escreveu em 2010 o roteiro do Café, mas a gente só inscreveu o roteiro em um edital em 2014, já havíamos inscrito em outros editais antes, mas que foi realizado, somente em 2014. Então foram anos de muita maturação do roteiro, pois como a gente morava junto, nós tínhamos lugares de muito acesso e troca. E eu amo muito os personagens do Ary, desde o começo, fico apaixonada e defendo os personagens dele melhor que ele. Amor de verdade, pois gosto muito dos lugares que ele cria, a forma com que ele se conecta. Deste modo, eu acho que o Café teve esse período de maturação que foi muito importante, foram uns três anos: de 2010 à 2014, houve várias intervenções, até mesmo quando estávamos gravando. Por ser nossa primeira experiência de longa-metragem e de não termos uma forma, era muito de lermos, creio que o roteiro teve uns trinta tratamentos. Aí passamos por todo esse processo de maturação e começamos a fazer inscrição nos editais até que conseguimos em 2014 no edital de Arranjos Regionais (edital da Agência Nacional de Cinema) em parceria com o IRDEBE (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia), que era um edital que fazia licenciamento também, assim a produção depois era transmitida na TV estatal e pública. Foi o momento de arriscar tudo e de falar “se não for dessa vez, não sabemos quando será de novo”, o mesmo sentimento do início quando eu vim para a universidade, “se eu não entrar agora, não sei se entro depois”, acho que o Café também foi isso. E nós sempre tivemos isso de uma forma de estar preparado para esses momentos, essa necessidade de termos que estar pensando a frente, para conseguir viabilizar a possibilidade da produção. Esse momento foi muito importante, pois todas as vezes que nós fazíamos a inscrição, havia alteração no projeto em comparação ao original, e o último projeto que a gente fechou, logo quando acabou, a gente falou: “Isso não é um filme, eles vão ter que aprovar, porque isso não é um filme, é uma revolução”. Porque era um projeto muito audacioso o que a gente propunha, eram coisas propostas não por discursos, mas sim por necessidade de existir, o único jeito de dar certo era isso aqui: assumindo e aceitando as precariedades do lugar que estávamos vivendo e também do que a gente era. Assumir todas essas precariedades e falar “tem isso, mas o que podemos fazer com isso?”.

Eu gosto de dar um exemplo: no Café fizemos um processo de era o casting de atores porque acreditávamos que íamos achar a protagonista na comunidade — no caso a Violeta, porque a Margarida já tínhamos certeza que seria uma atriz, já havíamos pensado na Valdinéia Soriano e ela já tinha aceitado — já a Violeta, vieram um tanto de atrizes e dizíamos que nenhuma se encaixava para ser a Violeta. Por isso fizemos um casting em cinco cidades do Recôncavo e também em Salvador procurando a protagonista, acabou que veio a Aline Brunne que inclusive é do curso de artes visuais da UFBR de 2010, ela entrou junto com a gente, tivemos muita proximidade nesse processo de estarmos na universidade juntas, de sairmos juntas, e ela foi fazer o casting porque andava muito de bicicleta pela cidade. Todo mundo da produção dizia que só via a Aline na personagem quando lia o roteiro, lembro-me que no dia que estávamos saindo pra conversar sobre o casting com a parte da produção que o Ary havia feito nas outras cidades, e nesse momento a Aline passou na nossa frente, aí nos olhamos e pensamos “será isso um sinal?” (risos…)

Nós fizemos o casting, encontramos a personagem e depois fizemos uma oficina de cenografia que foi a coisa mais maluca do processo, depois até nos perguntamos por que havíamos feito isso? Pois não tínhamos em Cachoeira um centro, um grupo de cenografia, e ao mesmo tempo não tínhamos habilidade, porque eu estava assumindo a direção de arte, tinha feito cursos e tal, mas não tinha habilidade de trabalhar pro nível que precisávamos, que era de construir uma casa, pois a casa da personagem Margarida foi toda construída, toda de estúdio. Porque acreditávamos nisso também, que a locação era importante pra personagem da Violeta, porque era um dos bairros mais populares que era no Caquende, toda uma muvuca e tal, e a casa da Violeta era ali, a casa de uma pessoa de verdade, a pessoa saiu da casa pra gente gravar. Já a Margarida não, foi em um estúdio, num galpão na zona rural, e tudo foi construído, tudo fake, né…

L – Faz bastante sentido, porque tem aquela coisa das paredes que reduzem, aquelas coisas escorrem, é muito um universo onírico. Então o estúdio realmente possibilita isso.

G – E pensar nela (Valdinéia Soriano) enquanto atriz e estar nesse lugar, né? Porque é diferente, ela já tinha gravado no Caquende, e outra coisa é que gravamos, ao longo de todo filme, tudo com todo mundo. E de repente, todos foram embora e ficou só a Valdinéia pra gente finalizar essas cenas que eram só com ela, então foram períodos só com ela. Pois uma coisa é ter equipe e elenco, mas não, estávamos em um lugar isolado e só tinha ela em uma casa totalmente construída, e eu não consigo pensar que isso não afete a forma da relação e da construção, que são fatores externos que, de certa forma, colaboram e atravessam.

Voltando à oficina de cenografia, era pra umas trinta pessoas, e o que a gente não queria era contratar uma equipe de Salvador. Nossa equipe era muito grande e toda composta por estudantes e/ou recém-formados pela galera da universidade e/ou da cidade. Pra cenografia a gente chamou três pessoas: duas de Cachoeira e uma de Salvador, mas que tinha proximidade; com o intuito de eles fazerem uma oficina, eles eram cenotécnicos do filme e ao mesmo tempo eles eram professores, que organizaram essa oficina de cenografia com trinta pessoas: 10 pessoas da equipe de arte, 10 pessoas da comunidade em geral — dentre universitários e moradores — e 10 pessoas que eram alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio.

L — Você falando sobre esse processo, isso denota duas coisas: primeiro, da falta de recursos, pois acho que fazer um longa-metragem, embora eu não saiba o orçamento de vocês…

G — Era quase 800.0000 (oitocentos mil).

L — O que não é muito dinheiro.

G — Não, principalmente pro Café, por exemplo, o orçamento do Café é o mesmo do Ilha, mas o Ilha tem um processo mais mínimo, reduzido, em comparação ao Café que tinha muito mais gente.

L — E isso me lembra, por exemplo, quando a Adélia Sampaio fez o Amor Maldito. Foi um processo bem parecido com o de vocês com o Café: fazer um longa-metragem sem dinheiro. Muito nesse lugar das pessoas “comprarem” e “abraçarem” o processo, porque pra participar disso você precisa minimamente acreditar no que está fazendo, haja vista que não se está recebendo uma grana volumosa pra isso. Neste contexto, eu fico pensando nessa “coletividade”, nesse processo de se fazer cinema de um jeito mais coletivo mesmo. Não sei se vocês se entendem assim, mas a Edileuza (Edileuza Penha, cineasta negra), quando ela vai definir um cinema negro feito por mulheres negras, ela fala muito desse lugar da coletividade: de algo que é coletivo, mas que passa pela cultura negra da coletividade, temos isso muito em nossas famílias e acho que isso também é levado por nós para o cinema.

G — Sim, totalmente. Por exemplo, quando eu morei sete anos com o Ary, antes morei em outras duas casas. O Ary morava com o Thacle (Thacle de Souza, câmera de Café com Canela), eu morava com a Poli (Poliana Costa, assistente de fotografia de Café com Canela), aí depois o Ary foi morar comigo e o Thacle foi morar com a Poli, e eles são os fotógrafos do filme. Nós criamos essa relação de família, que se expandiu pra vários campos, inclusive pro cinema e é muito pelo cinema que essa sensação acontece. Nós trabalhamos tão juntos, que temos uma certa dificuldade de desapegar das pessoas da equipe. Hoje nós temos um grupo/equipe que são as pessoas que desde o princípio estão com a gente. Porque a gente sempre teve essa coisa de fazer curta-metragem de graça, na “brodagem”. Aí quando nós tivemos dinheiro não pensamos em chamar o melhor fotógrafo do país, mas sim, trabalhar com as pessoas que sempre trabalharam com a gente, principalmente as pessoas que estavam lá, uma coisa que falávamos “imagina, chegar uma pessoa de fora e filmar”. Pois o tipo de estética que nós propomos, enquanto linguagem e tal, é um tipo de estética que dialoga muito com o cotidiano da cidade, de observação da cidade, sabe aquela coisa de estar na fila do pão e pensar “putz, é isso, sabe, entendi”, sempre observando a cidade.

L — Logo no começo, tem uma montagem bem rápida de várias coisas do dia a dia.

G — Algo que é muito Cachoeira, que tem carro de som, tem pessoas passando, mesmo que interiorana, mas muito fragmentada. Esses dias a gente colocou o making of no YouTube, tanto do Ilha quanto do Café. E nós estávamos passando um trecho que falava sobre as costureiras, ou melhor, uma associação de costureiras de Cachoeira que fizeram o figurino do Café. E em certo momento do making of aparecia a Tina Melo, uma super artista visual que foi essencial no processo do filme e especificamente pra direção de arte, pois ela fez cenografia e a assistência de arte. A mãe da Tina é costureira e foi a pessoa que ficou com a comunicação geral com toda a galera da costura. Nós estávamos passando o making of e conversando com o pessoal da extensão e eu falei “gente, essa é a mãe da Tina”, e isso me deu uma sensação de família, de “estarmos todos em casa”, isso me deu muita alegria, de olhar e perceber como o processo do filme foi algo muito “de casa” e pensar isso como uma coisa potente, como algo que pode explodir no sentido positivo e jogar pra frente. Porque essa coisa meio caseira às vezes é um local que buscamos muitas vezes nos afastar, pois parece que pra ser profissional você não pode ter essas rubricas: de caseiro, de artesanal. Mas pra mim fazendo o Café essas palavras chegaram muito pra mim, eu faço um cinema artesanal e isso não tem a ver com a qualidade do produto ou do processo que proponho, eu faço cinema artesanal pois é assim que acredito e porque nós somos “tupi” mesmo, um outro jeito de olhar esse cinema, de ver as coisas, pois a nossa referência de produção vem do dia a dia, e não de um caderno ou livro. Eu gosto de pensar que está tudo em casa, e por isso que gostamos de trabalhar sempre com a mesma equipe, o que é muito gostoso: se é pra contratar pessoas, vamos contratar as que já estavam com a gente, e passar pelos mesmos processos. Pensar que eu nunca havia sido diretora nessa escala grande, de fato assumir uma direção, me vendo como uma diretora, assumindo a direção, e olhar em volta e perceber que eu e outras pessoas da equipe estamos juntas: aprendemos e crescemos juntas, seja a pessoa que fazia a câmera ou o som, nós não tínhamos passado por um outro processo, toda nossa bagagem foi tomada de um mesmo lugar.

L — Como você imprime dentro da direção quem você é? E também a sua subjetividade? E dentro disso, como você se vê enquanto pessoa e subjetividade que produz arte?