Editorial

Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.

“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.

Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.

Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.

A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.

Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.

Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.

Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?

Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.

Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso

PENSAR OS FUNGOS: REFLEXÕES ATRAVÉS DE NAUSICAÄ DO VALE DO VENTO E OS COGUMELOS DE ANNA TSING

A divisão entre natureza e cultura é uma máxima existente no Ocidente Europeu-estadounidense. Essa separação coloca o ser humano, e sobretudo o homem branco, como modelo de superioridade no planeta, seja no que se chama de natureza seja no que se entende como cultura. Esse entendimento que visa monopolizar toda e qualquer natureza custa caro à nossa sobrevivência, e não é à toa que entre as separações existentes entre eras geológicas, a que estamos vivendo tem sido chamada pelos filósofos e antropólogos como Antropoceno, a Era dos Humanos, ou ainda, Capitoloceno, a era do Capitalismo e das catástrofes.

Pensar que fazemos parte de uma era nos remete ao fato de que ela pode acabar com a nossa própria extinção devido às ações de exploração natural exacerbada, uma das causas inclusive da grande quantidade de arboviroses e doenças outras presentes entre nós humanos. Donna Haraway elabora: “Trata-se de mais do que “mudanças climáticas”; trata-se também da enorme carga de produtos químicos tóxicos, de mineração, de esgotamento de lagos e rios, sob e acima do solo, de simplificação de ecossistemas, de grandes genocídios de pessoas e outros seres etc., em padrões sistemicamente ligados que podem gerar repetidos e devastadores colapsos do sistema. A recursividade pode ser terrível.” (HARAWAY, 2016)

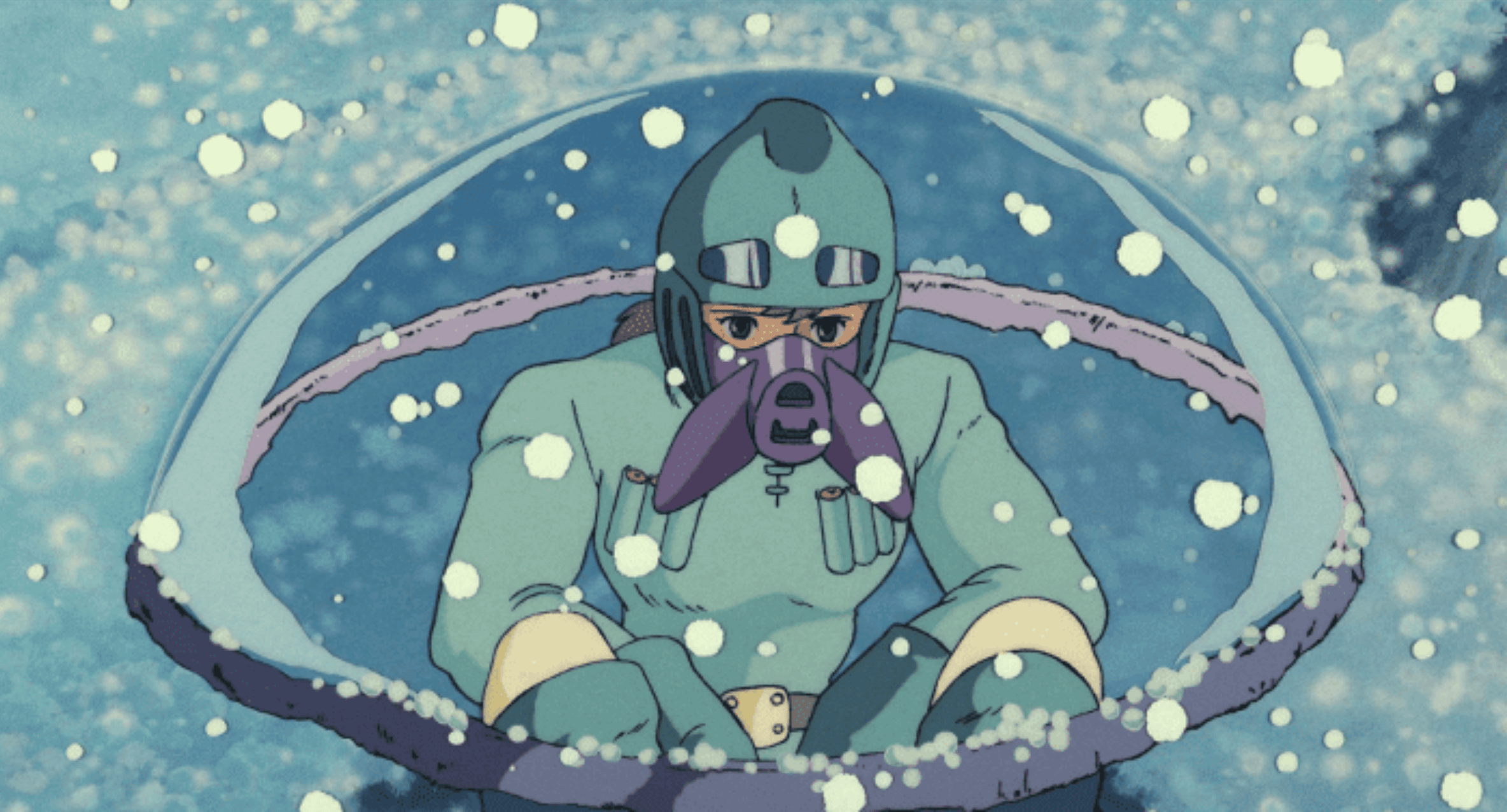

Pensando nisso, proponho pensar além do nosso mundo, em um mundo inventado por Hayao Miyazaki que muito tem a acrescentar nessa reflexão. A animação Nausicaä do Vale do Vento, de 1984, foi dirigida por Hayao Miyazaki, sendo ele cofundador do famoso Studio Ghibli. A animação em questão, a primeira dirigida por Miyazaki, apresenta elementos que vemos em seus filmes posteriores: protagonismo de meninas como Chihiro em A Viagem de Chihiro, de 2001, amadurecimento e aprendizagem como em O serviço de entregas de Kiki, de 1989, convivência com outras espécies e embate entre culturas dominantes e tradicionais como em Princesa Mononoke, de 1997, entre outros exemplos.

Nausicaä é uma lição sobre a resiliência de um povo que tem sua pequena parcela de natureza intacta para sobreviver em meio ao caos. Esse pequeno reino sobrevivente me lembrou muito Ailton Krenak em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” não apenas quando ele nos apresenta as estratégias de povos indígenas brasileiros frente à colonialidade da sociedade abrangente, mas como estes grupos se relacionam com outros seres não-humanos. Isto é, na cosmologia Krenak, o rio Doce é um parente muito presente no cotidiano e que por essa razão não deveria ser explorado e devastado pela mineração. Krenak nos indaga sobre como explicar isto às grandes corporações humanistas, como a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo. Enquanto para os Krenak esses seres não-humanos são parentes concretos, tais organizações os veem como elementos em que se basta preservar pequenos espécimes ou pedaços de biomas com um fim quase museológico. A luta do povo da Vila do Vento, portanto, me lembra essa passagem, pois não estavam apenas salvando um tipo de ambiente e sim garantindo um meio e forma de viver milenar baseado no vento e nas histórias sobre o vento.

O que proponho aqui é uma reflexão sobre relações presentes na animação de Miyazaki que representam boas figuras para pensar a antinomia natureza versus cultura. Aqui, no entanto, sem querer utilizar dessa separação ou embate entre duas esferas, uso naturezasculturas para falar sobre a relação que personagens constroem com pessoas, insetos e outros animais e fungos a partir do texto “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”, da professora e antropóloga pesquisadora do antropoceno Anna Tsing.

Domesticação fúngica: aqui e no Vale do Vento

Em “Margens indomáveis”, Tsing apresenta uma visão sobre os cogumelos e nossa relação com eles, de primeira vista pela grande quantidade de espécies comestíveis e terapêuticas são considerados “fungos úteis” para os humanos. Os seres humanos percorreram milhares de anos e continuam a procurar pelas paisagens por esses seres não-humanos. Dito que os fungos são incríveis companheiros interespécies, Tsing apresenta como eles atuam em simbiose com outros seres, o que é demonstrado pela renovação de ecossistemas e nutrientes que a existência de fungos companheiros possibilita (TSING, 2015, p. 185). Eles protegem o solo, levam água às plantas e recebem tudo em troca. Algumas espécies são mais perigosas para nós, outras tomam gosto por alimentos estranhos – como os fungos que entopem os tanques de gasolina do avião – mas é certeza que é inevitável a presença de fungos perto de nós.

Como nos apresenta Tsing, é o excepcionalismo humano – a ideia de que somos os únicos seres do mundo que não se relacionam mutuamente com outras espécies – que não nos deixa enxergá-los por perto, entender nossas relações de interdependência e, ainda mais, não perceber a força de colonização dos fungos nas atividades humanas. Por conta de fungos, nos obrigamos a criar alternativas a eles, seja a troca de navios de madeira por navios encouraçados, seja a imigração para outro país pois fungos não permitiam o plantio, entre muitas outras ocorrências. Além do mais, sendo os fungos renovadores do ecossistema, eles são os principais inimigos da monocultura, eles querem uma paisagem multiespécies para continuar colaborando com todos os seres do mundo. Dado todo esse poder de nos colonizar, os fungos são uma ameaça para a ideia de domesticação do natural, é impossível domesticar o indomável.

A partir disso, penso nas relações entre humanos e fungos no mundo de Nausicaä. Como já dito, o Vale do Vento trata-se de uma comunidade beneficiada pelas ações do vento e por seu cuidado ao pouco de território e natureza que existe em um ambiente pós-apocalíptico. O apocalipse em Nausicaä, decorrente de grandes guerras e armas potentes bem como pela devastação de recursos do planeta em um colapso industrial, ocorreu há mil anos de distância do período em que se passa a história.

Nesses mil anos, vestígios dessas guerras e devastações ainda são aparentes. O maior fragmento aparente é o “Mar da corrupção”, uma floresta infestada de insetos gigantes e fungos com esporos mortíferos aos humanos. Esse mar cresce à medida que infesta outros reinos e vilarejos e por isso, o vento do reino de Nausicaä exerce um papel de proteção que se torna objeto de interesse e disputa. Nessa floresta existem também insetos muito temidos chamados de Ohmu, animais gigantes que, quando enfurecidos, em bando possuem grande poder de destruição de comunidades humanas.

Dessa forma, o que no nosso mundo parece pequeno, como os insetos e os fungos, no mundo de Nausicaä esses seres se mostram como predadores e colonizadores da humanidade. Levando em conta o que Tsing salienta sobre a condição humana ser uma relação entre espécies das mais variadas, na animação a importância atribuída aos fungos evidencia duas possibilidades de vínculo com esses seres: de um lado se procura entender a floresta fúngica e seus perigos, de outro se pretende destruí-la. A primeira forma representada por Nausicaä e sua curiosidade e respeito pela floresta tóxica, e a segunda forma representada por outro personagem, a princesa Kushana, do reino de Turumekia. Reino que, por sua vez, é reconhecido pela truculência contra seres humanos e não-humanos.

A ideia de dominação naturalcultural presente em animais humanos, e que segue o filme todo com a violência da princesa Kushana, é própria de humanos que vivem em sociedade ocidental, muitas vezes caracterizada como sociedade viral, isto é, que querem e pensam que podem transformar, domesticar e replicar seus sentidos e costumes para quaisquer naturezasculturas deste mundo. Como destaca Anna Tsing, mal sabem que são eles mesmos colonizados por micorrizas que crescem em um mundo invertido como árvores no solo.

Nausicaä: a heroína de trajes azuis e os fungos

A partir dessa vontade de dominação de algo indominável pelo reino Turumekia, a animação nos orienta por um embate entre dois tipos de sociedade. O reino do Vale, comandado pela princesa Nausicaä, trata-se do que se chamaria de uma sociedade fria, em que o povo e o modo de vida estão baseados em uma historicidade cíclica, em que se preza a continuidade, parecida com um relógio com ponteiros. Já o reino de Turumekia é uma sociedade quente, baseada na entropia, na geração de mais desigualdades e nas grandes transformações, que mais se parece com uma máquina a vapor.

Essa ideia é interessante para pensar como as duas princesas comandam as humanidades em questão em relação ao Mar da Morte. Kushana gostaria de subjugá-lo, por mais que Anna Tsing nos diga que são mesmo os fungos que nos colonizam, afinal, enquanto estamos em casa, eles nos visitam mas também estão livres na imensidão da Terra. Nausicaä, por sua vez, gostaria de entendê-los para garantir um bom convívio, para entender como causam doenças e desvendar os mistérios daquela floresta.

Mesmo a fúria dos Ohmu só é contida quando alguém os compreende, Nausicaä é a única que consegue mandar os insetos ferozes de volta para a floresta porque entende o que é se sentir ameaçada. Os Ohmu sentem a ameaça humana quando chegam perto de suas florestas, Nausicaä sente medo do poder destruidor dos Ohmu em seu vilarejo e sente o adoecimento de seu pai por causa dos esporos venenosos da floresta. Não digo que o que houve entre Nausicaä e os não-humanos foi uma pedagogia baseada no medo ou na fúria, mas sim, uma compreensão de que as interações precisavam ser interpretadas de outra forma para que o relógio de ponteiros da sociedade de Nausicaä, dos insetos e dos fungos pudesse continuar a adiar o fim do mundo.

Os fungos colonizaram a vila do Vento a tal ponto que Nausicaä procurou compreendê-los. Sobre essa mudança por meio das interações com não humanos Anna Tsing nos lembra “que tais relações podem também transformar os humanos é algo frequentemente ignorado.” (p. 184). Os que são próximos de Nausicaä não entendem como ela pode ter compaixão por aqueles que causam tanta destruição, pois em uma lógica de colonização da natureza pelos humanos “tende-se a imaginar a domesticação como uma linha divisória: ou você está do lado humano, ou do lado selvagem”. (TSING, 2015, p. 184)

Encaminhando-se para o fim da animação, essa curiosidade destemida de Nausicaä para aprender a conviver com os fungos mortíferos é a salvação. Os fungos em Nausicaä são até então mortíferos para os humanos, pois precisavam de tempo para restaurar um ambiente devastado pelas guerras e impactos humanos. Sobre essa proteção, Tsing exemplifica em seu texto com a apresentação de uma série de micorrizas que acumulam metais pesados para proteger plantas, ou ainda fungos que captam radioatividade de acidentes nucleares e servem de alimento para animais que moram nesses ambientes. O que teria acontecido então caso os planos de devastação do reino Turumekia tivessem sido colocados em prática?

Em nosso planeta, a nossa falta de identificação com os fungos nos custa caro. Sobre isso, Anna Tsing nos diz que está difícil a sobrevivência para o reino fungi que habita as margens de nossas casas e cidades, que tem sido difícil para se posicionarem, tomarem partido junto de nós. Em Nausicaä, Miyazaki apresenta um mundo onde os fungos se posicionam junto de humanos e preparam humildemente uma floresta livre de venenos, um lugar onde se é possível respirar depois de tanto tempo. Mas só há posicionamento desses companheiros quando uma humana consegue desvendar os mistérios desse companheirismo, que vai além dos ambientes domésticos e que mostra a vastidão do mundo.

Por isso, pensemos sobre os cogumelos, sobre os fungos, caminhemos para encontrá-los às nossas margens, o que será que nos dirão?

Referências

“Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras” de Anna Tsing

“Ideias para adiar o fim do mundo” de Aílton Krenak

“Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes” de Donna Haraway

Entrevista com Claude Lévi-Strauss presente no livro “Arte, linguagem e etnologia”

PIPILOTTI RIST NÃO SENTE FALTA

No presente ensaio são consideradas três instâncias do corpo: o corpo teorizado por estudos filosóficos, o corpo em cena da artista aqui estudada e o corpo da pesquisadora: meu corpo. Para isso, foi preciso, por alguns momentos, superar minha vergonha de ter um corpo.

A partir da minha visita à Exposição ELLES: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, que ocorreu em 2014 no CCBB em Belo Horizonte, minha visão sobre o espaço ocupado pelas mulheres nas artes foi definitivamente alterada. Uma das obras ali expostas me perturbou mais do que as demais. De longe ouvi que alguns garotos gargalhavam na sala da exposição, atraindo curiosos: o riso, aqui num tom de deboche e desaprovação masculina. Me aproximei das cortinas vermelhas, sem fazer ideia do que me esperava – e lá estava ela, descabelada, desfocada e gigante no telão.

Em 1962, nascia Elisabeth Rist – e minha mãe também. No mesmo ano, Charles Schulz lançou um livro com os personagens de Peanuts, chamado Happiness Is a Warm Puppy (A felicidade é um cachorrinho fofo), frase da Lucy em uma das tirinhas da turma do Charlie Brown. Em 1968, John Lennon vê o slogan de um artigo numa revista sobre armas, uma paródia à tirinha do Snoopy, e assim batiza uma música nova dos Beatles: Happiness Is a Warm Gun. O músico nega que as metáforas da letra se refiram a seu vício em heroína. Segundo ele, a composição é sobre a adrenalina de ter acabado de atirar em algo, como reforçou Belchior ao inserir a tradução “a felicidade é uma arma quente” em uma de suas canções. Em 1980, Lennon foi assassinado.

Seis anos depois, em 1986, ano anterior ao meu surgimento no líquido amniótico, aos 24 anos, Pipilotti Rist1, então estudante universitária, gravou um vídeo para participar de um festival. A introdução da música dos Beatles: “She’s not the girl who misses much” é apropriada e reescrita para primeira pessoa e se torna o título do curta: I’m not the girl who misses much, verso que Rist canta repetidamente, como uma espécie de mantra macabro do qual ela faz questão de se convencer.

Ao longo de sua carreira, Rist sempre teve uma ligação forte com música: ela foi integrante da banda Les Reines Prochaines e frequentemente canta nas trilhas sonoras de seus trabalhos. Sua voz distorcida no curta de 86 é mais um elemento que oculta e difunde qualquer ideia de identidade: o som que ela emite varia do extremamente agudo e feminino/infantil ao gutural grave masculino/adulto. Tais distorções fazem lembrar o efeito que modificava vozes em depoimentos de suspeitos de crimes ou de testemunhas anônimas em noticiários de TV dos anos 90. A sonoplastia é incômoda por remeter a figuras estereotipadas, como uma criança birrenta ou uma mulher histérica, com toda a carga pejorativa patriarcal que o termo evoca.

Rist está usando um vestido preto decotado, que ela posiciona de modo a deixar seus seios descobertos, além de um vívido batom vermelho em seus lábios: sistema muro branco/buraco negro da rostidade de Deleuze.2 Os poucos elementos perceptíveis em seu aspecto a ligam a um estereótipo de feminilidade sexualizada – por ela mesma ou por outrem? – e provocante, como uma boneca de corda, brinquedo que precisa ser manipulado para funcionar. Seus cabelos negros bagunçados formam mais um signo ligado à histeria, delicada palavra para esta doença mental.

O efeito esmaecido e sem nitidez causa o desconforto pela indeterminação do ser. Nas imagens monocromáticas – que evocam uma fita VHS proibida e maldita – em contraste com o azul, blue movie, o vermelho adiciona um filtro de sangue, horror, quando Rist se posiciona com os braços abertos, como que crucificada na parede. Ela dança em momentos ritualísticos, de possessão – semelhante aos espasmos da tarantela – e sorri um sorriso sardônico. Seu corpo não forma uma imagem assimilável, o que a torna a evidência de um movimento aberrante: uma aberração. Quando ela sorri, também afirma, de forma subversiva. Seu rosto é como um corpo sem órgãos, desorganizado, monstruoso.

A respeito da nomenclatura para se referir a I’m not the girl who misses much, as distinções entre vídeo e curta – terminologia que adotei aqui – são exploradas por Philippe Dubois em Cinema, vídeo, Godard3:

um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o vídeo, esta ‘antiga última tecnologia’, que parece menos um meio em si do que um intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre o cinema, que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a comunicação, etc.). Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico, etc.). Ele constitui, portanto, um ‘pequeno objeto’, flutuante, mal determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla tradição de pesquisa.

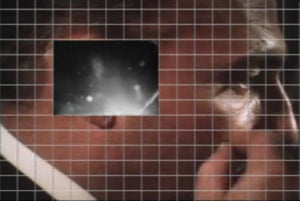

Me pergunto quais técnicas Pipilotti dispunha quando criou sua primeira obra. Àquela época, creio na possibilidade de uma destruição de negativos originais, como fazia Man Ray de forma artesanal nos anos 20. Salvas as devidas proporções tecnológicas, Rist interferiu na película, desenhando em sua velocidade, num movimento de rebobinar (RWD) e avançar (FFWD) permanente. Tais interferências realizadas na pós-produção deixam suas expressões e formas indistintas. A ausência narrativa e as imagens de Rist também se assemelham às de Man Ray em seu curta Estrela do Mar (1928), pois são difusas e têm algo de pictóricas, impressionistas. E assim, é como se ela segurasse um controle remoto em suas mãos, ela se apropria do controle sobre a performance de seu corpo, filmado em primeiro plano. A quebra da quarta parede é um recurso utilizado por Rist para criar certa cumplicidade com o espectador, além de conferir uma certa materialidade à fita: o que nós vemos, o que nos olha.4 Ela sabe que estoy aqui, o que aumenta meu pavor diante dela.

A música original é inserida ao final, rumo ao terceiro ato. Os primeiros versos da introdução suave promovem uma breve descrição distanciada de um ser feminino: “Ela conhece bem o toque da mão de veludo, como um lagarto na vidraça de uma janela”, emoldurada pelas guitarras distorcidas que logo surgem. A voz de Lennon proporciona um conforto, um alívio, pois soa familiar e possibilita um ritornelo diegético. A realidade normativa invade a cena do vídeo e Rist veste sua camiseta. Quando seu rosto torna-se mais visível e ao vestir outra roupa, a obra faz rizoma com o real. Ela cobre o corpo nu e sai do ambiente branco e vazio, mostrando que outros movimentos são possíveis: está pronta para criar novas linhas de fuga. Árvores balançando ao vento são mostradas através da janela, recorte de cena da natureza que afirma possibilidades da vida além das imagens perturbadoras.

Tenho me defrontado com este curta desde aquela época. As poucas pesquisas nacionais que encontrei apresentam alguns fragmentos de interpretação, mas quase nada sobre o dispositivo e as técnicas de vídeo utilizadas por Rist. Entre elas, Gomes (2009), em seu estudo O retrato e a relação com os dispositivos, destaca no curta de Rist “a distância de anos entre o momento em que a música foi lançada e o momento em que foi reinterpretada; a separação entre a performance ‘desengonçada’ da artista e a suavidade da interpretação da versão original; a paródia performática das gestualidades típicas das dançarinas dos anos 60”. Já Fortuna (2012) lembra que a artista “usa efeitos visuais, como o desfoque, para desgastar a imagem e tornar o reconhecimento impossível”.5

O vídeo me provoca uma perturbação e fascinação diante das imagens, semelhante ao que senti quando ainda criança me deparei com Convenção das Bruxas (1990), com Anjelica Huston: meu medo infantil se tornou uma obsessão que me levou a assistir à fita diversas vezes. Sinto algo próximo ao assistir produções como o curta dentro do terror mainstream O Chamado (2002), de Gore Verbinski, como se o telefone pudesse tocar a qualquer momento. As primeiras jovens que aparecem na tela resumem a proposta crítica do longa, a ameaça de morte, leitmotiv de quase toda produção horrorífica, em uma conversa diante do aparelho televisivo. “Detesto televisão, me dá dor de cabeça” – inicia a primeira delas, que continua:

Há tantas ondas magnéticas no ar por causa da TV e dos telefones que estamos a perder dez vezes mais células cerebrais do que deveríamos. As moléculas da nossa cabeça estão todas em desequilíbrio. Todas as companhias sabem disso, mas não fazem nada. É como uma conspiração. Você faz ideia de quantas ondas eletromagnéticas passam pela nossa cabeça por segundo?” – conclui, ao que responde a amiga: “Tenho uma história melhor: Já ouviu falar da fita de vídeo que te mata quando você a assiste? As pessoas a alugam, parece. É como assistir a um pesadelo de alguém. De repente, aparece uma mulher, que te sorri, que está te vendo através da tela. Quando acaba, seu telefone toca: alguém sabe que a viu, e te dizem: “Dentro de 7 dias, você vai morrer”.

She’s got a ticket to ride

Em uma das poucas entrevistas que encontrei sobre o vídeo, realizada em 2011 e transcrita abaixo, Rist nos convida a refletir sobre o conforto nas sociedades contemporâneas – isso claro, a partir do lugar de fala de uma mulher branca em um país como a Suécia, em um contexto muito diferente do atual. A artista alega que ainda considera I’m Not the Girl Who Misses Much (1986) o seu melhor trabalho, este que mais tarde a consagrou como a pioneira suíça da videoarte: “Acho que é o único trabalho bom que já fiz”. Ela inicia sua fala assim, e ri, muito.

Naquela época eu não pensava em me tornar uma artista, eu enviei o vídeo para o National Film Festival com o único motivo de conseguir um ingresso grátis para ver o Festival de Cinema. Metade do som estava na faixa de áudio 1 e o restante estava na faixa de áudio 2, mas eles só conectaram a faixa de áudio 1 no momento da exibição. Então quando estava na metade eu me levantei na sala de projeção e fiz tudo isso sozinha [ela se levanta e imita os gestos das mãos, querendo dizer que dublou a si mesma, para preencher o som que faltava]. Eles reagiram muito emocionados, disseram “você me tocou extremamente”. Foi nesse momento que fui notada pela cena do cinema experimental, mas eu ainda estava muito longe das Belas Artes ou algo do tipo, era um filme experimental. Isso aconteceu antes da MTV, […] não havia distribuição, exceto no Festival de Cinema. Para mim, a memória desse trabalho está ligada às centenas de reações que recebi. Me disseram que se viram de forma absoluta nele e isso é o que eu espero da obra de arte: a identificação completa dos espectadores. É como uma boa canção, você não consegue mais distinguir entre você e a canção ao ouvi-la. No contexto que temos na sociedade moderna, muitas vezes tenho a sensação de que somos como fantoches […]. Se pensamos que não fomos nós que seguramos as próprias cordas, então nos perguntamos: ‘Quem diabos foi que nos guiou?’ Então, se esse vídeo nos ajuda a pensar que estamos sendo forçados a nos mover dessa forma, que poderíamos fazer de forma diferente, se você considerar sua situação e quais serão seus próximos passos, então acho que este trabalho tem uma razão para existir […]. Há outras camadas no trabalho, claro, há a parte do exorcismo. Nós somos muito bons em nos colocarmos para baixo. Vivemos em sociedades muito confortáveis, mas temos a tendência de tornar nossos pequenos problemas ENORMES […]. Não estamos num momento crítico que teremos que abrir mão de todo esse conforto. Este vídeo nos ajuda a nos colocar pra cima. Não devemos pensar no que nos falta, mas no que temos. Este vídeo nos ajuda – e ajudou a mim mesma – a fazer um exorcismo positivo (tradução nossa).

Ainda nessa entrevista, quando Rist lembra que seu primeiro trabalho é anterior à MTV, é possível pensá-lo como uma espécie de vanguarda do videoclipe, linguagem influenciada pela videoarte de modo geral. Há quebras e fases diferentes no curta, como na música, que em vários momentos foge ao compasso 4/4, padrão musical ocidental. “O conhecimento e a arte podem iluminar as pessoas e fazê-las pensar democraticamente e torná-las menos vulneráveis ao uso indevido de poder. Quero contribuir com um centímetro para essa tendência”, disse a artista. Nesta outra declaração sobre o curta, feita em 2007 ao centro Pompidou, Rist é mais específica quanto à sua intencionalidade:

Neste vídeo as figuras flutuam no ar […]. Com uma espécie de soberania, se redescobre o estado primitivo da existência. Com esse trabalho, pretendo criar um flash de consciência na mente dos espectadores que deveria fazê-los sentir um tipo de suavidade em relação a eles mesmos, com o intuito de relativizar seus problemas pessoais. O vídeo flutua entre o microcosmo e o macrocosmo de forma tal que novas abordagens se abrem para temas tão complexos como a digestão de impressões, nossas origens no líquido amniótico, a hipótese do purgatório e o sistema econômico. Espera-se que os espectadores cheguem a um estado de incerteza em que de repente muitas [outras] coisas parecem possíveis.6

O vídeo completo tem pouco mais de 5 minutos, mas está sem áudio no YouTube – parece parte da maldição da fita mal assombrada – o que a torna muito menos perturbadora. Não temos Rist para levantar na sessão e dublar a si mesma. Tive o privilégio de assistir a obra completa e na tela grande da exposição. Apesar de considerá-lo um objeto de fascinação, meu primeiro contato com este vídeo visceral me deixou agoniada por muitos dias, tendo visões noturnas da protagonista. O vídeo que está disponível com áudio no YouTube tem 2:46, uma amostra fragmentada da minha experiência. A lembrança fiel é impossível e ilusória, resta trabalharmos com as sobras.

José Gil (1980) define a espontaneidade como “a manifestação da energia num corpo não codificado” e lembra que nos estudos corporais se comete uma “violência real sobre o corpo: quanto mais sobre ele se fala, menos ele existe por si próprio” 7Gil considera que “a gratuidade e o carácter de jogo absoluto da dança só são obtidos a preço de uma libertação dos constrangimentos corporais” e para Nóbrega (2010), “nem tudo na linguagem é consciente ou pensado, porém, precisa ser vivido para adquirir sentido”. 8Para colocar tais conceitos em prática, durante a disciplina Poéticas do Corpo, ministrada pela professora Olga Valeska em 2017 no mestrado em Linguagens do CEFET, no intuito de superar meu pânico relacionado ao curta, me propus a não apenas encarar o objeto de frente como estudá-lo e incorporá-lo.

No momento da recriação do curta, mantive meu celular fixo por um tripé que segurava o aparelho a determinada distância e gravei alguns vídeos individuais de teste para posteriormente selecionar os melhores trechos na montagem. Adaptei filtros físicos, não digitais, como uma tampa vermelha transparente e um plástico que envolvia a lente deixando a tela azul clara. A câmera de qualidade baixa que eu tinha disponível me renderia imagens intencionalmente nebulosas. Nesse sentido, em defesa de produções que não estejam necessariamente em alta resolução, Hito Steyerl STEYERL,9 critica a hierarquia contemporânea de imagens: “O foco é identificado como uma posição de classe, uma posição de facilidade e privilégio, enquanto estar fora de foco diminui o valor de uma pessoa como imagem” (tradução nossa).

Como trilha sonora, escolhi a faixa Bull In The Heather, do Sonic Youth, que teve uma importância na minha juventude bem maior do que os Beatles, além de ser cantada por uma mulher, Kim Gordon. Em meados de 2004 eu tinha um CD pirata e arranhado da banda, que começava a pular em determinado momento, e retomar a faixa corrompida me traz nostalgia desses tempos. Além disso, as distorções de guitarra combinam com a textura destruída do vídeo de Rist, que eu procurei emular no meu. Cantei a tradução para o português da primeira parte “ten, twenty, thirty, forty” e a partir do refrão continuei em inglês. A edição no After Effects simulou efeitos como o glitch e demais interferências na fita de vídeo cassete. Rodrigo Bomfim Oliveira (2011), em Hibridismo das linguagens audiovisuais, considera o vídeo como “importante artefato cultural na construção de uma estética imbuída de características impuras, não normativas”:

Com os dispositivos das novas tecnologias, o cinema parece bem mais próximo do público, que imprime suas avaliações por meio de comunidades virtuais, parodia as obras no YouTube e cria vídeos de tipografia cinética com diálogos dos filmes editados em softwares básicos. Assim, embora ainda haja diversos problemas quanto à produção e distribuição de longas-metragens no cenário brasileiro, o cinema tornou-se factível. Afinal de contas, habitam em blogs e sites de compartilhamento audiovisual curtas-metragens de iniciantes, feitos com equipamentos de baixo custo e editados em casa. Além do mais, muitos desses filmes ganham destaque em festivais alternativos em torno do mundo.10

Meu vídeo tem alívios cômicos que me fazem gargalhar – principalmente das minhas vozes fininhas distorcidas (pelo programa Audacity). O riso aqui é afirmativo e foi catártico no sentido de me lembrar de que Rist também era uma humana de carne e osso em processo de criação e não um espírito assustador de uma garota presa numa fita de vídeo, como Samara n’O Chamado.

Depois desse processo, me desespero menos ao ler o nome do curta de Rist, que descobri mexer comigo principalmente devido ao horror do corpo feminino fragmentado, jovem e efêmero, não presente em toda sua previsibilidade no espaço tempo, e não presente em corpo físico para sempre. A partir disso, notei como o link com o verso por mim cantado (“10 20 30 40”) foi eficiente, pois mostra a passagem do tempo inscrita no corpo da mulher que envelhece. Dessa forma, reuni dança, canto e performance no meu caótico e catártico vídeo intitulado 101 2 304 0.

Sinto um misto de vergonha e orgulho ao reassistir meu experimento, quase 4 anos depois. Confesso que esperava algum comentário de choque de alguém que esbarrasse acidentalmente nele em algum vídeo relacionado no YouTube (algo como “estou na deep web?”), mas não obtive mais que 69 visualizações até o momento em que escrevo. Nessa espécie de fracasso bem sucedido, reconheço minha coragem e ousadia no empenho de uma criação de algo diferente, que reverencia11 a obra de Rist, sem propor uma repetição desta. Não foi intencional, mas ao final do vídeo, filmada em preto e branco, me pareço mais com Thom Yorke, do Radiohead, dançando Lotus Flower, uma das partes mais dissociadas do original.

I need a fix ‘cause I’m going down

Por fim, considero o primeiro trabalho de Rist como um curta de terror experimental. Para Carroll (1999), o horror “é uma força de atração, pois convida à interrogação (…) uma parte suficiente é deixada na ambiguidade para que não possamos, em sã consciência, aceitá-la com plena convicção (…) Queremos ver o incomum, ainda que ele seja, ao mesmo tempo, repelente”.12Desse modo, na construção do horror, muito é deixado irresoluto, sem resposta, e assim, I’m not the girl who misses much conserva a eficácia estética e continua a carregar toda a violência e a virulência de quando foi concebido.

A presença criada por Rist é monstruosa, pois em sua indeterminação se afasta do humano, ainda que ela afirme a condição de mulher. As imagens não têm sentido, são etéreas. A personagem vira pixel, aparição transcendental, um fantasma digital eternizado na película. Continuo sem respostas, continuo me perguntando: por que ela continua a me aterrorizar tanto? Meu medo é o medo da vulnerabilidade a que me expõe o riso alheio?

É possível discutir o horror, mas não é preciso compreender a simbologia dos signos evocados pela obra para uma experiência completa de apreciação. Aqui não são muitos, pois o curta prioriza a opacidade: “Não há nada a explicar, nada a interpretar”.13 Nesses tempos distópicos em que meu cérebro parece funcionar flutuando em um jarro e meu corpo está quase atrofiado pelo sedentarismo compulsório do confinamento pandêmico, eu quis retomar essa história corpórea também pelo medo da morte, eu quis tirar potências de escrituras e danças das gavetas virtuais e enviá-las para as nuvens.

CONTRA O CAPITALISMO, MISO PEDE MAIS UMA DOSE DE UÍSQUE

A estreia da diretora Jeon Go-woon em um longa-metragem ganhou uma tradução em inglês que imediatamente invoca a relação entre a protagonista do filme e os espaços minúsculos aos quais ela pode habitar. Microhabitat é a versão estrangeira para So-gong-nyeo, algo que poderia ser lido como “uma jovem princesa”. Mas o título original do filme, não aprovado pela distribuidora, era MisoSeosikji, que poderia ser traduzido literalmente como “o espaço onde Miso vive”, sendo Miso a personagem que acompanhamos em uma peregrinação de moradias ao longo dessa história.

É curioso observar o modo como esses títulos se alteram carregando juntos a tensão entre a ideia do que é habitar um espaço e o que é viver esse espaço, dois verbos que, não coincidentemente, são sempre colocados como sinônimos. Quão alto pode ser o “teto todo seu” das mulheres quando aquilo que está entre o “habitar”, o “viver” e mesmo o “morar” diz respeito não apenas a um espaço material que é negado, mas sobretudo ao direito a um espaço também abstrato de existência e sobrevivência em realidades materialmente precárias?

E se “habitat” são as circunstâncias físicas e geográficas que oferecem condições favoráveis à vida, quais as circunstâncias emocionais que nos permitem viver em sistemas capitalistas de concentração de renda? Duas sequências em Microhabitat parecem explodir essas questões para todos os lados pelo modo como são encenadas e montadas.

O Teclado:

Na primeira, Miso, interpretada com sofisticação pela atriz Esom, recebe a notícia de seu namorado de que ele vai trabalhar na Arábia Saudita e o tempo mínimo previsto para ficar lá é de dois anos. Miso está profundamente triste. Cigarros, uísque e seu namorado são suas únicas fontes de prazer em uma vida cada vez mais tomada por um trabalho como faxineira que mal consegue pagar seu acesso a esses “luxos”.

Mas então ele fala: “Vamos usar nosso poder de imaginação.” Ela pergunta: “Para imaginar o quê?” E ele responde, com toda sinceridade e ingenuidade do mundo: “Que eu estou perto de você.” O filme poderia conter e estender esse momento no rosto do rapaz ou na expressão de resposta de Miso. Teríamos aí uma curva pelo romântico ou pela possibilidade da imaginação romântica. Mas em lugar disso, a câmera, que até este momento filmava essa conversa ora em um plano médio com os dois corpos em quadro, ora em planos e contraplanos fechados, decide então se afastar completamente e filma o casal de uma segura distância panorâmica.

O filme responde ao utópico “estar perto de você” no silêncio frio de um olhar distante, estabelecendo uma relação cética com as promessas de finais felizes desenhados por peças publicitárias. “Estar perto” para Miso precisa de concretude, de materialidade imediata, de toque. Não de um horizonte longínquo em ganhar dinheiro na Arábia Saudita. Mas, mais do que isso, como seria possível “estar perto” dela quando ela mesma não pode reivindicar um espaço que seja seu na cidade de Seul?

A Bateria:

Mais adiante, já sozinha na cidade, Miso entra no mesmo bar de sempre e pede a mesma dose de uísque de sempre. A atendente, já ciente das dificuldades financeiras da cliente, avisa que o valor do uísque aumentou porque o aluguel daquele imóvel subiu. A essa altura do filme, já estamos familiarizadas com a política de inflação imobiliária da cidade de Seul porque Miso simplesmente não consegue alugar nenhum cubículo em qualquer periferia. Diante da funcionária do bar, ela fica então em silêncio por um momento e depois de alguma reflexão interna, suspira, sorri e fala: “Tudo bem. Traga uma dose.” O enquadramento permanece fixo nela e, no canto esquerdo da imagem que captura uma janela para fora do ambiente, vemos em algum momento a neve cair. A câmera se desloca e passamos e ver Miso de fora pra dentro, a neve agora em primeiro plano e uma janela entre nós. A taça com o uísque chega.

Em um sistema que insiste em estabelecer como cada pessoa deve morrer em vida (viver/morrer para pagar o aluguel, viver/morrer para comprar comida, viver/morrer para ter energia elétrica), essa mulher decide olhar nos olhos do Capital e pedir mais uma dose de uísque, nem que para isso ela abdique completamente da possibilidade de ter um teto, a despeito de sol, chuva e… neve.

A Guitarra:

Nesse sentido, Microhabitat talvez seja um dos filmes mais sofisticamente anticapitalista do que outro título conterrâneo que ficou famoso por assumir um lugar mais evidentemente crítico a esse sistema enquanto se servia de um esquema alegórico de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’: Parasita, de Bong Joon-ho. No trabalho de Jeon Go-woon, os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana e algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo.

Miso enfrenta o capitalismo abdicando progressivamente de tudo que a sociedade costuma ler como “escolhas”, mas que na verdade se trata de direitos básicos que esse mesmo capitalismo não fornece. Leia-se: entre pagar o aluguel e pagar por seus cigarros e uísque, nossa heroína bravamente decide ficar com os últimos itens, e isso não é uma “escolha” irresponsável, é uma tática de sobrevivência dentro dos códigos satíricos do filme (e, portanto, várias vezes propositalmente exagerados) e um enfrentamento à ideia de que itens como “cigarros” e “uísque” só devem ser usufruídos por classe sociais mais próximas do topo da pirâmide.

O Vocal:

E como esses códigos são postos em movimento? Sim, porque estamos cá falando não exatamente de um road movie, mas de uma narrativa que se desenrola à medida em que a personagem vai se mudando de casa em casa, dormindo sob o teto de amigas e amigos que, anos atrás, faziam parte da mesma banda de rock. Em lugar de paisagens diferentes, o que acompanhamos nessas viagens entre bairros são casas diferentes e dentro de cada uma delas, um universo de símbolos que localiza essas amigas e amigos em distintos territórios na escala de acesso aos bens capitais, mas de semelhantes adaptações que terminaram sendo feitas por todas e todos em nome de um ajustamento social: casamento, propriedade privada, emprego. E aqui uma ressalva:

Na comédia de costumes que vai sendo costurada desses encontros entre Miso e seus ex-companheiros de banda, o filme escorrega em algumas fórmulas fáceis de achatar essas figuras secundárias como pessoas que, em maior ou menor medida, são infelizes nos pactos que fizeram para que suas vidas fossem “normalizadas”. A infelicidade delas em si não é o problema, mesmo porque a estrutura do filme demanda que essas personagens sejam testemunhas de um sistema falido. Mas quando todas elas se tornam somente acessórios para reafirmar as “escolhas” de Miso em permanecer vivendo o espírito da “banda” enquanto as demais parecem ter abandonado os instrumentos no palco, o filme termina reduzindo a própria Miso a uma resposta, quando em vários outros momentos ela é plena afirmação, puro verbo intransitivo.

O Baixo:

Nesse aspecto a complexidade que o filme consegue estabelecer entre a protagonista e seu namorado é bem mais interessante. Rende conversas sobre as possibilidades de relacionamentos afetivos quando a busca dele por um status quo não nega seu apaixonamento por ela e o apaixonamento dela por ele reconheça a procura do namorado por alguma estabilidade financeira que a ela não interessa como horizonte prioritário. O momento de despedida em que ela e ele se amam nessas diferenças, filmado em um azul ainda mais frio que todo o frio do resto do filme, abre essas duas pessoas em suas zonas de vulnerabilidade sem transformá-las em essências opostas.

É também a partir dessa cena que temos o último ponto de virada do filme. Agora sem namorado, Miso decide não abrir mão dos cigarros e do uísque e, além de desistir de pagar o aluguel, desiste de comprar o remédio que mantinha seu cabelo preto, deixando com que os fios grisalhos se espalhem por sua cabeça. Aqui vale um adendo contextual que ajuda a perceber por que o filme decide trabalhar com esse código: em uma das entrevistas, a diretora explicou que na Coreia do Sul, onde quase 100% da população tem cabelo preto, as mulheres e homens mais velhos que começam a apresentar fios brancos quase sempre decidem pintar seus cabelos como uma forma de manifestar pertencimento à população economicamente ativa. Ser jovem e não ter cabelo preto é necessariamente um desvio de normas nesse habitat visual de Seul.

A Dissonância:

Há então uma morte no filme, os amigos da banda se reúnem para um velório e todos vestem: preto. Mas Miso, ao contrário do que o sistema prevê para alguém que se recusa a cumprir com suas regras, vive e habita em si mesma. Ela, que passa o filme inteiro limpando a casa de outras pessoas e, portanto, é imediatamente lida como uma força de organização do caos externo, só pode se organizar dentro de si mesma reconhecendo a vida como um direito, não como um dever. Jeon Go-woon não revela mais o rosto da personagem no desfecho da história, é exatamente pelo código do cabelo grisalho que a reconhecemos, um vulto cruzando o quadro como uma ideia sem corpo, em desajuste com tudo, menos consigo mesma.

O CINEMA, A MAGIA E AS MULHERES DE NELLY KAPLAN

“Posso imaginar um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”

Nelly Kaplan

“‘a natureza as fez feiticeiras’. — É o gênio próprio à mulher e seu temperamento. Ela nasceu fada. Pela volta regular da exaltação, ela é Sibila. Pelo amor, ela é Mágica. Por sua fineza, sua malícia (muitas vezes fantástica e benfazeja) ela é Feiticeira, e faz sorte, ou, pelo menos, adormece, engana os males.“

A Feiticeira, Jules Michelet

Em A debutante (The Debutante), pequeno conto de Leonora Carrington, uma jovem desgastada pela ideia de participar do próprio baile propõe a uma hiena do zoológico que ocupe o seu lugar. A hiena topa a empreitada afirmando: “não sei dançar, mas pelo menos posso ficar de conversa fiada”. Na noite da festa, usando vestido e máscara feita com o rosto destrinchado de uma das criadas, a hiena não se segura e faz um comentário escandaloso e autodepreciativo sobre seu cheiro, para logo em seguida devorar o disfarce de carne humana e fugir pela janela, deixando horrorizada a mãe da homenageada.

Trago aqui essa história por dois motivos: primeiro porque acredito que Leonora Carrington (1917-2011), artista e escritora surrealista inglesa radicada no México, se aproxima do objeto central deste texto — a diretora e também escritora Nelly Kaplan (1931-2020) — não só pela relação estreita com o surrealismo, mas pela forma com que conseguiam promover um tipo próprio de imaginário mágico, partindo muitas vezes do absurdo e do humor. E a segunda razão é que me parece ser um exemplo perfeito para o que Picasso, ao se deparar com a obra de Kaplan, teria afirmado: “Isso é insolência elevada ao estatuto de belas artes”. A Debutante carrega uma dupla insolência: da garota misantropa que empreende um plano mirabolante para fugir de um compromisso social que julga vazio, tedioso, cheio de pessoas com quem definitivamente não quer conviver, e da hiena, que no fim das contas não consegue sustentar a fantasia humana bem-comportada e se rende aos seus instintos selvagens primordiais. Carrington e Kaplan, ambas mulheres são exemplos de insolência feminina transmutada em arte, mas quero agora me deter na segunda.

“Haverá poetas! Quando a infinita servidão da mulher for quebrada, quando ela viver por si e sozinha, o homem — até agora abominável —, tendo-a libertado, ela será poeta, ela também! A mulher descobrirá o desconhecido! Seus mundos de ideias divergirão dos nossos? Ela encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas; nós as teremos, nós as entenderemos.”

A citação acima corresponde a um trecho da carta de Rimbaud para Paul Demeny datada de 15 de maio de 1871, na qual o poeta apresenta a Demeny sua “prosa sobre o futuro da poesia” e deixa transparecer uma ânsia profunda pela ascensão feminina na área. Mais tarde, a passagem com ares de vaticínio será repetida por uma jovem diretora na revista Positif (1964, no. 61-63) através do texto/manifesto Na Mesa das Mulheres Guerreiras, que entre outras coisas conclama por um maior envolvimento das mulheres no cinema e na produção de imagens eróticas. A autora do ensaio é Nelly Kaplan, que em vida, indubitavelmente, conseguiu encontrar e concretizar coisas estranhas, insondáveis, repugnantes e deliciosas.

Nascida em Buenos Aires numa família de origem judaica russa, Kaplan cursou Ciências Econômicas na universidade da capital, mas foi no cinema que encontrou uma via atraente. Aos 22 anos partiu para a França com uma carta de recomendação da Cinemateca Argentina endereçada a Henri Langlois, pouco dinheiro no bolso e quase nenhum conhecimento de francês — aprenderia mais tarde, pelo rádio, em seu quarto de hotel: “aprendi a falar escutando”. Como jornalista correspondente, frequentava os mesmos ambientes que a cinefilia local e fez seus primeiros contatos com figuras como Mary Meerson, Marie Epstein, Lotte Eisner, André Breton e Abel Gance, de quem receberia um convite para trabalhar como assistente quinze dias depois de serem apresentados por Langlois.

Da relação com Breton vem a confirmação do lugar de destaque que o surrealismo ocuparia naturalmente na vida de Kaplan. Além de ter seus manifestos e ensaios circulando em periódicos de cunho surrealista, posteriormente, sob o heterônimo de “Belen” irá publicar uma série de romances eróticos, insólitos e fantásticos, incluindo um “cine-romance”, Le collier de Ptyx (1971), cujo formato experimental conta com descrições de cena e posicionamentos de câmera. Com Gance as coisas tomam outros rumos, mais intensos talvez. Nelly passa quase dez anos numa relação profissional e romântica ao lado do diretor francês (que nunca chegou de fato a deixar a esposa), trabalha como assistente de direção e em alguns momentos atua em pequenos papéis — uma cortesã em La Tour de Nesle (1955) e Juliette Récamier em Austerlitz (1959), filme no qual também contribui com o roteiro e assistência de produção. O relacionamento entre os dois só começará a esmorecer em meados de 1962, quando Kaplan conhece o futuro colaborador, produtor de alguns de seus filmes e parceiro por toda a vida, Claude Makovski.

Foi Makovski quem produziu o primeiro longa-metragem de Nelly Kaplan, La Fiancée du Pirate (1969) (A Very Curious Girl na versão americana do título e Dirty Mary na inglesa), uma comédia sobre vingança e o moralismo fajuto que em certas ocasiões assombra pequenos povoados, como o vilarejo fictício de Tellier. Em La Fiancée du Pirate, Marie, interpretada por Bernadette Lafont, é uma jovem serviçal constantemente explorada pela patroa latifundiária. Após perder a mãe num atropelamento e ver os homens de poder da cidade recusarem o mínimo de subsídios para o enterro, dá início a um plano astuto que envolve seduzi-los um a um, extorqui-los e por fim revelar publicamente seus desvios morais. Marie se torna prostituta, estipula seu preço e seleciona seus clientes, mas não existe elogio ao gesto, nem a celebração da descoberta de uma sensualidade reprimida que agora poderá ser usada para outros fins. O corpo, explorado desde que chegou à cidade com a mãe — ambas sem documentos, ambas ciganas e bastardas, forçadas a trabalhar por um prato de comida — é um meio para um fim, uma teia que lança para capturar quem um dia a teve por menos que nada.

Quando entrevistada, Kaplan conta que a motivação inicial para o projeto veio de uma ideia aparentemente banal: “um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”. A imagem de uma bela jovem que maliciosamente grava as conversas que teve na cama com o prefeito, o dono da mercearia, o boticário e outros homens de destaque na comunidade, para depois, durante a missa de domingo, tocá-las através dos alto-falantes do gravador, é a imagem incendiária ideal. Mas se existe fogo, no final ele queimará lentamente a pequena cabana de madeira, isolada numa clareira, na qual Marie e sua mãe sempre fizeram morada. Os aldeões aparecem para consumar o linchamento, mas só encontram a casa tomada por chamas e um tipo de totem feito com os pertences da jovem adquiridos num longo processo de acumulação material. Roupas, lingerie, bolsas, tecidos, telefone, mangueiras para água corrente — empilhados e descartados, compõem um desmanche simbólico dos vínculos que ela ainda possuía com a cidade. Marie então parte caminhando sem sapatos em direção à liberdade que é sinalizada pelo pôster da exibição do filme A noiva do pirata.

Não se trata de um filme de fácil categorização e talvez seja um grande erro tentar enquadrar a obra da diretora em algum estatuto permanente como “surrealista” ou “feminista”. Num olhar mais detido, é possível ter um ou outro vislumbre de um tipo de comédia feita à sombra da hipocrisia burguesa, bem como as comédias de Buñuel, ou de uma “fantasia feminista”, na qual a transposição para a realidade feminina se faz quase impossível, como vai afirmar a acadêmica Linda Greene. O fato é que, escapando de definições, Nelly Kaplan conseguiu, em seu longa de estreia, tratar de temas tão densos como a exploração braçal e sexual, de uma maneira flutuante, leve na medida em que a crueldade é diluída na sátira e na vingança feminina. Marie é a bruxa que vive na floresta, conversa carinhosamente com seu bode preto, coleciona relógios dos homens com quem deita e os espeta na parede ao lado de um morcego empalhado. Tudo parece fazer parte de uma brincadeira ou um grande sortilégio: quando ateia fogo na cidade, ela não esquece de se divertir.

Já em Néa (Young Emmanuelle, 1976), terceiro filme de Kaplan e adaptação de um conto de Emmanuelle Arsan (a fonte dos inesgotáveis soft-porns “Emmanuelle”), somos apresentados à outra face da feiticeira. Se em La Fiancée… o que move suas pulsões é a fúria e a necessidade de instituir o caos, em Néa é o amor na sua forma mais aniquiladora que impera sobre o arbítrio da protagonista. Sybille Ashby (Ann Zacharias) é uma garota rica de 16 anos que, frustrada com a vida em família, passa os dias consumindo todo o tipo de literatura erótica numa espécie de abrigo secreto abarrotado de livros roubados e acompanhada de seu único amigo, o gato “Cumes”. Um dia, Sybille é pega em flagrante e levada a Axel Thorpe (Sami Frey), o belo dono da livraria que costuma desfalcar com seus furtos. Numa conversa reveladora, a jovem se gaba de ter talento no campo da escrita erótica e Axel, que também é editor, decide dar à adolescente a chance de ver seu trabalho publicado. A partir daí ela se torna obcecada pelo homem de 40 anos e insiste que precisa ter experiências sexuais com seu interesse romântico para poder escrever com propriedade. Em casa, as coisas são tão caóticas quanto seu universo interior: o pai rígido mantém o lar sob um regime sufocante, a mãe é apaixonada por sua cunhada e a irmã de Sybille caminha para se tornar parte indissociável dos jogos de poder do domínio paterno, ora nos negócios, ora no campo da sedução.

Comparado à obra de Catherine Breillat e ao tratamento que a realizadora dá a certos tabus, Néa também não deve ser condensado sem que haja um cuidado mínimo com os temas que alcança de maneira inconsequentemente juvenil. Após sofrer por um amor irreparável e contribuir para que a mãe possa viver ela também uma história de amor em liberdade, Sybille descobre que Axel assumiu a autoria de seu livro e a traiu com sua irmã. Ela então forja um estupro para castigá-lo, mas acaba se entregando ao desejo e foge com o editor e o dinheiro arrecadado com seu trabalho – um best-seller a essa altura.

Nancy Joyce Peters, poeta, ensaísta e teórica do surrealismo, vai afirmar que as respostas paradoxais à obra — “controverso”, “reacionário”, “progressivo”, “uma sátira feminista” ou ainda “antifeminista” — provêm do fato de que Néa lida com uma “problemática explosiva”: “como o poder feminino — sexual e intelectual — é percebido, imaginado, experimentado, ou pode ser potencialmente realizado. Além disso, Kaplan toma a posição escandalosa de insistir no amor”. De certa forma, a inconsequência é a lei que governa toda a moral do filme e os sentidos de uma adolescente que arde em paixão. É a sexualidade em expansão convertida em forças modificadoras, como o orgasmo através da masturbação observado pelo gato Cumes que libera a descarga criativa na escrita. Afastando-se de qualquer julgamento, Kaplan talvez esteja deixando para as espectadoras e espectadores essa tarefa árdua (ou não).

No último filme de Nelly Kaplan, Plaisir d’amour (The Pleasure of Love, 1991), temas recorrentes na trajetória cinematográfica da diretora, como as situações cômicas que brotam de mal-entendidos ou segundas intenções, a relação entre natureza e sensualidade e o revanchismo feminino permeado por uma sorte de simbolismos, vão culminar numa fábula tropical sobre um sedutor charlatão que é enganado por seus próprios impulsos. Guillaume de Burlador (Pierre Arditi), prestes a se lançar à morte em um vulcão chamado “Caldeirão do inferno”, toma a identidade de um corpo em estado avançado de decomposição ali encontrado e parte para uma ilha paradisíaca com a função de tutelar uma jovem desconhecida de 13 anos de idade — Flo — que vive com sua avó, tia e mãe: Do, Jo e Clo. Enquanto Flo não retorna de suas aventuras pela Europa, Guillaume, apresentando-se como Willy, seduz uma a uma as mulheres da família, acreditando que as relações estão em segredo e que é ele quem tira o maior proveito da situação. Gradativamente, “Willy” começa a perceber que a ilha e toda a dinâmica que as três mulheres estabelecem com o ambiente e os poucos criados do palacete em que vivem são recobertas por uma camada impenetrável de estranheza.

A constatação final é a subversão da malícia mantida até então pelo hóspede: Flo nunca aparece porque é uma fantasmagoria conjurada para atrair homens à ilha. Do, Jo e Clo se satisfazem com a companhia e as carícias dos tutores convidados, para logo em seguida substituí-los num ciclo contínuo. Guillaume enlouquece, entra num delírio convulsivo enfeitiçado pela imagem de pureza e aventura que a garota de 13 anos criada pelo trio evocava. A última gargalhada é doce e amarga, pois de que vale o esforço por parte dessas mulheres fascinantes se o objeto de desejo é tão volúvel a ponto de se deixar levar por um encantamento tão simples quanto a imagem de um quarto de menina e um manequim com vestido e chapéu?

“A inspiração, em todas as formas de arte, tem um toque de magia porque a criação é uma coisa absolutamente inexplicável. Ninguém sabe nada a propósito dela. Não creio que a inspiração venha de fora para dentro, de forças sobrenaturais. Suponho que ela emerge do mais profundo ‘eu’ de uma pessoa, do mais profundo inconsciente individual, coletivo e cósmico. Mas também é verdade que tudo o que tem vida e é chamado por nós de ‘natural’ é na verdade tão inexplicável como se fosse sobrenatural.”

Na sua relutância em tentar definir o que seria a magia, Clarice Lispector, como convidada no “Primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá” (1975), vai afirmar de maneira contida que inspiração e criação artística são manifestações de um mistério profundo, não provocadas por fatores externos, destaca, mas algo inerente ao “inconsciente individual, coletivo e cósmico”. A criação é tão natural quanto sobrenatural. Acredito que sua fala se alinha perfeitamente à citação de Kenneth Anger (talvez o bruxo produtor de imagens mais velho vivo hoje) que magicamente se revelou para mim na ocasião de seu aniversário no dia 3 de fevereiro, enquanto pensava sobre esse texto e no que pretendia ao afirmar que Nelly Kaplan, com sua obra, praticava uma forma de magia: “making a movie is casting a spell” (“Fazer um filme é lançar um feitiço”). Magia e cinema envolvem técnica, ritualização. Cinema é manipulação do tempo e da luz a fim de contar histórias, inventar mundos e criar imagens seguindo sempre vontades individuais ou somadas. Raúl Ruiz, quando fala a favor de uma noção de cinema experimental e “xamânico”, vai descrever as origens do registro da imagem em movimento como excepcionalmente ligadas à magia e alquimia:

“a mão de um homem das cavernas pressionada contra uma superfície levemente colorida, depois polvilhada com um sopro de pó vermelho brilhante, a primeira reprodução mecânica de uma imagem; simuladores (demônios do ar semi-transparentes, descritos por Hermes Trismegistus); sombras, pré e pós-platônicas; o Golem; o teatro de espelho de Athanasius Kircher; a névoa das montanhas que reproduz imagens maiores que a vida dos transeuntes (evocada por James Hogg nas “Confissões íntimas de um pecador justificado”); o céu acima do porto de Punto Arenas no Chile, que reflete imagens invertidas da cidade há meio século; o Fantascópio de Robertson; as borboletas mágicas em Coney Island. Todos prefiguram os filmes.”

Ao seu lado vejo Nelly Kaplan, aos 34 anos, traçando paralelos entre imagens e talismãs em seu texto O suficiente ou ainda mais (Études Cinématographiques no. 40–42, 1965): “A composição das imagens é um espírito num corpo”; ou ainda, fazendo um prenúncio-invocação no manifesto já citado Na Mesa das Mulheres Guerreiras: “Neste planeta há algumas poucas videntes, mulheres, que armadas com uma lente causariam uma grande agitação no mundo do teatro obscurecido”. Acredito que, além de vidente, Kaplan era uma bruxa autodeclarada com a habilidade de materializar, a partir de gêneros e abordagens supostamente populares como a comédia e o erotismo, um mundo inteiro repleto de mulheres poderosas em quartinhos abarrotados, objetos encantados, gatos, bodes, bolas de cristal, cartas de tarot e homens abobalhados. O amor e o desejo femininos como encantamentos supremos e o escárnio como artifício.

Nelly foi odiada desde o primeiro momento em que colocou os pés no set do diretor com quem manteve um affair amoroso e criativo por anos, esquecida (“criminosamente mal vista”, dizia o aviso no trailer da retrospectiva) e até tida como morta antes de vir a falecer de fato no ano passado. Nos obituários, a expressão reciclada inúmeras vezes — “anarcofeminista” — denuncia a falta de detimento em sua obra e vida. Aos 87 anos, diria: “Eu não gosto de movimentos! Eu sou uma pantera solitária. Não gosto que as pessoas me digam para assinar coisas. Gosto de viver em um galho na selva. O feminismo não me interessa. Não sou uma misógina, mas no feminismo, há um ódio aos homens e não posso aceitar isso. Existem os idiotas, mas os bons homens também. Se as pessoas são boas, eu gosto delas; se não, não. Eu sou uma bruxa. Eu sei disso”. Independente se a declaração nos atravessa ou não, é preciso aqui respeitar a história de mulheres que preferem ser vistas e lembradas trilhando um caminho solitário, longe do que considerariam uma perda da identidade. Kaplan era uma individualista, “pantera solitária”, nunca negou.

Quando a fotógrafa, escritora e artista andrógina Claude Cahun publica nas páginas do jornal Mercure de France suas histórias desvirtuadas de Eva, Dalila, Helena de Tróia e outras figuras femininas clássicas, o crítico Paul Léautaud, revoltado com versões mal-comportadas de mulheres que nos acompanham desde a mais tenra idade, vai descrever as narrativas subversivas de Cahun como “coisas abracadabrantes e transcendentais”. Gosto desse insulto que tanto parece enaltecimento e acho que não existe neste momento maneira melhor com que eu possa descrever o cinema de Nelly Kaplan em toda a sua mítica individualista, feminista, erótica, surrealista e a vastidão de implicações que já foram feitas a seu respeito: um cinema abracadabrante e transcendental. Que o interesse por ele possa se renovar para além dessas palavras.

Referências

CAHUN, Claude. Heroínas. A Bolha Editora, Rio de Janeiro, 2016.

CARRINGTON, Leonora. The Complete Stories of Leonora Carrington. DOROTHY PROJECT, 2017.

DUPONT, Joan. “Searching for Nelly Kaplan”. 08 de jun. de 2018. Disponível em: https://filmquarterly.org/2018/06/08/searching-for-nelly-kaplan/

FELINTO, Marilene. Lispector foi a congresso de bruxaria. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 6-7, 2 ago. 1992.

GREENE, Linda. “A Very Curious Girl: Politics of a feminist fantasy”. Jump Cut, no. 6, 1975, pp. 13-14. Disponível em:

https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC06folder/VeryCurGirl.html

ROSEMONT, Penelope (Ed.). Surrealist women. A&C Black, 2000.

RUIZ, Raul (2005). Poetics of cinema (Vol. 2). Dis Voir Editions, 2005.

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS: ENTRAR NA FLORESTA, COMER O FRUTO

“Sei agora, a duras penas,

por que os santos levitam.

Sem o corpo a alma de um homem não goza.

Por isto Cristo sofreu no corpo sua paixão,

adoro Cristo na Cruz.”Adélia Prado

“O estado policial me quer morta/o para se certificar que seus filhos não acabem como eu, então eu acho que toda vez que eu transo e estou feliz e faço o que eu quero, eu gostaria de chamar isso de uma ação antiestado.” (tradução nossa)

“The police state wants me dead to make sure their children don’t end up like me, so I guess every time I fuck and I’m happy and I do what I want I would like to call that an antistate action.”

T Fleischmann

Mais uma vez, volto ao desejo.

Ao longo dos últimos anos, ele tem me aparecido com diferentes nomes: o corpo, a monstruosidade, a narrativa, o banal, a fome, o prazer, o deleite. Só recentemente, entretanto, fui capaz de perceber que era sempre o desejo que me atraía e movia em todos esses temas. O desejo como forma, meio e destino.

Como mulher criada dentro de uma cultura cristã, o desejo me foi apresentado como algo sujo, o qual deveria negar ou, no máximo, despertar no outro — e, de preferência, de maneira discreta —, mas jamais em mim mesma. A abnegação era o melhor caminho para alcançar o que quer que fosse: o corpo perfeito, o homem certo, o sucesso. E, claro, o desejo pelo corpo perfeito, o homem certo e o sucesso também não deveriam ser manifestados, deveriam ser escondidos por trás de uma máscara, a versão idealizada do que deveria ser uma mulher.

Essa mulher idealizada não rejeita a comida que lhe é oferecida, mas também não pede para repetir. Ela jamais pede atenção ou afeto para não correr o risco de ser acusada de carente, mas também não pode estar sozinha para que não seja chamada de amarga. Ela não quer sexo porque isso é coisa de vagabunda, mas se o namorado — jamais namorada — exigir, ela transa mesmo sem desejo para satisfazer as vontades dele. O corpo dessa mulher não a pertence, ele é um templo que não fede, não tem pelos, não envelhece, não peida, não urina, não defeca e não deseja. Essa mulher não existe. E, ainda assim, quantas de nós somos sufocadas por esse vislumbre.

Eu demorei anos para me livrar da imagem dessa mulher, cada decepção a que eu submetia minha mãe — a saída da igreja, a entrada na faculdade de audiovisual, a decisão de não ter filhos, o término do primeiro relacionamento, a primeira tatuagem, a mera alusão à minha bissexualidade — era um passo para longe dela e para mais perto de mim mesma. Desejar, ocupar espaço, ter fome, manifestar ambições, possuir o próprio corpo, tudo isso diz respeito a existir no mundo inequivocamente, sem medo, sem ter de pedir desculpas, é um direito que deveria ser garantido a qualquer criatura. Desejar é estar viva.

Nem todo desejo, entretanto, é criado igualmente. Existe o desejo que só respeita a si mesmo, o desejo que consome indiscriminadamente, que canibaliza, que destrói. Em uma sociedade hierárquica e patriarcal, o desejo perde o erotismo, torna-se objetificação. Os modelos masculinos de poder se sobrepõem a todos os outros. Em Usos do Erótico: O Erótico Como Poder, Audre Lorde escreveu sobre esse sistema:

“O horror principal de qualquer sistema que define o que é bom em termos de lucro em vez de em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana excluindo os componentes psíquicos e emocionais dessa necessidade — o horror principal de tal sistema é que ele rouba o valor erótico do nosso trabalho, seu poder erótico, sua atração e satisfação. Tais sistemas reduzem o trabalho a uma farsa de necessidades, um dever pelo qual nós recebemos pão ou alienação de nós mesmos e de quem nós amamos.” (tradução nossa).

Não é suficiente desejar, é necessário certificar-se de que o desejo seja erótico — diga respeito à alma, à psique, às emoções. É preciso pensar na questão política do desejo, desafiar as noções de que o erotismo estaria ligado apenas ao corpo e ao sexo, dicotomias tolas que separam o estético do político, o poético do revolucionário.

Há uma cena em Retrato de uma jovem em chamas, de Céline Sciamma, em que a Jovem do título, Heloïse, corre em direção a um penhasco e para repentinamente, antes que possa cair. Finalmente, ela se vira para Marianne, para a câmera e para nós, o público. É a primeira vez que a vemos de frente.

Uma jovem aristocrata prometida em casamento a um nobre milanês, Heloïse se recusa a posar para um quadro que levará sua imagem ao futuro marido. Ela recusa o quadro, recusa o olhar do pintor que levará sua imagem ao homem que a possuirá como esposa. O olhar é uma violência, ele a torna um objeto, uma mercadoria para ser avaliada, vendida e enviada. E Heloïse o rejeita. Rejeita o olhar do pintor, rejeita a câmera que a persegue até o penhasco, quando, não tendo mais para onde fugir, se volta para o nosso olhar.

Mas aqui, o olhar se disfarça. Marianne, a nova pintora contratada para retratar a jovem noiva, chega sob o falso pretexto de ocupar o cargo de dama de companhia. A pedido da mãe de Heloïse, ela a observará ao longo dos seus passeios à praia e a pintará, depois, em segredo em seu quarto. O olhar aqui, pelos olhos de uma mulher, comissionado por uma mãe, não segue uma lógica menos perversa.

Após a finalização do quadro, descoberto o subterfúgio, inesperadamente, Heloïse não se enfurece com a traição de Marianne. Em vez disso, ela a desafia. “Essa sou eu? É assim que você me vê?” O quadro retrata um Heloïse corada, risonha, uma sombra da verdadeira Heloïse. Marianne responde, “Não só eu. Há regras, convenções, ideais,” ao que Heloïse retruca, “Você quer dizer que não há vida?”. A raiva não teria desconcertado tanto Marianne. Com sua obra colocada à prova, Marianne é confrontada com o fato de que suas escolhas estéticas são também políticas. E mais, que são escolhas estético-políticas que empobrecem sua obra. Seguir as convenções que lhe foram ensinadas por seus mestres, convenções essas que vieram de séculos de uma tradição artística dominada pelo olhar masculino, é uma escolha estético-política conservadora que não abre espaço para a vida, para o erótico, para novas potências do olhar.

Como escreve Amanda Devulsky em seu texto O vazio e a penetração, sobre o filme Mate-me por favor, de Anita Rocha da Silveira, “a experiência feminina [é] acostumada a se dissociar e a enxergar a si própria como um outro, como objeto de observação.” A rejeição de Heloïse a seu retrato é uma rejeição estético-política. Aqui a rejeição de Heloïse é do olhar feito coisa, o objeto do olhar olha para o que foi feito dele e recusa. Heloïse não é mais apenas objeto da arte, é crítica da arte. Mais tarde, posando agora voluntariamente para Marianne, Heloïse a desconcertará novamente: “Se você me olha, para quem você acha que eu olho?”. Sujeito e objeto se olham, se confundem, ambas são objeto, ambas são sujeito.

Há nesse momento uma desconstrução da lógica da arte, e do cinema em particular, que coloca o corpo feminino numa posição de algo para ser olhado, tocado, desejado. Não é suficiente apenas trocar o sujeito que olha por uma mulher se o aparato do olhar, seja ele um pincel ou uma câmera, ainda é usado como uma arma e o objeto é apenas um alvo a ser acertado. Um quadro pintado por uma mulher criada e educada por uma sociedade que opera dentro da lógica patriarcal está sujeito a reproduzir essa lógica independentemente do quanto sua pintora seja massacrada por essa estrutura. É necessária uma nova linguagem, uma nova forma.

Penso em outras obras que mapeiam e fabulam novas possibilidades sobre como o desejo pode ser manifestado, representado e sentido. Procuro a passagem que dá nome ao livro Digo te amo pra todos que me fodem bem, de Seane Melo. Ela escreve na voz de sua narradora-personagem Vanessa: “Só sei que digo te amo pra todos que me fodem bem. Porque, no duro, quando eles fazem direitinho, fico achando que entenderam alguma coisa muito íntima sobre mim e meus desejos.” Diferentemente de Heloïse e Marianne, a protagonista do livro de Melo é heterossexual e nos relata sobre seus encontros íntimo-romântico-sexuais com homens, mas aqui também podemos ver ideais normativos serem questionados.

Melo explora ideia de que o sexo, mesmo que casual, não está descolado dos sentimentos e que isso não implica em um relacionamento monogâmico ou exclusivo, de que o caminho para o amor pode ser pelo prazer e, aliás, que o próprio prazer é uma forma de manifestar o amor e que este amor nada tem a ver com ideais de posse ou dominação do outro. Por um caminho diferente, mas que também desafia noções tradicionais sobre sexo e intimidade, a roteirista e atriz Phoebe Waller-Bridge explora questões sobre sexualidade, culpa e desejo em sua série Fleabag. Na primeira temporada da série, sua protagonista apresenta um comportamento autodestrutivo, usando o sexo como uma forma de se autoafirmar e encontrar validação no mundo, explicitando experiências fisiológicas em contextos inesperados. Nada disso, entretanto, constrói uma conexão verdadeira com as pessoas ao seu redor, porque, na realidade, o sexo, os palavrões, sua fala franca, tudo que aprendemos que se relacionariam com a intimidade, é usado por Fleabag para se esquivar de falar sobre o que realmente a está ferindo. Ela faz uso do obsceno para se esconder, faz dele uma armadura para proteger seu centro vulnerável, muito frágil. Quando, na segunda temporada, Fleabag encontra alguém que a vê profundamente, pela primeira vez, o olhar aqui é finalmente íntimo e intensamente erótico, mais do que em qualquer encontro sexual que ela tinha tido até então.

Isso porque erotismo não diz respeito apenas ao sexo, trata-se de uma intimidade na forma de ver o mundo e se relacionar com ele. Em The book of delights, o poeta estadunidense negro Ross Gay escreve uma série de pequenos ensaios em que ele investiga o deleite, a alegria e o prazer. No prefácio, Gay cita temas a que ele retorna com frequência: “Minha mãe me vem sempre à mente. Racismo me vem sempre à mente. Generosidade me vem sempre à mente. Política. Cultura pop. Livros. O espaço público. Meu jardim me vem sempre à mente” (tradução nossa). O desejo e o deleite, para Gay são formas de se engajar com o mundo, de observá-lo através de uma lente mais viva, mais pulsante, mais generosa e honesta, sem jamais negar o que existe de aterrador e doloroso.

É também uma afirmação: estou aqui, vivo, e mereço estar. É algo que deveria ser óbvio, mas que ainda não é quando se habita um corpo como o de Gay, homem negro, nos Estados Unidos, onde — assim como no Brasil — afirmações óbvias como “vidas negras importam” ainda são desafiadas. Existir de forma plena — erótica, feliz, desejante — quando se vive em um corpo desviante é um ato de subversão. Em seu livro-ensaio Time is the thing a body moves through, autore não-binárie T Fleischmann escreve: “As pessoas que eu amo vivas — sim, nós enfraquecemos o Estado. Mas também toda vez que eu sinto prazer, jogo sinuca com um bando de transexuais, como um taco e vou para casa, quando meu corpo está em seu melhor estado, então eu preciso me colocar como alguém que contribui para a aliança, que já existe, que me manteve viva/o até aqui, o trabalho da libertação sendo uma das coisas incessantes” (tradução nossa).

Para cada exemplo de novos caminhos possíveis para falar de desejo há, entretanto, um n número de obras que reafirmam as mesmas hierarquias já conhecidas não só em seus discursos, mas na própria forma de trabalho que se dá para que sejam realizadas.