O QUE ALIMENTA A ESCURIDÃO: THE BABADOOK

Alguém bate à porta. Baba-dook-dook-dook. Antes que se perceba, ele está na sua casa, no quarto do seu filho, dentro de você. Ele não te deixa trabalhar, dormir ou mesmo pensar.

No filme de Jennifer Kent, somos envolvidos por uma alegoria protagonizada por Amelia, cujo filho, Samuel, nascido no mesmo dia da morte do pai, possui uma estranha obsessão por monstros que começa a se tornar violenta. A estrutura narrativa do filme conta com um recurso bastante eficaz: mãe e filho são reflexo um do outro. Os dois tem pesadelos, dificuldades em seus respectivos ambientes (escola/trabalho) e brigas com familiares paralelamente. A diferença entre eles e o que despista o espectador é a oposição de seus temperamentos. Amelia é uma mulher doce e cansada, Samuel aparenta ser uma criança perturbada com ecos de Kevin Khatchadourian. O uso de paralelos em todos os outros aspectos nos previne sobre o que nos aguarda: mãe e filho trocarão de lugar em algum momento.

Mais que um recurso narrativo, as crescentes pressões sob Amelia fazem parte do cotidiano de muitas mães solteiras. O julgamento dos desconhecidos, isolamento do resto da família, a sobrecarga de problemas na escola e o uso de medicamentos para dormir não são nenhum segredo, e um tema surpreendentemente apropriado para um filme de terror.

A abordagem da maternidade em Babadook merece destaque particular. O filme traça uma linha muito tênue ao representar a monstruosidade de Amelia juntamente a sua humanidade. No começo vemos uma mãe dedicada exclusivamente ao filho, meiga, e paciente. Aos poucos, percebemos que ela possui desejos próprios que estão além de sua identidade como mãe, o que é inaceitável para sociedade em que estamos inseridas, por isso, poderíamos facilmente interpretar esses desejos como a fonte da sua perversidade posterior. Entretanto, não é isso que acontece. O Babadook não é a mãe imperfeita, defeituosa, e sim o medo de sê-la, as expectativas sociais, a depressão e o luto e é isso que a nossa protagonista deve enfrentar para se ver salva ou, ao menos, temporariamente liberta.

DA SOLIDÃO A REVOLTA: WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?

A escritora Maya Angelou entrevistou a cantora Nina Simone em 1970, para a revista americana Redbook. Quando Nina contava sobre sua infância e adolescência, revelou: “Eu encontrei o amor na juventude, e eu o perdi. Eu perdi o amor e fundei uma carreira”. A frase seguinte de Maya abre o documentário “What Happened, Miss Simone?”: “Mas, senhorita Simone, você é idolatrada, até mesmo amada, por milhões agora”.

Nina rebateu: “Para mim, estou muito distante da compensação pelo que eu abri mão”. Essa frase parece se conectar à aparente ambição do filme lançado pelo Netflix: a de contar a história de vida de uma mulher que fora ferida mortalmente há tanto tempo que não poderia mais viver sem sangrar.

A diretora americana Liz Garbus acerta em sua tentativa de expor esse sangramento através da combinação de material de arquivo com áudios de entrevistas a Nina: ainda que o método não seja nada inovador e pouco ousado, é eficaz em confrontar o espectador a se perguntar se ele mesmo sairia de uma história de tanta violência e racismo sem alguma chaga. Serve também para gerar uma aproximação através da memória, do encontro com os Estados Unidos da América de ontem, que deixou cicatrizes nos dias de hoje (e se o racismo marca a história de uma nação, como não haveria de marcar uma mulher negra para sempre?). Não há como falar em Nina Simone sem atravessar a história dos EUA junto com ela.

Essa dinâmica é quebrada por entrevistas com os antigos amigos, com o ex-marido e com a filha, Lisa. Nesses momentos o documentário flerta com a ideia de que ela era tão genial quanto de difícil convivência, devido à personalidade forte e explosiva. É desconfortável ver a filha de Nina atuar como antagonista da própria mãe, ao colocar em cheque até mesmo a vida sexual da cantora e sua aptidão para a maternidade.

Os depoimentos de Lisa são pouco confrontados e muitas vezes assumem o lugar da narração das imagens (que por sua vez, confunde-se com a “verdade”). O mesmo ocorre com a entrevista de Andrew Stroud, ex-marido de Nina. É justo dar o poder da narração ao estuprador, espancador e abusador confesso da personagem do documentário? Em certo momento os objetivos do filme parecem envoltos em certa névoa de desconfiança: estamos assistindo para conhecer, admirar ou para julgar Nina? Alguns blogs manifestaram sua revolta com essa questão (neste post em inglês e neste em português). A revelação (tardia, no filme) de que a cantora sofria com transtorno bipolar surge como que para justificar seus rompantes de fúria, colocando sobre a doença o ônus de sua “loucura”. O que aconteceu a Nina Simone, afinal, é de fato o que a obra se propõe a desvendar, mas tem como principais marcas a ambiguidade e certa conveniência em suas respostas.

Pode-se supor que o filme pretende mesmo quebrar qualquer ideia de mito acerca de Nina Simone, e colocar o espectador de frente com o pior dela, para colocar em perspectiva o pior da humanidade – o cinema, de vez em quando, investe-se dessa missão. Nina foi abusada por ser mulher e dilacerada por ser mulher e negra, testemunha e vítima de uma época criminosa em que o povo negro tinha que matar ou morrer para ser ouvido nos Estados Unidos (será que essa época já acabou?). Nina passou da solidão à revolta, e no caminho aprendeu e absorveu a ação violenta. Quando precisou, usou dela para fazer valer o que acreditava. Em algum momento, o documentário sugere, parece ter sido dominada por essa violência.

Ou talvez a dominasse, e fizesse de seu sangue uma arma, como mais uma manifestação do recado de que o mundo ainda levaria muito para compensá-la.

DO QUE SOMOS FEITOS: O AMADURECIMENTO EM DIVERTIDA MENTE

A Pixar é conhecida tanto pela inconfundível qualidade técnica de suas animações quanto por unir a essa qualidade roteiros sensíveis e inteligentes, que resultaram em grandes obras da animação, como “Toy Story” (1995), “Procurando Nemo” (2003), “Up – Altas Aventuras” (2009) e “Wall-E” (2008), só para falar nos meus favoritos.

Infelizmente, até mesmo a Pixar seguiu a tendência atual do cinemão americano de investir grande parte de seus recursos em sequências e prequels (ou prequelas), em troca de segurança nos retornos de bilheteria e da manutenção de seu paralelo mercado de brinquedos e roupas baseados nos filmes. Tal prática faz sentido para grandes executivos do cinema e para crianças, que gostam de (e são incentivados a) se alimentar repetidamente dos filmes pelos quais sentem carinho. A proliferação das continuações, remakes e prequelas, no entanto, inunda as salas de cinema de mais do mesmo e faz mais pelo bolso dos estúdios que pela continuidade dos avanços artísticos da área.

Dessa forma, a Pixar fez alguns filmes menos ousados nos últimos anos, como a sequência “Carros 2” e “Universidade Monstros”, prequela de “Monstros S.A”, logo após a última continuação de “Toy Story”.

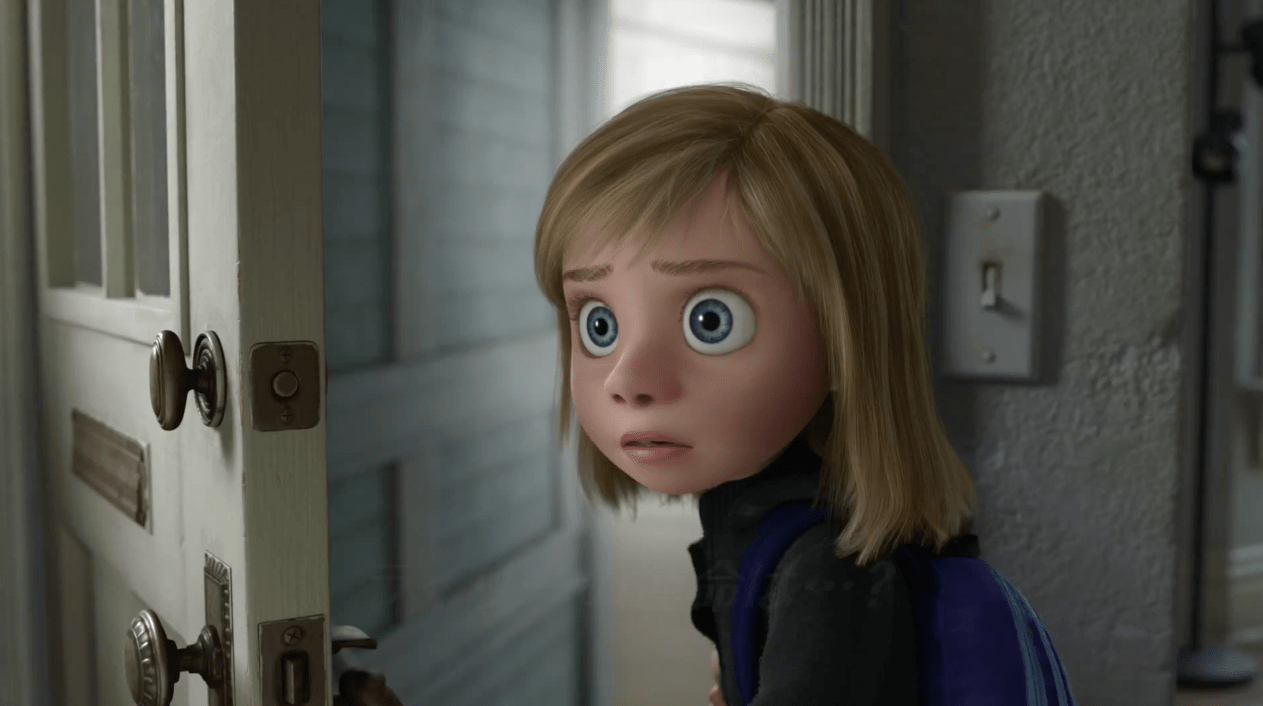

Bom, articulei toda essa reflexão para dizer quão positiva foi minha surpresa ao assistir “Divertida Mente” (2015), um filme que traz frescor à narrativa de animação americana, com a simples e bem elaborada fantasia sobre como funciona a mente de uma criança.

Acompanhamos o crescimento de Riley, uma menina de 11 anos, enquanto conhece e aprende a lidar com os próprios sentimentos. No filme, eles são resumidos e personificados em cinco identidades: Alegria (a primeira a surgir, e líder entre os outros), Tristeza (constantemente deixada de escanteio pela primeira), Nojinho, Medo e Raiva. A princípio a vida de Riley é cheia de Alegria, rodeada pelo amor dos pais, dos amigos e motivada pelo esporte que ama. Tudo se desestabiliza quando, por problemas financeiros, a família se muda para São Francisco, uma cidade completamente oposta a Minnesota, que eles deixam para trás.

A beleza da computação gráfica e a concepção artística do filme saltam aos olhos. As duas instâncias narrativas, o mundo dentro da mente de Riley e o próprio mundo da garota, se cruzam referenciando o cinema. Através de uma grande tela, os Sentimentos assistem ao mundo de Riley. Quando ativam as lembranças, elas se projetam na tela. O mundo dos sonhos, na história, é como uma produtora de cinema, “filmando” ideias misturadas baseadas em um roteiro do que Riley tem pensado e vivido.

De certa forma, o filme tem uma leitura desencanada e sem muita responsabilidade da teoria freudiana, como exemplo, quando o palhaço que vive no inconsciente resolve invadir o mundo dos sonhos. As explicações mais simples sobre porque as coisas são como são em nossa mente divertem e nos fazem entrar na brincadeira do filme – é impressionante o número de teorizações e divagações na internet sobre quais seriam os Sentimentos líderes, as Ilhas de Personalidade e memórias-base de cada pessoa, mostrando que o universo interno do filme é forte e coerente. E incrivelmente lúdico: é impossível não se deliciar com a fábrica de abstrações e a redução das personagens a formas simples.

Entre outras teorias: seria Riley (que tem um nome bigênero) uma personagem não binária ou gender fluid, porque seus Sentimentos tem gêneros mistos, em oposição aos Sentimentos de outros personagens do filme? Eu tendo a acreditar que mistura de personificações sentimentais de Riley se deve mais à diversificação das personagens do filme que a uma representação assumida de personagem de gênero indefinido. Mas a maneira como essa possibilidade mexe com os sentimentos e a fantasia de crianças e jovens deveria dizer algo à indústria. Representação importa, experiências importam.

Riley, aliás, é um encanto à parte: se para a criançada estar em sua mente deve ser divertido, para o público mais maduro é um deleite. Suas dúvidas, medos, anseios e confusão são facilmente reconhecíveis e tornam sua simples jornada muito comovente. As metáforas são certeiras: aos 11 anos, ou quando estamos crescendo, não sabemos lidar com a tristeza, começamos a perder nossos amigos imaginários, nossas velhas brincadeiras não tem mais graça, e alguns de nossos laços se rompem.

A cada Ilha de Personalidade que desaba, a menina trilha um passo no doloroso caminho de crescer e se reinventar. No final, era apenas necessário. Tendo crescido sempre com Alegria, protegida pelo conforto de sua vida, Riley precisava conhecer a Tristeza para amadurecer e aceitar mudanças externas e internas. Como não se identificar com essa pequena heroína?

SOBRE MULHERES QUE USAM XADORES COMO CAPAS: A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

Uma garota volta sozinha pra casa à noite. O título do filme associado ao gênero terror pode gerar uma série de imagens perturbadoras nas mentes das possíveis espectadoras do filme. Passos em meio ao silêncio da rua, seus próprios passos mais apressados, os dentes da chave deixando marcas fundas na palma da mão que você não pode evitar apertar, o abrir apressado da porta do carro e o suspiro de alívio que se deixa escapar enquanto você acelera, sem nem colocar o cinto, a possibilidade de uma batida de carro parecendo quase risível quando comparado ao som daqueles passos atrás de você.

A Girl Walks Home Alone at Night é, por vezes, esse suspiro de alívio quando se percebe que está segura.

A diretora e roteirista do filme, Ana Lily Amirpour, o categoriza como “Iranian Vampire Western Spaghetti”, um faroeste spaghetti iraniano sobre vampiros. O subgênero spaghetti do western é como ficaram conhecidos os faroestes de baixo orçamento feito por diretores italianos nos Estados Unidos. Uma das grandes características dos filmes do western spaghetti é o “Herói sem nome”, um homem de poucas palavras cuja moral ambígua lhe dá o status de anti-herói.

O filme subverte tanto a imagem mental criada pelo título quanto o gênero dado pela própria diretora quando descobrimos que em vez de um herói sem nome, temos uma heroína, interpretada por Sheila Vand, e o fato de ela andar sozinha à noite diz mais sobre falta de segurança dos outros do que dela própria, uma vampira justiceira. Nossa anti-heroína desliza pela cidade num skate roubado, com seu xador – veste feminina iraniana – esvoaçando atrás dela como uma capa ou as asas de um vampiro e utiliza métodos nada ortodoxos ao zelar pela segurança de pessoas na cidade, como drenar o sangue de um cafetão e intimidar um garoto a ser um “bom menino” caso não queira ser brutalmente assassinado por ela.

Além dessas reviravoltas bem vindas, o filme surpreende, entre outros aspectos, pela fotografia – o uso do preto e branco é um recurso narrativo bem sucedido e cujo efeito em algumas cenas é de uma beleza notável, com focos de luz isolados criando uma atmosfera misteriosa e sombria – e pela trilha sonora, essencial para a criação do ritmo do filme. Em algum nível, a protagonista soturna comunica mais através das músicas do que por palavras, o que é um dos motivos pelos quais o romance entre ela e o outro protagonista do filme, interpretado por Arash Marandi, funciona tão bem.

Ao longo do filme, não podemos deixar de notar elementos e influências da cultura pop ocidental, o que faz sentido, afinal a diretora, nascida na Inglaterra, criada nos Estados Unidos e filha de persa, realizou o filme na Califórnia. Em entrevista para o jornal britânico The Guardian, ela admite que, embora ela veja o filme como um conto de fadas iraniano, ela ainda é “muito americana” e, apesar da maioria das músicas do filme serem em pársi, é justamente em uma das cenas mais delicadas do filme, quando ainda não sabemos se a protagonista deseja matar ou seduzir Arash, que nós somos levados ao universo pop mais familiar aos espectadores ocidentais com a música Death da banda inglesa White Lies.

Ao ver o filme e ler a entrevista de Amirpour, não posso evitar o fascínio que eu sinto pelas circunstâncias que o tornaram possíveis, um mundo em que uma diretora, tanto americana quanto iraniana, odeia falta de liberdade, mas ama a cultura do país de origem dos seus pais, explora influências ocidentais e orientais e cria histórias sobre mulheres que usam xadores como capas e superpoderes para defender prostitutas.

A LIBERDADE DE FAZER UMA TRILHA EM SUA PRÓPRIA COMPANHIA: LIVRE

“Livre” é uma adaptação do livro de Cheryl Strayed sobre sua jornada pessoal por uma longa trilha pela costa oeste dos Estados Unidos, em busca de refletir e se livrar do peso de suas difíceis experiências do passado. Não li o livro, portanto não tenho como fazer uma comparação entre o original e o filme. Adaptações (e principalmente biografias) são delicadas pelo fato de submeter o material original à visão de uma outra pessoa (o diretor). No filme estamos sempre vendo as observações de uma pessoa sobre a história de outra, e invariavelmente o que chega até nós é uma mistura de ambos. Tanto o diretor está preso a uma certa correspondência com o material original (do contrário teria que ser uma história “baseada” e não “adaptada”) quanto a história transposta na tela está atada à visão do diretor.

A boa surpresa é que, apesar de tudo, “Livre” passa a sensação de que a própria Cheryl é quem está contando sua história. O filme usa narração offscreen e muitos flashbacks. Sempre tenho ressalva com o último, dá a impressão de que vai trazer uma atmosfera brega para o filme. Mas aqui o recurso é muito bem empregado. Na abertura do filme acompanhamos Cheryl no começo da trilha, no deserto, passando dificuldades, e ficamos intrigados sobre a motivação que a levou a fazer a tal trilha. Logo de início sabemos que é para curar algumas feridas internas, e à princípio o filme parece mais um do tipo “Comer, Rezar, Amar”, principalmente quando descobrimos que tem um divórcio envolvido. Fico com pé atrás de sempre ver histórias desse tipo, mulheres que procuram uma aventura para curar feridas emocionais, enquanto homens o fazem por hobby, pela simples diversão. É como se mulheres precisassem de um motivo a mais, profundo e pessoal, para se jogar em tais aventuras, porque não o fariam em uma situação normal. Já sabemos que existem mulheres que gostam dessas atividades pelo simples prazer de realiza-las, suas histórias só não ganharam a visibilidade necessária ainda. Apesar de não ser uma dessas, a história de Cheryl, nos anos 90, é transposta para a tela com sinceridade, e acreditamos que tudo pelo que ela passou foi real e provável de acontecer. Apesar de reforçar alguns padrões narrativos que só afetam mulheres, a história parece trazer um fiel testemunho da realidade.

Nas primeiras cenas já sabemos que é a primeira experiência do tipo para Cheryl. Ela tem dificuldades de levantar a pesada mochila, leva alguns equipamentos errados e tem alguns contratempos até aprender a melhor maneira de se virar. Felizmente ela também encontra bastante ajuda no caminho. E, invariavelmente, se sente ameaçada em várias outras ocasiões. Há, claro, umas duas ou três ameaças de estupro, e ela mesma se pergunta como teve coragem de sair sozinha numa trilha inóspita, pedindo carona a estranhos. Como ousou fazer tudo isso sendo mulher. Há também uma cena em que ela encontra alguns rapazes na trilha que a elogiam por sua bravura em chegar tão longe, quando muitos outros já tinham desistido no meio do caminho. Eles resolvem dar um apelido a ela, “Rainha da PCT” (PCT é o nome da trilha – Pacific Crest Trail), porque ela foi capaz de conseguir muita ajuda de estranhos. Os rapazes reclamam que as pessoas não foram tão solícitas com eles no caminho, e portanto ela era privilegiada como uma rainha por conseguir tanta ajuda. Há aí o tal do sexismo benevolente (mais sobre isso aqui e aqui), ignorando o fato de que muitos dos ajudantes cobravam uma saída com ela em troca de ajuda, além dos constantes comentários sobre sua aparência. “Linda”, “doçura”, e coisas do tipo. Às vezes é incômodo ver Cheryl não reagir a alguns desses episódios, mas por outro lado isso traz uma incrível sensação de realidade (infelizmente acho que também não vai trazer muita reflexão aos espectadores). É chocante relembrar através dessa história que as mulheres ainda não podem ter a liberdade de sair por aí sozinhas, se aventurando “no meio da floresta” como um dos caras diz literalmente, sem temer mil ameaças à sua integridade física. Claro, homens também temem serem assaltados ou assassinados, mas estupro não é o primeiro temor da lista. Claro, roubo e assassinato também são bem prováveis de acontecer com mulheres, principalmente pelo fato de serem consideradas mais fracas e mais suscetíveis a violência. Também não sei em que medida o diretor enfatizou demais esse aspecto do assédio sexual na jornada da protagonista, já que é um recurso narrativo usado à exaustão no cinema e na literatura. Pelo menos nesse filme isso não é usado como ponto de partida para um crescimento espiritual ou libertação de Cheryl (ou como conflito dramático para avançar a estória).

Enfim, voltando a falar dos flashbacks, eles complementam muito bem a história da protagonista, revelando aos poucos o que aconteceu em seu passado e nos dando informação sobre sua personalidade. Vi alguns críticos falando que eles prejudicam o ritmo do filme, mas eu discordo. Eles são inseridos organicamente na trama, e nos permitem pouco a pouco compreender cada vez mais as motivações de Cheryl e sua razão para ingressar na trilha. Enquanto os problemas amorosos soam um pouco clichê de tanto aparecerem nessas histórias de redenção, o relacionamento com a mãe é vivo e tocante. Laura Dern está cativante no papel da mãe, e uma das cenas mais especiais é uma conversa que ela tem com Cheryl na cozinha, explicando sua atitude alegre em relação à vida e porque insiste em ser feliz apesar de todo o sofrimento por que passou. Uma escolha interessante também foi trazer os flashbacks em um padrão fragmentado, emulando a maneira com que Cheryl resgata suas memórias.

No fim, apesar de ser uma história tão pessoal, a insistência de Cheryl em percorrer uma trilha tão difícil até o fim traça um paralelo com ato de finalizar aquelas coisas tão difíceis de serem terminadas. Apesar de todo o esforço para sobreviver na trilha, ela tem mais medo é de quando a trilha acabar e ela tiver que finalmente encarar a vida real. Durante a trilha é quando ela tem a oportunidade de ficar sozinha consigo mesma, refletir sobre seus conflitos e traçar um plano para sua vida depois dali. Fico um pouco triste que o final também traga o prospecto de um novo relacionamento romântico. Apesar de ser uma história pessoal (e real), mais uma vez liga a redenção de uma mulher (como em “Comer, Rezar, Amar”) ao fato de encontrar um novo amor. Ainda não existem filmes nem histórias suficientes que balanceem esse destino, trazendo a mensagem (sutil, porém presente) de que a vida de uma mulher gira necessariamente em torno da realização romântica.

Mas enfim, no final Cheryl conquista o espírito do título em português (o em inglês, Wild, parece um pouco fora de sentido, como explicado nessa crítica). Ela completa mais um passo rumo à liberdade. Além da liberdade simbólica de se livrar do peso do passado, também a liberdade de fazer uma trilha perigosa sozinha. Pela liberdade de que mulheres possam sim, sair desacompanhadas e completar o percurso. Que um dia possamos fazê-lo sem medo de tantas ameaças, o que certamente será possível por causa dos primeiros passos dados por mulheres como Cheryl.