Editorial

Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.

“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.

Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.

Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.

A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.

Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.

Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.

Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?

Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.

Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso

ACERCA DA VOZ E DA IMAGEM: SURNAME VIET GIVEN NAME NAM

“Quando chegam os antropólogos, os Deuses saem.”

— Provérbio haitiano.

“Eu não quero falar sobre. Eu quero falar perto de.”

— Trinh T. Minh-ha, em Reassemblage.

Em um livro chamado “Men Explain Things to Me”, Rebecca Solnit questiona o papel da mulher enquanto pesquisadora e estudante, e de que forma as opressões sistêmicas patriarcais minam (quando não sumariamente fazem sumir) todo o nosso comportamento perante a sociedade. Disse ela:

A crítica de Solnit é voltada a uma interdição da experiência do Contar e do Fazer que nos constituem enquanto pessoa, e, sobretudo, quanto ao contar histórias apesar de. Nesse sentido, há Trinh T. Minh-ha, cineasta vietnamita que imigrou para os Estados Unidos em 1970 e fez do seu fazer enquanto artista algo multiforme: cineasta, artista visual, escritora, teórica, crítica.

Em seu primeiro trabalho, Reassemblage (1982), Minh-ha abre um filme sobre o Senegal, um país para ela até então desconhecido, dizendo que não gostaria de falar do terceiro mundo enquanto um experimento etnográfico exótico, mas sim, falar ao lado dele. Como parte dele enquanto imigrante, mulher asiática, fugida da guerra, perguntando ao espectador o que é que tem de ser dito, se o discurso documental hegemônico prioriza o discurso univocal? O que se espera da imagem cinematográfica e da representação de sociedades não ocidentais? Se a ideia de pertencimento, nação, território, lar nos parece ser uma garantia elementar dentro da civilização ocidental, como articular um discurso imagético e vocal sobre civilizações orientais em deslocamento constante? Como contar a história de quem sempre nos conta histórias? Quais são os limites do real, documental, ficção, fato, analogia e assimetria? É possível retratar um único Outro como a voz de um povo por inteiro? O que é o sólido e o que se desmancha no ar?

Para essas e tantas outras questões, Trinh T. Minh-ha, em 1989, faz Surname Viet Given Name Nam (traduzido em português para Sobrenome Viet Nome Nam), um documentário híbrido: imagens de arquivo, citações, canções, split screens, depoimentos de mulheres médicas, donas de casa misturadas com contos de fundação, super-exposições, preto e branco, discursos entrecortados e sobrepostos, interrupções. Botar-se ao lado botando na mesa milhares de imagens com milhares de vozes. O documental como lugar do real vivido.

I) Imagem:

“Jump cuts, pans irregulares, inacabadas, insignificantes, rostos partidos, corpos, ações, acontecimentos, ritmos, imagens ritmadas, fora do tom, discordantes, cores irregulares, vibrantes, saturadas ou muito brilhantes, enquadrando e reenquadrando.”

— Trinh T. Minh-ha em When The Moon Waxes Red

Ao princípio, Trinh T. Minh-ha articula uma forma documental que nos parece a mais usual quando tratamos do gênero e sua liminaridade entre documentário e etnografia: uma pesquisa de campo em que cinco mulheres são entrevistadas sobre a condição da mulher vietnamita em uma sociedade em transição. Mulheres em constante fuga e abdicação, contando pequenos trechos do cotidiano, a composição da família patriarcal, as opressões, prisões, o entrelugar entre o comunismo e o capitalismo pós-guerra do Vietnã, um estado de sítio e desconfiança civilizacional, a resiliência como forma de esperar por uma sociedade que está em constante vir a ser, mas não é. Um filme cuja mise-en-scène aparenta ser comum ao documentário — cabeças falantes se dirigindo a um entrevistador extraquadro — mas isso somado aos diversos discursos em que a imagem se mistura e se entrecorta, como um caleidoscópio da cultura vietnamita, uma miríade de vozes e imagens, danças e sons se mesclando às cartelas de texto. É engendrada uma rede de discursos que se tornam um só; o de mulheres sem alma, no life, no self. Homens que não voltam da guerra. Mulheres que se curvam. Dúzias de médicas cruzando pontes a pé. Nadando mares. Traçando rotas de fuga com os filhos nos braços.

Em aparência, a tendência ocidentalizadora é tomar o documental como uma única voz dotada de um único discurso. E, ainda mais, se tratando de uma matéria filmada em uma ideia de terceiro mundo, tudo se torna objeto de exotismo. Mas isso não é o caso aqui. Não se trata de um documentário. Minh-ha deixa claro: “Alguns chamam de Documentário. Eu chamo de Não Arte, Não Experimento, Não Ficção, Não Documentário. Dizer algo, ou nada e deixar que a realidade adentre. Se capturar. Isso, eu sinto, não há como se render. Os contrários se encontram e se cruzam e eu trabalho no limiar de todas essas categorias.” A multiplicidade das imagens é esse limiar, o limiar entre fato e ficção, palavra e silêncio, política e representação; em certo momento, a narradora nos diz: “O cinema que nos é dado como hegemônico é formado de efeitos especiais. Tal como a guerra.” Presenciamos a construção de uma sociedade em construção por imagens em construção que se retroalimentam. O que haveria de errado nisso?

Logo, não existe um caráter documental no cinema; tudo que há é o real e dele não existe mentira — tudo é verdade ou não é cinema, tampouco vida. O que existe é uma linha entre a realidade e a estetização de uma realidade. Estetização essa, comum no cinema hollywoodiano; a exposição da matéria filmada enquanto material de vivissecção pura e simples. O prazer puramente criado e articulado por uma sociedade visual por natureza — a sociedade que cria e recria imagens, cria e recria mulheres, cria e recria a guerra incessantemente para satisfazer um tipo de prazer desprazeroso; o prazer do desastre, da guerra, da estetização da desgraça. A exploração da matéria filmada para lançar o olhar com condescendência, acreditar que o olhar dominante é o único possível em termos de discurso.

Mas não estamos falando aqui de estetização, e tampouco de hegemonias possíveis. E Minh-ha, após noventa minutos dos 108 de filme, abre o seu jogo: Se isso é uma não arte e um não experimento e o cinema é feito de efeitos especiais, que Surname Viet Given Name Nam também o seja. Ela nos diz que há uma verdade nos depoimentos das cinco mulheres, mas nos é retida, selecionada e deslocada. São usados critérios como idade, profissão, região. Os discursos são cortados e recortados. Entre a linguagem interior e a verdade exterior, temos a espontaneidade das mulheres contando tantas histórias com naturalidade. Histórias essas que não são as delas. Elas são não atrizes, mulheres vietnamitas que imigraram para os Estados Unidos e, decidiram por bem, participar do filme como uma forma de desmistificar a identidade asiática e vietnamita como una – pois essa é uma tendência ocidentalista de massificação da cultura asiática como um evento feérico e exótico — denunciar as opressões das que ficaram em seu país de origem e interditar o discurso de que o sacrifício e a anulação enquanto mulher e ser ativo na sociedade são a única forma de sobrevivência. E esse é dos trunfos, o maior trunfo de Surname Viet Given Name Nam: dar a possibilidade de ouvir os dois lados da matéria filmada. Os lados de quem atravessou oceanos para contar a história de quem ficou.

II) Discurso:

“Nós somos exibidos como gabinetes de curiosidades na Segunda, exaltados como cultura na Terça, denunciados como imorais e insalubres na Quarta, reapresentados como experimentos científicos na Quinta, celebrados por algum motivo estético obscuro na Sexta, esquecidos no Sábado e revistos como pitorescos no Domingo. Nós somos mal interpretados pela crítica especializada e estamos sujeitos ao imperialismo espiritual, nossos esforços mais sagrados são tomados como objetos de escambo, nossas histórias traçadas, nossa psique analisada, e quando todos se aproveitaram de nós de todas as maneiras, somos expulsos de nossas terras natais, de nossas casas modestas e colocados em arranha-céus cromados.”

— Maya Deren em The Divine Horsemen.

O ponto central de Surname é trazer para o primeiro plano questões que vão além da superfície do material filmado; a ideia de uma representação do irrepresentável – no sentido daquilo que não está projetado em grandes salas de cinema como protagonista. Ao tratar da mulher vietnamita encoberta por imagens e referenciais que as sufocam, nas linhas que se entrecruzam entre o tradicional e o ocidental colonizador, os padrões estabelecidos de comportamento esperados para as mulheres seguem os mesmos, tanto para as que cruzaram o oceano quanto para as que ficaram. Em um trecho do filme uma das personagens nos diz “tudo o que temos é a esperança de uma sociedade melhor, mas o sol nasce todos os dias e permanecemos no mesmo lugar”. Entre o capitalismo e o comunismo, abre-se uma fenda que engole as mulheres igualmente: entre as mães solo, donas de casa, médicas, elas falam em espíritos sem vida e sem individuação.

Porém, lado a lado com mulheres que se aniquilam, a estrutura fílmica se vale da citação direta de The Tale of Kiều, um épico fundador escrito por Nguyen Du no século XIX, considerado como um conto norteador da moral e da construção histórica da sociedade vietnamita. Kiều, uma jovem, se vê refém das circunstâncias familiares e, para salvar a família, tem de se sacrificar enquanto mulher pura e casta e passar por privações que a deixam à margem da sociedade. O arco de Kiều é marcado por uma espécie de redenção à revelia, pois salva a família e não salva a si mesma, indo parar numa espécie de claustro. A ideia de uma mulher que se desprende dos papéis socialmente impostos não como questionamento sobre feminilidade ou de questionamento do papel patriarcal, mas sim como forma de preservação familiar, proteção do marido, obediência aos filhos, aceitar tudo com resiliência e silêncio dentro das casas e longe dos locais de trabalho é um dos pilares da sociedade vietnamita, que perdura até hoje. As mulheres, mesmo as que se revelam não atrizes e estão em outro país, dizem: “Disse aos meus amigos que faria um filme para contar a história da mulher vietnamita e, para atrizes e pessoas que mexem com esse tipo de coisa, há termos não tão educados.” Kiều, tanto como as atrizes do filme, passou por tormentos e tribulações, apesar de. E essa é a experiência unificadora, um conto cautelar que ressoa na vida de todas, de uma maneira ou de outra. Todas vencem, tornam-se diferentes à sua maneira, trabalham, provém sustento, são profissionais, saem dos lares e do papel doméstico, mas ainda assim, as raízes ficam expostas por gerações e gerações, mesmo após cruzar um oceano.

Nesse caso, o local do não documental e da não etnografia proposta por Minh-ha enquanto um estudo do povo, é, antes de mais nada, o falar ao lado, criticar abertamente a ideia de que o documental (ou o estudo do real) ofereça uma única possibilidade de discurso e de representação. Não existe um único real; tanto o real quanto a realidade existentes no mundo que nos cerca é subjetivo e plurivocal.

No filme, ao utilizar imagens de arquivo, poemas, analogias, canções e depoimentos das mulheres vietnamitas como forma de representar as opressões sistêmicas que abarcam classe, gênero, cor, política e colonização, expande-se um horizonte discursivo, um horizonte tão complexo que uma simples expedição de caráter científico analítico não daria conta. Afinal, o relato científico lida com um ambiente controlável e lida com um único Outro. As tradições orais, a cultura, a dissolução das imagens, o entrecortar das vozes, o desfazer e refazer da linguagem, a tradução, a leitura e a constituição da identidade são Outros, muitos Outros. Se não há documentário per se — estruturado e teorizado por tantos outros, revivido e debatido em batalhas do Antigo contra o Moderno — há uma ressurreição do real pela ficcionalização e pela narração; o reforço de que há uma sociedade cindida por mazelas políticas não exime que as histórias não sejam contadas, que o real não seja retratado tal qual por diferentes vozes.

Contar histórias e se fazer preciso é, talvez, uma das metas do cinema e da literatura de modo geral. Independente de cinema narrativo ou experimental, há sempre algo a se contar. E, grosso modo, a transmissão de um conteúdo para outro meio ou linguagem é o que chamamos de tradução. Nem todo conteúdo tradutório é simples; mas, como disse Haroldo de Campos, quanto mais inçado de dificuldades for o texto, mais recriável e mais sedutor ele se torna enquanto possibilidade de recriação. Surname Viet Given Name Nam nos mostra que a tradução cultural de imagens, discursos, vozes, não toma o objeto filmado de assalto e o destitui da verdade, mas sim, a reforça o suficiente para dizer que enquanto houver mulheres no Vietnã (ou fora dele) que nos contem a história das que estiveram e estão lá, a história será sempre reescrita, ressignificada, retomada pelas imagens e pelas vozes.

“O seu nome era privilégio, mas o dela era possibilidade. O seu era a mesma história, mas o dela era um novo conto sobre a possibilidade de mudança de uma história que permanece inacabada, que inclui todos nós, que importa tanto, mas tanto, que veremos, faremos e contaremos nas semanas, meses, anos, décadas por vir.”

— Rebecca Solnit, em Men Explain Things to Me.

PIPILOTTI RIST NÃO SENTE FALTA

No presente ensaio são consideradas três instâncias do corpo: o corpo teorizado por estudos filosóficos, o corpo em cena da artista aqui estudada e o corpo da pesquisadora: meu corpo. Para isso, foi preciso, por alguns momentos, superar minha vergonha de ter um corpo.

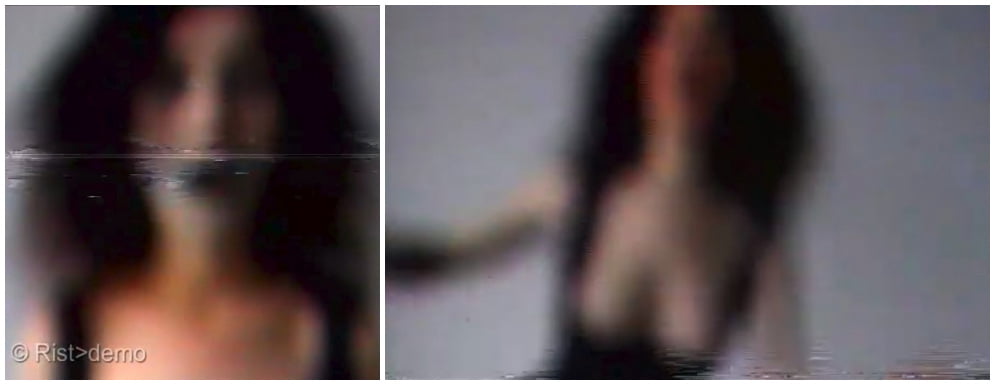

A partir da minha visita à Exposição ELLES: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, que ocorreu em 2014 no CCBB em Belo Horizonte, minha visão sobre o espaço ocupado pelas mulheres nas artes foi definitivamente alterada. Uma das obras ali expostas me perturbou mais do que as demais. De longe ouvi que alguns garotos gargalhavam na sala da exposição, atraindo curiosos: o riso, aqui num tom de deboche e desaprovação masculina. Me aproximei das cortinas vermelhas, sem fazer ideia do que me esperava – e lá estava ela, descabelada, desfocada e gigante no telão.

Em 1962, nascia Elisabeth Rist – e minha mãe também. No mesmo ano, Charles Schulz lançou um livro com os personagens de Peanuts, chamado Happiness Is a Warm Puppy (A felicidade é um cachorrinho fofo), frase da Lucy em uma das tirinhas da turma do Charlie Brown. Em 1968, John Lennon vê o slogan de um artigo numa revista sobre armas, uma paródia à tirinha do Snoopy, e assim batiza uma música nova dos Beatles: Happiness Is a Warm Gun. O músico nega que as metáforas da letra se refiram a seu vício em heroína. Segundo ele, a composição é sobre a adrenalina de ter acabado de atirar em algo, como reforçou Belchior ao inserir a tradução “a felicidade é uma arma quente” em uma de suas canções. Em 1980, Lennon foi assassinado.

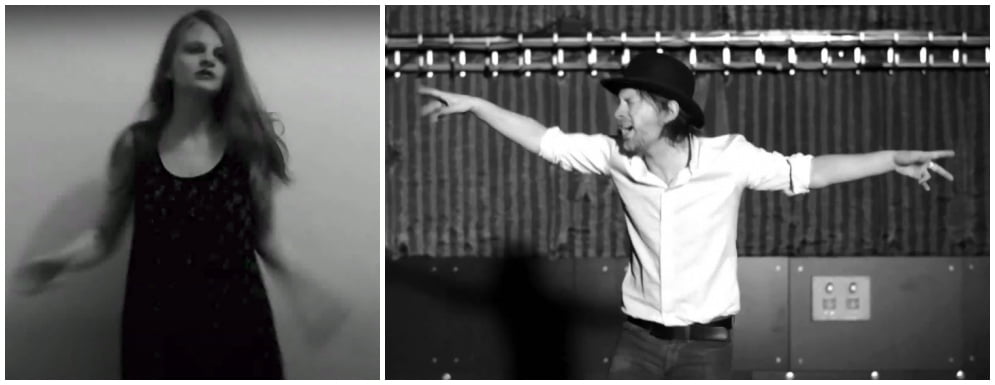

Seis anos depois, em 1986, ano anterior ao meu surgimento no líquido amniótico, aos 24 anos, Pipilotti Rist1, então estudante universitária, gravou um vídeo para participar de um festival. A introdução da música dos Beatles: “She’s not the girl who misses much” é apropriada e reescrita para primeira pessoa e se torna o título do curta: I’m not the girl who misses much, verso que Rist canta repetidamente, como uma espécie de mantra macabro do qual ela faz questão de se convencer.

Ao longo de sua carreira, Rist sempre teve uma ligação forte com música: ela foi integrante da banda Les Reines Prochaines e frequentemente canta nas trilhas sonoras de seus trabalhos. Sua voz distorcida no curta de 86 é mais um elemento que oculta e difunde qualquer ideia de identidade: o som que ela emite varia do extremamente agudo e feminino/infantil ao gutural grave masculino/adulto. Tais distorções fazem lembrar o efeito que modificava vozes em depoimentos de suspeitos de crimes ou de testemunhas anônimas em noticiários de TV dos anos 90. A sonoplastia é incômoda por remeter a figuras estereotipadas, como uma criança birrenta ou uma mulher histérica, com toda a carga pejorativa patriarcal que o termo evoca.

Rist está usando um vestido preto decotado, que ela posiciona de modo a deixar seus seios descobertos, além de um vívido batom vermelho em seus lábios: sistema muro branco/buraco negro da rostidade de Deleuze.2 Os poucos elementos perceptíveis em seu aspecto a ligam a um estereótipo de feminilidade sexualizada – por ela mesma ou por outrem? – e provocante, como uma boneca de corda, brinquedo que precisa ser manipulado para funcionar. Seus cabelos negros bagunçados formam mais um signo ligado à histeria, delicada palavra para esta doença mental.

O efeito esmaecido e sem nitidez causa o desconforto pela indeterminação do ser. Nas imagens monocromáticas – que evocam uma fita VHS proibida e maldita – em contraste com o azul, blue movie, o vermelho adiciona um filtro de sangue, horror, quando Rist se posiciona com os braços abertos, como que crucificada na parede. Ela dança em momentos ritualísticos, de possessão – semelhante aos espasmos da tarantela – e sorri um sorriso sardônico. Seu corpo não forma uma imagem assimilável, o que a torna a evidência de um movimento aberrante: uma aberração. Quando ela sorri, também afirma, de forma subversiva. Seu rosto é como um corpo sem órgãos, desorganizado, monstruoso.

A respeito da nomenclatura para se referir a I’m not the girl who misses much, as distinções entre vídeo e curta – terminologia que adotei aqui – são exploradas por Philippe Dubois em Cinema, vídeo, Godard3:

um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o vídeo, esta ‘antiga última tecnologia’, que parece menos um meio em si do que um intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre o cinema, que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a comunicação, etc.). Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico, etc.). Ele constitui, portanto, um ‘pequeno objeto’, flutuante, mal determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla tradição de pesquisa.

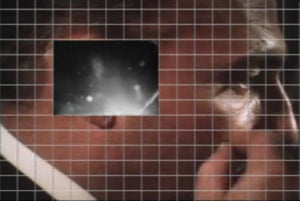

Me pergunto quais técnicas Pipilotti dispunha quando criou sua primeira obra. Àquela época, creio na possibilidade de uma destruição de negativos originais, como fazia Man Ray de forma artesanal nos anos 20. Salvas as devidas proporções tecnológicas, Rist interferiu na película, desenhando em sua velocidade, num movimento de rebobinar (RWD) e avançar (FFWD) permanente. Tais interferências realizadas na pós-produção deixam suas expressões e formas indistintas. A ausência narrativa e as imagens de Rist também se assemelham às de Man Ray em seu curta Estrela do Mar (1928), pois são difusas e têm algo de pictóricas, impressionistas. E assim, é como se ela segurasse um controle remoto em suas mãos, ela se apropria do controle sobre a performance de seu corpo, filmado em primeiro plano. A quebra da quarta parede é um recurso utilizado por Rist para criar certa cumplicidade com o espectador, além de conferir uma certa materialidade à fita: o que nós vemos, o que nos olha.4 Ela sabe que estoy aqui, o que aumenta meu pavor diante dela.

A música original é inserida ao final, rumo ao terceiro ato. Os primeiros versos da introdução suave promovem uma breve descrição distanciada de um ser feminino: “Ela conhece bem o toque da mão de veludo, como um lagarto na vidraça de uma janela”, emoldurada pelas guitarras distorcidas que logo surgem. A voz de Lennon proporciona um conforto, um alívio, pois soa familiar e possibilita um ritornelo diegético. A realidade normativa invade a cena do vídeo e Rist veste sua camiseta. Quando seu rosto torna-se mais visível e ao vestir outra roupa, a obra faz rizoma com o real. Ela cobre o corpo nu e sai do ambiente branco e vazio, mostrando que outros movimentos são possíveis: está pronta para criar novas linhas de fuga. Árvores balançando ao vento são mostradas através da janela, recorte de cena da natureza que afirma possibilidades da vida além das imagens perturbadoras.

Tenho me defrontado com este curta desde aquela época. As poucas pesquisas nacionais que encontrei apresentam alguns fragmentos de interpretação, mas quase nada sobre o dispositivo e as técnicas de vídeo utilizadas por Rist. Entre elas, Gomes (2009), em seu estudo O retrato e a relação com os dispositivos, destaca no curta de Rist “a distância de anos entre o momento em que a música foi lançada e o momento em que foi reinterpretada; a separação entre a performance ‘desengonçada’ da artista e a suavidade da interpretação da versão original; a paródia performática das gestualidades típicas das dançarinas dos anos 60”. Já Fortuna (2012) lembra que a artista “usa efeitos visuais, como o desfoque, para desgastar a imagem e tornar o reconhecimento impossível”.5

O vídeo me provoca uma perturbação e fascinação diante das imagens, semelhante ao que senti quando ainda criança me deparei com Convenção das Bruxas (1990), com Anjelica Huston: meu medo infantil se tornou uma obsessão que me levou a assistir à fita diversas vezes. Sinto algo próximo ao assistir produções como o curta dentro do terror mainstream O Chamado (2002), de Gore Verbinski, como se o telefone pudesse tocar a qualquer momento. As primeiras jovens que aparecem na tela resumem a proposta crítica do longa, a ameaça de morte, leitmotiv de quase toda produção horrorífica, em uma conversa diante do aparelho televisivo. “Detesto televisão, me dá dor de cabeça” – inicia a primeira delas, que continua:

Há tantas ondas magnéticas no ar por causa da TV e dos telefones que estamos a perder dez vezes mais células cerebrais do que deveríamos. As moléculas da nossa cabeça estão todas em desequilíbrio. Todas as companhias sabem disso, mas não fazem nada. É como uma conspiração. Você faz ideia de quantas ondas eletromagnéticas passam pela nossa cabeça por segundo?” – conclui, ao que responde a amiga: “Tenho uma história melhor: Já ouviu falar da fita de vídeo que te mata quando você a assiste? As pessoas a alugam, parece. É como assistir a um pesadelo de alguém. De repente, aparece uma mulher, que te sorri, que está te vendo através da tela. Quando acaba, seu telefone toca: alguém sabe que a viu, e te dizem: “Dentro de 7 dias, você vai morrer”.

She’s got a ticket to ride

Em uma das poucas entrevistas que encontrei sobre o vídeo, realizada em 2011 e transcrita abaixo, Rist nos convida a refletir sobre o conforto nas sociedades contemporâneas – isso claro, a partir do lugar de fala de uma mulher branca em um país como a Suécia, em um contexto muito diferente do atual. A artista alega que ainda considera I’m Not the Girl Who Misses Much (1986) o seu melhor trabalho, este que mais tarde a consagrou como a pioneira suíça da videoarte: “Acho que é o único trabalho bom que já fiz”. Ela inicia sua fala assim, e ri, muito.

Naquela época eu não pensava em me tornar uma artista, eu enviei o vídeo para o National Film Festival com o único motivo de conseguir um ingresso grátis para ver o Festival de Cinema. Metade do som estava na faixa de áudio 1 e o restante estava na faixa de áudio 2, mas eles só conectaram a faixa de áudio 1 no momento da exibição. Então quando estava na metade eu me levantei na sala de projeção e fiz tudo isso sozinha [ela se levanta e imita os gestos das mãos, querendo dizer que dublou a si mesma, para preencher o som que faltava]. Eles reagiram muito emocionados, disseram “você me tocou extremamente”. Foi nesse momento que fui notada pela cena do cinema experimental, mas eu ainda estava muito longe das Belas Artes ou algo do tipo, era um filme experimental. Isso aconteceu antes da MTV, […] não havia distribuição, exceto no Festival de Cinema. Para mim, a memória desse trabalho está ligada às centenas de reações que recebi. Me disseram que se viram de forma absoluta nele e isso é o que eu espero da obra de arte: a identificação completa dos espectadores. É como uma boa canção, você não consegue mais distinguir entre você e a canção ao ouvi-la. No contexto que temos na sociedade moderna, muitas vezes tenho a sensação de que somos como fantoches […]. Se pensamos que não fomos nós que seguramos as próprias cordas, então nos perguntamos: ‘Quem diabos foi que nos guiou?’ Então, se esse vídeo nos ajuda a pensar que estamos sendo forçados a nos mover dessa forma, que poderíamos fazer de forma diferente, se você considerar sua situação e quais serão seus próximos passos, então acho que este trabalho tem uma razão para existir […]. Há outras camadas no trabalho, claro, há a parte do exorcismo. Nós somos muito bons em nos colocarmos para baixo. Vivemos em sociedades muito confortáveis, mas temos a tendência de tornar nossos pequenos problemas ENORMES […]. Não estamos num momento crítico que teremos que abrir mão de todo esse conforto. Este vídeo nos ajuda a nos colocar pra cima. Não devemos pensar no que nos falta, mas no que temos. Este vídeo nos ajuda – e ajudou a mim mesma – a fazer um exorcismo positivo (tradução nossa).

Ainda nessa entrevista, quando Rist lembra que seu primeiro trabalho é anterior à MTV, é possível pensá-lo como uma espécie de vanguarda do videoclipe, linguagem influenciada pela videoarte de modo geral. Há quebras e fases diferentes no curta, como na música, que em vários momentos foge ao compasso 4/4, padrão musical ocidental. “O conhecimento e a arte podem iluminar as pessoas e fazê-las pensar democraticamente e torná-las menos vulneráveis ao uso indevido de poder. Quero contribuir com um centímetro para essa tendência”, disse a artista. Nesta outra declaração sobre o curta, feita em 2007 ao centro Pompidou, Rist é mais específica quanto à sua intencionalidade:

Neste vídeo as figuras flutuam no ar […]. Com uma espécie de soberania, se redescobre o estado primitivo da existência. Com esse trabalho, pretendo criar um flash de consciência na mente dos espectadores que deveria fazê-los sentir um tipo de suavidade em relação a eles mesmos, com o intuito de relativizar seus problemas pessoais. O vídeo flutua entre o microcosmo e o macrocosmo de forma tal que novas abordagens se abrem para temas tão complexos como a digestão de impressões, nossas origens no líquido amniótico, a hipótese do purgatório e o sistema econômico. Espera-se que os espectadores cheguem a um estado de incerteza em que de repente muitas [outras] coisas parecem possíveis.6

O vídeo completo tem pouco mais de 5 minutos, mas está sem áudio no YouTube – parece parte da maldição da fita mal assombrada – o que a torna muito menos perturbadora. Não temos Rist para levantar na sessão e dublar a si mesma. Tive o privilégio de assistir a obra completa e na tela grande da exposição. Apesar de considerá-lo um objeto de fascinação, meu primeiro contato com este vídeo visceral me deixou agoniada por muitos dias, tendo visões noturnas da protagonista. O vídeo que está disponível com áudio no YouTube tem 2:46, uma amostra fragmentada da minha experiência. A lembrança fiel é impossível e ilusória, resta trabalharmos com as sobras.

José Gil (1980) define a espontaneidade como “a manifestação da energia num corpo não codificado” e lembra que nos estudos corporais se comete uma “violência real sobre o corpo: quanto mais sobre ele se fala, menos ele existe por si próprio” 7Gil considera que “a gratuidade e o carácter de jogo absoluto da dança só são obtidos a preço de uma libertação dos constrangimentos corporais” e para Nóbrega (2010), “nem tudo na linguagem é consciente ou pensado, porém, precisa ser vivido para adquirir sentido”. 8Para colocar tais conceitos em prática, durante a disciplina Poéticas do Corpo, ministrada pela professora Olga Valeska em 2017 no mestrado em Linguagens do CEFET, no intuito de superar meu pânico relacionado ao curta, me propus a não apenas encarar o objeto de frente como estudá-lo e incorporá-lo.

No momento da recriação do curta, mantive meu celular fixo por um tripé que segurava o aparelho a determinada distância e gravei alguns vídeos individuais de teste para posteriormente selecionar os melhores trechos na montagem. Adaptei filtros físicos, não digitais, como uma tampa vermelha transparente e um plástico que envolvia a lente deixando a tela azul clara. A câmera de qualidade baixa que eu tinha disponível me renderia imagens intencionalmente nebulosas. Nesse sentido, em defesa de produções que não estejam necessariamente em alta resolução, Hito Steyerl STEYERL,9 critica a hierarquia contemporânea de imagens: “O foco é identificado como uma posição de classe, uma posição de facilidade e privilégio, enquanto estar fora de foco diminui o valor de uma pessoa como imagem” (tradução nossa).

Como trilha sonora, escolhi a faixa Bull In The Heather, do Sonic Youth, que teve uma importância na minha juventude bem maior do que os Beatles, além de ser cantada por uma mulher, Kim Gordon. Em meados de 2004 eu tinha um CD pirata e arranhado da banda, que começava a pular em determinado momento, e retomar a faixa corrompida me traz nostalgia desses tempos. Além disso, as distorções de guitarra combinam com a textura destruída do vídeo de Rist, que eu procurei emular no meu. Cantei a tradução para o português da primeira parte “ten, twenty, thirty, forty” e a partir do refrão continuei em inglês. A edição no After Effects simulou efeitos como o glitch e demais interferências na fita de vídeo cassete. Rodrigo Bomfim Oliveira (2011), em Hibridismo das linguagens audiovisuais, considera o vídeo como “importante artefato cultural na construção de uma estética imbuída de características impuras, não normativas”:

Com os dispositivos das novas tecnologias, o cinema parece bem mais próximo do público, que imprime suas avaliações por meio de comunidades virtuais, parodia as obras no YouTube e cria vídeos de tipografia cinética com diálogos dos filmes editados em softwares básicos. Assim, embora ainda haja diversos problemas quanto à produção e distribuição de longas-metragens no cenário brasileiro, o cinema tornou-se factível. Afinal de contas, habitam em blogs e sites de compartilhamento audiovisual curtas-metragens de iniciantes, feitos com equipamentos de baixo custo e editados em casa. Além do mais, muitos desses filmes ganham destaque em festivais alternativos em torno do mundo.10

Meu vídeo tem alívios cômicos que me fazem gargalhar – principalmente das minhas vozes fininhas distorcidas (pelo programa Audacity). O riso aqui é afirmativo e foi catártico no sentido de me lembrar de que Rist também era uma humana de carne e osso em processo de criação e não um espírito assustador de uma garota presa numa fita de vídeo, como Samara n’O Chamado.

Depois desse processo, me desespero menos ao ler o nome do curta de Rist, que descobri mexer comigo principalmente devido ao horror do corpo feminino fragmentado, jovem e efêmero, não presente em toda sua previsibilidade no espaço tempo, e não presente em corpo físico para sempre. A partir disso, notei como o link com o verso por mim cantado (“10 20 30 40”) foi eficiente, pois mostra a passagem do tempo inscrita no corpo da mulher que envelhece. Dessa forma, reuni dança, canto e performance no meu caótico e catártico vídeo intitulado 101 2 304 0.

Sinto um misto de vergonha e orgulho ao reassistir meu experimento, quase 4 anos depois. Confesso que esperava algum comentário de choque de alguém que esbarrasse acidentalmente nele em algum vídeo relacionado no YouTube (algo como “estou na deep web?”), mas não obtive mais que 69 visualizações até o momento em que escrevo. Nessa espécie de fracasso bem sucedido, reconheço minha coragem e ousadia no empenho de uma criação de algo diferente, que reverencia11 a obra de Rist, sem propor uma repetição desta. Não foi intencional, mas ao final do vídeo, filmada em preto e branco, me pareço mais com Thom Yorke, do Radiohead, dançando Lotus Flower, uma das partes mais dissociadas do original.

I need a fix ‘cause I’m going down

Por fim, considero o primeiro trabalho de Rist como um curta de terror experimental. Para Carroll (1999), o horror “é uma força de atração, pois convida à interrogação (…) uma parte suficiente é deixada na ambiguidade para que não possamos, em sã consciência, aceitá-la com plena convicção (…) Queremos ver o incomum, ainda que ele seja, ao mesmo tempo, repelente”.12Desse modo, na construção do horror, muito é deixado irresoluto, sem resposta, e assim, I’m not the girl who misses much conserva a eficácia estética e continua a carregar toda a violência e a virulência de quando foi concebido.

A presença criada por Rist é monstruosa, pois em sua indeterminação se afasta do humano, ainda que ela afirme a condição de mulher. As imagens não têm sentido, são etéreas. A personagem vira pixel, aparição transcendental, um fantasma digital eternizado na película. Continuo sem respostas, continuo me perguntando: por que ela continua a me aterrorizar tanto? Meu medo é o medo da vulnerabilidade a que me expõe o riso alheio?

É possível discutir o horror, mas não é preciso compreender a simbologia dos signos evocados pela obra para uma experiência completa de apreciação. Aqui não são muitos, pois o curta prioriza a opacidade: “Não há nada a explicar, nada a interpretar”.13 Nesses tempos distópicos em que meu cérebro parece funcionar flutuando em um jarro e meu corpo está quase atrofiado pelo sedentarismo compulsório do confinamento pandêmico, eu quis retomar essa história corpórea também pelo medo da morte, eu quis tirar potências de escrituras e danças das gavetas virtuais e enviá-las para as nuvens.

POR UMA HISTÓRIA DIALÓGICA DO CINEMA EXPERIMENTAL FEITO POR MULHERES

O chamado cinema experimental ou de vanguarda é muitas vezes descrito como difícil de definir, relacionado a uma investigação formal não comercial e, frequentemente, não narrativa. Costuma-se delimitar dois períodos principais dessa produção, um nos anos 1920 e 1930, centrado principalmente na França e outro, no pós-guerra, com seu ápice durante a década de 1970 nos Estados Unidos. Essa convencional demarcação temporal revela o caráter colonial da historiografia oficial do cinema experimental, que não identifica outras vanguardas fora do eixo Europa-Estados Unidos.

Seus filmes inaugurais foram marcados por experimentações dadaístas e surrealistas, resistentes à formalização narrativa predominante da época e com o interesse de reconhecer o cinema como arte. Nos interessa aqui o segundo período, principalmente a partir de 1960, quando o termo “cinema experimental” se difunde na teoria cinematográfica e se consolida como um gênero — ou ao menos um nicho. Esse segundo ciclo aprofunda as buscas do primeiro, com experiências com o cinema abstrato, o handmade cinema, o filme caseiro, o found footage, etc. A chegada da videoarte e do cinema expandido também amplia o campo dessas experimentações fílmicas. Consideramos que esse momento se estende aos dias de hoje, visto que muitos cineastas desse período seguem produzindo e outros novos ampliam as temáticas e formalizações iniciadas.

Há uma clara predominância masculina na escrita da História oficial do cinema. No experimental, isso não é diferente. Quando se pensa nos cânones dessa cinematografia, surgem com facilidade nomes como Stan Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger e Michael Snow. Alguns desses ainda carregam títulos típicos do patriarcado como “o padrinho do cinema experimental” (Mekas) ou “o pai do cinema experimental” (Brakhage). O nome feminino que aparece com mais facilidade é o de Maya Deren — e, claro, descrita como “a mãe do cinema experimental”. Com menos frequência, podem surgir nomes como Marjorie Keller, Peggy Ahwesh, Barbara Rubin ou Chick Strand. Todas elas, cineastas europeias ou norte-americanas, sendo raro encontrar alguma referência a cineastas do chamado Sul Global, à exceção de estudos específicos.

Em resistência a esse quadro geral de exclusões, este texto é resultado de uma pesquisa realizada ao longo do fatídico 2020, que também deu origem a um curta-metragem 13e a um longa em processo de finalização. Motivadas por uma urgência de referências experimentais realizadas por mulheres, tomamos como ponto de partida o livro Women’s Experimental Cinema, de Robin Blaetz, que reúne textos sobre o trabalho de quinze cineastas experimentais. Após buscas por suas filmografias, muitas vezes restrita a coleções de arte ou a distribuidoras de cinema experimental, realizamos uma troca de vídeo-cartas inspiradas por tantas formas e conteúdos encontrados. Ao longo do processo, sentimos falta de cineastas latino-americanas que, apesar da relevante contribuição ao campo, são frequentemente excluídas da tal historiografia oficial. Sendo assim, fizemos uma pesquisa alternativa para incluí-las nessa história.

A escolha das seis cineastas analisadas nesta correspondência deu-se por critérios históricos, geográficos e afetivos. Começando no auge da vanguarda dos EUA nos anos 1960/1970, chegamos a uma produção contemporânea, não sem passar pela criação latino-americana. Gunvor Nelson e Joyce Wieland representam o início desse caminho, duas imigrantes que começam suas carreiras nos anos 1960 nos EUA. Já Leslie Thornton e Abigail Child são representantes da vanguarda estadunidense dos anos 1970 e 1980 e seguem trabalhando ativamente. Terminamos o percurso na América Latina, com a mexicana Ximena Cuevas e a alemã-argentina Narcisa Hirsch.

A escrita epistolar costuma ser considerada um gênero menor de literatura, praticado sobretudo por mulheres 14. Vista como algo pouco objetivo, por ser em primeira pessoa e muitas vezes emotivo, a escrita em cartas nos pareceu adequada para construir uma comunicação à distância entre duas amigas cineastas, onde análise fílmica se mistura a sensações e trocas pessoais, em pleno confinamento da pandemia.

×

São Paulo, data indefinida, entre 2020/2021.

Amiga,

Espero que esteja se protegendo no inverno californiano. Engraçado pensar em você passando frio nas praias de Los Angeles, enquanto sofro de calor no asfalto de São Paulo.

A descoberta da sueca Gunvor Nelson salvou meus primeiros meses de isolamento. Cineasta prolífica, Nelson fez filmes por mais de 40 anos (de 1965 a 200615) e viveu durante 30 no East Bay dos EUA, perto de onde você está agora. Seu trabalho é difícil de classificar e ela própria explica que cada filme começa com uma estratégia ou atitude em mente, para em seguida realizar uma investigação do que deve ser feito16. Imaginei-a muitas vezes fazendo sua quarentena aos 90 anos em Kristinehamn, cidade sueca de 18 mil habitantes onde vive hoje, olhando para o lago com sua filha Oona, personagem de um de meus curtas preferidos, agora uma senhora de 60 e poucos anos.

De alguns de seus primeiros filmes, como Schmeerguntz (1965) e Take Off (1975), retenho a experiência de uma colagem analógica e radical aplicada a filmes explicitamente femininos. Em um contexto de cultura de massa dos anos 1940-1960 onde a figura da dona de casa é recorrente por um lado, e a dominância masculina no campo do cinema da vanguarda por outro, seus filmes são radicais tanto por sua experimentação formal quanto por seu conteúdo. Uma mulher retirando um OB em primeiro plano é algo ainda hoje raro de se ver em um filme. O desmembramento de Magda em Take Off, enquanto faz um strip-tease, reflete sobre a objetificação do corpo feminino de forma cômica, com um humor e leveza que talvez possam nos inspirar para pensar um cinema feminista.

Em Old Digs e Kristina’s Harbor, duas partes de um mesmo filme de 1993, o aspecto arqueológico de seu trabalho se destaca. Utilizando sobreposição de imagens e animação com riscos e recortes em cima de imagens filmadas, Nelson procura pelas camadas escondidas da realidade visível. O som também realiza uma busca solta por elementos reveladores, onde escutamos trechos aleatórios de conversas, algumas vezes repetidos em cartelas escritas. Essa sobreposição em camadas de som e imagem revela aspectos do passado, da memória e do imaginário, em um reencontro de Nelson com Kristinehamn, onde nasceu e para onde retornou após sua estadia nos EUA.

A experimentação sonora assume sua forma mais interessante em My name is Oona (1969). A filha de Nelson, então uma criança, fala repetidamente em off o título do curta (“meu nome é Oona”). A repetição em diferentes tempos origina uma trilha sonora experimental e única. O dispositivo imita os jogos infantis em que se repete uma palavra até que ela deixe de fazer sentido. Oona afirma sua identidade ao mesmo tempo em que essa parece perder sentido. Eu sou o meu nome? O que ele significa?

O interesse de Nelson pela linguagem me parece relacionado ao fato da cineasta ter feito seus principais trabalhos radicada nos EUA, fora de seu país natal e em uma língua que não era a sua — assim como você agora.

Take off / Old Digs / My name is Oona

Me espanta como o nome dela ainda é pouco reconhecido, mesmo nos meios do experimental. Penso em nossas trajetórias de cineastas não convencionais. Os tempos são outros, mas ainda parece difícil conseguir uma estabilidade nesse caminho. Você acha que nossa sina será trabalharmos extensivamente como Nelson e chegar aos 90 sem sermos devidamente reconhecidas? Nelson ainda tem a vantagem de viver na Suécia, país com recursos para a cultura e que entende a importância de preservar sua memória cinematográfica. Seus filmes estão preservados e são distribuídos digitalmente pela FILMFORM17. No Brasil de hoje, nem podemos contar com uma cinemateca para depositar nossos filmes.

Termino com os desejos de que Nelson esteja vacinada e volte a fazer filmes em breve, como tantos cineastas com sua idade ainda o fazem.

F.

Los Angeles, noite fria hollywoodiana.

Olá, amiga,

Te escrevo do inverno daqui pensando no calor daí e a saudade do encanto caótico de São Paulo começa a transbordar.

Curioso pensar que o mergulho nestas mulheres nos trouxe uma sensação de alívio e aproximação em tempos como estes. Ler tuas palavras sobre a Nelson me fez pensar muito na Joyce Wieland, a primeira mulher do cinema experimental que me intrigou a procurar similaridades. Alguém que, à diferença de Nelson, teve uma carreira “breve” como cineasta e que é vista hoje como uma das incompreendidas e ignoradas de seu tempo. Isso me faz ver que talvez essa sina que você comenta seja uma característica muito comum desse cinema não convencional — que é reconhecido em outro tempo, depois de muitas e muitas tentativas, provando uma insistência que só após anos é observada por alguém. E que é uma trajetória muito mais árdua sendo mulher.

Handtinting

O interessante de Wieland é que ela começou sua carreira como pintora e é nítida essa experiência manual em seus filmes. No caso de Handtinting (1967-68) fica clara a referência da pintura, ao usar tinturas de tecido para colorir esse filme silencioso de 5 minutos sobre mulheres dançando em loop. Me chama muito a atenção este recurso da imagem e o ritmo sonoro repetitivo, insistente. É recorrente essa representação do cíclico e variações diversificadas nos seus filmes, como em Sailboat (1968) e Catfood (1968)18, que te fazem ver uma mesma imagem de distintas formas, encontrando detalhes e leituras que à primeira vista quiçá estavam despercebidos. Uma proposta de trazer uma extravagância no ritmo e não linearidade que acaba sendo mais visualmente expressiva.

Wieland, sendo canadense e trabalhando na maior parte nos EUA19, trouxe a relação das temáticas culturais e identidade nacional no seu trabalho e visão como cineasta, declarando notoriamente sua posição política sobre esse país que ela chamou de casa. Um exemplo seria Patriotism (1964), onde um homem se encontra perdido no sono e uma avalanche de hot-dogs “patriotas” invadem sua cama em uma marcha por meio do efeito de stop motion. As salsichas começam a despedaçar os pães levando a bandeira dos Estados Unidos, talvez uma referência à “invasão imperialista”, até que finalmente o homem acorda e come as salsichas que chegaram até ele. Essa breve peça está atualmente exposta no MoMA20. Ala David Geffen, o que me deixa reconfortada ao ver a Joyce ocupando hoje alguns espaços de reconhecimento. Outro exemplo sobre sua crítica ao “sonho americano” é Rat Life and Diet in North America (1968), curta que mostra a jornada de um grupo de ratos – inusitadamente, ratos de verdade – que são prisioneiros nos EUA por um gato e que fazem uma fuga heróica para o Canadá, idealizado como um destino utópico de abundância e lazer. O filme centra-se nas imagens dos ratos perambulando pra lá e pra cá, enquanto o gato os observa como presas através de uma grade. Letterings carregam a narrativa, com frases que detalham as ações e aventuras dos ratos, transformando o filme em uma parábola e alegoria de um país que se encontrava na época em grande conflito de protestos contra o militarismo (diante da Guerra do Vietnã) e o capitalismo. Não à toa, foi um dos filmes mais reconhecidos de Wieland, sua construção é realmente única e genial como um filme experimental político em tom humorístico.

Patriotism / Rat Life and Diet in North America

O cinema como processo de colaboração, interlocução e trabalho coletivo é um aspecto de Wieland com o qual me identifiquei muito também. No caso de A and B in Ontario (1984), o filme consiste em um jogo improvisado de retrato entre duas câmeras, uma na mão de Wieland, e a outra na mão de Hollis Frampton. O curioso desse filme é que ele foi concluído 18 anos após sua filmagem, sendo Wieland quem editou esse filme criando um belo diálogo cinematográfico de forma epistolar entre as imagens.

Entretanto, assim como Nelson, Wieland foi outra mulher que não conseguiram encaixar em uma definição pragmática — definição a ser feita por um homem, evidentemente. Lembro de ler uma frase muito infeliz de Jay Scott sobre ela: “Tem sido difícil para a Wieland porque ela é uma mulher, e tem sido difícil para os críticos porque ela tem sido muito feminina… muito imprudentemente fértil”21. Me faz pensar que essa incompreensão também está relacionada ao fato dela ter sido companheira de um homem de reconhecimento: Michael Snow, uma figura chave do cinema estrutural. Sem dúvida, essa carreira “breve” se deu muito por conta dela ser mulher, às sombras de uma figura masculina que era muito mais predominante naquele tempo. A versatilidade do trabalho dela, esse estilo policêntrico, foi difícil de classificar e, portanto, ignorado pela maioria. A propósito, é o que mais me interessou nela, o fato de ter criado esse estilo de “Muitas Joyces” e, em cada trabalho, ser possível reconhecer uma parte de sua identidade e trajetória. Essa “imprudência” de estilos.

Me encontro agora pensando sobre nós mulheres cineastas, tendo companheiros homens que também trabalham com artes visuais. Estamos também fadadas a ter menos reconhecimento que eles? E termino, por ora, com mais algumas perguntas difíceis. Como evitar esse mesmo lugar em que os cânones da validação do cinema colocaram essas mulheres antes de nós? Como conseguir ser imprudentes livres de definições como as de Jay Scott?

A.

São Paulo, quarentena infinita, 2020/2021.

Chica querida,

É curiosa essa recorrência de mulheres cineastas difíceis de categorizar. Parece haver uma busca por uma liberdade formal extrema ou talvez uma relação mais intrínseca entre forma e conteúdo, sem seguir uma fórmula.

A Julia Teles, nossa companheira do som experimental nessa empreitada, postou um artigo do The Guardian que falava sobre as mulheres artistas que perderam o reconhecimento de suas carreiras ao se casarem. Para além de serem recordadas apenas como as “musas” de tal ou tal artista homem, há ainda a estranha tradição de virar uma propriedade do marido ao trocar o sobrenome, perdendo assim a continuidade da trajetória de um nome artístico único.

Por isso, queria falar agora de uma cineasta que não foi ofuscada pelo casamento com um artista homem, mas que ainda assim costuma ser referenciada por ter estudado com Stan Brakhage, Peter Kubelka e Hollis Frampton, que, como você citou, trabalhou com Joyce Wieland. A estadunidense Leslie Thornton começou seus trabalhos na mesma época que Wieland, mas segue viva e ativa, para nossa felicidade. Seu último trabalho foi uma exposição na Alemanha chamada Ground em 2020, em plena pandemia.

Em um primeiro momento, Thornton me chama a atenção justamente pela força da continuidade de seu trabalho. Ela constantemente reutiliza trechos de seus próprios filmes, encarando-os como found footage. Uma imagem ou som feito por ela nos anos 1980 cria novos sentidos ao aparecer novamente nos 2000. Sua série mais conhecida, Peggy and Fred in Hell, começou em 1983, antes de nascermos e continua até hoje. Nela, acompanhamos duas crianças brincando e criando jogos em um mundo pós-apocalíptico, influenciadas pela cultura de massa: Fred imita Jack Nicholson e usa uma camiseta do Superman, Peggy sabe a letra de Billie Jean de cor. Os cenários caóticos, construídos com acumulações de objetos e dejetos, sempre revelam uma televisão, um rádio ou telefone. Esses filmes me fizeram pensar em como as crianças estão vivendo a pandemia, assistindo TV e YouTube, criando mundos imaginários para fugir do tédio.

Peggy and Fred in Hell – The Prologue

A infância também aparece em Jennifer where are you (1981), onde vemos uma menina pequena passando batom exageradamente e brincando com um fósforo, enquanto uma voz masculina a chama ao longe e repetidamente “Jennifer, onde você está?” Thornton nos dá acesso a imagens de um mundo infantil de liberdade e subversão que é interrompido pela voz adulta que tenta controlá-la.

Essa junção entre imagens livres e sons que fazem o papel da autoridade se repete em muitos de seus filmes. Em um mais recente, They were just people (2016), Thornton usa o arquivo sonoro de uma testemunha da bomba de Hiroshima sobreposto a duas formas redondas e poéticas, que lembram bolhas aquáticas se formando e explodindo repetidamente. A voz mantém um tom neutro e científico, em contraste com o conteúdo chocante da fala. A imagem estereoscópica22, que parece bonita em suas texturas e cores, se transforma em algo aflitivo quando a testemunha descreve as consequências físicas do ataque nuclear. A junção de som e imagem nos faz imaginar o terror do que é difícil compreender.

They were just people

O som é o contraponto que torna as imagens mais complexas, nunca apenas comentando ou explicando o que vemos. Filha de um físico e neta de um engenheiro elétrico, o discurso científico reaparece muitas vezes em sua obra. Um que me chama a atenção nesse sentido é Strange Space (1993), em que vemos imagens de uma cirurgia médica mescladas com imagens do espaço sideral. Ouvimos o som dos médicos e enfermeiras discutindo a situação de saúde do ator Ron Watke, paciente da cirurgia, enquanto ele recita um poema de Rilke. Watke luta por sua sobrevivência, mas também pelo direito de não ser definido por aquele discurso científico sobre seu corpo.

Strange space

Oposições entre imagem-som, adulto-criança, homem-mulher, ocidente-oriente permeiam suas obras e Thornton parece ter a convicção de que nunca é possível captar o Outro em sua totalidade. Isso fica claro em X-TRACTS (1975), que poderia ser apenas um portrait documental com imagens em close-up, não fosse a edição de off entrecortada, formada por curtos pedaços de palavras ou frases com durações que variam de 3 segundos a ¼ de segundo. O discurso é impossível de ser entendido em seu todo e isso faz com que o espectador tome uma posição atenta, tentando juntar os pedaços de informação que o som nos joga.

Te deixo com uma frase de Thornton sobre seu próprio trabalho que acredito que você vai gostar: “Eu posiciono o espectador como um leitor ativo, não um consumidor. O objetivo não é um produto, mas um pensamento compartilhado”. Parece um bom caminho, não?

F.

Los Angeles, lockdown permanece, entre 2020/2021.

Amiga,

Que bela forma de concluir a tua última carta com essa impactante frase de Thornton. Compactuo do mesmo pensamento dela e acredito que não devemos nunca subestimar a sensibilidade do espectador para a autenticidade.

Nessa busca de radicalizar e repensar a forma, relembro da cineasta e poeta Abigail Child, alguém que tem feito filmes por 20 anos e que também para nossa alegria, continua muito na ativa, lançando inclusive um novo filme no ano passado que circula em diversos festivais de cinema. Vejo seus filmes claramente como uma contrapartida dessa lógica mercantilista do cinema e uma busca incessante de trazer liberdade às suas próprias imagens, como se propondo a olhar por todas as direções delas, desatá-las para concedê-las múltiplos sentidos.

Podemos perceber alguns traços dessa performatividade da imagem e os conteúdos que claramente Child se interessa em Is this what you were born for? (1989), que Child descreve como um mapa de sete filmes que resultam de reflexões sobre o mundo no final do século XX. Há uma correspondência entre o found footage e as imagens que ela mesmo capta, criando uma composição prismática de imagens e variações de sons como uma poesia. Não à toa, Child se denomina também como poeta, porém não utiliza-se de uma poesia tradicional lírica. Sua particularidade é a forma como utiliza versos e palavras como elementos que interpretam a sua própria imagem e que criam uma construção narrativa em fragmentos. A composição rítmica não linear também é uma característica bastante recorrente nos seus filmes, fazendo com que o som seja um elemento que libera a imagem para diversas interpretações. Por vezes a montagem de imagens é inescrutável, mas a riqueza de elementos e efeitos faz com que eu acompanhe e tente capturar atenta todos os alvos de significado.

Outro projeto composto por filmes como capítulos é Trilogy of the Suburbs (2011)23, uma leitura sobre a experiência migratória desde a infância até a senioridade nos subúrbios dos EUA e o que resulta dessa procura do “sonho americano” em um período pós segunda guerra mundial. Iniciando com Cake and Steak (20 min), novamente o found footage incorpora-se às imagens de Child, construindo uma montagem de rituais visuais entre garotas se preparando em uma cerimônia de comunhão na igreja e famílias se divertindo em um parque de diversão. Aqui, vejo uma característica recorrente de Child em filmar pela janela, como se fosse um voyeurismo da imagem, do que se retrata e como se retrata. Me chama a atenção também o uso da tela dividida em duas ou três imagens, mostrando uma similaridade em diferentes planos ou cenários.

A seguir temos The Future is Behind you (21 min), que constrói uma narrativa completamente diferente à anterior, utilizando o home movie de uma família da Bavária dos anos 30 para ficcionalizar uma crônica familiar entre duas irmãs que discutem sua origem e a ideologia política de sua família. Child introduz os personagens, as complexidades e discursos através de letterings que constroem a narração do filme, embora não tenham sempre uma relação direta com a imagem. A ficção, biografia e linearidade se misturam em fragmentos, quando a narração de repente volta-se ao espectador: “Por que a câmera convida a uma despedida?”, “Memórias são somente confiáveis quando servem como explicação?”

Ao concluir com Surf and Turf (25 min), Child nos mostra uma perspectiva peculiar da costa Jersey, retratando uma comunidade misturada de novos e antigos imigrantes, entre judeus, irlandeses e italianos. Imagens do cenário do subúrbio americano: as ruas, as casas, os jardins, se repetem mostrando uma similaridade. Em diversas entrevistas, misturadas entre idosos sentados num clube e jovens surfistas procurando por liberdade, Child nos expõe a esta disputa e ambiguidade entre gerações e imigrantes em uma composição de vozes, ecos e imagens piscantes do cenário suburbano numa América capitalista. Esse filme se tornou uma grande referência de um retrato em fragmentos da experiência imigrante, e me fez entender muitas questões sobre o ser mexicana neste país e numa cidade que foi literalmente fundada por mexicanos. Entendo como as contradições existem até os dias de hoje, quando ainda há uma resistência às pessoas de origem humilde que migram para bairros mais nobres e a discriminação entre próprios latinos e imigrantes. O brasileiro aqui não quer se confundir como um latino mexicano. Curioso e trágico, não?

Cake and Steak / The Future is Behind You / Surf and Turf

Algo que vejo claramente em Child é o interesse pela história mundial e a necessidade de reescrevê-la nos seus filmes. Sendo uma mulher feminista e com convicções políticas ferrenhas à esquerda, vemos um filme que espelha novamente essa busca por um passado que é ainda presente: Acts & Intermissions: Emma Goldman in America.

Esse filme sobre “a mulher mais perigosa na América” é um ensaio em colagens sobre a trajetória da anarquista Emma Goldman durante seu tempo nos EUA. Os recursos de Child são similares, combinando títulos e vozes na narração, e a mistura de found footage antigo e recente com uma encenação ficcional que desvela a figura histórica que foi Emma Goldman. Child aborda as análises e polêmicas em torno de Goldman e cria uma relação com o presente, mostrando imagens documentais contemporâneas de mulheres trabalhando em fábricas de têxteis e vídeos de confrontos policiais durante protestos políticos. Assim como o nome do filme anterior: The Future is Behind You…

Falando em tempo, penso no processo criativo dela. Em alguns casos, a cineasta comenta que teve a ideia do filme há uma década, e só após esse período conseguiu concretizá-lo. Em tempos onde a “indústria” nos exige que aos 30 e poucos estejamos na transição de emergentes para estabelecidas, me pergunto se podemos esperar que nossas ideias nasçam sem a exigência da contemporaneidade. Tenho ideias que continuam em pensamento há 10 anos, e sinto culpa de não tê-las concretizado até agora. Após Child, a culpa diminuiu um pouco.

A.

São Paulo, não-carnaval, 2021.

Amiga,

A mexicana Ximena Cuevas alegrou minha impossibilidade de carnaval por aqui.24 Seu humor escrachado e sua liberdade de criação reafirmam minha motivação para seguir nesse caminho.

A carreira de Cuevas começa de forma curiosa. Seu primeiro trabalho foi na Cineteca Nacional da Cidade do México, cortando cenas que seriam censuradas pelo governo. Essa experiência parece ter influenciado bastante o trabalho autoral de Cuevas, principalmente no seu uso de found footage. Trechos de filmes clássicos mexicanos ganham novos sentidos, geralmente irônicos, em sua montagem, questionando o papel da cultura e das imagens na construção da identidade nacional do país. Há também uma crítica à colonização cultural muito presente. No filme Cinépolis (2003), reutiliza imagens da filmografia mexicana e estadunidense para inverter o sentido do termo alien (usado pelos americanos para caracterizar imigrantes ilegais, em sua maioria, mexicanos). Nesse filme, os invasores alienígenas são os estadunidenses, com sua cultura de massa e suas imagens cinematográficas que vendem o “american dream” para os países ao sul de sua fronteira —inclusive e fortemente o Brasil.

Vendo os filmes dela e ao tentar digerir tantas referências que seguramente são mais claras para quem cresceu assistindo filmes e TV mexicana, me senti muito próxima a você. Eu também cresci assistindo novelas e assistindo programas trash de televisão, mas há algo de muito especifico no melodrama mexicano, que Cuevas explora a fundo.

O videoclipe Corazón Sangrante (1993), uma parodia da iconografia nacionalista do México, é uma maravilha kitsch, com abuso de efeitos, cores e melodrama. Diversas representações da mulher mexicana são exageradas em cena, da ranchera à Santa, da mulher fatal à masoquista, enquanto a música conta a história de uma mulher sofrendo por um coração partido. É curioso que o videoclipe seja uma das formas comerciais que mais se aproxima e se apropria das características formais do experimental.

Em muitos de seus curtas, Cuevas se coloca em frente à câmera, ela própria se filmando. Em Diablo en la piel (1998), a cineasta realiza truques de atrizes para chorar em cena, entre eles, passar Vick VapoRub no globo ocular e pimenta na pele ao redor dos olhos. O vídeo é angustiante, mas o que fica é a atmosfera dramática de Cuevas com os olhos inchados, chorando. Vemos o dispositivo, o mágico revela seu truque, mas ainda assim, nos engana. Diablo me lembra a autoflagelação e a relação com o body art das primeiras videoartes aqui no Brasil, com Letícia Parente costurando o próprio pé em Marca Registrada (1975) ou Sônia Andrade deformando seu rosto com um fio de nylon em 1977.

Diablo en la piel / Corazón sangrante

Sua série contínua Dormimundo, composta por diversos vídeos curtos de 2 a 5 minutos, é um retrato peculiar do cotidiano mexicano. Cuevas registra momentos íntimos, banais, de alegria ou tristeza. Ela experimenta com a filmagem e o enquadramento para encontrar na edição e pós-produção o sentido e emoção que quer retratar. Uma limpeza de pele, férias à beira da piscina, uma canção que origina uma briga de casal. Qualquer fato corriqueiro é passível de transformação aos olhos de Cuevas. Usando trilha sonora carregada, máscaras de pós-produção, cartelas em fontes cafonas, a vida é registrada como uma sequência de sketches cômicos e ao mesmo tempo reveladores.

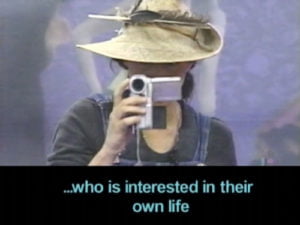

Uma de suas obras mais ousadas não é exatamente um filme, apesar de ter sido editada e lançada por Cuevas como tal. Trata-se de uma performance que a artista fez em um programa de televisão de fofoca e confusão chamado Tómbola (2001), uma espécie de Luciana Gimenez do México (você deve conhecer melhor do que eu). Cuevas participa do programa, em que subcelebridades expõem seus ridículos e são aconselhadas por “profissionais”. Quando chega sua vez, Cuevas tira uma mini câmera de sua maleta e a aponta para a lente do programa, se dirigindo diretamente ao espectador, dizendo estar à procura de alguém que esteja “interessado em sua própria vida.” Por um lado, a intervenção pode parecer elitista, como os “intelectuais” que julgam quem assiste BBB enquanto o Brasil desmorona. Por outro, a postura é de uma abertura e ousadia imensa. Que cineasta hoje teria coragem de “passar vergonha” participando de um programa desses?

Tómbola

Cuevas parece motivada por uma vontade de filmar tudo ao seu redor, sem se importar com um resultado ou um “plano de carreira”. Esse último é um assunto recorrente em seus vídeos. Em Contemporary Artist (1999), um vídeo curto, em preto e branco e com uso de fast forward, Cuevas se filma ensaiando para falar com um importante curador de arte. O off faz o papel de seu pensamento, onde reflete de forma irônica sobre o que é trendy ou cult na forma audiovisual. No espelho do banheiro, se enquadrando com a privada, ela ensaia como promover a si mesma e o seu trabalho. Quando decide finalmente falar com o curador, ele já foi embora. Para além do incômodo em ter que se autovender, situação ainda mais comum para cineastas e artistas hoje, o recado é claro: ao pensar demais em como se colocar no mundo das artes, a oportunidade foge.

Acho que Cuevas tem muito a nos ensinar com seu deboche, sua liberdade formal e seu desprendimento. Experimentalismo não é equivalente a sisudo ou a chato.

F.

Nova York, primeira nevasca na vida, 2021.

Amiga, te escrevo agora desde o inverno rígido de Nova York com a vontade de estar pulando o carnaval colada em uma imensidão de gente.

Começo a pensar sobre os espaços que queremos ocupar. Acredito que a prática do experimentalismo também vai além das telas de projeção. Às vezes, ele precisa extrapolar e ocupar espaços mais diversos. No caso de Cuevas, me impressiona o acesso que ela oferece do seu trabalho nos seus canais online. Um desprendimento de uma lógica de distribuição de filmes que o cinema experimental poderia também radicalizar. É algo que admirei muito da minha paisana e ter um portal aberto para conhecer seu trabalho e um pouco do seu mundo foi motivo de grande felicidade para nós.

Mantendo as referências latinas, compartilho agora sobre o mundo ao redor de Narcisa Hirsch, alguém que chegou da Alemanha a Buenos Aires no início dos anos 30 a passeio e, após a guerra impedir sua volta para a Europa, decidiu ficar. Considerada como uma das precursoras do cinema experimental na América Latina, Hirsch tem criado filmes há décadas que retratam temas existenciais como o amor, a materialidade do corpo, erotismo, o nascimento e a morte. Similar à Joyce Wieland, Hirsch começou como pintora nos anos 60 e também expandiu os espaços da tela de pintura em busca de um novo tipo de espectador. Ela começa a encenar happenings através de um trabalho coletivo em uma comunidade de artistas formada com integrantes da UNCIPAR, que na maioria foram os que iniciaram a formação do cinema independente e experimental da Argentina. A essência da criação coletiva foi algo crucial no trabalho de Hirsch naquele momento, na procura de fluir de uma linguagem para outra. Apesar de Hirsch não se declarar militante e nem seguidora de nenhum “ismo”, acreditava no papel político dos seus trabalhos como uma ruptura da tradição e na intervenção de espaços.

A partir dos registros fílmicos desse processo criativo e as performances dos happenings de Manzanas (1973), Bebés (1973) e La Marabunta (1967), ela começa a focar em filmes. Essa última foi a obra mais representativa da junção entre performance e filme, e consistiu em um esqueleto de uma mulher gigante recheado de comida e lixo onde pombas circulavam ao redor. O inusitado deste projeto é que ele foi apresentado no famoso Cine Coliseo de Buenos Aires junto com a estreia do filme Blow Up de Antonioni. O registro fílmico resulta em imagens de uma multidão da classe média se debruçando no esqueleto para devorar a comida, evidenciando uma crítica social de Hirsch sobre o público intelectual “ilustrado” de Buenos Aires em um cenário prévio à ditadura.

Retrato de una artista como ser humano

Ela realiza também o filme Retrato de una artista como ser humano (1973), que consiste em um compilado de happenings realizados com Marie Louise Alemann e Walther Mejía como um estilo de diário pessoal sobre experiência de criação coletiva. As imagens não seguem uma linearidade e por vezes criam um clima surrealista, sondando o formal e o pessoal, o íntimo e o coletivo.

O que me ressalta nessa obra é perceber a potência feminina nessa criação coletiva, e ver claramente que as cenas mais transgressoras são inclusive representadas por ela, como por exemplo quando ela come um fígado cru.

Taller

O que se vê e não se vê, o que se projeta e o que está por trás da projeção são conceitos que Hirsch explora em alguns dos seus filmes como Come Out (1971) e Taller (1975). Em Come Out, a imagem é introduzida fora de foco com o som de uma frase em loop e entrecortada, para que somente ao decorrer do filme o plano vá se abrindo para evidenciar a imagem “real”: uma vitrola tocando um disco. No final, um segundo plano revela a música que estávamos ouvindo em fragmentos: Come Out de Steve Reich. Já no caso de Taller, vemos apenas um plano sequência de uma parede do atelier de Hirsch, que utiliza da narração para descrever o que se encontra fora de quadro, fazendo com que o espectador reproduza mentalmente as imagens por conta própria.

Me interessa as relações que Hirsch cria em seus filmes, sobre o interno e externo, o doméstico e místico, o que permanece e a amplificação do lírico. Concluo então com Aleph (2005)25, uma adaptação livre do livro de contos do Jorge Luis Borges, onde nas palavras de Hirsch: “O Aleph é o ponto onde o tempo diacrónico e sincrónico se encontram, e nossa vida pode ser uma experiência de ‘toda uma vida ou de um minuto’”. Em uma sequência de imagens ditadas pelo tempo de um relógio que entra em cena como interrupção a cada segundo durante o período de 1 minuto, o filme faz alusão a instantes da vida como representação do infinito e eterno. O início mostra a morte de uma ovelha para depois seguir com o nascimento de um bebê, entrelaçando o tempo que passa com imagens de paisagens, uma criança crescendo, uma mulher sofrendo violência doméstica e o envelhecimento.

“Cada segundo representa uma instância da vida do nascimento à morte. O Aleph é o ponto que concentra essas instâncias.” Impressionante como por um minuto somos capturados neste ritual fílmico que Hirsch cria e ao tratar de temas como a morte — tema que me fascina como exploração fílmica — não poderia deixar de citar esta obra como uma das favoritas.

El Aleph

Me intriga também sua procura pela liberdade em seu trabalho além da forma. Hirsch indicava que existia uma emancipação ao trabalhar com um orçamento enxuto, pois se adicionava a liberdade de não ter que vender. Assim como outras cineastas que mencionamos, ela também não tinha pressa, “um frame por dia, ou a cada ano”. O experimental para ela era um ato subversivo, o que faz com que poucos consigam manter uma lealdade e muitos migrem para outro tipo de cinema)26

A.

×

Após um ano de trocas, chegamos aqui, inspiradas pela trajetória dessas seis mulheres cineastas e artistas que lutam por um cinema não industrioso e não tradicional, a partir de práticas experimentais que priorizam suas liberdades e autonomias criativas.

Essa imersão em andamento resulta de uma necessidade de pertencer como cineastas, como latino-americanas, como mulheres em um meio predominado por referências estéticas masculinas. Entre nós, traçamos novos caminhos e, ao mesmo tempo, valorizamos vozes que até então pouco conhecíamos. Agora, nesta tênue linha entre arte e vida, nos perguntamos: para onde seguimos?

Atualmente nos encontramos em um contexto social e político similar e distinto entre os EUA do recém-eleito Biden, mas ainda com o trumpismo vivo, e o Brasil de Bolsonaro. Com a dura realidade de uma pandemia global, nos deparamos com limitações de produção e financeiras no cinema. Nesse sentido, o radicalismo acaba tornando-se uma forma de afirmação para continuar fazendo filmes. Nossas limitações acabam sendo escolhas impostas e adaptam-se às características dos filmes feitos pelas mulheres que nos estimulam, como os filmes caseiros DIY (Do It Yourself), a câmera na mão e o cinema autodidata.

Existia e existe — para as ainda atuantes Child, Thornton e Cuevas — o objetivo de radicalizar a forma, derrubar as normas e criar uma arte do ponto de vista da mulher. Elas, entre tantas outras, não se tornaram apenas uma homenagem ou alusão estética para nós, mas sim um fio condutor de um passado que se torna muito presente — uma inspiração ativa. A partir disso, podemos começar a imaginar um caminho para uma história do cinema experimental escrita, feita e compartilhada por mulheres, incluindo nessa trajetória as latino-americanas.

Buscamos uma história de um cinema experimental presente que continue pelo mesmo percurso de rupturas e liberdades diante das amarras hegemônicas do cinema. Dessa forma, insistimos também em nos inserir como cineastas experimentais latinas nessa narrativa em (des)construção.