IMAGINAR O PRAZER E OS FILMES QUE NÃO FIZ

Filmes são coisas a serem feitas, e eu, que já construí artefatos muito concretos para filmes – entre casas de senhoras solitárias, abajures para adolescentes sonhadoras e naves espaciais para guerreiros intergalácticos – quando me vejo diante da possibilidade de realizar um filme a partir do zero começo a me debater em meio a ideias profundamente etéreas. Meio fio, meu primeiro curta, nasceu da minha vontade de filmar a solidão feminina, da minha experiência com a cidade e da minha profunda crença de que elas podem, por meio do cinema, se tornar uma só. Meio fio era só um nome dado ao bloco de concreto que delimita a rua e a calçada. E era também o lugar onde Karine e Flávia se sentavam para conversar. Ao mesmo tempo, o que é a metade de um fio se não outro fio? É a metade de algo que sempre se torna um. E isso pra mim tinha a ver com a solidão.

Tem muita coisa que acontece enquanto se faz um filme e também depois que ele passa a existir na sala de cinema. Pra mim era um filme sobre a solidão e eu queria que as pessoas vissem na personagem uma mulher autônoma. Mas também, esse espaço da solidão era o espaço da fantasia, onde se rememora e se projeta a relação com o outro. Quando o filme começou a circular, eu conversava com muita gente que se identificava e se emocionava com o sentimento que expusemos ali. Ouvi muitas vezes que era um filme “voltado para o público feminino”. Mas percebi também que as fantasias românticas narradas pela personagem provocavam riso em algumas pessoas. Isso aconteceu pela primeira vez quando passei o filme em uma escola, e pensei, bom, adolescente sempre ri de nervoso. Mas aí eu comecei a ver gente adulta rindo e pensei: é, tem alguma coisa aí.

Eu penso muito nessa ambiguidade que eu via na reação das pessoas ao se deparar com aquela intimidade feminina exposta na forma dos relatos de Karine Bahn, e é um pouco sobre isso que quero escrever aqui. Acho que há algo que surge dessa relação que a gente estabelece, enquanto espectadores, com essas imagens que desconcertam, que fazem a gente sentir um pouco de vergonha, ou que chacoalham com um certo “gosto” do que é o bom cinema. Acho que é um pouco o que os filmes de Douglas Sirk provocaram e ainda provocam. Ou o que talvez filmes como Inferninho e Sol Alegria colocam hoje, de maneiras muito diferentes. Ou até o que criou uma certa resistência, por exemplo, em torno da pornochanchada brasileira.

Então, uma forma de falar sobre isso com vocês é puxar impressões sobre filmes que assisti, alguns mais de uma vez, e que de alguma forma falam dessa intimidade feminina e provocam as nossas percepções sobre ela. Mas é bom falar que esse não é um texto que pretende fazer análises formais ou estabelecer coerências entre um corpo de filmes. Não tenho essa pretensão crítica, e assumo até uma certa dificuldade em fazê-lo. Quero falar sobre os filmes a partir da ótica de quem os assiste porque quer fazê-los. Falar como se conversa sobre eles na mesa de bar, na saída do cinema, nessa coisa que também faz parte da experiência coletiva que é o cinema. Experiência da qual hoje estamos apartadas. Não só pela impossibilidade de entrar e sair da sala de cinema, mas também porque tudo indica que o contexto geral de produção e de fruição do cinema está sendo desenhado para que essa experiência definhe.

Eu penso que vivemos uma guerra contra a imaginação. Qualquer experiência de invenção de mundos que enfrente o atual estado de coisas está sendo deliberadamente polida. Tomando isso para o cinema, eu acho que podemos pensar na imaginação tanto como aquela que dá substância ao filme, que provoca o seu estado de espírito; como aquela presente na experiência de se estar acompanhada do filme na sala de cinema, com ele projetado de forma que a gente se sinta miúda diante da tela, permitindo que nossa mente produza derivação e prazer.

Atravessada pela necessidade de fazer filmes, e ao mesmo tempo, pela completa impossibilidade que se coloca neste momento, tanto de fazê-los como de dividir espaço com eles na sala de cinema, escrevo pela necessidade de colocar essas ideias para circularem. Pode parecer, mas isso aqui não é um texto de lamentações. Eu quero devanear sobre filmes que não fiz, cogitando que pode interessar a alguém dividir isso comigo, e desejando ferozmente que esses filmes venham a existir.

A pergunta que eu me faço há algum tempo é de como a capacidade de invenção do cinema pode provocar a nossa imaginação acerca daquela intimidade feminina. Se a gente pensa na intimidade como algo que está guardado, trata-se de trazer para a tela algo que não é visível. Essa intimidade, esse universo oculto que me interessa, guardado como segredos em um diário, é um universo povoado pelo desejo, pela fantasia, pela sexualidade e, simultaneamente, por todas as forças que tentam mantê-los ocultos. O que me interessa é buscar como esse universo sensível e invisível vai tornar visíveis nos filmes as múltiplas experiências do prazer feminino.

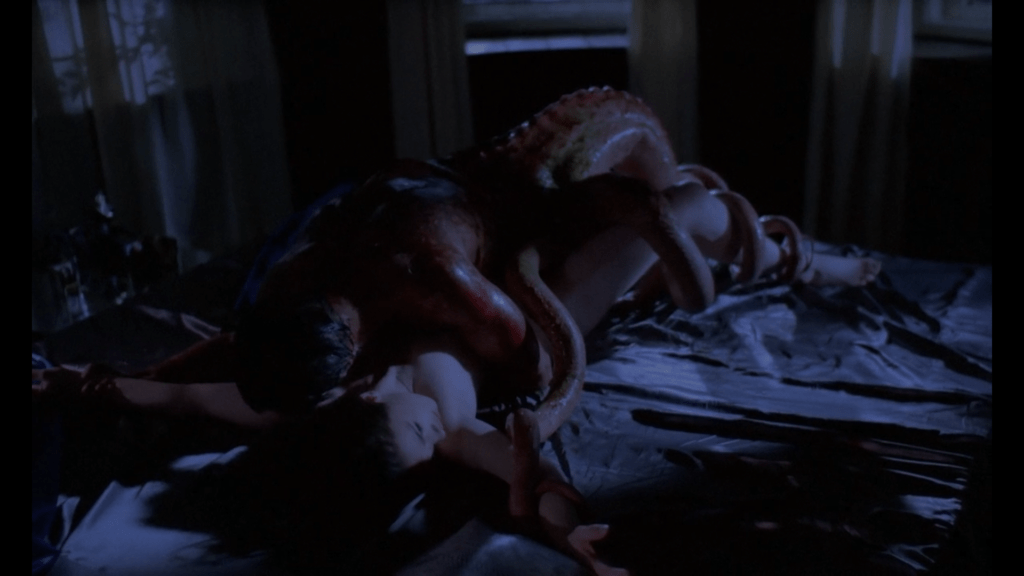

Acho que um começo pode ser perguntar como agem essas forças que procuram manter oculta essa experiência do prazer, e porque ela em si pode ser tão ameaçadora. Em Possessão (1981), eu vejo essa ameaça no olhar que Mark (Sam Neill) lança para Anna (Isabelle Adjani) na cena em que ela se entrelaça ao monstro-amante.1 Embora o filme aparentemente diga o contrário, o conflito de Anna para mim não é com os dois homens entre os quais ela está dividida – o marido e o amante – mas sim com o monstro que a possui. “Eu não posso” ela repete, ao mesmo tempo que diz “preciso ir”, enquanto vai ao encontro do monstro, apesar do muro, apesar dos carros que despencam à sua frente. Ele a espera, ela cuida dele. Ele a possui, ao passo que a enlouquece, mantendo-a dividida entre a fé e o acaso, “essas duas irmãs”. Na cena a que me refiro, Anna está envolvida pelos diversos tentáculos do monstro, ele a penetra, ela olha para Mark e diz: “quase…. quase, quase, quase”. Mark, aterrorizado, apenas diz “sim” e foge, incapaz de lidar com aquela cena. Depois, ele quer salvá-la, mas também quer matá-la e quer morrer. O monstro que possui Anna é a sua própria experiência do prazer, inapreensível para os dois homens com os quais ela se relaciona e, principalmente, para ela mesma.

Essa experiência do prazer tornado horror eu vejo também em Trouble Every Day (2001)2 com esse título que sugere a persistência de um problema dia após dia. O desejo pulsante em Cloé (Béatrice Dalle) é uma doença. Tanto ela quanto Shane (Vincent Gallo), seu amante do passado, são acometidos da mesma doença, aparentemente incurável: a experiência do prazer sexual leva-os a canibalizar seus parceiros até a morte. Shane é atormentado pela culpa, e nele eu vejo uma racionalidade que não vejo em Cloé. Enquanto Shane resiste ao seu desejo pois sabe que ceder a ele significa matar sua esposa June (Tricia Vessey), o desejo de Cloé é visceralmente mais potente e incontrolado, atuando como uma força centrípeta e fatal. Quando finalmente encontra Cloé, Shane a mata e, neste ato, me convenceu de que ele a via como provocadora de sua condição. A cena imediatamente seguinte a que Cloé arde em chamas é a de Shane transando com June, como se acreditasse na sua cura a partir da morte de Cloé.

Existe nesses dois filmes um ímpeto de exterminar aquilo que dá prazer e, simultaneamente, atormenta. Pode ser uma potencialização desse desconcerto que causa a experiência visível do prazer feminino: uma experiência tornada monstro. Na construção do filme de horror, é preciso criar um monstro no qual a gente acredite, e para acreditar é preciso temê-lo. E quanto mais tememos, mais forte ele se torna.

“Tenho medo da vida! Às vezes eu fico aterrorizado. Qualquer felicidade parece trivial. E, no entanto, me pergunto se tudo não passa de um engano… essa busca da felicidade, esse medo da dor. Se em vez de temer a dor e fugir dela, se pudesse… atravessá-la, ir além dela. Há algo além da dor. É o ser que sofre, e há um lugar onde o ser… acaba. Não sei como expressar. Mas acredito que a realidade… a verdade que eu reconheço no sofrimento, mas não reconheço no conforto e na felicidade… que a realidade da dor não é a dor. Se for possível atravessá-la. Se for possível suportá-la até o fim”, disse Shevek3 em Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. O que nosso instinto primordial nos diz é: evite a dor, fuja do monstro. Filmes, fábulas e parábolas foram contados para nos fazer acreditar que é possível superar a dor e, depois dela, alcançar o júbilo, o céu, a recompensa.

Para Lilian, ou Maria, ou Célia (Célia Olga), em Lilian M: Relatório Confidencial (1975) essa recompensa nunca chega.4 A cada relacionamento ela vive tudo o que pode viver, mas subitamente passa para outro, como que entregue ao acaso das circunstâncias. Os cortes do filme não permitem fechar um julgamento moral acerca de Lilian, apenas acompanham seu movimento, que é sempre de viver uma experiência e passar para a próxima.

Uma cabeça treinada para procurar propósitos vai se perguntar pelo quê ela está procurando. E essa mesma cabeça aí poderia tornar essa personagem opaca, desinteressante. Mas aí acontece uma cena, que fica voltando em looping na minha cabeça sempre que assisto ao filme, ou quando lembro dele. Lilian encontra Braga (Benjamin Cattan) em um restaurante. Ele é o seu primeiro amante na cidade, um homem rico, casado e que a mantém. Ele fala sem parar. Lamenta-se das agruras de ser um homem poderoso, com tantos empregados que não enxergam a bondade que há nele. “Eu poderia privá-la da minha amargura, mas eu nunca tive tempo de ir ao neurologista. O único preço por tudo que eu lhe fiz, foi você sempre me ouvir sem refutar ou concordar. Sua mudez, ou quem sabe, a sua ignorância, são elementos altamente terapêuticos para mim. Minha primeira mulher sempre foi minha confessora, até o dia do parto do Fausto…”. Lilian desliga-se e olha para o nada enquanto ele despeja sobre ela toda essa chatice. Subitamente, o salão do restaurante é invadido por dançarinos, vestidos com roupas coloridas, que dançam em volta da mesa e por trás deles. A câmera lentamente se aproxima do rosto dela, e é como se os dançarinos e a música fossem as voltas que sua mente dá enquanto ouve todo aquele blá blá blá. Aquela poderia ser sua mudez ou sua ignorância, como Braga diz. Mas aí vem o cinema e, à mudez e à ignorância, opõe a imaginação e o desejo.

Um de seus amantes vai oferecê-la um trabalho em um bordel. A primeira pergunta que a cafetina faz a ela é: “Você sabe dançar mambo, meu bem?”. Seguem-se cenas da cafetina fantasiada, encenando diversos estilos musicais a Lilian: rumba, conga, ula-ula, etc. Lilian se empolga, é como se naquele momento estivesse vivendo a fantasia construída enquanto conversava com Braga. O filme não entra muito nisso, assim como Lilian não entra muito em nada. Mas essa cena pra mim diz muito sobre a disponibilidade de Lilian de performar diversos papéis, e o prazer que encontra nessa busca que a gente não apreende, se transformando numa personagem fugidia, incapturável, assim como é o próprio desejo.

O acaso que atormentava Anna é o que conduz Lilian. Ela escolhe não ceder à fé: é a primeira que ela abandona quando deixa o marido e os filhos no início do filme. Mas nessa propulsão de Lilian existe um instinto ou uma necessidade de sobrevivência, e é esse instinto que coloca a experiência do prazer em contato com a experiência do mundo, de seu território e das regras que constrangem a existência. E o prazer acaba entrando nesse jogo, delimitado entre a disposição para ceder ou transgredir essas regras.

Uma vez eu estava em um bar aqui na Ceilândia e fui ao banheiro. Quando empurrei a porta, percebi que tinha uma pessoa dentro e recuei. A mulher que estava lá abriu a porta e me falou que eu podia entrar. Era um banheiro pequeno, só cabíamos nós duas lá mesmo, eu fazendo xixi e ela na pia. Começamos a conversar. Ela me disse que trabalhava na Império, mas que tinha ido nesse bar hoje porque estava procurando uma menina pra substituir ela lá. Queria mudar. Comecei a entender o que ela estava querendo me propor. Ela me perguntou se eu já tinha feito programa, eu disse que não. Ela disse que era de boa, que eu ia me acostumar. E que ela começou porque era assim: “Eu pegava um cara num final de semana. Aí quando era no outro final de semana tava lá o mesmo cara com um amigo. E dessa vez, o amigo dele é que queria me comer porque sabia que eu já tinha dado pro outro. Aí é melhor cobrar, né?”. Ela disse que eu ficasse tranquila, olhou pras minhas roupas e disse que se eu topasse ela ia no shopping comigo pra gente ver umas roupas novas. Eu disse que ia pensar, ela disse que se eu topasse era só aparecer de novo lá na próxima sexta.

Nunca mais essa proposta saiu da minha cabeça. Estava ali, um dos caminhos. E é só mais um deles, eu pensei, assim como Lilian pensou. A prostituta, que penso aqui como personagem, estabelece um outro jogo com o prazer que é o da relação produtiva. Nele, é preciso se usar da fantasia e do desejo de maneira pragmática, tornando-o mercadoria negociável. O bordel de luxo em Palácio de Vênus (1980) é construído como uma fábrica.5 Ali estão todos os componentes da linha produtiva, o patrão, os operários, o valor da jornada de trabalho, as disputas por hierarquias, tudo permeado pelo pragmatismo necessário para que o sistema opere. Logo no início do filme, Madame Carlota (Elizabeth Hartmann), dona do bordel, diz a Dolores (Arlete Montenegro), enquanto esta coloca dinheiro em um envelope para enviar à filha distante: “Cê não tá pensando no seu futuro, mulher. Eu sei que mãe é mãe. Mas o tempo passa, a gente envelhece, e depois? Lembre-se que somos como máquinas! Máquinas de abrir as pernas e nhec nhec nhec”. O recado dela é claro: não há espaço para pensar outra vida que não essa. E é essa a fatalidade que vai determinar o trágico fim do filme.

A experiência do prazer na cabeça de Madame Carlota precisa ser formatada para a venda. A imaginação tem lugar como produto que atende a uma demanda, assim como faz um publicitário, vamos dizer. Mas onde há subordinação há também resistência e invenção: as prostitutas resolvem fazer uma greve, insatisfeitas com o alto percentual retido pela patroa. Elas se recusam também a aderir ao moralismo da prostituta católica, que tenta reconduzi-las ao caminho do senhor. Mas ela mesma é uma figura ambígua: a portas fechadas, leva ao extremo a fantasia do êxtase cristão com seu amante coroinha.

Acho que a prostituta é uma personagem que me provoca porque me coloca diante da nossa mais profunda ambiguidade. Ela é marcada de forma escancarada por esse estigma puritano que leva à condenação do corpo feminino e a possibilidade de se manipular e formatar a experiência do prazer, mesmo que seja para vendê-la. Ela me faz olhar o monstro de frente, provoca o meu moralismo, me jogando no embate entre a fé e o acaso.

Olhando para o motim das prostitutas no Palácio de Vênus, eu me pergunto: como fazer para resistir a esse estado de coisas que nos é imposto, que nos pretende máquinas de nhec nhec nhec tanto quanto máquinas de produzir filmes? Eu acho que os filmes não precisam responder a nada, o cinema não salva nem nunca salvou ninguém. Ele está inserido no mesmo jogo pragmático que Madame Carlota expõe a Dolores em Palácio de Vênus. Mas é a potência do cinema em tornar o invisível visível e de jogar com os sentidos que pode estabelecer resistências à pasteurização na nossa forma de olhar, imaginar e produzir nosso prazer. E eu acho que essa potência passa por se entregar um pouco como Lilian à incerteza do que se quer, mas também à percepção clara de que essa experiência do prazer não depende de um clímax, mas de algo que acontece em muitas camadas, que depende de inúmeros contatos e que se espalha como lava de vulcão ao tomar a superfície, pesando que a gente pode ser lava.

Eu penso incessantemente nisso, e é essa obsessão que me faz escrever esse texto agora. Escrevo pois acredito na capacidade da palavra tanto quanto na capacidade do cinema de produzir contato, à semelhança do que Claire Denis faz com seu olhar rente à pele; ou de como Naomi Kawase faz a gente respirar junto com as personagens; ou de como Paula Gaitán faz a gente ouvir os filmes dela. Mas existe um contato e um encontro entre quem realiza para que os filmes aconteçam e resistam, mesmo para construir naves espaciais. Os filmes que ainda não fiz são filmes que querem imaginar o prazer como enfrentamento, acreditando no próprio enfrentamento em se fazer filmes e na profunda necessidade de que eles existam.

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS: ENTRAR NA FLORESTA, COMER O FRUTO

“Sei agora, a duras penas,

por que os santos levitam.

Sem o corpo a alma de um homem não goza.

Por isto Cristo sofreu no corpo sua paixão,

adoro Cristo na Cruz.”Adélia Prado

“O estado policial me quer morta/o para se certificar que seus filhos não acabem como eu, então eu acho que toda vez que eu transo e estou feliz e faço o que eu quero, eu gostaria de chamar isso de uma ação antiestado.” (tradução nossa)

“The police state wants me dead to make sure their children don’t end up like me, so I guess every time I fuck and I’m happy and I do what I want I would like to call that an antistate action.”

T Fleischmann

Mais uma vez, volto ao desejo.

Ao longo dos últimos anos, ele tem me aparecido com diferentes nomes: o corpo, a monstruosidade, a narrativa, o banal, a fome, o prazer, o deleite. Só recentemente, entretanto, fui capaz de perceber que era sempre o desejo que me atraía e movia em todos esses temas. O desejo como forma, meio e destino.

Como mulher criada dentro de uma cultura cristã, o desejo me foi apresentado como algo sujo, o qual deveria negar ou, no máximo, despertar no outro — e, de preferência, de maneira discreta —, mas jamais em mim mesma. A abnegação era o melhor caminho para alcançar o que quer que fosse: o corpo perfeito, o homem certo, o sucesso. E, claro, o desejo pelo corpo perfeito, o homem certo e o sucesso também não deveriam ser manifestados, deveriam ser escondidos por trás de uma máscara, a versão idealizada do que deveria ser uma mulher.

Essa mulher idealizada não rejeita a comida que lhe é oferecida, mas também não pede para repetir. Ela jamais pede atenção ou afeto para não correr o risco de ser acusada de carente, mas também não pode estar sozinha para que não seja chamada de amarga. Ela não quer sexo porque isso é coisa de vagabunda, mas se o namorado — jamais namorada — exigir, ela transa mesmo sem desejo para satisfazer as vontades dele. O corpo dessa mulher não a pertence, ele é um templo que não fede, não tem pelos, não envelhece, não peida, não urina, não defeca e não deseja. Essa mulher não existe. E, ainda assim, quantas de nós somos sufocadas por esse vislumbre.

Eu demorei anos para me livrar da imagem dessa mulher, cada decepção a que eu submetia minha mãe — a saída da igreja, a entrada na faculdade de audiovisual, a decisão de não ter filhos, o término do primeiro relacionamento, a primeira tatuagem, a mera alusão à minha bissexualidade — era um passo para longe dela e para mais perto de mim mesma. Desejar, ocupar espaço, ter fome, manifestar ambições, possuir o próprio corpo, tudo isso diz respeito a existir no mundo inequivocamente, sem medo, sem ter de pedir desculpas, é um direito que deveria ser garantido a qualquer criatura. Desejar é estar viva.

Nem todo desejo, entretanto, é criado igualmente. Existe o desejo que só respeita a si mesmo, o desejo que consome indiscriminadamente, que canibaliza, que destrói. Em uma sociedade hierárquica e patriarcal, o desejo perde o erotismo, torna-se objetificação. Os modelos masculinos de poder se sobrepõem a todos os outros. Em Usos do Erótico: O Erótico Como Poder, Audre Lorde escreveu sobre esse sistema:

“O horror principal de qualquer sistema que define o que é bom em termos de lucro em vez de em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana excluindo os componentes psíquicos e emocionais dessa necessidade — o horror principal de tal sistema é que ele rouba o valor erótico do nosso trabalho, seu poder erótico, sua atração e satisfação. Tais sistemas reduzem o trabalho a uma farsa de necessidades, um dever pelo qual nós recebemos pão ou alienação de nós mesmos e de quem nós amamos.” (tradução nossa).

Não é suficiente desejar, é necessário certificar-se de que o desejo seja erótico — diga respeito à alma, à psique, às emoções. É preciso pensar na questão política do desejo, desafiar as noções de que o erotismo estaria ligado apenas ao corpo e ao sexo, dicotomias tolas que separam o estético do político, o poético do revolucionário.

Há uma cena em Retrato de uma jovem em chamas, de Céline Sciamma, em que a Jovem do título, Heloïse, corre em direção a um penhasco e para repentinamente, antes que possa cair. Finalmente, ela se vira para Marianne, para a câmera e para nós, o público. É a primeira vez que a vemos de frente.

Uma jovem aristocrata prometida em casamento a um nobre milanês, Heloïse se recusa a posar para um quadro que levará sua imagem ao futuro marido. Ela recusa o quadro, recusa o olhar do pintor que levará sua imagem ao homem que a possuirá como esposa. O olhar é uma violência, ele a torna um objeto, uma mercadoria para ser avaliada, vendida e enviada. E Heloïse o rejeita. Rejeita o olhar do pintor, rejeita a câmera que a persegue até o penhasco, quando, não tendo mais para onde fugir, se volta para o nosso olhar.

Mas aqui, o olhar se disfarça. Marianne, a nova pintora contratada para retratar a jovem noiva, chega sob o falso pretexto de ocupar o cargo de dama de companhia. A pedido da mãe de Heloïse, ela a observará ao longo dos seus passeios à praia e a pintará, depois, em segredo em seu quarto. O olhar aqui, pelos olhos de uma mulher, comissionado por uma mãe, não segue uma lógica menos perversa.

Após a finalização do quadro, descoberto o subterfúgio, inesperadamente, Heloïse não se enfurece com a traição de Marianne. Em vez disso, ela a desafia. “Essa sou eu? É assim que você me vê?” O quadro retrata um Heloïse corada, risonha, uma sombra da verdadeira Heloïse. Marianne responde, “Não só eu. Há regras, convenções, ideais,” ao que Heloïse retruca, “Você quer dizer que não há vida?”. A raiva não teria desconcertado tanto Marianne. Com sua obra colocada à prova, Marianne é confrontada com o fato de que suas escolhas estéticas são também políticas. E mais, que são escolhas estético-políticas que empobrecem sua obra. Seguir as convenções que lhe foram ensinadas por seus mestres, convenções essas que vieram de séculos de uma tradição artística dominada pelo olhar masculino, é uma escolha estético-política conservadora que não abre espaço para a vida, para o erótico, para novas potências do olhar.

Como escreve Amanda Devulsky em seu texto O vazio e a penetração, sobre o filme Mate-me por favor, de Anita Rocha da Silveira, “a experiência feminina [é] acostumada a se dissociar e a enxergar a si própria como um outro, como objeto de observação.” A rejeição de Heloïse a seu retrato é uma rejeição estético-política. Aqui a rejeição de Heloïse é do olhar feito coisa, o objeto do olhar olha para o que foi feito dele e recusa. Heloïse não é mais apenas objeto da arte, é crítica da arte. Mais tarde, posando agora voluntariamente para Marianne, Heloïse a desconcertará novamente: “Se você me olha, para quem você acha que eu olho?”. Sujeito e objeto se olham, se confundem, ambas são objeto, ambas são sujeito.

Há nesse momento uma desconstrução da lógica da arte, e do cinema em particular, que coloca o corpo feminino numa posição de algo para ser olhado, tocado, desejado. Não é suficiente apenas trocar o sujeito que olha por uma mulher se o aparato do olhar, seja ele um pincel ou uma câmera, ainda é usado como uma arma e o objeto é apenas um alvo a ser acertado. Um quadro pintado por uma mulher criada e educada por uma sociedade que opera dentro da lógica patriarcal está sujeito a reproduzir essa lógica independentemente do quanto sua pintora seja massacrada por essa estrutura. É necessária uma nova linguagem, uma nova forma.

Penso em outras obras que mapeiam e fabulam novas possibilidades sobre como o desejo pode ser manifestado, representado e sentido. Procuro a passagem que dá nome ao livro Digo te amo pra todos que me fodem bem, de Seane Melo. Ela escreve na voz de sua narradora-personagem Vanessa: “Só sei que digo te amo pra todos que me fodem bem. Porque, no duro, quando eles fazem direitinho, fico achando que entenderam alguma coisa muito íntima sobre mim e meus desejos.” Diferentemente de Heloïse e Marianne, a protagonista do livro de Melo é heterossexual e nos relata sobre seus encontros íntimo-romântico-sexuais com homens, mas aqui também podemos ver ideais normativos serem questionados.

Melo explora ideia de que o sexo, mesmo que casual, não está descolado dos sentimentos e que isso não implica em um relacionamento monogâmico ou exclusivo, de que o caminho para o amor pode ser pelo prazer e, aliás, que o próprio prazer é uma forma de manifestar o amor e que este amor nada tem a ver com ideais de posse ou dominação do outro. Por um caminho diferente, mas que também desafia noções tradicionais sobre sexo e intimidade, a roteirista e atriz Phoebe Waller-Bridge explora questões sobre sexualidade, culpa e desejo em sua série Fleabag. Na primeira temporada da série, sua protagonista apresenta um comportamento autodestrutivo, usando o sexo como uma forma de se autoafirmar e encontrar validação no mundo, explicitando experiências fisiológicas em contextos inesperados. Nada disso, entretanto, constrói uma conexão verdadeira com as pessoas ao seu redor, porque, na realidade, o sexo, os palavrões, sua fala franca, tudo que aprendemos que se relacionariam com a intimidade, é usado por Fleabag para se esquivar de falar sobre o que realmente a está ferindo. Ela faz uso do obsceno para se esconder, faz dele uma armadura para proteger seu centro vulnerável, muito frágil. Quando, na segunda temporada, Fleabag encontra alguém que a vê profundamente, pela primeira vez, o olhar aqui é finalmente íntimo e intensamente erótico, mais do que em qualquer encontro sexual que ela tinha tido até então.

Isso porque erotismo não diz respeito apenas ao sexo, trata-se de uma intimidade na forma de ver o mundo e se relacionar com ele. Em The book of delights, o poeta estadunidense negro Ross Gay escreve uma série de pequenos ensaios em que ele investiga o deleite, a alegria e o prazer. No prefácio, Gay cita temas a que ele retorna com frequência: “Minha mãe me vem sempre à mente. Racismo me vem sempre à mente. Generosidade me vem sempre à mente. Política. Cultura pop. Livros. O espaço público. Meu jardim me vem sempre à mente” (tradução nossa). O desejo e o deleite, para Gay são formas de se engajar com o mundo, de observá-lo através de uma lente mais viva, mais pulsante, mais generosa e honesta, sem jamais negar o que existe de aterrador e doloroso.

É também uma afirmação: estou aqui, vivo, e mereço estar. É algo que deveria ser óbvio, mas que ainda não é quando se habita um corpo como o de Gay, homem negro, nos Estados Unidos, onde — assim como no Brasil — afirmações óbvias como “vidas negras importam” ainda são desafiadas. Existir de forma plena — erótica, feliz, desejante — quando se vive em um corpo desviante é um ato de subversão. Em seu livro-ensaio Time is the thing a body moves through, autore não-binárie T Fleischmann escreve: “As pessoas que eu amo vivas — sim, nós enfraquecemos o Estado. Mas também toda vez que eu sinto prazer, jogo sinuca com um bando de transexuais, como um taco e vou para casa, quando meu corpo está em seu melhor estado, então eu preciso me colocar como alguém que contribui para a aliança, que já existe, que me manteve viva/o até aqui, o trabalho da libertação sendo uma das coisas incessantes” (tradução nossa).

Para cada exemplo de novos caminhos possíveis para falar de desejo há, entretanto, um n número de obras que reafirmam as mesmas hierarquias já conhecidas não só em seus discursos, mas na própria forma de trabalho que se dá para que sejam realizadas.

Avanço aqui para outro filme francês que conta a história de um romance sáfico, Azul é a cor mais quente, de Abdellatif Kechiche. O filme ficou conhecido por suas longas cenas de sexo entre as protagonistas, Adèle e Emma, interpretadas por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. Muito se discutiu sobre a potência do filme, sua representação do amor entre mulheres e, claro, sobre a exploração da imagem de mulheres lésbicas por uma câmera obsessiva e voyeurística. Viralizaram as imagens da atriz Léa Seydoux chorando durante uma conferência no Festival de Cannes. O choro, a princípio, foi interpretado como despertado pela emoção de realizar um filme profundamente sensível. Depois foi revelado o contrário, que o choro aconteceu pela experiência traumática no set de filmagens. Exarchopoulos e Seydoux passaram por momentos de abuso físico e psicológico, obrigadas pelo diretor Abdellatif Kechiche a gravar cenas gráficas de sexo por horas, independentemente das feridas que se abriam, da exaustão que sentiam.

Existe uma idealização no mundo do cinema que vemos expressa nesse caso que diz respeito à ideia de que é o sofrimento dos atores que cria bons filmes. A ideia de que quando diretores geniais são abusivos conseguem extrair grandes performances de seus atores. É possível citar inúmeros diretores — Hitchcock, Kubrick, Von Trier, Bergman e tantos outros — que têm casos conhecidos de colocar atrizes em situações de risco à sua saúde física e mental. Há algo no pensamento ocidental-cristão-patriarcal que põe o sofrimento, em particular o sofrimento de corpos desviantes — corpos femininos, negros, indígenas, gordos, LBTQI+, não-binários, pessoas com deficiência —, não apenas como um “mal necessário” (o que já seria ruim o suficiente), mas como algo excitante. É uma lógica perversa e sádica que encontra prazer na degradação, que se excita com o que é tomado à força, que goza com a violência e o poder.

A obra e o seu processo de criação são inseparáveis, a forma como se escreve um roteiro, como as realizadoras — sejam elas diretoras, editoras, figurinistas, eletricistas, contra-regras etc. — se relacionam, como o trabalho acontece, como as escolhas são feitas, tudo está ligado ao filme que será visto na sala de cinema. Em um modelo de sociedade em que tudo é violência, competição, conquista e dominação, não é de se estranhar que se tenha definido que o que movimenta nossos processos e nossas narrativas seja o sofrimento. A escolha de Sciamma por contar a história de Marianne e Heloïse focando na possibilidade do amor entre elas em vez das dificuldades que enfrentariam, é, por si só, subversiva. Seu processo criativo também. Em uma masterclass para o BAFTA, Sciamma falou sobre sua escrita de roteiro como um processo ditado pelo desejo, todas as cenas que compõem seus roteiros precisam, em primeiro lugar, estar ali por serem imagens desejadas, depois por avançarem a história. É o desejo erótico como ethos principal do fazer artístico.

Em Retrato de uma jovem em chamas, o desejo é processo e destino. O prazer e o deleite representados por Sciamma partem de uma fonte diferente daquele nascido do sofrimento e da violência. A partir do momento que Heloïse toma consciência do olhar de Marianne e o aceita — quando ela posa voluntariamente, quando ela olha de volta —, ela deseja de volta. Há algo profundamente radical nisso. O desejo que é alimentado pela reciprocidade, o erotismo que nasce do consentimento, uma lógica que subverte todo um imaginário patriarcal sobre o prazer.

Reclamar-se um ser que deseja é tornar-se agente, é ser sujeito ativo. Percebo agora que uma das minhas antigas e recorrentes obsessões que dura até hoje se relaciona a isso também: em julho de 2019 tatuei uma romã e uma árvore, uma referência a mitos e contos de fadas e reconfigurações em que vemos a história pelos olhos das mulheres, e seus destinos, mesmo quando trágicos, são resultado de suas escolhas. A Perséfone que pula no buraco de Hades, a Eva que come o fruto com plena ciência de que será expulsa do Éden, a Medusa que escolhe a monstruosidade à impotência. Nas versões mais conhecidas dessas histórias, as mulheres são joguetes de deuses, demônios, de homens, do destino. Há um mundo de possibilidades quando começamos a pensar nós, mulheres, como agentes de nossas histórias ao invés de objetos passivos.

Faz todo sentido que Heloïse e Marianne, ao lerem o mito de Orfeu e Eurídice, confabulem sobre possibilidades de interpretação. O músico e poeta, Orfeu, em seu desespero pela morte da esposa, vai para o mundo inferior onde convence Hades a deixá-lo trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Hades permite com uma condição: no caminho para sair do mundo dos mortos, Orfeu não deve olhar para trás, caso o faça, Eurídice ficará presa para sempre. Chegando ao fim do caminho, entretanto, Orfeu olha para trás e Eurídice é puxada de volta, morrendo pela segunda vez.

Para Marianne, Orfeu fez “a escolha do poeta”, preferiu ver pela última vez, conservar a imagem da mulher amada à mulher de carne e osso. Voltamos à ideia do olhar como violência, o olhar que mata. Heloïse pensa também em outra possibilidade. E se foi Eurídice que falou para Orfeu “vire-se”? Quando pensamos na ação final como uma escolha de Eurídice, sua forma de decidir seu destino, de fazer parte do processo de criação de sua imagem para Orfeu, vislumbramos que ela é a mesma escolha feita pela própria Heloïse ao permitir que Marianne a pinte voluntariamente. Mas a morte de Eurídice, mesmo que resultado de sua própria escolha, ainda é um destino cruel.

O ideal da mulher que morre por amor voluntariamente é um autoapagamento a que estamos acostumados historicamente. Falando sobre o que nomeia de ficção ocidental sobre a feminilidade, Amanda Devulsky escreve: “À mulher era oferecido o destino supostamente natural de sacrifício, doação e o que foi chamado de amor — elementos que desmanchavam qualquer possibilidade de constituição de si. A mulher poderia ser tudo, menos uma pessoa. Tudo, menos sua própria realidade material.”

Tenho, portanto, uma desconfiança em relação ao último olhar de Orfeu — mesmo que sob o direcionamento de Eurídice. A morte, a imaterialidade, o sacrifício de Eurídice me dói. Marianne em algum nível se identifica com Orfeu, quando ela se refere à morte de Eurídice como a “escolha do poeta” a expressão poderia ser substituída pela “escolha do/a artista”, mas, de uma forma fundamental, ela não é nem nunca poderá ser Orfeu. Primeiro, pela sua condição como mulher; segundo, porque, na relação em que se estabelece entre elas, Marianne não nega a materialidade da pessoa de Heloïse. E, assim, eu sou seduzida pela troca de olhares entre elas.

Quando Heloïse toma a decisão de posar para Marianne, desconfigurando a dinâmica Heloïse-objeto/Marianne-sujeito, algo novo surge ali, abre-se a possibilidade de um caminho mais complexo e potente. A tensão sexual, que já existia desde o começo do relacionamento das duas, a partir daqui — com o olhar que olha de volta, o desejar que deseja de volta — cresce de forma tão exponencial a ponto de ser quase palpável. Heloïse e Marianne estão em chamas, o desejo as consome, as erotiza.

Penso se é possível nos reapropriarmos das representações das nossas imagens como uma forma retomar o desejo erótico, penso na forma como Sciamma escolheu fazê-lo em seu filme reapropriando-se do olhar, como eu escolhi fazê-lo reapropriando o meu próprio corpo ao marcar minha pele de forma permanente. Penso na segunda parte das tatuagens, duas frases: “entrar na floresta” e “comer o fruto”. Eu não deveria ter que me reapropriar do meu corpo. Ele já era meu, desde o princípio, mas aqui estou, lutando por ele a cada dia, sem encontrar uma resposta ideal ou definitiva. Parafraseando Jia Tolentino: por muito tempo, a liberdade foi corrosão e não havia forma para que uma mulher fosse livre e boa. Entre ser vítima das circunstâncias ou arquiteta da minha própria destruição, eu escolheria entrar na fogueira de novo e de novo. Mas, ainda assim, me pergunto: por que preciso fazer essa escolha?

Referências

DEVULSKY, Amanda. Superfícies/feminilidades: O imperceptível como estratégia sobre o olhar. Revista Concinnitas. 2019.

DEVULSKY, Amanda. O vazio e a penetração: Mate-me por favor. Verberenas. 2016.

FLEISCHMANN, T. Time is the thing a body moves through. Coffeehouse press. 2019.

GAY, Ross. The book of delights. Algoquin books. 2019.

LORDE, Audre. The uses of erotic: Erotic as power.

MELO, Seane. Digo te amo pra todos que me fodem bem. Quintal edições. 2019.

PRADO, Adélia. O Pelicano. Poesia reunida. Record. 2015.

TOLENTINO, Jia. Trick mirror: Reflections on self-delusion. Random house. 2019.

ZIMMERMAN, Jess. Hunger makes me. Hazlitt. 2016.

RELAÇÕES ENTRE ESTÉTICA, VIVÊNCIA E HISTÓRIA: CINEMA FEMINISTA ENQUANTO CINEMA DE DESVIOS

Quando comecei a me interessar por cinema, comprei um daqueles best-sellers, estilo catálogo, intitulado Tudo Sobre Cinema[1] – antes mesmo de me adentrar no feminismo acadêmico, percebi que tinha algo de muito distinto naquela historiografia do cinema: os perfis em sua grande maioria – lembro-me de ter encontrado apenas três diretoras numa listagem de mais de cem cineastas – eram de homens. Obviamente as mulheres eram representadas como musas/estrelas, mas nunca como criadoras daquela arte.

A direção de cinema, para mim, se vinculava sempre a um homem. Tornei-me jornalista e mais tarde produtora, foi só através da construção de um pensamento crítico que pude me libertar de certas amarras e reconhecer, que se eu quisesse, eu poderia sim ser uma diretora de cinema. Em contrapartida, esta falta de representação das mulheres, principalmente na história do cinema, faz-me questionar sobre as relações entre estética e política. Quais histórias são contadas nas narrativas cinematográficas? De que modo? Para quem e por quê? Que tipo de personagens são mais comuns nestas narrativas?

O problema do sujeito único – e por consequência, da perspectiva única – que permeia as discussões feministas traz para a análise do cinema a busca da subjetividade dos personagens. Para nós, críticas e realizadoras feministas, esse sujeito sempre foi o masculino. Quando no filme a mulher se torna o objeto de contemplação e não consegue participar da ação significante, ela estigmatiza um papel que será reproduzido na sociedade. É assim também no cinema… as mulheres são objetos de contemplação tanto no espaço diegético – isto é, dentro dos filmes – como na própria historiografia do cinema. Mas como podemos mudar esta realidade?

Alice Guy Blaché encenando no filme escrito e dirigido por ela mesma, A senhora tem vontades (1907). Em seus filmes as mulheres têm papéis assertivos.

Como sujeitos críticos e artistas de seu tempo, nós, enquanto cineastas, deveríamos priorizar um cinema de mulheres[2]. Com esse termo, o que Teresa de Lauretis propõe é que se faça um cinema em que possa ser respondido o apelo “por uma nova linguagem do desejo”, isto é, um cinema que construa outra medida para o desejo e dê condições de visibilidade para um sujeito social diferente.

Em oposição a Laura Mulvey[3], Lauretis não argumenta contra o prazer visual ou o ilusionismo (para a teórica, esses dois artifícios são inerentes ao cinema), mas pela presença de outros olhares na linguagem cinematográfica. Dentro de um cinema feminista, haveria de se evitar a supressão das diferenças – de qualquer ordem. Logo, a estética feminista no cinema tem a necessidade de retratar a figura feminina não como “a mulher”, por meio da mesma imagem repetida, mas como sujeito em sua heterogeneidade.

O que a noção de representatividade propõe é que, por meio da diversificação entre os produtores de significado, no caso, os cineastas, seria possível também uma abordagem temática e estética diversificada.

Como os meios de produção e os realizadores em audiovisual influenciam nas representações do mundo? Levando em consideração a sociedade patriarcal, em que os produtores de significado são, em sua grande maioria, homens brancos heterossexuais, estas obras cinematográficas acabam por refletir a mesma dinâmica, bem como as próprias relações dentro desses meios de produção: o processo é o produto e vice-e-versa. Uma indústria de cinema que é patriarcal, hierárquica, onde as relações de poder são opressoras, resulta em produções cinematográficas que revelam estes estilos de vida, por mais que sutilmente.

Ao pensarmos em diversidade estética e temática no cinema (em busca de um cinema feminista), seria preciso, então, pensar em diversidade não só relacionada aos produtores (mulheres, negras, trans, gays), mas também aos próprios meios de produção. Ao analisarmos dessa maneira, um cinema feminista não seria apenas um cinema de mulheres ou para mulheres pautado na diferença sexual; um cinema feminista seria aquele que discute a linguagem hegemônica patriarcal em prol da diversidade:

1) Nos meios de produção cinematográfico – buscando modelos distintos de produção, distribuição e suporte;

2) Entre os realizadores – pela valorização de cineastas com experiências de vida e olhares diversos;

3) E de temáticas que foram excluídas por pertencer ao “universo feminino”, sendo consideradas menores – a sensibilidade, a intimidade, a poesia, a conversa, a vida privada.

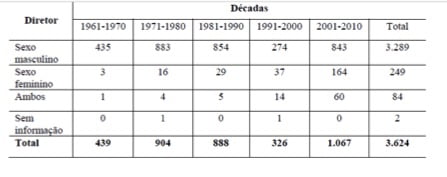

Entretanto, essa discussão, muitas vezes, acaba sendo realizada distante da perspectiva histórica e feminista, ignorando o problema da identidade política e a questão da experiência na construção da subjetividade e na significação do real. Exemplo é a dissertação O Cinema Brasileiro de 1961 a 2010 pela Perspectiva de Gênero (2011), de Paula Alves, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ence/IBGE), em que se constata que a presença de profissionais do sexo feminino na cinematografia nacional sempre foi menor do que profissionais do sexo masculino. Até os anos 1930, só há registro de uma mulher na direção: Cleo de Verberena (1909-1972). A sua produção mais conhecida foi O Mistério do Dominó Preto (1930), filme mudo que conta uma história de suspense envolvendo temas como assassinato e traição.

Nos anos seguintes, o aumento foi de duas a três cineastas por decênio, o que evidencia uma discrepância entre os diretores e diretoras. Com o início da Embrafilme, esse número aumentou, mas a entrada da empresa estatal não conferiu simetria entre gêneros nas produções. Tal panorama pode ser mais bem observado na Tabela 1, da dissertação de Paula Alves (2011):

A pesquisa mostra que, entre as décadas de 1960 e 2010, os cargos de comando decisório (direção, produção, roteiro e fotografia)24 na produção cinematográfica são ocupados majoritariamente por profissionais do sexo masculino. Entre as cineastas que fizeram carreira nesse período estão Carla Camurati, Laís Bodanzky, Tata Amaral, Eliane Caffé, Monique Gardenberg, Suzana Moraes, Mara Mourão, Rosane Svartman, Daniela Thomas, Sandra Werneck, entre outras.

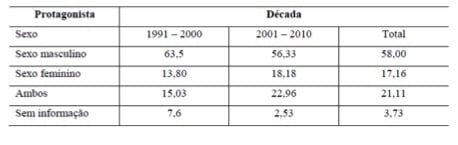

Quanto aos protagonismos nas narrativas, a assimetria também acontece, como mostra a Tabela 2

Os corpos importam – não exclusivamente pela sua marca social, mas também pelo modo como o corpo experiencia a vida, um corpo que transcende para além da sua carcaça. É nesse sentido que nem sempre um filme feito por mulheres vai comunicar, por exemplo, uma mensagem feminista. De qualquer forma, continuamos a pensar criticamente em diretrizes para um cinema feminista, enquanto aquele que desafia a linguagem e os modos de produção simbólica. Maria Célia Selem escreve em seu livro Políticas e Poéticas Feministas “Dizer que não existe um olhar feminino essencial não é o mesmo que negar os séculos de priorização do olhar masculino – que pode ser interrogado por outras perspectivas e experiências, como as das mulheres.”

Não se trata de pensar uma identidade sexual determinante, mas de entender o cinema como pensamento/criação atravessado pela subjetividade. Façamos um cinema feminista!

[1] KEMP, Philip (Ed.) Tudo Sobre Cinema. Rio de Janeiro: Sextante.

[2] O termo “mulher” é utilizado neste texto segundo a argumentação de Mulvey e Lauretis, o ser socializado como do gênero feminino.

[3] Em seu mais famoso artigo, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey analisa filmes do cinema hollywoodiano clássico sob a perspectiva da psicanálise e teoriza o cinema segundo os conceitos de escopofilia, fetichismo e voyeurismo. Ela entende o cinema feminista como aquele que destruiria o prazer visual em busca de outra linguagem.

UM ELOGIO AOS FILMES RUINS DIRIGIDOS POR MULHERES

Classificar um filme como bem ou mal-sucedido é uma tarefa complicada. Um filme pode ser considerado bem-sucedido por ter gerado um lucro considerável, por ter sido bem avaliado pelos críticos ou simplesmente porque você gostou dele e gosto é algo pessoal que pode ou não ter relação com a bilheteria do filme e a opinião dos críticos. Um filme, da mesma forma, pode ser considerado um fracasso por diversos motivos que vão desde não ser selecionado para nenhum festival até o puro e simples esquecimento, algo que acomete especialmente os filmes que não foram assistidos pelo grande público nem por formadores de opinião, categoria em que se encontram muitos dos filmes feitos por mulheres e cineastas de outros grupos minoritários.

Aqui é importante notar que a qualidade de um filme não está necessariamente ligada ao fato de ele ser bem-sucedido. O fracasso de filmes que caíram no esquecimento ou que não tiveram grandes bilheterias pode estar relacionado muito mais a uma estrutura cinematográfica inegavelmente racista, misógina e LGBTfóbica do que com a qualidade dos filmes de fato. Mesmo a opinião da crítica, dominada por homens brancos heterossexuais, está longe de ser uma medida objetiva pela qual nós podemos nos basear para dizer se um filme é bom ou ruim.

Aqui no Verberenas nós passamos boa parte do tempo tentando escrever sobre os bons filmes que não são bem-sucedidos. Por “bons, mas mal-sucedidos”, quero dizer filmes que nós consideramos de qualidade e que, por uma razão ou outra, foram esquecidos ou não são levados em consideração pelo cânone ou a que o grande público não tem acesso.

Mas hoje eu queria falar especificamente sobre os filmes ruins feitos por mulheres. Filmes com atuações pouco convincentes, roteiros óbvios, montagem sem senso de ritmo, filmes puramente comerciais, filmes que tratam de temas de forma superficial, filmes esquecíveis, filmes chatos, filmes que demonstram pouco domínio da diretora sobre os recursos da linguagem cinematográfica, filmes de diretoras experientes que acabaram por se repetir à exaustão. Eu quero falar sobre esses filmes porque, independentemente da sua qualidade, independentemente de quanto dinheiro eles renderam às suas produtoras, esses filmes precisam existir.

Casamento de verdade (2015) de Mary Agnes Donoghue

Nos anos 80, a pesquisadora e psicóloga Carol Dweck conduziu uma série de estudos que analisava como alunos brilhantes do quinto ano lidavam com conteúdo mais complexos do que os que eles tinham sido apresentados até então. Os meninos viam a dificuldade como um desafio, algo para se empenhar mais e tentar novamente, já as meninas logo desistiam diante dos obstáculos, perdendo a confiança. Para os meninos, as habilidades poderiam ser adquiridas, já as meninas acreditavam que suas capacidades eram inatas e imutáveis.

Como causa desse fenômeno, Dweck apontou que, enquanto as meninas eram elogiadas por inteligência e boa conduta (características fixas), meninos eram elogiados pelo seu esforço e pela sua melhora (características de desenvolvimento), o que encorajava meninas a acreditarem que elas não poderiam avançar nem quebrar regras, e meninos a serem persistentes em face ao fracasso e explorarem os limites. Pesquisas comprovam que, anos depois da escola, no mercado de trabalho, mulheres são promovidas por sua experiência – elas precisam se provar para serem recompensadas – e homens são promovidos pelo seu potencial – eles recebem um voto de confiança para poder se provar.

Essa diferença de conduta desde a infância distorce a visão que temos sobre o potencial de mulheres e retroalimenta noções de incompetência feminina num ciclo vicioso. A insegurança das mulheres se torna uma profecia autorrealizadora que se alimenta a cada fracasso. Só que fracassos são parte natural do processo do desenvolvimento de qualquer habilidade. Fracassos nos ensinam, nos obrigam a nos desenvolver, a pensar em outras alternativas, a tentar de novo. Fracassos são necessários, mas o privilégio de poder fracassar continua nas mãos de poucos.

Ano passado, antes da estreia de Mulher-Maravilha (2017) de Patty Jenkins algo muito comentado era o tamanho do orçamento do filme, quase 150 milhões de dólares, o filme mais caro dirigido por uma mulher sozinha na história. Ficava aquele medo: e se não for bom? Quando outra mulher vai ter a oportunidade de dirigir um filme com um orçamento desses?

Enquanto isso, Michael Bay continua a fazer mais filmes do universo Transformers com orçamentos ainda maiores que o de Mulher-Maravilha. Mas, diferente de Mulher–Maravilha, os filmes de Bay têm uma péssima recepção da crítica. Em nenhum momento, entretanto, passa pela cabeça de alguém que homens não deveriam receber dinheiro para fazer filmes porque um diretor homem faz filmes ruins. Pode-se argumentar que não se trata de privilégio, afinal, Bay continua a fazer filmes porque recebe um retorno enorme em bilheteria, o que justificaria que ele continue a dirigir. Mas será que uma grande bilheteria é suficiente quando se trata de uma diretora mulher?

Quando Catherine Hardwick dirigiu Crepúsculo em 2008, o filme não fez sucesso com a crítica, mas faturou 70 milhões de dólares no seu primeiro final de semana e ganhou o prêmio de melhor sequência de ação da MTV. Hardwick esperava que, como qualquer outro diretor de cinema comercial com um filme de grande bilheteria, logo apareceriam propostas para outros filmes de grande orçamento, mas nada surgiu. Ela mesma ligou demonstrando interesse em dirigir um filme com várias sequências de ação, mas foi rejeitada. O estúdio queria um homem para dirigir o filme e no final contrataram um diretor que nunca tinha tido uma bilheteria que chegasse perto da que Hardwick havia conseguido com Crepúsculo.

Para mulheres diretoras, não basta que o filme seja bem recebido pela crítica ou pelo público, é tudo ou nada. A questão não é só que educamos nossas meninas a buscarem a perfeição, é que a perfeição é a única coisa que aceitamos delas. Uma fala de Hardwick em entrevista para a Independent ilustra isso bem pela perspectiva dos bastidores.

“Quando eu estava dirigindo Crepúsculo houve um momento em que estava caindo neve e granizo no set e eu não consegui terminar de gravar uma cena, então, eu fui para trás de uma árvore e chorei por tipo 30 segundos e depois voltei e falei ‘certo, nós vamos fazer isso e isso.’ Nesse filme eu nunca estourei o orçamento, nunca demiti ninguém, nada. Mas depois disso eu fui chamada de emotiva e difícil e disseram que eu chorava nos sets de filmagem. Olha, eu já estive em set em que diretores homens demitiram a equipe técnica, atrasaram as gravações em um, dois, até três meses, estouraram o orçamento em milhões de dólares, chegaram despreparados, sem ter o nem o plano de filmagem, gritaram, se envolveram em brigas físicas, ou, sei lá, trouxeram prostitutas pro set. Ninguém chama eles de difíceis.”

Mulheres são ensinadas a seguir todas as regras enquanto homens são enaltecidos por pensar fora da caixa. Qualquer atitude agressiva ou descontrolada de um diretor homem pode ser justificada pela sua “genialidade”, e, quando não existe genialidade, essa falta é também justificada ora pelo diretor fazer muito dinheiro com seus filmes ruins ora pelo fato de ele ainda ser um diretor jovem e inexperiente cujos filmes ainda imaturos demonstram potencial para um dia serem filmes bons. Se nenhuma dessas justificativas se aplicar, se o diretor for apenas isso, um diretor que faz filmes ruins, isso não vai ser motivo para que se questione se homens deveriam estar recebendo milhões de dólares para fazer seus filmes.

Além de educarmos meninas para a perfeição ou nada e os meninos para que eles sempre tenham uma segunda chance, o problema está no fato de que qualquer pessoa que não seja um homem cis hétero branco carrega em si marcas de uma socialização diferente da hegemônica e é, portanto, vista como Outro. E o Outro nunca fala como indivíduo, o Outro fala como mulher por todas as mulheres, ou como homem trans por todos os homens trans, ou como mulher negra por todas as mulheres negras, e nesse ato de falar, de produzir arte, de evidenciar a sua existência, o Outro, quando falha, não está falhando sozinho e logo, não pode falhar, não deve falhar. Deve ser perfeito sempre.

Quando um homem faz um filme ruim, dizemos que aquele é um filme ruim, mas quando uma mulher faz um filme ruim dizemos que a mulher por trás daquele filme é ruim e, por consequência, todos seus futuros filmes serão ruins e quiçá qualquer filme dirigido por uma mulher seja ruim.

Eu não acredito que todos filmes dirigidos por mulheres sejam ruins, mas não preciso que todos eles sejam bons. Fico feliz que filmes ruins dirigidos por mulheres existam. Nós tivemos pouquíssimas oportunidades de sermos ruins e eu adoraria ver uma nova geração de cineastas mulheres, negras, indígenas, lésbicas e trans que não foram desencorajadas a fazer seus primeiros filmes porque não tinham certeza se eles seriam bons, que não desistiram depois do primeiro fracasso, que continuaram tentando e falhando melhor e melhor.

NOSTALGIA, TRUMP E STATUS QUO: VAMOS FALAR SOBRE O OSCAR

No mais recente romance da escritora Zadie Smith, uma passagem em especial me chamou a atenção: “Pessoas como nós, nós não podemos ser nostálgicas. Nós não temos lar no passado. A nostalgia é um luxo.”[1] Essa fala é dita num contexto particular, mas suas conotações vão além da cena e do próprio livro que a contém. É claro que nostalgia é um luxo, um privilégio até. Para a pessoa que profere a fala, uma mulher negra ativista política, isso é especialmente contundente. Para sua filha, a quem tal fala se dirige, as coisas são mais nebulosas.

Como a própria autora do livro, a narradora de Swing Time é filha de uma mulher negra de origem jamaicana e de um homem branco inglês, obcecada por dança e musicais antigos. Esse amor pelo passado, entretanto, não pode acontecer de forma inconsequente, sem ver os atores em blackface com uma pontada de ressentimento. A nostalgia irrefletida é impossível para ela e, portanto, um luxo do qual ela não pode usufruir. É natural que ler esse livro uma semana antes da entrega dos Oscars me faça revisitar minhas próprias reflexões sobre outra obra que também trata de passado, jazz e cinema.

Em La La Land, a nostalgia é o sentimento que permeia todo o filme. Os protagonistas querem atuar nos musicais dos anos 30, dançar como Fred Astaire, salvar o jazz. É difícil ver essas pessoas brancas enaltecendo o passado como uma época gloriosa e inalcançável sem ouvir ecos do slogan do novo presidente americano: “Make America great again”. Precisamos “salvar” o jazz do que a música contemporânea está fazendo com ele – personificada aqui por ninguém menos que John Legend, um cantor negro – precisamos salvar os Estados Unidos de todos esses imigrantes mexicanos e ativistas lutando pelos direitos das minorias. Não é a primeira vez que a arte, o território e tantas outras coisas originalmente pertencentes a povos indígenas e negros precisam ser “salvos” por pessoas brancas e não será a última.

É bem possível que Damien Chazelle não estivesse consciente da mensagem reacionária do seu filme. Pode ser que não houvesse malícia ou objetivos políticos explícitos por trás da história que ele queria contar. Afinal, quando se conta uma história de amor entre um homem e uma mulher brancos é só isso, né? Uma história de amor. Mas quando se tratam de duas pessoas negras ou duas mulheres ou dois homens, qualquer coisa que fuja ao padrão, o filme passa a ser visto como político, como um filme sobre raça, sexualidade. É possível que Damien Chazelle não estivesse consciente do discurso conservador de La La Land, mas apenas porque seu status como “padrão” facilita que ele ignore sua responsabilidade política, como se contar exclusivamente história sobre pessoas brancas heterossexuais não fosse, também, um ato político.

Zadie Smith

Voltando ao romance de Zadie Smith, torna-se óbvia a diferença entre os dois artistas. Enquanto Smith não pode escapar de reflexões de gênero e raça porque elas fazem parte de algo que ela precisa lidar todos os dias como mulher negra, ele não só pode, mas o faz e recebe inúmeros prêmios no caminho. Prêmios estes, aliás, que refletem não só a ignorância política dele, mas de Hollywood como instituição. É quase cômico ver os “artistas” que representam Hollywood e têm se posicionado contra o governo de Donald Trump distribuindo prêmios para um filme cuja mensagem não é muito distante do conteúdo de seus discursos. É aquela velha máxima hollywoodiana, ‘separe a obra do artista’, evoluída para ‘separe o cinema do contexto político’, coisa que, é claro, é impossível.

Não existe cinema sem política. Artistas, como seres humanos que interagem com o mundo, não fazem arte sem fazer política. Hollywood, como uma força poderosa que influencia enormemente as imagens que são reproduzidas mundo afora, é, também, uma instituição com caráter político. Não é à toa que, um ano depois das inúmeras reclamações sobre a falta de diversidade nas premiações ilustradas em particular pela hashtag #OscarsSoWhite, o número de filmes protagonizados por homens e mulheres negras indicados a prêmios importantes tenha crescido vertiginosamente. É preciso cuidado, entretanto, ao observar esses acontecimentos com um olhar puramente positivo. A Academia, a Hollywood Foreign Press e tantas outra associações que compõem o cenário da indústria cultural americana não decidiram, de repente, fazer filmes com maior diversidade porque era a coisa certa a fazer. Eles perceberam duas coisas: primeiro, que já havia filmes de grande qualidade sendo feitos por artistas negros e que não estavam sendo reconhecidos; segundo, que filmes com protagonistas diversos eram rentáveis.

Você pode imaginar qual desses dois fatores teve maior peso.

Não é nenhum segredo que o cinema é uma arte cara. Os estúdios hollywoodianos movimentam sozinhos bilhões de dólares por ano, os investimentos são maciços e os lucros, por consequência, devem ser gigantescos. Diferentemente de outras formas de arte, um dos aspectos mais relevantes ao se discutir o sucesso de um filme hollywoodiano é o quanto ele arrecadou em bilheteria. A posição que o dinheiro ocupa nas decisões feitas dentro de Hollywood é, na maioria dos casos, central. Isso significa que as pessoas que tomam as decisões mais importantes dentro da indústria cinematográfica americana são aquelas que possuem os meios de produção — historicamente, homens brancos.

Estrelas além do tempo (2016)

Assistindo a Estrelas Além do Tempo há algumas semanas, me perguntava sobre a frequente presença do “White savior” em filmes protagonizados por negros. O “White savior” se trata de um personagem branco – na maioria das vezes, homem – cuja existência benevolente permite com que os protagonistas negros sejam tratados de forma (um pouco mais) justa.

Neste filme, o “White savior”, interpretado por Kevin Costner, foi uma invenção. Ele não existiu nem no mundo real nem no livro da escritora Margot Lee Shertterly no qual o filme se baseia. Além disso, eles escolheram ignorar a importância das cotas raciais que permitiu que as três protagonistas da história trabalhassem na NASA em primeiro lugar. Ao fazer da boa vontade de pessoas brancas em posição de poder algo essencial para o sucesso de negras que são apresentadas como extremamente capazes e talentosas, cria-se um mito meritocrático focado em indivíduos ao invés de tratar da crise sistemática causada pelo racismo institucionalizado.

É importante notar, entretanto, que dentro de Hollywood, a realidade não é muito diferente disso. Enquanto Estrelas Além do Tempo e Loving contaram histórias sobre pessoas negras auxiliadas por pessoas brancas e foram dirigidos por homens brancos, Moonlight do diretor negro Barry Jenkins não apresenta nenhum “White savior”, mas foi necessária a intervenção de Brad Pitt para que o filme tivesse a chance de ser indicado a melhor filme. Isso significa que Moonlight não tem qualidade suficiente para estar entre os melhores filmes do ano? Não. Apenas que, num sistema dominado por homens brancos, ele não teria espaço em Hollywood a menos que um desses poderosos homens brancos decidisse fazer algo por ele.

Agora, a real questão: por que esperamos a consideração de uma indústria historicamente racista, homofóbica e misógina para legitimar os filmes feitos por grupos minoritários? Assim como outras tantas lutas – vem à mente, por exemplo, a batalha pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – a grande dúvida paira no ar: devemos lutar para sermos aceitos pelo sistema ou para desmantelá-lo?

A resposta, como sempre, não é simples. É essencial criar espaços de resistência, premiações alternativas, festivais com curadores diversos tanto em gênero quanto raça e sexualidade. Mas ainda assim, não podemos ignorar o peso que uma premiação como o Oscar apresenta. É, sim, uma vitória que filmes como Moonlight, Loving e Estrelas Além do Tempo tenham sido indicados nessa temporada. É uma vitória porque, enquanto festivais de cinema podem ser mais diversos, é inegável que existe um certo elitismo em espaços “de arte” que deixa as pessoas desconfortáveis. É uma vitória porque nós podemos ter essa conversa sobre raça e gênero durante o jantar com nossos familiares. É uma vitória porque filmes com personagens negros vão ser exibidos em salas de cinema no interior do país.

É uma vitória também porque premiações alternativas, apesar de fundamentais, podem passar uma impressão quase negativa. Filmes de mulheres tem que ser julgados entre outros filmes feitos por mulheres para terem a chance de serem premiados? Um dos trunfos dos Oscars está também no fato que nunca houve uma segregação explícita: o prêmio deveria ir para os melhores filmes, diretores, editores independente de raça ou gênero, e se, na maioria dos casos, eles vão para homens brancos isso quer dizer que eles fazem filmes melhores, não? Desconsidera-se que são eles que detém os meios de produção, desconsidera-se que são eles que julgam e votam nos prêmios que serão distribuídos.

Assim, retornamos ao nosso problema inicial. Filmes feitos por homens brancos não são lidos politicamente pois o status quo permite que eles sejam vistos como padrão. Domingo, quando entregarem o Oscar de melhor filme aos produtores de La La Land, eles estarão premiando um musical, uma história de amor. Se, contrariando todas as expectativas, eles premiarem Moonlight, será um ato político. Mas se dar um Oscar para um filme dirigido por um homem negro é um ato político, por que os outros 87 Oscars recebidos por brancos não o são?

[1] Tradução livre. Original: “People like us, we can’t be nostalgic. We’ve no home in the past. Nostalgia is a luxury.”

O ESTUPRO SEGUNDO JODOROWSKY

Alejandro Jodorowsky e sua obra são comumente celebrados em um espaço difícil de definir. Por vezes negligenciados pelos críticos por não se encaixarem em nenhuma tradição cinematográfica, ao mesmo tempo foram cultuados por entusiastas da contracultura hippie dos anos 1970 e envolvidos em certo tom obscuro e alternativo. Seus filmes também ganharam a pecha de head film, ou seja, filmes para serem assistidos enquanto se usa drogas.

Diante desse cenário, o assunto Jodorowsky envolve uma certa aura progressista. Entretanto, o diretor sempre se orgulhou de se abster de comentários políticos, argumentando que seus interesses estavam em revoluções espirituais e pessoais. Há controvérsias sobre essa suposta oposição entre política e espiritualidade, a expectativa de que arte possa transcender comentário político.

Gostaria de começar falando sobre Mara Lorenzio.

Lorenzio foi a atriz principal do segundo filme do diretor, El Topo (1970), que conquistou as graças de John Lennon e teve os direitos de distribuição adquiridos por Allen Klein, agente dos Beatles. O filme inaugurou o fenômeno do midnight movie nos Estados Unidos – filmes produzidos fora de Hollywood e exibidos em pequenos teatros à meia-noite.

Em uma entrevista concedida em 1970, Jodorowsky declarou ter “realmente” estuprado Lorenzio durante a gravação de uma das cenas de estupro de El Topo. Mas, ao contrário do caso de Maria Schneider e O último tango em Paris, não conhecemos a versão da história de Mara – a atriz desapareceu da cena artística após o lançamento do filme.

O que sabemos de Lorenzio é o que Jodorowsky nos conta. De acordo com o diretor, ela simplesmente “apareceu” na casa dele um dia: “Ela estava mal. Em um momento da vida dela ela havia tomado LSD em grandes quantidades e tinha sofrido. Ela estivera em um hospital para doenças mentais”. Jodorowsky convidou a desconhecida para atuar no filme, e ela se mudou para a casa dele, onde ficou por seis meses. Depois que El Topo foi gravado, Lorenzio foi embora e os dois nunca mais se viram.

Jodorowsky, porém, não é exatamente um narrador confiável. Entrevistas com o diretor são menos sobre fatos e mais sobre a mitologia pessoal que ele deseja criar. Jodorowsky declara não querer ser visto apenas como um cineasta, mas como um profeta: seus filmes não são só obras de arte, são um caminho para alcançar a iluminação; a equipe é composta por guerreiros espirituais que serão transformados. Suas respostas são temperadas por referências místicas e improvisações: “Quando eu falo, eu invento. Eu invento. Eu nunca penso sobre o que falo”. Isso dificulta ainda mais a entender o que realmente aconteceu.

Embora ele declare ter morado com Lorenzio por seis meses e saber detalhes sobre a saúde mental dela, em outro momento da mesma entrevista de 1970 ele afirma que “não sabia nada” sobre ela e que eles “nunca conversavam” um com o outro. Anos mais tarde, em 2007, Jodorowsky afirmou para a revista britânica Empire: “Eu não estuprei Mara, mas eu a penetrei com o consentimento dela”.

Enquanto é incerto se realmente ocorreu um estupro no set devido à ausência do depoimento de Lorenzio, podemos ter certeza de que Jodorowsky não via problemas em estuprar uma atriz para “fins artísticos”. Inclusive, o estupro é uma forma de afirmar a imagem de líder espiritual a qual o diretor almeja. Veja bem: para ele, o estupro não é um ato de violência, um crime. Jodorowsky defende que estuprar uma mulher é um modo de despertá-la criativamente. É essa a narrativa que ele constrói, tanto para a atriz quanto para a personagem. Em El Topo, o estupro é uma forma de curar a frigidez feminina e despertar o orgasmo:

“Então ela [Mara Lorenzio, a atriz] me disse que já havia sido estuprada antes. Veja você, para mim a personagem é frígida até El Topo estuprá-la. E ela tem um orgasmo. É por isso que mostro um falo de pedra que jorra água nessa cena. Ela tem um orgasmo. Ela aceita o sexo masculino. E é o que aconteceu com Mara na vida real. Ela realmente tinha esse problema. Uma cena fantástica. Uma cena muito, muito forte.”

Mara, em El Topo, é resgatada pelo personagem principal do jugo de um coronel. Em seguida, o casal atravessa o deserto. Enquanto El Topo é capaz de fazer pequenos milagres, como encontrar ovos em meio a areia e fazer água jorrar de pedras, ela se compara com ele e se frustra com a própria incapacidade. Até que El Topo a estupra, e então ela ganha as mesmas habilidades mágicas. Mais adiante, a personagem de Lorenzio irá traí-lo com outra mulher e abandoná-lo.

O diretor repete a associação entre estupro e criatividade no documentário Duna de Jodorowsky: “Quando você faz um filme, você não deve respeitar o livro. É como quando você se casa, não? Você toma a mulher. Se você respeitar a mulher, você nunca vai ter um filho. Você precisa abrir o vestido e estuprar a noiva. E então você vai ter o seu filme. Eu estava estuprando Frank Herbert [autor do livro original Duna], mas com amor, com amor”.

Na entrevista concedida em 1970, Jodorowsky elabora mais teorias sobre a sexualidade feminina. Segundo o diretor, matar coelhos seria mais satisfatório para um homem do que fazer sexo, já que os animais se entregariam à morte mais facilmente do que uma mulher ao orgasmo: “A vingança da mulher contemporânea é fazer o homem se esforçar para dar-lhe um orgasmo”.

El Topo contém mais duas cenas de estupro. Em uma delas, vemos mulheres brancas, velhas, ricas e excessivamente maquiadas molestarem um homem negro escravizado e depois o acusarem de estupro. Por causa da falsa acusação, o escravo é assassinado pelos moradores revoltados da cidade. Embora falsas acusações de estupro de mulheres brancas por homens negros de fato ocorram, como no caso dos Scottsboro Boys, Jodorowsky parece atribuir a culpa do acontecimento às supostas hipocrisia sexual feminina e volúpia exacerbada de mulheres velhas e feias, enquanto o verdadeiro culpado é o racismo.¹

Na cena de estupro seguinte, El Topo e uma amiga, que tem nanismo, são forçados a fazerem sexo na frente dos clientes de um bordel. A personagem, referida no roteiro como A Pequena Mulher, o abraça apaixonadamente e diz: “Eu te amo. Eles não existem. Não há ninguém aqui além de você. Me possua. Por favor”. Jodorowsky imagina que a reação de uma mulher obrigada a fazer sexo em frente a uma plateia seria a de encarar a situação como um momento romântico e não, sei lá, um ato de violência. Aqui, o estupro poderia ser visto como uma oportunidade para a “mulher feia”, que de outra forma não conseguiria fazer sexo com o homem desejado. Quando questionado se havia feito sexo de verdade com a atriz nessa cena, Jodorowsky respondeu: “Não, porque eu não me sentia sexualmente atraído por ela”.

É curioso que uma visão tão tradicional sobre sexualidade feminina não tenha sido amplamente vista como um problema no trabalho de Jodorowsky.² Em um artigo de David Church para Senses of Cinema que analisa a obra do diretor, por exemplo, a cena de estupro em El Topo é descrita em poucas palavras: “El Topo a estupra para desencadear seu primeiro orgasmo”. Sem discussões ou ressalvas posteriores. Durante a entrevista de 1970, quando Jodorowsky confessa ter estuprado Lorenzio, o entrevistador, Ira Cohen, responde apenas: “Você sabia que a toupeira tem o pênis no formato de uma faca?”, e os dois seguem discutindo sobre o simbolismo de facas e ovos.

Jodorowksy costuma ser criticado pelo simbolismo hermético e pelas frases de efeito vagas, e não pelo fato de promover estupro como algo bom para mulheres. Se um diretor aspira a provocar uma revolução espiritual e inspirar pessoas com seu trabalho, o fato de sua obra promover a manutenção de ideias conservadoras e nocivas sobre gênero não deveria ser visto como uma falha, ou ao menos um ponto relevante a ser discutido?

Notas:

(1) O homem negro é caracterizado pelo racismo como violento, hiperssexual e uma ameaça à sociedade. Isso faz com que ele sirva de bode expiatório para a violência de homens brancos, que se revestem com ares de inocência e respeitabilidade enquanto acusam negros de serem os verdadeiros estupradores. O mito do homem negro como estuprador de mulheres brancas também tem a função de impedir a miscigenação racial após a abolição da escravidão. Com medo de serem estupradas, mulheres brancas passam a evitar interações com homens negros, conforme explica bell hooks no livro Ain’t I a Woman.

(2) Uma das exceções a essa observação seria a crítica Pauline Kael. Responsável por cunhar o termo “acid western” ao descrever El Topo, Kael argumentou que o filme se revestia com uma imagem subversiva por meio do sincretismo de símbolos religiosos, mas que a mensagem, por fim, acabava sendo tradicionalíssima: “Um homem divino tentado por uma mulher má e sedenta por poder abandona a integridade, e então, pelo amor de uma boa mulher, se torna um homem espiritual, apenas para aprender que o mundo não está pronto para sua espiritualidade”.

por Amanda V.

Amanda escreve no Deixadebanca e também organiza o Xotanás, sobre masturbação feminina.

ALICE GUY-BLACHÉ: PAPÉIS DE GÊNERO E FEMINISMO NO PRIMEIRO CINEMA

A presença de mulheres atrás das câmeras no cinema ainda é insatisfatória, apesar dos pequenos avanços comemorados a cada dia. Especialmente em funções de liderança, como direção e produção executiva, e em áreas em que a predominância masculina é quase inquestionável, como direção de fotografia.

Há carência de oportunidades e pouca divulgação, distribuição e memória dos filmes feitos por mulheres ao longo dos tempos – sobretudo mulheres marginalizadas ou em contextos pós-coloniais. Fica até difícil lembrar que no início do cinema existia muita produção feminina, quando os pequenos filmes ainda eram considerados experimentos e não tinham status artístico.

No contexto do primeiro cinema produzido no final do século XIX e início do século XX, a francesa Alice Guy-Blaché é reconhecida historicamente como a primeira mulher diretora. Alguns de seus filmes traziam temáticas ainda não inteiramente superadas nos dias atuais. Tão importante quanto o tema, no cinema, o olhar lançado sobre os filmes e através dos filmes de Alice também não está em completo desuso.

É importante destacar que Alice se iniciou nas artes cinematográficas na época em que a discussão sobre o sufrágio feminino estava presente em muitos países ocidentais. No entanto, quando a cineasta se mudou para os Estados Unidos com o marido, o voto feminino era realidade em apenas alguns estados. E ainda assim, apenas para norte-americanas que eram consideradas cidadãs sem qualquer ressalva – a situação das pessoas negras, indígenas ou imigrantes nos EUA é comumente esquecida quando o assunto é primeira onda do feminismo.

Alice começou a fazer cinema após trabalhar como secretária em um estúdio de fotografia francês que fazia experimentos com os primeiros cinematógrafos. “A fada do repolho” (Le fée aux choux, 1896) marca o início de sua produção, que seria conhecida por tratar de assuntos ligados intimamente à vida das mulheres brancas e pequeno-burguesas de sua época.

A obra de Alice Guy-Blaché trazia temas como maternidade, trabalho doméstico e “travestismo” (ou a simples troca de papéis de gênero entre homens e mulheres, já que para ela não seria possível falar de transexualidade como o assunto é tratado atualmente). Por isso, foi rotulada ao longo da história, por olhares menos atentos, como “feminista”, já que a atenção a esses assuntos até hoje é preterida pela sociedade patriarcal ocidental, em favor de temas e olhares mais “importantes”. É lamentável notar que a simples existência dessas temáticas na tela pode fazer alguns espectadores olharem para direção contrária, até os dias de hoje.

Apesar do rótulo, Alice tinha relação ambígua com olhares feministas que estavam em desenvolvimento na sua época e não aprovava que mulheres tentassem assumir inteiramente lugares socialmente marcados como masculinos. Por acreditar em capacidades inatas aos sexos como, por exemplo, a “sensibilidade feminina”, defendia a aptidão das mulheres para o trabalho doméstico e artesanal. Curiosamente, o mesmo motivo a levou a acreditar que as mulheres seriam aptas ao trabalho cinematográfico:

Além de uma mulher se encontrar tão bem preparada para encenar dramas como um homem, ela ainda tem, sob diversas perspectivas, uma enorme vantagem sobre ele, graças à sua natureza. Muito do conhecimento necessário para narrar uma história e para conceber cenários faz absolutamente parte das competências de um membro do sexo frágil. Ela é uma autoridade em emoções.

Alice Guy Blachè¹

A reflexão da cineasta parece apenas preconceituosa e limitada nos dias de hoje, no entanto, Alice estava sugerindo que mulheres não só podiam como deviam fazer cinema, em uma época as mulheres mais privilegiadas da sociedade americana sequer podiam votar.

De fato, enquanto o cinema não tinha status artístico e era considerado apenas uma diversão barata para pessoas sem sofisticação, as mulheres tiveram papel assegurado nele, e muitas atuaram, por exemplo, como montadoras, uma atividade considerada inicialmente de segunda categoria e frequentemente associada ao artesanato. A ideia que se tinha era que montar o filme era apenas cortar e colar os pedaços, embora nos dias de hoje o primeiro cinema já seja reconhecido como um período de rica experimentação.

Com a sofisticação da linguagem cinematográfica nas décadas posteriores, as mulheres foram gradativamente perdendo espaço nessa e em outras funções, embora nunca tenham de fato se tornado ausentes.

Em “As consequências do feminismo” (Les résultats du féminisme, 1906), Alice Guy Blachè retrata uma pequena sociedade em que os papéis de gênero foram trocados e os homens são vistos em atividades antes atribuídas às mulheres: passando roupas, cuidando de bebês e até mesmo usando vestidos. As mulheres, em contraposição, usam calças, fumam, bebem, humilham seus maridos e assediam maridos alheios. Os pobres homens logo se revoltam com as injustiças e promovem uma revolução.

http://www.youtube.com/watch?v=dQ-oB6HHttU

“As consequências do feminismo” é, à primeira vista, uma crítica aos anseios dos movimentos feministas que, ao buscarem igualdade de votos com os homens, trariam consigo o medo da “troca” de papéis de gênero e um consequente desequilíbrio da sociedade. Alice denunciou, tematicamente, que o feminismo só poderia levar à supremacia feminina e à castração dos homens, o que pode ser confirmado por seu discurso ambíguo em relação às possibilidades das mulheres no mundo. Porém, a efetiva representação visual da situação acaba expondo como o comportamento masculino era tóxico, injusto, abusivo e autoritário.

Como foi dito anteriormente, os olhares sobre os filmes e através dos filmes são tão importantes quanto sua temática, e nesse sentido a pesquisadora portuguesa Ana Catarina Pereira traz algumas possibilidades de leitura das representações do filme.

Nos cerca de seis minutos de duração da curta-metragem, o homem costura, cuida dos filhos, usa vestidos e age com delicadeza, promulgando uma essência feminina ultra-romantizada. A mulher fuma, bebe e tem um comportamento sexualizado; é grande, brutal, controla o espaço em que se movimenta, toma iniciativas e provoca acções. Elementos de ambos os sexos desempenham os papéis opostos aos rigidamente atribuídos pela sociedade, o que pode ser interpretado de diferentes formas:

a) uma acusação aos movimentos feministas e à tentativa de superiorização das mulheres (o antônimo de machismo);