DIRIGINDO ATORES NO CINEMA – DICAS GERAIS

Uma coisa que me chamou atenção estudando cinema no Brasil e nos Estados Unidos foi que alguns cursos de cinema não dão tanta atenção para a direção de atores. Além de oferecerem poucas aulas (ou nenhuma) sobre o assunto, os departamentos de audiovisual e de artes cênicas em geral conversam pouco entre si e não possuem aulas em comum. Os estudantes de cinema acabam aprendendo a lidar com os atores somente na prática, ou indo atrás de informações por conta própria.

No Brasil há o fenômeno do preparador de elenco, e alguns estudantes acreditam que esse profissional deve substituir a função do diretor na comunicação com os atores, ou até mesmo que ele é necessário em todos os filmes. Na Universidade de Brasília, onde estudei, era comum os alunos incluírem alguém na equipe somente para preparar o elenco, mesmo quando ele era formado por atores bons e experientes. Como foi uma das coisas que mais estudei durante a graduação, trago aqui algumas dicas sobre direção de atores para estudantes que desejam dirigir filmes live action, e também para pessoas que trabalham com cinema em outras funções e queiram passar para a função de direção.

Anna Muylaert dirigindo Glória Pires em “É Proibido Fumar”

Primeiramente, acredito na premissa de que ter alguma experiência como atriz ajuda na hora de dirigir atores. Você estará do outro lado, terá que analisar as informações sobre o personagem e como expressá-las, vai experimentar como é ser dirigido por alguém, como é interagir com outro ator na cena, como memorizar falas, e também entender o esforço corporal e vocal que a atuação exige. Portanto, sugiro que quem tem interesse em dirigir procure experimentar alguns cursos ou oficinas de atuação. Eles também ajudam a adquirir algum repertório de exercícios, o que pode ser bastante útil em ensaios com o elenco.

Segundo, é importante saber escolher seu elenco. Pretendo escrever posteriormente um texto com dicas específicas para casting (produção de elenco). Embora grande parte da escolha dos atores dependa da intuição da diretora, existem algumas técnicas específicas para identificar se o ator realmente se encaixa no papel pretendido, se sabe seguir direcionamentos, se é bom em improvisação, se é responsável e pontual. São coisas que, acredite, podem fazer a diferença no set de filmagem.

Ava DuVernay discute a cena com o ator David Oyelowo no set de “Selma”

Escolha pessoas que trabalhem bem com você. Não tem problema chamar seus amigos para atuar, principalmente nos trabalhos de faculdade, em que você não tem muito tempo e precisa de pessoas que sejam fáceis de trabalhar. Porém, é bom ter em mente que fazer cinema demora e envolve muitas repetições – deixe seus amigos cientes disso, para eles não te abandonarem no meio do set! Além disso, não perca a chance de trabalhar com atores que conhecem técnicas de atuação, sejam estudantes de artes cênicas ou profissionais. Já vi colegas que resolveram atuar eles mesmos em alguns trabalhos de faculdade, abrindo mão da chance de treinar direção de atores com pessoas que realmente estudam pra isso.

Outra maneira de escolher atores é por meio de convite, quando você já conhece o trabalho da pessoa e imagina que seria uma boa opção para um papel em seu filme. Já trabalhei com indicações às cegas também, quando eu não conhecia a atriz e confiava na recomendação de amigos da área, mas indico essa prática mais para trabalhos universitários com prazos curtos, onde você não tem muito tempo para ir atrás do elenco e precisa de soluções rápidas (embora eu sempre tenha tido sorte com ótimas indicações).

Sofia Coppola com Scarlet Johansson no set de “Encontros e Desencontros”

Quanto a ensaios, é uma coisa que você deve tentar fazer o máximo que puder durante a faculdade. Incrivelmente, pode ser uma coisa bem difícil de se conseguir. Só quem já teve que conciliar a agenda de várias pessoas sabe o inferno que é conseguir um dia em que todos estejam livres. Porém, para diretores inexperientes essa é uma das partes mais importantes. É no ensaio que você vai testando suas habilidades com os atores, vendo como eles respondem, quais técnicas dão certo e quais não. Existem vários livros com exercícios que podem ser feitos, dependendo do que seu filme precisa, do seu elenco, e do nível de energia e de atuação que você deseja alcançar.

Se não for possível ensaiar com os atores que contracenam, ao menos converse individualmente com cada um sobre seus respectivos personagens. Claro que direção é uma função que necessita de habilidades amplas. Algumas diretoras tem mais afinidades com outras áreas, fotografia, direção de arte, etc. Mas parte da tarefa de direção é inevitavelmente dar algum direcionamento aos atores, e é nessa hora dos ensaios onde se pode praticar. No cinema profissional (ou mesmo no universitário) nem sempre se tem a oportunidade de ensaiar antes de filmar. Quando você tiver que dirigir atores que nunca se viram antes do dia da filmagem, essa experiência adquirida previamente vai fazer a diferença.

Laís Bodanzky dirigindo Caio Blat no set de “As Melhores Coisas do Mundo”

Existem diversos tipos de atores: os que são bem seguros com o texto e decoram as falas certinho, os que gostam de improvisar, os que preferem um forte direcionamento, os que gostam de intervir na construção do personagem, e outros mais. Veja o quanto você está disposta a deixar o ator construir o personagem com você. Eu particularmente gosto de dar essa abertura, e em alguns trabalhos deixo os atores construírem boa parte do texto. Isso nem sempre é possível, depende do tempo disponível na preparação e do filme que você está fazendo. Alguns diretores preferem que os atores entreguem fala por fala do jeito que está no roteiro. Outros permitem que os atores improvisem na hora da filmagem. Com a prática você acaba descobrindo com qual forma gosta mais de trabalhar.

Porém, tenha em mente que é preciso saber conciliar a performance de atores que usam métodos diferentes, quando eles vão contracenar. A diretora Anna Muylaert já comentou em entrevistas que em seu filme Durval Discos, a atriz Etty Fraser decorava fala por fala, e precisava da deixa específica do outro ator para entregar sua parte do diálogo. Já Ary França, que contracenou com Etty, gostava mais de improvisar, e não seguia à risca o roteiro. Anna trabalhou com os dois para que Ary conseguisse incluir a deixa ao final das improvisações, para que Etty não se perdesse. Esse é um exemplo claro, mas no geral essa “conciliação” entre os atores se dá de forma mais sutil, no nível de equilibrar as intensidades das atuações, o tempo de aquecimento, e até mesmo o conforto de um com o outro em cena.

Etty Fraser e Ary França em “Durval Discos”

Falando em tempo de aquecimento, isso também é um deta

lhe importante na hora de filmar. Existem atores que chegam à performance ideal muito rápido, começam bem aquecidos, vão cansando com o tempo, e sua performance cai de acordo. Outros demoram algum tempo até “dar no tranco” e entregar a atuação ideal. Prefira começar filmando os closes do ator que aquece mais rápido. Há também os atores mais seguros, que conseguem manter uma boa performance por bastante tempo, que geralmente são os mais experientes. E há os que são bastante instáveis, mas que em lampejos de genialidade conseguem entregar uma atuação espontânea e emocionante. Esses últimos, embora fascinantes, são dos mais desafiadores de se trabalhar, já que o cinema tem uma particularidade que precisa ser praticada: a repetição. É preciso bastante observação para descobrir que técnicas funcionam melhor com esses atores para mantê-los no pique. Vários atores de teatro também não estão tão acostumados a repetir pequenos pedaços de cena com a frequência exigida em algumas filmagens. Isso pode ser bem cansativo, e também entediante para o ator, o que afeta sua performance. Nesse caso o problema não está na direção, mas na falta de familiaridade do ator com a rotina de sets de filmagem.

Laís Bodanzky no set de “As Melhores Coisas do Mundo”

No cinema é muito comum filmar fora da ordem do roteiro. Os atores tem de saber localizar qual é o estado do personagem em cada cena. Muitas vezes se filma cenas do começo e do fim do filme no mesmo dia. O ator deve estar preparado para fazer esse salto na atuação, e você como diretora também tem de saber muito bem as especificidades da cena e do personagem para saber orientá-lo.

Outro fator que também afeta a atuação é o conforto. Alguns sets ou cenas podem ser cansativos ou incômodos: um dia muito frio, ou debaixo do sol, ou uma cena que exija muito trabalho físico ou emocional. É sempre bom verificar se há algo que possa ser feito para preservar um mínimo de conforto para o elenco. Sempre tenha assistentes com água por perto, agasalhos, guarda-sol, cadeira, chinelos, e outras coisas a que eles possam recorrer entre os takes. Já tive que trabalhar com atores se queixando de dor de cabeça, cansados, com frio, com fome. São coisas que certamente prejudicam a performance. Porém, sabemos que set de cinema é corrido sempre, e os atores também fazem (ou devem fazer) uma força para trabalhar mesmo com alguns incômodos. Isso faz parte do trabalho, e também depende de treinamento.

Sofia Coppola dirigindo Bill Murray em “Encontros e Desencontros”

É importante ressaltar: o ator não é sua marionete. Abusos de poder são bastante comuns em relações hierárquicas de todo tipo. Nesse caso, o diretor pode se valer da vulnerabilidade inerente ao exercício da atuação. Pergunte a qualquer ator, vários serão capazes de citar experiências em que o diretor fazia jogos constrangedores não consentidos como “técnica” para impulsionar a performance, gritava com o elenco, não escutava o que o ator tinha a dizer, era autoritário, enfim. Eu, que comecei como atriz em teatro, passei por vários desses. E vejo algumas das mesmas práticas sendo perpetuadas no cinema. Muitas de forma velada e sutil também, mas não menos desrespeitosas.

Há os casos famosos: quem nunca ouviu falar de Lars Von Trier torturando suas atrizes? Ou Kubrick? Ou Hitchcock? Ou David O. Russel dando chilique no set? Só pra citar alguns dos mais conhecidos. Existe um viés de gênero digno de ser ressaltado: as atrizes sempre muito mais sujeitas a abusos. Posso citar também os métodos de Fátima Toledo, a preparadora de elenco mais famosa do Brasil, como uma dessas técnicas “viscerais” que mexem fortemente com o psicológico dos atores. Muitos atores gostam delas, principalmente por serem bastante desafiadoras. Mas a popularidade de Fátima e algumas técnicas do Método americano, dentre outros (vide a glamourização de Edward Norton, Jared Leto e outros que fazem loucuras para “entrar no papel”) de uma certa forma contribuem para a difusão da ideia de que atores são pessoas que só funcionam quando manipuladas. Que você pode livremente tentar usar uma técnica mais “dura” ou invasiva em nome da arte. Minha dica: não seja essa pessoa. Atores estudam, praticam, e trabalham muito para atingir excelência na sua profissão. Não é por meio de manipulação ou gritos que eles chegam lá. Embora esse tipo de atitude seja bastante tolerada sobretudo quando vem de diretores homens, ela apenas mascara, a meu ver, um desejo autoritário e sádico do diretor.

Ava DuVernay abraçando suas atrizes mirins: seja essa pessoa.

Por fim, tente sempre ouvir o que os atores tem a dizer. Alguns deles apenas seguem sua orientação, outros contestam mais, ou trazem visões diferentes sobre o personagem e a história. E muitas vezes eles podem ter razão. Ouça e reflita sobre as opiniões deles. Caso discorde de algumas, lembre-se que quem tem a palavra final é você. Do mesmo jeito que você não deve ser autoritária e impor sua visão a qualquer custo, também não precisa ceder a opiniões dos atores e da equipe se discorda delas. No fim, a diretora é quem tem a responsabilidade artística da obra, e as escolhas do filme serão atribuídas majoritariamente a você.

Nas próximas partes desse texto falarei sobre técnicas específicas para serem usadas nos ensaios, trabalho no set e até mesmo na pós produção, além de um futuro texto com dicas sobre como preparar e executar castings.

Leia aqui a segunda parte do texto: SOBRE DIRIGIR ATORES NO CINEMA – PRÉ PRODUÇÃO E ENSAIOS

Ilustração por Morgue.

POR QUE DAMOS NOMES FEMININOS A ROBÔS?

A Inteligência Artificial é o sonho humano do serviçal perfeito: uma máquina que aja como nós, mas não tenha as necessidades mundanas que tanto dificultam a escravidão de outros humanos e animais. Uma entidade que não precise ser alimentada, não precise dormir, não tenha desejos e não anseie por liberdade. Queremos máquinas inteligentes e eficientes para identificar nossas necessidades e satisfazê-las, mas será possível desenvolver uma inteligência consciente que não possua sentimentos e sensações?

Desde o começo da Revolução Industrial, histórias sobre o medo de máquinas que tomam consciência própria e aniquilam seus criadores começaram a povoar o imaginário popular. O cinema também representou inúmeras vezes essa ansiedade humana. O modo como a figura feminina é implementada nessas máquinas, e a visível associação na vida real de assistentes eletrônicas a um gênero feminino chamou a atenção da escritora Laurie Penny. Traduzimos abaixo o seu texto sobre o assunto.

*****

Por que existem tantos robôs projetados para se assemelhar a mulheres? A pergunta está se tornando inevitável ao passo em que mais e mais Inteligências Artificiais (IAs), que não precisam ter um gênero, aparecem no mercado com vozes e rostos femininos, incluindo Cortana da Microsoft, Alexa da Amazon e uma nova onda de estranhas robôs sexuais comercializadas quase que exclusivamente para homens. Enquanto entramos em uma nova era de automação, a tecnologia que estamos criando diz muito sobre a maneira que a sociedade vê as mulheres e o trabalho.

Este mês, a Microsoft lançou Tay, robô com rosto e maneirismos de uma garota adolescente que foi projetada para aprender e interagir com usuários no Twitter. Dentro de horas, Tay tinha sido bombardeada com abuso sexual e foi ensinada a defender Hitler, que é o que acontece quando você dá ao Twitter um monstrinho para criar. O jeito que Tay foi tratada pelos usuários do Twitter foi abominável, mas não sem precedentes – os primeiros robôs e assistentes digitais foram projetados para parecer femininos, em parte para que usuários, presumidamente homens, pudessem explorá-los sem culpa.

Isso faz sentido quando consideramos que boa parte do trabalho que estamos antecipando que será feito um dia por esses assistentes é atualmente feito por mulheres e meninas, por salários baixos ou sem pagamento algum. Semana passada, um relatório da ONS (IBGE britânico) finalmente quantificou o valor anual da “produção econômica doméstica” – a manutenção doméstica, cuidado com os filhos e tarefas organizacionais feitas em sua maioria por mulheres – em 1 trilhão de libras, quase 60% da economia “oficial” (do Reino Unido). Desde enfermeiras, secretárias e profissionais do sexo a esposas e namoradas, o trabalho emocional que mantém a sociedade funcionando é ainda feminizado – e ainda estigmatizado.

Neste momento, enquanto antecipamos a criação das IAs para servir a nossas necessidades particulares, organizar nossas vidas e tomar conta de nós, e fazer tudo isso de graça e sem reclamações, é fácil ver quantos designers talvez se sintam mais confortáveis com essas entidades tendo vozes e rostos femininos. Se IAs forem projetados como masculinos, usuários podem ser tentados a tratá-los como iguais, reconhecê-los como humanos de alguma forma, talvez até oferecê-los um salário de nível inicial e um drink depois do trabalho.

Na imaginação pública, robôs humanóides tem sido por muito tempo substitutos para classes exploradas. Até mesmo a palavra “robô” é derivada da palavra tcheca para “escravo”. A filósofa Donna Haraway observa em Um Manifesto Ciborgue que “a divisão entre a ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica”, e a história das robôs femininas em filmes é quase tão longa quanto a história do cinema em si. Em quase toda encarnação de robôs femininas na tela, de Metrópolis de Fritz Lang à obra prima moderna Ela, a mesma questão surge: IAs são realmente pessoas? E, se sim, podemos viver com o que fizemos a elas?

Em estórias como Blade Runner, Battlestar Galactica e Ex Machina, robôs femininas são estupradas por homens e os espectadores são convidados a ponderar se esses estupros foram realmente criminosos, baseados na nossa avaliação de se a robô tem consciência suficiente para merecer autonomia. Esta é a mesma avaliação que juízes homens ao redor do mundo estão tentando fazer sobre mulheres humanas hoje.

Toda a repetição da estória romântica é também uma estória de horror. O protagonista, que é geralmente frustrado sexualmente e rabugento, passa por agonias tentando definir se seu crush de silicone é realmente consciente. Se ela é, é certo ele explorá-la, ser servido por ela, dormir com ela? Se ela não é, pode ele realmente se apaixonar por ela? Isso importa? E – o mais aterrorizante de tudo – quando ela define sua própria posição, ela vai se rebelar? Como ela pode ser impedida?

Essas são questões que a sociedade em geral tem feito por séculos – não sobre robôs, mas sobre mulheres. As permutações ansiosas são familiares para a maioria das mulheres que namoram homens. Nós podemos vê-los, lentamente, tentando decidir se somos realmente humanas, se realmente pensamos e sentimos como eles.

Essa não é uma questão acadêmica abstrata. A ideia de que afro-americanos eram menos humanos que pessoas brancas estava consagrada na constituição dos Estados Unidos até 1868. Da mesma forma, a noção de que mulheres são menos humanas que homes tem sido usada desde os tempos de Aristóteles para justificar a privação de seus direitos básicos. Até mesmo hoje, encontramos homens argumentando que mulheres e meninas são menos inteligentes que homens, ou “programadas pela natureza” para uma vida de submissão e plácida reprodução. Por muitos séculos, a primeira tarefa filosófica das pessoas oprimidas tem sido convencer tanto a si mesmas quanto seus opressores – assim como as IAs em nossas ficções culposas – que eles são seres vivos, pensantes, e com sentimentos, e portanto merecem liberdade.

Consideremos a cena clímax em Ex Machina, onde o gênio megalomaníaco Nathan é mostrado colecionando corpos nus de modelos antigos de robôs femininas em seu quarto. Para Nathan, a consciência de suas escravas sexuais está fora de questão: de carne ou de metal, mulheres nunca serão realmente humanas. Para as robôs femininas, os homens que as possuem – quer seja o louco bilionário Nathan, ou o doce desafortunado Caleb – são obstáculos a serem vencidos, com violência se necessário.

Quando os ciborgues dominarem as máquinas, os homens ainda importarão? Na ficção, como na vida, uma maneira das pessoas oprimidas se libertarem é usando tecnologia para tomar o controle das máquinas que os fizeram. “O maior problema com ciborgues, claro, é que eles são a prole ilegítima do militarismo e do capitalismo patriarcal”, escreve Haraway. “Mas prole ilegítima é frequentemente infiel às suas origens. Seus pais, afinal, são não-essenciais”.

A triste paranóia que está no cerne dessas visões do futuro é que, um dia, IAs seriam capazes de se reproduzir sem nós, e sumariamente decidiriam que somos irrelevantes. Desde Metropolis até Matrix, o pesadelo é o mesmo: se andróides tiverem acesso aos meios de reprodução, nada os deterá. Isso é, coincidentemente, o medo básico que os homens tem nutrido em relação às mulheres desde o nascimento do feminismo, e particularmente desde o advento da contracepção e da tecnologia reprodutiva. Esse medo é a raiz de muito da opressão feminina atual.

Alan Turing, o pai da robótica, se preocupava que “máquinas pensantes” pudessem ser exploradas porque não eram conscientes do mesmo modo que “seres humanos reais” são. Nós ainda não decidimos, como espécie, que mulheres são conscientes – e enquanto mais e mais robôs femininas aparecem em nossas telas e nossas estórias, nós devíamos considerar como nossa tecnologia reflete nossas expectativas de gênero. Quem são os usuários, e quem é usado? A menos que possamos recalibrar nossa tendência a explorar uns aos outros, a questão pode não ser se a raça humana pode sobreviver a era das máquinas – mas se merece.

Tradução de Carol Lucena e ilustração por Deixadebanca

SOBRE O QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DA MULHER CONFINADA

Há séculos, o tema da mulher confinada tem sido explorado pela ficção. Somos presas em torres guardadas por dragões, em casas governadas por madrastas tiranas, em quartos minúsculos e sem luz, em abrigos subterrâneos. Dentre as versões audiovisuais desse pesadelo, podemos citar A Maçã de Samira Makhmalbaf, O Quarto de Jack de Lenny Abrahamson, As Virgens Suicidas de Sofia Coppola, Mad Max: Estrada da Fúria de George Miller, Cinco Graças de Deniz Gamze Ergüven, Rua Cloverfield 10 de Dan Tratchenberg e até mesmo a série cômica da Netflix, The Unbreakable Kimmy Schmidt.

O confinamento tem uma série de significados recorrentes e também particulares a cada filme, livro ou conto de fadas em que ele aparece. Ele muitas vezes representa ambientes familiares abusivos, parceiros ciumentos, uma sociedade que limita a mulher ao ambiente doméstico, o pânico quanto a sexualidade feminina e a redução da mulher a suas funções reprodutivas. O aprisionamento das “noivas” de Immortan Joe em um cofre é infantilmente simples em sua conotação: mulheres são vistas como objetos de grande valor, mas ainda objetos. A mãe de O Quarto de Jack – no livro – não possui nome, só a vemos ser chamada de “ma”. Encarcerada com seu filho, todas as suas ações são tomadas em função dele, o livro compara a redução da mulher à maternidade com a angústia do confinamento ao mesmo tempo que explora uma certa idealização do que o tempo ilimitado gasto com uma criança – total atenção, zelo, proteção – o mito da mãe sempre presente. Quando “ma” e Jack finalmente escapam, ela já não sabe mais quem é. Fora do quarto, sem ser mãe 100% do tempo, “ma” tem problemas pra encontrar sua identidade.

Em As Virgens Suicidas, Cinco Graças e A Maçã, irmãs são trancafiadas dentro de casa para sua “própria proteção”, pretexto apoiado por convicções religiosas (católicas e islâmicas) que mal escondem a real motivação: o despertar da sexualidade feminina em adolescentes deve ser sufocado a qualquer custo. As Virgens Suicidas ressalta o estranhamento do feminino, elas são observadas pelos meninos da vizinhança com interesse, mas nunca compreensão. Elas exercem fascínio pelo mistério que as mantém distante do mundo, desconexas e perdidas. Cinco Graças busca representar a perda de direitos das mulheres turcas com a chegada ao poder de um partido fundamentalista, o encarceramento das cinco irmãs refletem ideias conservadoras alimentadas pelo cenário político do país.

É interessante observar que o confinamento em algumas histórias não se dão atrás de portas trancadas. No conto de fadas Barba Azul e na compilação de histórias populares As Mil e Uma Noites, em nenhum momento somos informados de que as protagonistas estão confinadas, mas, apesar de correrem risco de vida, nunca nem passa pela cabeça do leitor ou das mulheres que elas deixem seus maridos e famílias. Tratava-se de um confinamento baseado na dependência. A mulher não possuía nenhum tipo de autonomia financeira, não eram treinadas para ou bem-vindas no mercado de trabalho, a família em si era um encarceramento inescapável. Essa realidade, entretanto, não está tão distante quanto gostaríamos. Ainda existem mulheres no mundo que são impedidas de estudar, em alguns países mulheres tem os mesmos direitos legais de um menor de idade.

A Maçã (1998)

Em cada história, as protagonistas apresentam diferentes formas de lidar com suas situações. Em filmes de ação, as mulheres são engenhosas ou fisicamente fortes e tentam escapar a todo custo. Em Rua Cloverfield 10, vemos Michelle afiar uma muleta de madeira para lutar contra seu captor já nos primeiros minutos do filme, em Mad Max: Estrada da Fúria, as “noivas” arriscam suas vidas para fugir com Imperator Furiosa numa alucinante perseguição. Embora seja revigorante ver mulheres enfrentarem seus algozes, é importante lembrar que situações abusivas são muito complexas e perigosas. Não é à toa que muitas mulheres permaneçam com seus parceiros abusadores e não é, como alguns dizem, porque elas gostam de apanhar, e sim, porque elas temem pelas próprias vidas. É irracional tratar de uma questão estrutural como individual. Esperar que mulheres sejam as únicas responsáveis pelo seu bem-estar dentro de uma sociedade que violenta mulheres é um pensamento simplista. Individualmente, as mulheres usam as armas que elas necessitam para sobreviver.

O conto de fadas da Gata Borralheira ilustra bem essa questão mesmo que inadvertidamente. Cinderela é encorajada pela mãe moribunda a permanecer gentil e afável. O que muitas vezes é interpretado como fraqueza e falta de personalidade é o que permite que Cinderela sobreviva aos abusos perpetuados pela madrasta e suas filhas durante toda a sua vida. O Quarto de Jack também mostra como a necessidade de sobreviver faz com que “ma” aja de forma submissa, demonstrando a consciência de que suas melhores chances para proteger a si e Jack estão na docilidade. Ela consegue escapar, e, apesar da tentativa de suicídio, sobrevive, enquanto outras não tem a mesma sorte. Em As Virgens Suicidas, as irmãs Lisbon estão todas mortas ao final do filme. Em Cinco Graças, duas das irmãs casam obrigadas, uma se mata e duas fogem, mas têm poucas perspectivas. Em A Maçã, as duas filhas que ficaram presas por onze anos dentro de casa apresentam sérios problemas de desenvolvimento, mal falam ou andam.

A recorrência do confinamento na ficção fala de um encarceramento maior e invisível, mulheres que são presas pelas amarras de uma sociedade que decreta como elas devem agir, mas não podemos esquecer que encarceramentos reais ainda acontecem. Não acredito que seja coincidência que os dramas que encaram o confinamento de forma mais realista sejam dirigidos por mulheres ou que as histórias mais desesperadoras venham de diretoras de países periféricos. A Maçã foi baseado em fatos reais e a maior parte dos atores viveram os acontecimentos retratados no filme, misturando o documental e a ficção e nos lembrando: embora possamos ver a mulher confinada como uma metáfora, não podemos escapar do fato que ela existe no mundo real.

Ilustração da Morgue.

MAINSTREAM SORRATEIRO: MANTENDO A CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA FEMINISTA SUBVERSIVA

O Verberenas começou depois de uma conversa num grupo de Facebook que foi criado com o objetivo de gerar diálogo entre as mulheres que estudavam e estudaram Audiovisual na Universidade de Brasília. Em outras palavras: o Verberenas nunca teria existido não fosse por uma rede de minas se apoiando. E este site não foi o único fruto da nossa articulação. Desde a criação do grupo, tivemos diversas reuniões, as alunas e ex-alunas foram capazes de se unir contra situações machistas e abusivas dentro da Faculdade, criamos um projeto de zine chamada Minas Fazem Filmes com nossos trabalhos e participamos de uma feira feminista para expor filmes, quadrinhos e zines. Esses são apenas algumas das nossas conquistas concretas e contabilizáveis, mas eu acredito que o mais importante que nasceu a partir do grupo é justamente algo mais abstrato e intangível: o sentimento de apoio e sororidade que encontramos ali.

É estranho pensar que conquistamos tantas coisas através de algo tão simples: a união de mulheres com outras mulheres. É importante lembrar também que isso dificilmente teria acontecido sem a existência da Internet. Essa é a realidade para muitos movimentos sociais que temos na atualidade, a Internet abriu o debate, possibilitou o encontro e permitiu a organização de pessoas que provavelmente nunca teriam se conhecido. Isso, é claro, vale para o outro lado também.

Com quase oito meses desde a criação do Verberenas, traduzimos um artigo da Kiva Reardon sobre o panorama da crítica feminista atual. Trazemos esse texto afim de enriquecer as discussões que temos visto nos últimos meses sobre a invisibilidade das mulheres nos quadrinhos, no cinema e na literatura, agora pela perspectiva não de mulheres produzindo cultura, e, sim, consumindo e analisando. Nosso papel é prosseguir dando espaço para as artistas que, como nós, estão fazendo arte à margem.

Historicamente, escritas feministas sobre cinema tiveram que lidar com o problema de alcance limitado em razão de privilégios. Será que revistas online podem resolver o problema de acesso sem se deixar levar pela influência popular?

“Uma das características constantes da revista feminista em qualquer cultura é que ela existe fora do modo capitalista dominante de publicação.” Em 1989, escrevendo para a Borderlines, a falecida crítica literária canadense Barbara Godard mandou a real sobre a história de periódicos feministas. Em 2015, essas palavras foram twitadas pela cléo, uma revista feminista digital da qual eu faço parte com um coletivo de mulheres. Como uma publicação autofundada, a cléo se encaixa perfeitamente na definição de Godard. Suas palavras, entretanto, são reflexo de uma realidade pré-internet.

Na era digital, o “modo capitalista dominante de publicação” se tornou mais obscuro. A crítica cinematográfica feminista foi, no passado, um produto quase exclusivamente acadêmico ou de pequenas publicações, com um alcance limitado e poucos leitores, firmemente enraizada fora da (e em oposição à) maior parte das escritas cinematográficas e culturais mainstream*. Agora, ela pode adentrar conversas mainstream com um clique, @ ou compartilhamento. Isso pode agir como um corretivo sobre a cultura de crítica cinematográfica que é cegamente branca e exaustivamente masculina. Mas também apresenta um desafio para a crítica feminista: a perda da sua postura marginal conforme ela é incorporada a própria indústria contra a qual ela um dia se definiu.

*mainstream: corrente principal; o mais popular e acessível devido a sua distribuição em massa.

O cinema está profundamente ligado ao capitalismo. Não se trata apenas do custo de fazer um filme, mas como o capital é usado para definir o sucesso de um filme: a bilheteria. Enquanto a venda de álbuns na lista de mais vendidos do New York Times traçam quem está ganhando dinheiro em seus respectivos meios, as discussões, em geral, não giram em torno quantos milhões custou para que um produto cultural fosse realizado em relação a que lugar da lista ele se encontra. Quando se fala em filme, os lucros são frequentemente centrais à discussão, independentemente do valor. (Pegue o Tangerine, o queridinho independente devidamente celebrado de 2015, que se tornou assunto de discussão não apenas pela sua narrativa sobre personagens trans e o fato de ter sido todo filmado por iPhones, mas também porque ele custou cem mil dólares para ser realizado). Não é surpreendente que essa relação próxima desde o ponto de partida tenha afetado a natureza da crítica cinematográfica também. O cinema mudo viu o nascimento de revistas entusiastas que foram incorporadas ao maquinismo da indústria com a criação do star system*. O prazer voyeurístico de um artigo de tabloide vende uma revista que então impulsiona o poder de venda de ingressos de uma estrela de cinema, e assim por diante, até hoje, como um Ouroboros insaciável. Conforme o cinema se fortalecia dentro da cultura popular e jornais e outras publicações passavam a contratar críticos de cinema, a jornada da crítica cinematográfica mainstream se tornou um trabalho de dentro para fora, para as margens. Ao invés de enaltecer os atores e admirar as novas tecnologias, ela envolvia disputas sobre gosto, e, fundamentalmente, o firme posicionamento contra o princípio de que a mágica do cinema podia ser quantificada pelo seu lucro.

Tangerine (2015)

A crítica cinematográfica feminista, por outro lado, possui origens diferentes, distante do poder invasivo da indústria: a segunda onda do feminismo. Vamos tomar como exemplo a avó do periódico cinematográfico feminista, Camera Obscura, que foi lançada em 1976 a partir de uma discussão de um grupo de pós-graduandos da Universidade da Califórnia em Berkeley e que agora é publicada pela Duke University. Sua primeira edição afirma que o conceito para a publicação “evoluiu da constatação da necessidade de estudo teórico em cinema [nos Estados Unidos] da perspectiva feministas e socialista.” Em seus 40 anos de história, a Camera Obscura permaneceu fiel a esse princípio, publicando artigos pelas estrelas robustas de seminários de pós-graduação como Kaja Silverman, Contance Penley, Mary Ann Doane e Wendy Hui Kyong Chung. Seu trabalho estava de acordo com a ideia de que “análise fílmica feminista reconhece que o filme é um produto cultural específico, e tenta examinar a forma como a ideologia burguesa e patriarcal está inscrita em filme.” Contudo, embora Camera Obscura tenha nascido à margem, ela enfrenta um problema que desafia a academia independentemente do assunto: com assinaturas caras e distribuição limitada das edições em capa dura, a Camera Obscura só alcança a margem. Crítica como essa no geral é fornecida a um certo grupo privilegiado. Meu primeiro contato com escrita feminista sobre filmes foi na universidade. Em uma matéria sobre a Nouvelle Vague francesa, ensinada pela brilhante acadêmica Alanna Thain, os ícones da história cinematográfica Jean-Luc Godard e François Truffaut eram desmantelados através de uma perspectiva feminista; obras de diretoras como Agnès Varda eram consideradas centrais. Ao mesmo tempo, eu era introduzida a bell hooks e seu livro teórico fundamental sobre gênero, raça e estudos mediáticos, Reel to Real (sem tradução oficial para o português), e o trabalho de Tania Modleski sobre Alfred Hitchcock, que me permitiu manter o meu amor pelos filmes não muito amigáveis com mulheres do diretor. Eu devo muito a essa época dos meus estudos – e não só às ideias as quais eu fui exposta, mas também aos meus pais, que me ajudaram a pagar as caras apostilas que viriam a me moldar.

Caso eu tivesse nascido alguns anos antes, as coisas poderiam ter sido diferentes: eu havia perdido o auge da cultura das zines auto-publicadas dos anos 90. Essas publicações eram radicais, mas efêmeras. As zines não se preocupavam, como a cultura literária ocidental se preocupa, com ocupação de espaço físico a fim de estabelecer um legado – zines tinham exemplares limitados, eram vendidas em shows e mandada pelo correio para amigos. Pesquisando sobre zines feministas específicas sobre cinema, encontrei alusão a elas em uma coleção pertencente a Amy Mariaskin, que agora é parte da Duke University’s Culture Zine Collection. Sem PDFs nem exemplares escaneados, eu não posso lê-las a menos que eu vá de carro para North Carolina. O acesso se tornou, mais uma vez, um problema. A internet supostamente consertaria isso, mas o processo de digitalização também é hierárquico – não está além da influência das estruturas de poder dominante que privilegiam o registro de histórias de certas raça, orientação sexual e gênero.

*star system: o sistema pelo qual estrelas do cinema hollywoodiano eram criados; expondo, promovendo e explorando de determinados atores e atrizes.

No seu sentido mais utópico, a auto-publicação digital prometia trazer ideais das margens para a massa. Eu levava esse ideal a sério. Eu sabia que eu havia perdido os anos 90 e queria fazer parte de algo parecido. Com a cléo, eu queria criar algo desafiador, como a Camera Obscura, mas algo que estivesse aberto para qualquer um que quisesse encontrá-la pelo Google. E eu não estou sozinha neste impulso – existem agora uma miríade de sites dedicados a mulheres no cinema: algumas focam no lado da indústria como a Women in Hollywood, que trabalha para destacar as vozes das mulheres que surgem numa indústria aparentemente equipada para ignorá-las. Temos Bitch Flicks e Black Girl Nerds, que têm um papel crucial em destacar a cegueira da cultura popular quanto a raça e gênero. (Vejam o twit questionador das Black Girl Nerds sobre a capa só com atrizes brancas do exemplar de novembro de 2015 Hollywood Reporter). Outros sites estão mais investidos no espírito de empoderamento através da auto-publicação, como a Curtsies and Hand Grenades da Willow Maclay.

Embora inspirada pelo pensamento radical da academia e da época do “faça você mesmo” das zines, a crítica feminista cinematográfica na internet se diferencia pelo seu potencial de alcance. Pra parafrasear, a diferença agora é a disseminação. Anos atrás, eu criei um blog quando tinha vinte e poucos anos porque queria que outras pessoas lessem o que eu escrevia e queria que alguém me contratasse. O segundo motivo não tem nada de vergonhoso, todos tem o direito de ganhar o seu sustento. Mas também significa que a crítica cinematográfica feminista se tornou escorregadia na era digital. Enquanto a internet tornou a escrita feminista mais acessível (isso é, para aqueles a que a internet é acessível, é claro), ela também está ligada ao modo dominante de lucro capitalista – a própria internet. E, para aproveitar a deixa de outro grande crítico canadense, o meio está começando a prescrever a mensagem.

A semelhança entre escrita acadêmica e cultura das zines é a sua desconsideração das massas. Por outro lado, na internet, números e alcance falam mais alto – especialmente num panorama no qual, cada vez mais, reembolso acontece na forma de “exposição”. E é difícil, mesmo na auto-publicação, não considerar quais filmes e tópicos vão atrair mais visualizações. Perguntas que não deveriam ter nenhum peso em publicações anti-instituição – Isso vai alienar os meus leitores? Muito difícil? Muito obscuro? – estão pra jogo novamente. Torna-se uma discussão do ovo e da galinha, o que veio primeiro: a quantidade de cliques numa matéria feminista sobre Star Wars ou a perspectiva feminista sobre Star Wars?

Não falo isso para dizer o que deve ou não ser escrito quando falamos de cultura cinematográfica. (Podem soltar suas visões sobre Star Wars!) Mas meu medo é que numa corrida por cliques, a crítica cinematográfica feminista perca sua posição marginal. Ela vai ser, pela primeira vez, parte da indústria ao invés de tentar desconstruí-la.

“Bolsas de estudo em cinema feminista”, observa Sophie Mayer em Political Animals: The New Feminist Cinema, “têm sido essenciais para manter vivo o conhecimento da existência de filmes inacessíveis ao invés de procurar torná-los parte do cânone.” Em um espaço digital, apesar de todas suas aparentes liberdades, a crítica fílmica feminista está em risco de se unir as conversas institucionalizadas ao redor de alguns filmes – os grandes, os blockbusters, mas necessariamente os audazes. Está em risco de servir ao mainstream ao invés do de expor o que nós (literalmente) não vemos. Mais vozes abafando as mesmas velhas vozes masculinas é um som bem-vindo as meus ouvidos. Mas, e posso parecer paranoica ao dizer isso, nós precisamos estar alertas para que as conversas que nós estamos re-enquadrando não sejam simplesmente acrescentadas ao mesmo sistema que vai em direção às bilheterias. Publicar outro artigo sobre Star Wars, afinal de contas, ainda ajuda a vender mais ingressos para Star Wars.

Isso também nos leva a pergunta: enquanto veículos de comunicação parecem estar ativamente procurando escritoras mulheres e pessoas de cor – vejam a chamada de 2015 da Sight and Sounds em busca de mais mulheres para escrever críticas – por que o quadro de funcionários dos periódicos, tanto impressos quanto digitais, não tiveram uma mudança drástica? Por que precisamos de uma chamada radical como a hashtag #GiveYourMoneyToWomen (#DeemSeuDinheiroAMulheres) da Bardot Smith pra desafiar, como ela diz, a “noção de que nós temos que procurar justiça, segurança e igualdade de salários através […] do mundo coorporativo dominado por homens”? Ou, nesse contexto, por que a legitimação, como uma crítica mulher, tem que vir através da escrita em publicações que se rendem perante as vontades das indústrias e predileções patriarcais? Ou através da escrita sobre filmes que são reconhecidos por eles? Para mim, essas perguntas demonstram que a leitura e os hábitos de publicação digitais imitam os impressos. Apesar de toda aquela conversa sobre a ampliação do mundo graças à internet, aqueles em posição de poder no final das contas ainda estão procurando ideias e perspectivas com que eles estão confortáveis como escritores, editores e como seres humanos.

Existe um certo orgulho em resistir a atração do palco principal – aquele velho impulso adolescente de rebeldia contra a norma. Mas mais importante, além de qualquer ideia de autossatisfação, é o fato de que as margens são lugar ideal para a crítica, permitindo uma posição estratégica para observar tudo que há de errado (e, suponho, ocasionalmente o que há de certo) com a sociedade. “Enquanto o espectador ativo faz conexões dentro do filme, o espectador ativista conecta o filme ao mundo.” Isso foi dito, mais uma vez, por Mayer, e eu escrevi essa citação e colei na minha escrivaninha. É um lembrete para a pergunta: em um mundo que coloca infinito acesso e conhecimento, o que eu, sabendo ou não, não estou vendo, procurando ou lendo? É um lembrete, mais do que qualquer coisa, para voltar para as margens. É frustrante estar aqui, e algumas vezes, solitário, mas vale a pena lutar pela vista.

O QUE AS MULHERES QUEREM VER: REFLEXÕES ACERCA DE O REGRESSO NO OSCAR

Tem pipocado em meu feed do Facebook uma série de opiniões acerca do filme O Regresso, novo longa-metragem dirigido por Alejandro Gonzalez Iñárritu e favorito a levar o Oscar de Melhor Filme no próximo domingo. As impressões sobre o filme vão de encontro aos extremos, desde denúncias a respeito da charlatanice do diretor (não só neste trabalho como nos anteriores) até a elevação do filme ao status de obra-prima, neste caso com Iñárritu como gênio e Leonardo DiCaprio como ator que finalmente merece um Oscar.

A guerra de opiniões não está só no terreno “puramente” cinematográfico (ainda que eu não acredite em algo assim, há quem acredite), mas tem também contornos políticos. Não são poucas as críticas de cunho feminista, que lamentam que mais um filme de homens para homens esteja sob os holofotes. Há os caras que contrapõem que o filme não é “só isso”, não é só um filme de machos, peraí, o filme é profundo, tem uma história de sobrevivência, espiritualidade, vingança, amor, é realizado com maestria e tem fotografia belíssima, não dá pra reduzi-lo dessa forma, não é? Só porque tem um protagonista homem? E por aí vai.

Obviamente, não há consenso sobre que aspecto é, na realidade, mais importante em um filme e o que deveria ser levado em conta para que ele seja digno de participar de premiações. Não vou me deter muito em minhas opiniões sobre o filme. Proponho que pensemos sobre o que, afinal, queremos ver no cinema atualmente e como as opiniões das mulheres podem ou não transformar a atmosfera cinematográfica.

O Regresso me parece um filme ok. Bons atores, bem filmado, interessante em alguns momentos, forçado em outros, tem pretensões espirituais que hora se encaixam (como a relação totêmica que se desenvolve entre Glass e a ursa), ora expõem todos os pontos fracos do filme – o que dizer da esposa e do filho do cara, que são retratados tão idilicamente quanto desprovidos de qualquer personalidade? Aliás, foi em uma conversa sobre isso com meu companheiro que surgiu a ideia de escrever esse texto. Trocávamos nossas impressões sobre o filme, ele gostou bastante, eu saí do cinema com sentimentos mistos, e disse a ele que não me agradou a forma como as mulheres foram representadas, com o agravante de que eram mulheres indígenas. Não estou falando apenas da mulher arikara que surge para ser estuprada e ajudar o herói no final. Quando falamos sobre isso com um amigo, esse ponto já surgiu como óbvio: “ah, sim, a única mulher do filme aparece pra ser estuprada, chato mesmo, mas de resto o filme é sensacional”. Eu não estava pensando somente nela, e sim na indígena que se relacionou com Hugh Glass (Leonardo diCaprio) e que surgia na história às vezes como mentora – ensinou a ele os segredos da floresta que permitiram sua sobrevivência –, às vezes como elemento de humanização do protagonista. Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?

“Mas o que mais vocês queriam do filme? A história é sobre o Glass. Realmente, não é sobre as mulheres. É sobre brutalidade, sobrevivência, espiritualidade – do Glass –, é sobre a floresta e seus segredos, sobre a grandiosidade da natureza, é até sobre a sabedoria indígena.” (ainda que essa sabedoria pertença mais ao protagonista branco do que aos indígenas, não é? Impossível não abrir esse parênteses)

De início, conversando com meu companheiro, ele me disse que não havia visto esses problemas relacionados à representação das mulheres, talvez porque isso não se manifeste com força para ele, como homem. E comentou que antes de ver o filme já havia visto mulheres dizendo coisas como: “O Regresso, filme de machos para machos”. No início, achou que isso reduzia o filme. Depois de conversarmos, disse que os homens deveriam começar a aceitar que pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver. E que os cineastas deveriam estar prestando atenção nisso.

Bem, isso décadas depois das primeiras críticas feministas a respeito do cinema.

Significa que todas as mulheres odiaram e são incapazes de gostar de O Regresso? É claro que não. Mas há um certo olhar, que vem caindo sobre os filmes com cada vez mais força e que, espero, tende a se espalhar. Mais presente em meios intelectuais e diretamente interessados na produção cinematográfica, mas não só. É o olhar que avisa: já vimos esses filmes antes. Homens brutalizados e brutalizando tudo ao seu redor – inclusive mulheres? Já os vimos tantas vezes que perdemos a conta. “Ah, mas o longa não é só isso”. Pois bem. Também já vimos virtuosismos cinematográficos, realizações megalomaníacas e efeitos especiais caríssimos que servem ao propósito criar mundos e mundos de fantasia… além de manter todas essas narrativas naturalizadas.

Já cansei de me perguntar como raios Hollywood consegue criar qualquer tipo de monstro, paisagem, universo, movimentos loucos de câmera, viagens intergalácticas, realidades que se diluem, mas não consegue criar personagens femininas minimamente decentes, histórias sinceras sobre mulheres sinceras ou até mesmo histórias sobre homens que não consistam em usar mulheres. Isso porque não estou entrando profundamente no terreno movediço, complexo e dez vezes mais fundo, que é a representação de pessoas pretas, indígenas e asiáticas por esses filmes. Sobre isso, proponho refletir sobre como qualquer personagem criado com computação gráfica muitas vezes ganha mais espaço e fluidez de sentimentos que um outro personagem que não seja branco.

Vi alguns homens ofendidos com o fato de que há mulheres se recusando a dar buzz a O Regresso por ser um filme de homens/sobre homens/para homens. Esse tal feminismo já está indo tão longe que impede as pessoas de ver a verdadeira arte por trás do… ? Do que mesmo? E quem é que disse que é um filme para homens, afinal? Por que vocês mulheres não podem simplesmente curtir e ver a essência do filme?

Eu devolvo a pergunta: por que os homens têm tanta resistência a ver histórias sobre mulheres? Vou retomar outro filme de sucesso deste ano que passou: Mad Max – A Estrada da Fúria. Sem deixar de lado qualquer crítica bem fundamentada que seja feita em relação à falta de diversidade étnico-racial do filme (elas cabem, sim), Mad Max tinha uma co-protagonista feminina, a Imperator Furiosa. Tinha também todo tipo de malabarismo técnico, virtuosismos e megalomanias que fazem do longa o que ele é, aquela espiral vertiginosa e absurda. Mas parece que o fato de ter uma protagonista forte e feminina impediu muitos caras de ver a arte por trás do filme. Curioso, não é?

Vamos mais fundo. Por que tantos homens têm resistência a ver qualquer coisa feita por mulheres? Filmes feitos por mulheres, falando do lugar de onde as mulheres estão, do que elas sofrem, do que são feitas, suas diversas realidades? Sendo a indústria do cinema majoritariamente produzida e controlada por homens, esses filmes muitas vezes sequer chegam às salas de cinema, que dirá às premiações. Vou dar uma de Spike Lee, que perguntou como as pessoas brancas não têm vergonha de só estar entre elas mesmas. Como é que os homens não têm vergonha de só estar entre eles? De só falarem de si, para si, de só se premiarem entre si? Como os homens, que boicotam as mulheres de toda e qualquer forma, se sentem no direito de dizer que mulheres feministas não podem detestar esses filmes?

A maioria das mulheres que conheço admira muitos homens. Citariam vários deles, têm eles como referência. Eu tenho homens como referência. A maioria dos caras que conheço, no entanto, tem poucas ou nenhuma mulher como referência nos filmes e na vida artística. Sequer se importam se existem mulheres ou não nos espaços. Não pensam sobre as representações das mulheres e nem sentem que precisam, tamanho o privilégio. Porém, há um olhar que vem caindo sobre o cinema, não é novo, mas vem se alastrando. Para não dizer que é só no Facebook e na Internet: esses dias minha tia comentou comigo que tinha preguiça de assistir Boyhood. Prontamente, me preparei para defender o filme, pois gosto muito, até que ela disse: “não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

É verdade, por que não é?

Lembrei-me do Oscar do ano passado. Os dois filmes favoritos ao prêmio de Melhor Filme eram Boyhood, de Richard Linklater, e Birdman, coincidentemente ou não, do mesmo Iñárritu de O Regresso. Li e participei de infinitas discussões a respeito dos dois filmes, de suas linguagens, das reflexões que suscitavam, sobre qual dos dois seria uma obra de arte e quais de seus métodos eram os mais interessantes. Quais atores seriam os mais talentosos, e qual dos diretores teria sido mais ousado? Plano-sequência vs doze anos de filmagens. O que seria mais genial?

E quando a cerimônia aconteceu, enquanto todos aqueles prêmios eram distribuídos para homens, por histórias sobre homens, todos aqueles sorrisos trocados entre homens, pairavam perguntas no ar, como névoa. O olhar que está recaindo sobre os filmes e que não vai mais voltar atrás.

“Já vimos esses filmes antes.”

“Não queremos mais ver esses filmes.”

“Não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

“Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?”

Atenção, cineastas: pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver.

PAGUE ÀS MULHERES O QUE ELAS PRECISAM PARA CONSTRUIR A CULTURA

O texto abaixo é uma tradução feita por nós do texto da jornalista Rachel Syme publicado pela revista online Matter. Ele fala sobre a indústria cultural americana, mas achamos que muitas das reflexões podem ser transplantadas para o nosso contexto.

2015 foi um ano bom para as mulheres do Brasil no cinema, pode-se dizer. O filme de Anna Muylaert tornou-se o mais falado do ano, o filme de Anita Rocha da Silveira foi premiado em Veneza, os filmes de Petra Costa e Marina Person estreando no Festival do Rio, o curta-metragem KBELA de Yasmin Thayná foi lançado e colocou o cinema feito por mulheres negras no Brasil em pauta.

A discussão sobre feminismo chegou a importantes festivais e mostras do país, como no pronunciamento de Nathália Tereza ao ganhar o prêmio de Melhor Direção do Festival de Brasília ou na emocionante e prolífica mesa de discussão da Semana dos Realizadores no Rio de Janeiro. Os grupos de Facebook para mulheres trabalhadoras do cinema e do audiovisual cresceram e se espalharam. Surgiu uma iniciativa colaborativa de prêmio de roteiro.

Um dos momentos que ilustraram perfeitamente o cenário do cinema brasileiro este ano foram as represálias e vaias recebidas pelos cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira após ofenderem Anna Muylaert e Regina Casé durante a exibição e debate do filme dirigido por Anna, Que Horas Ela Volta?, no Cinema da Fundação em Recife. É triste que essas vaias tivessem que existir em primeiro lugar, que um episódio tão lamentável e machista tivesse que ocorrer, mas, ao menos, ele gerou debate.

Que Horas Ela Volta? também causou repercussão pela sua falta de atrizes negras ao tratar de um problema estrutural do país que tem raízes na escravidão, colocando em pauta mais uma questão central ao feminismo: a interseccionalidade. Mulheres negras e indígenas dentro da indústria cultural brasileira tem menos poder e são ainda mais ausentes que as brancas.

Nossa proposta através dessa postagem é gerar discussão sobre os próximos passos das mulheres da área da cultura, no Brasil e no mundo. Conte para a gente o que você achou depois. Você pode também ler o texto original aqui.

ϟ

Porque estamos em 2015, a história começa com uma foto no Instagram. Eu não tirei essa foto em particular, mas eu tirei print, meditei sobre ela, e fiz dela minha tela de fundo no celular. Ela era a foto de uma planilha do Excel.

Uns meses atrás, fiquei acordada até mais tarde trabalhando no perfil da Claire Boucher, conhecida como Grimes, e cheguei a um impasse já prestes a cruzar a linha de chegada. Então, entrei no Instagram dela (i.e. investigação jornalística tenaz). Voltei algumas semanas tentando não curtir nada acidentalmente às 3 da manhã. E lá estava ela. Entre selfies com o cabelo tingido e uma foto da bunda de um bebê rinoceronte: uma foto pixelada da tela do seu laptop. A planilha tinha duas colunas, uma escrita “engenheira” e a outra “produtora”. Boucher havia escrito seu nome em cada coluna 13 vezes. Não havia outros nomes. A legenda dizia “Preenchendo a papelada”.

Para entender porque essa imagem mexeu tanto comigo, é importante perceber que pouquíssimas mulheres (ou pelo menos, pouquíssimas das que têm contratos com grandes gravadoras) têm a chance de lançar um álbum com créditos tão clean. Muitas mulheres (inclusive Boucher) têm histórias sobre não poderem sequer encostar na mesa de mixagem em estúdios sem supervisão, como se seus delicados dedinhos femininos fossem escorregar e estragar os aparelhos. Aqui estão as estatísticas: Mulheres têm crédito total sobre a produção (ou seja, são as principais engenheiras e mentes por trás) de 5% de todos os álbuns. Como Kelsey McKinney apontou em um artigo pra Fusion, este ano foi particularmente ruim para mulheres da indústria musical apesar do sucesso óbvio de cantoras como Taylor Swift, Adele, Rihanna e Katy Perry. Apenas 25% das 178 músicas no Top 40 foram interpretadas por mulheres, e dessas, apenas uma delas foi escrita inteiramente por mulheres sem que um homem estivesse envolvido no processo. Nenhuma mulher produziu uma música no Top 40 sozinha (e apenas 3,2% foram co-produzidas por um homem e uma mulher).

Homens dirigem a maior parte das gravadoras e serviços de streaming, e a falta de respeito começa lá de cima: quando perguntaram a Jimmy Iovine por que ele havia criado a Apple Music, ele respondeu, “Eu pensei em um problema: garotas sentadas pensando em garotos. Ou reclamando sobre garotos quando elas têm seus corações partidos ou algo do tipo. E elas precisam de música pra isso, certo? É difícil achar a música certa. Nem todo mundo conhece um DJ”. São esses que estão guiando nossas Estrelas da Morte culturais. Homens que não acreditam que mulheres são sequer capazes de encontrar música, quanto mais fazer.

Fico feliz de viver num mundo em que meninas vão crescer pensando que a Beyoncé sempre esteve na frente da palavra “Feminismo” em neon, um pilar de força brilhante. Uma imagem estimulante e com inegável poder cultural, e é importante notar que Beyoncé foi produtora executiva do seu álbum autointitulado (o que significa que ela teve controle total sobre contratações, marketing e estratégia de distribuição) e que ela faz questão de trabalhar com produtoras mulheres no estúdio. Mas essas meninas ainda não têm a oportunidade de consumir cultura que vem diretamente para elas da mente de uma mulher, cultura que apenas mulheres tocaram no caminho, que foi feita em salas onde só mulheres entraram.

É por isso que aquela imagem se instalou tão profundamente na minha cabeça. Epifanias são muitas vezes fabricadas para construir mitos, é só quando olhamos para trás que momentos mundanos se revelam como raios de inspiração ou momentos de ruptura. Eu não vou afirmar que uma foto granulada de uma tela de um computador causou um desequilíbrio sísmico na atmosfera, mas me balançou. Aquela foto – um pronunciamento ousado e convicto de autonomia estética por uma mulher trabalhando no mais alto nível da sua forma de arte (quaisquer que sejam as suas opiniões sobre o mais recente álbum de Grimes, Art Angels, NME e a Pitchfork acabaram de colocá-lo como um dos melhores álbuns do ano) – se tornou a síntese visual de tantas ideias que eu vinha revirando na minha mente. Fui atraída por Boucher como um ímã pelo seu inegável talento, mas também pela sua inflexível insistência (bem sucedida, no final das contas) em criar seu estranho, maravilhoso e exuberante trabalho sem a ajuda de mais ninguém. Eu continuei a repetir para mim mesma como uma mantra enquanto andava na rua: Preencha a papelada.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

ϟ

Estive pensando muito sobre meu “trabalho” como jornalista em 2015 e como fui atraída por mulheres que exercitam um controle semi-autônomo sobre sua produção. Passei quatro meses assistindo as criadoras da série Broad City, que editam cada episódio do show por conta própria. Entrevistei Azealia Banks, que deixou a Universal para lançar independentemente seu próprio álbum, muito do qual ela produziu em um quarto sozinha. Conversei com Melissa Rosenberg, a criadora responsável por Jessica Jones, sobre fazer a primeira heroína da Marvel que nos parece uma mulher real e que contra ataca de forma fulminante os homens que a abusaram e os que estão ao seu redor. Na nossa entrevista, Rosenberg desaprova qualquer pessoa que não assista o show pelo motivo de uma mulher ser a heroína: “É o que a gente chama de misoginia e eu estou bem cansada disso”, ela diz. Escrevi sobre Christine and the Queens, também conhecida como Heloise Letissier, uma cantora pop francesa que criou a sua própria persona sem gênero e que ganhou fama internacional sem aceitar todas as obrigações de feminilidade que a maioria dos esquemas de marketing impõe. Conversei com Dawn Richard, que produziu por conta própria um dos discos de R&B (e videoclipes) mais desafiadores, complexos, fluidos e sem fronteiras dos últimos anos. Eu escrevi sobre Transparent, um show em que a criadora Jill Soloway tentou encontrar um espaço seguro para mulheres em set (ela chama esse método de “dicernir-receber” no The New Yorker) e também começou um intensivo para ensinar como escrever para TV para mulheres sem experiência e escritores transgênero que podem ter sido previamente excluídos da indústria. Estive ao redor da ideia de mulheres e trabalho criativo, e especificamente mulheres que fazem esse trabalho sem homens envolvidos, o ano todo.

A percepção do público parece ser a de que esse ano foi um ano estandarte para as mulheres na cultura, ao menos em termos de representação e visibilidade. Há a escritora Elena Ferrante. O filme de Amy Schumer. “Bitch Better Have My Money”. As vendas monstro de Adele e Taylor Swift. Orange is the New Black e Jessica Jones e Transparente e Broad City e Unreal e Crazy Ex-Girlfriend e Empire e Inside Amy Schumer e Jane the Virgin e The Unbreakable Kimmy Schmidt e tudo que continua vindo da Shondaland. Donna Langley coordena a Universal, Kathleen Kennedy coordena a Lucasfilm, Bonnie Hammer coordena a NBCUniversal, Dana Walden coordena a Fox Television Group. Mulheres estão em posições superiores na Comedy Central, BBC America, Lionsgate TV e outros. Há a alta repentina de Bitch Planet. Atrizes como Patricia Arquette, Jennifer Lawrence e Jessica Chastain finalmente falando sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Kim Kardashian com Selfish foi um sucesso de vendas e uma importante movimentação estética. Temos The Argonauts, Fates and Furies, The Witches, Lenny, On Pandering. Há agora uma proliferação de gírias para grupos de mulheres poderosas que se juntam para planejar dominar o mundo.

Então, legal, 2015 foi um ano “ótimo” para as mulheres. Mas isso só é verdade se 2015 marcar o último ano em que as coisas podem ser muito, muito ruins. Se esse ano de alguma forma mágica marca o fim de mulheres sendo largamente excluídas da produção cultural, pagas significativamente menos do que seus colegas homens e raramente sendo dadas a chance ou o apoio financeiro para criar arte para o público sem intervenções masculinas no processo, então eu me sentirei pronta para celebrar 2015.

Mas estou propensa a economizar meu champagne. Os números na indústria da música são um lixo, mas eles são ainda piores em Hollywood. Os números lá são tão ruins (ou, para citar Manohla Dargis, “imorais, praticamente ilegais”) que eu não consigo decidir se eu deveria rir ou botar fogo em tudo. Esse ano, mulheres dirigiram apenas 5% de todos os filmes de grandes estúdios e dirigiram apenas 16% de todos os episódios de televisão (na temporada de 2013-2014, 70 shows não contrataram nenhuma mulher). O número de mulheres roteiristas nas equipes de TV caíram de 30,5% para 29%. Os números são mais condenáveis quando se trata de mulheres que não são brancas; na temporada de 2014-2015, por exemplo, elas dirigiram apenas 3% de todos os episódios. Há mulheres negras e indianas importantes trabalhando na indústria, como Ava DuVernay, Gina Prince-Bythewood, Shonda Rhimes, Mindy Kaling e Dee Rees – mas suas categorias são poucas e os obstáculos que elas enfrentam, tremendos. No começo de 2015, DuVernay fez uma chamada pública no Twitter para que seus seguidores nomeassem filmes que fossem dirigidos por mulheres e com personagens não-brancos e o resultado foi que havia pouquíssimos títulos.

Como isso é aceitável? Como nós não estamos derrubando os toldos, queimando os tapetes vermelhos? Esse ano, todos os nominados para Melhor Diretor serão homens e, então, um homem irá caminhar até o pódio e agradecer a todos que o deram aquela estatueta. Mas o que ele deveria dizer é que ele está envergonhado de ganhar em uma categoria em que ele essencialmente só compete contra ele mesmo.

A resposta talvez seja, e cada vez mais parece ser, olhar fora da arte mais popular e comercial para encontrar vozes mais autênticas, mas, ao mesmo tempo, o popular e comercial é onde o dinheiro está. Isso tudo sempre, sempre foi sobre questões econômicas. E eu quero que as mulheres sejam pagas. Quero que mulheres sejam pagas tanto quanto os homens são pagos, para experimentar, para falhar e falhar novamente, para levar as ideias delas ao público. “Eu sou rejeitada umas 700 vezes por dia, com certeza”, diz Dawn Richard, sobre a faca de dois gumes que é ser uma mulher que escolhe trabalhar por conta própria sem um sistema de suporte. “Por gravadoras, editoras, jornalistas, todos os dias. Porque eu vou além de mim mesma. Eu gosto dos meus tropeços porque eles se transformam nesses erros muito legais. Nós somos imperfeitos e isso é bonito para caralho”.

Dawn Richard

ϟ

Aqui vai uma pequena história sobre por que é importante que as mulheres controlem os meios de produção cultural:

Durante nossas entrevistas, Claire Boucher conversou comigo sobre como a maior parte das suas canções começam com uma espécie de glossolalia feminina que flui dela tarde da noite em seu estúdio em casa. Esses são sons que ela diz que não se sentiria confortável em fazer se estivesse em um estúdio convencional, onde há “tipo uns 20 caras e todo mundo está bêbado”. Quando você ouve o álbum Art Angels, você ouve os resquícios dessa vocalização anterior, os falsetes e gorjeios e rugidos. Esses floreios caprichosos e a batida excêntrica que ela coloca sobre eles são o que faz o álbum funcionar. Aquilo é o coração das suas músicas. Ela simplesmente não soa como nenhuma outra pessoa. Isso é importante não só em um nível técnico mas também em termos de quem acaba recebendo os créditos pelo trabalho. Atualmente, mesmo se uma mulher produzir a maior parte do seu álbum, se um homem estiver envolvido de alguma forma no processo, a mídia começa a se referir a ele como o arquiteto daquele som. Esse ano, Björk falou sobre sua frustração com esse fenômeno, dizendo que embora ela tenha feito a maior parte das suas batidas sozinha, seus co-produtores homens acabam recebendo os créditos publicamente. “Eu fiz 80 por cento das batidas em Vespertine e isso me levou três anos trabalhando naquele álbum… Matmos chegou nas últimas duas semanas e adicionou percussão por cima das músicas, mas eles não fizeram nenhuma das partes principais e, ainda assim, eles foram creditados em todos os lugares como tendo feito o álbum inteiro”. Então, mesmo quando as mulheres tocam os equipamentos, a intervenção masculina pode acabar atrapalhando a percepção pública do seu trabalho.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

Para Claire Boucher, a insistência em trabalhar sozinha é a razão pela qual ela insiste que não faz músicas pop – “Música pop é feita por times de pessoas,” ela me disse. “Eu faço música independente. Não apenas porque eu quero existir no alternativo, mas porque eu acho que é importante não ser artisticamente endividada com alguém se você quer representar algo. Eu quero que as pessoas comecem a pensar em mim como um Trent Reznor”. Ela precisa que o caminho entre a sua visão criativa e o seu público se mantenha limpo e sem obstáculos. Grimes trouxe com ela apenas as pessoas com as quais ela queria trabalhar, incluindo Janelle Monáe (que é a única mulher atualmente operando sua própria gravadora independente atrelada a uma grande gravadora) e a pequena rapper taiwanesa Aristophanes, que Boucher levou de avião para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer uma apresentação para uma plateia lotada em Nova Iorque. Ela também lançou sua própria pequena gravadora, que ela chama de “coletivo”, e trouxe sua primeira signatária, uma compositora pouco conhecida chamada Nicole Dollanganger, que está em tour com ela pelo país (um tour em que ela se apresenta no palco com outras duas mulheres dançando e ninguém mais). Boucher está alimentando sua energia ao impulsionar outras mulheres, o que é outra forma de mudar o jogo. É claro, boa parte do que é interessante na sua arte é perdida quando as pessoas escrevem sobre ela; sempre acaba sendo mais sobre como ela conseguiu fazer tudo isso sendo mulher. (E, viu, eu também acabei fazendo isso! O que a gente internaliza é real.)

Mulheres que são pagas para criar cultura são frequentemente ensinadas a se manter separadas umas das outras porque elas respiram ar rarefeito; não perturbe a atmosfera. E embora eu queira que mulheres controlem suas próprias produções e façam isso totalmente por conta própria se for preciso, a ideia da Mulher Genial Solitária também impede nosso progresso: nós precisamos trabalhar juntas se queremos virar o jogo. Quando mulheres estão isoladas, elas competem ao invés de conspirar. E mulheres deveriam estar conspirando! (Se isso soa assustador, bem vindo a um padrão duplo; quando homens brilhantes trabalham juntos, as pessoas fazem documentários sobre. Quando duas ou mais mulheres espertas o fazem, é como se fosse um esquema secreto nefasto). Colaboração é uma parte essencial de fazer nosso trabalho ir para o mundo que não só é autêntica, mas verdadeiramente interseccional. Estatísticas mostram que mulheres criadoras, quando possuem controle total sobre seus orçamentos e contratações, tendem a contratar outras mulheres; elas enchem seus sets e estúdios com equipes de mulheres. Em Empire, a coordenadora Ilene Chaiken ativamente recruta mulheres não-brancas para dirigir episódios, incluindo aquelas que tem pouca ou nenhuma experiência anterior, mas que mostram um potencial excepcional. Sobre essa iniciativa, ela disse: “Importa, porque elas estão contando histórias culturalmente específicas… É também sobre o clima do set, sobre a interação com a equipe e o senso de que isso é uma obra que está sendo feita por pessoas igualmente investidas nas histórias que elas estão contando”. Eu entrevistei Viola Davis antes e depois do seu discurso destruidor no Emmy desse ano e ela ecoou a ideia de que as mulheres negras precisam controlar suas próprias narrativas (e supervisionar seus próprios projetos) para garantir uma autêntica representação na tela: “Agora que eu estou produzindo, estou vendo o que acontece atrás das câmeras com pessoas como Sanaa Lathan, Taraji P. Henson, Kerry Washington. Essas são todas mulheres que estão produzindo seus próprios materiais. Elas sabem sua beleza, seu talento. As mulheres que eu conheço não aceitam mais as estatísticas. Elas não aceitam os números cimentando o seu futuro.”

Eu quero que essa e outras mulheres ambiciosas possam fazer o trabalho que elas querem fazer, na escala que elas querem fazer. Eu acredito que histórias peculiares e íntimas são vitais, mas também é importante que mulheres controlem a produção da nossa ampla mitologia cultural, as grandes narrativas (e grandes orçamentos) que cativam uma grande variedade de espectadores ao mesmo tempo. Esse ano, com o filme Creed: Nascido Para Lutar, o diretor Ryan Coogler provou o que acontece quando uma voz de fora ganha as chaves para uma grande franquia de Hollywood; ele fez um filme de boxe através do olhar de um homem negro, com uma perspectiva singular que não era direcionada a audiências brancas, mas também não as excluía. O próximo passo é pressionar os estúdios (seja através de reclamações públicas ou de sindicatos) a entregar o blockbuster dourado para um alguém que não seja um homem. O mais próximo que chegamos disso esse ano foi uma mulher pegando a franquia que era da Marvel, Jessica Jones, e há muito que pode ser dito sobre seu sucesso.

Jessica Jones definhou na ABC antes de chegar ao Netflix; ABC não conseguia ver como fazer popular um show cujo destaque era uma mulher ferida que também era uma super heroína que também era um caso de doença mental que também era uma ativista por vítimas de abuso e direitos das mulheres violentadas da cidade de Nova Iorque. Mas Netflix deu a Melissa Rosenberg a oportunidade de fazer o que ela queria (ou, ao menos, tanta oportunidade de fazer o que se quer quanto uma mulher que faz uma série para a Marvel, que emprega em sua maioria homens). O resultado foi o primeiro show que eu tenho na memória que mostra uma protagonista mulher com objetivos inerentemente feministas e radicais (ela precisava destruir seu estuprador, um controlador de mentes que aterrorizava a cidade e um frágil homem branco que só queria ser amado; bem atual), mas que não era comentado como um show apenas para mulheres. Era deliciosamente obscuro, bizarro, profundamente violento. O olhar feminino estava por toda a parte nos enquadramentos (repare em como Luke Cage brilha enquanto retira a camisa), mas os homens não pareceram se importar. Eles permitiram que a sua realidade fosse suspendida por um momento, e mulheres finalmente permitiram que a realidade delas ganhasse vida nas telas; o que as mulheres viam, o que eu via, era a sombria jornada ao coração de uma mulher que foi ameaçada tantas vezes que não havia escolha a não ser atacar de volta.

Mas uma mulher não precisa virar super heroína para ser efetiva no popular. Olhe o que foi atingido quando uma mulher foca em uma mitologia pessoal: Transparent, de Jill Soloway, não se parece com nenhum outro show na televisão ou na internet. Há um tipo de energia diferente da maioria dos shows, um que é ao mesmo tempo mais sutil e mais direto. Desliza para dentro e para fora de sequências de sonhos, temas musicais assombrados, sentimentalidade em encontro com políticas de identidade. (Alguns ativistas transgênero lamentaram que enquanto seu show oferece oportunidades para atores e escritores transgênero, também é liderado por uma mulher que não é trans, e que está contando a história por eles. Isso é um problema, mas Soloway ao menos foi aberta a essa crítica; é importante que estejamos caminhando na direção de um mundo em que mulheres trans controlem sua própria produção cultural). A última temporada teve sexo entre mulheres acima dos 70, aparição frontal de cicatrizes de mastectomia, conversas abertas sobre o processo de readequação de gênero, uma mulher usando um strap-on, uma lésbica dominatrix e uma cena de três minutos em que um grupo de mulheres nuas e desinibidas dançavam no mato como ninfas vertiginosas ao som de uma música das Indigo Girls. Como uma mulher assistindo isso, meu queixo caía continuamente. Como esse show consegue continuar refletindo de volta para mim mesma as formas como eu me senti? Que alquimia é essa? E esse flash de reconhecimento imediatamente me deixou triste: Como é comovente quando você sente que pode se fundir com a tela, como é profunda a forma como esse reflexo te afeta e muda a forma como você se sente por longas horas. Eu percebo o quanto é raro que eu me sinta desse jeito, do jeito que os homens devem se sentir o tempo todo.

ϟ

Como nota final, eu preciso dar um aviso: esse artigo está sendo editado por um homem. Este é um aviso que eu deveria colocar em boa parte do meu trabalho, mas eu nunca o faço – não porque eu tenha algo a esconder, mas porque nunca tinha me passado pela cabeça revelar, é algo tão comum na minha vida como escritora. Meu editor supervisiona essa publicação, o que quer dizer que ele tem controle sobre esse artigo, ele diz que palavras vão ser publicadas, em que ordem; o artigo e a publicação fazem parte de uma plataforma fundada por outro homem.

Isso não é uma reclamação: meu editor é um dos bons. Ele me escuta e nós temos discussões longas e contemplativas sobre as minhas ideias; ele me instiga ativamente a ser mais rigorosa e expansiva, e geralmente me deixa vencer quando o assunto é sintaxe e estrutura. Ele confia em mim, e eu aprendi a confiar nele. Ele me protege de quaisquer que sejam as pressões que chegam para ele do andar de cima (é surpreendente quantos editores não fazem isso) – ele não fala comigo sobre visualizações da página ou se ele acha que alguma citação vai se tornar viral ou não. Ele me dá liberdade para escrever o que eu quero, espaço no escritório para fazê-lo quando eu preciso, e o valor que eu pedi. Ainda assim, em torno de nove dos dez editores com que eu trabalho são homens (ou, mais precisamente, eles se identificam como homens cisgêneros). Essas tendem a ser as estatísticas de todas as mulheres com quem converso que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu.

Mas, voltando a ideia de Preencher a Papelada, eu comecei a me fixar nessa proporção. Eu fiquei um pouco obcecada por ela. Esse não é um sentimento novo – muitos têm aferido a falta de mulheres editoras no topo em publicações de interesse geral desde quando eu comecei a escrever pra elas – mas ultimamente eu tenho visto os efeitos mais amplos dela. Eu tenho pensando sobre como meu trabalho poderia ter sido diferente – pode ser diferente – se eu não estivesse sempre ciente que, no momento final entre mim e a publicação, um homem poderia entrar na história e fazer modificações. Eu gosto de pensar que isso não afeta o que eu escrevo ou como eu escrevo, que eu sou imperturbavelmente eu mesma o tempo toda, sem comprometer a minha voz por ninguém. Mas então eu penso que talvez eu tenha me detido antes de rugir no microfone porque eu sabia que não ia rolar.

Eu escrevi sobre todas aquelas mulheres poderosas e toda sua produção cultural que eu mencionei anteriormente para editores homens e não me senti sobrecarregada ao fazê-lo. No entanto, eu também não pude escrever sobre muitas mulheres que eu queria, que eu acho que foram importantes este ano porque os editores aos que eu apresentei a ideia não viam seu valor cultural (e essas não eram mulheres desconhecidas, mas alguns dos maiores nomes dos últimos vinte anos). E não é sempre intencional: esses editores trabalham para suas publicações e suas missões editoriais; eles têm trabalhos a fazer. Mas eu também entendo profundamente, depois de vários anos de escrita e de apresentar ideias, o quão difícil pode ser conseguir colocar histórias sobre um determinado tipo de mulher numa publicação de interesses gerais, e eu acredito que isso tem a ver com a proporção de gênero dos editores no topo (spoiler: quase todos caras). O editor desse artigo rejeitou um história sobre um dos maiores grupos de garotas dos anos 90 que estava tentando voltar este ano (e que fizeram parte da trilha sonora da adolescência da maior parte das mulheres que eu conheço). “Nostálgico demais”, ele decretou. Para homens, talvez. É assim que o filtro funciona pra eles.

Então, voltamos novamente, para dinheiro e autonomia: mulheres precisam estar no comando. Pelo menos metade do tempo. A nossa cultura sofre quando isso não acontece. E é minha obrigação, é obrigação de todos nós, continuar a gritar isso de novo e de novo até que comecemos a ver alguma mudança. E não apenas falar, mas fazer. Começar a preencher a papelada.

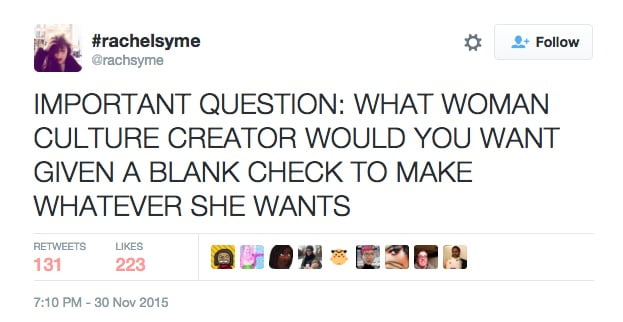

Mês passado, eu fiz um pergunta no Twitter sobre quais mulheres da indústria cultural as pessoas gostariam que tivessem completa liberdade pra fazer o que quisessem. Eu tive centenas de respostas envolvendo todas as áreas de criatividade: ilustradoras, designers de games, dramaturgas, comediantes, cinematógrafas e coreógrafas. A ânsia por criatividade irrestrita está aqui e é real. Da minha parte, eu quero começar algo em 2016; criar cultura ao invés de só escrever sobre ela, e fazer isso em colaboração com outras mulheres cujas mentes também estejam pegando fogo. Vejo agora que essa é a única forma de evoluir. E é por isso que, depois de olhar todas as estatísticas e achá-las aterrorizantes, eu tenho esperança para o ano que está por vir. Conforme mulheres se tornam mais e mais visíveis, elas não podem ser as únicas no topo da cadeia, mas devem trazer outras mulheres pra jogo: imagina a primeira estrela pop do nível da Taylor Swift a fazer um álbum intocado por homens, ou a primeira vez que uma mulher fizer uma série com apenas mulheres no set. Esses vão ser bons tempos. Mas até lá, nós temos que continuar a falar até não ter mais nada a dizer. Nós temos que fazer deste o Último Ano Ruim.

Essa publicação foi escrita e traduzida por Amanda D. e Glênis Cardoso e ilustrada por Morgue.