A BELEZA ESTÁ DENTRO DE NÓS, QUE OLHAMOS: ENTREVISTA COM EVERLANE MORAES

“A beleza está dentro de nós, que olhamos” é a segunda de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.

A conversa com Everlane Moraes aconteceu em abril de 2019 durante a 4ª edição da EGBÉ, na qual Everlane Moraes foi homenageada, em Aracaju (SE). Everlane é natural de Cachoeira (BA), mas foi na capital sergipana, mais especificamente no Quilombo Caixa D’água, que ela passou grande parte da infância até o início da vida adulta. O quilombo e seus moradores são os personagens principais de Caixa D´água: qui-lombo é esse?, o filme que inicia sua filmografia. Em 2015, Everlane ingressou na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba e lá, seu cinema encontrou um interessante diálogo afro-americano. Na entrevista conversamos sobre filosofia, fábulas, mitos e desejos. Aproveite!

Everlane e o pai, o artista plástico sergipano José Everton Santos.

Lygia Pereira: Everlane, me conte um pouco sobre sua trajetória.

Everlane Moraes: Eu venho das artes plásticas, que é minha primeira área de estudos, pela qual eu tenho muita paixão. Nesse percurso também estudei um pouco de Filosofia da Arte, principalmente, semiótica, iconografia, iconologia das imagens, que é a parte que eu mais gosto nos estudos das artes plásticas. O curso que fiz é de licenciatura, metade bacharelado e metade licenciatura. Quem tem aptidão artística como eu, que bom, mas quem não tem fica nessa parte teórica da História da Arte ou da Licenciatura. Então eu consegui conciliar as duas áreas no mesmo curso. E quando você está estudando Filosofia da Arte, consequentemente você já estuda Filosofia em si. Como meu irmão é filósofo, eu tive acesso à filosofia grega e à filosofia moderna também, em casa, o que me deu uma base boa pra eu entender depois filosofia ocidental da arte.

E por isso que eu busquei mais o cinema, porque era uma arte que me possibilitava expandir mais essa coisa das artes visuais e até implementar meu processo plástico, que seria da pintura, das artes plásticas tradicionais, para o cinema, onde eu transponho de maneira super tranquila. Por isso eu acho que meus filmes são tão plásticos. Então, acho que minha base seria essa, filosofia e artes. E dentro dessas duas coisas o que eu mais gosto de estudar, real, é a questão da linguagem cinematográfica, a linguagem das artes em si ou o pensamento em torno da expressão artística de maneira geral, universal, mais especificamente trazendo o recorte para a diáspora. Hoje o meu desejo é estudar filosofia africana, pois no meio disso tudo, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda também sociologia, antropologia, fenomenologia, todas essas logias que giram em torno da imagem, giram em torno do social, giram em torno da cultura. Eu gosto, acho que tudo isso se complementa.

L: Eu queria ouvir um pouco mais sobre o “Pattaki”. Desde a sua criação a sua concepção, porque ele é um filme de muitas camadas, tem muitas metáforas e acho que ele traz muito forte essa questão da iconografia múltipla, que você fala.

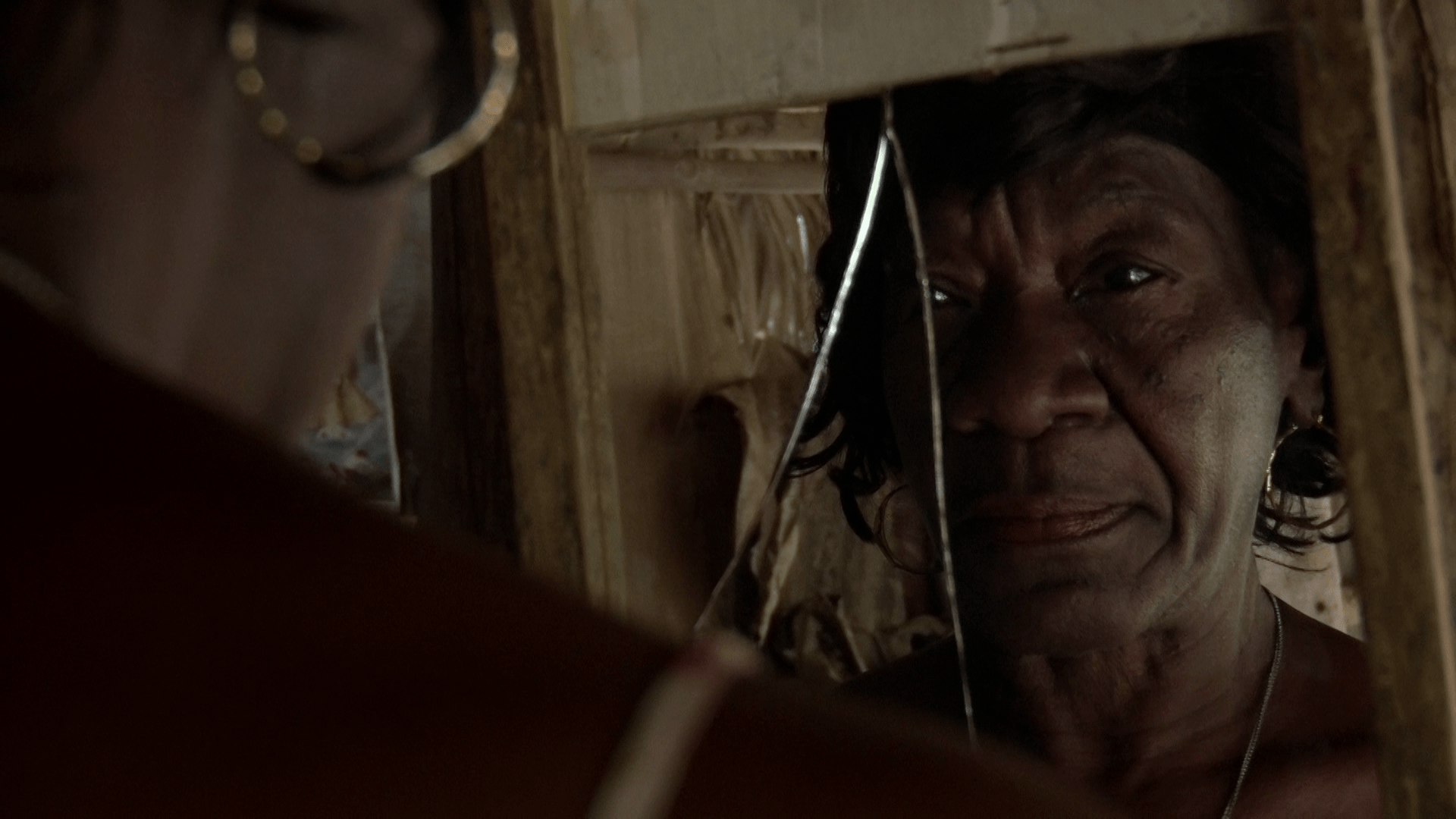

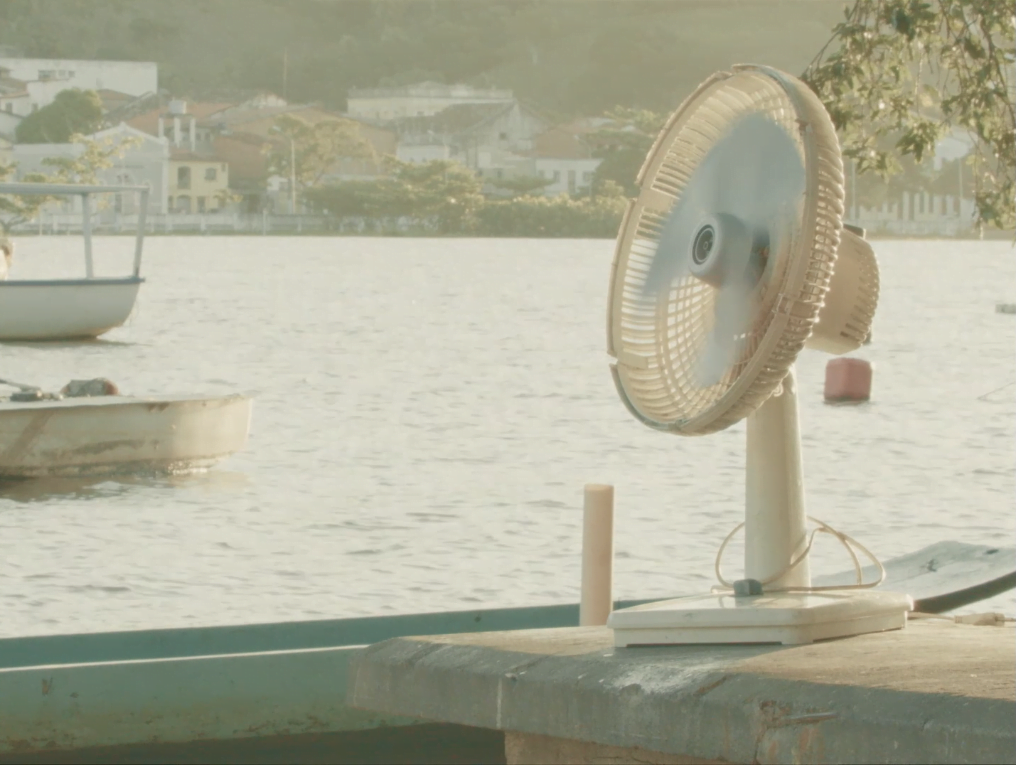

E: Em “Pattaki” eu queria marcar a presença do mar no filme. Eu gosto muito do mar, eu sou filha de Iemanjá, e é um elemento muito forte, a gente sabe que na diáspora é um elemento central na nossa narrativa, porque o mar nos levou, o mar nos trás, é o mar da escravidão, o mar dos barcos. O mar que é esse orixá forte que rege todas as culturas afro no mundo, este elemento da Deusa do mar que é muito forte. Então, eu queria fazer um filme sobre isso, aproveitando que eu estava Cuba, eu estava numa ilha, onde somos rodeados pelo mar. Também tem essa presença do meu orixá, que cada vez mais se aproxima de mim. Mas esse elemento do peixe que é muito interessante, do peixe enquanto personagem, enquanto um ser dúbio, completamente dúbio, eu gosto muito do peixe. Antes, era um filme sobre Sikán, uma rainha africana que foi condenada e morta por supostamente contar o segredo sagrado ao seu amante e que deu origem a uma seita secreta cubana chamada Abakuá, única no mundo. Pesquisei muito, fiz 23 páginas de projetos e tava tudo certo pra fazer, mas comecei a adoecer, teve umas coisas meio loucas, de ameaça, meio complicadas, porque esse tema é extremamente complicado, então eu tive que abandonar esse tema. Mas aí eu já tinha a vontade de fazer um filme sobre um relato mitológico, eu gosto muito das mitologias enquanto relatos (…) Eu queria transformar a mitologia em imagens, o que também já foi feito no cinema várias vezes, mas eu não tenho muito conhecimento em relação ao documental. Se fez muita mitologia em ficção, mas não documentário em si. Na verdade, na Itália, teve até um cara que pesquisei, um branco aí que eu pesquisei. Ao mesmo tempo eu queria fazer uma mitologia que tivesse essa coisa dos orixás, essa coisa de força sobrenatural, alguma coisa cósmica, mas queria ter como base o social, a vida e a sociedade cubana. O intento foi esse, o de juntar essas duas linguagens, a oralidade dos mitos com a paisagem contemporânea de Cuba transformada, elevada a algo mágico, como se Cuba fosse um lugar mágico. Que essa coisa misteriosa e mágica de Cuba tomasse conta da paisagem social e moderna de Cuba. Então, eu inventei um pataki.

Pattaki (2019)

L: O que é pataki?

E: Pataki significa mito, em Cuba. Só em Cuba existe o pataki para a Santería, A Regra de Ocho ou Ifá. Pataki quer dizer “os caminhos dos orixás”. Cada orixá tem seu caminho, então, por exemplo, o livro de Reginaldo Prandi tem vários patakies, que pra gente não tem esse nome. Mas são vários mitos e cada orixá vai ter o seu caminho, seus mitos, seus relatos que dizem um pouco sobre seu poder, sua psique, seu modo de agir no mundo, sua função. Um mito sempre explica a origem de algo. Por exemplo, a gente explica a presença do mal, dos males no mundo através do mito de Pandora, porque Pandora abriu a caixinha lá de Prometeu, seu marido, e ela com sua curiosidade de mulher abriu a caixinha e nela estavam presos todos os males do universo. A partir da hora que ela abriu, esses males surgiram. Os homens antigos, ao tentarem explicar os males que existem, contavam uma história ou se remetiam a um mito para explicar a origem de algo.

Então, eu inventei esse mito para falar um pouco sobre o porquê dessas pessoas ou no caso, esses peixes viverem se afogando ou viverem sufocados fora da água. Por que eles não estão na água? Por que eles estão dentro de um aquário? Que é porque eles são regidos por limitações sociais ou limitações humanas. A mulher peixe, por que ela não respira? Por que esse peixe não respira? Porque esse peixe está escondendo algo, sua essência. A partir do momento que esse peixe tirar sua máscara, como a sereia [personagem trans do filme], ele vai conseguir respirar melhor. É uma metáfora sobre algo que o ser humano esconde, o que ele tem de mais íntimo dentro de si e ele esconde, passa a viver sufocado.

São analogias simbólicas para explicar alguns comportamentos, algumas situações humanas. Por que a gente é tão ganancioso, né? A ganância acaba levando a gente pra algum lugar. Então aquela mulher dos cubos [personagem do filme] é isso, o medo e a ganância levando a gente a se afogar nos nossos próprios medos. Por que o homem se protege nas suas casas, fazendo muros, fazendo contenções, fazendo barreiras que o separam da sua própria natureza ou da natureza em si? Como o Malecón [estrutura de concreto que percorre 8 km da faixa do mar em Havana, Cuba], por exemplo, que separa a cidade do mar, como os prédios e tudo. Chega um dia que a natureza pede de volta, o homem vive com medo que um dia a natureza peça de volta o que ele tenta controlar. A mulher cega [(personagem do filme] representa a fé. Como é que a gente acredita que algo vai curar uma coisa que é incurável? Só através da fé. Ao mesmo tempo que o homem construtor [personagem do filme] tem medo de que essa chuva venha, pois pode desfazer o que ele construiu para se proteger, a mulher cega espera a chuva, que para ela é sagrada. A água é o elemento da vida. Sem a água a gente não vive, existem vários elementos que giram ao redor da água. Agora, e que água é essa? Essa água é essa Deusa. É Iemanjá que tudo vê, tudo controla e tudo castiga também, tirando um pouco de água, dando um pouco de água, tirando aos pouquinhos. E o ser humano vive à mercê dessa força maior.

La Santa Cena (2016)

L: Queria voltar na questão da mitologia. Estou bastante interessada em pensar o Paul Gilroy. Lá no Atlântico Negro ele vai falar dos navios até o diskman como canais de transmissão mitológica. E eu tenho pensado muito no cinema, em como ele pode ser também esse canal de transmissão de modos de viver, modos de pensar a diáspora africana. E aí, por exemplo, no La Santa Cena você parte da representação da Última Ceia do Da Vinci para subvertê-la. Eu queria saber se você busca fazer esse “caldo mitológico”, misturar mitologias ocidentais. Por exemplo, o galo (personagem do filme La Santa Cena) é importante pra mitologia cristã também né?

E: Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de dominar um certo tipo de linguagem universal ou ocidental e dar a ela uma roupagem dentro da cultura afro. Porque a cultura branca é muito influenciada pela cultura negra, a gente só foi forjado, interrompido. E a gente consegue assimilar a cultura do branco e ressignificar dentro da nossa própria cultura, diferente do branco que não consegue assimilar a cultura do negro, a não ser impondo os seus códigos.

L: Que é um pouco o que é o cristianismo, né?

E: É, o branco impõe seus códigos e o negro mesmo com códigos impostos consegue ressignificar dentro da sua própria cultura, isso pra mim é nossa maior resistência, a gente resiste porque a gente não impõe, a gente complementa, dá uma nova roupagem. Assim como, por exemplo, a gente é tão simbólico que Iemanjá pode ser Nossa Senhora Aparecida, sabe? Não tem problema, a gente tá falando da água, de uma energia maior que é a água. Se um branco crê que essa senhora branca é essa água, a gente também tem uma deusa que é a água, então a gente traz pra gente, complementa as nossas potencialidades com outras potencialidades, é uma coisa muito mais aberta para assimilar. O que eu gosto muito também é de rebaixar essa presença branca ou essa legitimidade branca universal e do poder oficial e ressignificar esse próprio poder do branco, melhorando-o, quando o transformo em coisa preta.

Eu tento fazer uma iconografia que entre em contato direto, em crítica direta ou diálogo direto com outra iconografia que foi imposta. Então se você diz que a Santa Cena é essa, eu digo que a Santa Cena é esta. É uma disputa de poder simbólico. Eu gosto de disputar simbolicamente com o branco, nesse sentido, entendeu? Porque nós temos simbologias muito potentes que foram invisibilizadas. Isso o que você falou é muito interessante, de que o galo é um elemento tão cristão, né? Mas é um elemento tão afro também. Eu gosto de ficar brincando, criticando, fazendo diálogos com a história oficial, é isso. E rebaixando ela à superficialidade, mostrando a ela realidades maiores, mais simbólicas.

L: Você acha que isso é fábula pra você?

E: Não… não. Acho que isso é a parte Everlane conceitual, Everlane crítica, Everlane que quer brincar mesmo… que detém o poder, detém o poder da fala e da imagem e quer brincar e dialogar com essa história oficial de bosta. Mas a parte da Everlane da fábula é a parte da minha cultura, em si. Embora eu seja uma negra até muito culturalmente ocidentalizada, que conhece muito da história do branco, que consegue navegar por esse lugar com muito conforto, eu também sou muito, muito negra. Eu gosto da cultura negra, eu gosto de pesquisar isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que a potência está aí. Em tudo isso que eu faço eu quero potencializar a minha cultura, que é o que eu acho que há de melhor no Brasil, no mundo. Esse é o meu lugar de conforto, que eu nunca vou sair e que não é uma coisa que eu sinta que é uma imposição minha, de me legitimar nos espaços, não. Pra mim é onde está a potência.

Eu nasci em Cachoeira, eu não tenho como fugir, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fui criada num quilombo. São coisas que estão em mim, compromissos ancestrais que estão em mim, que não saem, são missões que estão em mim, concepções de vida que estão em mim, modos de vida que estão em mim e questões conceituais que estão em mim e que eu acho que eu nasci pra isso, minha missão é essa. Eu não sinto outra coisa dentro de mim, desde pequena, é um lugar confortável. Então como eu tive muito acesso ao universo branco e via como eles diminuíam a gente, eu abracei essa causa. Estar o tempo todo lidando e batendo de frente com o branco, usando a própria linguagem dele para destituir. Usando a própria linguagem dele pra rebaixar o status dele, não como obsessão, mas como proposição, embate. Um processo de retorno ao que foi tirado de nós.

Allegro Ma Non Troppo: la sinfonia de la belleza (2016)

L: Se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e como você vê essa ponte entre a linguagem e a filosofia afro-diaspórica.

E: Preciso conhecer muito mais da África, nós conhecemos muito pouco da África. Eu sou muito autodidata, sou uma acadêmica extremamente rebelde e eu trabalho muito na fragmentação. A gente da diáspora é muito fragmentada, somos seres multi.. é… polivalentes, multifacetados e fragmentados, eu gosto dessa ideia de fragmentação e de não conhecer tudo da África e deixar espaço pra essa idealização que eu tenho da África, sabe? Eu não quero aterrissar completamente numa África que não existe, que está somente na nossa cabeça e no nosso coração, que tá dentro do terreiro. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de uma Everlane que está muito idealizada, uma Everlane que está muito utópica. Eu tento conciliar o saber alguma coisa, com o não saber nada e o saber um pouco sobre, porque aí sobra espaço pra eu fabular o que eu quiser. Eu gosto muito desse limbo, que é o que eu acho que eu vivo, entre ser brasileira e ser africana. Às vezes eu sou muito brasileira, às vezes eu penso e sinto ter algo de África, às vezes eu não sou nem uma coisa nem outra ou sou as duas coisas. Eu prefiro estar nessa fronteira muito tênue, de estar flutuando, de não saber se eu sou uma coisa ou sou outra, de buscar uma referência aqui, uma referência lá, de buscar.

Eu acho que a gente tem que conhecer mais de África, primeiro, a gente conhece muito pouco. Eu não me sinto muito confortável de estar representando África ou estar dizendo que eu sou África. Eu sou brasileira, afro-descendente e tenho uma ancestralidade africana que eu não sei completamente qual é, porque é muito difícil você saber de qual povo você veio, é uma mistura de povos, é uma série de coisas. Tampouco eu sou um tipo de negro que nasceu dentro do Candomblé, como nossas mães-de-santo, nossos pais-de-santo que já nasceram feitos santo, que viveram muito tempo dentro do terreiro, que não tiveram acesso às universidades, a viajar pelos festivais, a ter contato com o branco como a gente tem. Então somos negros influenciados por essa outra cultura imposta. Sou do candomblé, mas meu caminho de retorno às minhas origens é muito tortuoso, diferente de uma irmã de santo que nasceu ali, que não foi tão influenciada quanto eu pelo “de fora”. Sou da Bahia, mas não sou da Bahia também. Eu sou uma negra influenciada por uma outra cultura, porque tive acesso a outras coisas. Então isso também é uma coisa que limita, a gente conhece uma África muito mais acadêmica, uma África muito idealizada. Tem sido um caminho tortuoso de retorno, mas que tá me fazendo muito bem, completando um vazio que existia dentro de mim.

A linguagem pra mim é uma questão do que eu gosto. Eu gosto de observar, eu gosto de colher elementos simbólicos, elementos sociológicos e elementos plásticos. O que mais me enche os olhos são as cores, a alegria, a música, a comida, o cheiro, essa cultura que é tão sensitiva. No Candomblé, por exemplo, o nosso Deus vem dançar com a gente, ele entra dentro da gente, ele é a gente. O que a gente cultua são elementos naturais, é físico, tudo tem textura, tudo tem cor, tudo tem alegria, tudo tem música, tudo tem brilho e é isso que eu trago pro cinema, não é nada além disso. Utilizar a luz ao nosso favor, utilizar a linguagem do cinema ao nosso favor para acentuar a beleza que a gente tem, acentuar a complexidade que a gente tem e que é. Somos seres misteriosos, por isso que o branco, a sociedade branca tem medo da gente, porque a gente mesmo sofrendo por 500 anos de colonização, sofrendo tudo que a gente sofre até hoje, a gente tá vivo até hoje, sendo lindos, sendo felizes, ressignificando, fazendo música.

A gente não morre nunca, a gente tem um poder tão grande que é por isso que a gente foi escravizado, por isso que a gente é invisibilizado, porque há um medo muito grande em relação a gente. Eu tento usar a técnica do cinema, a linguagem a nosso favor, acho que toda arte faz um pouco disso, valorizando o que não foi valorizado. Não é algo gratuito, não é superficial, meus filmes são filmes de gesto. O meu gesto, a sensação, é como se eu estivesse pintando. Eu pinto com luz, pinto com foley, pinto com textura.

Caixa D’água: Qui-Lombo é esse? (2012)

L: Seus filmes são muito silenciosos. Você vê alguma ligação com a oralidade da cultura afro-brasileira?

E: Eu vejo. A literatura, principalmente a oral africana, é muito voltada pra palavra obviamente, mas não é uma palavra objetiva, não é uma informação, é uma contra-informação. Existe nossa imagem do Preto Velho, o que é o Preto Velho? Preto Velho é uma entidade eminentemente brasileira, ele nasceu escravo, diferentemente de quem veio escravizado, ele foi um escravo que já nasceu de pais escravos, em que seu contexto já foi de escravitude desde pequenininho. Ele cresceu como escravo e ele ficou velho, o que é uma coisa muito rara, porque geralmente os escravos duravam 30 anos. Esse preto velho chegou aos 60, 70 anos, só essa resistência eleva ele a um patamar de ancestralidade e importância dentro da comunidade negra que não tem precedentes, é um cara que conseguiu ver muitas coisas. Então ele se torna um conselheiro desse lugar, uma pessoa que aconselha e conta histórias, porque ele tem memória, tem vida pra poder ter esse porte, esse cargo. Quando você escuta uma história, por exemplo, uma história mitológica, fabular, ela sempre quer dar uma sentença, né? Sempre tem no final uma moralidade, é para ensinar algo, é para você refletir. São coisas muito didáticas, mas faladas de uma maneira muito circular, meio misteriosas, nunca é uma informação direta, é uma informação fabular, por quê?

Porque o que se espera dessas histórias é que a pessoa fabule imagens, que dê tempo da pessoa pensar, refletir, buscar caminhos, que não é o caminho direto, é um caminho muito mais interior. Então eu acho que meus filmes tentam um pouco disso, serem menos diretos e fazerem mais curvas.

Eu sou menos o griô e mais a pessoa que escuta. Eu acho que eu escutei tantas histórias morando ali no Caixa D’água, morando no terreiro e tudo mais, que o que eu consigo fazer é reproduzir o meu silêncio ao escutar essas histórias e reproduzir todas as imagens que ficam aqui na minha cabeça enquanto a pessoa fala. É como se o griô falasse pra mim e a voz dele virasse uma voz em off dentro da minha cabeça. Eu reproduzo o sentido do que o griô tá falando e não o que o griô tá falando.

L: Você escreve roteiro dos seus filmes?

E: Todos, todos. Eu desenho, faço storyboards, faço um roteiro, faço um argumento, faço um roteiro técnico, faço um roteiro linear, como o de uma ficção, eu faço vários tipos de roteiros, faço um gráfico de simbologias. Eu piro o cabeção. Agora meus roteiros são muito de imagens, mais do que de palavras. Eu gosto do silêncio, acho que a gente precisa de silêncio no mundo, a gente precisa escutar, a gente vive num mundo muito dialético, muito impositivo, da palavra, da voz, que é muito forte. E a gente conseguiu resistir através do silêncio, nossas mulheres principalmente, e os homens também. Conseguimos resistir através da fala, quando alguns falaram e foram mortos, quando alguns conseguiram chegar no espaço em que puderam falar, mas também resistimos muito através do silêncio. Quantas mulheres não morreram e não viveram toda uma vida de silêncio? De choro, falando pra dentro? Quantas vezes a gente não teve que tramar através dos olhos uma fuga? Quantas vezes no silêncio a gente não tramou rotas de fuga através do cabelo? Quantos de nós não nos comunicamos pelo olhar? Um negro e outro negro se comunicam pelo olhar quando gostam de alguma coisa ou quando não gostam. A gente tem essa sensualidade, essa coisa do gesto, a gente é muito expressivo. Tudo isso pode ser acentuado se você diminuir a fala, diminuir o discurso.

A gente vive num mundo muito discursivo e acho que isso mata muito as imagens. No terreiro a gente aprende a escutar e a calar. Então, meus filmes são a reprodução desse silêncio. Uma expressão vale muito, quando uma pessoa tá triste você pode perguntar a ela por que ela tá triste, mas o corpo dela diz que ela tá triste, diz que ela tá feliz. E a gente quando tá feliz a gente dança, a gente não fala que tá feliz. Como meu cinema é muito performático também, tem um viés performático, talvez seja um dos motivos. Mas é um cinema no qual toda questão dialética e do discurso estão na minha pesquisa, estão em mim, mas no momento de evacuar isso eu tenho muito mais critério para não impor minhas ideias. Eu tenho ponto de vista, mas eu não imponho ideias. Eu não gosto da minha voz também. E eu não tenho certeza de nada, também. Então eu tô fazendo o filme no fluxo né, da vida, então é um fluxo de observar.

Pattaki (2019)

L: Você pensa essa performance a partir do corpo?

E: Do corpo, do corpo somente. Do meu corpo e do corpo do outro. Eu intitulo meus filmes como um Cinema-Espelho, eu me vejo nos meus filmes. Não faço filmes nos quais eu não me veja. São filmes que falam de mim para os outros e que também falam dos outros, que é a mesma coisa que falar de mim. Então são filmes nos quais eu tô confortável ali, porque eu tô me vendo, é o meu próprio reflexo. Eu nunca vou fazer um filme de pessoas que eu não admiro, porque eu não tenho essa capacidade de falar mal de alguém. Então só faço filme de gente que eu me apaixono. Depois que eu me apaixono pelo o que ela é e vejo que ela tem uma potência subjetiva em si, vejo que ela tem uma persona, eu tento cativar ela pelo olhar mesmo, e pelo olhar ter esse brilho, ser esse espelho, são sinais que chegam.

No momento de filmar eu sou a cineasta, eu separo. E não é que eu deixo de ser a Everlane, ou passo a ser uma pessoa ruim ou hierárquica, não. No momento de filmar, eu estou para filmar. E convenço meus personagens a estarem também para o filme, porque o filme a partir de agora também é deles, não é só meu, é responsabilidade deles também. O filme é nosso. O momento da gravação é uma coisa tão séria e tão visceral pra mim que as pessoas entendem. Neste momento, tenho meus pudores, mas não tenho pudor para que o filme funcione. Existe um profissionalismo incluso, as pessoas são muito profissionais. Elas podem ser profissionais do cinema também, qualquer pessoa pode fazer um filme, ser ator, ser diretor, basta estar comprometido com aquela atividade. Eu mantenho o contato esporádico com as pessoas que gravo. Eu não estou para modificar a vida delas, nem pra trazer o dinheiro que elas não têm, não tô pra trazer nada disso. Eu encontrei elas daquela maneira e deixarei elas daquela maneira, o que eu puder ajudar com a minha mínima possibilidade, eu ajudo. E acho que já estou ajudando quando tiro elas da rotina, quando eu trago pra elas algo novo, quando eu dialogo com elas e faço elas se verem nas suas telas. De alguma maneira trouxe alguma coisa na vida delas, que durou aquele momento e não durará mais, porque eu sigo avançando pra encontrar com outras pessoas…

L: E elas também, né?

E: E elas também. Então, a relação do dinheiro, eu dou sempre o dinheiro depois, mas eu dou um dinheiro. Geralmente porque a pessoa passou quatro dias comigo, deixou de trabalhar, de fazer sua atividade. Ou então eu compro a mercadoria dela ou eu faço todo mundo da equipe comprar também. Ou eu posso dar em roupa, posso dar em material, mas eu sempre tento pagar meus personagens. Ou às vezes não, porque eles não querem. É uma questão de ética de sempre manter a relação de proximidade e distância necessária. É uma paixão, mas é uma paixão somente por uma pessoa boa, é uma paixão pelo personagem, pela possibilidade que aquela pessoa tem pra determinada coisa, pra esse material.

Mas tem que medir essa questão da paixão, porque você pode cair numa paixão louca por uma pessoa e você não conseguir extrair dali nada e o personagem dominar, o personagem te dominar, dominar o filme. Você tem que ser muito forte, porque o filme é seu, a motivação é sua. Você que tem que saber o que tem que ser feito, a pessoa não tem compromisso nenhum com isso, né? Ela tava vivendo a vida dela e de repente você chegou. Se você chegou pra modificar a vida delas, modifique, faça a “pincha”, faça seu filme e depois vá embora. Eu tenho isso muito claro, não fico com esse sentimento do “Ah, meu Deus, e agora? Eu fiz um filme e meu filme não vai ajudar em nada a Monga [personagem de Monga, retrato de café] ser uma mulher e conseguir sair dessa condição”. Claro que não, e eu não tô numa posição tão boa também. Ou seja, Monga é linda e maravilhosa, é resistência e continua sendo resistência. Eu a encontrei assim, eu a registrei assim e espero que Monga vá até onde ela possa ir nos esforços dela e na caminhada dela. Porque não tenho essa visão meio paternalista de “Ah, quero modificar o mundo e…”. Não, eu quero modificar as pessoas, deixar uma sementezinha plantada em cada pessoa, depois eu exibo o filme, cada pessoa sai com uma sementezinha plantada e multiplica. É trabalho de formiguinha. Mas nada de representar o mundo, representar todo mundo, modificar, nada disso. Eu não tenho essa pretensão toda. Tenho a vontade de transformar o mundo, mais todo cuidado pra não me frustrar, pois pode ser que eu não consiga… mas creio que já estou conseguindo, pois cada filme é uma semente de reflexão, espiritual e política.

Monga, Retrato de Café (2017)

L: Por que o documentário?

E: Pra mim o documentário é A plataforma, eu gosto de assistir documentários, porque eu aprendo, eu vivo também com os personagens, com aquela realidade. Eu acho que o documentário é uma plataforma extremamente livre, de formato, o documentário pode ser o que ele quiser, não deve nada, não deve explicação. Eu gosto da metodologia dos documentários — que é diferente da ficção, que requer uma metodologia um pouco mais controlada. Eu tenho muitas questões em relação a trabalhar em filme de ficção, mas eu trabalho. O filme de ficção tem que ser muito bem feito, uma palavrinha de atuação falada mal, um objeto de arte feio, uma coisa feia na cenografia me tira do filme de ficção… Eu fico muito atrelada às artimanhas para fazer um filme, tem que tá muito bem feito, eu tenho que tá muito dentro da história para eu conseguir assistir um filme de ficção. A maioria dos filmes de ficção, alguma coisa me tira da narrativa, porque eu fico prestando atenção em algum erro. Diferente do documentário que não tem erro e não tem acerto. Por mais que você assista um documentário não tão bom, você sempre aprende algo. Acho o documentário muito mais completo, acho que ele garante muito mais todas essas logias dentro dele. Eu acho realmente o cinema de ficção um “porre”, mas um “porre bom”, também é muito lindo, muito maravilhoso.

L: Você acha que você gosta da investigação?

E: Da investigação, do contato com as pessoas, de usar “não atores”, de registrar o cotidiano, a vida social, como ela é mesmo, os erros, os acertos, os acasos, né?

L: Eu gosto muito de documentário e o que me fascina no documentário é a possibilidade de maquiar a realidade e, ainda assim, ser a realidade. Eu gosto de brincar que o documentário é tudo aquilo que você quiser fazer, é tudo que tiver jurisprudência… Se eu tô falando que é documentário, isso é documentário.

E: Eu gosto disso que me deixa fluída no documentário, que é você não sabe o que você vai filmar, e como isso vai passar, e talvez o que você planejou não vai dar. Adoro esses desafios constantes do documentário e às vezes você filma uma coisa, e que bom que você tava com a câmera ligada, se você não tivesse, você ia perder, porque só você viu aquilo e registrou aquilo. Não existe segundo take para algumas coisas. O documentário é desafiador porque ele é a própria vida, que segue, que passa em frações de segundo, o tempo todo e você é muito pequeno, o ser humano é muito pequeno. Eu adoro esse desafio de não poder fazer esses dois takes, de não ter que ensaiar para alguma coisa, de estar o tempo todo ali sendo sacudida. Eu gosto desses estímulos que o documentário me possibilita na vida mesmo. É isso, eu gosto de aventura, acho que o documentário é um lugar de aventura.

Aurora (2018)

L: É, que você não tem o controle…

E: Total e absoluto não né, mas tem. Agora eu trago um pouco da ficção pro meu documentário também. Se bem que às vezes eu acho que não tem tanta diferença entre a ficção e o documentário. Acho que a diferença é a indústria, que deu esse estrelismo para os atores de Hollywood. Trouxeram esse glamour pra ficção e esse glamour que me atrapalha, mas acho que não é muito diferente não, acho que se controla aqui, se controla ali.

L: La Santa Cena, por exemplo, você pode ver ele e achar que é uma ficção tranquilamente.

E: Com certeza, com certeza. Eu até já assumo que pode ser uma ficção.

L: O Aurora também.

E: Eu já assumo, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu parto de motivações muito documentais. Na verdade, é a documentação da interpretação e fabulação das pessoas “normais” diante de uma câmera. Não deixa de ser um documento, documentar algo diante da câmera. Tudo é documentário, algo esteve diante da câmera, isto é um documento, um fato real, não é? Por exemplo, a Monga é a Monga, mesmo Monga tendo seu personagem, sua persona. Quando eu cheguei lá, ela colocou essa peruca e ela tem o personagenzinho dela da madame. Eu vou dizer que Monga não é Monga? Cheguei e Monga já não estava querendo ser Monga, já estava fabulando a si mesma, não é que isso não vai ser documentário, eu tô documentando uma pessoa que está fabulando a si mesma, né? Um ser que naquele momento era aquilo, tava querendo ser aquilo. É documentário, nós também todo o tempo queremos ser alguma coisa ou vestimos personagens. Em casa somos alguma coisa com a mãe, com os amigos a gente é outra coisa. No trabalho a gente é outra coisa, na hora de filmar a gente é cineasta, quando termina de filmar a gente é outra coisa. Qual é o problema? Quer dizer, só é ficção o que tá na frente da câmera? E o que tá por trás também que também é uma ficção? Ou seja, também é uma discussão. E por que a gente se limita tanto? Por que se limitar? Eu não consigo entender por que as pessoas se limitam. No meu caso, o filme tá livre pra que as pessoas nomeiem ele da maneira que quiserem. Não tenho problema nenhum, não vou entrar em crise.

Mas enquanto autora, enquanto criadora do método, eu digo: “Eu faço documentários”. E quando eu digo que faço documentários, eu digo que eu faço filmes, quando eu digo que eu faço filmes eu tô levando em consideração todos esses elementos aí dos outros gêneros. Quando eu digo que eu faço documentários, é porque dentro de mim existe uma documentarista nata! Agora, também existe uma artista que vem das artes plásticas e traz essa manufatura mais ficcional, traz essa plasticidade mais ficcional. Eu sou uma documentarista nata porque eu sou uma pessoa da cultura, eu sou a pessoa da rua, eu sou uma pessoa da análise sociológica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de psicologia, de filosofia, de fabular coisas, de teorias. Acho que essa mescla de coisas que faz meu cinema ser híbrido.

Pattaki (2019)

L: Para fechar, quais são suas referências cinematográficas?

E: Eu gosto muito de Sara Gómez, uma cubana, que pra mim parece uma mulher extremamente revolucionária, maravilhosa, de uma sensibilidade que não existe, eu sou fã da Sara Gómez, embora tenha uma filmografia muito pequena, porque ela morreu muito jovem. Eu adoro o Spike Lee, tenho muitas críticas ao cinema dele também. Essa posição de homem e tudo mais, tenho muitos problemas com o Spike Lee, mas acho ele de uma linguagem extremamente original, esse cara é um gênio. Eu gosto muito do Zózimo, principalmente por Alma no Olho. Não tem uma filmografia muito assim “Ohhhh” e tal. Mas por sua atitude, por ele ter sido o ator que ele foi, por ele ser um defensor do Cinema Negro como ele foi, uma figura muito representativa pra gente. Eu gosto de Yves [Yves Saint Laurent], que é esse documentarista que é bem minha cara, eu gosto muito dele. Ele fez filmes de sinfonia, sinfonia da cidade, muito musicais, são documentários muito elevados à poesia e tal. Yves eu acho maravilhoso.

Eu gosto muito de várias mulheres negras contemporâneas, como a Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Joyce Prado, Renata Martins, Taís Amordivino, Safira Moreira, Juh Almeida, várias. Acho que fazem cinema muito potente, muito centrado, ao mesmo tempo de conteúdo e de forma muito bem equilibrada. Tamém tem os cineastas negros David Aynan, Vinícius Silva, Gabito (Gabriel Martins), André Novais, Diego Paulino. São cinemas diferentes, mas cada um com seus erros, acertos, suas obsessões, enfim, suas existências e subjetividades.

Eu gosto muito do Vertov, do surgimento do cinema, embora seja muito branco também, mas eu gosto de assistir esses primeiros experimentos do cinema, diretores que estavam muito em nível de conceito e tal. Ou seja, aquela coisa, eu consigo aproveitar qualquer linguagem dessa e trazer pra negritude, esse é o meu diferencial. Eu não tenho essa crise não. Porque foi feito por branco, eu consigo separar o joio do trigo, consigo tirar o que do branco nos serve e aproveitar… Gosto muito da Varda… são mulheres brancas também, mas bom, são mulheres sensíveis, né? Tem Jordan Peele aí que tá me impressionando com seu cinema.

L: Bom, acho que chegamos ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa?

E: Acho que meus filmes refletem um pouco de como minha cabeça funciona. Minha cabeça funciona a mil, meus olhos funcionam a mil, é muito latente essa coisa do fazer artístico, da ancestralidade na minha família. São muitos estímulos à arte desde pequena. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu me sinto muito confortável dentro do cinema, fazendo o que eu faço. Às vezes eu tento até fugir um pouco dele porque eu me pergunto: “Será que não tá muito conceitual, Everlane?”, “Será que você também não consegue se despir de algumas coisas e experimentar outras?”. Mas eu gosto dele, então, eu vou continuar fazendo esses filmes que eu chamo de experimentos estéticos. Eu adoro colocar a gente nesse lugar, eu adoro quando tem pessoas que, historicamente, socialmente, ou que no nosso imaginário coletivo são pessoas que são incapazes de estarem nesse lugar. E de repente eu pego elas e coloco no lugar de conceito, de filosofia, de logia, extremamente complexo e sofisticado.

Eu adoro quando coloco essas mulheres num lugar tão sofisticado. Pra mim isso é um tapa, é um murro na cara do branco, porque eu sei que eu tô falando com o branco, eu sei o que eu tô atingindo dele, eu sei a raiva que ele tá de mim, eu sei que eu sou um mistério pra ele. Primeiro que minha estética, minha idade e de onde eu vim, seria impossível fazer um cinema tão conceitual como esse, tão engajado e tão firme, né? Que consegue falar com ele de maneira horizontal ou até acima, em uma posição que ele não está acostumado. Eu sei onde meus filmes são bons, em relação aos filmes brancos, eu sei onde eles nunca vão conseguir fazer igual, né? Então, eu gosto muito desse lugar, que pega o nosso que é tão simples, cotidiano e tão estigmatizado dentro de um lugar considerado pequeno e trazer ele pra um lugar extremamente conceitual, de nível altíssimo de filosofia, de logia. Sei onde eu atinjo o branco com isso, onde o branco fica com muita raiva, onde o branco consegue a partir daí compreender como a sua antropologia é uma antropologia de merda, sabe? O quanto a sua antropologia reflete o seu caráter, e a sua malvadeza, sabe?

Então, quando eu faço esses filmes eu estabeleço uma “nova” antropologia visual contemporânea. Eu sei que nenhum antropólogo conseguiu representar o negro dessa maneira, dando esse cárater de sujeito, como eu tô dando. É uma maneira de contribuir, dialogar diretamente com essa crítica que eu faço às imagens do negro na contemporaneidade. De dialogar com o Fanon, com a literatura das mulheres negras, com Racionais, com Virginia Rodriguez, Zezé Motta, Léa Garcia, Beatriz Nascimento, Nina Simone, Milton Nascimento, Arthur Bispo do Rosário, Belkis Ayón, Bob Marley, meu pai, meus ancestrais. São muitas possibilidades, em todos os meios, linguagens, logias possíveis onde nós negros somos plenos. É aí que eu bebo.

Set de filmagens de Aurora (2018)

L: É de dentro, né?

E: É tudo isso. Me modifica. Botar um pouquinho de cada coisa nos filmes, pra ver nossa beleza. Me faz achar que realmente estou fazendo a coisa certa. Ainda bem que eu não sou aquele tipo de negro que não tá ligado nisso, ou seja, que bom que desde muito cedo eu consegui ter a possibilidade de estar nesse lugar hoje, sabe?

L: Acho que isso tem muito a ver com a maturidade do seu trabalho.

E: Às vezes eu penso como deve ser triste ser um negro sem contexto, sabe? Eu sou tão brasileira e tão negra que meu cinema não poderia ser diferente. E de maneira autoral, eu faço o cinema que eu gosto de assistir. Eu gosto de saber que pessoas que não assistem esse tipo de formato assistiram meus filmes, eu gosto de estabelecer esse “novo” tempo no cinema, esse “novo” silêncio, esses corpos bem fotografados, essa plasticidade gigante. A gente tá acostumado a ver negros ou certas condições sociais filmadas de maneira que essas imagens não fiquem bonitas porque a gente precisa da coisa feia pra sustentar certo discurso. Por que quando a gente filma a pessoa na feira a gente tem que filmar com a camerazinha meio tremida, não pode ser uma câmera melhor, tem que ser com uma câmera mais simples? Parece que tem que tá cru e feio. Então, essas coisas me atrapalham muito, porque eu acho que dá pra filmar com uma RED [câmera de cinema profissional] um feirante, sabe? Acho que a beleza é fundamental e me incomoda muito esse lugar da filmagem precária ou da imagem precária. Mesmo na precariedade a gente também é bonita, pode ser bonita, pode ser melhor valorizada, sabe? Na verdade, acho que não é nem uma questão do dispositivo, é uma questão de olhar, de respeito, de responsabilidade, de ponto de vista. A beleza está dentro das coisas, dentro de nós, que olhamos. Penso assim, são coisas que podem se modificar ao longo do tempo, com minha carreira. Mas é isso, não tenho nenhum tipo de pudor de juntar as artes plásticas com o cinema e pintar, e pintar no cinema. Eu sou uma artista plástica e cineasta ao mesmo tempo.

*

TALVEZ EU FAÇA CINEMA PORQUE GOSTO DE POESIA: ENTREVISTA COM GLENDA NICÁCIO

Talvez eu faça cinema porque eu gosto de poesia é a primeira de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins.

A série de entrevistas tem o intuito de refletir sobre o cinema proposto por essas mulheres, em sua dimensão política e estética, afinal, não só os filmes em si, mas a forma como são realizados (desde o financiamento até a linguagem escolhida) dizem de um posicionamento ancorado no compromisso com a emancipação, a autonomia, a transmissão de valores e significados e com a criação de um imaginário e de uma estrutura social onde, mulheres e homens negros, são pertencentes. Partindo da forma como olham, ouvem, sentem e percebem o mundo, uma gama de cineastas negras têm encabeçado um audiovisual que dá centralidade à cultura afro-brasileira como formadora social. É sabido que as políticas que construíram as bases para a ideia de que vivemos uma democracia racial passam sobretudo pelas imagens. Entretanto, se mudarmos a ótica da harmonia racial e passarmos a observar com mais profundidade a contribuição de uma cosmovisão construída na diáspora africana, podemos encontrar, por meio do cinema, outros paradigmas interpretativos para a história do Brasil.

As conversas ressaltam o comprometimento em criação de imagens para a emancipação da população negra e abordam suas trajetórias pessoais, os usos e desafios da linguagem audiovisual, a transmissão de mitos, valores e simbologias e o cinema, como uma expressão de seus olhares.

Nossa primeira entrevista publicada é com Glenda Nicácio. A conversa aconteceu em outubro de 2019 quando nos encontramos na décima edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. Glenda é mineira, nascida em Poços de Caldas, e encontrou, pelas andanças da vida, a possibilidade de fazer cinema na abençoada cidade de Cachoeira (BA). Ao lado de Ary Rosa, tem fomentado a cena cinematográfica do Recôncavo Baiano. Na entrevista conversamos sobre seus anseios como cineasta, o processo de realização de “Café com Canela” (2017), sobre poesia e negrura. Faça uma boa leitura.

Lygia Pereira — O “Café com Canela” me impressionou muito, por todos os símbolos que ele mobiliza, mas também por uma questão de linguagem. Ver tantos personagens negros, ver uma história sobre afetividade, e tudo isso. Mas foco muito na questão da linguagem, na transmissão de valores, porque é um filme que me parece dialogar muito com a cultura de Cachoeira (cidade do Recôncavo Baiano), um filme que tem muito a ver com a cidade e com a cultura negra de Cachoeira. Eu fui pra lá no começo do ano, e embora tenha ficado só três dias, eu senti um pouco isso, além de outras coisas que eu já vi e já li sobre a cidade. E gostaria de começar com você falando um pouco sobre você: como você chegou ao cinema, quem você é, de onde você vem?

Glenda Nicácio — Acho que eu sempre tive uma vontade de compartilhar muito grande, quando criança eu ficava na creche e escola pra mim sempre foi o melhor lugar, porque era aquele lugar de ter amigo, de ter companhia, de fazer coisas junto, de ser criativo e produtivo. Penso que o cinema é o mesmo processo também: um lugar de você ter companhia, de você não estar sozinho e poder compartilhar alguma coisa, ser criativo e se expandir, é muito vida! Esse cinema que eu consigo fazer e que é possível pra mim.

Eu cresci em Minas Gerais, no interior, em Poços de Caldas. Minha família nunca foi de sair muito, de viajar. Sendo assim, eu cresci muito lá, achando que o mundo era lá, e quando eu cheguei no terceiro ano do Ensino Médio, sempre estudando em Escola Pública, pensei em arrumar um emprego pra conseguir juntar uma grana pra continuar meus estudos: juntar uma grana pra pagar um cursinho e talvez entrar em uma faculdade, mas também não era uma coisa que eu sabia como funcionava, pois na minha família não havia nenhuma referência de alguém na universidade. Mas eu estava focada nisso. Eu comecei a trabalhar em uma sapataria, e no meio desse processo, me apareceu o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e eu fui fazer a prova, e por desencargo de consciência eu me inscrevi no SISU (Sistema de Seleção Unificada) e fui fazer a simulação no site com minha nota, e deu que eu estava aprovada. Eu tinha que escolher algumas opções de curso, e escolhi teatro e cinema, mas eu nunca tinha tido relação com o cinema… minha relação com o cinema era a “Sessão da Tarde”. Antes de fazer cinema, eu havia ido a um cinema só três vezes na minha vida, porque não havia uma cultura ou um hábito de cinema em minha vida. Lembro que vi a grade de matérias do curso de cinema e achei que tinham coisas que me agradavam: fotografia, questão da atuação, direção de atores, e tudo aquilo passou a me agradar, como o teatro. Mas tinha um preconceito muito grande dentro da minha família com o teatro, primeiro que eu já ia fazer uma faculdade, o que não era um curso técnico, pois pra eles um curso técnico era muito melhor, pois é menos tempo e mais garantido. Meu pai havia feito curso técnico, então ele acreditava muito nesse processo, já faculdade era uma coisa que não havia referência, ainda quatro anos estudando, e mesmo quando você entra é difícil se manter, é difícil fazer universidade nesse sentido. Aí eu coloco no SISU as opções “teatro” e “cinema”, e de repente eu passo no curso de cinema na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano). Universidade que eu não conhecia, tampouco havia escutado falar de Cachoeira, e me veio muito essa sensação de “é isso!”.

Eu lembro que pra minha família era um momento de muita dureza, pois meu pai e minha mãe estavam desempregados e mesmo assim eles toparam. Meus pais foram muito foda! Tem todo um jeitinho mineiro de cercar e de cuidar, e aí, eu decidi ir pra Bahia umas duas semanas antes de ir fazer a matrícula, não foi uma coisa de projetar por meses, foi mesmo assim “então tá, daqui quinze dias vou pra Bahia”. E não sei de onde veio, só lembro que era uma sensação de que era uma chance muito grande na minha vida que eu ia perder e não ia se repetir. Aí eu fui, e ainda era muito nova, fui pra lá eu tinha acabado de fazer dezoito anos.

Chegando em Cachoeira fui morar em uma república com muita gente. Era um momento em que a gente não tinha muito o que fazer, chegando na cidade, nossas famílias muito longe, assim, rolava muito de nós estudantes ficarmos perto, juntos: assistirmos filme em casa, arrumarmos qualquer motivo para ficarmos perto. É bem legal pensar isso, porque, por exemplo, eu morei com o Ary (Ary Rosa parceiro de produções de Glenda, dividindo a direção dos filmes Café com Canela, Ilha, Até o Fim e Voltei!), pois ele é da minha turma, de 2010. Eu encontro ele lá, nós viramos amigos, dentro de um grupo grande de amigos, e vamos cada vez mais se aproximando, até o momento que passamos a morar juntos. Eu e Ary passamos sete anos dividindo casa. Até uns dois anos atrás nós ainda dividíamos casa e isso foi muito importante pra nossa organização de cinema, porque nossa casa era também nosso escritório, então começamos uma parceria de vida, de cinema, de vida, uma parceria de tudo. Foi um processo muito forte de se encontrar e dizer “isso é a gente e nós vamos botar a coisa pra frente!” Perguntávamos “bora botar a coisa pra frente? Bora botar a coisa pra frente!”. E viver junto ajudou muito nisso, compartilhar uma casa ajudava muito nisso, quando você estava falando da rotina, isso era importante, pois minha rotina com o Ary era muito compartilhada: a mesa que a gente comia, era a mesa que a gente se reunia, a mesa que a gente bebia, enfim, sabe a mesma mesa que era tudo. Isso foi fundamental, porque pensar cinema era o tempo todo. De acordar e tomar café juntos e ter uma ideia, e já estávamos ali trabalhando. Então assim encontrávamos formas de trabalhar e pensar só cinema, falando cinema e pensando cinema a maior parte do dia e o legal é que conseguimos sistematizar tudo isso: sistematizar essas conversas em trabalho e produção, e pragmatizar, pois o Ary é muito pragmático, mais do que eu inclusive.

L — Caminhando mais pra frente, pro presente. Peço que você fale como vocês chegaram nestes dois filmes, Café com Canela e depois Ilha.

G — O Café com Canela era um roteiro de um curta-metragem feito pelo Ary para uma disciplina, ele escreveu e depois continuou escrevendo e de repente o curta virou um longa, mas sem essa pretensão de “escrever para virar longa”, foi um processo. Ele escreveu em 2010 o roteiro do Café, mas a gente só inscreveu o roteiro em um edital em 2014, já havíamos inscrito em outros editais antes, mas que foi realizado, somente em 2014. Então foram anos de muita maturação do roteiro, pois como a gente morava junto, nós tínhamos lugares de muito acesso e troca. E eu amo muito os personagens do Ary, desde o começo, fico apaixonada e defendo os personagens dele melhor que ele. Amor de verdade, pois gosto muito dos lugares que ele cria, a forma com que ele se conecta. Deste modo, eu acho que o Café teve esse período de maturação que foi muito importante, foram uns três anos: de 2010 à 2014, houve várias intervenções, até mesmo quando estávamos gravando. Por ser nossa primeira experiência de longa-metragem e de não termos uma forma, era muito de lermos, creio que o roteiro teve uns trinta tratamentos. Aí passamos por todo esse processo de maturação e começamos a fazer inscrição nos editais até que conseguimos em 2014 no edital de Arranjos Regionais (edital da Agência Nacional de Cinema) em parceria com o IRDEBE (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia), que era um edital que fazia licenciamento também, assim a produção depois era transmitida na TV estatal e pública. Foi o momento de arriscar tudo e de falar “se não for dessa vez, não sabemos quando será de novo”, o mesmo sentimento do início quando eu vim para a universidade, “se eu não entrar agora, não sei se entro depois”, acho que o Café também foi isso. E nós sempre tivemos isso de uma forma de estar preparado para esses momentos, essa necessidade de termos que estar pensando a frente, para conseguir viabilizar a possibilidade da produção. Esse momento foi muito importante, pois todas as vezes que nós fazíamos a inscrição, havia alteração no projeto em comparação ao original, e o último projeto que a gente fechou, logo quando acabou, a gente falou: “Isso não é um filme, eles vão ter que aprovar, porque isso não é um filme, é uma revolução”. Porque era um projeto muito audacioso o que a gente propunha, eram coisas propostas não por discursos, mas sim por necessidade de existir, o único jeito de dar certo era isso aqui: assumindo e aceitando as precariedades do lugar que estávamos vivendo e também do que a gente era. Assumir todas essas precariedades e falar “tem isso, mas o que podemos fazer com isso?”.

Eu gosto de dar um exemplo: no Café fizemos um processo de era o casting de atores porque acreditávamos que íamos achar a protagonista na comunidade — no caso a Violeta, porque a Margarida já tínhamos certeza que seria uma atriz, já havíamos pensado na Valdinéia Soriano e ela já tinha aceitado — já a Violeta, vieram um tanto de atrizes e dizíamos que nenhuma se encaixava para ser a Violeta. Por isso fizemos um casting em cinco cidades do Recôncavo e também em Salvador procurando a protagonista, acabou que veio a Aline Brunne que inclusive é do curso de artes visuais da UFBR de 2010, ela entrou junto com a gente, tivemos muita proximidade nesse processo de estarmos na universidade juntas, de sairmos juntas, e ela foi fazer o casting porque andava muito de bicicleta pela cidade. Todo mundo da produção dizia que só via a Aline na personagem quando lia o roteiro, lembro-me que no dia que estávamos saindo pra conversar sobre o casting com a parte da produção que o Ary havia feito nas outras cidades, e nesse momento a Aline passou na nossa frente, aí nos olhamos e pensamos “será isso um sinal?” (risos…)

Nós fizemos o casting, encontramos a personagem e depois fizemos uma oficina de cenografia que foi a coisa mais maluca do processo, depois até nos perguntamos por que havíamos feito isso? Pois não tínhamos em Cachoeira um centro, um grupo de cenografia, e ao mesmo tempo não tínhamos habilidade, porque eu estava assumindo a direção de arte, tinha feito cursos e tal, mas não tinha habilidade de trabalhar pro nível que precisávamos, que era de construir uma casa, pois a casa da personagem Margarida foi toda construída, toda de estúdio. Porque acreditávamos nisso também, que a locação era importante pra personagem da Violeta, porque era um dos bairros mais populares que era no Caquende, toda uma muvuca e tal, e a casa da Violeta era ali, a casa de uma pessoa de verdade, a pessoa saiu da casa pra gente gravar. Já a Margarida não, foi em um estúdio, num galpão na zona rural, e tudo foi construído, tudo fake, né…

L – Faz bastante sentido, porque tem aquela coisa das paredes que reduzem, aquelas coisas escorrem, é muito um universo onírico. Então o estúdio realmente possibilita isso.

G – E pensar nela (Valdinéia Soriano) enquanto atriz e estar nesse lugar, né? Porque é diferente, ela já tinha gravado no Caquende, e outra coisa é que gravamos, ao longo de todo filme, tudo com todo mundo. E de repente, todos foram embora e ficou só a Valdinéia pra gente finalizar essas cenas que eram só com ela, então foram períodos só com ela. Pois uma coisa é ter equipe e elenco, mas não, estávamos em um lugar isolado e só tinha ela em uma casa totalmente construída, e eu não consigo pensar que isso não afete a forma da relação e da construção, que são fatores externos que, de certa forma, colaboram e atravessam.

Voltando à oficina de cenografia, era pra umas trinta pessoas, e o que a gente não queria era contratar uma equipe de Salvador. Nossa equipe era muito grande e toda composta por estudantes e/ou recém-formados pela galera da universidade e/ou da cidade. Pra cenografia a gente chamou três pessoas: duas de Cachoeira e uma de Salvador, mas que tinha proximidade; com o intuito de eles fazerem uma oficina, eles eram cenotécnicos do filme e ao mesmo tempo eles eram professores, que organizaram essa oficina de cenografia com trinta pessoas: 10 pessoas da equipe de arte, 10 pessoas da comunidade em geral — dentre universitários e moradores — e 10 pessoas que eram alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio.

L — Você falando sobre esse processo, isso denota duas coisas: primeiro, da falta de recursos, pois acho que fazer um longa-metragem, embora eu não saiba o orçamento de vocês…

G — Era quase 800.0000 (oitocentos mil).

L — O que não é muito dinheiro.

G — Não, principalmente pro Café, por exemplo, o orçamento do Café é o mesmo do Ilha, mas o Ilha tem um processo mais mínimo, reduzido, em comparação ao Café que tinha muito mais gente.

L — E isso me lembra, por exemplo, quando a Adélia Sampaio fez o Amor Maldito. Foi um processo bem parecido com o de vocês com o Café: fazer um longa-metragem sem dinheiro. Muito nesse lugar das pessoas “comprarem” e “abraçarem” o processo, porque pra participar disso você precisa minimamente acreditar no que está fazendo, haja vista que não se está recebendo uma grana volumosa pra isso. Neste contexto, eu fico pensando nessa “coletividade”, nesse processo de se fazer cinema de um jeito mais coletivo mesmo. Não sei se vocês se entendem assim, mas a Edileuza (Edileuza Penha, cineasta negra), quando ela vai definir um cinema negro feito por mulheres negras, ela fala muito desse lugar da coletividade: de algo que é coletivo, mas que passa pela cultura negra da coletividade, temos isso muito em nossas famílias e acho que isso também é levado por nós para o cinema.

G — Sim, totalmente. Por exemplo, quando eu morei sete anos com o Ary, antes morei em outras duas casas. O Ary morava com o Thacle (Thacle de Souza, câmera de Café com Canela), eu morava com a Poli (Poliana Costa, assistente de fotografia de Café com Canela), aí depois o Ary foi morar comigo e o Thacle foi morar com a Poli, e eles são os fotógrafos do filme. Nós criamos essa relação de família, que se expandiu pra vários campos, inclusive pro cinema e é muito pelo cinema que essa sensação acontece. Nós trabalhamos tão juntos, que temos uma certa dificuldade de desapegar das pessoas da equipe. Hoje nós temos um grupo/equipe que são as pessoas que desde o princípio estão com a gente. Porque a gente sempre teve essa coisa de fazer curta-metragem de graça, na “brodagem”. Aí quando nós tivemos dinheiro não pensamos em chamar o melhor fotógrafo do país, mas sim, trabalhar com as pessoas que sempre trabalharam com a gente, principalmente as pessoas que estavam lá, uma coisa que falávamos “imagina, chegar uma pessoa de fora e filmar”. Pois o tipo de estética que nós propomos, enquanto linguagem e tal, é um tipo de estética que dialoga muito com o cotidiano da cidade, de observação da cidade, sabe aquela coisa de estar na fila do pão e pensar “putz, é isso, sabe, entendi”, sempre observando a cidade.

L — Logo no começo, tem uma montagem bem rápida de várias coisas do dia a dia.

G — Algo que é muito Cachoeira, que tem carro de som, tem pessoas passando, mesmo que interiorana, mas muito fragmentada. Esses dias a gente colocou o making of no YouTube, tanto do Ilha quanto do Café. E nós estávamos passando um trecho que falava sobre as costureiras, ou melhor, uma associação de costureiras de Cachoeira que fizeram o figurino do Café. E em certo momento do making of aparecia a Tina Melo, uma super artista visual que foi essencial no processo do filme e especificamente pra direção de arte, pois ela fez cenografia e a assistência de arte. A mãe da Tina é costureira e foi a pessoa que ficou com a comunicação geral com toda a galera da costura. Nós estávamos passando o making of e conversando com o pessoal da extensão e eu falei “gente, essa é a mãe da Tina”, e isso me deu uma sensação de família, de “estarmos todos em casa”, isso me deu muita alegria, de olhar e perceber como o processo do filme foi algo muito “de casa” e pensar isso como uma coisa potente, como algo que pode explodir no sentido positivo e jogar pra frente. Porque essa coisa meio caseira às vezes é um local que buscamos muitas vezes nos afastar, pois parece que pra ser profissional você não pode ter essas rubricas: de caseiro, de artesanal. Mas pra mim fazendo o Café essas palavras chegaram muito pra mim, eu faço um cinema artesanal e isso não tem a ver com a qualidade do produto ou do processo que proponho, eu faço cinema artesanal pois é assim que acredito e porque nós somos “tupi” mesmo, um outro jeito de olhar esse cinema, de ver as coisas, pois a nossa referência de produção vem do dia a dia, e não de um caderno ou livro. Eu gosto de pensar que está tudo em casa, e por isso que gostamos de trabalhar sempre com a mesma equipe, o que é muito gostoso: se é pra contratar pessoas, vamos contratar as que já estavam com a gente, e passar pelos mesmos processos. Pensar que eu nunca havia sido diretora nessa escala grande, de fato assumir uma direção, me vendo como uma diretora, assumindo a direção, e olhar em volta e perceber que eu e outras pessoas da equipe estamos juntas: aprendemos e crescemos juntas, seja a pessoa que fazia a câmera ou o som, nós não tínhamos passado por um outro processo, toda nossa bagagem foi tomada de um mesmo lugar.

L — Como você imprime dentro da direção quem você é? E também a sua subjetividade? E dentro disso, como você se vê enquanto pessoa e subjetividade que produz arte?

G — Nossa, complexo! (risos…). Esses dias me perguntaram “o que eu busco quando faço cinema?”. Eu pensei, meu deus, como saber? Talvez eu não tenha chegado em uma resposta objetiva, mas cheguei a conclusão de que eu busco vida. Porque eu fiquei pensando nisso no contexto em que eu não estou produzindo no cinema, quando a produção de um filme acaba e tal. Pois nós, eu e o Ary ficamos anos trabalhando em uma produção, e tudo é muito desgastante, porque ter que manter a paixão durante cinco anos, em que alguém sempre vai perguntar sobre o tal roteiro, e nós temos que falar sobre. Aí chega o momento de gravar, que é o momento mais delicioso, em que eu falo “gente, façam o que quiser comigo, mas no set de filmagem, não mexa comigo!”. Embora eu seja uma pessoa que não tem características de ser brava, no set eu fico muito “sangue no olho”, brava. Pois o set é um lugar em que há muita gente, por isso necessita de muita disciplina e respeito com o trabalho do outro. Eu tenho uma relação de magia com o set, gosto muito daquele momento do set, sinto-o como poesia, e gosto muito de poesia, e talvez eu faça cinema porque gosto de poesia. E creio que a direção de arte, que é a área que assumo normalmente, é um processo que me ajuda muito a entender a “alma” do filme. Porque pra mim direção de arte não é figurino ou maquiagem, pra mim a direção de arte me permite trabalhar com signo, me permite criar isso e trabalhar com construção de significado e poesia, e tudo isso me ajuda muito no processo de direção. Talvez seja isso, junto a essa coisa do silêncio do set, quando se fala “gravando!”: lembro-me da primeira vez que eu ouvi o silêncio do set e lembrei da frase de uma amiga que o único lugar que talvez tenhamos silêncio no mundo seja no set. Um lugar de paz e silêncio, em que as coisas e o mundo param um pouquinho pra você ver, prestar atenção e ficar o tempo que for. Acho que é um lugar de sagrado, o set pra mim é muito sagrado, e ao mesmo tempo, é um lugar muito pragmático, porque na verdade não tem muita poesia no set. As pessoas quando vão ao set ficam extremamente decepcionadas porque é tudo muito rápido e tal. E nosso set é isso, bem agilizado e tal, mas quando começa a gravar, entra-se em um outro cosmos, em que nos comunicamos com outras ordens, outras energias que eu nem sei de onde vêm. E aí tem o vazio que dá quando você sai, quando tudo aquilo acaba. Primeira vez que eu sinto isso, eu achei que ia enlouquecer. Um vazio muito grande, aí nesse contexto tem que desapegar, porque fazer cinema é você ter que aprender a desapegar.

L — Você falou de signos e símbolos. Dentro disso, eu fico pensando um pouco, uma leitura minha, na personagem da Violeta como a representação de Oxum (orixá das águas doces, das cachoeiras e da fertilidade). Ela até mesmo tem um espelhinho que ela carrega. Eu não sou feita no santo, nem nada disso, embora já tenha ido em algumas festas de candomblé e tudo mais. Mas eu senti em Cachoeira uma coisa muito forte neste contexto, principalmente de Oxum, primeiro que a cidade se chama Cachoeira, um nome possivelmente não dado à toa. Aí sobre isso a relação do filme com a cidade, com o candomblé, com a cultura negra que é muito forte em Cachoeira. Eu fiquei impressionada de ver que na UFBR de Cachoeira 80% dos alunos são negros, isso é muita coisa, e acho que isso no cinema tem muita potência, muito incrível.

G — Em Cachoeira na UFRB, no curso de cinema, eu ainda acho que é um curso com menos negros, não chegando nos 80%, pelo menos em algumas turmas atrás, porque essas últimas estão voltando a se aproximar deste patamar. Agora sobre a Violeta e Oxum, é isso, total. O roteiro já trazia essa aproximação com Oxum, já trazia a informação de que a personagem era filha de Oxum, e isso tem a ver com essa coisa do signo que você estava falando, e isso era essencial. Por exemplo, continuando a falar de Oxum: então há Oxum, e vamos nos aproximar dela, porém, enquanto filme, nós nos aproximamos dela não para extrair, mas sim, para criar a partir dela. Isso é algo que agrada muito em nossos trabalhos: toda a aproximação que fazemos não é para registrar, para transpor ou representar. Eu não acredito nisso e ainda considero muito limitado representar. Por outro lado, eu acredito muito mais em entender como energia que impulsiona, que joga pra fora. Então é o início, é pensar que o movimento de câmera está em sintonia com isso, executando um movimento de câmera que é feito pensando em Oxum. O que ocorre no Ilha, por exemplo, em que temos uma relação com Oxóssi (orixá da caça e protetor das florestas), aí temos um movimento de câmera que se aproxima da dança de Oxóssi. A galera que estava na coreografia tinha toda essa preocupação, havia uma galera de santo também que sabia e podia lidar com isso da melhor maneira, da forma mais leal e justa. Então pra mim é isso, o movimento de câmera é feito a partir de Oxóssi, a atuação é feita a partir disso, o projeto de arte também é pensado a partir disso, o som, etc.

L — Você é feita no santo? Alguém da equipe?

G — Não sou, mas várias pessoas da equipe são. Inclusive isso é muito bom, porque são várias pessoas que vão conduzindo e ajudando ao longo das filmagens, pessoas que falam “olha, vocês estão sentindo tal coisa? Estão percebendo?”. Sempre aparecem pessoas que vem para cuidar…

L — Você falou da câmera, algo que eu não tinha reparado. Mas aí penso também na própria relação da Violeta com as personagens, ela levanta e cuida de todo mundo…

G — Eu acho muito legal pensar que há pessoas que assistem e não entendem ou sabem. Pois o filme se realiza enquanto narrativa, que implica em perda, ou melhor, não há perda, é importante nesse sentido, não há perda, mas quem conhece entende um pouco mais. Pois pra mim é importante conversar com todo mundo, mas quem já sabe da história, vai entender um pouco mais.

L — Foi o que eu percebi na segunda vez que eu vi. A primeira vez, outras coisas me chamaram a atenção. E na segunda vez percebi que era um filme sobre Oxum, um filme regido por Oxum, algo muito bonito. E isso me faz pensar também na estrutura narrativa do filme, na própria linguagem usada. Quando você fala isso da câmera, acho muito importante frisar, mas também penso na estrutura do filme, haja vista que não é um filme linear: que tem começo, meio e fim. Ele é um filme que começa no final, com momentos do passado muito antigo, aí ele volta. Não sei se você já viu, mas ele me lembra muito o Filhas do Pó, da Julie Dash (cineasta negra estadunidense), devido a esta costura, esse modo de entender a narrativa e a história que não segue uma lógica linear, que é diferente de um cinema mais “clássico”, entre muitas aspas, em que você tem “começo, meio e fim”. Acho que quando ouvimos falar sobre a história negra brasileira e da diáspora é sempre algo que está presente, que nunca acaba, que sempre há desdobramentos, em que para se entender o presente, temos que voltar ao passado, então vejo muito a linguagem nesse sentido.

G — Acho que é isso que você coloca, essa coisa da memória, dos sons que ficam ecoando, sons do passado que ficam atravessando. Essa busca, pois o Café também é um filme de busca, em que cada um está buscando uma coisa: a Margarida está buscando a vida, a Violeta está buscando superar cada dia, cada um está buscando uma coisa diferente, mas há um lugar de comunhão e de partilha, que só acontece pelo encontro, pois existe a necessidade do encontro. Acho muito legal tudo isso, e tem algumas camadas que a gente não apreende, você faz e depois vê, e fica meses pensando sobre aquilo, mas quando você joga pro público, é diferente. Relatos de muita gente com histórias de depressão nos debates sobre o filme, e gente que estava em depressão, e após assistir o filme, se salvou naquele momento. Várias pessoas que participaram do filme, por exemplo, a Aline (atriz Aline Brunne), porque ela é a cara do filme né, as pessoas abraçavam ela, mandavam mensagens muito íntimas, de falar “olha, aconteceu tal coisa comigo essa semana, o que me fez pensar em suicídio, mas no domingo eu assisti o Café e o filme foi minha Violeta, obrigado por ter interpretado a Violeta”. Uma vez eu recebi uma mensagem, que era de uma pessoa, que não era amiga, mas era uma colega próxima. Ela tinha perdido um filho, então essa pessoa me mandou uma mensagem que dizia assim: “Eu perdi meu filho num dia de Natal, e no final do mês eu fui assisti ao Café e percebi que eu era a Margarida”. Eu fiquei muito impactada.

O que fazer com o mundo? E creio que eu achei esse lugar no cinema, embora o cinema seja muito pequeno, por isso acho que nossos filmes têm essa vontade de “correr atrás da vida”, por isso que talvez, pra mim, fazer cinema seja fazer vida. Nós sempre tivemos a noção de que a Violeta estava vivendo, de modo que a atriz não precisava parar e ficar performando para a câmera, no sentido de ter que esperar o tempo, isso não, a câmera que vai atrás da Violeta. Ela que impulsiona o movimento da câmera, ela que leva a gente, a câmera vai atrás dela, a gente trabalha muito a câmera no sentido de cumplicidade com corpo. O que é gratificante pois assim nós vamos criando nomes/conceitos, se você pegar nossos projetos, sempre há muito conceito: “A câmera que respira”, era uma câmera que ia parar, mas ao mesmo tempo, não era uma câmera parada, porque ela está na mão e ela recebe a respiração do câmera. Tem muita gente que não gosta disso, já eu adoro isso, que é você pensar na poesia, e trazer essa poesia pra falar que isso aqui é feito por gente, porque tem gente que está operando essas câmeras, que está produzindo tudo isso.

L – Eu acho que isso traz muita honestidade para o processo, porque o cinema tem essa tradição de ser aquela coisa, de tudo dar a impressão de realidade, de perfeição. Aí eu gosto destes elementos que nos fazem lembrar “gente, na verdade isso é só um filme”. Há pessoas por detrás disso, gente segurando a câmera, o microfone, tem muita gente fazendo as coisas.

G — Eu acho que isso é uma forma de pensar a linguagem, de jogar o espectador nesse lugar, trazer muito essa vontade de não mentir. O Ilha vem muito nessa vontade de não mentir, isso de falar o tempo todo “olha só, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo, mentindo pra caralho” (risos…)

L — Você falando sobre a Margarida, quando o filme foi lançado, eu fui assistir e me emocionei muito. Eu lembrei da avó de um amigo meu que havia perdido um filho há muitos anos, eu indiquei pra eles assistirem, e depois a mãe do meu amigo me escreveu, falou que havia gostado muito. E dentro dessa concepção de que tenho do cinema enquanto um trabalho também político, eu fico pensando na importância de se conversar com mães que perderam filhos em situações de violência. E o que é diferente no Café é que você não sabe o porquê da morte do menino filho da Margarida, pois a questão não é trazer a discussão, mas sim, olhar pra essa mãe, a pessoa que fica. E pensando na realidade brasileira, é muito importante que exista esse tipo de filme, pois é um assunto que não há muita produção nesse viés poético, que dá aquele abraço e aquele conforto. E eu vejo o Café com Canela fazendo isso.

G — Muita gente sempre pergunta: “ah, mas vai ser um filme político?”. Claro né, todo filme é político, não é pra isso que a gente faz cinema? Essa esfera está dada, não tem como suprimir: olhe onde está sendo feito, quem estava fazendo, a forma como está fazendo, quem está sendo filmado…

L — Não é à toa que por si só o filme já é um marco: segundo filme dirigido por uma mulher negra a estar nas salas do cinema comercial. Isso é muito, mas ao mesmo tempo é importante dizer “gente, pera lá, não vamos também confirmar a regra”, é uma pessoa fazendo filmes…

G — Mas é muito bom pensar que é importante também poder ser uma história universal. É muito universal, mas voltamos também para nosso assunto sobre os signos: a pessoa pode até se tocar, mas se for você, você terá uma experiência que é de outro. Eu li o texto do O olhar opositivo (texto da escritora e intelectual negra estadunidense bell hooks) depois que já tínhamos cortes do filme e tal, mas na hora me caiu uma ficha muito grande quando li o texto e pensei na Margarida.

L — Uma coisa que a Rosane Borges no meu exame de qualificação chamou-me à atenção acerca da importância de mulheres negras fazerem filmes: “O porquê disso ser um marco? Por que isso é importante?”. E ela falou algo muito importante, que é você pensar o universal a partir de uma realidade à margem, digamos, de uma realidade específica, que não é hegemônica, nem tida como universal, que foi construída para não ser universal. Aí vejo como muito importante quando você fala de seu interesse em poder fazer uma história que alcance as pessoas, pois é isso, se colocar no mundo como um ser completo e inteiro, como uma pessoa.

G – É exatamente isso. Veja como é muito doido: os dilemas de uma mãe, as dores de uma mãe, são dores de uma mãe, agora o fato de ser uma mulher negra faz com que o filme tenha um “boom”, do tipo “caramba, talvez eu nunca tenha parado pra pensar na dor de uma mãe, nunca tenha visto a dor”, e visto como poesia, visto para além de chacina, para além de notícias, visto como poder olhar. E aqui estou falando da visão de uma classe que não tem acesso e tampouco hábito de ir ao cinema e que consome muita televisão. Por exemplo, meus pais são esse público. Ver o filme e se enxergar enquanto negritude, poder se ver na tela é algo muito importante. Uma coisa muito bonita é o começo do filme em que aparece o vídeo do personagem Paulinho na festa, muitas pessoas que viram o filme vieram nos falar “nossa, eu nunca tinha visto imagens em videocassetes de festas: aniversários, aniversários de crianças negras, e recordar que eles próprios não tinham esses registros em suas famílias”. Eu acho que isso é um processo de perceber o que você não tem, e o filme deixa isso muito explícito, de você poder olhar isso, esses aspectos relacionados à memória, à história, ao afeto, da possibilidade de existir. O filme revela muito isso, não somente enquanto cinema, mas enquanto vida: de se projetar e poder contar histórias. No Café era muito importante que tocasse nas pessoas, que o público saísse abraçado, acho que o Café é isso: um abraço. E o mundo foi tão generoso no tocante à produção do Café que todo mundo que vê o filme gosta. Por exemplo, dona Dalva, que faz a avó, é sambadeira lá de Cachoeira, é doutora do samba em Cachoeira, e participou com a gente do filme. E é isso, a cidade de Cachoeira está toda na tela, aí as pessoas veem e ficam assim “olha só dona Dalva na tela, olha fulano, olha ciclano…”. É um filme que traz a memória, seja em seu sentido de negrura, como também memória como microcosmo. Que é negrura também e só existe por isso. Isso é muito gratificante.

L — Acho que há muito mais coisa pra gente discutir sobre o filme, mas muitas coisas foram ditas. Tem mais alguma coisa que você queira falar?

G — Eu quero também parabenizar você, Lygia, pois esse trabalho que você está fazendo é muito importante, eu fico muito feliz. Pois a história é toda assim, é muito doido esse lugar de “primeiro”, de “segundo” (isto é, por ser a primeira ou segunda cineasta negra a produzir um filme para os cinemas comerciais no Brasil), me incomoda muito. Em algum momento as pessoas falavam muito isso pra mim como se fosse uma coisa boa, e eu sempre fiquei muito constrangida, e também constrangida por estar constrangida, sabe aquele sentimento de “constrangida pelas coisas terem dado certo”? E não era isso, pois acredito que as coisas estejam acontecendo há muito tempo.

L — Eu tenho pensado muito que a exceção confirma a regra, então não podemos pensar a partir dessa chave, pois é falar que a estrutura irá se manter igual, e isso é muito meritocrático. Ao mesmo tempo que é um fato, algo revolucionário, pois há dez anos atrás não tínhamos esse número tão grande de mulheres negras fazendo filmes, e isso diz muito dos deslocamentos e lugares sociais, de acesso, de novas trajetórias de mulheres negras. Reforçando sempre que nós nunca chegamos sozinhas a lugar nenhum, é todo um conjunto de pessoas que vem atrás da gente.

G — Nesse sentido é muito importante o trabalho que você está fazendo, pois é o trabalho que irá possibilitar o não apagamento por mais uma vez, por mais um milênio. E talvez no próximo milênio possamos ter uma história catalogada. Acho que isso é pensar que tudo que a gente faz é muito preciso, pois nós não temos essa coisa de gastar à toa, nós temos uma meta, e sempre tentamos cumprir a meta. Então sempre estamos pensando em desdobramentos: um exemplo, quando eu estava fazendo meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo tema foi a direção de arte do Café e o TCC do Ary foi a direção de som do Café, pois nós estávamos fazendo o filme, estávamos vivendo aquilo naquele momento e dali saíam muitas coisas. Por isso acredito que temos que pensar também no modo como podemos transformar nossas produções em produto e impulsionar.

L — Isso mesmo. E eu estou muito em um momento de muita energia, de fazer acontecer, quero fazer uma coisa, vou trabalhar nisso até ela ficar pronta. E é muito doido, mas você contando suas histórias, eu me identifico com muita coisa, pois várias coisas se repetem. Por exemplo, vou fazer faculdade, então só vai, caminhe em direção a isso.

G — É muito instintivo, porque esse ambiente de fazer universidade, fazer cinema, eu me encontrava muito sozinha nesse lugar, não tinha muitas referências, com quem falar…

L — Ainda fazendo cinema, quem faz cinema? Por exemplo, a minha avó, ela morreu esse ano, e antes de seu falecimento, na última vez que a vi, ela me perguntou se eu iria ser atriz quando terminasse o mestrado e eu respondi: “Não, vó, eu estou fazendo uma pesquisa”. Mas ela entendeu que eu iria ser uma grande atriz de televisão.

G — Comigo ocorrem perguntas assim: “Quando é que seus filmes passarão na Globo? Não vou te assistir em nenhuma novela?”. É esse lugar, um lugar muito complexo, muito novo pra gente também, enquanto que para outras pessoas parece ser um lugar natural…

L — Eu achei muito sintomático na entrevista que você participou na Mostra (Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul de 2019) ontem, quando você disse que não se considerava cineasta, e eu entendo a sua preocupação, porque é um termo que carrega um estrelismo desnecessário. Mas ao mesmo tempo, você é cineasta!

G — Eu sou do ofício, e pra mim a palavra “ofício” não combina com a palavra “cineasta”.

L — Mas é que quando você me fala desse cinema artesanal, isso até me emociona, pois pra mim é isso: um fazer muito pessoal, uma coisa muito poética, muito sua, individual. Mas a ideia relacionada ao termo “cineasta” se transformou numa coisa muito distante, chata, que te afasta das pessoas.

G — É isso. Pois pra mim quem é cineasta? É uma galera que faz cinema em um tempo que se podia usar o termo cineasta, pois ainda se vendia o termo. Pra mim, lembro que ontem quando eu falei, até algumas pessoas viram com maus olhos, acreditando ser baixa autoestima de minha parte, e não é por isso, é só porque eu acredito que a palavra seja feia. Eu prefiro o termo “realizadora”, pois eu realizo, eu acordo cedo, vou na xérox, coloco as coisas do filme no correio, preencho o formulário, peço a carta de anuência, e pra mim cineasta não traz essa esfera da realização. Já a palavra realizadora, sim: isto é, uma pessoa que realiza a pré-produção, a produção, o filme.

L — Entendi. Porque você traz uma reflexão sobre o termo e o exemplo destes diretores e artistas que têm uma dificuldade de entender a produção como algo material: por exemplo, alguém precisa beber água, então temos que providenciar água, mas quem vai comprar essa água? Uma coisa simples, mas às vezes a pessoa que está na direção, isto é, o cineasta, está nesse lugar de que não pode fazer isso, não pode recolher o lixo.