PENSAR OS FUNGOS: REFLEXÕES ATRAVÉS DE NAUSICAÄ DO VALE DO VENTO E OS COGUMELOS DE ANNA TSING

A divisão entre natureza e cultura é uma máxima existente no Ocidente Europeu-estadounidense. Essa separação coloca o ser humano, e sobretudo o homem branco, como modelo de superioridade no planeta, seja no que se chama de natureza seja no que se entende como cultura. Esse entendimento que visa monopolizar toda e qualquer natureza custa caro à nossa sobrevivência, e não é à toa que entre as separações existentes entre eras geológicas, a que estamos vivendo tem sido chamada pelos filósofos e antropólogos como Antropoceno, a Era dos Humanos, ou ainda, Capitoloceno, a era do Capitalismo e das catástrofes.

Pensar que fazemos parte de uma era nos remete ao fato de que ela pode acabar com a nossa própria extinção devido às ações de exploração natural exacerbada, uma das causas inclusive da grande quantidade de arboviroses e doenças outras presentes entre nós humanos. Donna Haraway elabora: “Trata-se de mais do que “mudanças climáticas”; trata-se também da enorme carga de produtos químicos tóxicos, de mineração, de esgotamento de lagos e rios, sob e acima do solo, de simplificação de ecossistemas, de grandes genocídios de pessoas e outros seres etc., em padrões sistemicamente ligados que podem gerar repetidos e devastadores colapsos do sistema. A recursividade pode ser terrível.” (HARAWAY, 2016)

Pensando nisso, proponho pensar além do nosso mundo, em um mundo inventado por Hayao Miyazaki que muito tem a acrescentar nessa reflexão. A animação Nausicaä do Vale do Vento, de 1984, foi dirigida por Hayao Miyazaki, sendo ele cofundador do famoso Studio Ghibli. A animação em questão, a primeira dirigida por Miyazaki, apresenta elementos que vemos em seus filmes posteriores: protagonismo de meninas como Chihiro em A Viagem de Chihiro, de 2001, amadurecimento e aprendizagem como em O serviço de entregas de Kiki, de 1989, convivência com outras espécies e embate entre culturas dominantes e tradicionais como em Princesa Mononoke, de 1997, entre outros exemplos.

Nausicaä é uma lição sobre a resiliência de um povo que tem sua pequena parcela de natureza intacta para sobreviver em meio ao caos. Esse pequeno reino sobrevivente me lembrou muito Ailton Krenak em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” não apenas quando ele nos apresenta as estratégias de povos indígenas brasileiros frente à colonialidade da sociedade abrangente, mas como estes grupos se relacionam com outros seres não-humanos. Isto é, na cosmologia Krenak, o rio Doce é um parente muito presente no cotidiano e que por essa razão não deveria ser explorado e devastado pela mineração. Krenak nos indaga sobre como explicar isto às grandes corporações humanistas, como a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo. Enquanto para os Krenak esses seres não-humanos são parentes concretos, tais organizações os veem como elementos em que se basta preservar pequenos espécimes ou pedaços de biomas com um fim quase museológico. A luta do povo da Vila do Vento, portanto, me lembra essa passagem, pois não estavam apenas salvando um tipo de ambiente e sim garantindo um meio e forma de viver milenar baseado no vento e nas histórias sobre o vento.

O que proponho aqui é uma reflexão sobre relações presentes na animação de Miyazaki que representam boas figuras para pensar a antinomia natureza versus cultura. Aqui, no entanto, sem querer utilizar dessa separação ou embate entre duas esferas, uso naturezasculturas para falar sobre a relação que personagens constroem com pessoas, insetos e outros animais e fungos a partir do texto “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”, da professora e antropóloga pesquisadora do antropoceno Anna Tsing.

Domesticação fúngica: aqui e no Vale do Vento

Em “Margens indomáveis”, Tsing apresenta uma visão sobre os cogumelos e nossa relação com eles, de primeira vista pela grande quantidade de espécies comestíveis e terapêuticas são considerados “fungos úteis” para os humanos. Os seres humanos percorreram milhares de anos e continuam a procurar pelas paisagens por esses seres não-humanos. Dito que os fungos são incríveis companheiros interespécies, Tsing apresenta como eles atuam em simbiose com outros seres, o que é demonstrado pela renovação de ecossistemas e nutrientes que a existência de fungos companheiros possibilita (TSING, 2015, p. 185). Eles protegem o solo, levam água às plantas e recebem tudo em troca. Algumas espécies são mais perigosas para nós, outras tomam gosto por alimentos estranhos – como os fungos que entopem os tanques de gasolina do avião – mas é certeza que é inevitável a presença de fungos perto de nós.

Como nos apresenta Tsing, é o excepcionalismo humano – a ideia de que somos os únicos seres do mundo que não se relacionam mutuamente com outras espécies – que não nos deixa enxergá-los por perto, entender nossas relações de interdependência e, ainda mais, não perceber a força de colonização dos fungos nas atividades humanas. Por conta de fungos, nos obrigamos a criar alternativas a eles, seja a troca de navios de madeira por navios encouraçados, seja a imigração para outro país pois fungos não permitiam o plantio, entre muitas outras ocorrências. Além do mais, sendo os fungos renovadores do ecossistema, eles são os principais inimigos da monocultura, eles querem uma paisagem multiespécies para continuar colaborando com todos os seres do mundo. Dado todo esse poder de nos colonizar, os fungos são uma ameaça para a ideia de domesticação do natural, é impossível domesticar o indomável.

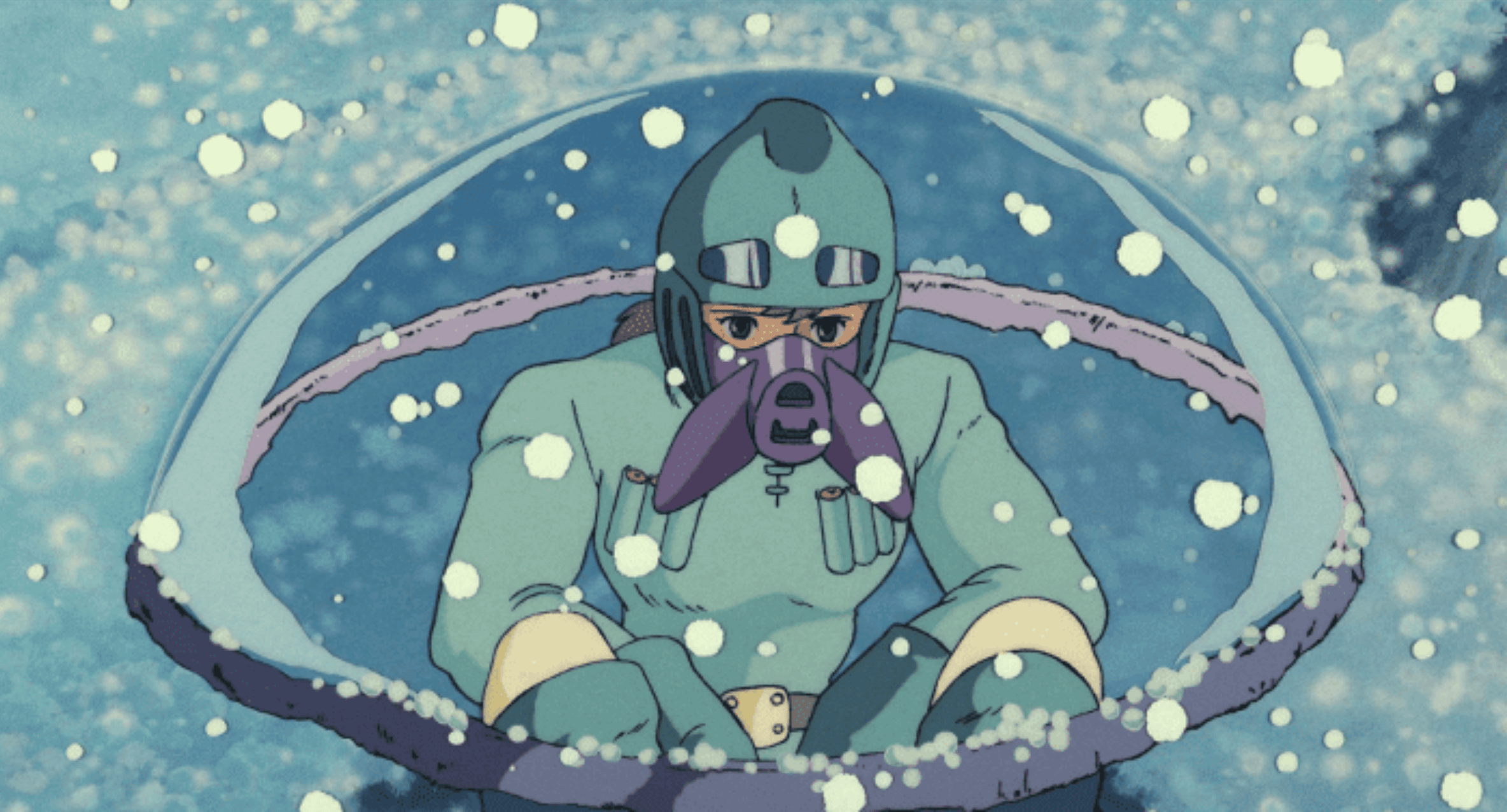

A partir disso, penso nas relações entre humanos e fungos no mundo de Nausicaä. Como já dito, o Vale do Vento trata-se de uma comunidade beneficiada pelas ações do vento e por seu cuidado ao pouco de território e natureza que existe em um ambiente pós-apocalíptico. O apocalipse em Nausicaä, decorrente de grandes guerras e armas potentes bem como pela devastação de recursos do planeta em um colapso industrial, ocorreu há mil anos de distância do período em que se passa a história.

Nesses mil anos, vestígios dessas guerras e devastações ainda são aparentes. O maior fragmento aparente é o “Mar da corrupção”, uma floresta infestada de insetos gigantes e fungos com esporos mortíferos aos humanos. Esse mar cresce à medida que infesta outros reinos e vilarejos e por isso, o vento do reino de Nausicaä exerce um papel de proteção que se torna objeto de interesse e disputa. Nessa floresta existem também insetos muito temidos chamados de Ohmu, animais gigantes que, quando enfurecidos, em bando possuem grande poder de destruição de comunidades humanas.

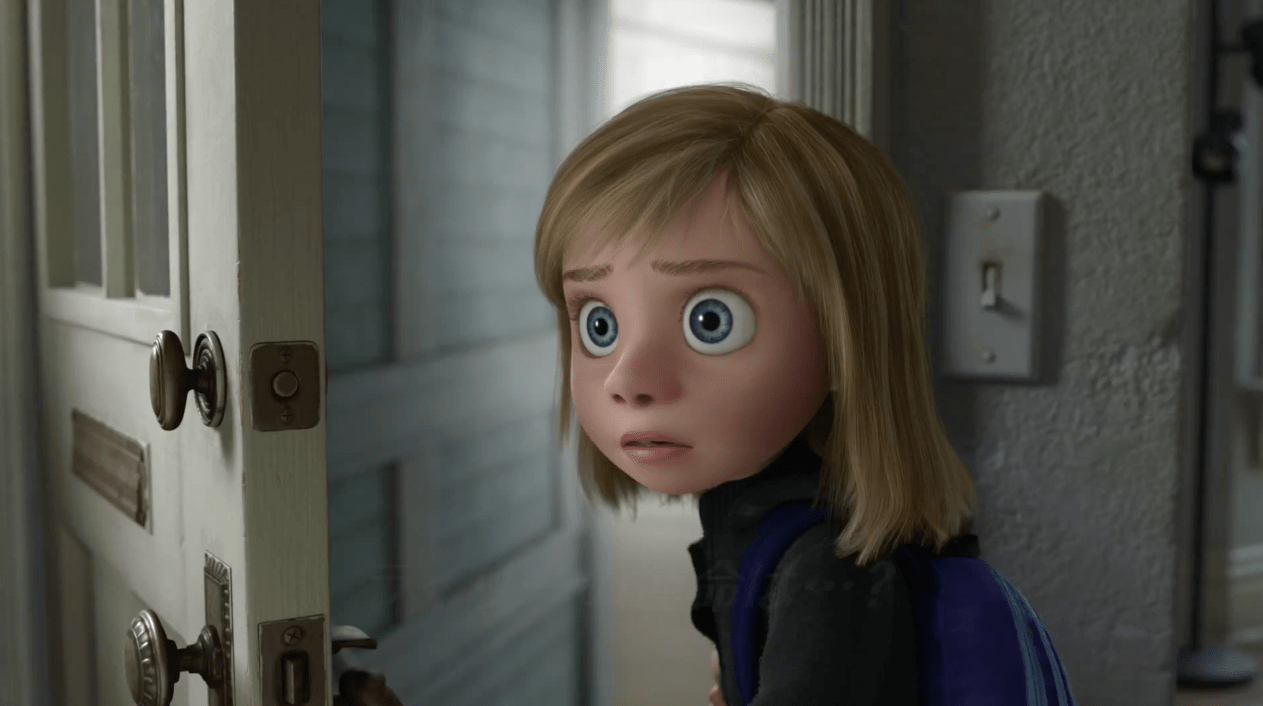

Dessa forma, o que no nosso mundo parece pequeno, como os insetos e os fungos, no mundo de Nausicaä esses seres se mostram como predadores e colonizadores da humanidade. Levando em conta o que Tsing salienta sobre a condição humana ser uma relação entre espécies das mais variadas, na animação a importância atribuída aos fungos evidencia duas possibilidades de vínculo com esses seres: de um lado se procura entender a floresta fúngica e seus perigos, de outro se pretende destruí-la. A primeira forma representada por Nausicaä e sua curiosidade e respeito pela floresta tóxica, e a segunda forma representada por outro personagem, a princesa Kushana, do reino de Turumekia. Reino que, por sua vez, é reconhecido pela truculência contra seres humanos e não-humanos.

A ideia de dominação naturalcultural presente em animais humanos, e que segue o filme todo com a violência da princesa Kushana, é própria de humanos que vivem em sociedade ocidental, muitas vezes caracterizada como sociedade viral, isto é, que querem e pensam que podem transformar, domesticar e replicar seus sentidos e costumes para quaisquer naturezasculturas deste mundo. Como destaca Anna Tsing, mal sabem que são eles mesmos colonizados por micorrizas que crescem em um mundo invertido como árvores no solo.

Nausicaä: a heroína de trajes azuis e os fungos

A partir dessa vontade de dominação de algo indominável pelo reino Turumekia, a animação nos orienta por um embate entre dois tipos de sociedade. O reino do Vale, comandado pela princesa Nausicaä, trata-se do que se chamaria de uma sociedade fria, em que o povo e o modo de vida estão baseados em uma historicidade cíclica, em que se preza a continuidade, parecida com um relógio com ponteiros. Já o reino de Turumekia é uma sociedade quente, baseada na entropia, na geração de mais desigualdades e nas grandes transformações, que mais se parece com uma máquina a vapor.

Essa ideia é interessante para pensar como as duas princesas comandam as humanidades em questão em relação ao Mar da Morte. Kushana gostaria de subjugá-lo, por mais que Anna Tsing nos diga que são mesmo os fungos que nos colonizam, afinal, enquanto estamos em casa, eles nos visitam mas também estão livres na imensidão da Terra. Nausicaä, por sua vez, gostaria de entendê-los para garantir um bom convívio, para entender como causam doenças e desvendar os mistérios daquela floresta.

Mesmo a fúria dos Ohmu só é contida quando alguém os compreende, Nausicaä é a única que consegue mandar os insetos ferozes de volta para a floresta porque entende o que é se sentir ameaçada. Os Ohmu sentem a ameaça humana quando chegam perto de suas florestas, Nausicaä sente medo do poder destruidor dos Ohmu em seu vilarejo e sente o adoecimento de seu pai por causa dos esporos venenosos da floresta. Não digo que o que houve entre Nausicaä e os não-humanos foi uma pedagogia baseada no medo ou na fúria, mas sim, uma compreensão de que as interações precisavam ser interpretadas de outra forma para que o relógio de ponteiros da sociedade de Nausicaä, dos insetos e dos fungos pudesse continuar a adiar o fim do mundo.

Os fungos colonizaram a vila do Vento a tal ponto que Nausicaä procurou compreendê-los. Sobre essa mudança por meio das interações com não humanos Anna Tsing nos lembra “que tais relações podem também transformar os humanos é algo frequentemente ignorado.” (p. 184). Os que são próximos de Nausicaä não entendem como ela pode ter compaixão por aqueles que causam tanta destruição, pois em uma lógica de colonização da natureza pelos humanos “tende-se a imaginar a domesticação como uma linha divisória: ou você está do lado humano, ou do lado selvagem”. (TSING, 2015, p. 184)

Encaminhando-se para o fim da animação, essa curiosidade destemida de Nausicaä para aprender a conviver com os fungos mortíferos é a salvação. Os fungos em Nausicaä são até então mortíferos para os humanos, pois precisavam de tempo para restaurar um ambiente devastado pelas guerras e impactos humanos. Sobre essa proteção, Tsing exemplifica em seu texto com a apresentação de uma série de micorrizas que acumulam metais pesados para proteger plantas, ou ainda fungos que captam radioatividade de acidentes nucleares e servem de alimento para animais que moram nesses ambientes. O que teria acontecido então caso os planos de devastação do reino Turumekia tivessem sido colocados em prática?

Em nosso planeta, a nossa falta de identificação com os fungos nos custa caro. Sobre isso, Anna Tsing nos diz que está difícil a sobrevivência para o reino fungi que habita as margens de nossas casas e cidades, que tem sido difícil para se posicionarem, tomarem partido junto de nós. Em Nausicaä, Miyazaki apresenta um mundo onde os fungos se posicionam junto de humanos e preparam humildemente uma floresta livre de venenos, um lugar onde se é possível respirar depois de tanto tempo. Mas só há posicionamento desses companheiros quando uma humana consegue desvendar os mistérios desse companheirismo, que vai além dos ambientes domésticos e que mostra a vastidão do mundo.

Por isso, pensemos sobre os cogumelos, sobre os fungos, caminhemos para encontrá-los às nossas margens, o que será que nos dirão?

Referências

“Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras” de Anna Tsing

“Ideias para adiar o fim do mundo” de Aílton Krenak

“Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes” de Donna Haraway

Entrevista com Claude Lévi-Strauss presente no livro “Arte, linguagem e etnologia”

ME QUERO INTEIRA E INCONDICIONAL

“Sita Sings The Blues” (2008) é um longa de animação da auto-intitulada “a mais amada cartunista desconhecida da América”. Nina Paley, a cartunista, animadora e diretora deste trabalho, se apropria e remixa criativamente diversas referências que vão desde fragmentos auto-biográficos, até o livro sagrado hindu “Ramayana”, épico sânscrito de 500 A.C. Tudo isso temperado com o charme das canções de Annette Hanshaw, uma das primeiras cantoras de jazz nos anos 20.

Despedi-me de minha amiga Mari, depois dessas conversas longas no horário de almoço que parecem uma terapia no meio do dia. Lembro-me de ela dizer: “de alguma forma, ele fala de amor incondicional”. O filme em questão era Sita Sings the Blues (2008), da animadora e cartunista Nina Paley.

Existe um elo comum entre o ato de conversar comendo uma sopa tailandesa e de ouvir um mito antigo: o conforto que ambos trazem e as emoções primordiais que são tocadas. E, por outro lado, há uma a diferença cultural, as especiarias são leves e doces, um sabor anacrônico para um saturado paladar industrial-ocidental.

Isso me fez pensar na coexistência das diversas realidades sociais e raciais, que no caso cercam a existência de mulheres no sentido do feminismo interseccional, – para entender melhor indico Djamila Ribeiro. E, assim como a realidade necessita de uma leitura cuidadosa, os mitos também. Então busquei olhar para Sita Sings The Blues com algumas camadas, gosto de imaginar que um “bom filme” acontece quando conseguimos descascá-lo e encontrar mais de um significado. As camadas que escolhi para analisar foram a mítica, a estética e estrutura de gênero das personagens.

Como fala Joseph Campbell em A jornada do herói, os traços arquetípicos e a estrutura oral dos mitos atravessaram milênios levando em seu bojo uma moral, um ensinamento que retratam a ordem social de uma época. A moral, por sua vez, não é rígida, e se modifica ao longo da história da humanidade. Os costumes e valores podem ser tão anacrônicos quanto alguns sabores. O que acompanha a formação de um mito depende da cultura, do momento histórico e do contexto onde surgiu.

Durante muito tempo os mitos considerados “universais” transmitiram para outros formatos de narrativas (as literárias e cinematográfica) costumes pautados em sociedades patriarcais que repetiam o lugar objetificado das personagens femininas. Trabalhos como A Jornada da Heroína e o Mito da Virgem, assim como estudos da mitologia yunguiana sobre arquétipos femininos, nos trazem outro olhar frente às narrativas consagradas. O ponto diferencial de jornadas de arquétipos femininos é que a moral ou o devir pelo mundo passa antes pelo devir psíquico, uma jornada interior, rumo ao autoconhecimento. Uma transformação de si para poder transformar algo no mundo.

Em Sita Sings the Blues temos o antiquíssimo livro sagrado indiano de Ramayana. Em formato de poemas épicos, ele é uma estrutura mítica balizadora da cultura hindu. A diretora Nina Paley destacou o casal heterossexual romântico, Rama e Sita, que protagoniza o mito. Como esse mito reflete uma estrutura social fortemente pautada no patriarcado violento que, apesar das transformações políticas, ainda hoje é presente na Índia?

Afinal, de quem é a jornada?

Uma nova oportunidade de emprego em outro país. Um chamado divino para provar sua força. Por que essas são jornadas irrecusáveis para protagonistas homens?

Vemos os principais plots (enredos) de Sita Sings The Blues em paralelo: a história mítica de Sita e a própria história de Nina, como autora-personagem. Diferente do mito, a diretora coloca Sita como personagem principal da história no mito Ramayana. No entanto, Nina-diretora mantém certas estruturas na narrativa que condicionam o destino de ambas as personagens às ações dos seus parceiros.

Quando o namorado de Nina recebe uma proposta de trabalho na Índia, eles precisam encarar uma mudança radical. A partir daí, ele começa a se distanciar emocionalmente de Nina.

Durante a aventura de Rama, Sita é sequestrada e vive em um cativeiro com o rei Ravana. Rama volta de sua aventura e chantageia Sita, impondo que ela faça “provas de fogo e água” para que prove sua “pureza”. Ele a humilha, duvida de sua palavra e coloca a vida dela em em risco, para provar que não irá ferir sua honra masculina. O destino de ambas as mulheres escorrega entre suas mãos para as mãos dos maridos.

O movimento passivo esperado da mulher, no caso de Sita, não é apenas a espera passiva, mas também a naturalização da violência. Ela é mantida em cativeiro por um rei e, mesmo depois de liberta, enfrenta sentimento de culpa pelo abuso sofrido e pelo posterior isolamento e julgamento social. Ela não poderia constituir uma família nos parâmetros aceitos pela sociedade hindu.

Faço aqui uma pequena colagem mental, trazendo um fato atual sobre o movimento feminista indiano. Uma muralha de mulheres marginalizadas (castas baixas, trans, povos da floresta), Vanitha Mathi, foi a imagem que estampou os jornais em abril de 2019. Reforçando a importância do aprendizado da escuta pelo feminismo interseccional, o fato nos lembra da realidade que mulheres indianas vivem sob o poder do hinduísmo ortodoxo, pautado em ideias de castas sociais, sexismo e neocolonialismo.

Revisitar o mito que constitui essa tradição patriarcal é, portanto, chegar em sua raiz.

Múltiplos enredos e o remix da cultura livre

A oralidade no filme aparece marcada pelas personagens-sombras como a figura de narradores da antiguidade que caçoam e fazem pequenas mudanças interpretativas de contexto durante o desenrolar da história. Esse exercício torna-se uma demonstração de como as narrativas orais são suscetíveis a mudanças e interpretações, derrubando a ideia da verdade e da história única.

Nina-diretora defende a cultura livre (nada melhor do que Wikipedia para falar disso). Baseada na ideia da liberdade de modificação e distribuição, a ideia de Cultura Livre é encontrada também no manifesto “RIP: A remix Manifesto”, e no livro “Cultura Livre” do criador Lawrence Lessig que originou o selo Creative Commons. A cultura livre defende que obras culturais e criativas, depois de um período, se transformem em domínio público retornando benefícios à sociedade.

Ao utilizar sem a concessão dos direitos autorais as músicas de Annete Hanshaw, Nina-diretora provocou após o lançamento online do filme uma balbúrdia na indústria cultural. Essa história, ao invés de prejudicar ou “roubar” qualquer originalidade da obra musical de Annete Hanshaw, provocou o contrário. Trouxe sua obra repaginada e com uma releitura contemporânea, tornou-a viva novamente.

Nina-diretora traz para o modo de produção a ideia de propriedade/liberdade que também é tratada no drama da personagem de Sita. A trilha musical por si só é uma personagem do filme. A terceira integrante dessa narrativa, a cantora Annette Hanshaw, também aparece como representação de Sita. Ela foi uma estrela do jazz americano da década de 30. O blues traz seu aspecto trágico e melancólico.

É fundamental ressaltar a origem etnocultural do blues, que se originou da população negro-americana, e os traços melancólicos mostram a resistência e a tristeza diante da experiência da diáspora e escravidão. O blues sofreu apropriações de cantores e cantoras brancas, como no caso de Annette Hanshaw. A cantora retrata sofrimentos de sua condição de mulher falando sobre submissão, relações abusivas, o sofrimento decorrente de uma situação de opressão e violência.

O que impressiona no filme é a originalidade ao costurar tantos enredos e fazer um caldo cultural com diálogo entre tradição e relações modernas multiculturais. Nesse caldo, de forma utópica (ou como imaginação de um futuro possível), essas tradições poderiam ser vividas sem conflitos ou dominações.

Libertando os traços

No artigo ‘Whose Body Is It?’, dentro da coletânea Animating the unconscious, a pesquisadora e artista Alys Hawkins defende a singularidade da animação como linguagem que conecta-se com a linguagem do inconsciente. Permitindo que este se expresse de forma não linear e através do desenho, ganha-se espaço para metamorfoses, anamorfoses e exageros que não são vistos em filmes live action.

Nina, em sua animação tragicômica remixada, flui entre fronteiras dos gêneros fílmicos. No desenho das personagens, a animadora reforça os estereótipos de gênero e beleza lembrando cartuns americanos hipersexualizados. A ironia escancara as dores, mas não liberta seus personagens dos estereótipos. O estilo de desenho se altera e perde o caráter de cartum sexualizado, para um desenho mais fluido e em camadas, quando Sita começa a se libertar dos papéis (literalmente!) socialmente impostos.

O amor incondicional, a flecha que abraça

“A paixão amorosa, desde o princípio, não é capaz de uma visão objetiva do outro, de entrar nele, antes é, um entrar profundo em nós mesmos, uma solitude multiplicada”

– L. Andreas Salomé (1986)

O arco é uma arma e também um símbolo recorrente em mitologias, como em Ramayana ou em Penélope. Ligado ao movimento necessário de se arquear, de se desdobrar diante da vontade para conquistar o que se quer, o arqueiro no entanto, é o conquistadOR.

Divagando sobre o ato de amar, encontrei Coral Herrera, uma estudiosa feminista queer que, em Os mitos românticos na sociedade ocidental, aponta o amor romântico como uma espécie de religião pós-moderna coletiva que nos promete a “salvação”. Ela mostra como ficamos incrustados na idealização e na decepção enquanto não nos abrimos a outras formas de amar.

Mesmo depois de acontecimentos sofridos, Sita repassa sua tradição para os dois filhos, em um canto de adoração ao pai ausente e abusivo. Ela cria e transmite uma imagem do pai que as crianças não chegaram a conhecer. A maternidade é retratada como uma fase “blue”, triste e solitária pela qual Sita atravessa acompanhada apenas de seu guia espiritual. Com o tempo, Sita alcança sua individuação.

No fim encontramos o amor incondicional e a incapacidade de mudança da masculinidade de Rama. Vemos Sita, que criou os filhos sozinha e próxima do mentor espiritual, cantando sua adoração ao pai das crianças. Rama reencontra a família por acaso. Ele não é capaz de enxergar o amor incondicional e continua com a ladainha repressiva de que Sita precisa lhe provar fidelidade.

Nesse momento, Sita conclama a deusa-mãe e entrega a única coisa que a pertence, seu valor maior: sua verdade. Toda a força, dedicação, amor que transmitiu aos seus filhos e junto com eles a lembrança – mesmo que fabular – do “bom pai” são oferecidos à Mãe-terra. Ela simboliza na cultura hindu a origem do Universo, criadora da vida, que engole ou abraça Sita em seu bojo.

Me pergunto, ainda, se manter as características de receptividade e amorosidade apenas quando falamos de arquétipos femininos não seria uma manutenção da binaridade, e da função maternal ligada apenas a mulher? Talvez seja necessário uma discussão e distinção entre arquétipos femininos/masculinos/andróginos e a discussão sobre identidade de gênero nas narrativas. Papo para uma próxima vez.

Aberta a interpretação, a metáfora nos coloca em duas interpretações: seria essa a volta de Sita para seu “amor inteiro”, ao ser integral? Ou seria uma versão suicida da história de mulheres que encontram a liberdade na morte? Sita dança com o fogo e se metamorfoseia: sacrifício ou ritual de passagem?

Nina brinca com essas duas possibilidades, sem nos dar uma resposta certa ou errada. Ambas lidam com a esfera da passagem pela dor, seja pelo sacrifício da própria vida, ou por ser necessário ter que ofertar o que se tem de mais valoroso para si. Não é assim que nos sentimos quando temos que sacrificar algo em nome de um relacionamento, trabalho ou escolha pessoal? O que deixamos para trás era possível de abandonar ou leva consigo uma parte do nosso ser inteiro?

O machismo e a violência que fazem parte das relações afetivas e da intimidade costumam ser os mais difíceis de se pronunciar, pois a chantagem pela promessa de afeto, da manutenção de um laço baseado na ideia de propriedade, muitas vezes é a única forma de ser amada que nos foi apresentada até aquele momento. A chamada para o auto-conhecimento e processo de cura através dele se dá pelo “amor inteiro”, como diz bell hooks. E pergunta brota uma pergunta: é possível manter a ideia de “construir” uma relação juntos sem a ideia de propriedade?

Como diz bell hooks em Vivendo de amor: para que seja possível o despertar interior é necessário um espaço e boas memórias, que nos deem exemplos de amor inteiro e de se relacionar com o outro em uma relação sem dominação. Por isso, lutar pela igualdade de gênero e racial é uma via de mão dupla, é transformar a si e transformar o mundo. Prosseguir é um movimento contínuo de estar sempre em vias de se completar plenamente.

Reinventar nossas formas de amar e nos amar não é excluir as formas que já existem. É um convite para pensar uma educação não apenas sexual, mas sentimental e sensível. O amor pode ser uma transgressão espiritual, mas que ele funcione como alimento para a vida, e não como alienação de si.

Leia os outros textos de Ana Julia Cavalheiro em seu Medium.

Assista ao filme aqui.

REFLEXÕES SOBRE UNIVERSALIDADE, OU COMO O IRMÃO DO JOREL ME DEIXOU ACORDADA À NOITE PENSANDO MUITAS COISAS

Eu quero começar dizendo que eu amo o irmão do Jorel. O irmão do Jorel é ótimo e me faz rir tanto que eu nem me atrevo a tomar refrigerante quando vou assistir o desenho dele pra não passar por aquela desagradável experiência de sentir o nariz queimar quando a coca-cola sai dele.

Dito isso, eu tenho contas a ajustar com o irmão do Jorel, o Juliano Enrico.

Em 1992, em uma palestra sobre heróis, a escritora Diana Wynne Jones listou alguns motivos pelos quais ela demorou até começar escrever histórias com mulheres protagonistas. O primeiro deles foi que ela se identificava muito intimamente com a experiência de ser uma mulher, perdendo-se na sensação física de ser uma. Eu já ouvi isso de outras mulheres que contam histórias, o medo de se auto-inserir faz com que elas procurem uma distância que o protagonista homem proporciona. Eu nunca, entretanto, ouvi o contrário, sobre homens que só escreviam histórias protagonizadas por mulheres por medo de auto-inserção.

Isso não quer dizer que essa não seja uma apreensão válida. A arte feita por mulheres, historicamente, é lida como uma expressão da sua intimidade, enquanto homens podem escrever sobre alter egos levemente disfarçados e ainda assim serem louvados pelas suas perspicazes observações sobre a natureza humana.

O segundo motivo que ela deu foi que “naquela época – vinte anos atrás – tanto meus filhos quanto qualquer outro menino teriam preferido morrer a ler um livro com uma protagonista. Era algo absoluto. Eles não liam. Mas meninas – em parte por necessidade – não se incomodavam com protagonistas homens.” Os vinte anos atrás aqui se tornam quarenta e seis, em 2018, mas esse tempo parece ter feito pouca diferença nesse sentido. De alguma forma, livros e filmes protagonizados por homens são consumidos tanto por homens quanto por mulheres enquanto os protagonizados por mulheres – com algumas louváveis exceções – são direcionados exclusivamente para o público feminino.

O terceiro motivo é jungiano: ao escrever sobre protagonistas do sexo masculino, Jones estava entrando em contato com uma personalidade do sexo oposto submersa que existia dentro dela mesmo, uma personalidade ligada ao mitológico e arquetípico que ela queria que estivesse em seus livros. Essa curiosidade pelo seu oposto mitológico e oculto, no entanto, encontra pequena reciprocidade em outros escritores homens na fantasia – gênero literário pelo qual Jones ficou conhecida.

Diana Wynne Jones escreveu muito. Além de cerca de quarenta romances, ela se aventurou pela crítica, escrita de ensaios, contos e peças. Eu trago aqui a Diana Wynne Jones e menciono sua extensa obra porque ela criava arte direcionada ao público infantil e por algum motivo isso quer dizer que ela não fazia arte “séria” e que não merecia ser discutida pela academia ou em revistas sobre arte, e eu estou aqui pra dizer que isso é conversa pra boi dormir. Tudo que Jones falou sobre sua dificuldade em criar protagonistas mulheres pode se aplicar a um contexto mais amplo da arte, inclusive, ao contexto mais específico de criação do Juliano Enrico pro Cartoon Network, a animação. Então, antes que venham me acusar de estar problematizando desnecessariamente um desenho infantil, é importante lembrar que, assim como qualquer outra obra, existe sempre uma pessoa ou um time de pessoas por trás de cada desenho animado e livro infantil pensando cada decisão, que gastam tempo e energia criando cada personagem, trama e o conceito por trás disso tudo.

Além de que, é na infância que nossas mentes estão mais maleáveis e prontas para absorver as ideias a que somos expostos, o que torna o pensamento crítico particularmente importante. E é por isso que a Diana Wynne Jones além de escrever suas histórias, estava constantemente pensando a escrita, os heróis, a fantasia, as crianças e o gênero. Jones, em seu jeito direto e simples de uma autora infanto-juvenil, me fez voltar a algumas ideias que têm sido discutidas há anos dentro da teoria crítica e estudos de gênero, ideias com que entrei em contato de forma mais direta quando comecei a me interessar pelo o feminismo e a ler autoras como bell hooks. Com sua pequena lista sobre sua (inicial) dificuldade em criar heroínas para suas histórias, retornei às seguintes ideias:

- Mulheres são capazes de empatizar, simpatizar e se identificar com protagonistas homens.

- Isso vale também para pessoas de países de “terceiro mundo” consumindo arte feita nos Estados Unidos e na Europa, pessoas negras consumindo arte feita por pessoas brancas, pessoas homossexuais consumindo arte feita por pessoas heterossexuais.

- A recíproca não é verdadeira.

- Isso tudo parte do princípio de que arte feita por homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos) sobre homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos) não é apenas para homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos), mas universal.

Quando eu comecei a assistir ao Irmão do Jorel – por conta de um podcast em que eu ia conversar sobre ele com a Amanda Fantuzze – eu fiquei um tanto quanto obcecada com o desenho e todas as suas referências sobre ser uma criança crescendo no Brasil. A memória da ditadura militar, o pai revolucionário, as avós que moram com a família e também a influência da cultura norte-americana que povoa nosso imaginário desde a infância. Essas eram todas coisas que eu compreendia, mesmo sem me identificar com todas, que eu compreendia porque eu também fui uma criança brasileira, só que criada por um pai militar numa família de militares, que morava longe das avós porque me mudei várias vezes quando criança, e que também tinha o imaginário povoado por uma cultura estrangeira e colonizadora.

Havia ainda as coisas com que – eu imagino – a maioria das pessoas, em qualquer lugar do mundo, poderiam se identificar. Em um episódio chamado “O Elefante de Porcelana” eu lembro de ter que mandar mensagem para a Amanda Fantuzze, um dia antes de gravarmos o podcast, porque eu estava rindo/chorando daquela situação ridícula de quando temos o coração partido pela primeira vez e nos trancamos no banheiro e não conseguimos falar coisa com coisa, e ela falou: “me lembrou a cena da loucura de Giselle”. Ela estava falando do balé Giselle, na cena em que a protagonista descobre que seu noivo já estava comprometido com outra pessoa e entra num delírio de desespero e tristeza ilustrado pela dança frenética em que ela se perde. Existe algo reconhecível por qualquer um quando vemos um coração partido: a dança louca de Giselle e as palavras sem sentido do irmão do Jorel, um balé e um desenho animado separados por quase duzentos anos, provam isso.

Meu encanto com o Irmão do Jorel estava presente em todas essas coisas: o reconhecimento de uma vivência diferente da minha, aquilo que ele trazia de dolorosamente humano com que qualquer pessoa poderia se identificar e, em especial, a experiência muito específica de uma criança crescendo no Brasil.

Então, quando eu li que o irmão do Jorel falou numa entrevista que nós “somos todos ele”, como se existisse uma experiência inteiramente universal, eu me senti quase traída.

Além disso, eu já conhecia essa história de universalidade e sabia que era balela.

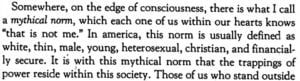

“Em alguma lugar, nas bordas da consciência, existe o que eu chamo do padrão mítico, que todos nós sabemos lá no fundo que ‘não sou eu’. Nos Estados Unidos, esse padrão geralmente é definido como branco, magro, jovem, heterossexual, cristão e financeiramente estável. É nesse padrão mítico que as amarras do poder residem dentro dessa sociedade.” Audre Lorde

Desde que eu me conheço por gente, eu li livros e assisti a filmes e séries protagonizados por meninos e por meninas. Mesmo querendo ser a “Cool girl” que não curtia princesas e sabia quem era o Toguro do Yu Yu Hakusho, eu não conseguia evitar, eu devorava O Jardim Secreto e Sakura Card Captor com o mesmo entusiasmo que A Fantástica Fábrica de Chocolate e O Laboratório de Dexter. Naquela época eu achava que existiam coisas que eu poderia ter orgulho de gostar porque eram coisas de menino e coisas de que eu deveria ter vergonha porque eram de menina (mesmo que eu fosse uma menina).

De alguma forma, essa ideia abertamente machista da minha infância era um pouco menos nociva em seu simplismo do que a misoginia internalizada mais complexa que veio depois. Não é que algumas coisas fossem de meninos – superiores – e outras de meninas – inferiores; é que essas coisas feitas por homens sobre homens eram sobre questões com que toda a humanidade poderia se relacionar, enquanto arte feita por mulheres e sobre mulheres era específica e impossível de se relacionar com a menos que você fosse uma mulher.

Estranhamente, toda obra que era feita por grupos que não eram homens brancos heterossexuais eram cheia de especificidades, a especificidade de ser mulher, a especificidade de ser negro, a especificidade de ser mulher negra e lésbica. Por algum motivo que eu ignorava, toda a arte feita por homens brancos heterossexuais não possuía nenhum tipo de marcador da sua especificidade e era, portanto, neutra e universal. Embora homens brancos heterossexuais componham uma parcela muito pequena da população mundial, eles se tornaram porta-vozes do que quer dizer ser humano e todo o resto do mundo tem que ouvir e empatizar com eles.

Essa ideia aparecia como uma verdade absoluta por todos os cantos: as premiações como o Oscar em que vários homens brancos hétero concorriam pelo prêmio de melhor filme e não só melhor filme feito por homens brancos hétero, o esquecimento de milhares de artistas mulheres que não são mencionadas quando estudamos história da arte, listas com autores negros para se conhecer porque eles tinham sido apagados de todas as listas “de verdade” que só mencionavam autores e autoras brancas.

Em algum momento, em algum recanto dentro de mim que não havia conseguido evitar amar arte sobre mulheres e por mulheres, a parte de mim que tinha crescido vendo meninas e mulheres tendo experiências que se relacionavam tanto com a especificidade de ser uma mulher no mundo quanto com ser um ser humano que sente dor, amizade e solidão como qualquer outro ser humano, essa parte de mim finalmente conseguiu se rebelar contra essa verdade absoluta. Muito disso se deve ao fato de eu mesma ter começado a fazer arte, e também o fato de eu ter me tornado feminista e encontrado autoras que colocaram em palavras todas as minhas inquietações inarticuláveis. E o que eu aprendi com elas foi isso: é verdade, não há universalidade em ser mulher porque não somos seres neutros com experiências idênticas. Mas homens também não.

Homens não são seres homogêneos cuja vivência pode ser aplicada a toda humanidade e aí que está a sacada de mestre da arte dominada por um sistema patriarcal que continua a insistir que existe uma arte neutra: não é que a arte feita por homens sobre homens queira falar sobre toda a humanidade, ela fala de um grupo de homens muito específico milhares e milhares e milhares de vezes a ponto de que, quando nós encontramos os homens pertencentes a esse grupo na rua, nós já fomos expostos a eles tantas vezes, com tantas características diferentes que não sobra um estereótipo ou clichê pra desumanizá-lo. O homem branco heterossexual pode ser qualquer um porque ele foi representado tantas e tantas vezes em toda sua especificidade que ele nunca vai ser reduzido ser apenas um homem branco heterossexual.

E ainda assim. Ainda assim continuamos a receber mídia que nos traz heróis que devem ser o “every-man”, o cara comum que todos nós somos. O irmão do Jorel, que não tem nome para que todos nós possamos nos identificar com ele. Mas acontece que o que torna o desenho do irmão do Jorel tão genial são justamente as especificidades desse garotinho que mora com suas duas avós e usa galochas amarelas e vive no Brasil num mundo cheio de referências aos anos 80, esse garotinho único e peculiar que passa por experiências que todos nós passamos, como ter uma paixonite por uma colega de sala e ter o coração partido pela primeira vez e nem conseguir articular as palavras direito. Qualquer livro, série ou filme que procura dialogar com seu público é sempre uma combinação de pontos identificação e de estranhamento, um exercício constante de se reconhecer na arte e de tentar compreender o outro.

Como a Diana Wynne Jones disse, esse é um exercício que meninas fazem desde sempre. Todos nós que não pertencemos a classe de homens brancos heterossexuais fazemos esse exercício desde sempre porque nós sempre consumimos a arte feita por eles junto com a arte feita por nós, mas a recíproca não é verdadeira.

Acho que existe uma razão não-tão-secreta assim por detrás de duas das minhas coisas favoritas da infância que nunca me constrangeram ou me fizeram sentir inferior: o programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum e as revistinhas da turma da Mônica. Por trás dessas duas obras brasileiras estavam, respectivamente, a diretora Anna Muylaert e o quadrinista Maurício de Sousa, ambos falando de personagens cheios de especificidades – não consigo pensar em nenhum outro menino de 300 anos que nunca foi pra escola e acho que ninguém nunca vai esquecer o coro de “baixinha, gordinha, dentuça” que acompanhava a menina incrivelmente forte que liderava as crianças do bairro do Limoeiro. Por trás de Nino e Mônica, estavam esses dois artistas que, com enorme empatia, escolheram criar protagonistas do sexo oposto ao deles, dando vida a personagens muito genuínos que me acompanharam fielmente durante toda a infância e que, de alguma forma, nunca foram embora.

Esse texto foi inspirado por várias coisas. O livro com diversas palestras, ensaios e críticas da Diana Wynne Jones ‘Reflections on the magic of writing’, uma conversa com a escritora Patrícia Colmenero e outras conversas que eu tive pro podcast méxi-ap, em especial com a Amanda Fantuzze no episódio sobre o desenho do Juliano Enrico, o irmão do Jorel.

Esse texto também é a explicação de por que eu odeio o Filme do Lego.

PAREM DE MIMIMI? CONSUMIR MÍDIA DE FORMA CRÍTICA É UMA HABILIDADE

Analisar e ver filmes sempre foi muito prazeroso para mim. Antes de entrar na faculdade, eu já me reunia com as minhas amigas para assistirmos juntas a filmes e séries e conversar depois, discutir os temas, listar filmes favoritos de determinado gênero. Mas foi só durante o curso de cinema que a análise se tornou mais complexa. Após aprender sobre arcos narrativos, enquadramentos, decupagem, paleta de cores e o motivo por trás dessas escolhas, eu obtive ferramentas para analisar obras audiovisuais com mais propriedade.

Quando comecei a me interessar pelo feminismo, as coisas mudaram. De repente, era impossível assistir a qualquer coisa sem ver tudo por um viés de gênero, era impossível ignorar piadas racistas ou a pura e simples inexistência de personagens não-brancos, era impossível não perceber os estereótipos a que os personagens LGBT estavam relegados. Eu começava a me tornar a “feminista chata”, que fica de “mimimi”, que não aguenta uma piada. E, pra ser sincera, isso era cansativo até pra mim. Não é como se eu quisesse reclamar de tudo, é só que a partir do momento que ficamos conscientes, é impossível voltar para a ignorância.

“Parar de mimimi” deixa de ser uma opção.

Algum depois disso, eu li pela primeira vez o texto da Kady Morrison, intitulado “just shut up”. Morrison escreveu sobre a experiência dela na universidade e como ela se tornou uma feminista que consome e analisa mídia diariamente sem querer se jogar da janela. A resposta é surpreendentemente simples: possuir senso crítico e discernimento para não levar aquilo para o lado pessoal.

Recentemente, lembrei desse texto por conta de uma discussão em um grupo do Facebook sobre a série da Netflix Stranger Things. Tudo começou depois de um post que enumerava as falhas contidas na série, desde problemas estruturais e escrita até problemas de gênero. Não cabe aqui, falar sobre os méritos da argumentação ou se eu concordo ou discordo com ela (meu único comentário sobre o assunto vai ser: JUSTICE FOR BARB!). O que foi surpreendente, na verdade, foram as reações das outras pessoas do grupo, de incrédulas a hostis.

Eu vinha me empenhando nos últimos anos tanto em apurar o meu senso crítico e analisar a mídia que eu consumia – independentemente do meu gosto pessoal – que veio como uma surpresa a posição defensiva e cega dos fãs. Eu não deveria ter me espantado tanto. Acabei esquecendo que quando nós, consumidores de mídia, criamos laços de afeto com determinada obra – e Stranger Things é uma série particularmente boa nisso, apelando para o nosso senso de nostalgia e conforto trazido por personagens e situações já conhecidas pelo inconsciente coletivo – fica difícil separar entre nós e a obra e quando a obra é criticada nós nos sentimos pessoalmente atacados.

Deveria ser óbvio, mas vou falar de qualquer forma: isso não é verdade. Nós não somos a série que gostamos e a série que gostamos nunca vai ser perfeita e isso não é um problema. Séries são feitas por seres humanos e seres humanos são falhos. Reconhecer e refletir sobre os problemas apresentados seja no cinema ou na televisão é fundamental porque nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por imagens falhas feitas por seres humanos falhos. Nos recusarmos a ver isso só vai nos ajudar a internalizar essas falhas que podem às vezes ser apenas problemas técnicos – diálogos pouco convincentes, uma construção mal feita de um personagem – mas que outras vezes podem ser coisas bem piores. Coisas que podem perpetuar cultura do estupro, racismo estrutural e homofobia internalizada, por exemplo.

Foi por isso que decidi traduzir o texto que tanto me ajudou quando a análise cinematográfica parecia ser um processo tão doloroso.

No meu primeiro semestre na faculdade, eu peguei uma matéria de Introdução aos Estudos das Mulheres (N/T: “Intro to Women’s Studies”, no original). A turma se encontrava durante cinco horas por semana, uma aula de duas horas e outra de três, e os alunos eram o que eu descobri ser uma turma típica em qualquer aula de Estudos das Mulheres sem pré-requisitos em uma escola de tamanho médio no sul de Ohio.

Havia algumas garotas que se tornariam, ou já eram parte, de grupos feministas do campus; havia algumas garotas que se mostrariam contra o feminismo tanto em teoria como em prática, uma das quais eu me lembro claramente por ter feito uma apresentação sobre os méritos da “Sra. Diploma”, enquanto o olho da minha professora tremia em horror mudo; havia um punhado de garotas e pelo menos um cara que eu viria a conhecer depois através de grupos LGBT da faculdade; e havia, é claro, os três a seis babacas, que admitiram só estar lá para “conhecer minas”, dos quais um ou dois largariam a matéria depois da primeira prova.

Aos dezoito anos, eu era feminista em nome, mas não em prática – eu acreditava na ideia por trás do feminismo (que é, pra deixar registrado, que as pessoas deveriam ter igualdade de direitos independente de gênero, não que nós deveríamos ESMAGAR TODOS OS HOMENS DEBAIXO DOS SALTOS DOS NOSSOS DOC MARTENS GLÓRIA ALELUIA), mas eu não sabia nada, de fato, sobre ele. Eu não era capaz de identificar as ondas do feminismo. Interseccionalidade e como o movimento era horrível nesse quesito não eram coisas de que eu estava ciente. Eu nunca tinha lido nada da bell hooks. Por sorte, você não precisa saber sobre as ondas do feminismo, nem saber o que é interseccionalidade, nem ter lido bell hooks pra ler este texto! (Mas você deveria ler bell hooks. Todos deveriam ler bell hooks. bell hooks é INCRÍVEL PRA CARALHO)

As primeiras semanas dessa aula foram o esperado. A professora era divertida e envolvente, mas ela não estava exatamente nos fazendo arregalar os nossos olhos impressionáveis de calouros. Havia fichas. Havia seleções de livros para leitura. Houve uma aula muito triste sobre violência doméstica, abuso e estupro que era a típica recitação de termos e estatísticas assustadoras que fizeram todos estremecer, mas que ninguém internalizou.

Os babacas riam no fundo da sala, agrupados como se eles fossem ser infectados por germes se eles se espalhassem, de vez em quando soltavam comentários úteis como, “Cara, a mulher na contracapa desse livro é muito gostosa”, e eram rejeitados por cada uma das garotas da turma, nas quais eles estavam dando em cima no que eu acredito ser uma ordem decrescente de “beleza”. A galera LGBT, inclusive eu, se amontoava no outro canto fazendo comentários cortantes. As feministas ativas olhavam com desprezo para os babacas, e a galera da Sra. Diploma mandava mensagens de texto por debaixo das carteiras e deixavam bem claro que só estavam ali pelos créditos. Repetindo, era uma típica turma do sul de Ohio cheia de típicos calouros de uma faculdade do sul de Ohio. Ninguém estava super engajado, é o que estou tentando dizer. Ninguém, inclusive eu, estava levando tudo ao pé da letra.

E então, um dia, a professora começou a aula com “Então, quem aqui já viu A Bela e a Fera?”

Quase todos na sala levantaram as mãos; ela estava falando sobre a animação de 1991 da Disney, era o que se espera de uma turma cheia de americanos que haviam nascido em 88 e 89. A Bela e a Fera era um dos filmes que havíamos visto quando crianças, um dos filmes que assistíamos nas nossas salas enquanto as nossas babás faziam outra coisa, um dos filmes cuja trama nós havíamos seguido enquanto sentados ao lados dos nossos pais que não prestavam muita atenção. Ele era conhecido por quase todos nós, e quando ela nos perguntou o que nós lembrávamos dele, a participação chegou a um nível que não havia alcançado nas últimas semanas. As pessoas falaram sobre as músicas que conheciam de cor, sobre o candelabro dançante e o relógio mal humorado, sobre a biblioteca que elas sempre quiseram, sobre a cena no final quando a Bela dança com seu enorme vestido amarelo. Fazia tempo, para muitos de nós, desde quando tínhamos visto o filme, mas nos lembrávamos bem. As pessoas geralmente se apegam às coisas que assistem quando crianças, afinal de contas. As pessoas geralmente lembram do que entra no cérebro delas quando seu cérebro está em seu momento mais maleável e impressionável.

A professora nos deixou falar até cansarmos e depois sorriu e disse: “Certo. Vamos assistir.”

Nos 91 minutos de A Bela e a Fera, os seguintes eventos ocorrem: a heroína, Bela, é perseguida incansavelmente por um homem chamado Gaston, para quem “ninguém diz não”. (Além disso, ninguém bate como Gaston, ninguém combate Gaston, ou cospe à distância melhor que Gaston – ele é particularmente bom em expectorar. O fato de eu estar explicando certas coisas sobre esse filme não quer dizer que eu não o amo; a música do Gaston no meu iTunes tem um número ridículo de reproduções. Sem julgamentos.)

Quando ela o rejeita, ele fica enfurecido e arma um plano para que o pai dela seja preso em um manicômio a menos que ela aceite se casar com ele. Enquanto isso, o pai da Bela está aprisionado em um castelo pela Fera, que foi amaldiçoada a permanecer como fera a menos que ele ame e seja amado antes do seu vigésimo-primeiro aniversário. O pai da Bela, muito adoecido, é liberto quando a Bela se oferece para tomar o seu lugar, uma barganha que a Fera aceita sob a condição que ela fique no castelo para sempre. Ele joga o pai da Bela para fora do castelo sem nem ao menos deixar que ela se despeça. Quando ela se recusa a jantar com a pessoa que a sequestrou, aprisionou e ameaçou seu pai, a Fera instrui seus servos para não deixarem que ela coma nada. Ele grita com ela. Ele a intimida fisicamente e a ameaça. Ele a expulsa, em fúria, de um quarto que ele não quer que ela entre, e ao longo de todos esses acontecimentos, os vários criados dele (o bule, o candelabro, etc) dizem que ela não deve julgá-lo com muita rigidez, para não levá-lo tão a sério, para não vê-lo como vilão.

Quando Bela tenta escapar do castelo pelo enorme medo que ela sente da Fera, ela é atacada por lobos, e é salva pela Fera. Ela cuida dos ferimentos dele e a história muda; em resposta a sua bondade, a Fera começa a demonstrar seu lado mais brando, um lado mais gentil, um lado que Bela começa a amar. Ela canta uma canção sobre como ela não acredita que não conseguiu ver aquilo antes. Eles dançam juntos, ela naquele enorme vestido amarelo.

Enquanto ela continua a mostrar carinho e bondade, ele continua a se afastar mais e mais da Fera anterior – a Fera que a aterrorizou física e psicologicamente e instruiu seus criados a esfomeá-la caso ela não comesse com ele – até que ele se torna de todas as formas menos em aparência, um cavalheiro. O povo do vilarejo, liderado pelo furioso Gaston, invade o castelo e acontece uma batalha entre Gaston e a Fera que é feita para ser lida como A Batalha Pela Bela, por assim dizer. Gaston perde, mas apunhala a Fera antes de cair para a sua destruição, a Fera meio que morre, mas a Bela o ama, o que quebra o feitiço que o mantém como Fera e salva a sua vida. Eles, em teoria, vivem felizes para sempre.

O filme terminou e a professora ligou as luzes. Ela distribuiu uma ficha que já havíamos recebido, uma lista de sinais que apontavam abusadores domésticos. A lista incluía coisas como “isola a parceira de sistemas de suporte – tenta afastá-la da família, amigos, atividades exteriores”. Incluía coisas como “tenta controlar o que a parceira veste, fala, vê”. Incluía coisas como “muda de humor rapidamente, vai de gentil a enfurecido num instante”. Incluía coisas como “tem expectativas irreais sobre a parceira”, e “mantém a parceira consigo contra a sua vontade” e “intimida com linguagem corporal ameaçadora, socando paredes, quebrando objetos etc”. O comportamento da Fera era compatível com quase todos os itens da lista e o que não era (“foi abusado por um dos pais”, “cresceu num lar abusivo”) só não correspondia pois não tínhamos como saber, a partir da narrativa, se era compatível ou não.

A professora disse,

Então, conversamos. Ela nos apresentou de forma bastante nítida porque – e, de novo, eu digo isso como alguém que ama o filme – A Bela e a Fera é claramente uma narrativa que defende o abuso. É literalmente um filme sobre uma mulher que pega uma “fera selvagem” e a doma com o seu amor. É um filme que diz, “Aqui está um homem que é literalmente um monstro e aqui está uma mulher que lhe dá amor apesar disso! E vejam, o amor dela o modifica. O amor dela faz ele ser melhor. O amor dela – literalmente – transforma a personalidade perigosa e abusiva do início em algo completamente diferente.” Em resumo, é um filme que diz, “Se você amar o seu abusador o suficiente, ele vai deixar de ser abusivo. Você só precisa amá-lo mais. É o seu trabalho amá-lo, consertá-lo, transformá-lo”. O que é, é claro, uma mentira terrível, perigosa e muito difundida.

Houve, naturalmente, uma repercussão na sala. Nós todos amávamos esse filme desde crianças, e nenhum de nós queria vê-lo da forma que ela nos estava mostrando. Nenhum de nós queria reconhecer o que ela estava dizendo, tanto porque fazia com que algo que nós amávamos fosse menos merecedor de amor quanto porque nos fazia sentir mal por não termos sido capazes de reconhecer aquilo antes. Em determinado momento, uma moça levantou a mão e disse “Ok, eu entendi o que você está querendo dizer, mas qual é. Nós somos adultos, não é como se nós estivéssemos assistindo e levando isso a sério, ou pensando que a Fera é um bom modelo de namorado! Pelo amor de deus, é um filme de criança”.

A professora virou pra ela, apontou um dedo para a garota e disse, “Exatamente”. De uma hora pra outra, a turma ficou em silêncio. Nenhuma criatura se mexia, nem os babacas.

Eu estava fazendo minha tradicional sessão natalina de Simplesmente Amor enquanto eu lia de forma bem meia boca mais um post lamentando o estado atual da internet, tão cheia de feministas e gente da justiça social que estão “arruinando tudo”, que estão levando tudo muito a sério, que deveriam apenas parar de mimimi. Enfim, Simplesmente Amor é um filme que eu amo apesar dos pesares; ele nem tenta disfarçar o quão emocionalmente manipulador ele é, além de ser profundamente problemático de várias formas. Talvez seja porque eu gosto de narrativas em vinhetas interconectadas; talvez seja a cara do Colin Firth; talvez seja o fato que eu assisti ao filme pela primeira vez durante um período de formação. Qualquer que seja o motivo, é um filme ao qual eu continuo a voltar não importa quantas vezes eu perceba que várias partes dele são bem bosta.

Então, eu estava assistindo a esse filme e lendo esse post e, como eu faço todos os anos, eu cheguei na história do Hugh Grant (David) e da Martine McCutcheon (Natalie), uma assessora por quem ele se apaixona. Para quem não viu o filme, acontece assim: Hugh Grant, como o primeiro ministro recém eleito do Reino Unido, começa a gostar da sua assistente, mas prefere ignorar esses sentimentos por motivos de: ela é sua assistente. Eles flertam, etc, e depois o presidente dos Estados Unidos, interpretado (incompreensivelmente) pelo Billy Bob Thornton, menciona de forma muito nojenta que ele acha Natalie atraente. Acontece então uma cena em que o Hugh Grant deixa o Billy Bob Thornton sozinho por alguns momentos com a Martine McCutcheon, que está lá na sua capacidade como assistente de grau inferior. Quando Grant volta, Thornton está dando em cima da McCutcheon fisicamente em uma cena que, pra mim, mostra claramente uma interação desigual entre um dos indivíduos mais poderosos do mundo e uma funcionária muito desconfortável e intimidada.

Como resultado desse incidente, Grant “redistribui” McCutcheon para outra posição, e faz isso por meio de terceiros, sem nunca falar com ela sobre o assunto. Depois disso, ela manda pra ele um cartão de desculpas pelo incidente que diz que ela é “dele”, e depois precisa se desculpar de novo, pessoalmente, antes que a narrativa permita que eles se beijem.

Como eu faço todos os anos, eu me vejo pensando no que a minha professora diria sobre essa história, pensando que ela apontaria que essa é uma narrativa que pune uma mulher por ser colocada numa posição desigual, não-recíproca e objetificada, que essa é uma narrativa que faz uma mulher pedir desculpas por escrito e em palavra antes que ela possa ser perdoada. E ainda assim, como faço todos os anos, eu me vejo torcendo por eles.

Eu me vejo encantada pelo sorriso faceiro do Hugh Grant e o alívio exuberante da Martine McCutcheon quando ele a perdoa. Eu me vejo satisfeita quando eles ficam juntos, embora essa trama incorpore perfeitamente quase tudo que eu odeio na mídia. Como uma consumidora esclarecida, como uma feminista fervorosa, como alguém que faz questão de procurar por e ver questões na mídia com que me envolvo, eu ainda quero ver isso acontecer. Eu ainda quero o que a narrativa me diz pra querer. Eu faço isso apesar dos pesares, mas nem por isso deixo de desejar que eles fiquem juntos.

Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu era criança, ninguém sentou comigo depois de assistir A Bela e a Fera e falou “Ok, esse é um filme e tudo bem gostar desse filme! Tudo bem achar que esse filme é ótimo! Mas você precisa saber, se alguém na vida real fizer com você as coisas que a Fera faz com Bela, não estaria tudo bem. Não seria certo”. Quando a minha mente era jovem e maleável, não tinha nenhum adulto pra me dizer, “Isso é um filme, e não tem problema gostar desse filme, mas o relacionamento que ele mostra não é saudável”. E isso não é porque eu não tive adultos responsáveis na minha vida! Eu tive sorte de crescer com pais ativos, inteligentes, progressistas, gentis e de mente-aberta; eles não me disseram isso porque eles não tinham esse conhecimento. Porque ninguém nunca tinha dito nada disso pra eles.

Quando eu tinha 14 anos, eu vi Simplesmente Amor no cinema. Foi um momento esclarecedor pra mim em mais de um sentido; eu estava descobrindo romance em primeira mão assim como o estava consumindo em filmes e em séries de televisão que até então eu não pudera assistir por ser nova demais.

Eu também estava sendo ensinada todo o conteúdo do manual de “Como Não Ser Estuprada”, não que nada que estivesse nele tenha conseguido impedir o meu estupro no final das contas. Me disseram para não estacionar em estacionamentos fechados, porque alguém poderia se esconder debaixo do meu carro e me estuprar, mas também não estacionar na rua, porque alguém poderia sair da penumbra e me estuprar. Me disseram para não usar rabo de cavalo, porque alguém poderia me agarrar pelo cabelo e me estuprar, mas também não usar o cabelo solto, porque me fazia parecer mais velha e poderia instigar alguém a me estuprar. Me disseram para não andar sozinha nem só com outras garotas, porque isso me deixaria vulnerável e permitiria que alguém me estuprasse, mas também não ficar sozinha com ou confiar em caras, porque eles poderiam querer me estuprar.

Enquanto eu estava recebendo todas essas orientações contraditórias e, no final das contas, inúteis, ninguém estava dizendo, “Ei, em filmes como Simplesmente Amor, nesses filmes chamados ‘de mulherzinha’, nesses filmes que são direcionados para grupos sociais de adolescentes e mulheres jovens, tem coisas que acontecem que são nojentas e abusivas e erradas. Vai haver cenas onde as pessoas feitas para que você se identifique com são objetificadas, descartadas e inferiorizadas, e essas pessoas vão ser representadas como se estivessem de acordo com aquilo. E não tem problema gostar do filme! Mas na vida real, essa merda seria um problema, e você não precisaria fingir que tá tudo bem”. Ninguém me disse porque ninguém tinha esse conhecimento. Ninguém me disse porque ninguém tinha dito isso pra eles.

Existe mais mídia disponível que jamais houve antes, em volume maior do que jamais houve antes. Por meio de televisões com suas intermináveis opções de canais, por meio das nossas contas da Netflix, por meio dos torrents e streams e vídeos do YouTube e rips de DVDs, sempre há algo pra assistir. E eu entendo. Eu entendo que é cansativo examinar tudo em busca de falhas. Eu entendo que é cansativo ver outras pessoas examinando tudo em busca de falhas. Eu entendo que é difícil ver algo que você ama ser criticado, ou xingado, ou pintado por uma perspectiva em que você preferiria não pensar sobre. Eu entendo que parece que tudo está sendo arruinado, como se as pessoas estivessem procurando por algo para odiar, como se as pessoas estivessem levando tudo muito a sério.

Eu entendo inclusive que, por mais que tentemos fingir que não, pode parecer um ataque pessoal ver alguma obra a que estamos apegados ser descascada. Eu entendo que, ao ver alguém dizer “Essa obra é perigosa e defeituosa e está mandando uma mensagem ruim”, poder parecer que eles estão dizendo “Você é perigoso e defeituoso está mandando uma mensagem ruim”. Ninguém está dizendo isso, mas eu entendo que você pode se sentir desse jeito, porque eu já me senti assim. Isso é o que acontece quando nos apegamos a certas coisas e alguém vem criticar essas coisas. Isso é o que acontece quando a mídia é feita para nos manipular emocionalmente: você é manipulado emocionalmente. É assim que funciona.

Mas consumir mídia de forma crítica é uma habilidade. E numa época em que a mídia está mais predominante que jamais antes, é uma habilidade imprescindível. É uma habilidade imprescindível porque você vai continuar a ser exposto à mídia, e ela vai continuar a tentar te manipular. É uma habilidade imprescindível porque fica mais fácil ver pessoas criticando o que você gosta e não mais difícil. É uma habilidade imprescindível porque algumas das merdas que estão sendo ensinadas em massa pela mídia são horríveis, assustadoras e prejudiciais, e talvez pareça que você não aprendeu nada horrível, assustador e prejudicial, e talvez você ache que não está suscetível a nada horrível, assustador e prejudicial, e sinceramente? Talvez você não tenha sido ensinada. Talvez você não esteja suscetível. Eu não te conheço. Mas eu sei que numa sala normal no sul de Ohio cheia de alunos normais, todos eles ficaram em silêncio, horrorizados ao perceber o que A Bela e a Fera ensina crianças novas demais pra entender o que elas estão sendo ensinadas. E eu, como alguém que passou vários anos aprendendo a analisar mídia, como alguém que trabalhou ativamente para desenvolver a habilidade de compreender o que determinado filme quer que eu sinta, eu ainda quero ver o Hugh Grant beijar a Martine McCutcheon. Eu sei que o pulo do gato para que coisas horríveis como a cultura do estupro continuem a existir é que elas estão por toda parte o tempo todo, imperceptíveis e se valendo do fato que são o status quo, escondidas frente aos nossos olhos.

Nós podemos procurar a mídia que não tenta nos empurrar essas coisas horríveis que precisamos, como sociedade, desaprender para chegar a um lugar mais saudável, ou nós podemos apontar as falhas da mídia pré-existente, ou fazer ambas essas coisas. Mas “parar de mimimi” não é uma opção. “Parar de mimimi” não pode ser uma opção, porque nós não podemos continuar a responder com “Ninguém me ensinou porque ninguém ensinou para eles”. Nada vai melhorar desse jeito. Nada vai melhorar se nós continuarmos a não falar pras pessoas sobre isso.

E, sim, é muito mais fácil não assistir a nada de forma crítica. Sim, é mais fácil de se envolver. Sim, como sempre, “Não aprender” é a opção mais fácil. E se você não quer aprender (ou desaprender, no caso), esse é o seu direito. É sua decisão, e ninguém pode te impedir de tomá-la. É completamente possível gostar ou até mesmo amar mídia problemática e consumi-la criticamente ao mesmo tempo, percebendo seus defeitos, mas se isso é algo que você não quer fazer então é isso, e não tem nada que vá mudar a sua opinião. Mas pelo amor de deus, pare de falar que as pessoas devem ficar caladas, devem parar de apontar o que está errado, devem parar de se envolver com algo de uma forma que você não aprova. Primeiro porque você está perdendo seu tempo – é a era da internet. As pessoas vão usar as plataformas que elas têm como elas quiserem. Segundo porque existe uma diferença enorme em dizer “Eu não quero lidar com esse problema” e “Eu não quero lidar com esse problema e portanto ninguém mais pode lidar com ele também”. Uma frase é uma escolha pessoal, a outra é apenas irresponsável. Eu vou deixar vocês decidirem qual é qual.

SETE PERSONAGENS QUE AMAMOS (E SUA JORNADA PARA A MATURIDADE)

Existe algo sobre histórias de formação que mexe com as emoções do público. Talvez tenha algo a ver com o fato de que qualquer adulto tenha que passar pela experiência de alcançar a maturidade, o que faz das obras que exploram o tema especialmente tocantes e identificáveis. A universalidade das histórias de formação faz delas um assunto explorado repetidas vezes, mas, como de costume, as obras mais celebradas do gênero são protagonizadas garotos brancos tendo que lidar com a chegada da vida adulta. Não que Holden Caulfield não seja um personagem memorável, sua tentativa de fuga do mundo dos adultos é algo com que muitos podem se identificar, mas não podemos fingir que a sua experiência não está profundamente ligada ao seu sexo, cor e status social. Temos que parar de fingir que homens brancos heterossexuais são um padrão em que todos podem se ver. É verdade que pessoas de grupos minoritários – mulheres, negros, asiáticos, gays – acabam por ter que se identificar com ou no mínimo conhecer essas histórias simplesmente porque elas estão em todos os lugares e formam o cânone da arte ocidental. Mulheres que estudam e se interessam por literatura são obrigadas a ler livros de autores celebrados que eram extremamente misóginos. Cineastas negros têm que saber que O Nascimento de Uma Nação, um dos filmes que marcaram o cinema, glorifica a criação da Ku Klux Klan. Estudar arte, pertencendo a um grupo minoritário, é, muitas vezes, uma experiência masoquista. E isso não começa com os livros e filmes racistas, misóginos e homofóbicos, vem de algo muito mais sutil e insidioso, da experiência de sermos forçados a nos identificar homens brancos e heterossexuais enquanto continuamos a ser desumanizados pela nossa invisibilidade. Essa lista vem como uma tentativa de abrir horizontes, mostrar novas histórias, dizer: estamos aqui. Existimos.

Rae de My Mad Fat Diary

Os médicos olharam pras minhas pernas e disseram ‘não doeu? Não doeu tanto quando você estava fazendo que queimava respirar?’ Pelo menos elas me lembram que eu sobrevivi. Mas por pouco.

Depois de passar quatro meses numa clínica de recuperação após uma tentativa de suicídio, Rae tem que voltar a conviver com os amigos e a mãe ao mesmo tempo que lida com seus problemas de auto-imagem, depressão e ansiedade. A série trata de diversos assuntos que haviam sido explorados de forma muito tímida por outras séries adolescentes anteriores. A obesidade e o aborto são temas abordados com sensibilidade e consciência, promovendo um debate pertinente e muito honesto. Sem falar da forma sarcástica, cômica e crua que Rae vê o mundo, ela é um presente para espectadores que desejavam uma voz inovadora, engraçada e real.

Shizuku de Whisper of the Heart

Deve ser ótimo saber o que você quer fazer. Eu não faço a mínima ideia, só vou de um dia pro outro.

É seu último ano do ensino fundamental e Shizuku está pronta pra aproveitar o verão e ler todos os livros de fantasia que encontrar na biblioteca. Não demora muito pra ela perceber que todos os livros que ela pega foram lido antes por um tal Seiji Amasawa, que ela acaba por conhecer e, aos trancos e barrancos, se tornar amiga. Ao descobrir sobre o desejo de Seiji de seguir sua paixão pela confecção de violinos, Shizuku é inspirada a pensar em seus próprios desejos para o futuro e descobrir suas próprias aspirações: tornar-se escritora. Apesar de seus medos e incertezas, Shizuku se entrega completamente à empreitada de escrever sua primeira história, por vezes negligenciando a escola, o que preocupa seus pais. Whisper of the Heart apresenta comentários interessantes não só sobre a procura dos sonhos, mas também sobre o expectativas da sociedade japonesa quanto a escola e busca de carreiras criativas.

Wadjda de O Sonho de Wadjda

Você, tímida? Quem dera!

Tudo que a pequena e rebelde Wadjda quer é uma bicicleta verde para apostar corrida com o amigo e, depois da recusa da mãe, ela sabe que a única forma de alcançar seu objetivo é utilizar suas próprias habilidades para arrecadar dinheiro e comprar a bicicleta ela mesma. A trama do filme é simples e simbólica. Além de ter sido o primeiro longa-metragem inteiramente filmado na Arábia Saudita, O Sonho de Wadjda foi também o primeiro filme dirigido por uma mulher saudita, sua história aparentemente simples, protagonizadas por mulheres em uma sociedade misógina, mas que continuam a lutar pelos seus direitos e desejos como podem, ganha um aspecto de resistência quando colocado em uma perspectiva histórica.

Estela de Califórnia

Ah, Estela… Todo mundo tem problemas. É que a gente só repara nos nossos.

O primeiro longa-metragem de ficção de Marina Person conta a história de uma adolescente que sonha em fugir. Fugir de um país sob um governo ditatorial, fugir do pai tirânico, fugir da sua primeira menstruação, que, segundo o mundo, indicava que ela havia se tornado mulher. Ao som de The Cure, Paralamas do Sucesso e Joy Division, vemos Estela descobrir que aquele sangue quatro anos antes nada tinha a ver com se tornar mulher. Vemos sua jornada para a maturidade se desenrolar em livros, amores e desamores, a morte de uma pessoa querida e sua primeira experiência sexual.

Angela de My So-Called Life

As pessoas dizem o tempo todo que você deveria ser você mesmo, como se você mesmo fosse essa coisa definida, como uma torradeira. Como se você soubesse o que é.

Falar da história de maturação de Angela Chase é um tanto quando irônico porque ela nunca acabou. A série que ela protagonizou em meados da década de 90 nunca viu a luz da segunda temporada devido a sua baixa audiência, mas desde então a série ganhou legiões de fãs e se tornou um clássico cult. Isso provavelmente se deve ao fato que a série, até hoje, ressoa profundamente com o público adolescente devido a sinceridade da sua personagem principal, Angela, entre a angústia com o fim de antigas amizades, a criação de novos laços, problemas com os pais e paixonites adolescentes, vemos diversas reflexões de Angela que por vezes hilárias e comoventes e fazem de My So-Called Life uma série memorável.

Alike de Pariah

Um coração partido se abre para o nascer do sol porque até a ferida é uma abertura e eu estou partida, eu estou aberta.

A adolescência é uma época difícil para qualquer um, mas pode ser especialmente dura para uma adolescente negra e lésbica encarando e abraçando a sua própria sexualidade dentro de uma família religiosa. Alike tem que lidar tanto com problemas corriqueiros da idade como brigas com a melhor amiga quanto a homofobia profundamente enraizada da mãe enquanto descobre sua própria identidade e percorre o caminho tortuoso para a vida adulta. Desde as roupas que usa até a pessoa por quem ela vem se apaixonar fazem parte de um processo de auto-aceitação e busca de pertencimento que culminam numa ruptura dolorosa e necessária com a família e a infância.

Malcolm de Dope

Para a maioria dos geeks, um dia ruim pode ser uma piada durante a aula, a ocasional pegadinha com sua comida e, no pior dos casos, levar uma surra dos atletas. Mas quando se mora nos Bottoms, um dia ruim é ser morto por acidente.

No seu último ano do ensino médio, Malcolm Adekanbi ainda está tentando conciliar a sua identidade como um aluno nota 10 com pretensões de entrar em Harvard com a forma que o mundo o vê: um jovem negro criado na periferia de Los Angeles por uma mãe solteira. Em meio a sua busca por fugir dos estereótipos e encontrar o seu lugar no mundo, ele alimenta sua obsessão por cultura hip hop dos anos 90 e toca com seus dois melhores amigos em uma banda punk. Depois de se envolver acidentalmente em uma briga de gangues, ele terá de lidar com tudo que faz parte da sua identidade, inclusive aquilo que ele rejeita.

RELAÇÕES DE PODER E BELEZA: A BELA E A FERA

A animação musical sobre a Bela e a Fera lançada pela Disney em 1991 foi um tremendo sucesso. Foi a primeira animação a ser indicada ao Oscar de melhor filme e fez parte da infância de uma geração inteira, justamente a minha. Podemos até nos considerar sortudas de termos pego essa fase de “revival” da Disney, onde ela lançou algumas das suas melhores animações e atualizou um pouco suas lições de moral, antes bastante antiquadas.

Agora, tínhamos protagonistas um pouco menos passivas e que sonhavam com outras coisas além de romance, embora isso acabasse quase sempre fazendo parte da vida delas de alguma forma no final. Bela é uma das personagens favoritas de muita gente, principalmente por se mostrar apaixonada pela leitura. Entretanto, com o passar do tempo comecei a ler mais sobre o filme e perceber mensagens bem problemáticas em meio a todas as outras qualidades da história.

O filme começa nos apresentando ao feitiço jogado sobre a Fera. Ele era um príncipe egoísta que vivia em seu castelo curtindo sua riqueza enquanto o resto da França arava o solo e puxava água do poço, até que um belo dia uma velha senhora bateu à sua porta e ele se recusou a ajudá-la por causa de sua aparência não muito agradável. Então a senhora se revelou uma bela feiticeira e o condenou a viver como uma fera horrenda até que ele aprendesse a amar alguém de verdade e fosse retribuído. Como bônus, ela jogou o feitiço no resto do pessoal que morava no castelo, os transformando em objetos domésticos.

Só nesses primeiros minutos de filme já temos alguns problemas. Pra começo de conversa, por que ele tem que aprender a “amar alguém”, no sentido mais amor romântico possível? Ele não deveria aprender a respeitar as pessoas em suas diferenças? Qual a revolução em amar alguém totalmente padrão-de-beleza-europeu como a Bela? E o fator “retribuição” complica mais ainda as coisas, pois trata receber amor como questão de merecimento. Isso poderia fazer sentido na medida em que, pela aparência monstruosa, a pessoa que o amasse o faria ignorando/aceitando a aparência. Mas isso não quer dizer que ele necessariamente se tornou uma pessoa boa.

O filme considera que ele só irá receber amor se começar a se comportar bem e tratar as pessoas com respeito, mas sabemos bem que na vida real isso está longe de ser verdade, e as coisas são bem mais arbitrárias do que gostaríamos. Nem sempre as pessoas são amadas porque merecem, mas filmes como esse podem incutir a ideia de que se você sofre uma rejeição, é porque a culpa é sua, você não se esforçou o bastante.

Em segundo lugar, por que a feiticeira se transformou numa bela mulher em vez de continuar como uma velha senhora? Coincidência ou não, o príncipe só se desculpou depois disso. Será que o filme está nos querendo dizer algo sobre sobre a relação entre aparência e poder? Como o tema central do filme é esse, penso que talvez não seja só uma coincidência.

Em terceiro lugar, a feiticeira transforma o príncipe em uma criatura horrenda para que ele sinta na pele o que é ser discriminado. A princípio isso parece ser um bom castigo, mas é na verdade algo mais complexo, que pode esconder uma perpetuação da discriminação aí no meio. Existem alguns outros filmes que tratam do mesmo tema, como Distrito 9 e Shrek, mas somente no último essa questão é realmente resolvida. Em Shrek, o personagem-título consegue ser aceito pelos outros como realmente é, justamente porque o filme se propõe a subverter contos de fadas. O mesmo não acontece em A Bela e a Fera.

O feitiço serve não como uma lição para o príncipe aprender a respeitar os outros, mas como uma punição. Ele não aprende a amar e respeitar sua nova aparência, e sim a buscar de tudo para se livrar dela. No máximo, o príncipe pode ter aprendido que ele não deve destratar os outros para não correr o risco de se tornar um deles! Isso é problemático quando vemos essa dinâmica aplicada de fato na vida real, quando vemos pessoas sugerindo que chupar uma r*** é solução para homofobia, ou desejando que uma pessoa racista se torne negra pra ver o que é sofrer. Essas pessoas não percebem que estão tratando homossexualidade e cor da pele como punição, justamente o caminho contrário ao da aceitação.

Em seguida, somos apresentados à protagonista da história: Bela, uma jovem que se mudou para uma vila no interior da França com seu pai inventor. Bela gosta de ler e é bondosa com todos, mas vive entediada com a rotina sem graça da vila e se sente tremendamente deslocada das pessoas de lá. A multidão canta, numa belíssima canção que serve como exposição sobre Bela, que ela é estranha e só vive com a cara enfiada num livro, “definitivamente diferente de nós”. Bela até tenta conversar com alguns, mas o único que dá a mínima bola pra ela é o dono da livraria onde ela aluga livros repetidos, porque já leu todos os disponíveis.

O filme sugere sutilmente que a diferença entre Bela e os habitantes da vila é intelectual, eles são ignorantes e fofoqueiros, ao passo que Bela cuida da sua própria vida e gosta de ler. Porém, podemos entender que a diferença também pode envolver alguma certa arrogância de classe. Apesar disso não ficar explícito, temos essa noção ao ver as diferenças entre as maneiras rudes do resto da vila e o refinamento de Bela, assim como o gosto pela leitura indica um maior acesso à educação, algo relacionado à situação financeira. Além do mais, os únicos com quem Bela finalmente se identifica e consegue formar laços são os habitantes do castelo da Fera, muito mais bem-de-vida que os da vila.

Em musicais existe o que chamamos de “I Want Song”, onde o personagem canta sobre suas aspirações na vida. (Lembram que o que Simba mais queria era ser rei? Pois é, essa é a “I Want Song”.) Na de Bela, ela canta que quer “viver num mundo bem mais amplo” e achar “alguém pra me entender”. Só que infelizmente essa primeira aspiração é bem vaga, e acaba nunca se concretizando de fato. A menos que consideremos “amplo” o mundo fechado do castelo. Quando o pai de Bela se perde na floresta a caminho de uma feira, acaba se tornando prisioneiro da Fera. Por sorte, o cavalo, Felipe, volta para avisar Bela e a conduz até o paradeiro do pai (sempre me questionava quando criança como Bela e o cavalo conseguiam se comunicar desse jeito tão preciso. Ela fala “me leve até meu pai” e o cavalo entende!).

Ao chegar ao castelo, Bela se voluntaria para virar prisioneira no lugar do pai. A Fera aceita, contanto que ela fique para sempre! Todos no castelo notam logo o quanto ela é bonita e começam a pensar que ela pode ser a salvação para o feitiço, se conseguirem fazê-la se apaixonar pela Fera. A Fera inicialmente a trata com ataques de fúria, a obrigando a jantar com ele, não muito diferente de Gaston. Bela o enfrenta e se recusa a jantar, mas ele se vinga ordenando que os criados a deixem passar fome. O comportamento extremamente abusivo da Fera infelizmente é minimizado pelo filme, tratado por todos os personagens como meros ataques de nervos que ele pode aprender a controlar se se esforçar o bastante. Para ser mais eficiente, os criados aconselham a Fera a ser gentil com Bela, e conquistá-la com cavalheirismo e presentes. E assim ele faz.