RELAÇÕES ENTRE ESTÉTICA, VIVÊNCIA E HISTÓRIA: CINEMA FEMINISTA ENQUANTO CINEMA DE DESVIOS

Quando comecei a me interessar por cinema, comprei um daqueles best-sellers, estilo catálogo, intitulado Tudo Sobre Cinema[1] – antes mesmo de me adentrar no feminismo acadêmico, percebi que tinha algo de muito distinto naquela historiografia do cinema: os perfis em sua grande maioria – lembro-me de ter encontrado apenas três diretoras numa listagem de mais de cem cineastas – eram de homens. Obviamente as mulheres eram representadas como musas/estrelas, mas nunca como criadoras daquela arte.

A direção de cinema, para mim, se vinculava sempre a um homem. Tornei-me jornalista e mais tarde produtora, foi só através da construção de um pensamento crítico que pude me libertar de certas amarras e reconhecer, que se eu quisesse, eu poderia sim ser uma diretora de cinema. Em contrapartida, esta falta de representação das mulheres, principalmente na história do cinema, faz-me questionar sobre as relações entre estética e política. Quais histórias são contadas nas narrativas cinematográficas? De que modo? Para quem e por quê? Que tipo de personagens são mais comuns nestas narrativas?

O problema do sujeito único – e por consequência, da perspectiva única – que permeia as discussões feministas traz para a análise do cinema a busca da subjetividade dos personagens. Para nós, críticas e realizadoras feministas, esse sujeito sempre foi o masculino. Quando no filme a mulher se torna o objeto de contemplação e não consegue participar da ação significante, ela estigmatiza um papel que será reproduzido na sociedade. É assim também no cinema… as mulheres são objetos de contemplação tanto no espaço diegético – isto é, dentro dos filmes – como na própria historiografia do cinema. Mas como podemos mudar esta realidade?

Alice Guy Blaché encenando no filme escrito e dirigido por ela mesma, A senhora tem vontades (1907). Em seus filmes as mulheres têm papéis assertivos.

Como sujeitos críticos e artistas de seu tempo, nós, enquanto cineastas, deveríamos priorizar um cinema de mulheres[2]. Com esse termo, o que Teresa de Lauretis propõe é que se faça um cinema em que possa ser respondido o apelo “por uma nova linguagem do desejo”, isto é, um cinema que construa outra medida para o desejo e dê condições de visibilidade para um sujeito social diferente.

Em oposição a Laura Mulvey[3], Lauretis não argumenta contra o prazer visual ou o ilusionismo (para a teórica, esses dois artifícios são inerentes ao cinema), mas pela presença de outros olhares na linguagem cinematográfica. Dentro de um cinema feminista, haveria de se evitar a supressão das diferenças – de qualquer ordem. Logo, a estética feminista no cinema tem a necessidade de retratar a figura feminina não como “a mulher”, por meio da mesma imagem repetida, mas como sujeito em sua heterogeneidade.

O que a noção de representatividade propõe é que, por meio da diversificação entre os produtores de significado, no caso, os cineastas, seria possível também uma abordagem temática e estética diversificada.

Como os meios de produção e os realizadores em audiovisual influenciam nas representações do mundo? Levando em consideração a sociedade patriarcal, em que os produtores de significado são, em sua grande maioria, homens brancos heterossexuais, estas obras cinematográficas acabam por refletir a mesma dinâmica, bem como as próprias relações dentro desses meios de produção: o processo é o produto e vice-e-versa. Uma indústria de cinema que é patriarcal, hierárquica, onde as relações de poder são opressoras, resulta em produções cinematográficas que revelam estes estilos de vida, por mais que sutilmente.

Ao pensarmos em diversidade estética e temática no cinema (em busca de um cinema feminista), seria preciso, então, pensar em diversidade não só relacionada aos produtores (mulheres, negras, trans, gays), mas também aos próprios meios de produção. Ao analisarmos dessa maneira, um cinema feminista não seria apenas um cinema de mulheres ou para mulheres pautado na diferença sexual; um cinema feminista seria aquele que discute a linguagem hegemônica patriarcal em prol da diversidade:

1) Nos meios de produção cinematográfico – buscando modelos distintos de produção, distribuição e suporte;

2) Entre os realizadores – pela valorização de cineastas com experiências de vida e olhares diversos;

3) E de temáticas que foram excluídas por pertencer ao “universo feminino”, sendo consideradas menores – a sensibilidade, a intimidade, a poesia, a conversa, a vida privada.

Entretanto, essa discussão, muitas vezes, acaba sendo realizada distante da perspectiva histórica e feminista, ignorando o problema da identidade política e a questão da experiência na construção da subjetividade e na significação do real. Exemplo é a dissertação O Cinema Brasileiro de 1961 a 2010 pela Perspectiva de Gênero (2011), de Paula Alves, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ence/IBGE), em que se constata que a presença de profissionais do sexo feminino na cinematografia nacional sempre foi menor do que profissionais do sexo masculino. Até os anos 1930, só há registro de uma mulher na direção: Cleo de Verberena (1909-1972). A sua produção mais conhecida foi O Mistério do Dominó Preto (1930), filme mudo que conta uma história de suspense envolvendo temas como assassinato e traição.

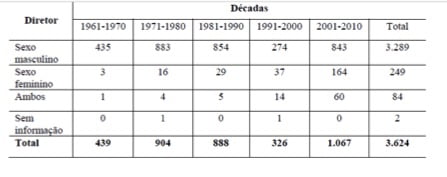

Nos anos seguintes, o aumento foi de duas a três cineastas por decênio, o que evidencia uma discrepância entre os diretores e diretoras. Com o início da Embrafilme, esse número aumentou, mas a entrada da empresa estatal não conferiu simetria entre gêneros nas produções. Tal panorama pode ser mais bem observado na Tabela 1, da dissertação de Paula Alves (2011):

A pesquisa mostra que, entre as décadas de 1960 e 2010, os cargos de comando decisório (direção, produção, roteiro e fotografia)24 na produção cinematográfica são ocupados majoritariamente por profissionais do sexo masculino. Entre as cineastas que fizeram carreira nesse período estão Carla Camurati, Laís Bodanzky, Tata Amaral, Eliane Caffé, Monique Gardenberg, Suzana Moraes, Mara Mourão, Rosane Svartman, Daniela Thomas, Sandra Werneck, entre outras.

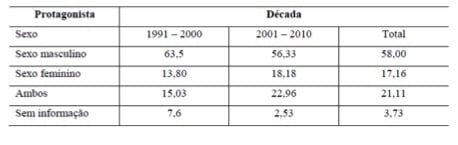

Quanto aos protagonismos nas narrativas, a assimetria também acontece, como mostra a Tabela 2

Os corpos importam – não exclusivamente pela sua marca social, mas também pelo modo como o corpo experiencia a vida, um corpo que transcende para além da sua carcaça. É nesse sentido que nem sempre um filme feito por mulheres vai comunicar, por exemplo, uma mensagem feminista. De qualquer forma, continuamos a pensar criticamente em diretrizes para um cinema feminista, enquanto aquele que desafia a linguagem e os modos de produção simbólica. Maria Célia Selem escreve em seu livro Políticas e Poéticas Feministas “Dizer que não existe um olhar feminino essencial não é o mesmo que negar os séculos de priorização do olhar masculino – que pode ser interrogado por outras perspectivas e experiências, como as das mulheres.”

Não se trata de pensar uma identidade sexual determinante, mas de entender o cinema como pensamento/criação atravessado pela subjetividade. Façamos um cinema feminista!

[1] KEMP, Philip (Ed.) Tudo Sobre Cinema. Rio de Janeiro: Sextante.

[2] O termo “mulher” é utilizado neste texto segundo a argumentação de Mulvey e Lauretis, o ser socializado como do gênero feminino.

[3] Em seu mais famoso artigo, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey analisa filmes do cinema hollywoodiano clássico sob a perspectiva da psicanálise e teoriza o cinema segundo os conceitos de escopofilia, fetichismo e voyeurismo. Ela entende o cinema feminista como aquele que destruiria o prazer visual em busca de outra linguagem.