ME QUERO INTEIRA E INCONDICIONAL

“Sita Sings The Blues” (2008) é um longa de animação da auto-intitulada “a mais amada cartunista desconhecida da América”. Nina Paley, a cartunista, animadora e diretora deste trabalho, se apropria e remixa criativamente diversas referências que vão desde fragmentos auto-biográficos, até o livro sagrado hindu “Ramayana”, épico sânscrito de 500 A.C. Tudo isso temperado com o charme das canções de Annette Hanshaw, uma das primeiras cantoras de jazz nos anos 20.

Despedi-me de minha amiga Mari, depois dessas conversas longas no horário de almoço que parecem uma terapia no meio do dia. Lembro-me de ela dizer: “de alguma forma, ele fala de amor incondicional”. O filme em questão era Sita Sings the Blues (2008), da animadora e cartunista Nina Paley.

Existe um elo comum entre o ato de conversar comendo uma sopa tailandesa e de ouvir um mito antigo: o conforto que ambos trazem e as emoções primordiais que são tocadas. E, por outro lado, há uma a diferença cultural, as especiarias são leves e doces, um sabor anacrônico para um saturado paladar industrial-ocidental.

Isso me fez pensar na coexistência das diversas realidades sociais e raciais, que no caso cercam a existência de mulheres no sentido do feminismo interseccional, – para entender melhor indico Djamila Ribeiro. E, assim como a realidade necessita de uma leitura cuidadosa, os mitos também. Então busquei olhar para Sita Sings The Blues com algumas camadas, gosto de imaginar que um “bom filme” acontece quando conseguimos descascá-lo e encontrar mais de um significado. As camadas que escolhi para analisar foram a mítica, a estética e estrutura de gênero das personagens.

Como fala Joseph Campbell em A jornada do herói, os traços arquetípicos e a estrutura oral dos mitos atravessaram milênios levando em seu bojo uma moral, um ensinamento que retratam a ordem social de uma época. A moral, por sua vez, não é rígida, e se modifica ao longo da história da humanidade. Os costumes e valores podem ser tão anacrônicos quanto alguns sabores. O que acompanha a formação de um mito depende da cultura, do momento histórico e do contexto onde surgiu.

Durante muito tempo os mitos considerados “universais” transmitiram para outros formatos de narrativas (as literárias e cinematográfica) costumes pautados em sociedades patriarcais que repetiam o lugar objetificado das personagens femininas. Trabalhos como A Jornada da Heroína e o Mito da Virgem, assim como estudos da mitologia yunguiana sobre arquétipos femininos, nos trazem outro olhar frente às narrativas consagradas. O ponto diferencial de jornadas de arquétipos femininos é que a moral ou o devir pelo mundo passa antes pelo devir psíquico, uma jornada interior, rumo ao autoconhecimento. Uma transformação de si para poder transformar algo no mundo.

Em Sita Sings the Blues temos o antiquíssimo livro sagrado indiano de Ramayana. Em formato de poemas épicos, ele é uma estrutura mítica balizadora da cultura hindu. A diretora Nina Paley destacou o casal heterossexual romântico, Rama e Sita, que protagoniza o mito. Como esse mito reflete uma estrutura social fortemente pautada no patriarcado violento que, apesar das transformações políticas, ainda hoje é presente na Índia?

Afinal, de quem é a jornada?

Uma nova oportunidade de emprego em outro país. Um chamado divino para provar sua força. Por que essas são jornadas irrecusáveis para protagonistas homens?

Vemos os principais plots (enredos) de Sita Sings The Blues em paralelo: a história mítica de Sita e a própria história de Nina, como autora-personagem. Diferente do mito, a diretora coloca Sita como personagem principal da história no mito Ramayana. No entanto, Nina-diretora mantém certas estruturas na narrativa que condicionam o destino de ambas as personagens às ações dos seus parceiros.

Quando o namorado de Nina recebe uma proposta de trabalho na Índia, eles precisam encarar uma mudança radical. A partir daí, ele começa a se distanciar emocionalmente de Nina.

Durante a aventura de Rama, Sita é sequestrada e vive em um cativeiro com o rei Ravana. Rama volta de sua aventura e chantageia Sita, impondo que ela faça “provas de fogo e água” para que prove sua “pureza”. Ele a humilha, duvida de sua palavra e coloca a vida dela em em risco, para provar que não irá ferir sua honra masculina. O destino de ambas as mulheres escorrega entre suas mãos para as mãos dos maridos.

O movimento passivo esperado da mulher, no caso de Sita, não é apenas a espera passiva, mas também a naturalização da violência. Ela é mantida em cativeiro por um rei e, mesmo depois de liberta, enfrenta sentimento de culpa pelo abuso sofrido e pelo posterior isolamento e julgamento social. Ela não poderia constituir uma família nos parâmetros aceitos pela sociedade hindu.

Faço aqui uma pequena colagem mental, trazendo um fato atual sobre o movimento feminista indiano. Uma muralha de mulheres marginalizadas (castas baixas, trans, povos da floresta), Vanitha Mathi, foi a imagem que estampou os jornais em abril de 2019. Reforçando a importância do aprendizado da escuta pelo feminismo interseccional, o fato nos lembra da realidade que mulheres indianas vivem sob o poder do hinduísmo ortodoxo, pautado em ideias de castas sociais, sexismo e neocolonialismo.

Revisitar o mito que constitui essa tradição patriarcal é, portanto, chegar em sua raiz.

Múltiplos enredos e o remix da cultura livre

A oralidade no filme aparece marcada pelas personagens-sombras como a figura de narradores da antiguidade que caçoam e fazem pequenas mudanças interpretativas de contexto durante o desenrolar da história. Esse exercício torna-se uma demonstração de como as narrativas orais são suscetíveis a mudanças e interpretações, derrubando a ideia da verdade e da história única.

Nina-diretora defende a cultura livre (nada melhor do que Wikipedia para falar disso). Baseada na ideia da liberdade de modificação e distribuição, a ideia de Cultura Livre é encontrada também no manifesto “RIP: A remix Manifesto”, e no livro “Cultura Livre” do criador Lawrence Lessig que originou o selo Creative Commons. A cultura livre defende que obras culturais e criativas, depois de um período, se transformem em domínio público retornando benefícios à sociedade.

Ao utilizar sem a concessão dos direitos autorais as músicas de Annete Hanshaw, Nina-diretora provocou após o lançamento online do filme uma balbúrdia na indústria cultural. Essa história, ao invés de prejudicar ou “roubar” qualquer originalidade da obra musical de Annete Hanshaw, provocou o contrário. Trouxe sua obra repaginada e com uma releitura contemporânea, tornou-a viva novamente.

Nina-diretora traz para o modo de produção a ideia de propriedade/liberdade que também é tratada no drama da personagem de Sita. A trilha musical por si só é uma personagem do filme. A terceira integrante dessa narrativa, a cantora Annette Hanshaw, também aparece como representação de Sita. Ela foi uma estrela do jazz americano da década de 30. O blues traz seu aspecto trágico e melancólico.

É fundamental ressaltar a origem etnocultural do blues, que se originou da população negro-americana, e os traços melancólicos mostram a resistência e a tristeza diante da experiência da diáspora e escravidão. O blues sofreu apropriações de cantores e cantoras brancas, como no caso de Annette Hanshaw. A cantora retrata sofrimentos de sua condição de mulher falando sobre submissão, relações abusivas, o sofrimento decorrente de uma situação de opressão e violência.

O que impressiona no filme é a originalidade ao costurar tantos enredos e fazer um caldo cultural com diálogo entre tradição e relações modernas multiculturais. Nesse caldo, de forma utópica (ou como imaginação de um futuro possível), essas tradições poderiam ser vividas sem conflitos ou dominações.

Libertando os traços

No artigo ‘Whose Body Is It?’, dentro da coletânea Animating the unconscious, a pesquisadora e artista Alys Hawkins defende a singularidade da animação como linguagem que conecta-se com a linguagem do inconsciente. Permitindo que este se expresse de forma não linear e através do desenho, ganha-se espaço para metamorfoses, anamorfoses e exageros que não são vistos em filmes live action.

Nina, em sua animação tragicômica remixada, flui entre fronteiras dos gêneros fílmicos. No desenho das personagens, a animadora reforça os estereótipos de gênero e beleza lembrando cartuns americanos hipersexualizados. A ironia escancara as dores, mas não liberta seus personagens dos estereótipos. O estilo de desenho se altera e perde o caráter de cartum sexualizado, para um desenho mais fluido e em camadas, quando Sita começa a se libertar dos papéis (literalmente!) socialmente impostos.

O amor incondicional, a flecha que abraça

“A paixão amorosa, desde o princípio, não é capaz de uma visão objetiva do outro, de entrar nele, antes é, um entrar profundo em nós mesmos, uma solitude multiplicada”

– L. Andreas Salomé (1986)

O arco é uma arma e também um símbolo recorrente em mitologias, como em Ramayana ou em Penélope. Ligado ao movimento necessário de se arquear, de se desdobrar diante da vontade para conquistar o que se quer, o arqueiro no entanto, é o conquistadOR.

Divagando sobre o ato de amar, encontrei Coral Herrera, uma estudiosa feminista queer que, em Os mitos românticos na sociedade ocidental, aponta o amor romântico como uma espécie de religião pós-moderna coletiva que nos promete a “salvação”. Ela mostra como ficamos incrustados na idealização e na decepção enquanto não nos abrimos a outras formas de amar.

Mesmo depois de acontecimentos sofridos, Sita repassa sua tradição para os dois filhos, em um canto de adoração ao pai ausente e abusivo. Ela cria e transmite uma imagem do pai que as crianças não chegaram a conhecer. A maternidade é retratada como uma fase “blue”, triste e solitária pela qual Sita atravessa acompanhada apenas de seu guia espiritual. Com o tempo, Sita alcança sua individuação.

No fim encontramos o amor incondicional e a incapacidade de mudança da masculinidade de Rama. Vemos Sita, que criou os filhos sozinha e próxima do mentor espiritual, cantando sua adoração ao pai das crianças. Rama reencontra a família por acaso. Ele não é capaz de enxergar o amor incondicional e continua com a ladainha repressiva de que Sita precisa lhe provar fidelidade.

Nesse momento, Sita conclama a deusa-mãe e entrega a única coisa que a pertence, seu valor maior: sua verdade. Toda a força, dedicação, amor que transmitiu aos seus filhos e junto com eles a lembrança – mesmo que fabular – do “bom pai” são oferecidos à Mãe-terra. Ela simboliza na cultura hindu a origem do Universo, criadora da vida, que engole ou abraça Sita em seu bojo.

Me pergunto, ainda, se manter as características de receptividade e amorosidade apenas quando falamos de arquétipos femininos não seria uma manutenção da binaridade, e da função maternal ligada apenas a mulher? Talvez seja necessário uma discussão e distinção entre arquétipos femininos/masculinos/andróginos e a discussão sobre identidade de gênero nas narrativas. Papo para uma próxima vez.

Aberta a interpretação, a metáfora nos coloca em duas interpretações: seria essa a volta de Sita para seu “amor inteiro”, ao ser integral? Ou seria uma versão suicida da história de mulheres que encontram a liberdade na morte? Sita dança com o fogo e se metamorfoseia: sacrifício ou ritual de passagem?

Nina brinca com essas duas possibilidades, sem nos dar uma resposta certa ou errada. Ambas lidam com a esfera da passagem pela dor, seja pelo sacrifício da própria vida, ou por ser necessário ter que ofertar o que se tem de mais valoroso para si. Não é assim que nos sentimos quando temos que sacrificar algo em nome de um relacionamento, trabalho ou escolha pessoal? O que deixamos para trás era possível de abandonar ou leva consigo uma parte do nosso ser inteiro?

O machismo e a violência que fazem parte das relações afetivas e da intimidade costumam ser os mais difíceis de se pronunciar, pois a chantagem pela promessa de afeto, da manutenção de um laço baseado na ideia de propriedade, muitas vezes é a única forma de ser amada que nos foi apresentada até aquele momento. A chamada para o auto-conhecimento e processo de cura através dele se dá pelo “amor inteiro”, como diz bell hooks. E pergunta brota uma pergunta: é possível manter a ideia de “construir” uma relação juntos sem a ideia de propriedade?

Como diz bell hooks em Vivendo de amor: para que seja possível o despertar interior é necessário um espaço e boas memórias, que nos deem exemplos de amor inteiro e de se relacionar com o outro em uma relação sem dominação. Por isso, lutar pela igualdade de gênero e racial é uma via de mão dupla, é transformar a si e transformar o mundo. Prosseguir é um movimento contínuo de estar sempre em vias de se completar plenamente.

Reinventar nossas formas de amar e nos amar não é excluir as formas que já existem. É um convite para pensar uma educação não apenas sexual, mas sentimental e sensível. O amor pode ser uma transgressão espiritual, mas que ele funcione como alimento para a vida, e não como alienação de si.

Leia os outros textos de Ana Julia Cavalheiro em seu Medium.

Assista ao filme aqui.

POR QUE AMOR MALDITO É IMPORTANTE PARA NÓS, CINEASTAS NEGRAS CHEIAS DE SONHOS

Nunca pensei em ser cineasta. Mesmo tendo crescido fascinada por imagens, sobretudo pela televisão, até eu entrar na faculdade nunca havia passado pela minha cabeça a possibilidade de trabalhar com cinema. Apesar de meus pais terem um amigo próximo cineasta, durante meus anos de formação escolar essa era a única referência de alguém de uma realidade parecida com a minha que fazia parte do “mundo mágico” do cinema. Nunca soube de nenhuma mulher, muito menos uma mulher negra, que tivesse alcançado esse status.

Não pretendo falar da minha trajetória dessa vez, gostaria de falar sobre possibilidades, sobretudo a possibilidade de transformar realidades através da invenção. Acredito que muito da crença na possibilidade de mudança vem daquela sensação de identificar em outras experiências caminhos que as tornem palpáveis, quase como: “hum… bom, se fulana conseguiu, eu também consigo”. E no caso de uma menina negra da zona leste de São Paulo conhecer a trajetória de outras mulheres negras pobres que ousaram fazer filmes é manter a fé de que pode ser possível transformar realidades, nem que seja inventando nas telas novas formas de viver. Não ignoro as dificuldades materiais, nem as urgências do cotidiano que nos impedem de nos dedicarmos ao cinema, mas acredito que alimentar nossos sonhos é uma forma de alimentar nossas existências.

E aí que eu escrevo esse texto para você, jovem negra com poucos recursos, mas cheia de sonhos. E parto da experiência de uma cineasta, mulher, negra, pobre e muito ousada, mas também invisibilizada pelo racismo e machismo da cinematografia brasileira: Adélia Sampaio. Nascida em Minas Gerais, filha de empregada doméstica, Adélia foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, mas seu filme Amor Maldito, lançado em 1984, ficou quase trinta anos num ostracismo revelador das estruturas que sustentam o mundo das artes brasileiras.

Amor Maldito foi o título de uma reportagem do jornal carioca O Fluminense publicado no início dos anos 1980. A crônica jornalística trazia um caso que aconteceu no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e narrava a história de duas mulheres lésbicas que haviam tido um relacionamento, e após seu fim, uma delas havia se suicidado. Entretanto, a ex-companheira da falecida foi acusada de assassinato e o caso levado a tribunal. O longa-metragem de Adélia, inspirado nesse acontecimento, narra a partir do julgamento de Fernanda (Monique Lafond), sua relação com a ex-companheira Suely (Wilma Dias) e traça um retrato da justiça e da sociedade brasileira a partir de figuras caricatas, como a família evangélica de Suely e o advogado sensacionalista da acusação.

Estamos falando de um filme produzido nos anos 1980 e pensar a trajetória de Amor Maldito nos convida a refletir sobre sexualidade, gênero e raça no contexto do cinema brasileiro e seus diálogos. Amor Maldito pode ser visto como uma obra à frente do seu tempo, mas tanto a escolha certeira em sua abordagem temática quanto as questões ligadas a sua produção e distribuição marcam o retrato social de uma época: anos de ditadura militar, conservadorismo político e moral, e estruturas que mantém as desigualdades de gênero e raça. O filme teve de ser “fantasiado” de pornô para conseguir alguma visibilidade, e ganhou mais destaque pela atmosfera sexual que o rodeava, do que pelo debate que propunha, tendo seu conteúdo praticamente ignorado tanto pelo público, quanto pela crítica.

Numa breve historiografia do cinema nacional, podemos reparar nas dinâmicas, muitas vezes homofóbicas, que marcaram as construções narrativas em torno das vivências das pessoas LGBTs. Na época das chanchadas, populares nos anos 1940 e 1950, personagens homossexuais homens foram majoritariamente representados como estereótipos de gays afeminados, servindo à narrativa como alívio cômico ou travestidos de forma assexuada. Dessa forma ficava mais tragável para o público a aceitação desses personagens, pois suas subjetividades não eram postas na narrativa. A temática também foi deixada de lado pelo cinema novo, que preferia discussões sobre classes sociais, e encontrou um pouco mais de penetração no cinema marginal. Foi a partir dele que personagens homossexuais começaram a ocupar papéis centrais nas narrativas, ainda que ligando a homossexualidade à marginalidade.

A temática lésbica, entretanto, ganhou apelo nos filmes da pornochanchada, que valorizava o desejo e a curiosidade do homem heterossexual, trazendo personagens com pouca ou nenhuma afetividade e complexidade. O lesbianismo era apenas um estágio na história pela qual a mocinha passava para levá-la a ficar com um homem. Além da falta de sutileza com a qual era inserida, normalmente a “lésbica real” da história — a corruptora da mocinha — se torna uma assassina, serial killer, ou seja, o verdadeiro obstáculo a ser combatido. Um exemplo dessa representação pejorativa é encontrada em As Intimidades de Analu e Fernanda (1980), de José Mizziara, com atuação de Monique Lafond.

Monique Lafond foi atriz de diversos filmes pornôs e viveu a personagem Fernanda em Amor Maldito, a executiva acusada do assassinato de sua ex-companheira. Já Wilma Dias, que interpretou Suely, era a “garota da banana” que aparecia na abertura do programa Planeta dos Homens (1976), da TV Globo, cuja imagem tinha um forte apelo sexual. Na busca por reportagens, notícias e críticas sobre o longa de Adélia foram encontradas menções ao filme quando vinculados às suas atrizes. O que chamava atenção para Amor Maldito era a atmosfera sexual que o rodeava, mais do que a visão crítica que da sociedade brasileira e de como ela condenava as relações homossexuais na época.

Amor Maldito é um dos filmes que aborda o lesbianismo de forma mais positiva na produção nacional, sendo um retrato social da época. Inovou não na linguagem, mas na abordagem sensível e crítica de uma temática marginalizada, porém a dificuldade em sua distribuição – atrelada ao preconceito homofóbico e as barreiras impostas a uma mulher negra – não o tornou conhecido do grande público. À época de sua produção, a Embrafilme era a empresa responsável pela regulação das políticas públicas e incentivos financeiros para a produção e circulação de filmes nacionais. Dentro do contexto político e social da ditadura militar e do forte conservadorismo no que diz respeito às relações sexuais, a empresa chegou a reduzir o orçamento da produção até chegar a zero, afirmando que não compactuava com uma obra que perpetuasse e fosse vista como panfletagem de uma “doença”. Em busca de alternativas para produção, Adélia liderou um sistema de cooperativa, prática muito comum no teatro (onde ela trabalhou durante anos) para que o filme tomasse corpo.

No Brasil, quando da exibição de Amor Maldito em salas de cinema, o filme foi recusado por diversos exibidores que se negavam a dar espaço para esse tipo de debate. Até que o longa foi apresentado a um exibidor, conhecido como Magalhães, que se interessou pelo tema e viu nele a oportunidade de circulação desde que fosse vendido como filme pornô. E foi assim que Amor Maldito estreou na Galeria Olido, em São Paulo, em 13 de maio de 1984, em meio programações de filmes pornôs e cartazes sexualmente apelativos.

Mesmo que suas opções estéticas gerem controvérsias, principalmente devido às encenações exageradas e caricatas, o filme é bastante ousado e bem-intencionado, mas no meio da pornochanchada, não há espaço para boas intenções. Amor Maldito foi visto à época de seu lançamento como um intermediário entre uma obra-prima e as concessões aos apelos eróticos, o que o fez ficar sem público. O filme pouco tem desse apelo, na verdade: Adélia busca explicar a bestialidade que enreda a patética mitologia do sexo descartável, e oferece uma antologia de sexo com sentimentos de culpa.

“Só uma cineasta ousada é capaz de tornar reais coisas que a sociedade condena, como o casamento de Monique e Vilma”. Essa foi a descrição usada por Ailton Assis em sua crítica sobre Amor Maldito publicada na Tribuna da Imprensa de 1983. E Adélia é de fato uma vanguardista, uma cineasta sensível a temas marginalizados socialmente. Durante sua carreira esteve envolvida com outros temas das minorias representativas, e atrás das câmeras contava com presença massiva de mulheres em sua equipe. Antes de dirigir Amor Maldito, a cineasta já havia produzido dezenas de filmes do cinema novo e marginal, mas um episódio significativo de seu trabalho e que diz muito sobre as relações raciais no cinema brasileiro chama atenção: a presença do filme Parceiros da Aventura de José Medeiros no Festival de Gramado em 1980 que ficou conhecido como o “filme dos negrinhos”. Na ocasião, Adélia atuou como diretora de produção do filme, que apesar de ter chamado grande atenção do público, esbarrou na resistência racista dos jurados do festival, que não o premiaram por considerá-lo negro demais.

É essa resistência racista, em reconhecer o trabalho de artistas negros em prol da manutenção de uma estrutura que enaltece a produção de cineastas brancos, um dos fatores que influenciou o ostracismo no qual caíram Adélia e seu filme. O papel da Embrafilme, por exemplo, foi fundamental para os caminhos que levaram Adélia ao esquecimento. Enquanto seu filme não recebia apoio nenhum, filme dirigidos por homens brancos cujas temáticas favoreciam a manutenção do status quo recebiam financiamento e apoio para distribuição (cenário que não é completamente diferente de hoje, mas isso é assunto para um outro texto). Assim, eu questiono: Terá sido só a temática que fez de Amor Maldito um filme esquecido pelo público e crítica? Como esse mesmo público e crítica olharam para um filme dirigido por uma mulher negra nos anos 1980? E como esses olhares moldaram sua trajetória?

Talvez a trajetória de Amor Maldito tivesse terminado aí, se não fosse sua redescoberta no começo dos anos 2010, por outra mulher negra. Em 2013, Edileuza Penha de Souza realizou tese de doutorado pela Universidade de Brasília chamada Cinema na Panela de Barro: Mulheres Negras, Narrativas de Amor, Afeto e Intimidade. Ainda que esse não seja o foco da tese, a pesquisadora propõe uma discussão acerca do que é conceitualmente o Cinema Negro e faz um levantamento dos realizadores e realizadoras negras do cinema nacional, citando o pioneirismo de Adélia Sampaio.

A tese de Edileuza faz parte de um contexto maior de estudos e políticas afirmativas e identitárias que conquistaram espaço público no Brasil com mais força a partir dos anos 2000. Fruto das mobilizações sociais do movimento negro, organizado no Brasil desde os anos 1970, a implementação de uma política de cotas raciais nas universidades e órgãos públicos brasileiras tem mudado não só a composição racial dos cursos, mas tem transformado a produção de conhecimento com o surgimento de trabalhos nas mais diversas áreas, que tratam das relações raciais e de gênero a partir da perspectiva dos sujeitos negros. Este é um movimento que tem ganhado corpo no Brasil, em diálogo com outros países da diáspora africana, e encontrado reverberações na cultura digital, na política e também nas artes.

Desde que a figura de Adélia ressurgiu na pesquisa de Edileuza e foi difundida, sobretudo entre realizadores, curadores, militantes e pesquisadores negros, uma nova reescritura da história do cinema nacional tem sido proposta, sobretudo pelas mulheres negras. De 2015 para cá, Adélia Sampaio e Amor Maldito circularam pelo país num movimento de reconhecimento do trabalho de uma cineasta, mulher e negra, que foi propositalmente deixado de lado durante tantos anos. As reivindicações pelo reconhecimento do cinema feito por mulheres negras no Brasil tem pipocado, sobretudo desde 2016, e nos feito questionar, repensar e mover certas estruturas.

A redescoberta do filme acaba por escancarar a necessidade de reescrever a história desse cinema e está fortemente ligada aos movimentos organizados por pessoas negras. O reconhecimento do pioneirismo de Adélia traz à luz a discussão sobre os processos de invisibilidade das pessoas negras na sociedade brasileira, sobretudo em espaços tão elitizados quanto o cinema, e nos faz refletir sobre a influência dos debates públicos atuais na repercussão dos filmes. Mas, acima de tudo, destaca a necessidade de construção de um ambiente de possibilidades para que outras mulheres negras, como eu e você, enxerguemos no fazer cinema uma alternativa para inventar novas formas de viver e transformar as realidades que nos cercam.

CAFÉ COM CANELA, POR UMA ESPECTADORA NEGRA ENTRE A FRUIÇÃO E A CRÍTICA

Assistir aos filmes, desenvolver o olhar

Peguei-me refletindo no que mais pode ser dito sobre Café com Canela, longa-metragem de Glenda Nicácio e Ary Rosa que estreou há pouco em algumas capitais brasileiras, depois do costumeiro percurso em festivais. Já li toda sorte de elogio, de enquadramento – a maioria merecidos –, debates despertados. Meu texto talvez se fragmente então entre a descrição da minha experiência como espectadora negra, alguns conceitos que me vêm quando penso nisso tudo, e algumas cutucadas atiradas livremente.

Assisti ao filme pela primeira vez no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro do ano passado (2017) e me lembro dos suspiros finais, das risadas com Cidão, uma das personagens, senti no rosto algumas lágrimas, mas a impressão final foi de confusão. Não consegui montar com exatidão um mapa da minha apreciação.

“Gostei, mas…” e aí? Ver tantos filmes ao longo de vários dias e encontrar amigas e amigos logo após a sessão com inquisitivos “achou bom?” põe a mente numa disposição que nem sempre privilegia a fruição. E aliás, quem é que está no festival para fruir? Tanto quanto está estampado nos rostos presentes o amor pelo cinema, estão também as tensões todas, políticas, de representação, de espaço, as disputas. Pelo menos no Festival de Brasília, que acompanho há anos, tem sido assim, cada vez mais. De modo ambíguo e um tanto triste, quase sinto falta de quando ignorava todos os discursos que atravessavam as sessões, de quando era só uma estudante de ensino médio que ia ao festival para descobrir filmes que sabia que não seriam exibidos na televisão. Era uma chance e eu aproveitava ao máximo, muitas vezes sem saber se haveria ônibus para voltar para casa.

Mas eu disse quase. Porque se outros conflitos – ainda que até então apenas internos – não me atravessassem, talvez não estivesse aqui, escrevendo sobre cinema, tentando participar (com alguma discrição) dos debates atuais. Foram anos e anos desafiando os filmes com o olhar, tentando entender porque as ausências tornavam as presenças mais fracas e menos saborosas. Daí: universidade, faculdade de cinema, bell hooks, olhar para si, testar-se cineasta, fazer cinema, fazer cinema negro e feminista, perguntar-se que é afinal cinema negro. De lá pra cá a fruição muitas vezes ficou em segundo plano, em função do olhar oposicional e do cultivo crítico. Ainda amo cinema? É claro que sim, ou não despenderia tanto esforço.

Em 1992, bell hooks publicou Black Looks: Race and Representation e daí vem um de seus mais famosos ensaios, O Olhar Oposicional: Espectadoras Negras (1). Entre as tantas contribuições maravilhosas desse texto, bell hooks explica o olhar oposicional, o olhar crítico e aplicado das mulheres negras sobre o cinema, um olhar outro que não o da identificação, da objetificação, do voyerismo, ou tudo que a teoria feminista queria descortinar, mas que não nos abrangia por completo. Mais que um conceito a ser aplicado de maneira automatizada (como aliás vem sendo ultimamente na academia), é claro para mim como o olhar oposicional descreve o estado mental que muitas mulheres negras aprenderam a cultivar para simplesmente estar nas salas de cinema, ver e assistir tantos filmes em que nossa ausência declarada em imagem e discurso poderia ter sido, anos após anos, uma completa mensagem de desistência.

Que mulheres negras não tenhamos desistido do cinema – após décadas do mais absoluto desprezo por nós – é o atestado empírico do que dizia bell hooks. Há algum poder no olhar, por menor que seja, e nos apegamos a ele com muita força, sem nem saber bem para onde nos poderia levar. Aguardamos, eventualmente chegamos a pequenas ilhas, lugares maravilhosos, como Café com Canela. E treinada, habituada ao olhar oposicional, crítico, construtivo, na companhia de colegas que fazem o mesmo, como é num festival de cinema, nem sempre consigo habitar com plenitude a ilha de um cinema tão raro para mim.

Café com Canela, a travessia

Rara também é esta experiência dúbia, então. De um lado, o olhar oposicional, que me permitiu possuir o cinema sem ser por ele possuída, de maneira que pudesse me encantar com o que está na tela, mesmo com a plena consciência do quase institucionalizado desprezo por imagens negras, e imagens negras femininas ainda mais. Com esse olhar assisti Café com Canela no festival, deixei-me atravessar por algumas emoções de maneira organizada, quis pescar referências, analisar linguagem, chegar a um veredicto, acompanhar esse importante momento político, uau, um filme desses, co-dirigido por uma mulher negra, não só selecionado como vencedor do prêmio do júri popular. Mas não me deixei possuir e nem me dei conta que podia.

Do outro lado, o que experimentei ao rever o filme na sala de cinema, eu e a tela, sem a pressão do veredicto, sem precisar me opor. Nos primeiros minutos de exibição, ainda nas cenas em que Margarida assiste a vídeo de aniversário do filho morto, escutei as risadas, vi a bicicleta, era meu aniversário. O tio dorminhoco que sequer segura o copo, talvez bebum, talvez cansado depois do trabalho, era meu tio. Margarida não parece minha mãe, mas de alguma forma é minha parente. Talvez uma tia-avó risonha que tenho. Risonha mas sofrida. O bolo do flamengo, a cervejinha, meu pai. Coxinha, bombom, rosa, toda sorte de alimento também para a memória.

Fui entrando, me acomodando. Foi fácil. A tristeza não trouxe desconforto. O filho morto são as duas filhas da minha avó, que tão cedo também morreram. Cidão é uma tia-avó minha que é uma figura. Ivan não é meu parente, mas é uma mistura de vários amigos, inteligentes, doces, engraçados, gays. Margarida e Violeta são tantas, e ao mesmo tempo são linguagem. Violeta é o próprio espírito do filme, o corpo/imagem pelo qual passaram depressão, renascimento, fome, nutrição, o jogo de equilíbrio que se fez veículo para a travessia espiritual em vida de Margarida.

E que promoveu também a minha travessia por onde nem sei, ali no escuro do cinema, diante de tão pungente representação daquelas experiências. Morte, impermanência, busca por sentido que não se encerra enquanto há vida, estava tudo ali. Ao final do filme, estava em lágrimas, pensei em tantas coisas sem nem saber que estava em ebulição. Senti que passara por uma sessão de fruição, pura e simples, guardei a oposição no bolso, não precisei me opor.

Política, enfim

Café com Canela é um filme fácil, e isso não é pejorativo. É facilmente reconhecível no cinema que se propõe a fazer, algo pelo qual estamos sempre aguardando, havia lugar para aqueles sons & imagens no meu eu espectador, certamente no de muitas pessoas, negras ou não. Se para mim a maior facilidade/felicidade residiu na fruição, para outros infelizmente talvez possa residir no encaixotamento. “É um retrato negro” seguido de vários bonitos adjetivos soa como reconhecimento, mas há um burburinho que denuncia certa condescendência.

É triste, a condescendência. Muitas vezes denuncia que aquele espaço está sendo aberto à força, digamos, duma voluntária aceitação do material artístico por valores outros que não o da arte. Ainda que as discussões internas já tenham superado essa falsa dicotomia arte/política (superaram?) é fato que existe um público que quer se emocionar, fruir, e espera, até mesmo sem saber, poder guardar no bolso qualquer nível de olhar oposicional que possam ter cultivado para não precisar abrir mão de gostar de cinema.

Se Café com Canela é um “bonito retrato negro”, talvez seja porque negra também é a vida, negra também é a arte, negros são também os espectadores. Isso é apenas um lembrete. Vale se esforçar mais nas definições, na descoberta do próprio olhar resistente que a crítica branca muitas vezes não sabe que tem, mas tem. Nesse caso, o olhar que não procura as profundezas da condição humana em narrativas negras. É um olhar que se imagina num lugar em que pode ditar o coeficiente artístico de uma obra, porque entende a função da arte e olha (de cima) para os filmes de pessoas negras/sobre pessoas negras como ainda carente, ainda por ser.

É o olhar que foge à sensibilidade – sensibilidade, não certeza – de que “o objetivo da arte é preparar uma pessoa para a morte, arar e cultivar a alma”, como disse Tarkovsky (2), e que ao cinema feito por/com/sobre pessoas negras não falta nada além de espaço, respiro, tempo e alimento para se desenvolver sempre e mais como cultivo da alma que é, e será. Se resta dúvida, sugiro assistir Café com Canela de novo. E de novo.

***

Para pensar sobre os rumos e possibilidades do cinema negro no Brasil atual, sugiro dois textos que alimentaram minhas reflexões e que possuem a virtude de expandir questões em vez de encaixotá-las. São eles: O que pode ser o cinema, e o cinema negro, brasileiro em 2018, de Heitor Augusto, e a resposta de Juliano Gomes, Carta ao Heitor (ou Desculpe a bagunça ou Ao mesmo tempo).

(1): Uso o termo olhar oposicional presente na tradução do texto de Raquel D’Euboux Couto Nunes para o livro Traduções da Cultura (org. Izabel Brandão). Na tradução de Maria Carolina Morais, disponível no blog Fora de Quadro (de Carol Almeida), o termo usado é olhar opositivo.

(2): reflexão presente em Esculpir o Tempo, de Andrei Tarkovsky, no capítulo “Arte: Anseio pelo ideal”.

EL LUGAR MÁS PEQUEÑO: DESCOLONIZAÇÃO E FABULAÇÃO

Diante da grande visibilidade e dos notórios holofotes dedicados aos diretores mexicanos em destaque nos últimos eventos mainstream de cinema internacionais, como Guillermo Del Toro (vencedor do Oscar de Melhor filme em 2018 com A Forma da Água) e Alfonso Cuarón (diretor de filmes como Gravidade e E Sua Mãe Também), muito pouco ou quase nada acessamos das realizadoras mexicanas.

Num exercício de expandir o olhar sobre cinema latino-americano produzido por mulheres, essa crítica se debruça no trabalho da Tatiana Huezo Sánchez, uma diretora de cinema salvadorenha-mexicana. El Lugar Más Pequeño (2011) é o seu primeiro longa-metragem, o filme circulou em diversos festivais internacionais e foi premiado como melhor documentário no festival suíço Visions du Réel, além de ter recebido o Premio FIPRESCI, Mención Especial no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2011) e diversas outras premiações ao redor do mundo.

“Há camadas mais profundas de verdade no cinema, e há uma coisa como a verdade poética, extática, que é misteriosa e elusiva, e só pode ser alcançada através da fabulação, imaginação e estilização” Werner Herzog

É legítima uma proposta de diálogo de apelo lírico com a dor dos sobreviventes de estados de exceção?

Como encontrar poesia ao dar forma a memórias do caos? O exercício poético ao delinear essas narrativas é coerente? Ou seria preciso considerar que ele poderia atrair consigo um viés pacificizante?

El Lugar Más Pequeño (2011), documentário dirigido por Tatiana Huezo, trata da trágica história de um povoado de El Salvador que teve o curso da trajetória de suas vidas vilipendiado pela guerra civil e chegou muito perto de desaparecer do mapa. Após uma breve contextualização inicial – letterings em uma tela preta destrincham os detalhes desse capítulo de dor que se estendeu por 12 anos para essas famílias – o restante da obra costura uma fabulação de renascimento pelo olhar dos moradores daquele local. Para além do apego ao trágico, a diretora desenha em seu roteiro a reinvenção de um lugar, de um lar.

Nos minutos iniciais do filme temos contato com imagens dos personagens, cujas falas guiarão o documentário, em segundos de completo silêncio, numa espécie de luto diante do texto inicial. Os olhares são atravessados pelas fissuras deste passado, mas a sequência não transmite uma morbidez, as feições são altivas, estão reinventadas, reimaginadas.

A partir de um relato em off de uma das sobreviventes do povoado começamos a entrar em contato com o processo de retomada das terras por parte dos antigos moradores que foram obrigados a abandonar suas casas e se esconder para sobreviver. As palavras descrevem o caos que encontraram na volta e o desolamento, mas também são repletas de força. As imagens que compõem a sequência são permeadas de planos gerais da geografia e da vida natural que permaneceu ali na ausência dos moradores: imagens da mata verde, viva e pulsante, e sons de animais que ressoam como um jazz improvisado, uma sinfonia errante e contínua. Nesse momento, a diretora introduz a vida natural da cidade como um personagem, recurso utilizado em todo o filme criando atmosferas distintas. A floresta enquanto abrigo, esconderijo; os animais enquanto seres que acolhem e se comovem diante da volta dos habitantes (como relata uma personagem ao citar os gritos dos sapos com a chegada deles), são elementos cruciais para construção narrativa do documentário.

Uma das cenas mais impactantes do filme mostra uma das personagens comprando ovos frescos. A câmera acompanha aquela mulher de forma misteriosa nessa busca incessante. A pergunta surge de forma inevitável: onde um filme sobre a guerra civil de El Salvador quer chegar com essa peregrinação? É quando percebemos que na verdade a mulher quer chocar os ovos. E acompanhamos o esforço coletivo entre ela e uma galinha do seu quintal para fazê-lo. É como se o ato resumisse a resignação de todo um povo, em resistir, permanecer, querer fazer brotar novamente a vida naquele lugar.

O trabalho minucioso de Tatiana parece querer tornar a câmera uma habitante daquele lugar. Mas em vez de uma passividade a câmera busca metáforas, construir junto aos personagens e à própria natureza uma magia diante dos relatos. A neblina que corta a floresta, os sapos que parecem se comunicar com aquelas pessoas, a senhora deitada na calçada de maneira relaxada e pacífica (naquele lugar outrora violentado e invadido) parecem nos convidar a adentrar um mundo particular, mas sem exotismos, ou um falso compadecimento com a dor, no filme não há o melodrama da tragédia, ele inspira um genuíno fascínio e admiração pelos que permanecem ali.

As belas entrevistas são fruto de um cuidado em realizar estas conversas distante do restante da equipe. Os profissionais de som, após montar os equipamentos, distanciavam-se, e a maioria das entrevistas aconteceu assim, apenas Tatiana, o entrevistado e os microfones, sem câmeras. Graças a esse exercício temos o prazer de conhecer os personagens em profundidade que falam da dor, da depressão e choram, lembram da luta armada, de como eram apenas crianças pegando em armas. Sentimos na voz desses adultos o peso da infância roubada, mas também nos encantamos com eles, ao ouvir sobre o amor pela literatura, e admiramos os pés fincados na esperança do presente.

O nome do filme remete à caverna escondida na floresta na qual diversas famílias do povoado habitaram refugiando-se dos guerrilheiros. Como relatam, um lugar muito estreito onde apenas uma pessoa conseguia passar por vez. As memórias da caverna, da completa escuridão e do terror misturam-se com planos gerais dessa floresta gigante, acolhedora. Ela exprime a sensação de proteção oferecida a eles pela própria geografia, visto que a extrema familiaridades com os caminhos do lugar os protegerem dos invasores. Tal prática de recorrer à extrema familiaridade com o território para se proteger, inclusive, é simbólica e antiga pois remete à mesma estratégia adotada por diversos povos originários para sobreviverem.

El Lugar Más Pequeño nos traz um olhar descolonizado sobre mais um dos capítulos da história de opressão latino-americana (parcamente acessada no cinema) sob o ponto de vista de uma diretora mexicana de origem salvadorenha e dos diversos personagens convidados a partilharem suas subjetividades e memórias. Respondendo às questões iniciais, acredito que no documentário de Tatiana a poesia, a fabulação e a estilização de que fala Herzog se apresentam como arma de luta sim, impactam exatamente pela extrema inspiração que reverberam. Inspiram por uma necessidade de constante reinvenção para fazer sobreviver. Sobreviver em liberdade: corpos e espíritos (como a guerrilheira que deu a vida pela luta).

O filme não trata de causas, ou de forças políticas envolvidas na guerra. Não existe essa pretensão, mas em uma breve pesquisa identifico os antigos personagens recorrentes na história latino-americana: a extrema direita, a intervenção americana que intensifica as proporções da catástrofe, um golpe de estado e resistências de esquerda que não veem outra alternativa senão pegar em armas. A opção da obra de tratar unicamente de resiliência parece me dizer muito sobre o foco que deve-se dar às energias contemporâneas que buscam por transformação. Não é preciso perder tempo identificando os algozes, estes são antigos conhecidos.

Em 2016 Tatiana Huezo lançou o filme Tempestad que trata da história de uma mulher que sofre as consequências do tráfico de no México (o filme recebeu o prêmio Fénix de Melhor documentário) e foi indicado pelo México para categoria de Oscar estrangeiro em 2017.

RELAÇÕES ENTRE ESTÉTICA, VIVÊNCIA E HISTÓRIA: CINEMA FEMINISTA ENQUANTO CINEMA DE DESVIOS

Quando comecei a me interessar por cinema, comprei um daqueles best-sellers, estilo catálogo, intitulado Tudo Sobre Cinema[1] – antes mesmo de me adentrar no feminismo acadêmico, percebi que tinha algo de muito distinto naquela historiografia do cinema: os perfis em sua grande maioria – lembro-me de ter encontrado apenas três diretoras numa listagem de mais de cem cineastas – eram de homens. Obviamente as mulheres eram representadas como musas/estrelas, mas nunca como criadoras daquela arte.

A direção de cinema, para mim, se vinculava sempre a um homem. Tornei-me jornalista e mais tarde produtora, foi só através da construção de um pensamento crítico que pude me libertar de certas amarras e reconhecer, que se eu quisesse, eu poderia sim ser uma diretora de cinema. Em contrapartida, esta falta de representação das mulheres, principalmente na história do cinema, faz-me questionar sobre as relações entre estética e política. Quais histórias são contadas nas narrativas cinematográficas? De que modo? Para quem e por quê? Que tipo de personagens são mais comuns nestas narrativas?

O problema do sujeito único – e por consequência, da perspectiva única – que permeia as discussões feministas traz para a análise do cinema a busca da subjetividade dos personagens. Para nós, críticas e realizadoras feministas, esse sujeito sempre foi o masculino. Quando no filme a mulher se torna o objeto de contemplação e não consegue participar da ação significante, ela estigmatiza um papel que será reproduzido na sociedade. É assim também no cinema… as mulheres são objetos de contemplação tanto no espaço diegético – isto é, dentro dos filmes – como na própria historiografia do cinema. Mas como podemos mudar esta realidade?

Alice Guy Blaché encenando no filme escrito e dirigido por ela mesma, A senhora tem vontades (1907). Em seus filmes as mulheres têm papéis assertivos.

Como sujeitos críticos e artistas de seu tempo, nós, enquanto cineastas, deveríamos priorizar um cinema de mulheres[2]. Com esse termo, o que Teresa de Lauretis propõe é que se faça um cinema em que possa ser respondido o apelo “por uma nova linguagem do desejo”, isto é, um cinema que construa outra medida para o desejo e dê condições de visibilidade para um sujeito social diferente.

Em oposição a Laura Mulvey[3], Lauretis não argumenta contra o prazer visual ou o ilusionismo (para a teórica, esses dois artifícios são inerentes ao cinema), mas pela presença de outros olhares na linguagem cinematográfica. Dentro de um cinema feminista, haveria de se evitar a supressão das diferenças – de qualquer ordem. Logo, a estética feminista no cinema tem a necessidade de retratar a figura feminina não como “a mulher”, por meio da mesma imagem repetida, mas como sujeito em sua heterogeneidade.

O que a noção de representatividade propõe é que, por meio da diversificação entre os produtores de significado, no caso, os cineastas, seria possível também uma abordagem temática e estética diversificada.

Como os meios de produção e os realizadores em audiovisual influenciam nas representações do mundo? Levando em consideração a sociedade patriarcal, em que os produtores de significado são, em sua grande maioria, homens brancos heterossexuais, estas obras cinematográficas acabam por refletir a mesma dinâmica, bem como as próprias relações dentro desses meios de produção: o processo é o produto e vice-e-versa. Uma indústria de cinema que é patriarcal, hierárquica, onde as relações de poder são opressoras, resulta em produções cinematográficas que revelam estes estilos de vida, por mais que sutilmente.

Ao pensarmos em diversidade estética e temática no cinema (em busca de um cinema feminista), seria preciso, então, pensar em diversidade não só relacionada aos produtores (mulheres, negras, trans, gays), mas também aos próprios meios de produção. Ao analisarmos dessa maneira, um cinema feminista não seria apenas um cinema de mulheres ou para mulheres pautado na diferença sexual; um cinema feminista seria aquele que discute a linguagem hegemônica patriarcal em prol da diversidade:

1) Nos meios de produção cinematográfico – buscando modelos distintos de produção, distribuição e suporte;

2) Entre os realizadores – pela valorização de cineastas com experiências de vida e olhares diversos;

3) E de temáticas que foram excluídas por pertencer ao “universo feminino”, sendo consideradas menores – a sensibilidade, a intimidade, a poesia, a conversa, a vida privada.

Entretanto, essa discussão, muitas vezes, acaba sendo realizada distante da perspectiva histórica e feminista, ignorando o problema da identidade política e a questão da experiência na construção da subjetividade e na significação do real. Exemplo é a dissertação O Cinema Brasileiro de 1961 a 2010 pela Perspectiva de Gênero (2011), de Paula Alves, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ence/IBGE), em que se constata que a presença de profissionais do sexo feminino na cinematografia nacional sempre foi menor do que profissionais do sexo masculino. Até os anos 1930, só há registro de uma mulher na direção: Cleo de Verberena (1909-1972). A sua produção mais conhecida foi O Mistério do Dominó Preto (1930), filme mudo que conta uma história de suspense envolvendo temas como assassinato e traição.

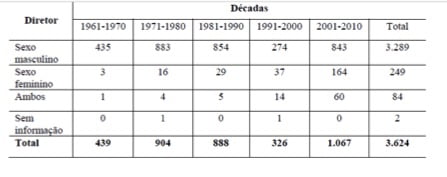

Nos anos seguintes, o aumento foi de duas a três cineastas por decênio, o que evidencia uma discrepância entre os diretores e diretoras. Com o início da Embrafilme, esse número aumentou, mas a entrada da empresa estatal não conferiu simetria entre gêneros nas produções. Tal panorama pode ser mais bem observado na Tabela 1, da dissertação de Paula Alves (2011):

A pesquisa mostra que, entre as décadas de 1960 e 2010, os cargos de comando decisório (direção, produção, roteiro e fotografia)24 na produção cinematográfica são ocupados majoritariamente por profissionais do sexo masculino. Entre as cineastas que fizeram carreira nesse período estão Carla Camurati, Laís Bodanzky, Tata Amaral, Eliane Caffé, Monique Gardenberg, Suzana Moraes, Mara Mourão, Rosane Svartman, Daniela Thomas, Sandra Werneck, entre outras.

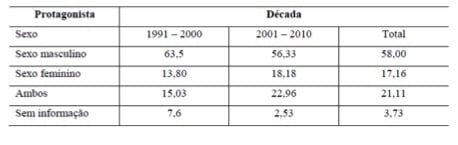

Quanto aos protagonismos nas narrativas, a assimetria também acontece, como mostra a Tabela 2

Os corpos importam – não exclusivamente pela sua marca social, mas também pelo modo como o corpo experiencia a vida, um corpo que transcende para além da sua carcaça. É nesse sentido que nem sempre um filme feito por mulheres vai comunicar, por exemplo, uma mensagem feminista. De qualquer forma, continuamos a pensar criticamente em diretrizes para um cinema feminista, enquanto aquele que desafia a linguagem e os modos de produção simbólica. Maria Célia Selem escreve em seu livro Políticas e Poéticas Feministas “Dizer que não existe um olhar feminino essencial não é o mesmo que negar os séculos de priorização do olhar masculino – que pode ser interrogado por outras perspectivas e experiências, como as das mulheres.”

Não se trata de pensar uma identidade sexual determinante, mas de entender o cinema como pensamento/criação atravessado pela subjetividade. Façamos um cinema feminista!

[1] KEMP, Philip (Ed.) Tudo Sobre Cinema. Rio de Janeiro: Sextante.

[2] O termo “mulher” é utilizado neste texto segundo a argumentação de Mulvey e Lauretis, o ser socializado como do gênero feminino.

[3] Em seu mais famoso artigo, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey analisa filmes do cinema hollywoodiano clássico sob a perspectiva da psicanálise e teoriza o cinema segundo os conceitos de escopofilia, fetichismo e voyeurismo. Ela entende o cinema feminista como aquele que destruiria o prazer visual em busca de outra linguagem.

CRÍTICA OU AUTO-AJUDA: ASSISTIR A MUITO ROMÂNTICO FOI MUITO ROMÂNTICO

Esse texto deveria ter sido escrito há muito tempo, quando o Muito Romântico não saía da minha cabeça, mas não estava interessada em investigar as fronteiras entre a ficção e o documentário tão presentes no filme. Também não queria tentar desvendar qual é a nova sacação do cinema contemporâneo, muito menos se tratando de filmes brasileiros, tão díspares e marcados por um cenário histórico cheio de curvas e buracos. Na época queria apenas suspirar por escrito e dizer que assistir Muito Romântico foi muito romântico, porém a ideia foi se tornando mais ambiciosa.

Já faz mais de um ano que o filme estreou nos cinemas brasileiros, assisti na última sessão antes dele sair de cartaz, lá no Cinema Itaú do Casapark. Passado o tempo, a empolgação não é mais a mesma, as coisas mudam, o viés desse texto já mudou, mas minha procrastinação ainda persiste em me atrapalhar a fazer coisas importantes. Sou medrosa e prefiro sonhos megalomaníacos à realidade dispendiosa. Mas escrever esse texto virou uma questão de honra e fechamento de um ciclo, tenho que aprender que somos formigas empilhando grãozinhos!

A partir dessa minha frase de autoajuda, lembro também de um ótimo conselho que o filme me deu: em uma das primeiras sequências, Gustavo, interpretando ele mesmo (Gustavo Jahn, o diretor e roteirista do filme), coloca um papel de parede no seu apartamento com a ajuda de um amigo, esse por sua vez diz a ele que precisam se concentrar mais no trabalho, que tem certeza que ambos ainda vão fazer coisas brilhantes. ‘‘Não dá mais pra desperdiçar tempo com festas, pessoas, drogas, bebida, você sabe. A gente precisa produzir”, afirma o amigo alemão.

Em seguida entra em cena Melissa (Melissa Dullius, a também diretora e roteirista do filme), a outra moradora do apartamento de um cômodo só, ela segura um espelho bem grande e pesado. Melissa e Gustavo são um casal de cineastas brasileiros arrumando a vida em um novo apartamento em Berlim, cidade em que moram faz alguns anos. Os dois penduram o espelho na parede, o amigo se observa nele e em seguida os dois também repetem a ação. Coloco aqui esse momento como um exemplo marcante de uma presença que acompanha todo o filme: a observação da vida, das coisas, pessoas, hábitos, memórias, sentimentos e até das mudanças estéticas de Berlim. Acho que o argumento do filme é uma revisitação à toda relação do casal que cresce para além deles e movimenta mais pessoas e situações, mesmo o carvão da narrativa sendo eles.

Muito Romântico é a junção de muitos grãozinhos empilhados pelos dois realizadores, nove anos de grãozinhos de haleto de prata que formam uma bela pirâmide faraônica. Apesar de ter estreado na Berlinale e ter conseguido distribuição no Brasil, sinto que o filme não foi totalmente descoberto ainda. Gostaria de poder conversar com mais amigos do cinema sobre esse filme, assim como fazemos com outros que seguem uma produção bem mais industrial e setorizada. Em uma entrevista para o canal no Youtube da Ccine10, Melissa revela que a forma como o filme foi feito é um reflexo da forma como eles sempre fizeram cinema, desde o começo, independente e colaborativo.

É um trabalho árduo e analógico, filmado em película. Começou com filmagens realizadas no navio cargueiro os levando à Europa, e nove anos depois se transformou nesse filme, que se inspira em histórias que aconteceram e cria outras, como diz Gustavo na entrevista para a 40ª Mostra Internacional de Cinema. Eles se expõem com ousadia, mostram seus próprios desafios e fraquezas, os sentimentos vividos em cada fase da vida, uma vida cinematográfica e corajosa. Acho necessário enfatizar esses adjetivos.

Falando em coragem, acho justo dizer que quando escavei esse filme não estava sozinha, estava com meu ex-namorado em nossa última (e única) comemoração de aniversário de namoro. Nosso relacionamento estava naquela crise que antecede o término. Por ideia minha fomos ao cinema para ver se as coisas melhoravam. Esse passeio prometia ser a solução para o meu coração angustiado, mas o silêncio entre eu e ele era brutal e irreversível, apesar do blazer e da camisa social que ele vestiu para fazer graça e me deixar constrangida naquele lugar chique.

Lembro bem desse dia e do filme, não consigo pensar neles separadamente. Foi uma experiência de catarse a longo prazo, um ano maturando pensamentos. Na época o filme me fez refletir a busca do casal por individualidade, a origem da inspiração artística e outras coisas mais sensoriais e emotivas que filmar em película cai muito bem, escolha deles que vai além do atual fetiche pela imagem com grãos, afirmo isso porque sei que, lá em 2011, eles já deram um oficina de revelação de película no Janela de Cinema em Recife.

Assisto ao filme de novo para escrever esse texto, e constato que algumas dessas inquietações já foram iluminadas, a partir de então nasce um olhar mais teórico e formal, que busca referenciais interpretativos e comparativos para compor esse texto.

De primeira, do que mais me lembrava era a voz calma de Gustavo, junto às imagens veranis azuis e vermelhas bem combinadas que relaxavam e acalentavam as minhas mãos geladas e meus olhos cabisbaixos que não viam nada bonito há tempos. Lembro que peguei na mão do meu ex, para aquecer a minha, era como se quisesse também que a voz do Gustavo fosse a dele, e que me deixasse calma, mas ele soltou a minha mão bem rápido sob o pretexto de comer pipoca.

O filme começa com imagens realizadas pelo casal em um navio cargueiro, um filma o outro em diferentes momentos da viagem. É interessante observar como um amante observa o outro. As imagens são da época em que eles partiram do Brasil em direção à Alemanha, isso é contextualizado através de uma carta a uma amiga que Gustavo lê em voice off contando o quanto eles estão otimistas com a nova empreitada. Começa aí o resgate da memória, relembrando uma época que já passou mas como se estivesse acontecendo naquele tempo cênico. Essa escolha será feita também em outros momentos como os da leitura de diários antigos. O próprio Gustavo diz em uma cena que são escritos para o futuro e não para o presente.

O processo estético do filme mescla o fazer experimental com o documental e o ficcional, mas defini-los cartesianamente não é relevante porque não é possível mapear perfeitamente as fronteiras de cada dentro do filme. Não saberemos o que aconteceu e o que não aconteceu, se o bilhete de amor que Gustavo encontra nas coisas de Melissa foi de fato real ou não. Foi real para os personagens, assim como todo o processo de Gustavo se tornar um Dom Casmurro de apartamento e de Melissa se sentir sufocada, como representado na cena em que ela emerge afoita de um mar de roupas.

A narrativa cresce em uma estrutura de ficção que possui um suave arco dramático com início, meio e fim culminando na abertura de um buraco negro que rompe o tempo e o espaço num cantinho da parede do apartamento. Há um uso do Deus Ex Machina sem receio, subversivo. No entanto, a estrutura narrativa é secundária, menos importante que as sensações que jorram de forma picotada, alternando o ritmo entre veloz e musical. O filme valoriza o que é feito a mão, o Do It Yourself punk que guia os Black Bananas sem medo do ridículo, e isso é tão sentido que o espectador relaxa na cadeira do cinema e ri.

Cinema é um fluxo de energia muito potente, e isso me lembra da parte do filme em que era exibida uma sequência de fotografias passadas rápidas, o movimento delas gerava um estrobo na tela do cinema e esse movimento das imagens aliado ao jeito barulhento como eu comia a pipoca e tomava o refrigerante no canudo deixou meu ex tão louco que ele apelou e começou a chacoalhar a pipoca e abrir e fechar a garrafa da Coca-Cola cheia de gás, criando um som de chaleira musical ou um beatbox desconsertado, rimos alto na sala quase vazia e o clima ficou mais leve, a energia da tela foi recebida e dispersada partir da recepção particular de cada um. Ressalto que a relação público e obra não é passiva.

O filme é uma colcha de retalhos feita de pedaços assimétricos costurada por mãos que não usam dedal, como vemos a metalinguagem, de forma literal – mesmo –, na cena em que os personagens ateiam fogo em uma colcha de retalhos, criando uma representação tangível do discurso do filme, de misturar tudo e ao mesmo tempo negar conceituações. É defendido que a sensação é mais importante que a narrativa, o sentir é diferente e mais importante do que o saber. Ativar sensações se torna mais importante que qualquer limite formal, que a união racional de acontecimentos e que apego à mise en scène, características do cinema clássico. Ideias que pertencem ao conceito de cinema de fluxo desenvolvido pelo pesquisador Luiz Carlos Oliveira Jr(1).

E quanto à mise en scène, há um processo intenso de autofabulação pelos personagens-roteiristas, e esse conceito é abordado pela pesquisadora Mariana Baltar. A partir desse estudo, fica a reflexão e a curiosidade de saber como foi a preparação para performar em frente às câmeras do Muito Romântico, pois há um confrontamento direto do eu e do facework, autoimagem que o indivíduo adota ao interagir com os outros em diferentes grupos, nesse caso com os amigos que participam da produção e com o público.

Não é possível constatar de forma clara os momentos em que essa gestão da autoimagem dos personagens é visível, ou que ela vem a falhar, ou até mesmo os momentos nos quais essa falha é criada intencionalmente no roteiro, comparando esse filme com ”Jogo de Cena” do Eduardo Coutinho, por exemplo. Falhar nessa gestão da autoimagem significa revelar alguma ação não prevista ou previamente refletida, como uma fala espontânea e talvez embaraçosa, o riso, o choro, a gaguez e etc.

Eles parecem muito à vontade dentro desse universo que criaram, não é possível perceber o desconcerto frente ao dispositivo cinematográfico, dialogam face a face sem timidez, enfrentam a câmera, outros personagens, equipe e o público. Houve algum momento de falha na gestão da autoimagem nesses momentos de interação intersubjetiva? O que no feitio do filme eles não conseguiram controlar? O que descobriram nesse processo? Fica a curiosidade do meu imaginário que talvez tenha assistido a filmes demais.

UM ELOGIO AOS FILMES RUINS DIRIGIDOS POR MULHERES

Classificar um filme como bem ou mal-sucedido é uma tarefa complicada. Um filme pode ser considerado bem-sucedido por ter gerado um lucro considerável, por ter sido bem avaliado pelos críticos ou simplesmente porque você gostou dele e gosto é algo pessoal que pode ou não ter relação com a bilheteria do filme e a opinião dos críticos. Um filme, da mesma forma, pode ser considerado um fracasso por diversos motivos que vão desde não ser selecionado para nenhum festival até o puro e simples esquecimento, algo que acomete especialmente os filmes que não foram assistidos pelo grande público nem por formadores de opinião, categoria em que se encontram muitos dos filmes feitos por mulheres e cineastas de outros grupos minoritários.

Aqui é importante notar que a qualidade de um filme não está necessariamente ligada ao fato de ele ser bem-sucedido. O fracasso de filmes que caíram no esquecimento ou que não tiveram grandes bilheterias pode estar relacionado muito mais a uma estrutura cinematográfica inegavelmente racista, misógina e LGBTfóbica do que com a qualidade dos filmes de fato. Mesmo a opinião da crítica, dominada por homens brancos heterossexuais, está longe de ser uma medida objetiva pela qual nós podemos nos basear para dizer se um filme é bom ou ruim.

Aqui no Verberenas nós passamos boa parte do tempo tentando escrever sobre os bons filmes que não são bem-sucedidos. Por “bons, mas mal-sucedidos”, quero dizer filmes que nós consideramos de qualidade e que, por uma razão ou outra, foram esquecidos ou não são levados em consideração pelo cânone ou a que o grande público não tem acesso.

Mas hoje eu queria falar especificamente sobre os filmes ruins feitos por mulheres. Filmes com atuações pouco convincentes, roteiros óbvios, montagem sem senso de ritmo, filmes puramente comerciais, filmes que tratam de temas de forma superficial, filmes esquecíveis, filmes chatos, filmes que demonstram pouco domínio da diretora sobre os recursos da linguagem cinematográfica, filmes de diretoras experientes que acabaram por se repetir à exaustão. Eu quero falar sobre esses filmes porque, independentemente da sua qualidade, independentemente de quanto dinheiro eles renderam às suas produtoras, esses filmes precisam existir.

Casamento de verdade (2015) de Mary Agnes Donoghue

Nos anos 80, a pesquisadora e psicóloga Carol Dweck conduziu uma série de estudos que analisava como alunos brilhantes do quinto ano lidavam com conteúdo mais complexos do que os que eles tinham sido apresentados até então. Os meninos viam a dificuldade como um desafio, algo para se empenhar mais e tentar novamente, já as meninas logo desistiam diante dos obstáculos, perdendo a confiança. Para os meninos, as habilidades poderiam ser adquiridas, já as meninas acreditavam que suas capacidades eram inatas e imutáveis.

Como causa desse fenômeno, Dweck apontou que, enquanto as meninas eram elogiadas por inteligência e boa conduta (características fixas), meninos eram elogiados pelo seu esforço e pela sua melhora (características de desenvolvimento), o que encorajava meninas a acreditarem que elas não poderiam avançar nem quebrar regras, e meninos a serem persistentes em face ao fracasso e explorarem os limites. Pesquisas comprovam que, anos depois da escola, no mercado de trabalho, mulheres são promovidas por sua experiência – elas precisam se provar para serem recompensadas – e homens são promovidos pelo seu potencial – eles recebem um voto de confiança para poder se provar.

Essa diferença de conduta desde a infância distorce a visão que temos sobre o potencial de mulheres e retroalimenta noções de incompetência feminina num ciclo vicioso. A insegurança das mulheres se torna uma profecia autorrealizadora que se alimenta a cada fracasso. Só que fracassos são parte natural do processo do desenvolvimento de qualquer habilidade. Fracassos nos ensinam, nos obrigam a nos desenvolver, a pensar em outras alternativas, a tentar de novo. Fracassos são necessários, mas o privilégio de poder fracassar continua nas mãos de poucos.

Ano passado, antes da estreia de Mulher-Maravilha (2017) de Patty Jenkins algo muito comentado era o tamanho do orçamento do filme, quase 150 milhões de dólares, o filme mais caro dirigido por uma mulher sozinha na história. Ficava aquele medo: e se não for bom? Quando outra mulher vai ter a oportunidade de dirigir um filme com um orçamento desses?

Enquanto isso, Michael Bay continua a fazer mais filmes do universo Transformers com orçamentos ainda maiores que o de Mulher-Maravilha. Mas, diferente de Mulher–Maravilha, os filmes de Bay têm uma péssima recepção da crítica. Em nenhum momento, entretanto, passa pela cabeça de alguém que homens não deveriam receber dinheiro para fazer filmes porque um diretor homem faz filmes ruins. Pode-se argumentar que não se trata de privilégio, afinal, Bay continua a fazer filmes porque recebe um retorno enorme em bilheteria, o que justificaria que ele continue a dirigir. Mas será que uma grande bilheteria é suficiente quando se trata de uma diretora mulher?

Quando Catherine Hardwick dirigiu Crepúsculo em 2008, o filme não fez sucesso com a crítica, mas faturou 70 milhões de dólares no seu primeiro final de semana e ganhou o prêmio de melhor sequência de ação da MTV. Hardwick esperava que, como qualquer outro diretor de cinema comercial com um filme de grande bilheteria, logo apareceriam propostas para outros filmes de grande orçamento, mas nada surgiu. Ela mesma ligou demonstrando interesse em dirigir um filme com várias sequências de ação, mas foi rejeitada. O estúdio queria um homem para dirigir o filme e no final contrataram um diretor que nunca tinha tido uma bilheteria que chegasse perto da que Hardwick havia conseguido com Crepúsculo.

Para mulheres diretoras, não basta que o filme seja bem recebido pela crítica ou pelo público, é tudo ou nada. A questão não é só que educamos nossas meninas a buscarem a perfeição, é que a perfeição é a única coisa que aceitamos delas. Uma fala de Hardwick em entrevista para a Independent ilustra isso bem pela perspectiva dos bastidores.

“Quando eu estava dirigindo Crepúsculo houve um momento em que estava caindo neve e granizo no set e eu não consegui terminar de gravar uma cena, então, eu fui para trás de uma árvore e chorei por tipo 30 segundos e depois voltei e falei ‘certo, nós vamos fazer isso e isso.’ Nesse filme eu nunca estourei o orçamento, nunca demiti ninguém, nada. Mas depois disso eu fui chamada de emotiva e difícil e disseram que eu chorava nos sets de filmagem. Olha, eu já estive em set em que diretores homens demitiram a equipe técnica, atrasaram as gravações em um, dois, até três meses, estouraram o orçamento em milhões de dólares, chegaram despreparados, sem ter o nem o plano de filmagem, gritaram, se envolveram em brigas físicas, ou, sei lá, trouxeram prostitutas pro set. Ninguém chama eles de difíceis.”

Mulheres são ensinadas a seguir todas as regras enquanto homens são enaltecidos por pensar fora da caixa. Qualquer atitude agressiva ou descontrolada de um diretor homem pode ser justificada pela sua “genialidade”, e, quando não existe genialidade, essa falta é também justificada ora pelo diretor fazer muito dinheiro com seus filmes ruins ora pelo fato de ele ainda ser um diretor jovem e inexperiente cujos filmes ainda imaturos demonstram potencial para um dia serem filmes bons. Se nenhuma dessas justificativas se aplicar, se o diretor for apenas isso, um diretor que faz filmes ruins, isso não vai ser motivo para que se questione se homens deveriam estar recebendo milhões de dólares para fazer seus filmes.

Além de educarmos meninas para a perfeição ou nada e os meninos para que eles sempre tenham uma segunda chance, o problema está no fato de que qualquer pessoa que não seja um homem cis hétero branco carrega em si marcas de uma socialização diferente da hegemônica e é, portanto, vista como Outro. E o Outro nunca fala como indivíduo, o Outro fala como mulher por todas as mulheres, ou como homem trans por todos os homens trans, ou como mulher negra por todas as mulheres negras, e nesse ato de falar, de produzir arte, de evidenciar a sua existência, o Outro, quando falha, não está falhando sozinho e logo, não pode falhar, não deve falhar. Deve ser perfeito sempre.

Quando um homem faz um filme ruim, dizemos que aquele é um filme ruim, mas quando uma mulher faz um filme ruim dizemos que a mulher por trás daquele filme é ruim e, por consequência, todos seus futuros filmes serão ruins e quiçá qualquer filme dirigido por uma mulher seja ruim.

Eu não acredito que todos filmes dirigidos por mulheres sejam ruins, mas não preciso que todos eles sejam bons. Fico feliz que filmes ruins dirigidos por mulheres existam. Nós tivemos pouquíssimas oportunidades de sermos ruins e eu adoraria ver uma nova geração de cineastas mulheres, negras, indígenas, lésbicas e trans que não foram desencorajadas a fazer seus primeiros filmes porque não tinham certeza se eles seriam bons, que não desistiram depois do primeiro fracasso, que continuaram tentando e falhando melhor e melhor.

PELO SENTIDO ABERTO: AS PEQUENAS MARGARIDAS

Em 1966, quando a diretora tcheca Věra Chytilová lançou seu filme mais conhecido, As pequenas margaridas (Daisies, no original), o Partido Comunista da Tchecoslováquia não viu com bons olhos a produção. Maria1 e Maria2, as Daisies, são duas jovens meninas que aprontam pela cidade diante um niilismo incomensurável. Acusado de indecente e pessimista, o filme de Chytilová teria cometido um grande absurdo: o enorme desperdício de comida (o filme é composto por cenas homéricas em banquetes) diante do cenário catastrófico do pós-guerra.

Além disso, o governo denunciava a diretora por não compartilhar dos ideais comunistas, criando uma ambiência de pessimismo em relação ao regime. Em atitude controversa (para bom leitor, meia palavra basta), Chytilová alegou que, na realidade, o que estava fazendo com seu filme era justamente uma crítica às suas heroínas, moças bobas que não pensavam em nada além de si mesmas e que, no final, ainda são punidas.

“Daisies era um jogo de moralidade mostrando como o mal não se manifesta necessariamente em uma orgia ou destruição causada pela guerra, que suas raízes podem estar escondidas nas brincadeiras maliciosas da vida cotidiana. Escolhi como minhas heroínas duas moças, porque é nesta idade que a pessoa mais quer se satisfazer e, se deixada a si própria, sua necessidade de criar pode facilmente se transformar em seu oposto.”

Carta de Věra Chytilová ao presidente Gustav Husák, em 1975.

A justificativa de Chytilová parece mais como uma desculpa, no sentido: “Deixa eu falar o que eles querem ouvir” do que uma leitura realmente crítica sobre o papel de suas protagonistas. Justificativa plausível, diante dos seus sete anos sem trabalhar, impossibilitada pela censura do governo no final dos anos 1960.

Proponho aqui uma terceira leitura para Daisies, que mescla a perspectiva subversiva da narrativa (temerosa aos governos totalitários), a resposta um tanto cínica de Chytilová (crítica a um certo hedonismo das protagonistas) e a busca por uma estética feminista no cinema.

Você se importa? Não, eu não me importo.

A abertura já nos dá um indício de que este é um filme fragmentado. Planos de um maquinário são entrepostos com cenas de guerra e explosão: o progresso científico não necessariamente trouxe a ordem, a paz, “os bons costumes”. A modernidade fracassou. Mas se tudo vai mal no mundo, que tal sermos maus também? Essa é premissa das Marias, que com o jargão “Você se importa?” x “Não, eu não me importo”, passam a agir de forma a quebrar a ordem social pré-estabelecida.

Há um niilismo em suas ações, mas não do tipo apático. Para as Marias, já que nada importa, nada é menos importante: qualquer situação é uma possibilidade para a criação, para o divertimento. Um passeio no jardim se transforma em uma bela dança coreografada, um jantar com um velho rico é uma ótima oportunidade para saciar a fome de anos, e ainda, testar as habilidades cênicas ao enganar o homem. “Estamos ficando cada dia melhor nisso”, revela uma das Marias, ao terminar com uma risada estrondosa.

Ainda, justificando o papel de suas protagonistas, Chytilová definiu o filme como um “documentário filosófico sob a forma de uma farsa”, uma “comédia bizarra com fios de sátira e sarcasmo”. Disse ainda que “nós [os cineastas] queremos desvendar a futilidade da vida no círculo errôneo de pseudorrelações e pseudovalores, que leva necessariamente ao vazio das formas vitais, na postura de corrupção ou de felicidade.” A crítica de Vera ao hedonismo das duas personagens se configura menos como uma questão de quebra da ordem social quanto à desimportância dada aos afetos, aos vínculos. Talvez Marias estivessem certas em questionar o status quo, no entanto, não o fizeram da “maneira mais adequada”. Afinal, existe maneira adequada de subversão?

Daisies não conta história alguma senão sobre destruição. Não há um “fio narrativo” ou “desenvolvimento dos personagens”. As Marias simplesmente existem. E destroem o que veem pela frente: seja enganando, roubando, seja picotando, seja dando boas gargalhadas no quarto. Mas por que esta obsessão pelas ruínas? É que as margaridas não se contentam com o velho. O sarcasmo infantil presente nas duas personagens não tem nada de inocente, mas sim perverso. O primeiro passo para o novo é o estrago do velho, daí a metáfora da guerra. As Marias não necessitam de armas, entretanto, de sua “feminilidade”.

Por uma estética feminista

Críticas feministas abordam o assunto da “feminilidade” por perspectivas diversas. Uma delas a vê não como um essencialismo, mas como uma parte estratégica do feminismo. Ao que ademais já está dado como certo que as perspectivas feministas, por vezes, destoam. Posicionamentos à parte, o que percebo no filme de Věra Chytilová é justamente o uso estratégico do discurso sobre o “feminino” para propor não apenas discussões feministas, mas uma estética própria.

Para além das desventuras amorosas das Marias, que seduzem os homens que encontram pela vida, a “feminilidade” é colocada de forma alegórica por Chytilová, principalmente, em certos momentos que escapam a narrativa, que estão fora do “discurso da ordem”: entre as sequências de As pequenas margaridas, nos deparamos com de planos de flores, borboletas, vestidos, etc. E por quê? Como forma de crítica, é claro, mas, paradoxalmente, como afirmação. Discordando da própria autora, penso que de “bobas”, as Marias não têm nada. Colocar em pauta no discurso fílmico as borboletas, as flores, os vestidos como reais significantes da trama e não apenas como adorno é a perversão em relação ao discurso lógico que preconizava esses elementos como “acessórios”.

Chamo a atenção para situações no filme que tocam explicitamente a questão do feminino, e claramente, se estabelecem sob uma leitura psicanalítica: em primeira instância, a fome insaciável das duas personagens, simbolizando uma falta – a famosa inveja do falo freudiana; aqui, entretanto, gostaria de apontar para uma segunda interpretação: a fome é mesmo por um sentido, a busca por um significado de “ser mulher” que já não é esse imposto pela sociedade patriarcal. E é, exatamente, por isso, que Daisies é um filme nonsense. Nonsense, pra quem?

Em outra cena, as personagens se deliciam ao picotar alimentos que possuem formas fálicas: um picles, uma banana, um ovo cozido. A fome é tanta que já não bastam os alimento reais. Em revistas de supermercado (um clássico da dona de casa), uma das Marias recorta a figura de um bife e mastiga o papel em sua boca. A picotagem não para. Chegando ao cúmulo de se automutilarem com a tesoura: as cabeças ficam para um lado, enquanto as pernas para o outro. Relembro Laura Mulvey, que disserta em seu famoso ensaio Visual pleasure and the narrative cinema sobre o aspecto fragmentado da mulher nos grandes clássicos do cinema hollywoodiano.

As pequenas margaridas não é um filme fácil. Claro que, lhe falta uma crítica interseccional em relação ao feminismo: a luta de classes, o racismo, – principalmente em pós-guerra, que elucidava estas questões. No entanto, mais do que sua narrativa, a sua estética transgride: propõe outras lógicas de sentido, em um discurso aberto, daí sua estética subversiva, pois então, feminista.

Vale lembrar, entretanto, como dito no início do texto, que Věra Chytilová é uma cineasta de afirmações constroversas. Em entrevista ao The Guardian, por exemplo, ela afirma não ser uma feminista per se, mas uma individualista. “Se há algo que você não gosta, não siga as regras – quebre-as. Eu sou uma inimiga da estupidez e do pensamento simplista, tanto em homens quanto em mulheres”, declara – fugindo do senso coletivista e político do movimento. Com Vera Chytilová negando ou não a alcunha de feminista, o fato é que Daisies encontra-se como uma expressão estética, que não sendo fechada em si mesma, reflete no campo político, quando atua na percepção e na interpretação do mundo.

Referências

Artigo sobre Věra Chytilová e o filme Daisies: Dolls in Fragments: Daisies as Feminist Allegory Journal Issue: Camera Obscura, 47(16.2) Lim, Bliss Cua, UC Irvine http://escholarship.org/uc/item/5mr9482p

Reportagem do NY: http://www.nytimes.com/2012/07/01/movies/daisies-from-the-czech-director-vera-chytilova-at-bam

HERANÇA DA MASCULINIDADE: UM LIMITE ENTRE NÓS

Um Limite Entre Nós é uma adaptação fílmica da peça teatral Fences, escrita por August Wilson, que conta a história de Troy Maxson, um coletor de lixo que mora em Pittsburgh com sua família nos anos 1950. Denzel Washington assume a direção e reprisa seu papel como o protagonista, que o mesmo interpretou no revival da peça na Broadway em 2010. Ele traz consigo para a tela boa parte desse elenco, incluindo Viola Davis no papel de sua esposa Rose.