NOSTALGIA, TRUMP E STATUS QUO: VAMOS FALAR SOBRE O OSCAR

No mais recente romance da escritora Zadie Smith, uma passagem em especial me chamou a atenção: “Pessoas como nós, nós não podemos ser nostálgicas. Nós não temos lar no passado. A nostalgia é um luxo.”[1] Essa fala é dita num contexto particular, mas suas conotações vão além da cena e do próprio livro que a contém. É claro que nostalgia é um luxo, um privilégio até. Para a pessoa que profere a fala, uma mulher negra ativista política, isso é especialmente contundente. Para sua filha, a quem tal fala se dirige, as coisas são mais nebulosas.

Como a própria autora do livro, a narradora de Swing Time é filha de uma mulher negra de origem jamaicana e de um homem branco inglês, obcecada por dança e musicais antigos. Esse amor pelo passado, entretanto, não pode acontecer de forma inconsequente, sem ver os atores em blackface com uma pontada de ressentimento. A nostalgia irrefletida é impossível para ela e, portanto, um luxo do qual ela não pode usufruir. É natural que ler esse livro uma semana antes da entrega dos Oscars me faça revisitar minhas próprias reflexões sobre outra obra que também trata de passado, jazz e cinema.

Em La La Land, a nostalgia é o sentimento que permeia todo o filme. Os protagonistas querem atuar nos musicais dos anos 30, dançar como Fred Astaire, salvar o jazz. É difícil ver essas pessoas brancas enaltecendo o passado como uma época gloriosa e inalcançável sem ouvir ecos do slogan do novo presidente americano: “Make America great again”. Precisamos “salvar” o jazz do que a música contemporânea está fazendo com ele – personificada aqui por ninguém menos que John Legend, um cantor negro – precisamos salvar os Estados Unidos de todos esses imigrantes mexicanos e ativistas lutando pelos direitos das minorias. Não é a primeira vez que a arte, o território e tantas outras coisas originalmente pertencentes a povos indígenas e negros precisam ser “salvos” por pessoas brancas e não será a última.

É bem possível que Damien Chazelle não estivesse consciente da mensagem reacionária do seu filme. Pode ser que não houvesse malícia ou objetivos políticos explícitos por trás da história que ele queria contar. Afinal, quando se conta uma história de amor entre um homem e uma mulher brancos é só isso, né? Uma história de amor. Mas quando se tratam de duas pessoas negras ou duas mulheres ou dois homens, qualquer coisa que fuja ao padrão, o filme passa a ser visto como político, como um filme sobre raça, sexualidade. É possível que Damien Chazelle não estivesse consciente do discurso conservador de La La Land, mas apenas porque seu status como “padrão” facilita que ele ignore sua responsabilidade política, como se contar exclusivamente história sobre pessoas brancas heterossexuais não fosse, também, um ato político.

Zadie Smith

Voltando ao romance de Zadie Smith, torna-se óbvia a diferença entre os dois artistas. Enquanto Smith não pode escapar de reflexões de gênero e raça porque elas fazem parte de algo que ela precisa lidar todos os dias como mulher negra, ele não só pode, mas o faz e recebe inúmeros prêmios no caminho. Prêmios estes, aliás, que refletem não só a ignorância política dele, mas de Hollywood como instituição. É quase cômico ver os “artistas” que representam Hollywood e têm se posicionado contra o governo de Donald Trump distribuindo prêmios para um filme cuja mensagem não é muito distante do conteúdo de seus discursos. É aquela velha máxima hollywoodiana, ‘separe a obra do artista’, evoluída para ‘separe o cinema do contexto político’, coisa que, é claro, é impossível.

Não existe cinema sem política. Artistas, como seres humanos que interagem com o mundo, não fazem arte sem fazer política. Hollywood, como uma força poderosa que influencia enormemente as imagens que são reproduzidas mundo afora, é, também, uma instituição com caráter político. Não é à toa que, um ano depois das inúmeras reclamações sobre a falta de diversidade nas premiações ilustradas em particular pela hashtag #OscarsSoWhite, o número de filmes protagonizados por homens e mulheres negras indicados a prêmios importantes tenha crescido vertiginosamente. É preciso cuidado, entretanto, ao observar esses acontecimentos com um olhar puramente positivo. A Academia, a Hollywood Foreign Press e tantas outra associações que compõem o cenário da indústria cultural americana não decidiram, de repente, fazer filmes com maior diversidade porque era a coisa certa a fazer. Eles perceberam duas coisas: primeiro, que já havia filmes de grande qualidade sendo feitos por artistas negros e que não estavam sendo reconhecidos; segundo, que filmes com protagonistas diversos eram rentáveis.

Você pode imaginar qual desses dois fatores teve maior peso.

Não é nenhum segredo que o cinema é uma arte cara. Os estúdios hollywoodianos movimentam sozinhos bilhões de dólares por ano, os investimentos são maciços e os lucros, por consequência, devem ser gigantescos. Diferentemente de outras formas de arte, um dos aspectos mais relevantes ao se discutir o sucesso de um filme hollywoodiano é o quanto ele arrecadou em bilheteria. A posição que o dinheiro ocupa nas decisões feitas dentro de Hollywood é, na maioria dos casos, central. Isso significa que as pessoas que tomam as decisões mais importantes dentro da indústria cinematográfica americana são aquelas que possuem os meios de produção — historicamente, homens brancos.

Estrelas além do tempo (2016)

Assistindo a Estrelas Além do Tempo há algumas semanas, me perguntava sobre a frequente presença do “White savior” em filmes protagonizados por negros. O “White savior” se trata de um personagem branco – na maioria das vezes, homem – cuja existência benevolente permite com que os protagonistas negros sejam tratados de forma (um pouco mais) justa.

Neste filme, o “White savior”, interpretado por Kevin Costner, foi uma invenção. Ele não existiu nem no mundo real nem no livro da escritora Margot Lee Shertterly no qual o filme se baseia. Além disso, eles escolheram ignorar a importância das cotas raciais que permitiu que as três protagonistas da história trabalhassem na NASA em primeiro lugar. Ao fazer da boa vontade de pessoas brancas em posição de poder algo essencial para o sucesso de negras que são apresentadas como extremamente capazes e talentosas, cria-se um mito meritocrático focado em indivíduos ao invés de tratar da crise sistemática causada pelo racismo institucionalizado.

É importante notar, entretanto, que dentro de Hollywood, a realidade não é muito diferente disso. Enquanto Estrelas Além do Tempo e Loving contaram histórias sobre pessoas negras auxiliadas por pessoas brancas e foram dirigidos por homens brancos, Moonlight do diretor negro Barry Jenkins não apresenta nenhum “White savior”, mas foi necessária a intervenção de Brad Pitt para que o filme tivesse a chance de ser indicado a melhor filme. Isso significa que Moonlight não tem qualidade suficiente para estar entre os melhores filmes do ano? Não. Apenas que, num sistema dominado por homens brancos, ele não teria espaço em Hollywood a menos que um desses poderosos homens brancos decidisse fazer algo por ele.

Agora, a real questão: por que esperamos a consideração de uma indústria historicamente racista, homofóbica e misógina para legitimar os filmes feitos por grupos minoritários? Assim como outras tantas lutas – vem à mente, por exemplo, a batalha pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – a grande dúvida paira no ar: devemos lutar para sermos aceitos pelo sistema ou para desmantelá-lo?

A resposta, como sempre, não é simples. É essencial criar espaços de resistência, premiações alternativas, festivais com curadores diversos tanto em gênero quanto raça e sexualidade. Mas ainda assim, não podemos ignorar o peso que uma premiação como o Oscar apresenta. É, sim, uma vitória que filmes como Moonlight, Loving e Estrelas Além do Tempo tenham sido indicados nessa temporada. É uma vitória porque, enquanto festivais de cinema podem ser mais diversos, é inegável que existe um certo elitismo em espaços “de arte” que deixa as pessoas desconfortáveis. É uma vitória porque nós podemos ter essa conversa sobre raça e gênero durante o jantar com nossos familiares. É uma vitória porque filmes com personagens negros vão ser exibidos em salas de cinema no interior do país.

É uma vitória também porque premiações alternativas, apesar de fundamentais, podem passar uma impressão quase negativa. Filmes de mulheres tem que ser julgados entre outros filmes feitos por mulheres para terem a chance de serem premiados? Um dos trunfos dos Oscars está também no fato que nunca houve uma segregação explícita: o prêmio deveria ir para os melhores filmes, diretores, editores independente de raça ou gênero, e se, na maioria dos casos, eles vão para homens brancos isso quer dizer que eles fazem filmes melhores, não? Desconsidera-se que são eles que detém os meios de produção, desconsidera-se que são eles que julgam e votam nos prêmios que serão distribuídos.

Assim, retornamos ao nosso problema inicial. Filmes feitos por homens brancos não são lidos politicamente pois o status quo permite que eles sejam vistos como padrão. Domingo, quando entregarem o Oscar de melhor filme aos produtores de La La Land, eles estarão premiando um musical, uma história de amor. Se, contrariando todas as expectativas, eles premiarem Moonlight, será um ato político. Mas se dar um Oscar para um filme dirigido por um homem negro é um ato político, por que os outros 87 Oscars recebidos por brancos não o são?

[1] Tradução livre. Original: “People like us, we can’t be nostalgic. We’ve no home in the past. Nostalgia is a luxury.”

UM RECURSO PARA A INTIMIDADE: ELA VOLTA NA QUINTA

A intimidade é o tema central dos filmes de André Novais, cineasta mineiro, diretor dos curtas-metragens Fantasmas, 2010, e Pouco mais de um mês, 2013. Em Ela volta na quinta, 2014, não é diferente. Novais apreende o cotidiano doméstico de Noberto e Maria José, um casal de idosos com dificuldades em se relacionar após 35 anos juntos. A trama ficcional, no entanto, com personagens reais – quem atua é a própria família do diretor – nos surpreende ao levantar discussões para além da linguagem cinematográfica. O fim de um relacionamento de anos, a dificuldade de seguir os sonhos, o sentimento de apego, a velhice, as questões sociais e tantos outros temas elevam a qualidade de Ela volta na quinta, que deixa de ser apenas uma obra experimental para se tornar um ensaio sensível sobre a vida cotidiana. Sem megalomania ou “grandes dramas”, o longa retrata nada mais do que a vida doméstica e íntima, ela própria digna de poesia.

É nas minúcias que André encontra o inteligível: em um diálogo com o irmão em que mostra um vídeo engraçado no YouTube ou na trajetória de trabalho do pai ao deixar cair uma geladeira já quebrada que deveria ser levada para o conserto. Em situações tão específicas, pontuais, irrisórias se acessa o espectador de forma terna – nos sentimos parte da situação dando boas risadas. Em contraponto, também podemos nos emocionar com o diálogo sobre sonhos e capacidade de realização dos mesmos entre a mãe e André, enquanto o diretor tira a pressão da genitora. Neste ponto, Novais opta por um recurso bastante utilizado durante o filme: a ausência de plano e contra-plano, deixando a câmera fixa e próxima ao rosto de Maria. Quando vi o filme pela primeira vez no Festival de Brasília em 2014, chorei ao assistir essa cena. São diálogos comuns; eu diria, até banais – e é justamente por isso que têm a capacidade enorme de acesso ao espectador. Todo o banal é poético. Relembro o Manifesto de Poesia escrito por Pasolini que discutia a presença de poesia no cinema; neste manifesto, entre vários apontamentos sobre discurso e linguagem cinematográfica, Pasolini discute sobre a imersão do autor na alma da sua personagem e que seria necessário não só a adoção da psicologia como da língua dessa personagem. Nesse sentido, o longa que mistura personagens reais que vivem uma ficção ganha vários pontos em noção de poesia. Ali todos falam a mesma língua. Nem podemos dizer que os “personagens foram bem construídos”, como comumente fazemos ao criticar obras cinematográficas. Afinal, todos aqueles personagens “estão se construindo”, eles são reais, participam de um devir que acompanhamos durante a narrativa. A ausência do contraplano, os planos fixos e contemplativos nos aproximam desses personagens de forma substancial. Os diálogos ordinários colocados criam simultaneamente sensações de distanciamento e proximidade que nos deixam em estado de fascínio, sem saber muito bem o que pensar sobre a obra.

Recentemente debrucei-me sobre um projeto que envolvia aspectos dos relacionamentos e da velhice na vida afetiva. Cheguei a conclusão um tanto simplista, porém realista. A vida seria dividida em três partes: envelhecer, construir nós e desatar nós. Além de Simone de Beauvoir, que escreveu A Velhice, e de tantos outros escritores, filmes como Ela volta na quinta me ajudaram bastante a pensar sobre os aspectos que envolvem o envelhecimento e principalmente o sentido do amor nesse período da vida. É muito difícil falar sobre o amor. Há quem diga que a melhor forma de falar sobre ele é não tocando em seu nome, mas exemplificando, metaforizando – sem teorizar. É exatamente isso que Novais faz em seu primeiro longa. Um casal de idosos que pretende se separar pois já não conseguem mais estabelecer um diálogo. Não vemos barracos, tão pouco um grande drama. Mais que isso, vemos situações comuns. O casamento desgastado, os filhos adultos, um relacionamento extra-conjugal e as dificuldades impostas naturalmente, mas também, socialmente quando o assunto é velhice, principalmente em relação à mulher. Enquanto Maria sofre de ataques de pressão alta, Noberto, que aparentemente é um bom pai e um bom marido, mantém uma relação fora do casamento – ao passo que não assume e não toma nenhuma posição, aguardando Maria agir de alguma forma. Cansada de esperar, ela resolve ir a uma excursão em Aparecida do Norte, da qual só volta na quinta-feira – daí o nome do filme.

Os filhos estão preocupados com o casamento dos pais, mas não interferem, afinal, eles já têm seus próprios problemas. André não sabe onde morar com a namorada, a falta de dinheiro é empecilho para alugar um apartamento no centro de Belo Horizonte. Renato quer ter um filho com a namorada, mas os dois ainda não têm casa e “nem mesmo são casados”. A cama é o lugar de conversa central dos personagens, todos eles conversam em cima dela com seus respectivos parceiros amorosos. Normalmente, as conversas estão em busca de decidir ações para mudar a vida destes personagens. Entendo a cama como um divã, um espaço ao qual os personagens estão livres para se expressar e tomar decisões conjuntas. Os diálogos ficam no nível da discussão e não alcançam o tom de briga. O sotaque mineiro carregado também nos traz uma noção de intimidade, ele é contraposto, no entanto, com a paisagem urbana e concreta da periferia de Minas Gerais.

Enquanto a vida dos filhos segue, Noberto aproveita para visitar a sua outra parceira, uma moça mais nova que ele. Ela decide terminar o relacionamento e mais uma vez o lugar de confissão é a cama. Noberto não encara bem a notícia, mas não briga, lamenta pela o distanciamento com a filha da mulher – que não sabemos se é ou não filha também de Noberto. Nesta cena, a utilização de não atores dá um tom especial ao diálogo que se torna triste, pois trata-se de um fim, mas ao mesmo tempo cômico. Silêncios constrangedores que costumam aparecer em conversas, mas não aparecem nos filmes, neste filme eles aparecem e nos mostram como somos incapazes de ser completamente naturais dadas as regras de sociabilidade e civilização.

Maria volta da sua viagem decidida a se separar, em diálogo com a amiga, admite saber do relacionamento extraconjugal do marido. Ao voltar para casa, reclama do teto que o marido não arrumou – aqui podemos entender como uma metáfora, Noberto ainda não agiu – ela ainda não menciona sua decisão sobre o divórcio. Caminhando pela rua, mais uma queda de pressão. Nos planos seguintes, Noberto canta uma música de amor no carro, logo depois família assiste um jogo de futebol sem a presença da matriarca.

Ela volta na quinta fala sobretudo de amor, o amor íntimo que se transforma, sobre a necessidade de se reapaixonar a cada instante. Através desse longa, Novais nos mostra que o amor é uma aceitação cotidiana do que somos frente ao outro. Envelhecer junto é compreender a mudança do ser amado como uma nova possiblidade de relação. O amor é possível, é banal, é íntimo e está em cada instante: em um diálogo engraçado com o irmão, ou ao tirar a pressão da mãe, mas também em dançar Roberto Carlos na sala de casa.

PERFUMES, LANTEJOULAS E DESVIOS: BOI NEON

Muito se falou sobre como Boi Neon, o mais recente filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, desfaz estereótipos de gênero e sobre como mostra um nordeste pop, um nordeste moderno e ousado, distante de clichês sobre o sertão brasileiro. É verdade: as cores fluorescentes e os dourados e os vermelhos intensos que enchem a tela do cinema nos remetem a um nordeste que a gente conhece, sabe que existe, mas não costuma ver retratado em arte, ou ao menos não na arte que mais apetece parte da classe média brasileira. Mas isso está mudando. Esperemos que mude de forma a não gentrificar as músicas e cenários e vivências para burguês ver. Quando assisto alguns dos filmes brasileiros contemporâneos que ressignificam essas experiências, esse é um debate que retorna à cabeça.

A questão de gênero permeia o filme todo e interessa que um dos caras tenha um cabelo longo e o outro goste de desenhar roupas ao ponto de desenhá-las por cima do nu da foto pornográfica de revista. Interessa que a mãe seja uma mãe da vida real, que de vez em quando se irrita com a criança e que possui vida própria. Interessa que a menina se interesse pelos animais e prefira ficar “perto de bosta de cavalo” a ficar com a mãe na cozinha. Não chega a ser tão questionador como alguns de seus outros filmes, mas importa pois além de tornar o filme mais rico, os personagens mais complexos e tridimensionais, acrescenta aos sinais que se acumulam nas entrelinhas.

Mascaro parece estar interessado em mostrar os animais. O boi, a vaca, o cavalo. Boa parte dos planos do filme nos presenteiam com essas imagens: é o gado confinado entre grades em um caminhão, andando pelo cerco estreito, sendo preso e irritado antes da vaquejada, sendo violentado na vaquejada. São os animais sempre entre pedaços de madeira, de ferro, entrando, ficando presos, até que um humano abre a porta. São os cavalos se reproduzindo, o preço do sêmen de cavalo de raça. Reprodução, alimentação, morte. Todo o ciclo de vida desses animais está ali, enquanto Iremar (Juliano Cazarré) e Junior (Vinícius de Oliveira) conversam, enquanto a vendedora de perfumes aparece, enquanto Galega transa na calada da noite.

Outra recorrência no filme são justamente as imagens que remetem a sexualidade dos corpos. Seja Galega (Maeve Jinkings) dançando em uma boate cheia de homens que parecem completamente enlouquecidos por ela, seja ela flertando com um vendedor de calcinhas ou Iremar abrindo uma revista pornô melecada de porra; até as cenas de sexo de fato. Uma delas, com os bois ao fundo, mugindo. O que Mascaro quer dizer?

Saí do filme pensando nas artificialidades que impomos aos animais e como impomos isso a nós mesmos, a nossa própria espécie. Temos nosso próprio cerco, nossos próprios estereótipos, nossa própria ideia de reprodução, de homem e mulher, que sentimos que devemos seguir. Ninguém fecha a porteira de madeira na nossa frente para que a gente não avance, ou, ao menos, não exatamente. Mas a gente não avança, pois aprendeu bem.

Eis que, em Boi Neon, os personagens avançam. E em uma cena de dez minutos cuidadosamente capturada, de iluminação e mise-en-scéne impecáveis, Iremar transa com Geise, uma mulher grávida, longamente, até que ela goza e ele também. Importante: ela está grávida. Importante: ela goza.

O gado não merece o cerco de utilitarismo que colocamos ao redor dele.

Nós também não.

PAGUE ÀS MULHERES O QUE ELAS PRECISAM PARA CONSTRUIR A CULTURA

O texto abaixo é uma tradução feita por nós do texto da jornalista Rachel Syme publicado pela revista online Matter. Ele fala sobre a indústria cultural americana, mas achamos que muitas das reflexões podem ser transplantadas para o nosso contexto.

2015 foi um ano bom para as mulheres do Brasil no cinema, pode-se dizer. O filme de Anna Muylaert tornou-se o mais falado do ano, o filme de Anita Rocha da Silveira foi premiado em Veneza, os filmes de Petra Costa e Marina Person estreando no Festival do Rio, o curta-metragem KBELA de Yasmin Thayná foi lançado e colocou o cinema feito por mulheres negras no Brasil em pauta.

A discussão sobre feminismo chegou a importantes festivais e mostras do país, como no pronunciamento de Nathália Tereza ao ganhar o prêmio de Melhor Direção do Festival de Brasília ou na emocionante e prolífica mesa de discussão da Semana dos Realizadores no Rio de Janeiro. Os grupos de Facebook para mulheres trabalhadoras do cinema e do audiovisual cresceram e se espalharam. Surgiu uma iniciativa colaborativa de prêmio de roteiro.

Um dos momentos que ilustraram perfeitamente o cenário do cinema brasileiro este ano foram as represálias e vaias recebidas pelos cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira após ofenderem Anna Muylaert e Regina Casé durante a exibição e debate do filme dirigido por Anna, Que Horas Ela Volta?, no Cinema da Fundação em Recife. É triste que essas vaias tivessem que existir em primeiro lugar, que um episódio tão lamentável e machista tivesse que ocorrer, mas, ao menos, ele gerou debate.

Que Horas Ela Volta? também causou repercussão pela sua falta de atrizes negras ao tratar de um problema estrutural do país que tem raízes na escravidão, colocando em pauta mais uma questão central ao feminismo: a interseccionalidade. Mulheres negras e indígenas dentro da indústria cultural brasileira tem menos poder e são ainda mais ausentes que as brancas.

Nossa proposta através dessa postagem é gerar discussão sobre os próximos passos das mulheres da área da cultura, no Brasil e no mundo. Conte para a gente o que você achou depois. Você pode também ler o texto original aqui.

ϟ

Porque estamos em 2015, a história começa com uma foto no Instagram. Eu não tirei essa foto em particular, mas eu tirei print, meditei sobre ela, e fiz dela minha tela de fundo no celular. Ela era a foto de uma planilha do Excel.

Uns meses atrás, fiquei acordada até mais tarde trabalhando no perfil da Claire Boucher, conhecida como Grimes, e cheguei a um impasse já prestes a cruzar a linha de chegada. Então, entrei no Instagram dela (i.e. investigação jornalística tenaz). Voltei algumas semanas tentando não curtir nada acidentalmente às 3 da manhã. E lá estava ela. Entre selfies com o cabelo tingido e uma foto da bunda de um bebê rinoceronte: uma foto pixelada da tela do seu laptop. A planilha tinha duas colunas, uma escrita “engenheira” e a outra “produtora”. Boucher havia escrito seu nome em cada coluna 13 vezes. Não havia outros nomes. A legenda dizia “Preenchendo a papelada”.

Para entender porque essa imagem mexeu tanto comigo, é importante perceber que pouquíssimas mulheres (ou pelo menos, pouquíssimas das que têm contratos com grandes gravadoras) têm a chance de lançar um álbum com créditos tão clean. Muitas mulheres (inclusive Boucher) têm histórias sobre não poderem sequer encostar na mesa de mixagem em estúdios sem supervisão, como se seus delicados dedinhos femininos fossem escorregar e estragar os aparelhos. Aqui estão as estatísticas: Mulheres têm crédito total sobre a produção (ou seja, são as principais engenheiras e mentes por trás) de 5% de todos os álbuns. Como Kelsey McKinney apontou em um artigo pra Fusion, este ano foi particularmente ruim para mulheres da indústria musical apesar do sucesso óbvio de cantoras como Taylor Swift, Adele, Rihanna e Katy Perry. Apenas 25% das 178 músicas no Top 40 foram interpretadas por mulheres, e dessas, apenas uma delas foi escrita inteiramente por mulheres sem que um homem estivesse envolvido no processo. Nenhuma mulher produziu uma música no Top 40 sozinha (e apenas 3,2% foram co-produzidas por um homem e uma mulher).

Homens dirigem a maior parte das gravadoras e serviços de streaming, e a falta de respeito começa lá de cima: quando perguntaram a Jimmy Iovine por que ele havia criado a Apple Music, ele respondeu, “Eu pensei em um problema: garotas sentadas pensando em garotos. Ou reclamando sobre garotos quando elas têm seus corações partidos ou algo do tipo. E elas precisam de música pra isso, certo? É difícil achar a música certa. Nem todo mundo conhece um DJ”. São esses que estão guiando nossas Estrelas da Morte culturais. Homens que não acreditam que mulheres são sequer capazes de encontrar música, quanto mais fazer.

Fico feliz de viver num mundo em que meninas vão crescer pensando que a Beyoncé sempre esteve na frente da palavra “Feminismo” em neon, um pilar de força brilhante. Uma imagem estimulante e com inegável poder cultural, e é importante notar que Beyoncé foi produtora executiva do seu álbum autointitulado (o que significa que ela teve controle total sobre contratações, marketing e estratégia de distribuição) e que ela faz questão de trabalhar com produtoras mulheres no estúdio. Mas essas meninas ainda não têm a oportunidade de consumir cultura que vem diretamente para elas da mente de uma mulher, cultura que apenas mulheres tocaram no caminho, que foi feita em salas onde só mulheres entraram.

É por isso que aquela imagem se instalou tão profundamente na minha cabeça. Epifanias são muitas vezes fabricadas para construir mitos, é só quando olhamos para trás que momentos mundanos se revelam como raios de inspiração ou momentos de ruptura. Eu não vou afirmar que uma foto granulada de uma tela de um computador causou um desequilíbrio sísmico na atmosfera, mas me balançou. Aquela foto – um pronunciamento ousado e convicto de autonomia estética por uma mulher trabalhando no mais alto nível da sua forma de arte (quaisquer que sejam as suas opiniões sobre o mais recente álbum de Grimes, Art Angels, NME e a Pitchfork acabaram de colocá-lo como um dos melhores álbuns do ano) – se tornou a síntese visual de tantas ideias que eu vinha revirando na minha mente. Fui atraída por Boucher como um ímã pelo seu inegável talento, mas também pela sua inflexível insistência (bem sucedida, no final das contas) em criar seu estranho, maravilhoso e exuberante trabalho sem a ajuda de mais ninguém. Eu continuei a repetir para mim mesma como uma mantra enquanto andava na rua: Preencha a papelada.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

ϟ

Estive pensando muito sobre meu “trabalho” como jornalista em 2015 e como fui atraída por mulheres que exercitam um controle semi-autônomo sobre sua produção. Passei quatro meses assistindo as criadoras da série Broad City, que editam cada episódio do show por conta própria. Entrevistei Azealia Banks, que deixou a Universal para lançar independentemente seu próprio álbum, muito do qual ela produziu em um quarto sozinha. Conversei com Melissa Rosenberg, a criadora responsável por Jessica Jones, sobre fazer a primeira heroína da Marvel que nos parece uma mulher real e que contra ataca de forma fulminante os homens que a abusaram e os que estão ao seu redor. Na nossa entrevista, Rosenberg desaprova qualquer pessoa que não assista o show pelo motivo de uma mulher ser a heroína: “É o que a gente chama de misoginia e eu estou bem cansada disso”, ela diz. Escrevi sobre Christine and the Queens, também conhecida como Heloise Letissier, uma cantora pop francesa que criou a sua própria persona sem gênero e que ganhou fama internacional sem aceitar todas as obrigações de feminilidade que a maioria dos esquemas de marketing impõe. Conversei com Dawn Richard, que produziu por conta própria um dos discos de R&B (e videoclipes) mais desafiadores, complexos, fluidos e sem fronteiras dos últimos anos. Eu escrevi sobre Transparent, um show em que a criadora Jill Soloway tentou encontrar um espaço seguro para mulheres em set (ela chama esse método de “dicernir-receber” no The New Yorker) e também começou um intensivo para ensinar como escrever para TV para mulheres sem experiência e escritores transgênero que podem ter sido previamente excluídos da indústria. Estive ao redor da ideia de mulheres e trabalho criativo, e especificamente mulheres que fazem esse trabalho sem homens envolvidos, o ano todo.

A percepção do público parece ser a de que esse ano foi um ano estandarte para as mulheres na cultura, ao menos em termos de representação e visibilidade. Há a escritora Elena Ferrante. O filme de Amy Schumer. “Bitch Better Have My Money”. As vendas monstro de Adele e Taylor Swift. Orange is the New Black e Jessica Jones e Transparente e Broad City e Unreal e Crazy Ex-Girlfriend e Empire e Inside Amy Schumer e Jane the Virgin e The Unbreakable Kimmy Schmidt e tudo que continua vindo da Shondaland. Donna Langley coordena a Universal, Kathleen Kennedy coordena a Lucasfilm, Bonnie Hammer coordena a NBCUniversal, Dana Walden coordena a Fox Television Group. Mulheres estão em posições superiores na Comedy Central, BBC America, Lionsgate TV e outros. Há a alta repentina de Bitch Planet. Atrizes como Patricia Arquette, Jennifer Lawrence e Jessica Chastain finalmente falando sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Kim Kardashian com Selfish foi um sucesso de vendas e uma importante movimentação estética. Temos The Argonauts, Fates and Furies, The Witches, Lenny, On Pandering. Há agora uma proliferação de gírias para grupos de mulheres poderosas que se juntam para planejar dominar o mundo.

Então, legal, 2015 foi um ano “ótimo” para as mulheres. Mas isso só é verdade se 2015 marcar o último ano em que as coisas podem ser muito, muito ruins. Se esse ano de alguma forma mágica marca o fim de mulheres sendo largamente excluídas da produção cultural, pagas significativamente menos do que seus colegas homens e raramente sendo dadas a chance ou o apoio financeiro para criar arte para o público sem intervenções masculinas no processo, então eu me sentirei pronta para celebrar 2015.

Mas estou propensa a economizar meu champagne. Os números na indústria da música são um lixo, mas eles são ainda piores em Hollywood. Os números lá são tão ruins (ou, para citar Manohla Dargis, “imorais, praticamente ilegais”) que eu não consigo decidir se eu deveria rir ou botar fogo em tudo. Esse ano, mulheres dirigiram apenas 5% de todos os filmes de grandes estúdios e dirigiram apenas 16% de todos os episódios de televisão (na temporada de 2013-2014, 70 shows não contrataram nenhuma mulher). O número de mulheres roteiristas nas equipes de TV caíram de 30,5% para 29%. Os números são mais condenáveis quando se trata de mulheres que não são brancas; na temporada de 2014-2015, por exemplo, elas dirigiram apenas 3% de todos os episódios. Há mulheres negras e indianas importantes trabalhando na indústria, como Ava DuVernay, Gina Prince-Bythewood, Shonda Rhimes, Mindy Kaling e Dee Rees – mas suas categorias são poucas e os obstáculos que elas enfrentam, tremendos. No começo de 2015, DuVernay fez uma chamada pública no Twitter para que seus seguidores nomeassem filmes que fossem dirigidos por mulheres e com personagens não-brancos e o resultado foi que havia pouquíssimos títulos.

Como isso é aceitável? Como nós não estamos derrubando os toldos, queimando os tapetes vermelhos? Esse ano, todos os nominados para Melhor Diretor serão homens e, então, um homem irá caminhar até o pódio e agradecer a todos que o deram aquela estatueta. Mas o que ele deveria dizer é que ele está envergonhado de ganhar em uma categoria em que ele essencialmente só compete contra ele mesmo.

A resposta talvez seja, e cada vez mais parece ser, olhar fora da arte mais popular e comercial para encontrar vozes mais autênticas, mas, ao mesmo tempo, o popular e comercial é onde o dinheiro está. Isso tudo sempre, sempre foi sobre questões econômicas. E eu quero que as mulheres sejam pagas. Quero que mulheres sejam pagas tanto quanto os homens são pagos, para experimentar, para falhar e falhar novamente, para levar as ideias delas ao público. “Eu sou rejeitada umas 700 vezes por dia, com certeza”, diz Dawn Richard, sobre a faca de dois gumes que é ser uma mulher que escolhe trabalhar por conta própria sem um sistema de suporte. “Por gravadoras, editoras, jornalistas, todos os dias. Porque eu vou além de mim mesma. Eu gosto dos meus tropeços porque eles se transformam nesses erros muito legais. Nós somos imperfeitos e isso é bonito para caralho”.

Dawn Richard

ϟ

Aqui vai uma pequena história sobre por que é importante que as mulheres controlem os meios de produção cultural:

Durante nossas entrevistas, Claire Boucher conversou comigo sobre como a maior parte das suas canções começam com uma espécie de glossolalia feminina que flui dela tarde da noite em seu estúdio em casa. Esses são sons que ela diz que não se sentiria confortável em fazer se estivesse em um estúdio convencional, onde há “tipo uns 20 caras e todo mundo está bêbado”. Quando você ouve o álbum Art Angels, você ouve os resquícios dessa vocalização anterior, os falsetes e gorjeios e rugidos. Esses floreios caprichosos e a batida excêntrica que ela coloca sobre eles são o que faz o álbum funcionar. Aquilo é o coração das suas músicas. Ela simplesmente não soa como nenhuma outra pessoa. Isso é importante não só em um nível técnico mas também em termos de quem acaba recebendo os créditos pelo trabalho. Atualmente, mesmo se uma mulher produzir a maior parte do seu álbum, se um homem estiver envolvido de alguma forma no processo, a mídia começa a se referir a ele como o arquiteto daquele som. Esse ano, Björk falou sobre sua frustração com esse fenômeno, dizendo que embora ela tenha feito a maior parte das suas batidas sozinha, seus co-produtores homens acabam recebendo os créditos publicamente. “Eu fiz 80 por cento das batidas em Vespertine e isso me levou três anos trabalhando naquele álbum… Matmos chegou nas últimas duas semanas e adicionou percussão por cima das músicas, mas eles não fizeram nenhuma das partes principais e, ainda assim, eles foram creditados em todos os lugares como tendo feito o álbum inteiro”. Então, mesmo quando as mulheres tocam os equipamentos, a intervenção masculina pode acabar atrapalhando a percepção pública do seu trabalho.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

Para Claire Boucher, a insistência em trabalhar sozinha é a razão pela qual ela insiste que não faz músicas pop – “Música pop é feita por times de pessoas,” ela me disse. “Eu faço música independente. Não apenas porque eu quero existir no alternativo, mas porque eu acho que é importante não ser artisticamente endividada com alguém se você quer representar algo. Eu quero que as pessoas comecem a pensar em mim como um Trent Reznor”. Ela precisa que o caminho entre a sua visão criativa e o seu público se mantenha limpo e sem obstáculos. Grimes trouxe com ela apenas as pessoas com as quais ela queria trabalhar, incluindo Janelle Monáe (que é a única mulher atualmente operando sua própria gravadora independente atrelada a uma grande gravadora) e a pequena rapper taiwanesa Aristophanes, que Boucher levou de avião para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer uma apresentação para uma plateia lotada em Nova Iorque. Ela também lançou sua própria pequena gravadora, que ela chama de “coletivo”, e trouxe sua primeira signatária, uma compositora pouco conhecida chamada Nicole Dollanganger, que está em tour com ela pelo país (um tour em que ela se apresenta no palco com outras duas mulheres dançando e ninguém mais). Boucher está alimentando sua energia ao impulsionar outras mulheres, o que é outra forma de mudar o jogo. É claro, boa parte do que é interessante na sua arte é perdida quando as pessoas escrevem sobre ela; sempre acaba sendo mais sobre como ela conseguiu fazer tudo isso sendo mulher. (E, viu, eu também acabei fazendo isso! O que a gente internaliza é real.)

Mulheres que são pagas para criar cultura são frequentemente ensinadas a se manter separadas umas das outras porque elas respiram ar rarefeito; não perturbe a atmosfera. E embora eu queira que mulheres controlem suas próprias produções e façam isso totalmente por conta própria se for preciso, a ideia da Mulher Genial Solitária também impede nosso progresso: nós precisamos trabalhar juntas se queremos virar o jogo. Quando mulheres estão isoladas, elas competem ao invés de conspirar. E mulheres deveriam estar conspirando! (Se isso soa assustador, bem vindo a um padrão duplo; quando homens brilhantes trabalham juntos, as pessoas fazem documentários sobre. Quando duas ou mais mulheres espertas o fazem, é como se fosse um esquema secreto nefasto). Colaboração é uma parte essencial de fazer nosso trabalho ir para o mundo que não só é autêntica, mas verdadeiramente interseccional. Estatísticas mostram que mulheres criadoras, quando possuem controle total sobre seus orçamentos e contratações, tendem a contratar outras mulheres; elas enchem seus sets e estúdios com equipes de mulheres. Em Empire, a coordenadora Ilene Chaiken ativamente recruta mulheres não-brancas para dirigir episódios, incluindo aquelas que tem pouca ou nenhuma experiência anterior, mas que mostram um potencial excepcional. Sobre essa iniciativa, ela disse: “Importa, porque elas estão contando histórias culturalmente específicas… É também sobre o clima do set, sobre a interação com a equipe e o senso de que isso é uma obra que está sendo feita por pessoas igualmente investidas nas histórias que elas estão contando”. Eu entrevistei Viola Davis antes e depois do seu discurso destruidor no Emmy desse ano e ela ecoou a ideia de que as mulheres negras precisam controlar suas próprias narrativas (e supervisionar seus próprios projetos) para garantir uma autêntica representação na tela: “Agora que eu estou produzindo, estou vendo o que acontece atrás das câmeras com pessoas como Sanaa Lathan, Taraji P. Henson, Kerry Washington. Essas são todas mulheres que estão produzindo seus próprios materiais. Elas sabem sua beleza, seu talento. As mulheres que eu conheço não aceitam mais as estatísticas. Elas não aceitam os números cimentando o seu futuro.”

Eu quero que essa e outras mulheres ambiciosas possam fazer o trabalho que elas querem fazer, na escala que elas querem fazer. Eu acredito que histórias peculiares e íntimas são vitais, mas também é importante que mulheres controlem a produção da nossa ampla mitologia cultural, as grandes narrativas (e grandes orçamentos) que cativam uma grande variedade de espectadores ao mesmo tempo. Esse ano, com o filme Creed: Nascido Para Lutar, o diretor Ryan Coogler provou o que acontece quando uma voz de fora ganha as chaves para uma grande franquia de Hollywood; ele fez um filme de boxe através do olhar de um homem negro, com uma perspectiva singular que não era direcionada a audiências brancas, mas também não as excluía. O próximo passo é pressionar os estúdios (seja através de reclamações públicas ou de sindicatos) a entregar o blockbuster dourado para um alguém que não seja um homem. O mais próximo que chegamos disso esse ano foi uma mulher pegando a franquia que era da Marvel, Jessica Jones, e há muito que pode ser dito sobre seu sucesso.

Jessica Jones definhou na ABC antes de chegar ao Netflix; ABC não conseguia ver como fazer popular um show cujo destaque era uma mulher ferida que também era uma super heroína que também era um caso de doença mental que também era uma ativista por vítimas de abuso e direitos das mulheres violentadas da cidade de Nova Iorque. Mas Netflix deu a Melissa Rosenberg a oportunidade de fazer o que ela queria (ou, ao menos, tanta oportunidade de fazer o que se quer quanto uma mulher que faz uma série para a Marvel, que emprega em sua maioria homens). O resultado foi o primeiro show que eu tenho na memória que mostra uma protagonista mulher com objetivos inerentemente feministas e radicais (ela precisava destruir seu estuprador, um controlador de mentes que aterrorizava a cidade e um frágil homem branco que só queria ser amado; bem atual), mas que não era comentado como um show apenas para mulheres. Era deliciosamente obscuro, bizarro, profundamente violento. O olhar feminino estava por toda a parte nos enquadramentos (repare em como Luke Cage brilha enquanto retira a camisa), mas os homens não pareceram se importar. Eles permitiram que a sua realidade fosse suspendida por um momento, e mulheres finalmente permitiram que a realidade delas ganhasse vida nas telas; o que as mulheres viam, o que eu via, era a sombria jornada ao coração de uma mulher que foi ameaçada tantas vezes que não havia escolha a não ser atacar de volta.

Mas uma mulher não precisa virar super heroína para ser efetiva no popular. Olhe o que foi atingido quando uma mulher foca em uma mitologia pessoal: Transparent, de Jill Soloway, não se parece com nenhum outro show na televisão ou na internet. Há um tipo de energia diferente da maioria dos shows, um que é ao mesmo tempo mais sutil e mais direto. Desliza para dentro e para fora de sequências de sonhos, temas musicais assombrados, sentimentalidade em encontro com políticas de identidade. (Alguns ativistas transgênero lamentaram que enquanto seu show oferece oportunidades para atores e escritores transgênero, também é liderado por uma mulher que não é trans, e que está contando a história por eles. Isso é um problema, mas Soloway ao menos foi aberta a essa crítica; é importante que estejamos caminhando na direção de um mundo em que mulheres trans controlem sua própria produção cultural). A última temporada teve sexo entre mulheres acima dos 70, aparição frontal de cicatrizes de mastectomia, conversas abertas sobre o processo de readequação de gênero, uma mulher usando um strap-on, uma lésbica dominatrix e uma cena de três minutos em que um grupo de mulheres nuas e desinibidas dançavam no mato como ninfas vertiginosas ao som de uma música das Indigo Girls. Como uma mulher assistindo isso, meu queixo caía continuamente. Como esse show consegue continuar refletindo de volta para mim mesma as formas como eu me senti? Que alquimia é essa? E esse flash de reconhecimento imediatamente me deixou triste: Como é comovente quando você sente que pode se fundir com a tela, como é profunda a forma como esse reflexo te afeta e muda a forma como você se sente por longas horas. Eu percebo o quanto é raro que eu me sinta desse jeito, do jeito que os homens devem se sentir o tempo todo.

ϟ

Como nota final, eu preciso dar um aviso: esse artigo está sendo editado por um homem. Este é um aviso que eu deveria colocar em boa parte do meu trabalho, mas eu nunca o faço – não porque eu tenha algo a esconder, mas porque nunca tinha me passado pela cabeça revelar, é algo tão comum na minha vida como escritora. Meu editor supervisiona essa publicação, o que quer dizer que ele tem controle sobre esse artigo, ele diz que palavras vão ser publicadas, em que ordem; o artigo e a publicação fazem parte de uma plataforma fundada por outro homem.

Isso não é uma reclamação: meu editor é um dos bons. Ele me escuta e nós temos discussões longas e contemplativas sobre as minhas ideias; ele me instiga ativamente a ser mais rigorosa e expansiva, e geralmente me deixa vencer quando o assunto é sintaxe e estrutura. Ele confia em mim, e eu aprendi a confiar nele. Ele me protege de quaisquer que sejam as pressões que chegam para ele do andar de cima (é surpreendente quantos editores não fazem isso) – ele não fala comigo sobre visualizações da página ou se ele acha que alguma citação vai se tornar viral ou não. Ele me dá liberdade para escrever o que eu quero, espaço no escritório para fazê-lo quando eu preciso, e o valor que eu pedi. Ainda assim, em torno de nove dos dez editores com que eu trabalho são homens (ou, mais precisamente, eles se identificam como homens cisgêneros). Essas tendem a ser as estatísticas de todas as mulheres com quem converso que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu.

Mas, voltando a ideia de Preencher a Papelada, eu comecei a me fixar nessa proporção. Eu fiquei um pouco obcecada por ela. Esse não é um sentimento novo – muitos têm aferido a falta de mulheres editoras no topo em publicações de interesse geral desde quando eu comecei a escrever pra elas – mas ultimamente eu tenho visto os efeitos mais amplos dela. Eu tenho pensando sobre como meu trabalho poderia ter sido diferente – pode ser diferente – se eu não estivesse sempre ciente que, no momento final entre mim e a publicação, um homem poderia entrar na história e fazer modificações. Eu gosto de pensar que isso não afeta o que eu escrevo ou como eu escrevo, que eu sou imperturbavelmente eu mesma o tempo toda, sem comprometer a minha voz por ninguém. Mas então eu penso que talvez eu tenha me detido antes de rugir no microfone porque eu sabia que não ia rolar.

Eu escrevi sobre todas aquelas mulheres poderosas e toda sua produção cultural que eu mencionei anteriormente para editores homens e não me senti sobrecarregada ao fazê-lo. No entanto, eu também não pude escrever sobre muitas mulheres que eu queria, que eu acho que foram importantes este ano porque os editores aos que eu apresentei a ideia não viam seu valor cultural (e essas não eram mulheres desconhecidas, mas alguns dos maiores nomes dos últimos vinte anos). E não é sempre intencional: esses editores trabalham para suas publicações e suas missões editoriais; eles têm trabalhos a fazer. Mas eu também entendo profundamente, depois de vários anos de escrita e de apresentar ideias, o quão difícil pode ser conseguir colocar histórias sobre um determinado tipo de mulher numa publicação de interesses gerais, e eu acredito que isso tem a ver com a proporção de gênero dos editores no topo (spoiler: quase todos caras). O editor desse artigo rejeitou um história sobre um dos maiores grupos de garotas dos anos 90 que estava tentando voltar este ano (e que fizeram parte da trilha sonora da adolescência da maior parte das mulheres que eu conheço). “Nostálgico demais”, ele decretou. Para homens, talvez. É assim que o filtro funciona pra eles.

Então, voltamos novamente, para dinheiro e autonomia: mulheres precisam estar no comando. Pelo menos metade do tempo. A nossa cultura sofre quando isso não acontece. E é minha obrigação, é obrigação de todos nós, continuar a gritar isso de novo e de novo até que comecemos a ver alguma mudança. E não apenas falar, mas fazer. Começar a preencher a papelada.

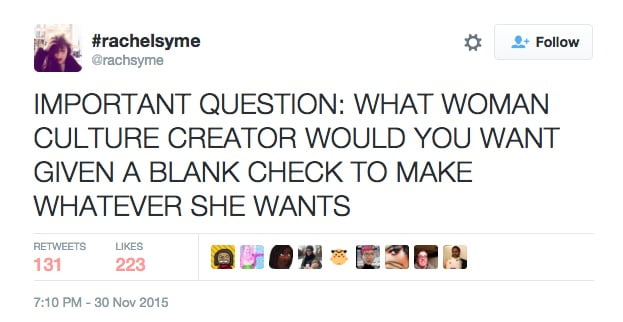

Mês passado, eu fiz um pergunta no Twitter sobre quais mulheres da indústria cultural as pessoas gostariam que tivessem completa liberdade pra fazer o que quisessem. Eu tive centenas de respostas envolvendo todas as áreas de criatividade: ilustradoras, designers de games, dramaturgas, comediantes, cinematógrafas e coreógrafas. A ânsia por criatividade irrestrita está aqui e é real. Da minha parte, eu quero começar algo em 2016; criar cultura ao invés de só escrever sobre ela, e fazer isso em colaboração com outras mulheres cujas mentes também estejam pegando fogo. Vejo agora que essa é a única forma de evoluir. E é por isso que, depois de olhar todas as estatísticas e achá-las aterrorizantes, eu tenho esperança para o ano que está por vir. Conforme mulheres se tornam mais e mais visíveis, elas não podem ser as únicas no topo da cadeia, mas devem trazer outras mulheres pra jogo: imagina a primeira estrela pop do nível da Taylor Swift a fazer um álbum intocado por homens, ou a primeira vez que uma mulher fizer uma série com apenas mulheres no set. Esses vão ser bons tempos. Mas até lá, nós temos que continuar a falar até não ter mais nada a dizer. Nós temos que fazer deste o Último Ano Ruim.

Essa publicação foi escrita e traduzida por Amanda D. e Glênis Cardoso e ilustrada por Morgue.

NAOMI KAWASE, A CÂMERA-PELE E A TRILOGIA DA AVÓ

Na hora de filmar a cena, eu me concentro em registrar a realidade como se fosse um milagre. – Naomi Kawase

A proliferação de tecnologias e maior acesso às mesmas nas últimas décadas causaram um aumento da exposição, singularização e, em muitas situações, espetacularização da intimidade. Há uma quebra de fronteiras entre público e o privado e as narrativas contemporâneas adotam cada vez mais a forma de testemunho, autobiografia e metaficção, gerando leituras impactantes.

Resultado dessa geração tecnológica, vivemos cercados de informações e inovações, apresentando sintomas de uma inquietação interior comum. Por ser comum, aplica-se ao coletivo humano uma necessidade de preenchimento desse vazio “instalado pela era do excesso, do transbordamento, do acúmulo, do pessimismo”, como colocado por Isabelle Hattanda em Uma proposta de cinema contemporâneo transcendental.

Os filmes da cineasta japonesa Naomi Kawase têm forte presença de ausência e de perda; são experiências de vida que envolvem o aprendizado do corpo ao lidar com a dor, mas de forma leve, sem ressentimento. Essas características são ainda mais fortes em seus documentários, uma vez que se trata dela mesma lidando com suas próprias dores: o abandono dos pais, sua busca por eles, a morte iminente de sua tia-avó que a criou como filha. A ausência se faz presente em matéria fílmica.

Feitos através de uma pequena Super 8, seus primeiros filmes são registros de momentos de sua vida cotidiana na pequena cidade de Nara. Sua câmera é curiosa, inquieta, busca ver por dentro da própria imagem. A montagem é descontínua, deixando forte presença da autora.

Minhas obras, meus filmes, talvez fujam um pouco das formas mais padronizadas de cinema, mas acredito que existem outros realizadores que estão continuando também a fazer essa arte mais “humana”. Acredito, talvez, que posso de alguma forma estar dialogando com esse tipo de pessoa. De qualquer forma, não penso muito sobre movimentos cinematográficos. Na realidade, acho que se olhar para os meus passos, estarei tendo, isso sim, uma conexão com a natureza e o mundo antes de tudo. (Naomi Kawase, em entrevista para e Revista Cinética)

Além da poesia presente no fato de serem apresentadas sensações além do que foi filmado, há também a intenção de tatear, como em Caracol (Katatsumori, 1994), filme que contempla com afeto o cotidiano de sua tia-avó, Uno Kawase, na pequena cidade de Nara, e que seria o primeiro filme da chamada “trilogia da avó”. Na cena em que tateia o rosto de Uno depois de observá-la de longe pela janela, o ato de fazer do tato um gesto primordial traz o conceito da “câmera-pele”. É exteriorizada a necessidade de tocar alguém que se ama, e é através do tato que é sustentada a materialidade do que se perderia com a morte de sua tia-avó.

No segundo filme da trilogia, Viu o Céu? (Ten, Mitake, 1995), Kawase alterna o som com a imagem, trazendo uma experiência sensorial diferente da protagonizada em seus filmes anteriores, no qual o off e a fala de Uno conduzem a narrativa. O som de uma secretária eletrônica acompanha as imagens de sua tia-avó queimando papéis, em preto e branco e em câmera lenta. Ao acabar essa cena, Uno aparece cuidando de seu pomar, já em cores. Na sequência, Kawase divide as cenas em frames, constituindo um quadro a quadro com fotografias estáticas da tia-avó no jardim. No final do filme, que não dura mais do que 10 minutos, Uno é enquadrada apontando para o céu anoitecido, quando Naomi aparece e pula por cima da tia-avó. Ambas aparecem à vontade em frente à câmera e em contato com a natureza.

O terceiro e último filme da trilogia, Sol Poente (Hi wa katabui, 1996) é um média-metragem mais leve e despretensioso, no formato de “filme-diário”. Os offs são desabafos, comentários e inquietações. Os elementos da natureza seguem sendo o que move os filmes de Kawase: a câmera mostra o pomar da tia-avó e a chuva. Uno, já mais familiarizada com as filmagens, ri, brinca com a câmera. No entanto, há uma quebra na descontração quando a tia-avó a confronta, perguntando por que a relação com o avô é tão melhor que a que tem com ela. Mesmo nesse momento de tensão, a câmera segue ligada, acompanhando todo o processo de desentendimento entre as duas. No entanto, este filme é o primeiro filme em que o tio-avô é mencionado, como se até então inexistisse.

Essas características do poético e do contemplativo, presentes nos três filmes, já não eram novidade na época em que foram feitos, e muito menos hoje em dia, quando há cada vez mais diretores mostrando os mais diversos olhares sobre o mundo. O diferencial dos filmes de Kawase está na fidelidade com a ideia de registro e da sensação de parecer que ela se prende no cordão umbilical que não pôde desfrutar na inexistência da relação com a mãe. O carinho está presente na câmera que cola em sua tia-avó como que num esforço para tocá-la. Não somente a câmera se aproxima, ela caminha, vai até os personagens sem se preocupar que sua presença seja notada ou não. Nesse processo, portanto, a câmera treme, o foco está constantemente em ajuste, a câmera vai de encontro com objetos.

Eu não comecei a produzir filmes em homenagem a algum diretor ou algum filme. Os homens são únicos desde o nascimento. Por conta disso, às vezes sentem solidão no coração. Porém, na realidade, todos nós temos a experiência de ligação com alguém (ao menos a própria mãe). No final, as vidas são ligadas, conectadas. No início da minha carreira, eu produzia filmes para matar essa solidão… era isso. Agora, estou produzindo os filmes para retratar a beleza da ligação e conexão das vidas. (Idem)

O som nesses filmes aparece quase sempre em off, acompanhado por imagens do cotidiano de Uno em seu jardim, da natureza como ponto de equilíbrio e lugar de encontro. Sol Poente fecha a trilogia fecha desse ciclo da vida de Naomi, expondo que além de registrar imagens como memórias de boas lembranças, o cinema também é lugar de dor. A combinação de som e imagens não resulta em uma imagem dialética nem mesmo obrigatoriamente gera uma interpretação, mas sim retrata as buscas de uma mulher jovem que deseja conhecer sua própria origem, tentando completar a si mesma.

Os filmes de Kawase apresentam imagens que não têm a pretensão de ser simbólicas. O sentido aparece delas e permanece em suspensão, convocando à exploração da memória da cineasta. As sutilezas mais amplas ainda não percebidas são levadas em conta mais do que o próprio sentido. O ato de filmar é quase penetrar no que vê, seja algo como seus primeiros registros documentais, seja a pele de sua tia-avó. Em sua relação com a imagem, o afeto vem da imagem crua através do toque, do contato íntimo entre aparato e objeto.