MEDUSAS: A FÚRIA FEMININA NOS CURTA-METRAGENS DO FESTIVAL DE BRASÍLIA

Um dia, em algum momento da vida, eu aprendi que ninguém gosta de uma mulher irritada.

Tendo decidido estudar e fazer filmes – e norteado toda a minha produção e desde então – pelo desejo de perseguir, desdobrar e escancarar tudo aquilo que o mundo costuma rejeitar no feminino, eu sempre senti um interesse especial por representações de mulheres se comportando de maneiras incômodas e indesejáveis para as pessoas ao seu redor. Mulheres que vomitam a dor de existir em um mundo capitalista, machista, racista e homofóbico em vez de engoli-la e, consequentemente, voltá-la contra elas mesmas. Mulheres que, diante de um conflito, recusam-se ao gesto apaziguador tão esperado no feminino, optando em vez disso por demonstrar abertamente seu desagrado, discordância ou ressentimento. Mulheres que não esquecem e não se submetem, convencidas de que o mundo lhes deve mais do que está dando e dispostas a lutar por isso. Nós precisamos ver e ouvir essas mulheres com mais frequência para lembrar que elas são possíveis, que a sua indignação é legítima e que não, a fragilidade, a gentileza, o acolhimento, a compreensão, a resignação e o sacrifício – esses lugares de aceitação da dor tão frequentemente atribuídos à condição feminina – não são os únicos que nós podemos habitar. E o cinema, com seu poder inigualável de lançar holofotes sobre existências e imaginar novas realidades, tem um papel crucial na missão de dar voz e visibilidade a elas.

No Festival de Brasília desse ano, que pela primeira vez na sua história teve mais mulheres que homens à direção dos filmes exibidos na mostra competitiva, não faltaram exemplos de mulheres em fúria para nos espelhar e inspirar. Considerando a força e a importância do curta-metragem enquanto espaço para o surgimento de novas vozes, novos olhares e novas temáticas no cinema, é em alguns dos curtas exibidos no festival – aqueles em que a força de comportamentos femininos desviantes se fez mais presente para mim – que irei me focar a seguir.

Jaqueline (Kauane Tarcila) em Impermeável pavio curto, de Higor Gomes.

De todas as inspiradoras mulheres presentes nas telas do Festival de Brasília, a que mais me impressionou talvez tenha sido a jovem Jaqueline de Impermeável Pavio Curto, de Higor Gomes, exibido na mostra universitária e vencedor do Prêmio Zózimo Bulbul de melhor curta na categoria. Impaciente, explosiva e cheia de falsas certezas e autonomia, Jaqueline carrega seus olhos pesados de rímel, seus jeans e suas trancinhas com tanta imponência que até mesmo a câmera parece se intimidar diante dela, mantendo-se na maior parte do tempo a uma segura distância da adolescente, em planos abertos que privilegiam a nossa compreensão do modo como a personagem se relaciona com o espaço ao seu redor – no caso, não muito bem.

Como um animal enjaulado desesperado para dar vazão à toda a sua fúria e frustração com o mundo – e, assim como sua protagonista, o filme de Higor Gomes nunca se explica inteiramente, mas nos permite imaginar com muita clareza que motivos uma jovem negra, periférica e completamente alienada da mãe e suas falsas promessas teria para estar tão indignada – Jaqueline está sempre jogando objetos para longe, ignorando solenemente qualquer olhar, pergunta ou comentário que a incomodem, e em certo momento chega até a fantasiar cair no tapa com uma colega. Enquanto isso, paira sobre ela, o tempo todo, a sombra de um incidente na escola que também nunca é inteiramente explicado, mas sugere que a violência de Jaqueline, em algum momento, escapou da fantasia para ferir um objeto menos inócuo que uma chave de fenda ou uma garrafa de vidro, fazendo a protagonista finalmente encarar as desagradáveis consequências de seus atos.

Ainda assim, Jaqueline jamais se quebra, se dobra, se explica ou se desfaz. No fim, após receber mais um golpe de um mundo que não se cansa de decepcioná-la e magoá-la, ela parte estrada afora em sua bicicleta. Sozinha, ela sorri.

Vanessa (Noemia Oliveira) em Eu, Minha Mãe e Wallace, dos irmãos Carvalho.

Tão imponente quanto Jaqueline é a Vanessa (Noemia Oliveira) de Eu, Minha Mãe e Wallace, dos irmãos Carvalho, que ganhou os prêmios de júri popular e melhor atriz coadjuvante (Noemia Oliveira) na mostra competitiva, além do prêmio Zózimo Bulbul de melhor curta. No filme, Vanessa é uma mãe solteira que recebe relutantemente a visita de Wallace (Fabrício Boliveira), o pai ausente, apavorado e ansioso para conhecer a filha Gabrielle (Sophia Rocha) numa saída temporária da prisão na época do Natal. Desde o instante em que abre a porta para Wallace, Vanessa deixa muito claro que dentro de sua casa, com a sua família, tudo o que acontecer será segundo as suas regras, e que está aceitando a presença dele apenas por Gabrielle, para quem reserva todos os seus breves sorrisos e sua disponibilidade emocional. De fato, Vanessa não interfere nas interações de Wallace com a filha, e até mesmo as incentiva ao seu modo, mas jamais gasta qualquer esforço para fazer o visitante se sentir mais à vontade, forçando-o a se virar quando não sabe o que fazer e criticando-o sem pudor quando erra.

Mais velha, madura e dona de si que Jaqueline, Vanessa não se mantém à distância. Ao contrário, ela se agiganta monumentalmente sobre a câmera, encurralando-a no pequeno espaço de sua casa e até mesmo comandando-a a quebrar o seu registro de filmagem fluido e naturalista com um repentino plano frontal, totalmente fechado em seu rosto furioso, quando Wallace revela a intenção de fugir em vez de retornar à prisão, e portanto, nunca mais voltar, nunca ser um pai para Gabrielle, nunca assumi-la como prometido, levando consigo apenas uma fotografia de lembrança. “Olha pra mim caralho”, Vanessa diz, e nós olhamos, pois ela exige ser vista e ouvida, e é impossível não obedecê-la. Seu olhar, como o da Medusa – mitológico símbolo de fúria e poder femininos – nos paralisa.

No fim, Vanessa permite que Wallace tire a tão desejada foto de família e vá embora. Na imagem desbotada revelada ao fim, o rosto de Vanessa é uma rígida máscara de fúria, contando uma história muito mais longa que os vinte minutos do filme dos irmãos Carvalho poderia contar.

Maria (Maria Leite) em Mesmo com Tanta Agonia, de Alice Andrade Drumond.

Em Mesmo com Tanta Agonia, de Alice Andrade Drumond, que ganhou os prêmios de melhor atriz (Maria Leite), melhor fotografia (Anna Santos) e menção honrosa de atriz coadjuvante (Rillary Rihanna Guedes) na mostra competitiva, além do Prêmio Abraccine e do Prêmio de Aquisição Canal Brasil de melhor curta, a protagonista Maria (Maria Leite) é mais uma mãe que reserva para a filha todo o seu afeto, protegendo-se das infinitas dores e exigências do mundo através de um estoicismo que beira o embrutecimento diante de tudo que não diz diretamente respeito à sua felicidade. No filme, que acompanha Maria tentando chegar a tempo para o aniversário de Julya (Julya Inhota) depois de um dia exaustivo no trabalho, apenas para ficar presa no trem quando um homem é duplamente atropelado nos trilhos, chama atenção a austeridade da protagonista, que jamais esboça qualquer horror, choque ou piedade diante da brutalidade do incidente, qualquer incômodo diante das exigências no trabalho, qualquer desagrado diante do trem lotado. Dura, cansada e muito prática, Maria simplesmente não tem capacidade para se compadecer e desmanchar diante dos infortúnios anônimos do mundo. Seu sorriso relutante e seus olhos cansados só se abrem de fato, monumentais entre as luzes coloridas, quando Maria encontra Julya, para quem reserva todo o seu amor e suas alegrias – é como se, para a protagonista, tudo que existe entre ela e sua filha fosse apenas mais um obstáculo. Como diz a fenomenal Rillary Rihanna em certo momento, Maria é “uma guerreira” – em todos os sentidos da palavra.

Dirigindo depois da festa com a filha adormecida no banco de trás, o rosto de Maria, imerso num mundo todo colorido em tons de roxo, finalmente se desfaz, transitando entre a exaustão, a tristeza e o desafio, num furioso grito sem palavras que a música ao fundo canta: esse é o mundo de uma mulher.

O lendário refúgio uterino de Boca de Loba, Bárbara Cabeça

Finalmente, em Boca de Loba, de Bárbara Cabeça, a fúria feminina é representada não por um rosto ou uma voz específicos, e sim por uma onda de mulheres silenciosas e anônimas que, escapando como um jorro de água sob a força da “pressão assediadora das ruas”, recobrem a cidade buscando invocar o poder de uma mulher lendária – “circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda” – que vive num lugar oculto, à espera daqueles que não têm um lugar no mundo e capaz de reviver e tornar livres e fortes todos os seres que correm o risco de se perder.

Vestidas em trajes fantásticos, essas mulheres percorrem as ruas frias e vazias de uma cidade que claramente não lhes pertence como se estivessem em batalha – como de fato estão – marcando territórios, rastejando nos subterrâneos, se esgueirando e correndo pelas sombras. Paralelamente, reúnem-se num recanto úmido e profundo, uterino, perpetuamente banhado por uma suave luz vermelha, onde compartilham brincadeiras, histórias e contemplações ao som de risos abafados. Que todas essas explorações, mesmo que urgentes, jamais estejam acompanhadas por uma sensação de ameaça para essas mulheres vagando pela noite, é um feito fabuloso do filme, que nos faz acreditar verdadeiramente nesse poder de comunhão, ocultamento, cura e comunicação entre mulheres.

Sobre uma obra construída por símbolos, códigos e linguagem tão próprios, tão desinteressados no discurso padrão de todos os dias, é difícil formar qualquer tipo de certeza, mas se eu fosse escolher alguma, seria essa: quem corre perigo, no sombrio e gotejante universo de Boca de Loba, não são as mulheres – são seus inimigos. É uma mudança bela, e bem-vinda.

Um dia, em algum momento da vida, eu aprendi que ninguém gosta de uma mulher irritada.

Ainda assim, nós estamos. Furiosas, na verdade. Há um limite, afinal, para o tanto de violência que uma mulher é capaz de digerir dia após dia sem acabar implodindo ou explodindo, e se o mundo nos ensinou que o certo é voltar toda a nossa fúria para dentro de nós mesmas em nome da conveniência alheia, bem, os tempos nos mostraram que, doa a quem doer, nós não somos obrigadas a cumprir regras que não ajudamos a criar.

A nossa fúria é uma rebelião, e ela está só começando.

RELAÇÕES ENTRE ESTÉTICA, VIVÊNCIA E HISTÓRIA: CINEMA FEMINISTA ENQUANTO CINEMA DE DESVIOS

Quando comecei a me interessar por cinema, comprei um daqueles best-sellers, estilo catálogo, intitulado Tudo Sobre Cinema[1] – antes mesmo de me adentrar no feminismo acadêmico, percebi que tinha algo de muito distinto naquela historiografia do cinema: os perfis em sua grande maioria – lembro-me de ter encontrado apenas três diretoras numa listagem de mais de cem cineastas – eram de homens. Obviamente as mulheres eram representadas como musas/estrelas, mas nunca como criadoras daquela arte.

A direção de cinema, para mim, se vinculava sempre a um homem. Tornei-me jornalista e mais tarde produtora, foi só através da construção de um pensamento crítico que pude me libertar de certas amarras e reconhecer, que se eu quisesse, eu poderia sim ser uma diretora de cinema. Em contrapartida, esta falta de representação das mulheres, principalmente na história do cinema, faz-me questionar sobre as relações entre estética e política. Quais histórias são contadas nas narrativas cinematográficas? De que modo? Para quem e por quê? Que tipo de personagens são mais comuns nestas narrativas?

O problema do sujeito único – e por consequência, da perspectiva única – que permeia as discussões feministas traz para a análise do cinema a busca da subjetividade dos personagens. Para nós, críticas e realizadoras feministas, esse sujeito sempre foi o masculino. Quando no filme a mulher se torna o objeto de contemplação e não consegue participar da ação significante, ela estigmatiza um papel que será reproduzido na sociedade. É assim também no cinema… as mulheres são objetos de contemplação tanto no espaço diegético – isto é, dentro dos filmes – como na própria historiografia do cinema. Mas como podemos mudar esta realidade?

Alice Guy Blaché encenando no filme escrito e dirigido por ela mesma, A senhora tem vontades (1907). Em seus filmes as mulheres têm papéis assertivos.

Como sujeitos críticos e artistas de seu tempo, nós, enquanto cineastas, deveríamos priorizar um cinema de mulheres[2]. Com esse termo, o que Teresa de Lauretis propõe é que se faça um cinema em que possa ser respondido o apelo “por uma nova linguagem do desejo”, isto é, um cinema que construa outra medida para o desejo e dê condições de visibilidade para um sujeito social diferente.

Em oposição a Laura Mulvey[3], Lauretis não argumenta contra o prazer visual ou o ilusionismo (para a teórica, esses dois artifícios são inerentes ao cinema), mas pela presença de outros olhares na linguagem cinematográfica. Dentro de um cinema feminista, haveria de se evitar a supressão das diferenças – de qualquer ordem. Logo, a estética feminista no cinema tem a necessidade de retratar a figura feminina não como “a mulher”, por meio da mesma imagem repetida, mas como sujeito em sua heterogeneidade.

O que a noção de representatividade propõe é que, por meio da diversificação entre os produtores de significado, no caso, os cineastas, seria possível também uma abordagem temática e estética diversificada.

Como os meios de produção e os realizadores em audiovisual influenciam nas representações do mundo? Levando em consideração a sociedade patriarcal, em que os produtores de significado são, em sua grande maioria, homens brancos heterossexuais, estas obras cinematográficas acabam por refletir a mesma dinâmica, bem como as próprias relações dentro desses meios de produção: o processo é o produto e vice-e-versa. Uma indústria de cinema que é patriarcal, hierárquica, onde as relações de poder são opressoras, resulta em produções cinematográficas que revelam estes estilos de vida, por mais que sutilmente.

Ao pensarmos em diversidade estética e temática no cinema (em busca de um cinema feminista), seria preciso, então, pensar em diversidade não só relacionada aos produtores (mulheres, negras, trans, gays), mas também aos próprios meios de produção. Ao analisarmos dessa maneira, um cinema feminista não seria apenas um cinema de mulheres ou para mulheres pautado na diferença sexual; um cinema feminista seria aquele que discute a linguagem hegemônica patriarcal em prol da diversidade:

1) Nos meios de produção cinematográfico – buscando modelos distintos de produção, distribuição e suporte;

2) Entre os realizadores – pela valorização de cineastas com experiências de vida e olhares diversos;

3) E de temáticas que foram excluídas por pertencer ao “universo feminino”, sendo consideradas menores – a sensibilidade, a intimidade, a poesia, a conversa, a vida privada.

Entretanto, essa discussão, muitas vezes, acaba sendo realizada distante da perspectiva histórica e feminista, ignorando o problema da identidade política e a questão da experiência na construção da subjetividade e na significação do real. Exemplo é a dissertação O Cinema Brasileiro de 1961 a 2010 pela Perspectiva de Gênero (2011), de Paula Alves, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ence/IBGE), em que se constata que a presença de profissionais do sexo feminino na cinematografia nacional sempre foi menor do que profissionais do sexo masculino. Até os anos 1930, só há registro de uma mulher na direção: Cleo de Verberena (1909-1972). A sua produção mais conhecida foi O Mistério do Dominó Preto (1930), filme mudo que conta uma história de suspense envolvendo temas como assassinato e traição.

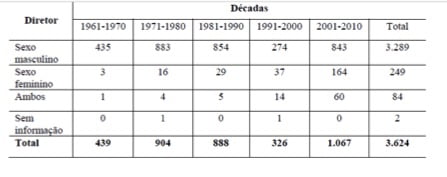

Nos anos seguintes, o aumento foi de duas a três cineastas por decênio, o que evidencia uma discrepância entre os diretores e diretoras. Com o início da Embrafilme, esse número aumentou, mas a entrada da empresa estatal não conferiu simetria entre gêneros nas produções. Tal panorama pode ser mais bem observado na Tabela 1, da dissertação de Paula Alves (2011):

A pesquisa mostra que, entre as décadas de 1960 e 2010, os cargos de comando decisório (direção, produção, roteiro e fotografia)24 na produção cinematográfica são ocupados majoritariamente por profissionais do sexo masculino. Entre as cineastas que fizeram carreira nesse período estão Carla Camurati, Laís Bodanzky, Tata Amaral, Eliane Caffé, Monique Gardenberg, Suzana Moraes, Mara Mourão, Rosane Svartman, Daniela Thomas, Sandra Werneck, entre outras.

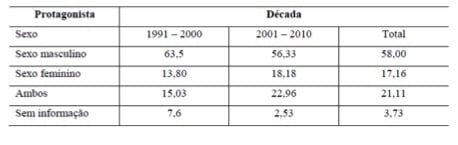

Quanto aos protagonismos nas narrativas, a assimetria também acontece, como mostra a Tabela 2

Os corpos importam – não exclusivamente pela sua marca social, mas também pelo modo como o corpo experiencia a vida, um corpo que transcende para além da sua carcaça. É nesse sentido que nem sempre um filme feito por mulheres vai comunicar, por exemplo, uma mensagem feminista. De qualquer forma, continuamos a pensar criticamente em diretrizes para um cinema feminista, enquanto aquele que desafia a linguagem e os modos de produção simbólica. Maria Célia Selem escreve em seu livro Políticas e Poéticas Feministas “Dizer que não existe um olhar feminino essencial não é o mesmo que negar os séculos de priorização do olhar masculino – que pode ser interrogado por outras perspectivas e experiências, como as das mulheres.”

Não se trata de pensar uma identidade sexual determinante, mas de entender o cinema como pensamento/criação atravessado pela subjetividade. Façamos um cinema feminista!

[1] KEMP, Philip (Ed.) Tudo Sobre Cinema. Rio de Janeiro: Sextante.

[2] O termo “mulher” é utilizado neste texto segundo a argumentação de Mulvey e Lauretis, o ser socializado como do gênero feminino.

[3] Em seu mais famoso artigo, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey analisa filmes do cinema hollywoodiano clássico sob a perspectiva da psicanálise e teoriza o cinema segundo os conceitos de escopofilia, fetichismo e voyeurismo. Ela entende o cinema feminista como aquele que destruiria o prazer visual em busca de outra linguagem.

PELO SENTIDO ABERTO: AS PEQUENAS MARGARIDAS

Em 1966, quando a diretora tcheca Věra Chytilová lançou seu filme mais conhecido, As pequenas margaridas (Daisies, no original), o Partido Comunista da Tchecoslováquia não viu com bons olhos a produção. Maria1 e Maria2, as Daisies, são duas jovens meninas que aprontam pela cidade diante um niilismo incomensurável. Acusado de indecente e pessimista, o filme de Chytilová teria cometido um grande absurdo: o enorme desperdício de comida (o filme é composto por cenas homéricas em banquetes) diante do cenário catastrófico do pós-guerra.

Além disso, o governo denunciava a diretora por não compartilhar dos ideais comunistas, criando uma ambiência de pessimismo em relação ao regime. Em atitude controversa (para bom leitor, meia palavra basta), Chytilová alegou que, na realidade, o que estava fazendo com seu filme era justamente uma crítica às suas heroínas, moças bobas que não pensavam em nada além de si mesmas e que, no final, ainda são punidas.

“Daisies era um jogo de moralidade mostrando como o mal não se manifesta necessariamente em uma orgia ou destruição causada pela guerra, que suas raízes podem estar escondidas nas brincadeiras maliciosas da vida cotidiana. Escolhi como minhas heroínas duas moças, porque é nesta idade que a pessoa mais quer se satisfazer e, se deixada a si própria, sua necessidade de criar pode facilmente se transformar em seu oposto.”

Carta de Věra Chytilová ao presidente Gustav Husák, em 1975.

A justificativa de Chytilová parece mais como uma desculpa, no sentido: “Deixa eu falar o que eles querem ouvir” do que uma leitura realmente crítica sobre o papel de suas protagonistas. Justificativa plausível, diante dos seus sete anos sem trabalhar, impossibilitada pela censura do governo no final dos anos 1960.

Proponho aqui uma terceira leitura para Daisies, que mescla a perspectiva subversiva da narrativa (temerosa aos governos totalitários), a resposta um tanto cínica de Chytilová (crítica a um certo hedonismo das protagonistas) e a busca por uma estética feminista no cinema.

Você se importa? Não, eu não me importo.

A abertura já nos dá um indício de que este é um filme fragmentado. Planos de um maquinário são entrepostos com cenas de guerra e explosão: o progresso científico não necessariamente trouxe a ordem, a paz, “os bons costumes”. A modernidade fracassou. Mas se tudo vai mal no mundo, que tal sermos maus também? Essa é premissa das Marias, que com o jargão “Você se importa?” x “Não, eu não me importo”, passam a agir de forma a quebrar a ordem social pré-estabelecida.

Há um niilismo em suas ações, mas não do tipo apático. Para as Marias, já que nada importa, nada é menos importante: qualquer situação é uma possibilidade para a criação, para o divertimento. Um passeio no jardim se transforma em uma bela dança coreografada, um jantar com um velho rico é uma ótima oportunidade para saciar a fome de anos, e ainda, testar as habilidades cênicas ao enganar o homem. “Estamos ficando cada dia melhor nisso”, revela uma das Marias, ao terminar com uma risada estrondosa.

Ainda, justificando o papel de suas protagonistas, Chytilová definiu o filme como um “documentário filosófico sob a forma de uma farsa”, uma “comédia bizarra com fios de sátira e sarcasmo”. Disse ainda que “nós [os cineastas] queremos desvendar a futilidade da vida no círculo errôneo de pseudorrelações e pseudovalores, que leva necessariamente ao vazio das formas vitais, na postura de corrupção ou de felicidade.” A crítica de Vera ao hedonismo das duas personagens se configura menos como uma questão de quebra da ordem social quanto à desimportância dada aos afetos, aos vínculos. Talvez Marias estivessem certas em questionar o status quo, no entanto, não o fizeram da “maneira mais adequada”. Afinal, existe maneira adequada de subversão?

Daisies não conta história alguma senão sobre destruição. Não há um “fio narrativo” ou “desenvolvimento dos personagens”. As Marias simplesmente existem. E destroem o que veem pela frente: seja enganando, roubando, seja picotando, seja dando boas gargalhadas no quarto. Mas por que esta obsessão pelas ruínas? É que as margaridas não se contentam com o velho. O sarcasmo infantil presente nas duas personagens não tem nada de inocente, mas sim perverso. O primeiro passo para o novo é o estrago do velho, daí a metáfora da guerra. As Marias não necessitam de armas, entretanto, de sua “feminilidade”.

Por uma estética feminista

Críticas feministas abordam o assunto da “feminilidade” por perspectivas diversas. Uma delas a vê não como um essencialismo, mas como uma parte estratégica do feminismo. Ao que ademais já está dado como certo que as perspectivas feministas, por vezes, destoam. Posicionamentos à parte, o que percebo no filme de Věra Chytilová é justamente o uso estratégico do discurso sobre o “feminino” para propor não apenas discussões feministas, mas uma estética própria.

Para além das desventuras amorosas das Marias, que seduzem os homens que encontram pela vida, a “feminilidade” é colocada de forma alegórica por Chytilová, principalmente, em certos momentos que escapam a narrativa, que estão fora do “discurso da ordem”: entre as sequências de As pequenas margaridas, nos deparamos com de planos de flores, borboletas, vestidos, etc. E por quê? Como forma de crítica, é claro, mas, paradoxalmente, como afirmação. Discordando da própria autora, penso que de “bobas”, as Marias não têm nada. Colocar em pauta no discurso fílmico as borboletas, as flores, os vestidos como reais significantes da trama e não apenas como adorno é a perversão em relação ao discurso lógico que preconizava esses elementos como “acessórios”.

Chamo a atenção para situações no filme que tocam explicitamente a questão do feminino, e claramente, se estabelecem sob uma leitura psicanalítica: em primeira instância, a fome insaciável das duas personagens, simbolizando uma falta – a famosa inveja do falo freudiana; aqui, entretanto, gostaria de apontar para uma segunda interpretação: a fome é mesmo por um sentido, a busca por um significado de “ser mulher” que já não é esse imposto pela sociedade patriarcal. E é, exatamente, por isso, que Daisies é um filme nonsense. Nonsense, pra quem?

Em outra cena, as personagens se deliciam ao picotar alimentos que possuem formas fálicas: um picles, uma banana, um ovo cozido. A fome é tanta que já não bastam os alimento reais. Em revistas de supermercado (um clássico da dona de casa), uma das Marias recorta a figura de um bife e mastiga o papel em sua boca. A picotagem não para. Chegando ao cúmulo de se automutilarem com a tesoura: as cabeças ficam para um lado, enquanto as pernas para o outro. Relembro Laura Mulvey, que disserta em seu famoso ensaio Visual pleasure and the narrative cinema sobre o aspecto fragmentado da mulher nos grandes clássicos do cinema hollywoodiano.

As pequenas margaridas não é um filme fácil. Claro que, lhe falta uma crítica interseccional em relação ao feminismo: a luta de classes, o racismo, – principalmente em pós-guerra, que elucidava estas questões. No entanto, mais do que sua narrativa, a sua estética transgride: propõe outras lógicas de sentido, em um discurso aberto, daí sua estética subversiva, pois então, feminista.

Vale lembrar, entretanto, como dito no início do texto, que Věra Chytilová é uma cineasta de afirmações constroversas. Em entrevista ao The Guardian, por exemplo, ela afirma não ser uma feminista per se, mas uma individualista. “Se há algo que você não gosta, não siga as regras – quebre-as. Eu sou uma inimiga da estupidez e do pensamento simplista, tanto em homens quanto em mulheres”, declara – fugindo do senso coletivista e político do movimento. Com Vera Chytilová negando ou não a alcunha de feminista, o fato é que Daisies encontra-se como uma expressão estética, que não sendo fechada em si mesma, reflete no campo político, quando atua na percepção e na interpretação do mundo.

Referências

Artigo sobre Věra Chytilová e o filme Daisies: Dolls in Fragments: Daisies as Feminist Allegory Journal Issue: Camera Obscura, 47(16.2) Lim, Bliss Cua, UC Irvine http://escholarship.org/uc/item/5mr9482p

Reportagem do NY: http://www.nytimes.com/2012/07/01/movies/daisies-from-the-czech-director-vera-chytilova-at-bam

3 OBRAS AUDIOVISUAIS PARA PENSAR SOBRE O ABORTO

Neste 8 de março, enquanto nossos colegas de trabalho nos oferecem rosas e parabenizações inócuas por nossa “força” como mães, filhas e esposas, decidimos fazer uma lista de obras audiovisuais que abordam um assunto de fato relevante na vida das mulheres. Se trata de algo que afeta nossa autonomia e cuja proibição causa nossas mortes: o aborto.

Antes de entrarmos na lista em si, faremos um parênteses para citar alguns dados importantes sobre o aborto no Brasil. Embora pesquisas mostrem que apenas 1,1 milhão de mulheres brasileiras entre 18 e 49 interromperam a gravidez ao menos uma vez, em apenas 12 anos entre 1995 e 2007, mais de três milhões de curetagens pós-aborto foram feitas pelo Sistema Único de Saúde, fazendo desse procedimento o mais realizado pelo SUS. A curetagem se trata de uma cirurgia em que se raspa a cavidade uterina. Ela é feita, na maioria das vezes, em caso de abortos intencionais em que houve complicações. Entretanto, a enorme maioria dos abortos são completados sem problemas, logo, não entram nesses 3,1 milhões de abortos, nos levando a crer que o número de abortos clandestinos feitos no Brasil supera e muito esse número. Não é difícil de entender, então, por que a cada dois dias uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal.

O audiovisual, na sua capacidade para contar histórias, educar, criar empatia e gerar discussão, é uma forma interessante pela qual podemos refletir o aborto por perspectivas diferentes. Procuramos trazer nessa lista uma variedade de formatos que podem atrair públicos diferentes, temos um podcast, uma série e um filme que tratam do aborto feito ou discutido por mulheres de diferentes países, épocas, idades e classes sociais. Ao final da lista colocamos mais alguns filmes e séries que também tocam no assunto de maneira inteligente.

Mamilos: #2 Precisamos falar sobre aborto, Uber, Lollapalooza (2014-)

O podcast Mamilos é comandado pelas anfitriãs Juliana Wallauer e Cris Martis. Toda semana elas trazem assuntos que vão de economia a memes para serem discutidos no programa por leigos e especialistas. O segundo episódio do podcast trouxe uma longa discussão sobre a legalização do aborto dentro do contexto brasileiro. A conversa entre as duas anfitriãs com os convidados Carlos Merigo e Luiz Yassuda trouxe opiniões diferentes e embasadas. É interessante ver que os quatro participantes possuem todos razões para suas escolhas pessoais, mas suas crenças e vivências não influenciam suas opiniões sobre a questão de forma institucional. Enquanto Wallauer e Merigo dizem não serem capazes de interromper uma gravidez, existe uma clara distinção entre suas escolhas pessoais e sua defesa do direito das mulheres sob seus corpos.

Wallauer e Bartis trazem os argumentos contrários à legalização do aborto sem jamais falarem de forma condescendente ou desrespeitosa às opiniões contrárias, mas argumentando de forma racional e convincente. É um episódio bastante rico e didático, interessante pra mostrar para aquele tio com discurso conservador. Escute aqui.

4 Meses, 3 Semanas e 2 dias (2007)

Romênia, 1987. As amigas Otilia e Gabita precisam de um quarto de hotel para realizar um aborto ilegal. Vemos toda a mecânica do acontecimento, a busca do hotel, o encontro no carro do “médico”, a falta de dinheiro, e ainda questões corriqueiras da vida, como um jantar da família do namorado.

As questões práticas nos assombram: como pagar? E se Gabita tiver uma infecção, é preciso chamar uma ambulância? E se ela for presa por assassinato? O que fazer com o feto depois? Mas o emocional também sofre: o que se passa dentro delas? As dificuldades financeiras, psicológicas e práticas estão todas juntas ali. O minimalismo técnico do filme contribui para que o realismo brutal com que ele apresenta os acontecimentos não se tornem banais, não há necessidade de melodrama, trata-se de uma situação trágica por si só.

Jane the Virgin (2014-)

É interessante ver o tratamento dado a questões como o aborto em séries de televisão, pois elas possuem mais tempo para desenvolver ideias. Jane the Virgin, em particular, trata das questões da maternidade com muita cuidado. A série conta a história de Jane, uma jovem americana de família latina cuja influência da avó católica fez com que ela se decidisse permanecer virgem até o casamento. Só que, devido a um erro médico, ela acaba ficando grávida. Jane está na faculdade, está noiva de um homem que não é o pai do bebê e quer ser escritora. Existem vários motivos para que ela interrompa essa gravidez, mas ela decide manter o bebê. Um espectador desavisado poderia imaginar que isso demonstraria uma posição pró-vida da série, mas seria uma visão superficial. Jane considera o aborto, mas decide ir por outro caminho pois suas crenças católicas não estão de acordo com o ato. Embora ela saiba que é uma decisão válida, não é a escolha certa para ela.

(SPOILERS A SEGUIR)

Na temporada seguinte, a posição dos roteiristas da série fica ainda mais clara: a personagem da mãe de Jane, Xiomara, uma mulher que sonha em ser cantora e não compartilha a religião da filha, interrompe uma gravidez indesejada. Antes de fazer o aborto, Xiomara havia falado diversas vezes que não pretendia mais ter filhos e ela, afinal, exerce seu direito com a interrupção de sua gravidez. É importante lembrar: nem o aborto nem a decisão de ter um filho devem ser obrigações, devem ser escolhas que partem da mulher.

Mais algumas obras audiovisuais que apresentam uma reflexão relevante sobre o aborto:

ALICE GUY-BLACHÉ: PAPÉIS DE GÊNERO E FEMINISMO NO PRIMEIRO CINEMA

A presença de mulheres atrás das câmeras no cinema ainda é insatisfatória, apesar dos pequenos avanços comemorados a cada dia. Especialmente em funções de liderança, como direção e produção executiva, e em áreas em que a predominância masculina é quase inquestionável, como direção de fotografia.

Há carência de oportunidades e pouca divulgação, distribuição e memória dos filmes feitos por mulheres ao longo dos tempos – sobretudo mulheres marginalizadas ou em contextos pós-coloniais. Fica até difícil lembrar que no início do cinema existia muita produção feminina, quando os pequenos filmes ainda eram considerados experimentos e não tinham status artístico.

No contexto do primeiro cinema produzido no final do século XIX e início do século XX, a francesa Alice Guy-Blaché é reconhecida historicamente como a primeira mulher diretora. Alguns de seus filmes traziam temáticas ainda não inteiramente superadas nos dias atuais. Tão importante quanto o tema, no cinema, o olhar lançado sobre os filmes e através dos filmes de Alice também não está em completo desuso.

É importante destacar que Alice se iniciou nas artes cinematográficas na época em que a discussão sobre o sufrágio feminino estava presente em muitos países ocidentais. No entanto, quando a cineasta se mudou para os Estados Unidos com o marido, o voto feminino era realidade em apenas alguns estados. E ainda assim, apenas para norte-americanas que eram consideradas cidadãs sem qualquer ressalva – a situação das pessoas negras, indígenas ou imigrantes nos EUA é comumente esquecida quando o assunto é primeira onda do feminismo.

Alice começou a fazer cinema após trabalhar como secretária em um estúdio de fotografia francês que fazia experimentos com os primeiros cinematógrafos. “A fada do repolho” (Le fée aux choux, 1896) marca o início de sua produção, que seria conhecida por tratar de assuntos ligados intimamente à vida das mulheres brancas e pequeno-burguesas de sua época.

A obra de Alice Guy-Blaché trazia temas como maternidade, trabalho doméstico e “travestismo” (ou a simples troca de papéis de gênero entre homens e mulheres, já que para ela não seria possível falar de transexualidade como o assunto é tratado atualmente). Por isso, foi rotulada ao longo da história, por olhares menos atentos, como “feminista”, já que a atenção a esses assuntos até hoje é preterida pela sociedade patriarcal ocidental, em favor de temas e olhares mais “importantes”. É lamentável notar que a simples existência dessas temáticas na tela pode fazer alguns espectadores olharem para direção contrária, até os dias de hoje.

Apesar do rótulo, Alice tinha relação ambígua com olhares feministas que estavam em desenvolvimento na sua época e não aprovava que mulheres tentassem assumir inteiramente lugares socialmente marcados como masculinos. Por acreditar em capacidades inatas aos sexos como, por exemplo, a “sensibilidade feminina”, defendia a aptidão das mulheres para o trabalho doméstico e artesanal. Curiosamente, o mesmo motivo a levou a acreditar que as mulheres seriam aptas ao trabalho cinematográfico:

Além de uma mulher se encontrar tão bem preparada para encenar dramas como um homem, ela ainda tem, sob diversas perspectivas, uma enorme vantagem sobre ele, graças à sua natureza. Muito do conhecimento necessário para narrar uma história e para conceber cenários faz absolutamente parte das competências de um membro do sexo frágil. Ela é uma autoridade em emoções.

Alice Guy Blachè¹

A reflexão da cineasta parece apenas preconceituosa e limitada nos dias de hoje, no entanto, Alice estava sugerindo que mulheres não só podiam como deviam fazer cinema, em uma época as mulheres mais privilegiadas da sociedade americana sequer podiam votar.

De fato, enquanto o cinema não tinha status artístico e era considerado apenas uma diversão barata para pessoas sem sofisticação, as mulheres tiveram papel assegurado nele, e muitas atuaram, por exemplo, como montadoras, uma atividade considerada inicialmente de segunda categoria e frequentemente associada ao artesanato. A ideia que se tinha era que montar o filme era apenas cortar e colar os pedaços, embora nos dias de hoje o primeiro cinema já seja reconhecido como um período de rica experimentação.

Com a sofisticação da linguagem cinematográfica nas décadas posteriores, as mulheres foram gradativamente perdendo espaço nessa e em outras funções, embora nunca tenham de fato se tornado ausentes.

Em “As consequências do feminismo” (Les résultats du féminisme, 1906), Alice Guy Blachè retrata uma pequena sociedade em que os papéis de gênero foram trocados e os homens são vistos em atividades antes atribuídas às mulheres: passando roupas, cuidando de bebês e até mesmo usando vestidos. As mulheres, em contraposição, usam calças, fumam, bebem, humilham seus maridos e assediam maridos alheios. Os pobres homens logo se revoltam com as injustiças e promovem uma revolução.

http://www.youtube.com/watch?v=dQ-oB6HHttU

“As consequências do feminismo” é, à primeira vista, uma crítica aos anseios dos movimentos feministas que, ao buscarem igualdade de votos com os homens, trariam consigo o medo da “troca” de papéis de gênero e um consequente desequilíbrio da sociedade. Alice denunciou, tematicamente, que o feminismo só poderia levar à supremacia feminina e à castração dos homens, o que pode ser confirmado por seu discurso ambíguo em relação às possibilidades das mulheres no mundo. Porém, a efetiva representação visual da situação acaba expondo como o comportamento masculino era tóxico, injusto, abusivo e autoritário.

Como foi dito anteriormente, os olhares sobre os filmes e através dos filmes são tão importantes quanto sua temática, e nesse sentido a pesquisadora portuguesa Ana Catarina Pereira traz algumas possibilidades de leitura das representações do filme.

Nos cerca de seis minutos de duração da curta-metragem, o homem costura, cuida dos filhos, usa vestidos e age com delicadeza, promulgando uma essência feminina ultra-romantizada. A mulher fuma, bebe e tem um comportamento sexualizado; é grande, brutal, controla o espaço em que se movimenta, toma iniciativas e provoca acções. Elementos de ambos os sexos desempenham os papéis opostos aos rigidamente atribuídos pela sociedade, o que pode ser interpretado de diferentes formas:

a) uma acusação aos movimentos feministas e à tentativa de superiorização das mulheres (o antônimo de machismo);

b) uma representação grotesca dos medos masculinos diante da possibilidade de instituição de uma estrutura matriarcal;

c) uma visão feminista que encara a própria diferenciação de gêneros como supérflua.

Ana Catarina Pereira²

Seja qual fosse a intenção real de Alice Guy-Blachè ao gravar o curta-metragem, a lembrança da obra vale a pena para quem se interessa pelas representações cinematográficas que desafiaram e até hoje provocam nosso olhar para as questões de gênero. “As consequências do feminismo” é apenas um dos filmes da diretora que trata de assuntos relativos à vida das mulheres burguesas da época, e um dos mais de 600 filmes atribuídos a ela.

É sintomático que Alice seja até hoje única mulher que foi dona de um estúdio de produção de filmes, o Estúdio Solax e, portanto, a única mulher que foi realmente detentora de meios de produção para se realizar filmes de maneira industrial. Estima-se que o Estúdio Solax tenha produzido mais de mil obras durante sua existência, várias delas perdidas em razão de incêndios, quando os filmes ainda eram feitos com materiais extremamente inflamáveis.

No primeiro cinema houve lugar para tratar de algumas questões que surgiam entre as mulheres por ocasião da primeira onda feminista, como as possibilidades que nascem da simples ideia de que mulheres poderiam assumir lugares socialmente reservados aos homens. No entanto, a consolidação do cinema narrativo clássico nos Estados Unidos dali em diante não possibilitou o surgimento de outra mulher detentora dos meios para produzir filmes, como Alice Guy-Blachè, ainda que o cinema industrial norte-americano tenha enriquecido e produzido em larga escala.

Só podemos cogitar se é coincidência ou não o fato de grande parte dessas produções lidarem com as contradições expostas pelo feminismo com narrativas punitivas para mulheres desviantes, e neutralizadoras de qualquer ameaça à ordem patriarcal. Narrativas e olhares que encontraram grande expressão no cinema hollywoodiano na primeira metade do séc. XX, e que em parte sobrevivem até os dias atuais, com mulheres ocupando espaço como musas, objetos, apoio ou desvio narrativo para que homens possam se desenvolver – à frente e atrás das câmeras.

(1): citação presente em Internacional female film directors: their contributions to the film industry and women’s roles in society.

(2): citação presente na tese de Ana Catarina Pereira, A mulher-cinesta: da arte pela arte a uma estética da diferenciação. Algumas informações sobre Alice Guy-Blachè também foram retiradas da tese.

NOVE SEMANAS E MEIA DE ABUSO: A EROTIZAÇÃO DO ESTUPRO

Adrian Lyne conseguiu transformar um molestador infantil em um herói romântico com maestria em Lolita (1997). Mas essa não foi a primeira vez que o diretor estripou um relacionamento abusivo para encaixá-lo em um delírio erótico. Quase uma década antes, um livro baseado em fatos reais havia caído na mãos do diretor. Era Nove semanas e meia de amor, escrito pela autora Ingeborg Day, sob o pseudônimo de Elizabeth McNeill. A história deu origem ao filme que virou um clássico do cinema erótico e é hoje exaltado como a versão “original/realista/mais sexy” de Cinquenta tons de cinza.

O relato de Day começa singelo: um amante sem nome pede para vendá-la durante o sexo. O que era supostamente uma experimentação sexual vai escalando. Toda noite, assim que entra no apartamento, ela é despida e tem os pulsos amarrados. É ele quem cozinha, dá banho, veste seu corpo, penteia seus cabelos. Ele ameaça expulsá-la de casa se ela se recusar a cumprir suas exigências sexuais. Ele a estupra.

Day está apaixonada. Day teme que ele a mate. Das duas premissas, a conclusão: “Se você me matar, você terá que encontrar outra, e é fácil encontrar mulheres como eu?” O relacionamento acaba quando ela tem um colapso nervoso e o amante a interna em uma clínica psiquiátrica. Os dois nunca mais se encontraram.

O livro Nove semanas e meia nos escancara a ambivalência emocional de uma mulher sobrevivente de um relacionamento abusivo. Revela como o enlace entre prazer e dor, admiração e medo, carinho e violência possibilitou que ela encontrasse na submissão, no anulamento de si mesma, uma identidade.

O relato de Day nos permite compreender como o discurso tradicionalmente feito sobre relacionamentos abusivos promove uma imagem de vítima perfeita e abusador desumano que jamais poderá se equiparar à realidade complexa que essas mulheres vivem, e que portanto as desarma de meios de compreender a própria experiência.

Não foi isso, porém, que o roteirista Zalman King interpretou da obra. King, que se julga um conhecedor exímio da sexualidade feminina, desenvolveu a teoria esdrúxula de que todas as mulheres passam por um período “perigoso” no qual ficam “viciadas em orgasmos”. Foi essa a história que o roteirista enxergou: uma mulher que é levada a um colapso nervoso por seu vício em gozar.

Em toda sua condescendência masculina, o objetivo de King era mostrar a “jornada do despertar da sexualidade feminina”. Mas não foi bem assim que o filme entrou para a história. Por quê?

A câmera de Adrian Lyne está constantemente deslizando sobre o corpo de Kim Basinger, que interpreta Elizabeth. Mickey Rourke, seu par romântico, permanece vestido na maioria das cenas e tem menos tempo de tela. Se os seios, as pernas, os braços de Basinger são expostos como um convite, quando se trata de Rourke, a câmera se limita a focar no seu rosto.

Um exemplo desse olhar é a cena de masturbação feminina, na qual Basinger se contorce harmoniosamente e faz caras e bocas risíveis para qualquer mulher que tenha o hábito de masturbar. O sucesso do filme com o público feminino heterossexual apenas comprova o quanto estamos acostumadas a ser voyeurs de nós mesmas.

Poderá Elizabeth passar por um “despertar sexual” se seus trejeitos são calculados para agradar o espectador? Como poderá ela descobrir a si mesma se está constantemente performando para o olhar alheio? Elizabeth, com o jeito infantil de balançar as pernas, a risada nervosa e o rosto corado que busca esconder, emana insegurança.

“Ela foi minha primeira escolha. Ela tinha a vulnerabilidade”, diz Lyne, ao explicar o casting de Basinger para o papel principal. Porém, aparentemente a vulnerabilidade inata da atriz não era suficiente. O método adotado pelo diretor foi o seguinte: a equipe de Nove semanas e meia de amor deveria tratar Rourke com gentileza e respeito. Basinger era negligenciada ou assediada. Os protagonistas não podiam se comunicar fora do set. Segundo Lyne, esse tratamento ajudava a criar a tensão sexual entre os atores e compensava a falta de capacidade técnica e intelectual da atriz.

“Kim é como uma criança. Ela é inocente. Isso é parte do seu apelo. É uma atriz instintiva. Ela não é uma intelectual. Ela não lê livros. Ela não atua de verdade, ela reage”, argumentou Lyne. “Não concordo com essa descrição de mim mesma de forma alguma. Para dizer a verdade, eu deliberadamente não me permiti enxergar todos os jogos que estavam sendo feitos para que o filme fosse produzido”, rebateu a atriz.

Em uma cena que não consta no livro original, John, como foi batizado o amante, convence Elizabeth a cometer suicídio tomando pílulas, que na verdade contêm apenas açúcar – que romântico! que erótico! A atuação de Basinger não estava “vulnerável” o suficiente, então Lyne chamou Rourke: “Precisamos fazer algo para quebrá-la”.

Rourke agarrou o braço de Basinger com força, fazendo-a chorar e revidar com um tapa. O ator lhe deu um tapa na cara, e então Lyne autorizou que começassem a gravar. A cena do falso suicídio foi retirada na versão final do filme porque, segundo o diretor, “fazia o público odiar John demais”.

Uma mulher assediada, humilhada, negligenciada e estapeada: essa é a face da sensualidade. Para alcançá-la, tudo se torna válido. É uma lógica não muito diversa da indústria pornográfica. O abuso escondido na narrativa de Nove semanas e meia de amor também é o abuso escondido na produção do filme: a vida imita arte.

Nove semanas e meia de amor obscurece o abuso de Elizabeth não só ao extirpar cenas cruciais do livro, como o colapso nervoso da personagem, mas também ao romantizar os momentos abusivos. É um clássico do soft-core: o estupro erotizado, romanceado, palatável, distorcido como consensual. Embora a frase “todo sexo é estupro” jamais tenha sido proferida por uma feminista, como alguns gostariam de pensar, o oposto pode ser dito sobre a sexualidade masculina: para os homens, todo estupro é sexo.

Quando Elizabeth se recusa a apanhar de John, ele a toma à força. Após tentar resistir, ela se entrega: ela gosta. Ela gosta de ser estuprada é o recado da pornografia e do filme erótico, que não são primos tão distantes assim. É a máxima que permite aos homens se isentar da responsabilidade das suas ações, que os impede de enxergar a brutalidade e a crueldade daquilo que querem.

O momento em que Nove semanas e meia de amor é mais inconscientemente perspicaz é quando Elizabeth abandona John em um quarto de hotel. Ela vaga sozinha por uma zona de prostituição e cinemas pornográficos e entra em um teatro onde acontecem apresentações de sexo ao vivo, que não lhe provocam tesão mas sim nojo e medo. Ela chora ao perceber que foi até aqui que essa jornada de “descoberta sexual” a levou.

Enxergamos o pornográfico como um universo de fantasia à parte, isolado das nossas experiências sexuais, mas o sexo que conhecemos é construído a partir pelos mesmos valores que norteiam a pornografia – cujos produtores e público-alvo são do sexo masculino. O pornô é apenas uma ponta extrema do sexo como uma relação entre dominante e submisso, ativo e passivo.

Elizabeth sofre porque explorar sua sexualidade sempre será feito em termos masculinos. Não conhecemos o que seria uma sexualidade feminina porque o universo de fantasia e de desejo a que temos acesso foi engendrado por homens para servir aos seus interesses, e nesse mundo o único papel que resta à mulher é de objeto. Elizabeth não pode ser protagonista do próprio desejo, ela pode apenas reproduzir o que já lhe foi entregue. É desse despertar que surge sua rebelião e que a faz abandonar John, ao final do filme.

Mulheres são masoquistas? Ou a dor foi o lado da barganha que fomos ensinadas a tolerar caso desejemos sentir prazer? Essa foi a pergunta desconfortável que Lyne ignorou, e cujo seu filme implorava a resposta.

por Amanda V.

Amanda escreve no Deixadebanca e também organiza o Xotanás, sobre masturbação feminina.

POR QUE DAMOS NOMES FEMININOS A ROBÔS?

A Inteligência Artificial é o sonho humano do serviçal perfeito: uma máquina que aja como nós, mas não tenha as necessidades mundanas que tanto dificultam a escravidão de outros humanos e animais. Uma entidade que não precise ser alimentada, não precise dormir, não tenha desejos e não anseie por liberdade. Queremos máquinas inteligentes e eficientes para identificar nossas necessidades e satisfazê-las, mas será possível desenvolver uma inteligência consciente que não possua sentimentos e sensações?

Desde o começo da Revolução Industrial, histórias sobre o medo de máquinas que tomam consciência própria e aniquilam seus criadores começaram a povoar o imaginário popular. O cinema também representou inúmeras vezes essa ansiedade humana. O modo como a figura feminina é implementada nessas máquinas, e a visível associação na vida real de assistentes eletrônicas a um gênero feminino chamou a atenção da escritora Laurie Penny. Traduzimos abaixo o seu texto sobre o assunto.

*****

Por que existem tantos robôs projetados para se assemelhar a mulheres? A pergunta está se tornando inevitável ao passo em que mais e mais Inteligências Artificiais (IAs), que não precisam ter um gênero, aparecem no mercado com vozes e rostos femininos, incluindo Cortana da Microsoft, Alexa da Amazon e uma nova onda de estranhas robôs sexuais comercializadas quase que exclusivamente para homens. Enquanto entramos em uma nova era de automação, a tecnologia que estamos criando diz muito sobre a maneira que a sociedade vê as mulheres e o trabalho.

Este mês, a Microsoft lançou Tay, robô com rosto e maneirismos de uma garota adolescente que foi projetada para aprender e interagir com usuários no Twitter. Dentro de horas, Tay tinha sido bombardeada com abuso sexual e foi ensinada a defender Hitler, que é o que acontece quando você dá ao Twitter um monstrinho para criar. O jeito que Tay foi tratada pelos usuários do Twitter foi abominável, mas não sem precedentes – os primeiros robôs e assistentes digitais foram projetados para parecer femininos, em parte para que usuários, presumidamente homens, pudessem explorá-los sem culpa.

Isso faz sentido quando consideramos que boa parte do trabalho que estamos antecipando que será feito um dia por esses assistentes é atualmente feito por mulheres e meninas, por salários baixos ou sem pagamento algum. Semana passada, um relatório da ONS (IBGE britânico) finalmente quantificou o valor anual da “produção econômica doméstica” – a manutenção doméstica, cuidado com os filhos e tarefas organizacionais feitas em sua maioria por mulheres – em 1 trilhão de libras, quase 60% da economia “oficial” (do Reino Unido). Desde enfermeiras, secretárias e profissionais do sexo a esposas e namoradas, o trabalho emocional que mantém a sociedade funcionando é ainda feminizado – e ainda estigmatizado.

Neste momento, enquanto antecipamos a criação das IAs para servir a nossas necessidades particulares, organizar nossas vidas e tomar conta de nós, e fazer tudo isso de graça e sem reclamações, é fácil ver quantos designers talvez se sintam mais confortáveis com essas entidades tendo vozes e rostos femininos. Se IAs forem projetados como masculinos, usuários podem ser tentados a tratá-los como iguais, reconhecê-los como humanos de alguma forma, talvez até oferecê-los um salário de nível inicial e um drink depois do trabalho.

Na imaginação pública, robôs humanóides tem sido por muito tempo substitutos para classes exploradas. Até mesmo a palavra “robô” é derivada da palavra tcheca para “escravo”. A filósofa Donna Haraway observa em Um Manifesto Ciborgue que “a divisão entre a ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica”, e a história das robôs femininas em filmes é quase tão longa quanto a história do cinema em si. Em quase toda encarnação de robôs femininas na tela, de Metrópolis de Fritz Lang à obra prima moderna Ela, a mesma questão surge: IAs são realmente pessoas? E, se sim, podemos viver com o que fizemos a elas?

Em estórias como Blade Runner, Battlestar Galactica e Ex Machina, robôs femininas são estupradas por homens e os espectadores são convidados a ponderar se esses estupros foram realmente criminosos, baseados na nossa avaliação de se a robô tem consciência suficiente para merecer autonomia. Esta é a mesma avaliação que juízes homens ao redor do mundo estão tentando fazer sobre mulheres humanas hoje.

Toda a repetição da estória romântica é também uma estória de horror. O protagonista, que é geralmente frustrado sexualmente e rabugento, passa por agonias tentando definir se seu crush de silicone é realmente consciente. Se ela é, é certo ele explorá-la, ser servido por ela, dormir com ela? Se ela não é, pode ele realmente se apaixonar por ela? Isso importa? E – o mais aterrorizante de tudo – quando ela define sua própria posição, ela vai se rebelar? Como ela pode ser impedida?

Essas são questões que a sociedade em geral tem feito por séculos – não sobre robôs, mas sobre mulheres. As permutações ansiosas são familiares para a maioria das mulheres que namoram homens. Nós podemos vê-los, lentamente, tentando decidir se somos realmente humanas, se realmente pensamos e sentimos como eles.

Essa não é uma questão acadêmica abstrata. A ideia de que afro-americanos eram menos humanos que pessoas brancas estava consagrada na constituição dos Estados Unidos até 1868. Da mesma forma, a noção de que mulheres são menos humanas que homes tem sido usada desde os tempos de Aristóteles para justificar a privação de seus direitos básicos. Até mesmo hoje, encontramos homens argumentando que mulheres e meninas são menos inteligentes que homens, ou “programadas pela natureza” para uma vida de submissão e plácida reprodução. Por muitos séculos, a primeira tarefa filosófica das pessoas oprimidas tem sido convencer tanto a si mesmas quanto seus opressores – assim como as IAs em nossas ficções culposas – que eles são seres vivos, pensantes, e com sentimentos, e portanto merecem liberdade.

Consideremos a cena clímax em Ex Machina, onde o gênio megalomaníaco Nathan é mostrado colecionando corpos nus de modelos antigos de robôs femininas em seu quarto. Para Nathan, a consciência de suas escravas sexuais está fora de questão: de carne ou de metal, mulheres nunca serão realmente humanas. Para as robôs femininas, os homens que as possuem – quer seja o louco bilionário Nathan, ou o doce desafortunado Caleb – são obstáculos a serem vencidos, com violência se necessário.

Quando os ciborgues dominarem as máquinas, os homens ainda importarão? Na ficção, como na vida, uma maneira das pessoas oprimidas se libertarem é usando tecnologia para tomar o controle das máquinas que os fizeram. “O maior problema com ciborgues, claro, é que eles são a prole ilegítima do militarismo e do capitalismo patriarcal”, escreve Haraway. “Mas prole ilegítima é frequentemente infiel às suas origens. Seus pais, afinal, são não-essenciais”.

A triste paranóia que está no cerne dessas visões do futuro é que, um dia, IAs seriam capazes de se reproduzir sem nós, e sumariamente decidiriam que somos irrelevantes. Desde Metropolis até Matrix, o pesadelo é o mesmo: se andróides tiverem acesso aos meios de reprodução, nada os deterá. Isso é, coincidentemente, o medo básico que os homens tem nutrido em relação às mulheres desde o nascimento do feminismo, e particularmente desde o advento da contracepção e da tecnologia reprodutiva. Esse medo é a raiz de muito da opressão feminina atual.

Alan Turing, o pai da robótica, se preocupava que “máquinas pensantes” pudessem ser exploradas porque não eram conscientes do mesmo modo que “seres humanos reais” são. Nós ainda não decidimos, como espécie, que mulheres são conscientes – e enquanto mais e mais robôs femininas aparecem em nossas telas e nossas estórias, nós devíamos considerar como nossa tecnologia reflete nossas expectativas de gênero. Quem são os usuários, e quem é usado? A menos que possamos recalibrar nossa tendência a explorar uns aos outros, a questão pode não ser se a raça humana pode sobreviver a era das máquinas – mas se merece.

Tradução de Carol Lucena e ilustração por Deixadebanca

RELAÇÕES DE PODER E BELEZA: A BELA E A FERA

A animação musical sobre a Bela e a Fera lançada pela Disney em 1991 foi um tremendo sucesso. Foi a primeira animação a ser indicada ao Oscar de melhor filme e fez parte da infância de uma geração inteira, justamente a minha. Podemos até nos considerar sortudas de termos pego essa fase de “revival” da Disney, onde ela lançou algumas das suas melhores animações e atualizou um pouco suas lições de moral, antes bastante antiquadas.

Agora, tínhamos protagonistas um pouco menos passivas e que sonhavam com outras coisas além de romance, embora isso acabasse quase sempre fazendo parte da vida delas de alguma forma no final. Bela é uma das personagens favoritas de muita gente, principalmente por se mostrar apaixonada pela leitura. Entretanto, com o passar do tempo comecei a ler mais sobre o filme e perceber mensagens bem problemáticas em meio a todas as outras qualidades da história.

O filme começa nos apresentando ao feitiço jogado sobre a Fera. Ele era um príncipe egoísta que vivia em seu castelo curtindo sua riqueza enquanto o resto da França arava o solo e puxava água do poço, até que um belo dia uma velha senhora bateu à sua porta e ele se recusou a ajudá-la por causa de sua aparência não muito agradável. Então a senhora se revelou uma bela feiticeira e o condenou a viver como uma fera horrenda até que ele aprendesse a amar alguém de verdade e fosse retribuído. Como bônus, ela jogou o feitiço no resto do pessoal que morava no castelo, os transformando em objetos domésticos.

Só nesses primeiros minutos de filme já temos alguns problemas. Pra começo de conversa, por que ele tem que aprender a “amar alguém”, no sentido mais amor romântico possível? Ele não deveria aprender a respeitar as pessoas em suas diferenças? Qual a revolução em amar alguém totalmente padrão-de-beleza-europeu como a Bela? E o fator “retribuição” complica mais ainda as coisas, pois trata receber amor como questão de merecimento. Isso poderia fazer sentido na medida em que, pela aparência monstruosa, a pessoa que o amasse o faria ignorando/aceitando a aparência. Mas isso não quer dizer que ele necessariamente se tornou uma pessoa boa.

O filme considera que ele só irá receber amor se começar a se comportar bem e tratar as pessoas com respeito, mas sabemos bem que na vida real isso está longe de ser verdade, e as coisas são bem mais arbitrárias do que gostaríamos. Nem sempre as pessoas são amadas porque merecem, mas filmes como esse podem incutir a ideia de que se você sofre uma rejeição, é porque a culpa é sua, você não se esforçou o bastante.

Em segundo lugar, por que a feiticeira se transformou numa bela mulher em vez de continuar como uma velha senhora? Coincidência ou não, o príncipe só se desculpou depois disso. Será que o filme está nos querendo dizer algo sobre sobre a relação entre aparência e poder? Como o tema central do filme é esse, penso que talvez não seja só uma coincidência.

Em terceiro lugar, a feiticeira transforma o príncipe em uma criatura horrenda para que ele sinta na pele o que é ser discriminado. A princípio isso parece ser um bom castigo, mas é na verdade algo mais complexo, que pode esconder uma perpetuação da discriminação aí no meio. Existem alguns outros filmes que tratam do mesmo tema, como Distrito 9 e Shrek, mas somente no último essa questão é realmente resolvida. Em Shrek, o personagem-título consegue ser aceito pelos outros como realmente é, justamente porque o filme se propõe a subverter contos de fadas. O mesmo não acontece em A Bela e a Fera.

O feitiço serve não como uma lição para o príncipe aprender a respeitar os outros, mas como uma punição. Ele não aprende a amar e respeitar sua nova aparência, e sim a buscar de tudo para se livrar dela. No máximo, o príncipe pode ter aprendido que ele não deve destratar os outros para não correr o risco de se tornar um deles! Isso é problemático quando vemos essa dinâmica aplicada de fato na vida real, quando vemos pessoas sugerindo que chupar uma r*** é solução para homofobia, ou desejando que uma pessoa racista se torne negra pra ver o que é sofrer. Essas pessoas não percebem que estão tratando homossexualidade e cor da pele como punição, justamente o caminho contrário ao da aceitação.

Em seguida, somos apresentados à protagonista da história: Bela, uma jovem que se mudou para uma vila no interior da França com seu pai inventor. Bela gosta de ler e é bondosa com todos, mas vive entediada com a rotina sem graça da vila e se sente tremendamente deslocada das pessoas de lá. A multidão canta, numa belíssima canção que serve como exposição sobre Bela, que ela é estranha e só vive com a cara enfiada num livro, “definitivamente diferente de nós”. Bela até tenta conversar com alguns, mas o único que dá a mínima bola pra ela é o dono da livraria onde ela aluga livros repetidos, porque já leu todos os disponíveis.

O filme sugere sutilmente que a diferença entre Bela e os habitantes da vila é intelectual, eles são ignorantes e fofoqueiros, ao passo que Bela cuida da sua própria vida e gosta de ler. Porém, podemos entender que a diferença também pode envolver alguma certa arrogância de classe. Apesar disso não ficar explícito, temos essa noção ao ver as diferenças entre as maneiras rudes do resto da vila e o refinamento de Bela, assim como o gosto pela leitura indica um maior acesso à educação, algo relacionado à situação financeira. Além do mais, os únicos com quem Bela finalmente se identifica e consegue formar laços são os habitantes do castelo da Fera, muito mais bem-de-vida que os da vila.

Em musicais existe o que chamamos de “I Want Song”, onde o personagem canta sobre suas aspirações na vida. (Lembram que o que Simba mais queria era ser rei? Pois é, essa é a “I Want Song”.) Na de Bela, ela canta que quer “viver num mundo bem mais amplo” e achar “alguém pra me entender”. Só que infelizmente essa primeira aspiração é bem vaga, e acaba nunca se concretizando de fato. A menos que consideremos “amplo” o mundo fechado do castelo. Quando o pai de Bela se perde na floresta a caminho de uma feira, acaba se tornando prisioneiro da Fera. Por sorte, o cavalo, Felipe, volta para avisar Bela e a conduz até o paradeiro do pai (sempre me questionava quando criança como Bela e o cavalo conseguiam se comunicar desse jeito tão preciso. Ela fala “me leve até meu pai” e o cavalo entende!).

Ao chegar ao castelo, Bela se voluntaria para virar prisioneira no lugar do pai. A Fera aceita, contanto que ela fique para sempre! Todos no castelo notam logo o quanto ela é bonita e começam a pensar que ela pode ser a salvação para o feitiço, se conseguirem fazê-la se apaixonar pela Fera. A Fera inicialmente a trata com ataques de fúria, a obrigando a jantar com ele, não muito diferente de Gaston. Bela o enfrenta e se recusa a jantar, mas ele se vinga ordenando que os criados a deixem passar fome. O comportamento extremamente abusivo da Fera infelizmente é minimizado pelo filme, tratado por todos os personagens como meros ataques de nervos que ele pode aprender a controlar se se esforçar o bastante. Para ser mais eficiente, os criados aconselham a Fera a ser gentil com Bela, e conquistá-la com cavalheirismo e presentes. E assim ele faz.

Outro problema que surge aí é que o filme trata os novos gestos da Fera como românticos. Quando analisamos com atenção, podemos ver que a Fera está claramente tentando comprar os afetos de Bela. A biblioteca? O ápice da compra. No fim, eles acabam mesmo se apaixonando um pelo outro. Mas isso é mera conveniência da história. Misturando os gestos da Fera com o “apaixonamento” dos dois, o filme confunde as atitudes como românticas, e nos faz considerá-las bem intencionadas e benéficas. Não esqueçamos que a Bela é prisioneira no castelo, e a tal Síndrome de Estocolmo é o motivo pelo qual essa história é mais criticada.

Bela não tem poder de decidir nada ali dentro, nem de ir embora. O filme ameniza essa noção de prisão nos mostrando que Bela é autorizada a andar pelo castelo, faz amizade com os funcionários, e inclusive dança e canta com eles. Em várias cenas eles também tentam animá-la dizendo que não vai ser tão ruim assim, como se ela fosse uma criança chateada porque acabou de mudar de escola, e não uma prisioneira. Lumiere também fala isso algumas vezes durante o filme “ela não é nossa prisioneira, é nossa convidada”. De fato, o filme tenta disfarçar o tempo todo a condição de prisioneira de Bela, nos fazendo crer que ela tem muitas liberdades lá dentro, e até alguns luxos, como os vestidos chiques que eles magicamente arranjam para ela. Ela até toma algumas liberdades, como quebrar a regra mais severa que a Fera impôs: “jamais vá à Ala Oeste”.

Eu, particularmente, gosto bastante desse lado curioso e rebelde da Bela, principalmente porque ela enfrenta homens que tentam impor suas vontades sobre ela. Porém, logo depois que a Fera a pega no flagra na Ala Oeste, ela sai correndo e foge do castelo PELA PORTA DA FRENTE. Ela simplesmente abre os portões e sai correndo. Oras, se ela podia fugir tão facilmente, porque ela não tentou isso antes? Cenas como essa são péssimas porque nos passam a impressão de que mulheres permanecem em situações de abuso porque querem. No caso de Bela, ela deu sua palavra prometendo que iria ficar para sempre, mas nem num desenho animado essa justificativa é fácil de acreditar. Isso poderia servir como motivo para culpá-la pela situação, afinal ela “escolheu” trocar de lugar com o pai. Mas, na verdade, essa foi uma solução desesperada que ela encontrou em um momento de estresse, onde não havia muitas escolhas a serem feitas. Pra piorar, ela é atacada por lobos durante a fuga. A Fera aparece e a salva, e ela retorna ao castelo e cuida das feridas dele como gratidão. Parece muito com uma briga de casal, não?

Quando eu era criança, inclusive achava ruim a atitude de Bela na Ala Oeste. Ali era claramente o “quarto” da Fera, onde ele guardava seus pertences mais íntimos, a pintura de sua forma humana rasgada, o espelho, a rosa do feitiço. E Bela sai tocando nas coisas, mexendo em tudo, quase estraga a rosa sem saber que ela tem uma importância tão grande para a Fera. Eu achava essa atitude dela meio abusada e invasiva. Mas só depois entendi que, mesmo a Fera tendo direito de não gostar dela bisbilhotando suas coisas, ele não tinha direito de agredi-la. Claro que, por ser um filme infantil, a Fera “apenas” grita com ela e quebra tudo no quarto, o que pode não parecer tão grave quanto machucá-la fisicamente, mas não deixa de ser uma atitude muito agressiva, e que infelizmente sabemos o quanto é comum na vida real, e geralmente precursora das agressões físicas em si.

A partir daí os dois aprendem algumas lições válidas sobre os limites que devem respeitar e passam a se dar bem melhor. Entretanto, a Fera continua tratando Bela como prisioneira. Cadê a gratidão por ela ter voltado para cuidar dele? Ela podia tê-lo largado lá, ferido na neve, e voltado pra casa. E ele nem sequer agradece pelos cuidados ou considera libertá-la em retribuição. Ela é quem agradece por ele ter salvado sua vida, ao que ele responde “disponha”. Arrogância pouca é bobagem. Os dois começam a passar mais tempo juntos, principalmente porque agora a Fera a trata melhor. Mas não podemos esquecer que, embora enfeitado, Bela ainda habita um cativeiro.

Logo após a dança, Fera pretende se declarar, na esperança que Bela faça o mesmo e assim quebre o feitiço. Mas ela se mostra triste e diz sentir saudade do pai. Fera empresta o espelho mágico pra que ela possa ver como o pai está e matar a saudade. Mas o pai está doente e ela se desespera. A Fera então fica com dó e resolve finalmente libertá-la para que ela possa cuidar do pai, como se ele estivesse fazendo o maior favor do mundo, o maior ato altruísta abrindo mão de quebrar o feitiço por ela. Ela vai embora e ele entra em depressão. Os serviçais do castelo ficam tristes também, com sua única esperança de voltar a serem humanos indo embora. Isso reflete um conceito bastante recorrente no imaginário ocidental de que amar significa se sacrificar pelo outro. A Fera só demonstra que realmente ama Bela quando é capaz de abrir mão de seus interesses por ela. Sem tocar no fato de que seus planos são totalmente escusos, esses atos de auto-sacrifício são complicados ao reforçar a noção de que, para provar seu amor, uma pessoa deve abrir mão de seus planos e interesses pela outra, pressão que geralmente cai mais sobre as mulheres na vida real. Muito frequentemente, esse sacrifício também é representado com o personagem arriscando a própria vida para salvar o outro. Bela se sacrifica várias vezes também, principalmente pelo pai, o que o filme considera como prova de seu amor por ele.

O ruim dessa história toda é que todos armam o maior complô para que Bela se apaixone, e nunca abrem o jogo com ela, nem mesmo no final. Aparentemente, ninguém nem nunca explica o feitiço para ela, nem mesmo quando ela estranha os objetos do castelo serem animados. Nunca ficamos sabendo se ela descobre que há um feitiço ou se ela simplesmente aceita que aquele castelo é meio maluco mesmo. Pelo visto no final ela descobre, mas nunca a vemos questionar sobre isso, nem vemos ninguém contando a ela. De qualquer forma, não iria adiantar alguém contar “precisamos que você se apaixone para quebrar nosso feitiço”, até porque paixão não funciona desse jeito. Mas a situação não deixa de ser super problemática, Bela envolta em uma armação que nem sabe que está acontecendo. Ela é literalmente usada, mas o filme não nos faz enxergar dessa forma. O clima de romance disfarça tudo.

Enfim, ao voltar pra casa para cuidar do pai, Bela é surpreendida por uma emboscada de Gaston. Ao saber da Fera, ele lidera um grupo de aldeões em direção ao castelo, para matar a Fera como um animal de caça. Só que a Fera está deprimida e não reage, talvez pensando que deve ser melhor morrer do que continuar vivendo como fera. Mas os criados do castelo resistem e enfrentam os invasores. Bela vai atrás da Fera, e só ao vê-la é que ele ganha forças pra reagir contra Gaston, que acaba caindo no penhasco após escorregar. É bom mostrar Gaston morrendo “sozinho”, sem a Fera agir deliberadamente contra ele com esse propósito. Porém, morte como solução para acabar com vilões não parece algo tão bom de ser mostrado em filmes infantis, ao invés de algum tipo de prisão, em que vilões como Gaston seriam responsabilizados por seus atos.

Por outro lado, uma das qualidades do filme é justamente a caracterização do vilão. Gaston em outro filme seria o típico herói: branco, fortão, convencionalmente bonito, que deseja resgatar a mocinha das garras do monstro que a sequestrou. Neste filme, Gaston é o vilão, e inclusive encarna uma representação bastante realista de homens da vida real, que assediam mulheres, não aceitam “não” como resposta, e estão dispostos a usar violência para conseguir o que querem. Felizmente, o filme mostra essas atitudes como condenáveis. Gaston assedia Bela, a persegue pela rua, desdenha de seu intelecto, e não escuta absolutamente nada do que ela diz. Arranja um casamento com ela sem consentimento, e chega ao cúmulo de chantageá-la, ameaçando internar seu pai num asilo caso ela não aceite casar com ele.

É até curioso que Gaston seja um personagem tão caricato, mesmo sendo um dos vilões da Disney com as atitudes mais parecidas com pessoas da vida real. Nas cenas em que Gaston aparece assediando Bela ou tramando planos para conquistá-la, somos levados a achar graça de seu pouco intelecto, e rimos do estereótipo do cara musculoso burrão. Gaston não parece tão ameaçador nessas cenas, ainda mais porque Bela o enfrenta todas as vezes.

O único momento em que Gaston é retratado como uma pessoa realmente ameaçadora é quando ele resolve perseguir e matar a Fera. Animações infantis são oportunidades incríveis de introduzir e discutir temas importantes para crianças, e para adultos também. Apesar de acertar fazendo de Gaston um vilão e nunca endossar seu comportamento, o filme poderia se beneficiar de tratar suas atitudes como algo um pouco mais sério e ameaçador. E apesar de ser positivo o fato de Bela sempre enfrentá-lo sozinha, seria muito benéfico mostrá-la pedindo ajuda e obtendo o apoio de outros para se livrar dele. Quando Bela o trata como uma simples chateação, somos levados a subestimar a gravidade da perseguição de Gaston. E também temos a falsa ideia de que enfrentar um cara desses sozinha não traz consequências tão graves. Incentivando a busca de ajuda, estamos ensinando crianças desde cedo a buscar ajuda, e também encorajando outros a apoiar mulheres e outras pessoas nessas situações.

Voltando ao final do filme, a Fera cai ferida, Bela diz que o ama, o feitiço é quebrado bem a tempo, pra aumentar a dramaticidade. Todos voltam a ser humanos, e a Fera volta a ser um príncipe loiro de olhos azuis, quebrando justamente a mensagem central do filme. Teoricamente, a lição de moral é que você deve julgar as pessoas apenas pelo que elas são por dentro, mas o filme usa a aparência exterior como parâmetro de caráter o tempo inteiro, com exceção de Gaston. O exterior monstruoso da Fera indica seu caráter rude e agressivo, e quando ele se recupera, sua aparência “boa” é resgatada. A beleza suave de Bela indica sua bondade e pureza, e até com Lumiere e Horloge rola uma vibe cômica à la o gordo e o magro.

Inclusive, o caso de Bela é ainda mais notório. Sua beleza é ressaltada o tempo inteiro pelos outros personagens. Seu próprio nome se refere à sua beleza. E, claro, ela está totalmente dentro do padrão estético europeu, inclusive com sua cintura impossivelmente fina, característica de todas as princesas Disney. Ninguém elogia Bela pelo seu intelecto ou por sua integridade moral, apesar do filme apresentar essas características como qualidades. Gaston se apaixona por ela apenas por causa da beleza, e a Fera idem, é a única coisa que mencionam sobre ela. E parece ser a que mais importa.

Além disso, a mensagem se confunde na execução posta pelo filme. Em vez de a Fera ter que aprender a amar as pessoas apesar da aparência delas, ele é que tem que conquistar o afeto dos outros apesar de sua própria aparência. Será que deveria ser tarefa de quem é discriminado convencer os outros a gostarem dele? E, de qualquer forma, Bela não demonstra rejeitar a Fera por causa disso. Ela o rejeita por causa de seu comportamento agressivo. Passado o choque inicial após vê-lo pela primeira vez, a aparência da Fera nunca parece ser um empecilho real para ela se envolver com ele.

Na canção “Something There” (ou em português “Alguma Coisa Aconteceu”), Bela percebe a mudança de comportamento da Fera: “ele foi bom e delicado, mas era mau e era tão mal educado”, “Como ele está mudado”, etc, e isso é o que realmente importa para ela. Quando a Fera para de se comportar agressivamente, a aparência parece não oferecer também barreira nenhuma, e Bela se sente confortável para se aproximar dele. Mesmo quando começa a se apaixonar, Bela nunca questiona “nossa, mas ele é meio animalesco né…isso não vai funcionar”. Se o único obstáculo da Fera na história é o comportamento, é reforçada a noção de que a aparência animalesca está ali apenas para refletir esse caráter interior. Ao se curar, ele é recompensado com sua bela aparência novamente, que agora reflete seu novo espírito.

Se ele pudesse permanecer como fera e ainda assim ter um final feliz, a mensagem faria sentido, mas não é o que acontece. O filme conduz todo mundo a interpretar a mensagem final como algo exatamente oposto ao que ele realmente transmite. Na verdade, o filme está nos dizendo que beleza importa sim, e muito. Discursos sobre aceitação proferidos apenas por pessoas convencionalmente bonitas são palavras vazias, afinal essas pessoas já são aceitas facilmente na sociedade. Basta lembrar que em O Corcunda de Notre Dame, o Corcunda não fica com a garota no final, refletindo o que a Disney realmente pensa.

O fato de Bela quebrar o feitiço também incorre naquela velha história que é bastante prejudicial às mulheres: a de que elas conseguem mudar um cara com amor. Isso é uma verdadeira armadilha psicológica que faz mulheres aceitarem atitudes abusivas na esperança de que conseguirão modificar o cara com o tempo, e se sentirem culpadas caso ele não mude. O filme nos faz crer que a Fera se tornou uma pessoa melhor porque foi tocado pelo amor de Bela. Infelizmente, nada poderia ser mais diferente da realidade.

Por fim, um dos aspectos mais tristes do filme é perceber o destino de Bela. Ela queria encontrar um mundo mais amplo, em que pudesse viver aventuras e encontrar pessoas que a compreendessem. Mas sua “aventura” acabou se resumindo a ser prisioneira e cuidar dos outros. Ela se sacrifica várias vezes para cuidar de seu pai e da Fera, indo de encontro ao que ela realmente quer. E no fim ainda se casa com seu algoz. Numa embalagem bonitinha tudo nos parece maravilhoso.

Claro que o filme tem várias qualidades, traz muitas lições positivas em relação ao que vinha sendo feito antes, mas ainda deixa a desejar em muitos aspectos. Um dos maiores méritos está na parte artística, coisa que a Disney sempre dominou muito bem. Animações de longa-metragem costumavam levar 4 anos para serem feitas, mas A Bela e a Fera foi feita em apenas 2 anos, e ainda conseguiu apresentar todo o capricho visual que podemos constatar, com destaque para os detalhes da arquitetura gótica no castelo da Fera.