MANIFESTO PELA MONSTRUOSIDADE

Nós conhecemos a história. Estuprada dentro do templo de Atena, Medusa é transformada pela deusa em um monstro horrível cuja visão transformaria qualquer homem em pedra. Conhecemos não porque a mitologia grega é assunto cotidiano, mas porque ainda perguntam que roupa uma mulher estava usando ao ser estuprada, porque ainda dizem que “ela estava pedindo”. Porque nas últimas semanas, temos sido bombardeadas por histórias de terror, mulheres que têm seus direitos tomados, seus corpos transformados em espaço público, um campo de batalha sangrento.

Sangue. Sangue me lembra Carrie, sangrando no chão do vestiário feminino, com medo de morrer, sem saber que “se tornou mulher”, o que quer que isso queira dizer. Carrie, reprimida, vivendo sob o jugo da mãe religiosa, seus poderes incontidos explodindo de dentro dela. “Tampa isso”, dizem as colegas, jogando absorventes na cara dela. Mas, no final, Carrie está coberta de sangue.

Os filmes de terror tem um histórico peculiar no que diz respeito às mulheres. É um dos gêneros em que somos mais representadas, entretanto, um análise crítica nos permite perceber sem grandes dificuldades que a mensagem passada não é que mulheres são protagonistas empoderadas de suas próprias histórias, e sim, que se elas não seguirem um determinado comportamento elas serão devoradas. Só interessa sermos vistas quando somos possuídas, torturadas, caçadas e mortas, então, não é de se admirar que tantas mulheres sejam apresentadas centralmente em filmes de terror. Os homens tem mortes rápidas, as mulheres são aterrorizadas longamente.

Em diversos filmes desde os anos 70, grupos de amigos são perseguidos por psicopatas e assassinados um por um até restar apenas uma sobrevivente. Uma mulher, jovem, atraente e, na maioria das vezes, virgem. Em O Exorcista (1973), a puberdade da pequena Reagan se confunde com sua possessão demoníaca, ela geme, se contorce, fala palavrões e o mais chocante: se masturba com uma cruz. A mensagem é óbvia. O diabo e a sexualidade feminina são uma coisa só.

Não é de se estranhar que todos esses filmes tenham sido dirigidos por homens. Nossas narrativas foram roubadas e deturpadas, distorcidas em moralismo contra nós mesmas. Mas e se contássemos nossas próprias histórias? O que aconteceria quando tivéssemos um teto todo nosso? Talvez então víssemos por outra perspectiva. Uma deusa, furiosa por uma mulher ter sido violentada dentro de seu templo, lhe dá uma forma impressionante, poderosa, capaz de manter longe aqueles que podem feri-la. Talvez, se a história fosse contada por uma mulher, então perceberíamos que a feiura, tão detestada, era não um castigo, mas uma dádiva. Proteção. Empoderamento. Nos filmes de terror dirigidos por mulheres, temos sido monstros, vampiras, mães imperfeitas, e é justamente quando abraçamos nossos lados sombrios que nossos corpos passam a nos pertencer.

Nossa monstruosidade, nossa feiura, ela deve ser nossa, as histórias por trás de nossas cicatrizes devem ser contadas por nós mesmas, não podemos mais deixar que elas sejam apropriadas e jogadas contra nós. Em O Riso da Medusa, Hélène Cixous diz que “a mulher deve se escrever: deve escrever sobre mulheres e trazer outras mulheres para a escrita, de onde elas foram violentamente retiradas como dos seus próprios corpos[…] Mulher deve se colocar em texto – assim como no mundo e na história – por seu próprio movimento” (tradução livre).

Então, este é o meu manifesto. Escrevam. Contem-nos sobre Perséfones que pulam no buraco ao invés de serem puxadas, sobre Medusas que são abençoadas ao invés de castigadas, sobre Reagans que se masturbam e falam palavrão e não precisam ser salvas disso, se apropriem de seus corpos, sejam poetas, monstros, mulheres, mulheres, mulheres.

Escrito ao som de Selvática da Karina Buhr e ilustrada por Morgue.

DA SOLIDÃO A REVOLTA: WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?

A escritora Maya Angelou entrevistou a cantora Nina Simone em 1970, para a revista americana Redbook. Quando Nina contava sobre sua infância e adolescência, revelou: “Eu encontrei o amor na juventude, e eu o perdi. Eu perdi o amor e fundei uma carreira”. A frase seguinte de Maya abre o documentário “What Happened, Miss Simone?”: “Mas, senhorita Simone, você é idolatrada, até mesmo amada, por milhões agora”.

Nina rebateu: “Para mim, estou muito distante da compensação pelo que eu abri mão”. Essa frase parece se conectar à aparente ambição do filme lançado pelo Netflix: a de contar a história de vida de uma mulher que fora ferida mortalmente há tanto tempo que não poderia mais viver sem sangrar.

A diretora americana Liz Garbus acerta em sua tentativa de expor esse sangramento através da combinação de material de arquivo com áudios de entrevistas a Nina: ainda que o método não seja nada inovador e pouco ousado, é eficaz em confrontar o espectador a se perguntar se ele mesmo sairia de uma história de tanta violência e racismo sem alguma chaga. Serve também para gerar uma aproximação através da memória, do encontro com os Estados Unidos da América de ontem, que deixou cicatrizes nos dias de hoje (e se o racismo marca a história de uma nação, como não haveria de marcar uma mulher negra para sempre?). Não há como falar em Nina Simone sem atravessar a história dos EUA junto com ela.

Essa dinâmica é quebrada por entrevistas com os antigos amigos, com o ex-marido e com a filha, Lisa. Nesses momentos o documentário flerta com a ideia de que ela era tão genial quanto de difícil convivência, devido à personalidade forte e explosiva. É desconfortável ver a filha de Nina atuar como antagonista da própria mãe, ao colocar em cheque até mesmo a vida sexual da cantora e sua aptidão para a maternidade.

Os depoimentos de Lisa são pouco confrontados e muitas vezes assumem o lugar da narração das imagens (que por sua vez, confunde-se com a “verdade”). O mesmo ocorre com a entrevista de Andrew Stroud, ex-marido de Nina. É justo dar o poder da narração ao estuprador, espancador e abusador confesso da personagem do documentário? Em certo momento os objetivos do filme parecem envoltos em certa névoa de desconfiança: estamos assistindo para conhecer, admirar ou para julgar Nina? Alguns blogs manifestaram sua revolta com essa questão (neste post em inglês e neste em português). A revelação (tardia, no filme) de que a cantora sofria com transtorno bipolar surge como que para justificar seus rompantes de fúria, colocando sobre a doença o ônus de sua “loucura”. O que aconteceu a Nina Simone, afinal, é de fato o que a obra se propõe a desvendar, mas tem como principais marcas a ambiguidade e certa conveniência em suas respostas.

Pode-se supor que o filme pretende mesmo quebrar qualquer ideia de mito acerca de Nina Simone, e colocar o espectador de frente com o pior dela, para colocar em perspectiva o pior da humanidade – o cinema, de vez em quando, investe-se dessa missão. Nina foi abusada por ser mulher e dilacerada por ser mulher e negra, testemunha e vítima de uma época criminosa em que o povo negro tinha que matar ou morrer para ser ouvido nos Estados Unidos (será que essa época já acabou?). Nina passou da solidão à revolta, e no caminho aprendeu e absorveu a ação violenta. Quando precisou, usou dela para fazer valer o que acreditava. Em algum momento, o documentário sugere, parece ter sido dominada por essa violência.

Ou talvez a dominasse, e fizesse de seu sangue uma arma, como mais uma manifestação do recado de que o mundo ainda levaria muito para compensá-la.

AOS QUE SE ATREVEM A DIZER SIM: QUE HORAS ELA VOLTA?

Da porta da cozinha, a sala de jantar não é mais que uma fresta. Ouvimos atentamente os sons que vêm de lá, esperando escutar uma ordem ou pedaços de uma conversa para a qual não fomos convidados. Os desavisados podem até pensar que o filme de Anna Muylaert é emoldurado por uma cozinha, por portas entrefechadas e janelas que dão pro lado de dentro, ignorando que na verdade a nossa protagonista está ali no que nós achávamos que era moldura. Ela mesma se confunde, achando que é parte do plano de fundo, sem perceber que estamos ali para conhecer a história dela.

Val (Regina Casé) é assim mesmo, uma figura cheia de luz própria e carisma que acha que nasceu para viver às sombras, que conhece o “seu devido lugar” e que entende que quando a patroa (Karia Teles) diz que ela é “como se fosse da família”, assim como quando um sorvete caro é oferecido pelos donos da casa, essa é uma honra que eles oferecem sem esperar que ela aceite.

Até que, um dia, ela aceita. O constrangimento é palpável, expondo, aos poucos, uma relação delicada que começa a ruir a partir do momento em que se aceita algo que só foi oferecido por educação. Val não o faz por si mesma, e sim pela filha, que não vê há dez anos. O que não se espera é que Jéssica (Camila Márdila), articulada e inteligente, compreenda logo de cara as relações de poder da casa e exponha a hipocrisia da situação.

A diferença de tratamento que Val dá para a própria filha e Fabinho (Michel Joelsas) é tão clara quanto o enorme abismo na maturidade dos dois. Seu Carlos (Lourenço Mutarelli), um homem melancólico e calado, não perde tempo em assegurá-la que o dinheiro de verdade é dele, como se isso o tornasse mais másculo e atraente pra adolescente que acabou de chegar na sua casa. Dona Bárbara é um ideal feminista para muitos. Uma mulher poderosa, dona do seu próprio negócio, que alcança o lugar que os homens sempre ocuparam na sociedade. Um feminismo branco, elitista e superficial em que se procura ocupar um lugar mais elevado em uma estrutura opressora, sem nenhuma intenção de desmantelá-la. Quando confrontado com questões mais profundas, entretanto, se revolta. Como se atreve, essa menina, nordestina, querer passar em uma das melhoras faculdades do país? Como se atreve, a filha da empregada, querer um lugar ao sol?

Que Horas Ela Volta? é um filme sobre muitas coisas. É sobre mães que deixam filhos para dar um futuro para eles que, por sua vez, deixam seus filhos para dar um futuro para eles. É um filme sobre o fim de uma maldição de família. É um filme sobre relações de gênero, sobre relações de classe. É um filme sobre pessoas que tentam resguardar seus privilégios, e também sobre as que desafiam o status quo. É um filme sobre um país que está mudando, reconhecendo padrões de comportamento e dizendo “eu mereço mais do que isso”.

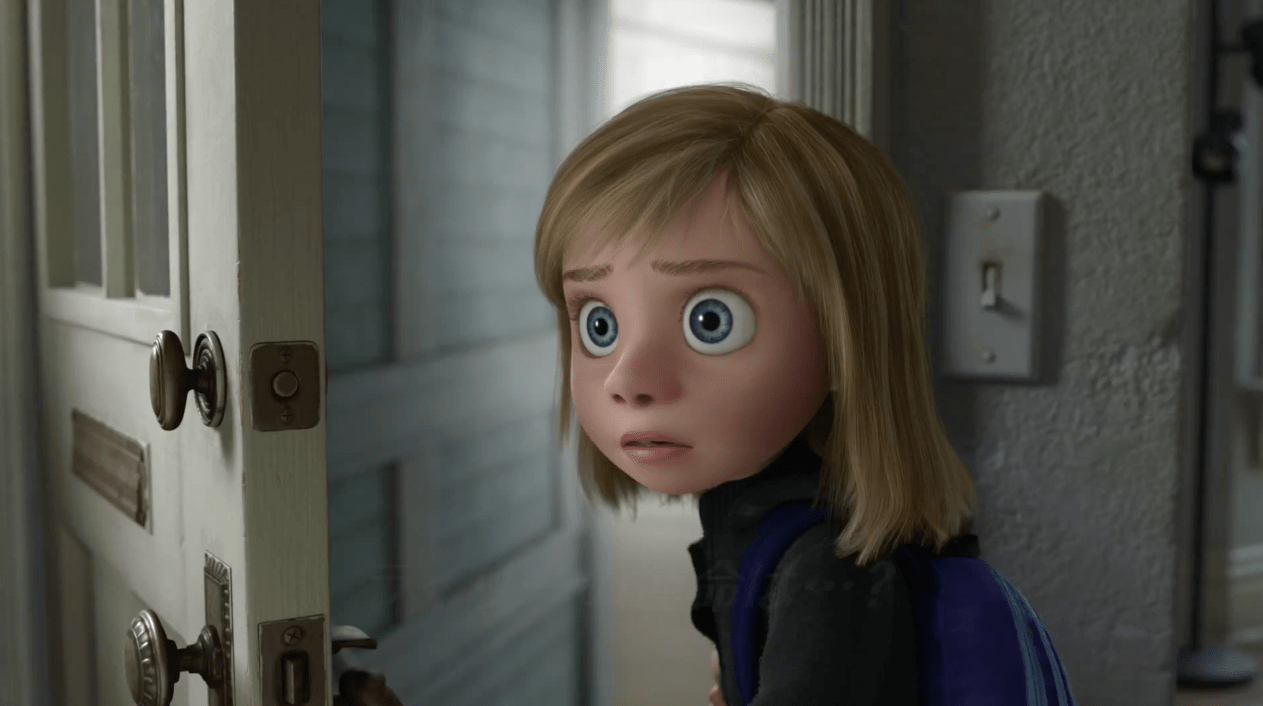

DO QUE SOMOS FEITOS: O AMADURECIMENTO EM DIVERTIDA MENTE

A Pixar é conhecida tanto pela inconfundível qualidade técnica de suas animações quanto por unir a essa qualidade roteiros sensíveis e inteligentes, que resultaram em grandes obras da animação, como “Toy Story” (1995), “Procurando Nemo” (2003), “Up – Altas Aventuras” (2009) e “Wall-E” (2008), só para falar nos meus favoritos.

Infelizmente, até mesmo a Pixar seguiu a tendência atual do cinemão americano de investir grande parte de seus recursos em sequências e prequels (ou prequelas), em troca de segurança nos retornos de bilheteria e da manutenção de seu paralelo mercado de brinquedos e roupas baseados nos filmes. Tal prática faz sentido para grandes executivos do cinema e para crianças, que gostam de (e são incentivados a) se alimentar repetidamente dos filmes pelos quais sentem carinho. A proliferação das continuações, remakes e prequelas, no entanto, inunda as salas de cinema de mais do mesmo e faz mais pelo bolso dos estúdios que pela continuidade dos avanços artísticos da área.

Dessa forma, a Pixar fez alguns filmes menos ousados nos últimos anos, como a sequência “Carros 2” e “Universidade Monstros”, prequela de “Monstros S.A”, logo após a última continuação de “Toy Story”.

Bom, articulei toda essa reflexão para dizer quão positiva foi minha surpresa ao assistir “Divertida Mente” (2015), um filme que traz frescor à narrativa de animação americana, com a simples e bem elaborada fantasia sobre como funciona a mente de uma criança.

Acompanhamos o crescimento de Riley, uma menina de 11 anos, enquanto conhece e aprende a lidar com os próprios sentimentos. No filme, eles são resumidos e personificados em cinco identidades: Alegria (a primeira a surgir, e líder entre os outros), Tristeza (constantemente deixada de escanteio pela primeira), Nojinho, Medo e Raiva. A princípio a vida de Riley é cheia de Alegria, rodeada pelo amor dos pais, dos amigos e motivada pelo esporte que ama. Tudo se desestabiliza quando, por problemas financeiros, a família se muda para São Francisco, uma cidade completamente oposta a Minnesota, que eles deixam para trás.

A beleza da computação gráfica e a concepção artística do filme saltam aos olhos. As duas instâncias narrativas, o mundo dentro da mente de Riley e o próprio mundo da garota, se cruzam referenciando o cinema. Através de uma grande tela, os Sentimentos assistem ao mundo de Riley. Quando ativam as lembranças, elas se projetam na tela. O mundo dos sonhos, na história, é como uma produtora de cinema, “filmando” ideias misturadas baseadas em um roteiro do que Riley tem pensado e vivido.

De certa forma, o filme tem uma leitura desencanada e sem muita responsabilidade da teoria freudiana, como exemplo, quando o palhaço que vive no inconsciente resolve invadir o mundo dos sonhos. As explicações mais simples sobre porque as coisas são como são em nossa mente divertem e nos fazem entrar na brincadeira do filme – é impressionante o número de teorizações e divagações na internet sobre quais seriam os Sentimentos líderes, as Ilhas de Personalidade e memórias-base de cada pessoa, mostrando que o universo interno do filme é forte e coerente. E incrivelmente lúdico: é impossível não se deliciar com a fábrica de abstrações e a redução das personagens a formas simples.

Entre outras teorias: seria Riley (que tem um nome bigênero) uma personagem não binária ou gender fluid, porque seus Sentimentos tem gêneros mistos, em oposição aos Sentimentos de outros personagens do filme? Eu tendo a acreditar que mistura de personificações sentimentais de Riley se deve mais à diversificação das personagens do filme que a uma representação assumida de personagem de gênero indefinido. Mas a maneira como essa possibilidade mexe com os sentimentos e a fantasia de crianças e jovens deveria dizer algo à indústria. Representação importa, experiências importam.

Riley, aliás, é um encanto à parte: se para a criançada estar em sua mente deve ser divertido, para o público mais maduro é um deleite. Suas dúvidas, medos, anseios e confusão são facilmente reconhecíveis e tornam sua simples jornada muito comovente. As metáforas são certeiras: aos 11 anos, ou quando estamos crescendo, não sabemos lidar com a tristeza, começamos a perder nossos amigos imaginários, nossas velhas brincadeiras não tem mais graça, e alguns de nossos laços se rompem.

A cada Ilha de Personalidade que desaba, a menina trilha um passo no doloroso caminho de crescer e se reinventar. No final, era apenas necessário. Tendo crescido sempre com Alegria, protegida pelo conforto de sua vida, Riley precisava conhecer a Tristeza para amadurecer e aceitar mudanças externas e internas. Como não se identificar com essa pequena heroína?

SOBRE MULHERES QUE USAM XADORES COMO CAPAS: A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

Uma garota volta sozinha pra casa à noite. O título do filme associado ao gênero terror pode gerar uma série de imagens perturbadoras nas mentes das possíveis espectadoras do filme. Passos em meio ao silêncio da rua, seus próprios passos mais apressados, os dentes da chave deixando marcas fundas na palma da mão que você não pode evitar apertar, o abrir apressado da porta do carro e o suspiro de alívio que se deixa escapar enquanto você acelera, sem nem colocar o cinto, a possibilidade de uma batida de carro parecendo quase risível quando comparado ao som daqueles passos atrás de você.

A Girl Walks Home Alone at Night é, por vezes, esse suspiro de alívio quando se percebe que está segura.

A diretora e roteirista do filme, Ana Lily Amirpour, o categoriza como “Iranian Vampire Western Spaghetti”, um faroeste spaghetti iraniano sobre vampiros. O subgênero spaghetti do western é como ficaram conhecidos os faroestes de baixo orçamento feito por diretores italianos nos Estados Unidos. Uma das grandes características dos filmes do western spaghetti é o “Herói sem nome”, um homem de poucas palavras cuja moral ambígua lhe dá o status de anti-herói.

O filme subverte tanto a imagem mental criada pelo título quanto o gênero dado pela própria diretora quando descobrimos que em vez de um herói sem nome, temos uma heroína, interpretada por Sheila Vand, e o fato de ela andar sozinha à noite diz mais sobre falta de segurança dos outros do que dela própria, uma vampira justiceira. Nossa anti-heroína desliza pela cidade num skate roubado, com seu xador – veste feminina iraniana – esvoaçando atrás dela como uma capa ou as asas de um vampiro e utiliza métodos nada ortodoxos ao zelar pela segurança de pessoas na cidade, como drenar o sangue de um cafetão e intimidar um garoto a ser um “bom menino” caso não queira ser brutalmente assassinado por ela.

Além dessas reviravoltas bem vindas, o filme surpreende, entre outros aspectos, pela fotografia – o uso do preto e branco é um recurso narrativo bem sucedido e cujo efeito em algumas cenas é de uma beleza notável, com focos de luz isolados criando uma atmosfera misteriosa e sombria – e pela trilha sonora, essencial para a criação do ritmo do filme. Em algum nível, a protagonista soturna comunica mais através das músicas do que por palavras, o que é um dos motivos pelos quais o romance entre ela e o outro protagonista do filme, interpretado por Arash Marandi, funciona tão bem.

Ao longo do filme, não podemos deixar de notar elementos e influências da cultura pop ocidental, o que faz sentido, afinal a diretora, nascida na Inglaterra, criada nos Estados Unidos e filha de persa, realizou o filme na Califórnia. Em entrevista para o jornal britânico The Guardian, ela admite que, embora ela veja o filme como um conto de fadas iraniano, ela ainda é “muito americana” e, apesar da maioria das músicas do filme serem em pársi, é justamente em uma das cenas mais delicadas do filme, quando ainda não sabemos se a protagonista deseja matar ou seduzir Arash, que nós somos levados ao universo pop mais familiar aos espectadores ocidentais com a música Death da banda inglesa White Lies.

Ao ver o filme e ler a entrevista de Amirpour, não posso evitar o fascínio que eu sinto pelas circunstâncias que o tornaram possíveis, um mundo em que uma diretora, tanto americana quanto iraniana, odeia falta de liberdade, mas ama a cultura do país de origem dos seus pais, explora influências ocidentais e orientais e cria histórias sobre mulheres que usam xadores como capas e superpoderes para defender prostitutas.

NUNCA HOUVE UMA GRANDE ARTISTA MULHER

Ou, pelo menos, é o que diz Brian Sewell, ignorando nomes como Georgia O’Keefe, Louise Bourgeois, Frida Kahlo e muitas outras. É verdade que Sewell estava apenas sendo misógino, mas sua fala nos lembra que o lugar da mulher na arte é sempre de resistência e marginalização. Aquele lugar pelo qual elas tiveram que lutar com unhas e dentes. Ainda assim, nunca serão vistas como merecedoras dele – elas nunca serão consideradas “grandes artistas”.

A ideia de dar as costas a esse conceito de “grande” em que só cabem homens me atrai cada vez mais.

Este é um espaço negativo. Por “espaço negativo”, refiro-me ao que está em volta do objeto, o que está vazio, em branco. O espaço positivo já está cheio demais, saturado, por isso procuramos um lugar para nós, mesmo que ele esteja além da margem do que é considerado importante, na esperança que as nossas vozes se juntem a outras e outras e outras… até que, juntas, nos tornemos algo maior.

Estamos cansadas do que é definido como “universal”, do papo que se aproveita de uma suposta neutralidade para transmitir ideias e estéticas que certamente são, também, políticas. Não esperamos que abram-se magicamente portas para nós, vamos nos fazer ouvidas, nossas críticas, nossas obras de arte, nossos filmes, nossas análises estão aqui para ficar. Somos mulheres, realizadoras, escritoras, queremos ocupar espaço, queremos escutar outras vozes e queremos ser ouvidas também, queremos mais cores, mais tamanhos, mais formas de olhar e mais formas de ser, queremos fortalecer e queremos ser fortalecidas.

Enfim, queremos mais do que nos foi dado, mais do que herdamos, mas sem esquecer das nossas raízes e o que nos tornou o que somos hoje. Assim, abrimos nosso Verberenas, um espaço negativo que deseja ser visto.

(o título desse post foi inspirado neste artigo e nessa notícia)

Esse texto foi escrito de forma colaborativa por Glênis e Amanda.