UM ELOGIO AOS FILMES RUINS DIRIGIDOS POR MULHERES

Classificar um filme como bem ou mal-sucedido é uma tarefa complicada. Um filme pode ser considerado bem-sucedido por ter gerado um lucro considerável, por ter sido bem avaliado pelos críticos ou simplesmente porque você gostou dele e gosto é algo pessoal que pode ou não ter relação com a bilheteria do filme e a opinião dos críticos. Um filme, da mesma forma, pode ser considerado um fracasso por diversos motivos que vão desde não ser selecionado para nenhum festival até o puro e simples esquecimento, algo que acomete especialmente os filmes que não foram assistidos pelo grande público nem por formadores de opinião, categoria em que se encontram muitos dos filmes feitos por mulheres e cineastas de outros grupos minoritários.

Aqui é importante notar que a qualidade de um filme não está necessariamente ligada ao fato de ele ser bem-sucedido. O fracasso de filmes que caíram no esquecimento ou que não tiveram grandes bilheterias pode estar relacionado muito mais a uma estrutura cinematográfica inegavelmente racista, misógina e LGBTfóbica do que com a qualidade dos filmes de fato. Mesmo a opinião da crítica, dominada por homens brancos heterossexuais, está longe de ser uma medida objetiva pela qual nós podemos nos basear para dizer se um filme é bom ou ruim.

Aqui no Verberenas nós passamos boa parte do tempo tentando escrever sobre os bons filmes que não são bem-sucedidos. Por “bons, mas mal-sucedidos”, quero dizer filmes que nós consideramos de qualidade e que, por uma razão ou outra, foram esquecidos ou não são levados em consideração pelo cânone ou a que o grande público não tem acesso.

Mas hoje eu queria falar especificamente sobre os filmes ruins feitos por mulheres. Filmes com atuações pouco convincentes, roteiros óbvios, montagem sem senso de ritmo, filmes puramente comerciais, filmes que tratam de temas de forma superficial, filmes esquecíveis, filmes chatos, filmes que demonstram pouco domínio da diretora sobre os recursos da linguagem cinematográfica, filmes de diretoras experientes que acabaram por se repetir à exaustão. Eu quero falar sobre esses filmes porque, independentemente da sua qualidade, independentemente de quanto dinheiro eles renderam às suas produtoras, esses filmes precisam existir.

Casamento de verdade (2015) de Mary Agnes Donoghue

Nos anos 80, a pesquisadora e psicóloga Carol Dweck conduziu uma série de estudos que analisava como alunos brilhantes do quinto ano lidavam com conteúdo mais complexos do que os que eles tinham sido apresentados até então. Os meninos viam a dificuldade como um desafio, algo para se empenhar mais e tentar novamente, já as meninas logo desistiam diante dos obstáculos, perdendo a confiança. Para os meninos, as habilidades poderiam ser adquiridas, já as meninas acreditavam que suas capacidades eram inatas e imutáveis.

Como causa desse fenômeno, Dweck apontou que, enquanto as meninas eram elogiadas por inteligência e boa conduta (características fixas), meninos eram elogiados pelo seu esforço e pela sua melhora (características de desenvolvimento), o que encorajava meninas a acreditarem que elas não poderiam avançar nem quebrar regras, e meninos a serem persistentes em face ao fracasso e explorarem os limites. Pesquisas comprovam que, anos depois da escola, no mercado de trabalho, mulheres são promovidas por sua experiência – elas precisam se provar para serem recompensadas – e homens são promovidos pelo seu potencial – eles recebem um voto de confiança para poder se provar.

Essa diferença de conduta desde a infância distorce a visão que temos sobre o potencial de mulheres e retroalimenta noções de incompetência feminina num ciclo vicioso. A insegurança das mulheres se torna uma profecia autorrealizadora que se alimenta a cada fracasso. Só que fracassos são parte natural do processo do desenvolvimento de qualquer habilidade. Fracassos nos ensinam, nos obrigam a nos desenvolver, a pensar em outras alternativas, a tentar de novo. Fracassos são necessários, mas o privilégio de poder fracassar continua nas mãos de poucos.

Ano passado, antes da estreia de Mulher-Maravilha (2017) de Patty Jenkins algo muito comentado era o tamanho do orçamento do filme, quase 150 milhões de dólares, o filme mais caro dirigido por uma mulher sozinha na história. Ficava aquele medo: e se não for bom? Quando outra mulher vai ter a oportunidade de dirigir um filme com um orçamento desses?

Enquanto isso, Michael Bay continua a fazer mais filmes do universo Transformers com orçamentos ainda maiores que o de Mulher-Maravilha. Mas, diferente de Mulher–Maravilha, os filmes de Bay têm uma péssima recepção da crítica. Em nenhum momento, entretanto, passa pela cabeça de alguém que homens não deveriam receber dinheiro para fazer filmes porque um diretor homem faz filmes ruins. Pode-se argumentar que não se trata de privilégio, afinal, Bay continua a fazer filmes porque recebe um retorno enorme em bilheteria, o que justificaria que ele continue a dirigir. Mas será que uma grande bilheteria é suficiente quando se trata de uma diretora mulher?

Quando Catherine Hardwick dirigiu Crepúsculo em 2008, o filme não fez sucesso com a crítica, mas faturou 70 milhões de dólares no seu primeiro final de semana e ganhou o prêmio de melhor sequência de ação da MTV. Hardwick esperava que, como qualquer outro diretor de cinema comercial com um filme de grande bilheteria, logo apareceriam propostas para outros filmes de grande orçamento, mas nada surgiu. Ela mesma ligou demonstrando interesse em dirigir um filme com várias sequências de ação, mas foi rejeitada. O estúdio queria um homem para dirigir o filme e no final contrataram um diretor que nunca tinha tido uma bilheteria que chegasse perto da que Hardwick havia conseguido com Crepúsculo.

Para mulheres diretoras, não basta que o filme seja bem recebido pela crítica ou pelo público, é tudo ou nada. A questão não é só que educamos nossas meninas a buscarem a perfeição, é que a perfeição é a única coisa que aceitamos delas. Uma fala de Hardwick em entrevista para a Independent ilustra isso bem pela perspectiva dos bastidores.

“Quando eu estava dirigindo Crepúsculo houve um momento em que estava caindo neve e granizo no set e eu não consegui terminar de gravar uma cena, então, eu fui para trás de uma árvore e chorei por tipo 30 segundos e depois voltei e falei ‘certo, nós vamos fazer isso e isso.’ Nesse filme eu nunca estourei o orçamento, nunca demiti ninguém, nada. Mas depois disso eu fui chamada de emotiva e difícil e disseram que eu chorava nos sets de filmagem. Olha, eu já estive em set em que diretores homens demitiram a equipe técnica, atrasaram as gravações em um, dois, até três meses, estouraram o orçamento em milhões de dólares, chegaram despreparados, sem ter o nem o plano de filmagem, gritaram, se envolveram em brigas físicas, ou, sei lá, trouxeram prostitutas pro set. Ninguém chama eles de difíceis.”

Mulheres são ensinadas a seguir todas as regras enquanto homens são enaltecidos por pensar fora da caixa. Qualquer atitude agressiva ou descontrolada de um diretor homem pode ser justificada pela sua “genialidade”, e, quando não existe genialidade, essa falta é também justificada ora pelo diretor fazer muito dinheiro com seus filmes ruins ora pelo fato de ele ainda ser um diretor jovem e inexperiente cujos filmes ainda imaturos demonstram potencial para um dia serem filmes bons. Se nenhuma dessas justificativas se aplicar, se o diretor for apenas isso, um diretor que faz filmes ruins, isso não vai ser motivo para que se questione se homens deveriam estar recebendo milhões de dólares para fazer seus filmes.

Além de educarmos meninas para a perfeição ou nada e os meninos para que eles sempre tenham uma segunda chance, o problema está no fato de que qualquer pessoa que não seja um homem cis hétero branco carrega em si marcas de uma socialização diferente da hegemônica e é, portanto, vista como Outro. E o Outro nunca fala como indivíduo, o Outro fala como mulher por todas as mulheres, ou como homem trans por todos os homens trans, ou como mulher negra por todas as mulheres negras, e nesse ato de falar, de produzir arte, de evidenciar a sua existência, o Outro, quando falha, não está falhando sozinho e logo, não pode falhar, não deve falhar. Deve ser perfeito sempre.

Quando um homem faz um filme ruim, dizemos que aquele é um filme ruim, mas quando uma mulher faz um filme ruim dizemos que a mulher por trás daquele filme é ruim e, por consequência, todos seus futuros filmes serão ruins e quiçá qualquer filme dirigido por uma mulher seja ruim.

Eu não acredito que todos filmes dirigidos por mulheres sejam ruins, mas não preciso que todos eles sejam bons. Fico feliz que filmes ruins dirigidos por mulheres existam. Nós tivemos pouquíssimas oportunidades de sermos ruins e eu adoraria ver uma nova geração de cineastas mulheres, negras, indígenas, lésbicas e trans que não foram desencorajadas a fazer seus primeiros filmes porque não tinham certeza se eles seriam bons, que não desistiram depois do primeiro fracasso, que continuaram tentando e falhando melhor e melhor.

NOSTALGIA, TRUMP E STATUS QUO: VAMOS FALAR SOBRE O OSCAR

No mais recente romance da escritora Zadie Smith, uma passagem em especial me chamou a atenção: “Pessoas como nós, nós não podemos ser nostálgicas. Nós não temos lar no passado. A nostalgia é um luxo.”[1] Essa fala é dita num contexto particular, mas suas conotações vão além da cena e do próprio livro que a contém. É claro que nostalgia é um luxo, um privilégio até. Para a pessoa que profere a fala, uma mulher negra ativista política, isso é especialmente contundente. Para sua filha, a quem tal fala se dirige, as coisas são mais nebulosas.

Como a própria autora do livro, a narradora de Swing Time é filha de uma mulher negra de origem jamaicana e de um homem branco inglês, obcecada por dança e musicais antigos. Esse amor pelo passado, entretanto, não pode acontecer de forma inconsequente, sem ver os atores em blackface com uma pontada de ressentimento. A nostalgia irrefletida é impossível para ela e, portanto, um luxo do qual ela não pode usufruir. É natural que ler esse livro uma semana antes da entrega dos Oscars me faça revisitar minhas próprias reflexões sobre outra obra que também trata de passado, jazz e cinema.

Em La La Land, a nostalgia é o sentimento que permeia todo o filme. Os protagonistas querem atuar nos musicais dos anos 30, dançar como Fred Astaire, salvar o jazz. É difícil ver essas pessoas brancas enaltecendo o passado como uma época gloriosa e inalcançável sem ouvir ecos do slogan do novo presidente americano: “Make America great again”. Precisamos “salvar” o jazz do que a música contemporânea está fazendo com ele – personificada aqui por ninguém menos que John Legend, um cantor negro – precisamos salvar os Estados Unidos de todos esses imigrantes mexicanos e ativistas lutando pelos direitos das minorias. Não é a primeira vez que a arte, o território e tantas outras coisas originalmente pertencentes a povos indígenas e negros precisam ser “salvos” por pessoas brancas e não será a última.

É bem possível que Damien Chazelle não estivesse consciente da mensagem reacionária do seu filme. Pode ser que não houvesse malícia ou objetivos políticos explícitos por trás da história que ele queria contar. Afinal, quando se conta uma história de amor entre um homem e uma mulher brancos é só isso, né? Uma história de amor. Mas quando se tratam de duas pessoas negras ou duas mulheres ou dois homens, qualquer coisa que fuja ao padrão, o filme passa a ser visto como político, como um filme sobre raça, sexualidade. É possível que Damien Chazelle não estivesse consciente do discurso conservador de La La Land, mas apenas porque seu status como “padrão” facilita que ele ignore sua responsabilidade política, como se contar exclusivamente história sobre pessoas brancas heterossexuais não fosse, também, um ato político.

Zadie Smith

Voltando ao romance de Zadie Smith, torna-se óbvia a diferença entre os dois artistas. Enquanto Smith não pode escapar de reflexões de gênero e raça porque elas fazem parte de algo que ela precisa lidar todos os dias como mulher negra, ele não só pode, mas o faz e recebe inúmeros prêmios no caminho. Prêmios estes, aliás, que refletem não só a ignorância política dele, mas de Hollywood como instituição. É quase cômico ver os “artistas” que representam Hollywood e têm se posicionado contra o governo de Donald Trump distribuindo prêmios para um filme cuja mensagem não é muito distante do conteúdo de seus discursos. É aquela velha máxima hollywoodiana, ‘separe a obra do artista’, evoluída para ‘separe o cinema do contexto político’, coisa que, é claro, é impossível.

Não existe cinema sem política. Artistas, como seres humanos que interagem com o mundo, não fazem arte sem fazer política. Hollywood, como uma força poderosa que influencia enormemente as imagens que são reproduzidas mundo afora, é, também, uma instituição com caráter político. Não é à toa que, um ano depois das inúmeras reclamações sobre a falta de diversidade nas premiações ilustradas em particular pela hashtag #OscarsSoWhite, o número de filmes protagonizados por homens e mulheres negras indicados a prêmios importantes tenha crescido vertiginosamente. É preciso cuidado, entretanto, ao observar esses acontecimentos com um olhar puramente positivo. A Academia, a Hollywood Foreign Press e tantas outra associações que compõem o cenário da indústria cultural americana não decidiram, de repente, fazer filmes com maior diversidade porque era a coisa certa a fazer. Eles perceberam duas coisas: primeiro, que já havia filmes de grande qualidade sendo feitos por artistas negros e que não estavam sendo reconhecidos; segundo, que filmes com protagonistas diversos eram rentáveis.

Você pode imaginar qual desses dois fatores teve maior peso.

Não é nenhum segredo que o cinema é uma arte cara. Os estúdios hollywoodianos movimentam sozinhos bilhões de dólares por ano, os investimentos são maciços e os lucros, por consequência, devem ser gigantescos. Diferentemente de outras formas de arte, um dos aspectos mais relevantes ao se discutir o sucesso de um filme hollywoodiano é o quanto ele arrecadou em bilheteria. A posição que o dinheiro ocupa nas decisões feitas dentro de Hollywood é, na maioria dos casos, central. Isso significa que as pessoas que tomam as decisões mais importantes dentro da indústria cinematográfica americana são aquelas que possuem os meios de produção — historicamente, homens brancos.

Estrelas além do tempo (2016)

Assistindo a Estrelas Além do Tempo há algumas semanas, me perguntava sobre a frequente presença do “White savior” em filmes protagonizados por negros. O “White savior” se trata de um personagem branco – na maioria das vezes, homem – cuja existência benevolente permite com que os protagonistas negros sejam tratados de forma (um pouco mais) justa.

Neste filme, o “White savior”, interpretado por Kevin Costner, foi uma invenção. Ele não existiu nem no mundo real nem no livro da escritora Margot Lee Shertterly no qual o filme se baseia. Além disso, eles escolheram ignorar a importância das cotas raciais que permitiu que as três protagonistas da história trabalhassem na NASA em primeiro lugar. Ao fazer da boa vontade de pessoas brancas em posição de poder algo essencial para o sucesso de negras que são apresentadas como extremamente capazes e talentosas, cria-se um mito meritocrático focado em indivíduos ao invés de tratar da crise sistemática causada pelo racismo institucionalizado.

É importante notar, entretanto, que dentro de Hollywood, a realidade não é muito diferente disso. Enquanto Estrelas Além do Tempo e Loving contaram histórias sobre pessoas negras auxiliadas por pessoas brancas e foram dirigidos por homens brancos, Moonlight do diretor negro Barry Jenkins não apresenta nenhum “White savior”, mas foi necessária a intervenção de Brad Pitt para que o filme tivesse a chance de ser indicado a melhor filme. Isso significa que Moonlight não tem qualidade suficiente para estar entre os melhores filmes do ano? Não. Apenas que, num sistema dominado por homens brancos, ele não teria espaço em Hollywood a menos que um desses poderosos homens brancos decidisse fazer algo por ele.

Agora, a real questão: por que esperamos a consideração de uma indústria historicamente racista, homofóbica e misógina para legitimar os filmes feitos por grupos minoritários? Assim como outras tantas lutas – vem à mente, por exemplo, a batalha pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – a grande dúvida paira no ar: devemos lutar para sermos aceitos pelo sistema ou para desmantelá-lo?

A resposta, como sempre, não é simples. É essencial criar espaços de resistência, premiações alternativas, festivais com curadores diversos tanto em gênero quanto raça e sexualidade. Mas ainda assim, não podemos ignorar o peso que uma premiação como o Oscar apresenta. É, sim, uma vitória que filmes como Moonlight, Loving e Estrelas Além do Tempo tenham sido indicados nessa temporada. É uma vitória porque, enquanto festivais de cinema podem ser mais diversos, é inegável que existe um certo elitismo em espaços “de arte” que deixa as pessoas desconfortáveis. É uma vitória porque nós podemos ter essa conversa sobre raça e gênero durante o jantar com nossos familiares. É uma vitória porque filmes com personagens negros vão ser exibidos em salas de cinema no interior do país.

É uma vitória também porque premiações alternativas, apesar de fundamentais, podem passar uma impressão quase negativa. Filmes de mulheres tem que ser julgados entre outros filmes feitos por mulheres para terem a chance de serem premiados? Um dos trunfos dos Oscars está também no fato que nunca houve uma segregação explícita: o prêmio deveria ir para os melhores filmes, diretores, editores independente de raça ou gênero, e se, na maioria dos casos, eles vão para homens brancos isso quer dizer que eles fazem filmes melhores, não? Desconsidera-se que são eles que detém os meios de produção, desconsidera-se que são eles que julgam e votam nos prêmios que serão distribuídos.

Assim, retornamos ao nosso problema inicial. Filmes feitos por homens brancos não são lidos politicamente pois o status quo permite que eles sejam vistos como padrão. Domingo, quando entregarem o Oscar de melhor filme aos produtores de La La Land, eles estarão premiando um musical, uma história de amor. Se, contrariando todas as expectativas, eles premiarem Moonlight, será um ato político. Mas se dar um Oscar para um filme dirigido por um homem negro é um ato político, por que os outros 87 Oscars recebidos por brancos não o são?

[1] Tradução livre. Original: “People like us, we can’t be nostalgic. We’ve no home in the past. Nostalgia is a luxury.”

A JORNADA INDIVIDUAL DAS MULHERES PELO COLETIVO: MAD MAX

O cenário é um deserto pós-apocalíptico. Terras inférteis, escassez de água e um povo miserável, que carrega marcas, deformações e mutações causadas pelas radiações e clima do futuro distópico. O mundo é reimaginado através de todas as consequências das falhas de estruturas que pautam a nossa realidade atual.

Várias questões são tratadas de forma sutil ou um pouco mais explícita, como a questão dos latifúndios que exploram a terra e a torna infértil quando maltratada à exaustão; a água, que, por ter ficado escassa graças ao uso inconsequente de outrora (os tempos atuais), torna-se uma riqueza que poucos têm acesso; a exploração de alimentos e produtos derivados de origem animal; as relações de poder atuais levadas ao extremo.

Tudo isso num cenário composto pelo deserto, cuja simbologia traz, parafraseando Julio Bressane, o privilegiado centro de percepção dos rumores e ecos da inquietação espiritual: é uma reflexão interna e externa ao ser humano, dos rumos que a nossa sociedade tem tomado – visto no filme de forma mais simbólica, repleto de alegorias.

Gosto muito de buscar simbologias e relações com arquétipos em filmes que assisto, e Mad Max foi um prato muito bem servido disso, pois traz simbologias em quase todos os detalhes, desde os enquadramentos, as paletas de cores até em detalhes de figurinos.

Tom Hardy como Max Rockatansky

Como disse, as simbologias trazidas no filme estão em todos os detalhes, vou me permitir dar uma viajadinha nessas interpretações. É curioso o visual que traz a focinheira que é colocada à força em Max Rocktansky (interpretado por Tom Hardy), ao ser capturado para servir de bolsa de sangue para um dos Garotos de Guerra de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). O objeto faz alusão ao tritão de Poseidon, cuja narrativa traz vários traços do mito, além da semelhança com o símbolo da Psicologia, o que remete à ideia de que A Estrada da Fúria é também sobre a jornada interna de Max em consequência ao que viveu nos episódios anteriores da trama. No início do filme são muito mais recorrentes as imagens e alucinações que o levam aos seus traumas de perder toda a família e o caos instaurado no mundo. No decorrer da história essas alucinações não só diminuem, mas quando aparecem servem de motivação e instrução para resoluções dos problemas que encontra no caminho. Ele vê todo esse processo como algo solitário e individualista, sendo o seu único motivador inicial a sobrevivência, até que encontra a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron).

Ambas as personagens, Max e Furiosa, estão em busca de redenção. Mas enquanto ele vê todo esse processo como algo solitário e individualista, Furiosa a vê como algo pelo bem comum, na salvação de outras mulheres para que não vivam o que ela também já viveu, e na esperança de um lugar melhor que a realidade da Cidadela, que é completamente controlada por Immortan Joe.

A jornada de Furiosa consiste em encontrar redenção salvando as esposas do tirano, que são tratadas como objetos e mantidas sob proteção para fins reprodutivos, e levá-las ao Vale Verde das Muitas Mães, o lugar do qual nunca esqueceu de ter sido capturada, que seria um paraíso acolhedor. A esperança de chegar a esse lugar é o que move a personagem e motiva as esposas.

É interessante perceber que Furiosa, apesar de resgatá-las, não as ensina nada, são elas que vão se descobrindo e ganhando mais complexidade ao longo do filme. A própria Furiosa ainda não tinha muita certeza do que poderia ser dali em diante, tudo o que ela tinha era uma missão para a sua redenção e a lembrança de um lugar melhor. No entanto, ao descobrir que esse lugar não existia mais, há uma frustração muito grande. A personagem se depara então com as suas raízes e ancestralidade, representadas pelas anciãs que guardam um valioso tesouro, que são as sementes.

Charlize Theron como Imperator Furiosa

Embora quase todas as terras estivessem inférteis e sem a possibilidade do uso da água, elas mantiveram a esperança de um dia plantar essas sementes e recuperarem o local que perderam. É entrando em contato com elas que Furiosa percebe que, apesar da busca pelo lugar ideal em uma longuíssima jornada, a própria Cidadela poderia se tornar a terra utópica, se as estruturas de poder mudassem e os recursos fossem utilizados visando o bem comum. Acaba sendo uma bela crítica e uma reflexão sobre os rumos que o sistema tem levado e o que tem feito com os indivíduos que vivem nele: talvez não estejamos tão distantes da distopia da Cidadela, em vários aspectos.

O QUE AS MULHERES QUEREM VER: REFLEXÕES ACERCA DE O REGRESSO NO OSCAR

Tem pipocado em meu feed do Facebook uma série de opiniões acerca do filme O Regresso, novo longa-metragem dirigido por Alejandro Gonzalez Iñárritu e favorito a levar o Oscar de Melhor Filme no próximo domingo. As impressões sobre o filme vão de encontro aos extremos, desde denúncias a respeito da charlatanice do diretor (não só neste trabalho como nos anteriores) até a elevação do filme ao status de obra-prima, neste caso com Iñárritu como gênio e Leonardo DiCaprio como ator que finalmente merece um Oscar.

A guerra de opiniões não está só no terreno “puramente” cinematográfico (ainda que eu não acredite em algo assim, há quem acredite), mas tem também contornos políticos. Não são poucas as críticas de cunho feminista, que lamentam que mais um filme de homens para homens esteja sob os holofotes. Há os caras que contrapõem que o filme não é “só isso”, não é só um filme de machos, peraí, o filme é profundo, tem uma história de sobrevivência, espiritualidade, vingança, amor, é realizado com maestria e tem fotografia belíssima, não dá pra reduzi-lo dessa forma, não é? Só porque tem um protagonista homem? E por aí vai.

Obviamente, não há consenso sobre que aspecto é, na realidade, mais importante em um filme e o que deveria ser levado em conta para que ele seja digno de participar de premiações. Não vou me deter muito em minhas opiniões sobre o filme. Proponho que pensemos sobre o que, afinal, queremos ver no cinema atualmente e como as opiniões das mulheres podem ou não transformar a atmosfera cinematográfica.

O Regresso me parece um filme ok. Bons atores, bem filmado, interessante em alguns momentos, forçado em outros, tem pretensões espirituais que hora se encaixam (como a relação totêmica que se desenvolve entre Glass e a ursa), ora expõem todos os pontos fracos do filme – o que dizer da esposa e do filho do cara, que são retratados tão idilicamente quanto desprovidos de qualquer personalidade? Aliás, foi em uma conversa sobre isso com meu companheiro que surgiu a ideia de escrever esse texto. Trocávamos nossas impressões sobre o filme, ele gostou bastante, eu saí do cinema com sentimentos mistos, e disse a ele que não me agradou a forma como as mulheres foram representadas, com o agravante de que eram mulheres indígenas. Não estou falando apenas da mulher arikara que surge para ser estuprada e ajudar o herói no final. Quando falamos sobre isso com um amigo, esse ponto já surgiu como óbvio: “ah, sim, a única mulher do filme aparece pra ser estuprada, chato mesmo, mas de resto o filme é sensacional”. Eu não estava pensando somente nela, e sim na indígena que se relacionou com Hugh Glass (Leonardo diCaprio) e que surgia na história às vezes como mentora – ensinou a ele os segredos da floresta que permitiram sua sobrevivência –, às vezes como elemento de humanização do protagonista. Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?

“Mas o que mais vocês queriam do filme? A história é sobre o Glass. Realmente, não é sobre as mulheres. É sobre brutalidade, sobrevivência, espiritualidade – do Glass –, é sobre a floresta e seus segredos, sobre a grandiosidade da natureza, é até sobre a sabedoria indígena.” (ainda que essa sabedoria pertença mais ao protagonista branco do que aos indígenas, não é? Impossível não abrir esse parênteses)

De início, conversando com meu companheiro, ele me disse que não havia visto esses problemas relacionados à representação das mulheres, talvez porque isso não se manifeste com força para ele, como homem. E comentou que antes de ver o filme já havia visto mulheres dizendo coisas como: “O Regresso, filme de machos para machos”. No início, achou que isso reduzia o filme. Depois de conversarmos, disse que os homens deveriam começar a aceitar que pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver. E que os cineastas deveriam estar prestando atenção nisso.

Bem, isso décadas depois das primeiras críticas feministas a respeito do cinema.

Significa que todas as mulheres odiaram e são incapazes de gostar de O Regresso? É claro que não. Mas há um certo olhar, que vem caindo sobre os filmes com cada vez mais força e que, espero, tende a se espalhar. Mais presente em meios intelectuais e diretamente interessados na produção cinematográfica, mas não só. É o olhar que avisa: já vimos esses filmes antes. Homens brutalizados e brutalizando tudo ao seu redor – inclusive mulheres? Já os vimos tantas vezes que perdemos a conta. “Ah, mas o longa não é só isso”. Pois bem. Também já vimos virtuosismos cinematográficos, realizações megalomaníacas e efeitos especiais caríssimos que servem ao propósito criar mundos e mundos de fantasia… além de manter todas essas narrativas naturalizadas.

Já cansei de me perguntar como raios Hollywood consegue criar qualquer tipo de monstro, paisagem, universo, movimentos loucos de câmera, viagens intergalácticas, realidades que se diluem, mas não consegue criar personagens femininas minimamente decentes, histórias sinceras sobre mulheres sinceras ou até mesmo histórias sobre homens que não consistam em usar mulheres. Isso porque não estou entrando profundamente no terreno movediço, complexo e dez vezes mais fundo, que é a representação de pessoas pretas, indígenas e asiáticas por esses filmes. Sobre isso, proponho refletir sobre como qualquer personagem criado com computação gráfica muitas vezes ganha mais espaço e fluidez de sentimentos que um outro personagem que não seja branco.

Vi alguns homens ofendidos com o fato de que há mulheres se recusando a dar buzz a O Regresso por ser um filme de homens/sobre homens/para homens. Esse tal feminismo já está indo tão longe que impede as pessoas de ver a verdadeira arte por trás do… ? Do que mesmo? E quem é que disse que é um filme para homens, afinal? Por que vocês mulheres não podem simplesmente curtir e ver a essência do filme?

Eu devolvo a pergunta: por que os homens têm tanta resistência a ver histórias sobre mulheres? Vou retomar outro filme de sucesso deste ano que passou: Mad Max – A Estrada da Fúria. Sem deixar de lado qualquer crítica bem fundamentada que seja feita em relação à falta de diversidade étnico-racial do filme (elas cabem, sim), Mad Max tinha uma co-protagonista feminina, a Imperator Furiosa. Tinha também todo tipo de malabarismo técnico, virtuosismos e megalomanias que fazem do longa o que ele é, aquela espiral vertiginosa e absurda. Mas parece que o fato de ter uma protagonista forte e feminina impediu muitos caras de ver a arte por trás do filme. Curioso, não é?

Vamos mais fundo. Por que tantos homens têm resistência a ver qualquer coisa feita por mulheres? Filmes feitos por mulheres, falando do lugar de onde as mulheres estão, do que elas sofrem, do que são feitas, suas diversas realidades? Sendo a indústria do cinema majoritariamente produzida e controlada por homens, esses filmes muitas vezes sequer chegam às salas de cinema, que dirá às premiações. Vou dar uma de Spike Lee, que perguntou como as pessoas brancas não têm vergonha de só estar entre elas mesmas. Como é que os homens não têm vergonha de só estar entre eles? De só falarem de si, para si, de só se premiarem entre si? Como os homens, que boicotam as mulheres de toda e qualquer forma, se sentem no direito de dizer que mulheres feministas não podem detestar esses filmes?

A maioria das mulheres que conheço admira muitos homens. Citariam vários deles, têm eles como referência. Eu tenho homens como referência. A maioria dos caras que conheço, no entanto, tem poucas ou nenhuma mulher como referência nos filmes e na vida artística. Sequer se importam se existem mulheres ou não nos espaços. Não pensam sobre as representações das mulheres e nem sentem que precisam, tamanho o privilégio. Porém, há um olhar que vem caindo sobre o cinema, não é novo, mas vem se alastrando. Para não dizer que é só no Facebook e na Internet: esses dias minha tia comentou comigo que tinha preguiça de assistir Boyhood. Prontamente, me preparei para defender o filme, pois gosto muito, até que ela disse: “não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

É verdade, por que não é?

Lembrei-me do Oscar do ano passado. Os dois filmes favoritos ao prêmio de Melhor Filme eram Boyhood, de Richard Linklater, e Birdman, coincidentemente ou não, do mesmo Iñárritu de O Regresso. Li e participei de infinitas discussões a respeito dos dois filmes, de suas linguagens, das reflexões que suscitavam, sobre qual dos dois seria uma obra de arte e quais de seus métodos eram os mais interessantes. Quais atores seriam os mais talentosos, e qual dos diretores teria sido mais ousado? Plano-sequência vs doze anos de filmagens. O que seria mais genial?

E quando a cerimônia aconteceu, enquanto todos aqueles prêmios eram distribuídos para homens, por histórias sobre homens, todos aqueles sorrisos trocados entre homens, pairavam perguntas no ar, como névoa. O olhar que está recaindo sobre os filmes e que não vai mais voltar atrás.

“Já vimos esses filmes antes.”

“Não queremos mais ver esses filmes.”

“Não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

“Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?”

Atenção, cineastas: pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver.

EXCESSOS E AUSÊNCIAS DE TARANTINO: OS OITO ODIADOS

A história de Os Oito Odiados é simples: durante uma nevasca, o caçador de recompensas John Ruth (interpretado por Kurt Russell) tenta levar a criminosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) até Red Rocks, onde ela será enforcada. No caminho, eles encontram outro caçador de recompensas o Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) e o suposto xerife de Red Rocks, Chris Mannix (Walton Goggins). Eles são obrigados a parar no Armarinho da Minnie, onde somos apresentados ao resto dos “odiados” (uma tradução mais apropriada seria “detestáveis” ou “odiosos”), o mexicano, Bob (Demián Bichir), que está tomando conta da estalagem durante a ausência de Minnie, o novo carrasco de Red Rocks, Oswaldo Mobray (Tim Roth), o misterioso caubói Joe Gage (Michael Madsen) e um veterano da guerra civil americana, General Smithers (Bruce Dern).

Oito pessoas dividindo um pequeno espaço enquanto a desconfiança envenena a atmosfera. Estaríamos voltando ao começo da carreira de Tarantino? Estamos diante de um novo Cães de Aluguel, um com dinheiro e prestígio suficiente para durar quase três horas e utilizar um formato de tela que quase não se vê desde a década de 60? Se a intenção era mostrar a maturação do diretor, esse filme falhou miseravelmente. A tensão que era de se esperar só é construída pela trilha sonora composta pelo lendário Ennio Morricone, que, apesar de genial, não é suficiente para carregar o filme sozinha. Em certo ponto depois de mais de uma hora de filme, Tarantino ainda tenta criar alguma expectativa através de um narrador que não aparece mais e que descreve exatamente o que o espectador é capaz de ver sozinho. Talvez seja a duração exagerada do filme ou a perda de Sally Menke, a montadora com quem Tarantino trabalhava há anos – seja qual for o motivo, o ritmo é arrastado.

O problema do filme, entretanto, vai além disso. Parte do atrativo dos filmes do Tarantino, o momento em que o assassino sádico de mulheres é espancado ou o dono de escravos é explodido não está lá. Ou melhor, está lá, mas a construção do filme para justificar tamanha violência não é convincente. Enquanto nos outros filmes, violência sádica e horrível é recompensada com uma morte grotesca, neste temos um grupo de pessoas igualmente ruins, cada uma representando uma faceta do que está na base do que temos hoje como os Estados Unidos; o colonizador inglês, o negro, o sulista velho e preconceituoso, o trabalhador, o representante da lei, o mexicano, a criminosa, o “self-made” man. Moralmente, nenhum deles se salva. O general e o xerife sulistas não surpreendem ninguém com seu racismo, mas os personagens negros também mostram uma natureza preconceituosa, descobrimos que Warren matou indígenas durante a guerra, Minnie detesta mexicanos. Não é muito difícil perceber pela estrutura do filme que todos vão morrer. Não há tensão aqui; nesse ponto, a única dúvida é como cada um vai morrer.

Jennifer Jason Leigh como Daisy Domergue

Em vários aspectos, o filme se excede, até mesmo para o que já esperamos do diretor. Ele é mais longo, mais gratuitamente violento e até mais pomposo na sua escolha de formato. Sentimos uma falta do que tornaria o filme aceitável em seus excessos. Não existe trama para justificar sua duração, os personagens não são explorados o suficiente para nos importarmos com a violência e o formato de tela escolhido parece apenas o capricho de um diretor auto-indulgente.

A única personagem feminina do filme com tempo de tela significativo é Daisy Domergue, a assassina cujo crime não é explorado ou discutido e que vai valer 10.000 dólares a Ruth quando eles chegarem a Red Rocks. Ao longo do filme, vemos Daisy ser incessantemente espancada por Ruth. Bem, já houve inúmeras discussões nos últimos tempos sobre a diferença entre retratar uma realidade machista e fazer uma representação machista. Se pararmos para fazer uma análise de Os Oito Odiados, não é muito difícil ver que ele faz parte da segunda categoria. O espectador é levado a rir dos socos, pratos de comida levados na cara e qualquer violência em geral direcionada a Domergue. Mais que isso, todos os outros personagens, homens cujos crimes testemunhamos durante o filme, têm momentos para demonstrar sua humanidade, desde o velho general racista que quer apenas saber o que aconteceu com seu filho até o espancador John Ruth, que segue seu código de honra próprio. Os personagens masculinos são “legais”. São eles os porta-vozes dos já famosos diálogos tarantinescos, eles têm os gracejos, as piadinhas, o charme que leva o espectador a se afeiçoar a eles independentemente de suas ações desprezíveis. A Domergue ficam relegados as falas irritantes, o racismo indefensável, a voz ranhenta, a manipulação “feminina”. Vemos praticamente todos os homens do filme matarem. Vemos muito deles serem racistas e misóginos. Domergue é, dos oito, quem comete menos crimes abomináveis, mas, no final, é ela que está sem dentes, coberta de sangue e com pedaços de cérebro no cabelo. Sua morte agonizante é o momento catártico do filme que em outros universos do mesmo diretor foram reservado apenas aos mais detestáveis personagens, dentre eles, Hitler.

Os Oito Odiados possui muitos aspectos passíveis de debate e alguns pontos de fato positivos; o que quer que Tarantino estava querendo dizer sobre raça pode ser discutido, a trilha sonora é um ponto alto, a fotografia é belíssima. O machismo, entretanto, é indefensável. Qualquer que seja a “metáfora” que o filme tentou retratar, nada justifica ver uma mulher ser repetidamente espancada ao longo de 3 horas sem nunca cometer um terço dos crimes dos outros personagens ao som das risadas da plateia.

PAGUE ÀS MULHERES O QUE ELAS PRECISAM PARA CONSTRUIR A CULTURA

O texto abaixo é uma tradução feita por nós do texto da jornalista Rachel Syme publicado pela revista online Matter. Ele fala sobre a indústria cultural americana, mas achamos que muitas das reflexões podem ser transplantadas para o nosso contexto.

2015 foi um ano bom para as mulheres do Brasil no cinema, pode-se dizer. O filme de Anna Muylaert tornou-se o mais falado do ano, o filme de Anita Rocha da Silveira foi premiado em Veneza, os filmes de Petra Costa e Marina Person estreando no Festival do Rio, o curta-metragem KBELA de Yasmin Thayná foi lançado e colocou o cinema feito por mulheres negras no Brasil em pauta.

A discussão sobre feminismo chegou a importantes festivais e mostras do país, como no pronunciamento de Nathália Tereza ao ganhar o prêmio de Melhor Direção do Festival de Brasília ou na emocionante e prolífica mesa de discussão da Semana dos Realizadores no Rio de Janeiro. Os grupos de Facebook para mulheres trabalhadoras do cinema e do audiovisual cresceram e se espalharam. Surgiu uma iniciativa colaborativa de prêmio de roteiro.

Um dos momentos que ilustraram perfeitamente o cenário do cinema brasileiro este ano foram as represálias e vaias recebidas pelos cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira após ofenderem Anna Muylaert e Regina Casé durante a exibição e debate do filme dirigido por Anna, Que Horas Ela Volta?, no Cinema da Fundação em Recife. É triste que essas vaias tivessem que existir em primeiro lugar, que um episódio tão lamentável e machista tivesse que ocorrer, mas, ao menos, ele gerou debate.

Que Horas Ela Volta? também causou repercussão pela sua falta de atrizes negras ao tratar de um problema estrutural do país que tem raízes na escravidão, colocando em pauta mais uma questão central ao feminismo: a interseccionalidade. Mulheres negras e indígenas dentro da indústria cultural brasileira tem menos poder e são ainda mais ausentes que as brancas.

Nossa proposta através dessa postagem é gerar discussão sobre os próximos passos das mulheres da área da cultura, no Brasil e no mundo. Conte para a gente o que você achou depois. Você pode também ler o texto original aqui.

ϟ

Porque estamos em 2015, a história começa com uma foto no Instagram. Eu não tirei essa foto em particular, mas eu tirei print, meditei sobre ela, e fiz dela minha tela de fundo no celular. Ela era a foto de uma planilha do Excel.

Uns meses atrás, fiquei acordada até mais tarde trabalhando no perfil da Claire Boucher, conhecida como Grimes, e cheguei a um impasse já prestes a cruzar a linha de chegada. Então, entrei no Instagram dela (i.e. investigação jornalística tenaz). Voltei algumas semanas tentando não curtir nada acidentalmente às 3 da manhã. E lá estava ela. Entre selfies com o cabelo tingido e uma foto da bunda de um bebê rinoceronte: uma foto pixelada da tela do seu laptop. A planilha tinha duas colunas, uma escrita “engenheira” e a outra “produtora”. Boucher havia escrito seu nome em cada coluna 13 vezes. Não havia outros nomes. A legenda dizia “Preenchendo a papelada”.

Para entender porque essa imagem mexeu tanto comigo, é importante perceber que pouquíssimas mulheres (ou pelo menos, pouquíssimas das que têm contratos com grandes gravadoras) têm a chance de lançar um álbum com créditos tão clean. Muitas mulheres (inclusive Boucher) têm histórias sobre não poderem sequer encostar na mesa de mixagem em estúdios sem supervisão, como se seus delicados dedinhos femininos fossem escorregar e estragar os aparelhos. Aqui estão as estatísticas: Mulheres têm crédito total sobre a produção (ou seja, são as principais engenheiras e mentes por trás) de 5% de todos os álbuns. Como Kelsey McKinney apontou em um artigo pra Fusion, este ano foi particularmente ruim para mulheres da indústria musical apesar do sucesso óbvio de cantoras como Taylor Swift, Adele, Rihanna e Katy Perry. Apenas 25% das 178 músicas no Top 40 foram interpretadas por mulheres, e dessas, apenas uma delas foi escrita inteiramente por mulheres sem que um homem estivesse envolvido no processo. Nenhuma mulher produziu uma música no Top 40 sozinha (e apenas 3,2% foram co-produzidas por um homem e uma mulher).

Homens dirigem a maior parte das gravadoras e serviços de streaming, e a falta de respeito começa lá de cima: quando perguntaram a Jimmy Iovine por que ele havia criado a Apple Music, ele respondeu, “Eu pensei em um problema: garotas sentadas pensando em garotos. Ou reclamando sobre garotos quando elas têm seus corações partidos ou algo do tipo. E elas precisam de música pra isso, certo? É difícil achar a música certa. Nem todo mundo conhece um DJ”. São esses que estão guiando nossas Estrelas da Morte culturais. Homens que não acreditam que mulheres são sequer capazes de encontrar música, quanto mais fazer.

Fico feliz de viver num mundo em que meninas vão crescer pensando que a Beyoncé sempre esteve na frente da palavra “Feminismo” em neon, um pilar de força brilhante. Uma imagem estimulante e com inegável poder cultural, e é importante notar que Beyoncé foi produtora executiva do seu álbum autointitulado (o que significa que ela teve controle total sobre contratações, marketing e estratégia de distribuição) e que ela faz questão de trabalhar com produtoras mulheres no estúdio. Mas essas meninas ainda não têm a oportunidade de consumir cultura que vem diretamente para elas da mente de uma mulher, cultura que apenas mulheres tocaram no caminho, que foi feita em salas onde só mulheres entraram.

É por isso que aquela imagem se instalou tão profundamente na minha cabeça. Epifanias são muitas vezes fabricadas para construir mitos, é só quando olhamos para trás que momentos mundanos se revelam como raios de inspiração ou momentos de ruptura. Eu não vou afirmar que uma foto granulada de uma tela de um computador causou um desequilíbrio sísmico na atmosfera, mas me balançou. Aquela foto – um pronunciamento ousado e convicto de autonomia estética por uma mulher trabalhando no mais alto nível da sua forma de arte (quaisquer que sejam as suas opiniões sobre o mais recente álbum de Grimes, Art Angels, NME e a Pitchfork acabaram de colocá-lo como um dos melhores álbuns do ano) – se tornou a síntese visual de tantas ideias que eu vinha revirando na minha mente. Fui atraída por Boucher como um ímã pelo seu inegável talento, mas também pela sua inflexível insistência (bem sucedida, no final das contas) em criar seu estranho, maravilhoso e exuberante trabalho sem a ajuda de mais ninguém. Eu continuei a repetir para mim mesma como uma mantra enquanto andava na rua: Preencha a papelada.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

ϟ

Estive pensando muito sobre meu “trabalho” como jornalista em 2015 e como fui atraída por mulheres que exercitam um controle semi-autônomo sobre sua produção. Passei quatro meses assistindo as criadoras da série Broad City, que editam cada episódio do show por conta própria. Entrevistei Azealia Banks, que deixou a Universal para lançar independentemente seu próprio álbum, muito do qual ela produziu em um quarto sozinha. Conversei com Melissa Rosenberg, a criadora responsável por Jessica Jones, sobre fazer a primeira heroína da Marvel que nos parece uma mulher real e que contra ataca de forma fulminante os homens que a abusaram e os que estão ao seu redor. Na nossa entrevista, Rosenberg desaprova qualquer pessoa que não assista o show pelo motivo de uma mulher ser a heroína: “É o que a gente chama de misoginia e eu estou bem cansada disso”, ela diz. Escrevi sobre Christine and the Queens, também conhecida como Heloise Letissier, uma cantora pop francesa que criou a sua própria persona sem gênero e que ganhou fama internacional sem aceitar todas as obrigações de feminilidade que a maioria dos esquemas de marketing impõe. Conversei com Dawn Richard, que produziu por conta própria um dos discos de R&B (e videoclipes) mais desafiadores, complexos, fluidos e sem fronteiras dos últimos anos. Eu escrevi sobre Transparent, um show em que a criadora Jill Soloway tentou encontrar um espaço seguro para mulheres em set (ela chama esse método de “dicernir-receber” no The New Yorker) e também começou um intensivo para ensinar como escrever para TV para mulheres sem experiência e escritores transgênero que podem ter sido previamente excluídos da indústria. Estive ao redor da ideia de mulheres e trabalho criativo, e especificamente mulheres que fazem esse trabalho sem homens envolvidos, o ano todo.

A percepção do público parece ser a de que esse ano foi um ano estandarte para as mulheres na cultura, ao menos em termos de representação e visibilidade. Há a escritora Elena Ferrante. O filme de Amy Schumer. “Bitch Better Have My Money”. As vendas monstro de Adele e Taylor Swift. Orange is the New Black e Jessica Jones e Transparente e Broad City e Unreal e Crazy Ex-Girlfriend e Empire e Inside Amy Schumer e Jane the Virgin e The Unbreakable Kimmy Schmidt e tudo que continua vindo da Shondaland. Donna Langley coordena a Universal, Kathleen Kennedy coordena a Lucasfilm, Bonnie Hammer coordena a NBCUniversal, Dana Walden coordena a Fox Television Group. Mulheres estão em posições superiores na Comedy Central, BBC America, Lionsgate TV e outros. Há a alta repentina de Bitch Planet. Atrizes como Patricia Arquette, Jennifer Lawrence e Jessica Chastain finalmente falando sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Kim Kardashian com Selfish foi um sucesso de vendas e uma importante movimentação estética. Temos The Argonauts, Fates and Furies, The Witches, Lenny, On Pandering. Há agora uma proliferação de gírias para grupos de mulheres poderosas que se juntam para planejar dominar o mundo.

Então, legal, 2015 foi um ano “ótimo” para as mulheres. Mas isso só é verdade se 2015 marcar o último ano em que as coisas podem ser muito, muito ruins. Se esse ano de alguma forma mágica marca o fim de mulheres sendo largamente excluídas da produção cultural, pagas significativamente menos do que seus colegas homens e raramente sendo dadas a chance ou o apoio financeiro para criar arte para o público sem intervenções masculinas no processo, então eu me sentirei pronta para celebrar 2015.

Mas estou propensa a economizar meu champagne. Os números na indústria da música são um lixo, mas eles são ainda piores em Hollywood. Os números lá são tão ruins (ou, para citar Manohla Dargis, “imorais, praticamente ilegais”) que eu não consigo decidir se eu deveria rir ou botar fogo em tudo. Esse ano, mulheres dirigiram apenas 5% de todos os filmes de grandes estúdios e dirigiram apenas 16% de todos os episódios de televisão (na temporada de 2013-2014, 70 shows não contrataram nenhuma mulher). O número de mulheres roteiristas nas equipes de TV caíram de 30,5% para 29%. Os números são mais condenáveis quando se trata de mulheres que não são brancas; na temporada de 2014-2015, por exemplo, elas dirigiram apenas 3% de todos os episódios. Há mulheres negras e indianas importantes trabalhando na indústria, como Ava DuVernay, Gina Prince-Bythewood, Shonda Rhimes, Mindy Kaling e Dee Rees – mas suas categorias são poucas e os obstáculos que elas enfrentam, tremendos. No começo de 2015, DuVernay fez uma chamada pública no Twitter para que seus seguidores nomeassem filmes que fossem dirigidos por mulheres e com personagens não-brancos e o resultado foi que havia pouquíssimos títulos.

Como isso é aceitável? Como nós não estamos derrubando os toldos, queimando os tapetes vermelhos? Esse ano, todos os nominados para Melhor Diretor serão homens e, então, um homem irá caminhar até o pódio e agradecer a todos que o deram aquela estatueta. Mas o que ele deveria dizer é que ele está envergonhado de ganhar em uma categoria em que ele essencialmente só compete contra ele mesmo.

A resposta talvez seja, e cada vez mais parece ser, olhar fora da arte mais popular e comercial para encontrar vozes mais autênticas, mas, ao mesmo tempo, o popular e comercial é onde o dinheiro está. Isso tudo sempre, sempre foi sobre questões econômicas. E eu quero que as mulheres sejam pagas. Quero que mulheres sejam pagas tanto quanto os homens são pagos, para experimentar, para falhar e falhar novamente, para levar as ideias delas ao público. “Eu sou rejeitada umas 700 vezes por dia, com certeza”, diz Dawn Richard, sobre a faca de dois gumes que é ser uma mulher que escolhe trabalhar por conta própria sem um sistema de suporte. “Por gravadoras, editoras, jornalistas, todos os dias. Porque eu vou além de mim mesma. Eu gosto dos meus tropeços porque eles se transformam nesses erros muito legais. Nós somos imperfeitos e isso é bonito para caralho”.

Dawn Richard

ϟ

Aqui vai uma pequena história sobre por que é importante que as mulheres controlem os meios de produção cultural:

Durante nossas entrevistas, Claire Boucher conversou comigo sobre como a maior parte das suas canções começam com uma espécie de glossolalia feminina que flui dela tarde da noite em seu estúdio em casa. Esses são sons que ela diz que não se sentiria confortável em fazer se estivesse em um estúdio convencional, onde há “tipo uns 20 caras e todo mundo está bêbado”. Quando você ouve o álbum Art Angels, você ouve os resquícios dessa vocalização anterior, os falsetes e gorjeios e rugidos. Esses floreios caprichosos e a batida excêntrica que ela coloca sobre eles são o que faz o álbum funcionar. Aquilo é o coração das suas músicas. Ela simplesmente não soa como nenhuma outra pessoa. Isso é importante não só em um nível técnico mas também em termos de quem acaba recebendo os créditos pelo trabalho. Atualmente, mesmo se uma mulher produzir a maior parte do seu álbum, se um homem estiver envolvido de alguma forma no processo, a mídia começa a se referir a ele como o arquiteto daquele som. Esse ano, Björk falou sobre sua frustração com esse fenômeno, dizendo que embora ela tenha feito a maior parte das suas batidas sozinha, seus co-produtores homens acabam recebendo os créditos publicamente. “Eu fiz 80 por cento das batidas em Vespertine e isso me levou três anos trabalhando naquele álbum… Matmos chegou nas últimas duas semanas e adicionou percussão por cima das músicas, mas eles não fizeram nenhuma das partes principais e, ainda assim, eles foram creditados em todos os lugares como tendo feito o álbum inteiro”. Então, mesmo quando as mulheres tocam os equipamentos, a intervenção masculina pode acabar atrapalhando a percepção pública do seu trabalho.

Claire Boucher, conhecida como Grimes

Para Claire Boucher, a insistência em trabalhar sozinha é a razão pela qual ela insiste que não faz músicas pop – “Música pop é feita por times de pessoas,” ela me disse. “Eu faço música independente. Não apenas porque eu quero existir no alternativo, mas porque eu acho que é importante não ser artisticamente endividada com alguém se você quer representar algo. Eu quero que as pessoas comecem a pensar em mim como um Trent Reznor”. Ela precisa que o caminho entre a sua visão criativa e o seu público se mantenha limpo e sem obstáculos. Grimes trouxe com ela apenas as pessoas com as quais ela queria trabalhar, incluindo Janelle Monáe (que é a única mulher atualmente operando sua própria gravadora independente atrelada a uma grande gravadora) e a pequena rapper taiwanesa Aristophanes, que Boucher levou de avião para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer uma apresentação para uma plateia lotada em Nova Iorque. Ela também lançou sua própria pequena gravadora, que ela chama de “coletivo”, e trouxe sua primeira signatária, uma compositora pouco conhecida chamada Nicole Dollanganger, que está em tour com ela pelo país (um tour em que ela se apresenta no palco com outras duas mulheres dançando e ninguém mais). Boucher está alimentando sua energia ao impulsionar outras mulheres, o que é outra forma de mudar o jogo. É claro, boa parte do que é interessante na sua arte é perdida quando as pessoas escrevem sobre ela; sempre acaba sendo mais sobre como ela conseguiu fazer tudo isso sendo mulher. (E, viu, eu também acabei fazendo isso! O que a gente internaliza é real.)

Mulheres que são pagas para criar cultura são frequentemente ensinadas a se manter separadas umas das outras porque elas respiram ar rarefeito; não perturbe a atmosfera. E embora eu queira que mulheres controlem suas próprias produções e façam isso totalmente por conta própria se for preciso, a ideia da Mulher Genial Solitária também impede nosso progresso: nós precisamos trabalhar juntas se queremos virar o jogo. Quando mulheres estão isoladas, elas competem ao invés de conspirar. E mulheres deveriam estar conspirando! (Se isso soa assustador, bem vindo a um padrão duplo; quando homens brilhantes trabalham juntos, as pessoas fazem documentários sobre. Quando duas ou mais mulheres espertas o fazem, é como se fosse um esquema secreto nefasto). Colaboração é uma parte essencial de fazer nosso trabalho ir para o mundo que não só é autêntica, mas verdadeiramente interseccional. Estatísticas mostram que mulheres criadoras, quando possuem controle total sobre seus orçamentos e contratações, tendem a contratar outras mulheres; elas enchem seus sets e estúdios com equipes de mulheres. Em Empire, a coordenadora Ilene Chaiken ativamente recruta mulheres não-brancas para dirigir episódios, incluindo aquelas que tem pouca ou nenhuma experiência anterior, mas que mostram um potencial excepcional. Sobre essa iniciativa, ela disse: “Importa, porque elas estão contando histórias culturalmente específicas… É também sobre o clima do set, sobre a interação com a equipe e o senso de que isso é uma obra que está sendo feita por pessoas igualmente investidas nas histórias que elas estão contando”. Eu entrevistei Viola Davis antes e depois do seu discurso destruidor no Emmy desse ano e ela ecoou a ideia de que as mulheres negras precisam controlar suas próprias narrativas (e supervisionar seus próprios projetos) para garantir uma autêntica representação na tela: “Agora que eu estou produzindo, estou vendo o que acontece atrás das câmeras com pessoas como Sanaa Lathan, Taraji P. Henson, Kerry Washington. Essas são todas mulheres que estão produzindo seus próprios materiais. Elas sabem sua beleza, seu talento. As mulheres que eu conheço não aceitam mais as estatísticas. Elas não aceitam os números cimentando o seu futuro.”

Eu quero que essa e outras mulheres ambiciosas possam fazer o trabalho que elas querem fazer, na escala que elas querem fazer. Eu acredito que histórias peculiares e íntimas são vitais, mas também é importante que mulheres controlem a produção da nossa ampla mitologia cultural, as grandes narrativas (e grandes orçamentos) que cativam uma grande variedade de espectadores ao mesmo tempo. Esse ano, com o filme Creed: Nascido Para Lutar, o diretor Ryan Coogler provou o que acontece quando uma voz de fora ganha as chaves para uma grande franquia de Hollywood; ele fez um filme de boxe através do olhar de um homem negro, com uma perspectiva singular que não era direcionada a audiências brancas, mas também não as excluía. O próximo passo é pressionar os estúdios (seja através de reclamações públicas ou de sindicatos) a entregar o blockbuster dourado para um alguém que não seja um homem. O mais próximo que chegamos disso esse ano foi uma mulher pegando a franquia que era da Marvel, Jessica Jones, e há muito que pode ser dito sobre seu sucesso.

Jessica Jones definhou na ABC antes de chegar ao Netflix; ABC não conseguia ver como fazer popular um show cujo destaque era uma mulher ferida que também era uma super heroína que também era um caso de doença mental que também era uma ativista por vítimas de abuso e direitos das mulheres violentadas da cidade de Nova Iorque. Mas Netflix deu a Melissa Rosenberg a oportunidade de fazer o que ela queria (ou, ao menos, tanta oportunidade de fazer o que se quer quanto uma mulher que faz uma série para a Marvel, que emprega em sua maioria homens). O resultado foi o primeiro show que eu tenho na memória que mostra uma protagonista mulher com objetivos inerentemente feministas e radicais (ela precisava destruir seu estuprador, um controlador de mentes que aterrorizava a cidade e um frágil homem branco que só queria ser amado; bem atual), mas que não era comentado como um show apenas para mulheres. Era deliciosamente obscuro, bizarro, profundamente violento. O olhar feminino estava por toda a parte nos enquadramentos (repare em como Luke Cage brilha enquanto retira a camisa), mas os homens não pareceram se importar. Eles permitiram que a sua realidade fosse suspendida por um momento, e mulheres finalmente permitiram que a realidade delas ganhasse vida nas telas; o que as mulheres viam, o que eu via, era a sombria jornada ao coração de uma mulher que foi ameaçada tantas vezes que não havia escolha a não ser atacar de volta.

Mas uma mulher não precisa virar super heroína para ser efetiva no popular. Olhe o que foi atingido quando uma mulher foca em uma mitologia pessoal: Transparent, de Jill Soloway, não se parece com nenhum outro show na televisão ou na internet. Há um tipo de energia diferente da maioria dos shows, um que é ao mesmo tempo mais sutil e mais direto. Desliza para dentro e para fora de sequências de sonhos, temas musicais assombrados, sentimentalidade em encontro com políticas de identidade. (Alguns ativistas transgênero lamentaram que enquanto seu show oferece oportunidades para atores e escritores transgênero, também é liderado por uma mulher que não é trans, e que está contando a história por eles. Isso é um problema, mas Soloway ao menos foi aberta a essa crítica; é importante que estejamos caminhando na direção de um mundo em que mulheres trans controlem sua própria produção cultural). A última temporada teve sexo entre mulheres acima dos 70, aparição frontal de cicatrizes de mastectomia, conversas abertas sobre o processo de readequação de gênero, uma mulher usando um strap-on, uma lésbica dominatrix e uma cena de três minutos em que um grupo de mulheres nuas e desinibidas dançavam no mato como ninfas vertiginosas ao som de uma música das Indigo Girls. Como uma mulher assistindo isso, meu queixo caía continuamente. Como esse show consegue continuar refletindo de volta para mim mesma as formas como eu me senti? Que alquimia é essa? E esse flash de reconhecimento imediatamente me deixou triste: Como é comovente quando você sente que pode se fundir com a tela, como é profunda a forma como esse reflexo te afeta e muda a forma como você se sente por longas horas. Eu percebo o quanto é raro que eu me sinta desse jeito, do jeito que os homens devem se sentir o tempo todo.

ϟ

Como nota final, eu preciso dar um aviso: esse artigo está sendo editado por um homem. Este é um aviso que eu deveria colocar em boa parte do meu trabalho, mas eu nunca o faço – não porque eu tenha algo a esconder, mas porque nunca tinha me passado pela cabeça revelar, é algo tão comum na minha vida como escritora. Meu editor supervisiona essa publicação, o que quer dizer que ele tem controle sobre esse artigo, ele diz que palavras vão ser publicadas, em que ordem; o artigo e a publicação fazem parte de uma plataforma fundada por outro homem.

Isso não é uma reclamação: meu editor é um dos bons. Ele me escuta e nós temos discussões longas e contemplativas sobre as minhas ideias; ele me instiga ativamente a ser mais rigorosa e expansiva, e geralmente me deixa vencer quando o assunto é sintaxe e estrutura. Ele confia em mim, e eu aprendi a confiar nele. Ele me protege de quaisquer que sejam as pressões que chegam para ele do andar de cima (é surpreendente quantos editores não fazem isso) – ele não fala comigo sobre visualizações da página ou se ele acha que alguma citação vai se tornar viral ou não. Ele me dá liberdade para escrever o que eu quero, espaço no escritório para fazê-lo quando eu preciso, e o valor que eu pedi. Ainda assim, em torno de nove dos dez editores com que eu trabalho são homens (ou, mais precisamente, eles se identificam como homens cisgêneros). Essas tendem a ser as estatísticas de todas as mulheres com quem converso que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu.

Mas, voltando a ideia de Preencher a Papelada, eu comecei a me fixar nessa proporção. Eu fiquei um pouco obcecada por ela. Esse não é um sentimento novo – muitos têm aferido a falta de mulheres editoras no topo em publicações de interesse geral desde quando eu comecei a escrever pra elas – mas ultimamente eu tenho visto os efeitos mais amplos dela. Eu tenho pensando sobre como meu trabalho poderia ter sido diferente – pode ser diferente – se eu não estivesse sempre ciente que, no momento final entre mim e a publicação, um homem poderia entrar na história e fazer modificações. Eu gosto de pensar que isso não afeta o que eu escrevo ou como eu escrevo, que eu sou imperturbavelmente eu mesma o tempo toda, sem comprometer a minha voz por ninguém. Mas então eu penso que talvez eu tenha me detido antes de rugir no microfone porque eu sabia que não ia rolar.

Eu escrevi sobre todas aquelas mulheres poderosas e toda sua produção cultural que eu mencionei anteriormente para editores homens e não me senti sobrecarregada ao fazê-lo. No entanto, eu também não pude escrever sobre muitas mulheres que eu queria, que eu acho que foram importantes este ano porque os editores aos que eu apresentei a ideia não viam seu valor cultural (e essas não eram mulheres desconhecidas, mas alguns dos maiores nomes dos últimos vinte anos). E não é sempre intencional: esses editores trabalham para suas publicações e suas missões editoriais; eles têm trabalhos a fazer. Mas eu também entendo profundamente, depois de vários anos de escrita e de apresentar ideias, o quão difícil pode ser conseguir colocar histórias sobre um determinado tipo de mulher numa publicação de interesses gerais, e eu acredito que isso tem a ver com a proporção de gênero dos editores no topo (spoiler: quase todos caras). O editor desse artigo rejeitou um história sobre um dos maiores grupos de garotas dos anos 90 que estava tentando voltar este ano (e que fizeram parte da trilha sonora da adolescência da maior parte das mulheres que eu conheço). “Nostálgico demais”, ele decretou. Para homens, talvez. É assim que o filtro funciona pra eles.

Então, voltamos novamente, para dinheiro e autonomia: mulheres precisam estar no comando. Pelo menos metade do tempo. A nossa cultura sofre quando isso não acontece. E é minha obrigação, é obrigação de todos nós, continuar a gritar isso de novo e de novo até que comecemos a ver alguma mudança. E não apenas falar, mas fazer. Começar a preencher a papelada.

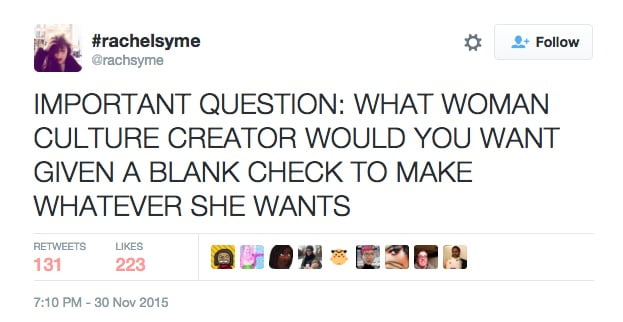

Mês passado, eu fiz um pergunta no Twitter sobre quais mulheres da indústria cultural as pessoas gostariam que tivessem completa liberdade pra fazer o que quisessem. Eu tive centenas de respostas envolvendo todas as áreas de criatividade: ilustradoras, designers de games, dramaturgas, comediantes, cinematógrafas e coreógrafas. A ânsia por criatividade irrestrita está aqui e é real. Da minha parte, eu quero começar algo em 2016; criar cultura ao invés de só escrever sobre ela, e fazer isso em colaboração com outras mulheres cujas mentes também estejam pegando fogo. Vejo agora que essa é a única forma de evoluir. E é por isso que, depois de olhar todas as estatísticas e achá-las aterrorizantes, eu tenho esperança para o ano que está por vir. Conforme mulheres se tornam mais e mais visíveis, elas não podem ser as únicas no topo da cadeia, mas devem trazer outras mulheres pra jogo: imagina a primeira estrela pop do nível da Taylor Swift a fazer um álbum intocado por homens, ou a primeira vez que uma mulher fizer uma série com apenas mulheres no set. Esses vão ser bons tempos. Mas até lá, nós temos que continuar a falar até não ter mais nada a dizer. Nós temos que fazer deste o Último Ano Ruim.

Essa publicação foi escrita e traduzida por Amanda D. e Glênis Cardoso e ilustrada por Morgue.