QUANDO NÃO SE PODE NEM MESMO NOMEAR A VAGINA

“Os homens que eu tive”. No contexto em que essa frase se formula, o eu, saberemos, se refere a uma mulher. Ter é, a princípio, em nosso léxico linguístico, possuir, no sentido de ter posse de, mas também usufruir, desfrutar, gozar, significantes que, veremos, definirão ainda mais o destino de tal sintaxe. Por fim, os homens, o plural de homem — aqui não genérico de humanidade, mas indivíduo do sexo masculino — se refere a muitos, vários deles.

Não há dúvidas, pois, que esse enunciado subverte a lógica machista estruturalmente arraigada nas nossas relações, comportamentos e hábitos, portanto, definidora de nossas mentalidades com seus modos de ver e conceber o mundo social. Tal lógica de base patriarcal sustenta e é sustentada pela ideologia a partir da qual, realmente, “alguém possui alguém”: o homem a mulher. E nesse caso, possuir conota desfrutar não só como usufruir — ter prazer com aquele corpo — mas, submeter o corpo feminino ao prazer masculino, tomar a vagina como ausência, buraco, que só existe ao ser preenchido pelo pênis. Daí os significantes de dominação e posse sexual: comer, traçar, fuder. Do campo sexual, o possuir como dominar se estenderá ao político: comandar, governar, subjugar. Chegamos enfim ao modus operandi do patriarcado.

Ao nomear seu longa-metragem brasileiro, realizado entre 1972 e 1973, como Os homens que eu tive, a cineasta Tereza Trautman expõe, em plena ditadura militar — exercício totalitário do poder masculino no cerceamento das livres formas de expressão —, seu contrapoder feminista na forma de materializar aquilo que seu filme enuncia. Trata-se de um dístico que já é em si o manifesto daquilo que a narrativa cinematográfica de Trautman guarda em sua fatura: colocar em cena uma personagem mulher que, por sua vez, coloca em crise os desmandos patriarcais, com seus dispositivos disciplinares de moralização e salvaguarda do corpo feminino, não através de ataques diretos, mas pela naturalização do feminino em sua vivência do erótico e da liberdade sexual. Lembrando que, para Audre Lorde, “o erótico não diz apenas do que fazemos, mas da intensidade e da completude do que sentimos no fazer” (2019, p. 69).

Através de uma mulher protagonista, Pity (Darlene Glória), a quem a câmera acompanha o cotidiano sem cessar, ao longo de todo o filme, outra mulher, a cineasta, vai malograr os brios da sociedade falocêntrica — aquela que tem o falo, o pênis, em seu centro — ao não necessariamente inverter a lógica do quem come quem, portanto de quem domina quem, pois fazer isso igualaria seu posicionamento àquele que ela mesma critica (o machismo), mas ao questioná-la e assim subvertê-la.

Tal questionamento, como já dito, é indireto pois o dispositivo — formal, narrativo, e performativo — do filme funciona muito mais no sentido de virar as costas, portanto de suspender, como se ela (a dominação masculina) não existisse em pleno anos 70, tempos completamente abafados pela ideologia patriarcal, em que tradição, família, propriedade aparecem no ápice dos valores moralistas e conservadores, de base direitista-militarista, como posse masculina, sobre os quais a mulher não tem menor intervenção, nem possibilidade de reinvenção, ao contrário, a ela só resta zelar e conservar.

O problema é que esse caráter de suspensão da dominação, ao não tratar de trazer o inimigo para o campo de batalha cinematográfico e ali enfrentá-lo, como poderíamos considerar acerca dos documentários militantes do contra cinema de mulheres dos anos 70, como os de María Luisa Bemberg, na Argentina; Carole Roussopoulos, na França, Rita Moreira e Norma Bahia Pontes, e Helena Solberg (no Brasil e nos EUA), e mesmo algumas ficções como Amor Maldito, da cineasta brasileira negra Adélia Sampaio — pode não só ser subversivo, mas ainda mais potente do ponto de vista feminista.

Através da entrega completa aos quereres, ao comportamento, ou seja, as formas múltiplas de subjetivação da protagonista feminina que namora, transa, e se junta a vários homens, ao mesmo tempo, e ainda cuida de si mesma, erotiza seu ser no mundo, sem ser ou sofrer o estigma da prostituta, Trautman parece não insultar o inimigo, nem mesmo querer tratar com ele, mas abrir uma fenda para uma vida possível. Ao mostrar quão normal essa vida poderia ser, na agência de Pity sobre os seus sentimentos e relações, que mesmo em sua vida libertária, sofre, duvida, se transforma, e precisa estar só consigo mesma, ela menos idealiza um mundo do que o expõe como humanamente possível, independente do machismo.

Com Os homens que eu tive, tudo se passa como se em vez de fazer da cena, ou do cinema em si, um terreno de disputa que desse lugar também ao discurso machista para dele se contrapor, Trautman tivesse simplesmente ignorado tal discurso e construído com o cinema um mundo possível, onde as mulheres, na figura de Pity, poderiam ser o que quisessem pois seriam donas de seus corpos e desejos. Abre-se assim um cinema, como faria Barbara Hammer também nos anos 70 nos EUA, em relação à vivência lésbica, para que o ser mulher supere o assujeitamento aos desmandos capitalistas-sexistas: heteronormatividade e casamento compulsório, família e maternidade instituídas segundo tais normas. Aí pode-se dizer que aos olhos patriarcais-militares da época, a cineasta nomeia a vagina na experiência feminina, não aos moldes do falocentrismo1, mas trazendo a mulher e seu corpo para o centro da cena. Sem fazer de ambos objeto do deleite pulsional do olhar masculino (como o male gaze do qual nos fala Laura Mulvey), o filme, ao contrário da tradição industrial cinematográfica, elabora a mulher como aquela que é verdadeiramente protagonista, pois devolve-lhe sua vagina para qual ela mesmo pode olhar com erotismo, e pode experimentar com outros sem ser prostituta ou carregar o emblema negativo que a história machista conferiu a profissão.

O erótico é um recurso intrínseco a cada uma de nós localizado em um plano profundamente feminino e espiritual, e que tem firmes raízes no poder de nossos sentimentos reprimidos e desconsiderados … para se perpetuar, toda opressão precisa corromper ou deturpar as várias fontes e poder na cultura do oprimido que podem fornecer a energia necessária à mudança, no caso das mulheres, isso significou a supressão do erótico como fonte considerável de poder e de informação ao longo de nossas vidas. (Lorde, 2019, p.67)

Nesse sentido, Os homens que eu tive enfraquece o poder fálico, e anula a submissão feminina, ao tirá-lo da cena para encenar outra forma de vida, de desejo e de relação com o feminino.

Mesmo se apresentando como uma abertura para igualdade e não para a supremacia de qualquer gênero, Tereza Trautman nomeia o problema do machismo, como o feminismo sempre buscou, ao pleitear um lugar também para o corpo feminino e, portanto, descentralizar o pênis. Assim, o que o filme opera já é suficiente para ser lido como ameaça ao falocentrismo, portanto motivo cabal de censura na época. Não à toa o primeiro corte da censura, ainda no ano de lançamento, incide em cenas, mas também no título –– que conforme sugerido pela própria produtora deveria passar a ser Os homens e eu.

Contudo, as revelações sobre o aparelho de controle e condenação desse filme não param por aí, e é digno de avaliação cuidadosa o tamanho do dano que ele parecia causar nos brios do poder militar, governamental, institucional, cinematográfico. Dentro da instituição cinema de uma época, na qual a pornochanchada era dominante como produção e mercado, em que mulheres nuas e conteúdos obscenos eram comuns, o filme de Trautman não representaria nesse quesito nenhuma ameaça a mais. Numa censura que deixava passar filmes como A viúva virgem, de Pedro Carlos Rovai, também de 1972, ou Como é boa nossa empregada (1973), de Ismar Porto e Vitor di Melo; e em que Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor — de mesmo ano e com a mesma atriz de Os homens que eu tive, Darlene Glória, mas que faz ali o papel de uma prostituta —, é censurado, mas retorna às salas de cinema um ano depois2; não se tratava de preservar a moral familiar, mas de reinstituir uma moral que fortalece a figura do homem sobre a mulher.

Com Pity, a mão masculina será muito mais pesada, e ela parecerá bem mais perigosa, quando imaginamos que o filme de uma jovem cineasta de 22 anos pode balançar uma construção patriarcal secular em pleno regime militar quando os jovens subversivos e adeptos ao estilo de vida hippie eram considerados delinquentes. Porém, ao questionar o modelo da família burguesa de dentro dela — uma vez que Pity é uma mulher branca, estudada e de classe média do Rio de Janeiro, que frequenta a praia de Copacabana com os amigos e mora num apartamento bacana na zona sul da cidade —, a agência da mulher tida como recatada e do lar se torna uma realidade possível. A personagem não só se afasta daquela figura abjeta — a da prostituta de Jabor, totalmente humilhada no filme —, construída ao longo de séculos como um desvio (da bruxa3 à vagabunda), mas também inquire tal visão.

Tereza Trautman nos conta que a personagem foi totalmente inspirada em Leila Diniz, uma atriz carioca, lindíssima, que chocava a sociedade brasileira com seu pensamento libertário, suas roupas sempre insinuantes, e seu palavreado “pouco feminino” (ela falava palavrões aos borbotões) e assumia sua sexualidade de modo aberto (era “desbocada” no vocabulário da época). Famosa por ser a primeira mulher a usar biquíni grávida, e dar uma entrevista ao famoso semanário Pasquim, em 1969, dizendo, entre muitos depoimentos que afirmavam sua autonomia feminina: “Eu posso amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo”, Leila morre em um acidente de avião no mesmo ano, 1972, em que começava ensaiar junto à cineasta cenas para Os homens que eu tive.

Se a associação com Darlene Glória, que viria a ser a atriz escolhida por Trautman para interpretar Pity, vai além de sua atuação no filme, mas nos permite traçar a relação com a figura cinematográfica da prostituta que ela encarna na mesma época no filme de Jabor, a associação com Leila Diniz também vai além do espírito contracultural que sua personalidade mobilizava para o longa já em seu roteiro. Ela nos lembra quão despolitizante do ponto de vista feminista pode ser a leitura de Os homens que eu tive como um filme que expressa e condensa em si o ideário hippie, que pode ser, na desculpa da abordagem histórica, bastante redutora. Leila não era uma hippie, ao contrário, era uma atriz de cinema, de classe média-alta, que frequentava o showbiz do Rio de Janeiro, e que empunhava a bandeira de que era possível ser mulher insubordinadamente no seio daquela sociedade. Não há dúvidas que o filme (e tal visão se encontra nas muitas críticas a ele destinadas), feito e passado nos anos 70, se refere ao momento de muita força de um ideal hippie que valoriza o amor plural, a abertura aos experimentos sensoriais e ao poliamor. Contudo, tal leitura pode ser feita para desmerecer a potência política da liberdade sexual feminina no filme buscando associá-lo à visão pejorativa do estilo hippie como um idealismo encampado por pessoas loucas, desgarradas, usuárias de drogas que vivem a vida sem compromisso e na vagabundagem, que representava e ainda representa um problema para o progresso capitalista.

No filme, temos uma mulher casada que tem relações consideradas extraconjugais, sem que os homens que estão com ela se perturbem com isso, e que constata sua crise não em relação ao marido, mas em relação aos seus desejos, que ainda que vividos com autonomia, não lhe parecem encontrar os múltiplos caminhos que necessita para se realizar. É no momento que o marido, Dôde (Gracindo Júnior), se magoa e se afasta, pois percebe que Pity agora não está apenas dormindo com outro, mas apaixonou-se, que entra em jogo uma problemática existencial da liberdade que a protagonista precisa enfrentar. É menos portanto questionar a abertura sexual do que os modos de lidar com seus sentimentos e com os dos outros, enfim, um confronto que ultrapassa modelos de conduta e que está na gênese da experiência da não monogamia e seus desafios. É preciso ler tal contenda como instituinte do espaço da liberdade e da diferença, independente de gêneros e de lugares hierárquicos que a eles se imputam. Pity precisa então de seu espaço, de ficar só, até novamente se reencontrar na coletividade de uma casa comunitária rodeada pela natureza, do pintor Torres (Milton Gonçalves), onde vai morar com a amiga. Lá ela se volta para si mesma, para seus escritos, e seu corpo, que transita pelos espaços ainda de forma erótica, no sentido de que a sensação de existir e de fazer algo dessa existência ainda a move.

Por outro lado, uma leitura que também enfraquece o feminismo em Os homens que eu tive é aquela que minimiza o ideário hippie, mas o faz para dizer que Pity, como qualquer outra mulher, continua a buscar por uma família, pela maternidade, ou pelo amor, ainda que em formatos e composições diferentes. Dizer que há mudanças no que seria o modelo patriarcal de família pode parecer um passo, mas é insuficiente para que a perspectiva feminista possa ser um projeto político decantado pelo filme, quando ainda é por ela que Pity clamaria. Essa leitura enfatiza a realização da mulher na família ainda que desconstruída, em vez de se ater ao traçado da personagem no tempo de sua vida que o filme nos permite acompanhar. Tal traço compõe uma condição feminina em que o erotismo e a sexualidade vêm antes de qualquer busca familiar, portanto a chave está em olhar para a forma como o corpo de Pity é conhecido e vivido por ela com paixão e desejo de existência. A família, portanto, não é um fim para ela, mas as relações se fortalecem na medida em que seu corpo é liberto e aberto para experiências contra as amarras da vida doméstica imputada à mulher nos anos 70. Portanto, falar de família, nesse contexto, é evocar a dona de casa4, que a protagonista não é quando se muda de um canto para outro, e produz seus escritos como forma de elaboração de si. Falar de família seria evocar a maternidade como destino da mulher porque ela porta um útero, contrariando, assim, os postulados de Simone de Beauvoir.

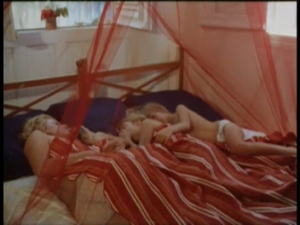

Em Os homens que eu tive a chegada à maternidade se dá depois desse traçado, não linear ou evolutivo de Pity, mas a partir de seu desejo de interação com a infância, quando em certo momento o casamento de sua irmã se mostra falido e ela passa um tempo junto aos sobrinhos, brincando e rindo com eles. Além disso, é na bela cena final quando confessa estar grávida e se nega a nomear um pai, que se desbanca mais uma vez o modelo patriarcal de família. Nesse momento, a câmera de longe acompanha o encontro da protagonista com Dôde (de quem ela não se separou, pois tal burocracia não parece relevante) e Torres, e pela conversa fica explícito que aquele filho será cuidado por muitos.

Numa visão atualizada de Os homens que eu tive pelo feminismo, ressentimos a escolha pelo universo branco e de elite. O racismo e o classismo não são problemas expostos à época por Tereza Trautman. Porém, o caminho talvez seja pensar que se o recorte é limitado, as questões sexuais, maternais e familiares que o filme traz ainda estão em disputa, e o quanto elas se complexificam nesses outros cortes interseccionais, para seguirmos nomeando os problemas e olhando os corpos das mulheres não como falta mas como presença.

Referências Bibliográficas

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Fatos e Mitos. Vol. 1, Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Editora Elefante, 2017.

FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Petrópolis: Vozes, 1971 [1963].

LORDE, Audre. Usos do Erótico: o erótico como poder. Irmã Outsider: ensaios e conferências. Editora Autêntica, 2019.

BRASIL, Samantha. Tereza Trautman e Os homens que eu tive. In: LUSVARGHI, Luiza; SILVA, Camila. Mulheres atrás das Câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018. São Paulo: Estação Liberdade, 2019.

MULVEY, Laura. “Prazer Visual e cinema narrativo”. In: XAVIER, Ismail (Org). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1983.

SAFFIOTI, Heleieth e Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.

VEIGA, Ana Maria. Estéticas e políticas de resistência no “cinema de mulheres” brasileiro (anos 1970 e 1980) In: HOLANDA, K. (org.). Mulheres de Cinema. Rio de Janeiro: Numa Editora, 2019.

CONTRA O CAPITALISMO, MISO PEDE MAIS UMA DOSE DE UÍSQUE

A estreia da diretora Jeon Go-woon em um longa-metragem ganhou uma tradução em inglês que imediatamente invoca a relação entre a protagonista do filme e os espaços minúsculos aos quais ela pode habitar. Microhabitat é a versão estrangeira para So-gong-nyeo, algo que poderia ser lido como “uma jovem princesa”. Mas o título original do filme, não aprovado pela distribuidora, era MisoSeosikji, que poderia ser traduzido literalmente como “o espaço onde Miso vive”, sendo Miso a personagem que acompanhamos em uma peregrinação de moradias ao longo dessa história.

É curioso observar o modo como esses títulos se alteram carregando juntos a tensão entre a ideia do que é habitar um espaço e o que é viver esse espaço, dois verbos que, não coincidentemente, são sempre colocados como sinônimos. Quão alto pode ser o “teto todo seu” das mulheres quando aquilo que está entre o “habitar”, o “viver” e mesmo o “morar” diz respeito não apenas a um espaço material que é negado, mas sobretudo ao direito a um espaço também abstrato de existência e sobrevivência em realidades materialmente precárias?

E se “habitat” são as circunstâncias físicas e geográficas que oferecem condições favoráveis à vida, quais as circunstâncias emocionais que nos permitem viver em sistemas capitalistas de concentração de renda? Duas sequências em Microhabitat parecem explodir essas questões para todos os lados pelo modo como são encenadas e montadas.

O Teclado:

Na primeira, Miso, interpretada com sofisticação pela atriz Esom, recebe a notícia de seu namorado de que ele vai trabalhar na Arábia Saudita e o tempo mínimo previsto para ficar lá é de dois anos. Miso está profundamente triste. Cigarros, uísque e seu namorado são suas únicas fontes de prazer em uma vida cada vez mais tomada por um trabalho como faxineira que mal consegue pagar seu acesso a esses “luxos”.

Mas então ele fala: “Vamos usar nosso poder de imaginação.” Ela pergunta: “Para imaginar o quê?” E ele responde, com toda sinceridade e ingenuidade do mundo: “Que eu estou perto de você.” O filme poderia conter e estender esse momento no rosto do rapaz ou na expressão de resposta de Miso. Teríamos aí uma curva pelo romântico ou pela possibilidade da imaginação romântica. Mas em lugar disso, a câmera, que até este momento filmava essa conversa ora em um plano médio com os dois corpos em quadro, ora em planos e contraplanos fechados, decide então se afastar completamente e filma o casal de uma segura distância panorâmica.

O filme responde ao utópico “estar perto de você” no silêncio frio de um olhar distante, estabelecendo uma relação cética com as promessas de finais felizes desenhados por peças publicitárias. “Estar perto” para Miso precisa de concretude, de materialidade imediata, de toque. Não de um horizonte longínquo em ganhar dinheiro na Arábia Saudita. Mas, mais do que isso, como seria possível “estar perto” dela quando ela mesma não pode reivindicar um espaço que seja seu na cidade de Seul?

A Bateria:

Mais adiante, já sozinha na cidade, Miso entra no mesmo bar de sempre e pede a mesma dose de uísque de sempre. A atendente, já ciente das dificuldades financeiras da cliente, avisa que o valor do uísque aumentou porque o aluguel daquele imóvel subiu. A essa altura do filme, já estamos familiarizadas com a política de inflação imobiliária da cidade de Seul porque Miso simplesmente não consegue alugar nenhum cubículo em qualquer periferia. Diante da funcionária do bar, ela fica então em silêncio por um momento e depois de alguma reflexão interna, suspira, sorri e fala: “Tudo bem. Traga uma dose.” O enquadramento permanece fixo nela e, no canto esquerdo da imagem que captura uma janela para fora do ambiente, vemos em algum momento a neve cair. A câmera se desloca e passamos e ver Miso de fora pra dentro, a neve agora em primeiro plano e uma janela entre nós. A taça com o uísque chega.

Em um sistema que insiste em estabelecer como cada pessoa deve morrer em vida (viver/morrer para pagar o aluguel, viver/morrer para comprar comida, viver/morrer para ter energia elétrica), essa mulher decide olhar nos olhos do Capital e pedir mais uma dose de uísque, nem que para isso ela abdique completamente da possibilidade de ter um teto, a despeito de sol, chuva e… neve.

A Guitarra:

Nesse sentido, Microhabitat talvez seja um dos filmes mais sofisticamente anticapitalista do que outro título conterrâneo que ficou famoso por assumir um lugar mais evidentemente crítico a esse sistema enquanto se servia de um esquema alegórico de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’: Parasita, de Bong Joon-ho. No trabalho de Jeon Go-woon, os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana e algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo.

Miso enfrenta o capitalismo abdicando progressivamente de tudo que a sociedade costuma ler como “escolhas”, mas que na verdade se trata de direitos básicos que esse mesmo capitalismo não fornece. Leia-se: entre pagar o aluguel e pagar por seus cigarros e uísque, nossa heroína bravamente decide ficar com os últimos itens, e isso não é uma “escolha” irresponsável, é uma tática de sobrevivência dentro dos códigos satíricos do filme (e, portanto, várias vezes propositalmente exagerados) e um enfrentamento à ideia de que itens como “cigarros” e “uísque” só devem ser usufruídos por classe sociais mais próximas do topo da pirâmide.

O Vocal:

E como esses códigos são postos em movimento? Sim, porque estamos cá falando não exatamente de um road movie, mas de uma narrativa que se desenrola à medida em que a personagem vai se mudando de casa em casa, dormindo sob o teto de amigas e amigos que, anos atrás, faziam parte da mesma banda de rock. Em lugar de paisagens diferentes, o que acompanhamos nessas viagens entre bairros são casas diferentes e dentro de cada uma delas, um universo de símbolos que localiza essas amigas e amigos em distintos territórios na escala de acesso aos bens capitais, mas de semelhantes adaptações que terminaram sendo feitas por todas e todos em nome de um ajustamento social: casamento, propriedade privada, emprego. E aqui uma ressalva:

Na comédia de costumes que vai sendo costurada desses encontros entre Miso e seus ex-companheiros de banda, o filme escorrega em algumas fórmulas fáceis de achatar essas figuras secundárias como pessoas que, em maior ou menor medida, são infelizes nos pactos que fizeram para que suas vidas fossem “normalizadas”. A infelicidade delas em si não é o problema, mesmo porque a estrutura do filme demanda que essas personagens sejam testemunhas de um sistema falido. Mas quando todas elas se tornam somente acessórios para reafirmar as “escolhas” de Miso em permanecer vivendo o espírito da “banda” enquanto as demais parecem ter abandonado os instrumentos no palco, o filme termina reduzindo a própria Miso a uma resposta, quando em vários outros momentos ela é plena afirmação, puro verbo intransitivo.

O Baixo:

Nesse aspecto a complexidade que o filme consegue estabelecer entre a protagonista e seu namorado é bem mais interessante. Rende conversas sobre as possibilidades de relacionamentos afetivos quando a busca dele por um status quo não nega seu apaixonamento por ela e o apaixonamento dela por ele reconheça a procura do namorado por alguma estabilidade financeira que a ela não interessa como horizonte prioritário. O momento de despedida em que ela e ele se amam nessas diferenças, filmado em um azul ainda mais frio que todo o frio do resto do filme, abre essas duas pessoas em suas zonas de vulnerabilidade sem transformá-las em essências opostas.

É também a partir dessa cena que temos o último ponto de virada do filme. Agora sem namorado, Miso decide não abrir mão dos cigarros e do uísque e, além de desistir de pagar o aluguel, desiste de comprar o remédio que mantinha seu cabelo preto, deixando com que os fios grisalhos se espalhem por sua cabeça. Aqui vale um adendo contextual que ajuda a perceber por que o filme decide trabalhar com esse código: em uma das entrevistas, a diretora explicou que na Coreia do Sul, onde quase 100% da população tem cabelo preto, as mulheres e homens mais velhos que começam a apresentar fios brancos quase sempre decidem pintar seus cabelos como uma forma de manifestar pertencimento à população economicamente ativa. Ser jovem e não ter cabelo preto é necessariamente um desvio de normas nesse habitat visual de Seul.

A Dissonância:

Há então uma morte no filme, os amigos da banda se reúnem para um velório e todos vestem: preto. Mas Miso, ao contrário do que o sistema prevê para alguém que se recusa a cumprir com suas regras, vive e habita em si mesma. Ela, que passa o filme inteiro limpando a casa de outras pessoas e, portanto, é imediatamente lida como uma força de organização do caos externo, só pode se organizar dentro de si mesma reconhecendo a vida como um direito, não como um dever. Jeon Go-woon não revela mais o rosto da personagem no desfecho da história, é exatamente pelo código do cabelo grisalho que a reconhecemos, um vulto cruzando o quadro como uma ideia sem corpo, em desajuste com tudo, menos consigo mesma.

POR QUE AMOR MALDITO É IMPORTANTE PARA NÓS, CINEASTAS NEGRAS CHEIAS DE SONHOS

Nunca pensei em ser cineasta. Mesmo tendo crescido fascinada por imagens, sobretudo pela televisão, até eu entrar na faculdade nunca havia passado pela minha cabeça a possibilidade de trabalhar com cinema. Apesar de meus pais terem um amigo próximo cineasta, durante meus anos de formação escolar essa era a única referência de alguém de uma realidade parecida com a minha que fazia parte do “mundo mágico” do cinema. Nunca soube de nenhuma mulher, muito menos uma mulher negra, que tivesse alcançado esse status.

Não pretendo falar da minha trajetória dessa vez, gostaria de falar sobre possibilidades, sobretudo a possibilidade de transformar realidades através da invenção. Acredito que muito da crença na possibilidade de mudança vem daquela sensação de identificar em outras experiências caminhos que as tornem palpáveis, quase como: “hum… bom, se fulana conseguiu, eu também consigo”. E no caso de uma menina negra da zona leste de São Paulo conhecer a trajetória de outras mulheres negras pobres que ousaram fazer filmes é manter a fé de que pode ser possível transformar realidades, nem que seja inventando nas telas novas formas de viver. Não ignoro as dificuldades materiais, nem as urgências do cotidiano que nos impedem de nos dedicarmos ao cinema, mas acredito que alimentar nossos sonhos é uma forma de alimentar nossas existências.

E aí que eu escrevo esse texto para você, jovem negra com poucos recursos, mas cheia de sonhos. E parto da experiência de uma cineasta, mulher, negra, pobre e muito ousada, mas também invisibilizada pelo racismo e machismo da cinematografia brasileira: Adélia Sampaio. Nascida em Minas Gerais, filha de empregada doméstica, Adélia foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, mas seu filme Amor Maldito, lançado em 1984, ficou quase trinta anos num ostracismo revelador das estruturas que sustentam o mundo das artes brasileiras.

Amor Maldito foi o título de uma reportagem do jornal carioca O Fluminense publicado no início dos anos 1980. A crônica jornalística trazia um caso que aconteceu no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e narrava a história de duas mulheres lésbicas que haviam tido um relacionamento, e após seu fim, uma delas havia se suicidado. Entretanto, a ex-companheira da falecida foi acusada de assassinato e o caso levado a tribunal. O longa-metragem de Adélia, inspirado nesse acontecimento, narra a partir do julgamento de Fernanda (Monique Lafond), sua relação com a ex-companheira Suely (Wilma Dias) e traça um retrato da justiça e da sociedade brasileira a partir de figuras caricatas, como a família evangélica de Suely e o advogado sensacionalista da acusação.

Estamos falando de um filme produzido nos anos 1980 e pensar a trajetória de Amor Maldito nos convida a refletir sobre sexualidade, gênero e raça no contexto do cinema brasileiro e seus diálogos. Amor Maldito pode ser visto como uma obra à frente do seu tempo, mas tanto a escolha certeira em sua abordagem temática quanto as questões ligadas a sua produção e distribuição marcam o retrato social de uma época: anos de ditadura militar, conservadorismo político e moral, e estruturas que mantém as desigualdades de gênero e raça. O filme teve de ser “fantasiado” de pornô para conseguir alguma visibilidade, e ganhou mais destaque pela atmosfera sexual que o rodeava, do que pelo debate que propunha, tendo seu conteúdo praticamente ignorado tanto pelo público, quanto pela crítica.

Numa breve historiografia do cinema nacional, podemos reparar nas dinâmicas, muitas vezes homofóbicas, que marcaram as construções narrativas em torno das vivências das pessoas LGBTs. Na época das chanchadas, populares nos anos 1940 e 1950, personagens homossexuais homens foram majoritariamente representados como estereótipos de gays afeminados, servindo à narrativa como alívio cômico ou travestidos de forma assexuada. Dessa forma ficava mais tragável para o público a aceitação desses personagens, pois suas subjetividades não eram postas na narrativa. A temática também foi deixada de lado pelo cinema novo, que preferia discussões sobre classes sociais, e encontrou um pouco mais de penetração no cinema marginal. Foi a partir dele que personagens homossexuais começaram a ocupar papéis centrais nas narrativas, ainda que ligando a homossexualidade à marginalidade.

A temática lésbica, entretanto, ganhou apelo nos filmes da pornochanchada, que valorizava o desejo e a curiosidade do homem heterossexual, trazendo personagens com pouca ou nenhuma afetividade e complexidade. O lesbianismo era apenas um estágio na história pela qual a mocinha passava para levá-la a ficar com um homem. Além da falta de sutileza com a qual era inserida, normalmente a “lésbica real” da história — a corruptora da mocinha — se torna uma assassina, serial killer, ou seja, o verdadeiro obstáculo a ser combatido. Um exemplo dessa representação pejorativa é encontrada em As Intimidades de Analu e Fernanda (1980), de José Mizziara, com atuação de Monique Lafond.

Monique Lafond foi atriz de diversos filmes pornôs e viveu a personagem Fernanda em Amor Maldito, a executiva acusada do assassinato de sua ex-companheira. Já Wilma Dias, que interpretou Suely, era a “garota da banana” que aparecia na abertura do programa Planeta dos Homens (1976), da TV Globo, cuja imagem tinha um forte apelo sexual. Na busca por reportagens, notícias e críticas sobre o longa de Adélia foram encontradas menções ao filme quando vinculados às suas atrizes. O que chamava atenção para Amor Maldito era a atmosfera sexual que o rodeava, mais do que a visão crítica que da sociedade brasileira e de como ela condenava as relações homossexuais na época.

Amor Maldito é um dos filmes que aborda o lesbianismo de forma mais positiva na produção nacional, sendo um retrato social da época. Inovou não na linguagem, mas na abordagem sensível e crítica de uma temática marginalizada, porém a dificuldade em sua distribuição – atrelada ao preconceito homofóbico e as barreiras impostas a uma mulher negra – não o tornou conhecido do grande público. À época de sua produção, a Embrafilme era a empresa responsável pela regulação das políticas públicas e incentivos financeiros para a produção e circulação de filmes nacionais. Dentro do contexto político e social da ditadura militar e do forte conservadorismo no que diz respeito às relações sexuais, a empresa chegou a reduzir o orçamento da produção até chegar a zero, afirmando que não compactuava com uma obra que perpetuasse e fosse vista como panfletagem de uma “doença”. Em busca de alternativas para produção, Adélia liderou um sistema de cooperativa, prática muito comum no teatro (onde ela trabalhou durante anos) para que o filme tomasse corpo.

No Brasil, quando da exibição de Amor Maldito em salas de cinema, o filme foi recusado por diversos exibidores que se negavam a dar espaço para esse tipo de debate. Até que o longa foi apresentado a um exibidor, conhecido como Magalhães, que se interessou pelo tema e viu nele a oportunidade de circulação desde que fosse vendido como filme pornô. E foi assim que Amor Maldito estreou na Galeria Olido, em São Paulo, em 13 de maio de 1984, em meio programações de filmes pornôs e cartazes sexualmente apelativos.

Mesmo que suas opções estéticas gerem controvérsias, principalmente devido às encenações exageradas e caricatas, o filme é bastante ousado e bem-intencionado, mas no meio da pornochanchada, não há espaço para boas intenções. Amor Maldito foi visto à época de seu lançamento como um intermediário entre uma obra-prima e as concessões aos apelos eróticos, o que o fez ficar sem público. O filme pouco tem desse apelo, na verdade: Adélia busca explicar a bestialidade que enreda a patética mitologia do sexo descartável, e oferece uma antologia de sexo com sentimentos de culpa.

“Só uma cineasta ousada é capaz de tornar reais coisas que a sociedade condena, como o casamento de Monique e Vilma”. Essa foi a descrição usada por Ailton Assis em sua crítica sobre Amor Maldito publicada na Tribuna da Imprensa de 1983. E Adélia é de fato uma vanguardista, uma cineasta sensível a temas marginalizados socialmente. Durante sua carreira esteve envolvida com outros temas das minorias representativas, e atrás das câmeras contava com presença massiva de mulheres em sua equipe. Antes de dirigir Amor Maldito, a cineasta já havia produzido dezenas de filmes do cinema novo e marginal, mas um episódio significativo de seu trabalho e que diz muito sobre as relações raciais no cinema brasileiro chama atenção: a presença do filme Parceiros da Aventura de José Medeiros no Festival de Gramado em 1980 que ficou conhecido como o “filme dos negrinhos”. Na ocasião, Adélia atuou como diretora de produção do filme, que apesar de ter chamado grande atenção do público, esbarrou na resistência racista dos jurados do festival, que não o premiaram por considerá-lo negro demais.

É essa resistência racista, em reconhecer o trabalho de artistas negros em prol da manutenção de uma estrutura que enaltece a produção de cineastas brancos, um dos fatores que influenciou o ostracismo no qual caíram Adélia e seu filme. O papel da Embrafilme, por exemplo, foi fundamental para os caminhos que levaram Adélia ao esquecimento. Enquanto seu filme não recebia apoio nenhum, filme dirigidos por homens brancos cujas temáticas favoreciam a manutenção do status quo recebiam financiamento e apoio para distribuição (cenário que não é completamente diferente de hoje, mas isso é assunto para um outro texto). Assim, eu questiono: Terá sido só a temática que fez de Amor Maldito um filme esquecido pelo público e crítica? Como esse mesmo público e crítica olharam para um filme dirigido por uma mulher negra nos anos 1980? E como esses olhares moldaram sua trajetória?

Talvez a trajetória de Amor Maldito tivesse terminado aí, se não fosse sua redescoberta no começo dos anos 2010, por outra mulher negra. Em 2013, Edileuza Penha de Souza realizou tese de doutorado pela Universidade de Brasília chamada Cinema na Panela de Barro: Mulheres Negras, Narrativas de Amor, Afeto e Intimidade. Ainda que esse não seja o foco da tese, a pesquisadora propõe uma discussão acerca do que é conceitualmente o Cinema Negro e faz um levantamento dos realizadores e realizadoras negras do cinema nacional, citando o pioneirismo de Adélia Sampaio.

A tese de Edileuza faz parte de um contexto maior de estudos e políticas afirmativas e identitárias que conquistaram espaço público no Brasil com mais força a partir dos anos 2000. Fruto das mobilizações sociais do movimento negro, organizado no Brasil desde os anos 1970, a implementação de uma política de cotas raciais nas universidades e órgãos públicos brasileiras tem mudado não só a composição racial dos cursos, mas tem transformado a produção de conhecimento com o surgimento de trabalhos nas mais diversas áreas, que tratam das relações raciais e de gênero a partir da perspectiva dos sujeitos negros. Este é um movimento que tem ganhado corpo no Brasil, em diálogo com outros países da diáspora africana, e encontrado reverberações na cultura digital, na política e também nas artes.

Desde que a figura de Adélia ressurgiu na pesquisa de Edileuza e foi difundida, sobretudo entre realizadores, curadores, militantes e pesquisadores negros, uma nova reescritura da história do cinema nacional tem sido proposta, sobretudo pelas mulheres negras. De 2015 para cá, Adélia Sampaio e Amor Maldito circularam pelo país num movimento de reconhecimento do trabalho de uma cineasta, mulher e negra, que foi propositalmente deixado de lado durante tantos anos. As reivindicações pelo reconhecimento do cinema feito por mulheres negras no Brasil tem pipocado, sobretudo desde 2016, e nos feito questionar, repensar e mover certas estruturas.

A redescoberta do filme acaba por escancarar a necessidade de reescrever a história desse cinema e está fortemente ligada aos movimentos organizados por pessoas negras. O reconhecimento do pioneirismo de Adélia traz à luz a discussão sobre os processos de invisibilidade das pessoas negras na sociedade brasileira, sobretudo em espaços tão elitizados quanto o cinema, e nos faz refletir sobre a influência dos debates públicos atuais na repercussão dos filmes. Mas, acima de tudo, destaca a necessidade de construção de um ambiente de possibilidades para que outras mulheres negras, como eu e você, enxerguemos no fazer cinema uma alternativa para inventar novas formas de viver e transformar as realidades que nos cercam.

O VAZIO E A PENETRAÇÃO: MATE-ME POR FAVOR

Mate-me por favor trata de um grupo de garotas adolescentes na Barra da Tijuca que se deparam com uma onda de assassinatos e estupros.

Desde uma das primeiras cenas do filme, em que a protagonista Bia (Valentina Herszage) nos olha através da câmera, percebemos que não há intenção da diretora de convencer os espectadores de qualquer naturalismo no que acontece na tela. O filme caminha sempre nesse espaço entre o exagero estilizado e a realidade absurda.

Um sonho/pesadelo adolescente pop onde adultos não existem e tudo é percepção.

Enquanto assistia Mate-me por favor, uma onda de adrenalina tomava o meu corpo. Durante muitos momentos conseguia me reconhecer. Talvez seja o fato de que a Barra de Tijuca se pareça com a cidade em que eu cresci, Brasília. Ou talvez seja o fato de que eu fui também uma garota branca de classe média que tinha bem menos acesso a internet do que gostaria e amigos e conversas bem menos elaboradas do que eu haveria de descobrir posteriormente possível.

Eu, aos quinze anos, era como Bia e suas amigas. Tirava fotos para a internet, insistia para transar logo com namorados que pareciam completamente perdidos em relação a toda a existência enquanto adolescente, beijava semi-desconhecidas no banheiro do colégio, tinha sonhos terríveis com situações de estupro e vez ou outra chamava ou era chamada de piranha.

E, assistindo àquele filme, uma onda de adrenalina tomava o meu corpo porque eu sabia que aquela mise-en-scène não denotava falta de complexidade. Não denotava ausência de subjetividade. Não denotava um olhar apolítico e fetichista sobre garotas burguesas. Mas eu sabia também que o filme seria lido por muitos dessa forma por causa do ponto cego que existe no olhar que legitima os filmes.

Chegando em casa, por curiosidade, chequei algumas das críticas que havia evitado ler antes. Enquanto alguns textos estrangeiros frutos das passagens por grandes festivais internacionais falavam claramente da questão de gênero, inclusive se referindo a “masculinidade tóxica”, a maioria das críticas brasileiras que encontrei não chegava a tocar nesse assunto.

Por aqui, muitos comentários genéricos: “esteticamente interessante”, “pitadas de David Lynch”, “um olhar sobre a adolescência”. De um lado, diversas críticas elogiosas, mas vagas. De outro, críticas que diziam que o filme era apenas estilo sem conteúdo. Que não se aprofundava em nada. “Esvaziado de um conceito mais significativo, o que resta é a forma”, escreve Pedro Henrique Ferreira na Cinética, por exemplo.

Apenas aparência, sem conteúdo. Superficial. Vazio.

É curioso que é justamente assim que somos vistas quando existimos dentro do que foi definido feminino.

E enquanto assistia o filme, eu sabia. Por um lado, é engraçado ter uma consciência tão precisa do olhar que teriam sobre o filme — e sobre mim mesma aos quinze. Mas isso é também resultado da experiência feminina, acostumada a se dissociar e a enxergar a si própria como um outro, como objeto de observação. Algo que está presente ali não apenas nos olhares das personagens para a própria audiência. A cada morte anunciada, as meninas se imaginam morrendo. A cada morte no terreno baldio, vazio entre os prédios em uma cidade rarefeita, elas morriam um pouco. “Vocês não podem ficar andando assim sozinhas”.

E como responder a violência e resistir ao terror psicológico que pode te impedir de viver?

O filme parece existir ao redor dessa questão. Ao longo dele, personagens em diversas situações falam repetidamente coisas como: Sangrou muito. Foi muito sangue. Tinha sangue por todo lado. Nunca vi tanto sangue. Sangrou muito, muito mesmo. Muito.

Tesouradas na barriga, “o homem entrou em mim”, “dói perder a virgindade?”, “vem, Jesus, vem para dentro de mim”, as mãos ao redor do pescoço dele num impulso de curiosidade sobre o que seria essa sensação de ter poder. Em um dos melhores momentos, e que se mescla ao final do filme muito bem, Bia diz ao seu namorado palavras que marcam: Sangue é vida.

E é verdade que sim, de várias formas.

Esse texto foi citado na fala Problema só dos filmes ou o problema também somos nós?

ursodelata.com/2017/02/09/problema-so-dos-filmes-…

Mais desdobramentos:

http://www.socine.org/encontros/aprovados-2017/?id=16646