A JORNADA INDIVIDUAL DAS MULHERES PELO COLETIVO: MAD MAX

O cenário é um deserto pós-apocalíptico. Terras inférteis, escassez de água e um povo miserável, que carrega marcas, deformações e mutações causadas pelas radiações e clima do futuro distópico. O mundo é reimaginado através de todas as consequências das falhas de estruturas que pautam a nossa realidade atual.

Várias questões são tratadas de forma sutil ou um pouco mais explícita, como a questão dos latifúndios que exploram a terra e a torna infértil quando maltratada à exaustão; a água, que, por ter ficado escassa graças ao uso inconsequente de outrora (os tempos atuais), torna-se uma riqueza que poucos têm acesso; a exploração de alimentos e produtos derivados de origem animal; as relações de poder atuais levadas ao extremo.

Tudo isso num cenário composto pelo deserto, cuja simbologia traz, parafraseando Julio Bressane, o privilegiado centro de percepção dos rumores e ecos da inquietação espiritual: é uma reflexão interna e externa ao ser humano, dos rumos que a nossa sociedade tem tomado – visto no filme de forma mais simbólica, repleto de alegorias.

Gosto muito de buscar simbologias e relações com arquétipos em filmes que assisto, e Mad Max foi um prato muito bem servido disso, pois traz simbologias em quase todos os detalhes, desde os enquadramentos, as paletas de cores até em detalhes de figurinos.

Tom Hardy como Max Rockatansky

Como disse, as simbologias trazidas no filme estão em todos os detalhes, vou me permitir dar uma viajadinha nessas interpretações. É curioso o visual que traz a focinheira que é colocada à força em Max Rocktansky (interpretado por Tom Hardy), ao ser capturado para servir de bolsa de sangue para um dos Garotos de Guerra de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). O objeto faz alusão ao tritão de Poseidon, cuja narrativa traz vários traços do mito, além da semelhança com o símbolo da Psicologia, o que remete à ideia de que A Estrada da Fúria é também sobre a jornada interna de Max em consequência ao que viveu nos episódios anteriores da trama. No início do filme são muito mais recorrentes as imagens e alucinações que o levam aos seus traumas de perder toda a família e o caos instaurado no mundo. No decorrer da história essas alucinações não só diminuem, mas quando aparecem servem de motivação e instrução para resoluções dos problemas que encontra no caminho. Ele vê todo esse processo como algo solitário e individualista, sendo o seu único motivador inicial a sobrevivência, até que encontra a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron).

Ambas as personagens, Max e Furiosa, estão em busca de redenção. Mas enquanto ele vê todo esse processo como algo solitário e individualista, Furiosa a vê como algo pelo bem comum, na salvação de outras mulheres para que não vivam o que ela também já viveu, e na esperança de um lugar melhor que a realidade da Cidadela, que é completamente controlada por Immortan Joe.

A jornada de Furiosa consiste em encontrar redenção salvando as esposas do tirano, que são tratadas como objetos e mantidas sob proteção para fins reprodutivos, e levá-las ao Vale Verde das Muitas Mães, o lugar do qual nunca esqueceu de ter sido capturada, que seria um paraíso acolhedor. A esperança de chegar a esse lugar é o que move a personagem e motiva as esposas.

É interessante perceber que Furiosa, apesar de resgatá-las, não as ensina nada, são elas que vão se descobrindo e ganhando mais complexidade ao longo do filme. A própria Furiosa ainda não tinha muita certeza do que poderia ser dali em diante, tudo o que ela tinha era uma missão para a sua redenção e a lembrança de um lugar melhor. No entanto, ao descobrir que esse lugar não existia mais, há uma frustração muito grande. A personagem se depara então com as suas raízes e ancestralidade, representadas pelas anciãs que guardam um valioso tesouro, que são as sementes.

Charlize Theron como Imperator Furiosa

Embora quase todas as terras estivessem inférteis e sem a possibilidade do uso da água, elas mantiveram a esperança de um dia plantar essas sementes e recuperarem o local que perderam. É entrando em contato com elas que Furiosa percebe que, apesar da busca pelo lugar ideal em uma longuíssima jornada, a própria Cidadela poderia se tornar a terra utópica, se as estruturas de poder mudassem e os recursos fossem utilizados visando o bem comum. Acaba sendo uma bela crítica e uma reflexão sobre os rumos que o sistema tem levado e o que tem feito com os indivíduos que vivem nele: talvez não estejamos tão distantes da distopia da Cidadela, em vários aspectos.

REPRESSÃO E REBELDIA: CINCO GRAÇAS

No ano passado, o ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro foi um filme curto, apenas 80 minutos, que contava a história de duas mulheres que pouco falavam e, mesmo assim, conseguiram encapsular boa parte da história da Polônia pós-Segunda Guerra durante a ditadura stalinista no começo da década de 60.

A conversa ao entorno de Ida nas semanas que precederam a premiação, entretanto, girou em torno da fotografia estonteante da obra, que rendeu outra indicação ao filme, algo raro quando se trata de filmes estrangeiros e o Oscar. Sua capacidade de contar histórias que ultrapassam o individual para abarcar o coletivo, embora menos comentada, permanece notável. A diretora turco-francesa Deniz Gamze Ergüven exibiu uma habilidade narrativa semelhante este ano com seu primeiro longa-metragem, Cinco Graças, que concorre ao mesmo prêmio que Ida ganhou em 2015.

Ergüven nos apresenta cinco irmãs cheias de vida e liberdade. Órfãs, as cinco moram com a avó em uma pequena cidade do interior que, com crescente conservadorismo, observa o comportamento das meninas com reprovação. Após brincadeiras com garotos na praia, comentários maldosos chegam aos ouvidos do tio das meninas e ele obriga as irmãs mais velhas a passar por um teste de virgindade. Depois disso, as cinco são submetidas a mais uma série de situações humilhantes: grades são instaladas em toda a casa, elas param de ir a escola, casamentos começam a ser arranjados para as mais velhas.

A falta de direitos é especialmente amarga quando eles um dia nos pertenceram. O mais doloroso para elas ao lidar com sua nova situação é saber que antes eram livres. Felizmente, é essa mesma consciência que mantém a rebeldia viva dentro delas, andando de calcinha pelo quintal– mesmo sendo obrigadas a usarem vestidos “cor de cocô” do lado de fora – fugindo de casa para assistir a um jogo de futebol, fazendo sexo anal com o namorado para conservar o hímen intacto.

Contra a perda de direitos, as Cinco Graças ainda possuem algumas ferramentas com que lutar, mas a situação se agrava de forma preocupante quando elas se veem isoladas. A separação das irmãs é o que as debilita mais profundamente. A atmosfera da casa a que estão confinadas se torna cada vez mais opressora conforme elas são separadas uma das outras.

Ergüven nos mostra uma geração de mulheres turcas que está sendo reprimida, mas ao mesmo tempo nos dá esperança em sua união. Juntas elas são mais fortes. Vemos essas meninas serem submetidas a testes de virgindade e serem trancadas como princesas em suas torres, e quem as salvará não será nenhum príncipe. Elas só podem contar com elas mesmas e suas irmãs para sobreviver.

A Turquia foi um dos primeiros países do mundo em que mulheres conquistaram o direito ao voto, na década de 30, muito antes da França, por exemplo. O país possui uma população majoritariamente mulçumana e é oficialmente laico. Da década de 80 a 2000 o movimento feminista teve grande força no país e, desde 1983, o aborto até a décima semana de gestação é legal. Em 2003, entretanto, com a chegada do partido conservador AKP ao poder, muito do progresso que havia sido conquistado até então caiu por terra.

O atual presidente turco, Tayyip Erdoğan fez declarações públicas dizendo que métodos contraceptivos são traição e que ameaçam a linhagem turca. Desde 2012, a constante comparação entre o aborto e assassinato feita por Erdoğan tem incentivado hospitais públicos a se recusarem a realizar a operação, desafiando a lei vigente. Mesmo em grandes cidades como Istambul, existe uma grande dificuldade em conseguir o cuidado apropriado, o acesso a abortos seguros fica restrito a mulheres que podem pagar pelo procedimento em hospitais particulares. As mudanças no país, entretanto, podem se mostrar ainda mais profundas. Escolas que a princípio eram laicas estão sendo transformadas em colégios religiosos, a educação básica do país está reproduzindo ideais conservadores que podem significar décadas de retrocesso.

A Turquia se encontra profundamente dividida entre dois lados opostos, um progressista, outro retrógrado, não muito diferente do acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A ascenção de políticos como Jair Bolsonaro e Donald Trump marca um crescente conservadorismo ao mesmo tempo que grupos de resistência ficam mais fortes. O movimento feminista turco continua a existir e a lutar, e Cinco Graças dá a entender que as mulheres estão muito longe de desistir dos seus direitos sem uma boa briga.

O QUE AS MULHERES QUEREM VER: REFLEXÕES ACERCA DE O REGRESSO NO OSCAR

Tem pipocado em meu feed do Facebook uma série de opiniões acerca do filme O Regresso, novo longa-metragem dirigido por Alejandro Gonzalez Iñárritu e favorito a levar o Oscar de Melhor Filme no próximo domingo. As impressões sobre o filme vão de encontro aos extremos, desde denúncias a respeito da charlatanice do diretor (não só neste trabalho como nos anteriores) até a elevação do filme ao status de obra-prima, neste caso com Iñárritu como gênio e Leonardo DiCaprio como ator que finalmente merece um Oscar.

A guerra de opiniões não está só no terreno “puramente” cinematográfico (ainda que eu não acredite em algo assim, há quem acredite), mas tem também contornos políticos. Não são poucas as críticas de cunho feminista, que lamentam que mais um filme de homens para homens esteja sob os holofotes. Há os caras que contrapõem que o filme não é “só isso”, não é só um filme de machos, peraí, o filme é profundo, tem uma história de sobrevivência, espiritualidade, vingança, amor, é realizado com maestria e tem fotografia belíssima, não dá pra reduzi-lo dessa forma, não é? Só porque tem um protagonista homem? E por aí vai.

Obviamente, não há consenso sobre que aspecto é, na realidade, mais importante em um filme e o que deveria ser levado em conta para que ele seja digno de participar de premiações. Não vou me deter muito em minhas opiniões sobre o filme. Proponho que pensemos sobre o que, afinal, queremos ver no cinema atualmente e como as opiniões das mulheres podem ou não transformar a atmosfera cinematográfica.

O Regresso me parece um filme ok. Bons atores, bem filmado, interessante em alguns momentos, forçado em outros, tem pretensões espirituais que hora se encaixam (como a relação totêmica que se desenvolve entre Glass e a ursa), ora expõem todos os pontos fracos do filme – o que dizer da esposa e do filho do cara, que são retratados tão idilicamente quanto desprovidos de qualquer personalidade? Aliás, foi em uma conversa sobre isso com meu companheiro que surgiu a ideia de escrever esse texto. Trocávamos nossas impressões sobre o filme, ele gostou bastante, eu saí do cinema com sentimentos mistos, e disse a ele que não me agradou a forma como as mulheres foram representadas, com o agravante de que eram mulheres indígenas. Não estou falando apenas da mulher arikara que surge para ser estuprada e ajudar o herói no final. Quando falamos sobre isso com um amigo, esse ponto já surgiu como óbvio: “ah, sim, a única mulher do filme aparece pra ser estuprada, chato mesmo, mas de resto o filme é sensacional”. Eu não estava pensando somente nela, e sim na indígena que se relacionou com Hugh Glass (Leonardo diCaprio) e que surgia na história às vezes como mentora – ensinou a ele os segredos da floresta que permitiram sua sobrevivência –, às vezes como elemento de humanização do protagonista. Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?

“Mas o que mais vocês queriam do filme? A história é sobre o Glass. Realmente, não é sobre as mulheres. É sobre brutalidade, sobrevivência, espiritualidade – do Glass –, é sobre a floresta e seus segredos, sobre a grandiosidade da natureza, é até sobre a sabedoria indígena.” (ainda que essa sabedoria pertença mais ao protagonista branco do que aos indígenas, não é? Impossível não abrir esse parênteses)

De início, conversando com meu companheiro, ele me disse que não havia visto esses problemas relacionados à representação das mulheres, talvez porque isso não se manifeste com força para ele, como homem. E comentou que antes de ver o filme já havia visto mulheres dizendo coisas como: “O Regresso, filme de machos para machos”. No início, achou que isso reduzia o filme. Depois de conversarmos, disse que os homens deveriam começar a aceitar que pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver. E que os cineastas deveriam estar prestando atenção nisso.

Bem, isso décadas depois das primeiras críticas feministas a respeito do cinema.

Significa que todas as mulheres odiaram e são incapazes de gostar de O Regresso? É claro que não. Mas há um certo olhar, que vem caindo sobre os filmes com cada vez mais força e que, espero, tende a se espalhar. Mais presente em meios intelectuais e diretamente interessados na produção cinematográfica, mas não só. É o olhar que avisa: já vimos esses filmes antes. Homens brutalizados e brutalizando tudo ao seu redor – inclusive mulheres? Já os vimos tantas vezes que perdemos a conta. “Ah, mas o longa não é só isso”. Pois bem. Também já vimos virtuosismos cinematográficos, realizações megalomaníacas e efeitos especiais caríssimos que servem ao propósito criar mundos e mundos de fantasia… além de manter todas essas narrativas naturalizadas.

Já cansei de me perguntar como raios Hollywood consegue criar qualquer tipo de monstro, paisagem, universo, movimentos loucos de câmera, viagens intergalácticas, realidades que se diluem, mas não consegue criar personagens femininas minimamente decentes, histórias sinceras sobre mulheres sinceras ou até mesmo histórias sobre homens que não consistam em usar mulheres. Isso porque não estou entrando profundamente no terreno movediço, complexo e dez vezes mais fundo, que é a representação de pessoas pretas, indígenas e asiáticas por esses filmes. Sobre isso, proponho refletir sobre como qualquer personagem criado com computação gráfica muitas vezes ganha mais espaço e fluidez de sentimentos que um outro personagem que não seja branco.

Vi alguns homens ofendidos com o fato de que há mulheres se recusando a dar buzz a O Regresso por ser um filme de homens/sobre homens/para homens. Esse tal feminismo já está indo tão longe que impede as pessoas de ver a verdadeira arte por trás do… ? Do que mesmo? E quem é que disse que é um filme para homens, afinal? Por que vocês mulheres não podem simplesmente curtir e ver a essência do filme?

Eu devolvo a pergunta: por que os homens têm tanta resistência a ver histórias sobre mulheres? Vou retomar outro filme de sucesso deste ano que passou: Mad Max – A Estrada da Fúria. Sem deixar de lado qualquer crítica bem fundamentada que seja feita em relação à falta de diversidade étnico-racial do filme (elas cabem, sim), Mad Max tinha uma co-protagonista feminina, a Imperator Furiosa. Tinha também todo tipo de malabarismo técnico, virtuosismos e megalomanias que fazem do longa o que ele é, aquela espiral vertiginosa e absurda. Mas parece que o fato de ter uma protagonista forte e feminina impediu muitos caras de ver a arte por trás do filme. Curioso, não é?

Vamos mais fundo. Por que tantos homens têm resistência a ver qualquer coisa feita por mulheres? Filmes feitos por mulheres, falando do lugar de onde as mulheres estão, do que elas sofrem, do que são feitas, suas diversas realidades? Sendo a indústria do cinema majoritariamente produzida e controlada por homens, esses filmes muitas vezes sequer chegam às salas de cinema, que dirá às premiações. Vou dar uma de Spike Lee, que perguntou como as pessoas brancas não têm vergonha de só estar entre elas mesmas. Como é que os homens não têm vergonha de só estar entre eles? De só falarem de si, para si, de só se premiarem entre si? Como os homens, que boicotam as mulheres de toda e qualquer forma, se sentem no direito de dizer que mulheres feministas não podem detestar esses filmes?

A maioria das mulheres que conheço admira muitos homens. Citariam vários deles, têm eles como referência. Eu tenho homens como referência. A maioria dos caras que conheço, no entanto, tem poucas ou nenhuma mulher como referência nos filmes e na vida artística. Sequer se importam se existem mulheres ou não nos espaços. Não pensam sobre as representações das mulheres e nem sentem que precisam, tamanho o privilégio. Porém, há um olhar que vem caindo sobre o cinema, não é novo, mas vem se alastrando. Para não dizer que é só no Facebook e na Internet: esses dias minha tia comentou comigo que tinha preguiça de assistir Boyhood. Prontamente, me preparei para defender o filme, pois gosto muito, até que ela disse: “não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

É verdade, por que não é?

Lembrei-me do Oscar do ano passado. Os dois filmes favoritos ao prêmio de Melhor Filme eram Boyhood, de Richard Linklater, e Birdman, coincidentemente ou não, do mesmo Iñárritu de O Regresso. Li e participei de infinitas discussões a respeito dos dois filmes, de suas linguagens, das reflexões que suscitavam, sobre qual dos dois seria uma obra de arte e quais de seus métodos eram os mais interessantes. Quais atores seriam os mais talentosos, e qual dos diretores teria sido mais ousado? Plano-sequência vs doze anos de filmagens. O que seria mais genial?

E quando a cerimônia aconteceu, enquanto todos aqueles prêmios eram distribuídos para homens, por histórias sobre homens, todos aqueles sorrisos trocados entre homens, pairavam perguntas no ar, como névoa. O olhar que está recaindo sobre os filmes e que não vai mais voltar atrás.

“Já vimos esses filmes antes.”

“Não queremos mais ver esses filmes.”

“Não quero ver esse filme, é só a história do menino. Por que não é a história da menina?”

“Personagens femininas feitas para serem torturadas ou para dizer algo sobre/para o personagem masculino. Nada de novo sob o sol, não é mesmo?”

Atenção, cineastas: pode haver filmes sobre homens que as mulheres simplesmente não querem mais ver.

A FEMINILIDADE COMO PERFORMANCE: BROOKLYN + A GAROTA DINAMARQUESA

Esses dois filmes, selecionados para a temporada de premiações de 2016, trazem um pouco de alívio por suas temáticas: filmes focados em mulheres, coisa rara de se ver, e sem serem imersos em violência ou tramas mirabolantes. Brooklyn conta a história de uma garota irlandesa, Ellis, que imigra para os Estados Unidos e fica dividida entre permanecer por lá ou retornar à Irlanda. A Garota Dinamarquesa conta a história de Lili Elbe, a primeira pessoa no mundo a ser submetida à cirurgia de redesignação sexual.

O que esses dois filmes têm em comum é a busca das protagonistas em se encaixar no modelo vigente de feminilidade. Ou melhor, a busca dos filmes por encaixá-las nele, e mostrar como o sucesso delas depende da correta performance dentro desse modelo.

Em Brooklyn, Ellis vive com sua mãe e irmã na Irlanda, e trabalha esporadicamente numa padaria. Sua pequena cidade não parece lhe oferecer boas perspectivas de emprego nem estudo, mas um padre amigo da família lhe arranja um emprego nos Estados Unidos. Ellis embarca para a viagem até o novo país e no navio conhece sua colega de quarto: uma jovem dondoca que, além de não ser muito afável em sua primeira interação, faz questão de reparar na pouca importância que Ellis dá para a própria aparência. Supondo ser por causa de ingenuidade e pouca experiência, ela adota Ellis como amiga temporária e lhe ensina como se arrumar e se portar para parecer confiante na hora da vistoria da imigração. A dondoca é caracterizada como uma mulher mais experiente, tanto pelos conselhos como pelo jeito de se vestir e agir: usa roupas elegantes e maquiagem forte, além de ser confiante, falar sem rodeios e se vingar quando necessário, como quando dá o troco nas vizinhas de quarto que trancaram o banheiro. Ao desembarcar em Nova York, Ellis tenta seguir os conselhos e se arruma, mas com um vestido um tanto cafona, que era tudo que ela tinha, e uma maquiagem leve, marcantemente diferente do de sua conselheira. A maquiagem, aliás, será um aspecto distintivo de Ellis ao longo do filme.

Ao passar com sucesso pela imigração, Ellis se instala em um pensionato onde moram mais outras várias mulheres. O filme então nos mostra diversas cenas de jantar, onde todas comem juntas com a proprietária. As mulheres são todas bastante tagarelas, gostam de fofocar, se arrumar e falar de seus namorados, frequentemente irritando a proprietária, que as condena pelo comportamento e agradece por Ellis ser diferente delas (mais tarde, Ellis é recompensada com um quarto maior em detrimento das outras justamente por ser uma “moça direita”). Novamente, essas mulheres usam maquiagem forte e batons em tons mais escuros. Inicialmente caçoam de Ellis, mas logo ajudam a embelezá-la para que ela possa completar o último passo que falta rumo à feminilidade perfeita. Sim, porque é assim que Ellis é caracterizada, com o reforço de vários personagens ao longo do filme. Ela é diversas vezes chamada de diferente em um tom positivo, “você não é como as outras garotas”, marcando a diferença entre a feminilidade vulgar e indesejada das outras mulheres, e a pura e comportada de Ellis. Ela é uma pessoa afável, embora um pouco tímida, obediente, inteligente e estudiosa. A única coisa que lhe falta é um toque na aparência, que ela soluciona usando roupas mais elegantes, mas não extravagantes, e uma maquiagem discreta, e não chamativa como a das outras. Agora sim, ela está pronta para ir atrás do que a sociedade acha que uma mulher precisa: um homem.

As moças são todas encorajadas a irem aos bailes, onde há vários rapazes com quem dançar e, quem sabe, formar um par para a vida. Um dia Ellis recebe a incumbência de levar uma garota nova do pensionato a um dos bailes, mas a garota também é insuportável e Ellis não vê a hora de se livrar dela. Eis que surge um rapaz tímido e a chama pra dançar. Ela aceita, e eles acabam conversando no caminho pra casa depois de sair de fininho e deixar a outra garota sozinha no baile, coitada. Ellis e o rapaz continuam se encontrando nas semanas seguintes, e isso milagrosamente vai curando a saudade de casa com que ela sofria desde que chegou. Após começarem a namorar, isso também cura a timidez de Ellis, fazendo com que ela finalmente se saia bem no trabalho. Ela era vendedora em uma loja, e ao esperar a devolução do troco para as clientes, era encarregada de conversar com elas e fazê-las se sentir em casa. Porém, tinha muitas dificuldades com sua timidez, mas após o início desse namoro, isso finalmente é resolvido, para o espanto de sua chefe que vem perguntar o que aconteceu. A resposta: “estou namorando”. A chefe, que também é uma mulher elegante e fortemente maquiada, acaba dando mais dicas de beleza ainda para Ellis fisgar de vez o rapaz. E as do pensionato a ensinam a comer spaghetti corretamente para que ela não passe vergonha quando for jantar com a família dele, que é italiana. O sucesso de Ellis na vida se deve quase todo à sua capacidade de aprender a se comportar como o esperado.

Com o tempo, apesar do casal não ter muita química e Ellis não ter certeza sobre seus sentimentos por ele, os dois acabam se envolvendo bastante. Porém, um acidente com sua família na Irlanda faz com que ela tenha que retornar ao país por uns meses. Lá, ela passa um tempo com sua mãe e seus amigos, e a comunidade acaba tentando arranjá-la com outro rapaz local, que em breve vai herdar a propriedade dos pais e parece ser um bom partido. Além disso, a colocam no emprego que sua irmã não ocupa mais. Ela mesma fica impressionada em ver como não havia nada lá para ela antes de mudar de país, e agora parece que todas as portas se abriram. Um importante signo visual é a aparência de Ellis. Seu amadurecimento e experiências ganhas são mostrados através das roupas arrumadas que ela agora usa, e também, claro, a maquiagem clarinha. Tudo parece se abrir para ela, talvez não só por coincidência, mas por causa de sua nova confiança simbolizada pela nova aparência.

Começa aí o conflito do filme (quase perto do seu final!) onde ela fica dividida entre ficar na Irlanda ou voltar para a vida que começou a construir no Brooklyn. Infelizmente, ambas as opções são representadas pelo envolvimento com um homem. Voltar pra um ou ficar com esse outro? Mesmo que aparentemente nos anos 1950 mulheres não tivessem tantas opções para fugir do casamento, existem muitas histórias de mulheres dessa época que não precisam focar necessariamente nisso. Vide, inclusive, filmes ótimos feitos nesse mesmo período como A Malvada, e talvez até mesmo Crepúsculo dos Deuses. Incrível pensar como alguns desses filmes parecem mais progressistas do que os que fazemos hoje!

Nem tudo está perdido, porém. Apesar de toda a performance de feminilidade que tem que aprender, Ellis é representada como alguém mais ou menos livre para fazer suas próprias escolhas. Até mesmo a mãe, apesar de não concordar sempre, a deixa livre para isso. Ela também faz um curso de contabilidade em que é a única mulher da turma, e não é repreendida ou desmerecida em nenhum momento por isso. Pelo contrário, suas boas notas são comemoradas e parabenizadas pelas colegas. Ellis também não se apaixona perdidamente pelo rapaz do Brooklyn, ela demora mais a desenvolver sentimentos por ele e tem dificuldade em expressar o que sente, dando uma representação mais realista e justa do que mulheres podem passar, e que tão raramente aparecem em filmes como este.

É uma pena que tantas mulheres do filme sejam concebidas como contrastes a Ellis. Com exceção da mãe, irmã e melhor amiga (que pouco aparecem), as outras mulheres do filme são retratadas como superficiais e vaidosas, e as mais velhas como megeras. A chefe da padaria é uma velha malvada e cruel, e a dona do pensionato é uma velha conservadora e moralista. O alívio vem pelo menos em perceber que na primeira meia hora não aparece quase nenhum homem no filme. As interações são todas entre mulheres, sobre suas vidas e seu cotidiano. Os homens só aparecem mais tarde. Isso é tão raro em filmes que chega nos dá uma alegria ao encontrar um assim, que foque na vida de mulheres e as mostre interagindo verdadeiramente umas com as outras.

A Garota Dinamarquesa, por sua vez, fala sobre feminilidade também como performance, mas sob o ponto de vista da quebra da norma binária representada pela transgeneridade. Ambos os filmes foram dirigidos por homens, mas isso se torna um problema muito maior em A Garota Dinamarquesa por diversos motivos. O primeiro, é que o diretor Tom Hooper parece realmente não saber muito sobre o tema que está retratando, a começar por escalar um ator cis, Eddie Redmayne, em um papel que poderia ter ido para uma mulher trans. Fala-se demasiadamente sobre a importância de minorias terem chance de contarem suas histórias e se verem representadas, portanto colocar um ator cis para representar a história de uma mulher trans é equivalente ao tempo em que mulheres eram interpretadas por homens no teatro shakesperiano porque eram proibidas de atuar, ou no começo da era hollywoodiana em que atores brancos faziam blackface enquanto proibiam negros de atuar. Colocar atores cis em filmes como esse é impedir que atrizes trans possam contar e interpretar suas próprias histórias. Homens e mulheres cis ganharam Oscars por esses papéis, vide Jared Leto e Hilary Swank, mas até hoje pessoas trans mal são consideradas nos castings. Só quando atrizes e atores trans tiverem espaço e reconhecimento suficientes é que isso deixará de ser um problema. Se Tom Hooper tivesse pesquisado suficientemente sobre o tema de seu filme, certamente saberia disso.

O segundo motivo é que o filme foi claramente pensado para o público cis. Não poderia ser diferente, já que Hooper provou não ter feito o dever de casa mesmo (e não à toa muitas pessoas trans mostraram sua indignação com o filme). O filme começa com o casal feliz Lili e Gerda, ambas pintoras residentes de Copenhagen, mas antes da transição de Lili. Elas tem inclusive uma vida sexual ativa e proveitosa como casal heterossexual, e o trabalho de Lili é mais valorizado que o de Gerda, embora estejam na mesma profissão. Um belo dia, Gerda pede para que Lili substitua uma modelo para que ela possa terminar o quadro que está pintando, e Lili então se deleita silenciosamente com as vestimentas femininas. Isso evolui para brincadeiras em que Lili aparece assumindo a identidade feminina e indo como mulher a festividades. Logo, Lili mostra que isso não é só uma brincadeira, mas sua real identidade, para o desespero de Gerda.

Embora alguns diálogos entre o casal mostrem que Lili não foi uma coisa que começou agora, a trama é composta de forma que leva o espectador a interpretar dessa forma, de que um evento impulsionado por Gerda deu início à transição de Lili, e não que ela sempre foi assim, embora reprimida de se manifestar. E o pior: isso é mostrado por meio da performance da feminilidade padrão, associada a roupas e trejeitos. O filme mostra que Lili é uma mulher não porque ela se sente como tal, mas porque ela admira e acaricia roupas femininas, e observa cuidadosamente gestos femininos para imitá-los. Lili só passa a ser uma mulher quando ela pode performar feminilidade tal qual uma mulher cis. Ela começa a perguntar se está bonita o bastante, e a sorrir timidamente escondendo o rosto, enquanto busca por aprovação. Começa a largar a pintura sem nenhum motivo, ainda mais visto que era considerada uma boa pintora, e vai trabalhar numa loja vendendo artigos femininos. Além disso, ela passa a não ter mais interesse nas relações sexuais com Gerda, que magicamente antes da transição iam muito bem, o que é ou uma falha lógica do roteiro em não mostrar o desconforto que Lili talvez sempre tenha sentido nessa relação, ou não explica porque a partir da transição Lili começou a considerar sua relação com Gerda incompatível se antes ia tão bem.

O que é pouco discutido é o que leva as mulheres e homens trans a buscarem tanto o encaixe nessa performance, a fim de conseguirem o reconhecimento sobre seu gênero. Ora, não basta nem para pessoas cis nascerem com um determinado sexo para serem consideradas “mulheres de verdade” ou “homens de verdade”. As sociedades criam definições específicas e, de uma certa forma, bastante arbitrárias de como cada um deve se comportar a fim de performar seu gênero da forma esperada e considerada correta. Mulheres e homens são constantemente ensinados e policiados para se comportar e aparentar o modelo desejado, tal como vemos nas tantas lições de feminilidade dadas a Ellis em Brooklyn. Ellis não pode ser uma mulher tímida e desarrumada. Ela tem que aparentar e se comportar de uma determinada maneira ideal esperada de uma mulher, para poder funcionar em sociedade sem ser importunada. Para Lili e outras pessoas transsexuais, essa é uma tarefa duplamente árdua. As sociedades mostram pouca tolerância a alguém que nasceu com um genital mas não procura a performance associada a ele. É aí que surge a importância tão grande que é dada à cirurgia de redesignação sexual. No senso comum das pessoas cis, o que uma pessoa transexual mais quer é fazer a cirurgia e aí então poder viver como uma mulher ou homem completos. (Há uma entrevista bem interessante onde a cartunista Laerte fala sobre isso). Não é concebível nesse senso comum que uma pessoa se sinta plenamente confortável em um gênero e tenha um genital associado a outro. Só é considerado que uma mulher trans pode ser concedida o título de mulher de verdade se ela tiver aparência de mulher cis, comportamento de mulher cis e genital de mulher cis. Só passando por cirurgia para conformar seu genital é que a sociedade normativa pode pensar em reconhecê-la como tal. Apesar disso, como sempre, os filmes tratam esses assuntos como problemas internos dos indivíduos, nunca investigando o papel social nessa conformação.

E o pior pecado deste filme é desviar o foco de Lili para Gerda. Ao invés de focar em Lili e seus pensamentos e conflitos, o filme se preocupa muito mais em mostrar como suas decisões afetam sua esposa. Isso mostra claramente o ponto de vista do filme, por quem e pra quem ele foi feito, e com quem devemos nos identificar: a pessoa cis que é afetada pelas decisões da pessoa trans. Enquanto Lili se olha no espelho e sorri timidamente pelos cantos, é Gerda quem tem o arco narrativo do filme, que entra em conflito, aprende, cresce e se modifica. Em um momento, Gerda é até chamada de “uma garota dinamarquesa”, emulando o título do filme e nos fazendo crer que é ela a garota do título. O filme rouba Lili do protagonismo de sua própria história e a coloca sob o ponto de vista estrangeiro que ela nunca deveria ter.

EXCESSOS E AUSÊNCIAS DE TARANTINO: OS OITO ODIADOS

A história de Os Oito Odiados é simples: durante uma nevasca, o caçador de recompensas John Ruth (interpretado por Kurt Russell) tenta levar a criminosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) até Red Rocks, onde ela será enforcada. No caminho, eles encontram outro caçador de recompensas o Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) e o suposto xerife de Red Rocks, Chris Mannix (Walton Goggins). Eles são obrigados a parar no Armarinho da Minnie, onde somos apresentados ao resto dos “odiados” (uma tradução mais apropriada seria “detestáveis” ou “odiosos”), o mexicano, Bob (Demián Bichir), que está tomando conta da estalagem durante a ausência de Minnie, o novo carrasco de Red Rocks, Oswaldo Mobray (Tim Roth), o misterioso caubói Joe Gage (Michael Madsen) e um veterano da guerra civil americana, General Smithers (Bruce Dern).

Oito pessoas dividindo um pequeno espaço enquanto a desconfiança envenena a atmosfera. Estaríamos voltando ao começo da carreira de Tarantino? Estamos diante de um novo Cães de Aluguel, um com dinheiro e prestígio suficiente para durar quase três horas e utilizar um formato de tela que quase não se vê desde a década de 60? Se a intenção era mostrar a maturação do diretor, esse filme falhou miseravelmente. A tensão que era de se esperar só é construída pela trilha sonora composta pelo lendário Ennio Morricone, que, apesar de genial, não é suficiente para carregar o filme sozinha. Em certo ponto depois de mais de uma hora de filme, Tarantino ainda tenta criar alguma expectativa através de um narrador que não aparece mais e que descreve exatamente o que o espectador é capaz de ver sozinho. Talvez seja a duração exagerada do filme ou a perda de Sally Menke, a montadora com quem Tarantino trabalhava há anos – seja qual for o motivo, o ritmo é arrastado.

O problema do filme, entretanto, vai além disso. Parte do atrativo dos filmes do Tarantino, o momento em que o assassino sádico de mulheres é espancado ou o dono de escravos é explodido não está lá. Ou melhor, está lá, mas a construção do filme para justificar tamanha violência não é convincente. Enquanto nos outros filmes, violência sádica e horrível é recompensada com uma morte grotesca, neste temos um grupo de pessoas igualmente ruins, cada uma representando uma faceta do que está na base do que temos hoje como os Estados Unidos; o colonizador inglês, o negro, o sulista velho e preconceituoso, o trabalhador, o representante da lei, o mexicano, a criminosa, o “self-made” man. Moralmente, nenhum deles se salva. O general e o xerife sulistas não surpreendem ninguém com seu racismo, mas os personagens negros também mostram uma natureza preconceituosa, descobrimos que Warren matou indígenas durante a guerra, Minnie detesta mexicanos. Não é muito difícil perceber pela estrutura do filme que todos vão morrer. Não há tensão aqui; nesse ponto, a única dúvida é como cada um vai morrer.

Jennifer Jason Leigh como Daisy Domergue

Em vários aspectos, o filme se excede, até mesmo para o que já esperamos do diretor. Ele é mais longo, mais gratuitamente violento e até mais pomposo na sua escolha de formato. Sentimos uma falta do que tornaria o filme aceitável em seus excessos. Não existe trama para justificar sua duração, os personagens não são explorados o suficiente para nos importarmos com a violência e o formato de tela escolhido parece apenas o capricho de um diretor auto-indulgente.

A única personagem feminina do filme com tempo de tela significativo é Daisy Domergue, a assassina cujo crime não é explorado ou discutido e que vai valer 10.000 dólares a Ruth quando eles chegarem a Red Rocks. Ao longo do filme, vemos Daisy ser incessantemente espancada por Ruth. Bem, já houve inúmeras discussões nos últimos tempos sobre a diferença entre retratar uma realidade machista e fazer uma representação machista. Se pararmos para fazer uma análise de Os Oito Odiados, não é muito difícil ver que ele faz parte da segunda categoria. O espectador é levado a rir dos socos, pratos de comida levados na cara e qualquer violência em geral direcionada a Domergue. Mais que isso, todos os outros personagens, homens cujos crimes testemunhamos durante o filme, têm momentos para demonstrar sua humanidade, desde o velho general racista que quer apenas saber o que aconteceu com seu filho até o espancador John Ruth, que segue seu código de honra próprio. Os personagens masculinos são “legais”. São eles os porta-vozes dos já famosos diálogos tarantinescos, eles têm os gracejos, as piadinhas, o charme que leva o espectador a se afeiçoar a eles independentemente de suas ações desprezíveis. A Domergue ficam relegados as falas irritantes, o racismo indefensável, a voz ranhenta, a manipulação “feminina”. Vemos praticamente todos os homens do filme matarem. Vemos muito deles serem racistas e misóginos. Domergue é, dos oito, quem comete menos crimes abomináveis, mas, no final, é ela que está sem dentes, coberta de sangue e com pedaços de cérebro no cabelo. Sua morte agonizante é o momento catártico do filme que em outros universos do mesmo diretor foram reservado apenas aos mais detestáveis personagens, dentre eles, Hitler.

Os Oito Odiados possui muitos aspectos passíveis de debate e alguns pontos de fato positivos; o que quer que Tarantino estava querendo dizer sobre raça pode ser discutido, a trilha sonora é um ponto alto, a fotografia é belíssima. O machismo, entretanto, é indefensável. Qualquer que seja a “metáfora” que o filme tentou retratar, nada justifica ver uma mulher ser repetidamente espancada ao longo de 3 horas sem nunca cometer um terço dos crimes dos outros personagens ao som das risadas da plateia.

O FUTURO DA GALÁXIA NAS MÃOS DE UMA MULHER: STAR WARS VII – O DESPERTAR DA FORÇA

Quando foi anunciado que George Lucas vendeu sua produtora Lucasfilm para a Disney, e essa última indicou que faria uma nova trilogia de Star Wars, houve um misto de empolgação e temor pelo que estava por vir. Mas pelo visto foi uma decisão acertada, pois este novo filme é visivelmente superior à trilogia anterior (os prequels), e traz o que os fãs mais gostavam da amada trilogia original, com cenas, personagens e até enredo bastante parecidos.

Confesso que não estava muito interessada em mais um filme de Star Wars, mas quando soube que os protagonistas seriam uma mulher e um homem negro, achei que valia a pena conferir. E valeu mesmo. Rey, uma jovem catadora de lixo que tem muito potencial para a Força, e Finn, um stormtrooper rebelado, formam junto com o piloto latino Poe Dameron um trio de novos herois muito carismáticos, além de trazerem a representação de minorias que tanto esperávamos para a saga.

Muito se falou sobre o diretor J. J. Abrams ter um talento especial para reviver franquias antigas, e ele continua mostrando aqui essa destreza, trazendo elementos dos filmes clássicos de Star Wars e conseguindo ao mesmo tempo introduzir novos personagens e novas histórias com grande facilidade. Sim, muitas partes da trama são bem familiares, remetendo muito ao quarto episódio da franquia – Uma Nova Esperança, com alguns elementos quase literalmente trazidos de volta sob outros nomes, como a Starkiller (uma estrela da morte 2.0), Jakku (um planeta desértico tal qual Tatooine), novas coligações do bem e do mal (agora chamadas Resistência e Primeira Ordem), dróides fofinhos que guardam informações importantes, vilões mascarados que seguem ordens de chefões deformados, órfãos desolados que descobrirão seu potencial, etc. Por um lado, essa escolha traz de volta o que os fãs mais gostaram no passado e assegura que continuarão interessados na série, visto o pouco apreço que os prequels acabaram despertando. Por outro, às vezes essa repetição de fórmulas cansa um pouco, embora no geral o filme consiga balancear bem os velhos e novos elementos.

De qualquer forma, por mais que a trama de Star Wars siga sempre a clássica estrutura da jornada do heroi e tenha potencial para lidar com temas complexos, traçar paralelos com mitologias milenares e também com conflitos atuais, o enredo e o desenvolvimento não atingem realmente esse nível de complexidade, se resumindo a um cinema mais pipocão mesmo, com a clara intenção de entreter. Creio que a força da série esteja mesmo no mundo fantástico criado, que é realmente muito fascinante, e no visual e peculiaridades dos personagens, que os fazem memoráveis. Nesse filme há também um grande esforço para despertar uma bela nostalgia nos espectadores, resgatando personagens queridos da trilogia original, e isso funciona muitíssimo bem, inclusive pelo tanto de aplausos que ouvimos no cinema nesses momentos. (Alguns spoilers a seguir) Algumas possíveis quebras de lógica não me incomodaram tanto quanto a outras pessoas, em especial na batalha final, quando há um certo estranhamento sobre a performance tão boa dos herois destreinados. A diversão da cena e do resto do filme fazem relevar facilmente esses aspectos.

A parte visual está espetacular. Os efeitos são realmente magníficos, e as imagens astronômicas dão um banho em muitos outros filmes do gênero. O trabalho de câmera é excepcional, assim como os efeitos sonoros que caracterizam as famosas naves e armas, e as batalhas são abundantes e bem empolgantes, ajudadas pela decisão de usar menos computação gráfica, tornando algumas cenas mais convincentes que nos filmes anteriores. Por outro lado, eu sempre acho meio problemático esses filmes de “guerra” a representarem de modo tão entusiástico, com os personagens comemorando enquanto atiram nos inimigos. Principalmente porque os stormtroopers são deliberadamente desumanizados, quase como se fossem robôs, para os heróis terem em quem atirar sem culpa. O filme cumpre seu objetivo de aventura e entretenimento com louvor, mas acho que esses temas poderiam ser bem mais discutidos do que são atualmente. Até porque uma das cenas-chave do filme mostra Finn se rebelando contra a Primeira Ordem e decidindo deixar seu posto de stormtrooper justamente pelo horror da guerra e suas consequências (embora, logo após passar para o lado da Resistência, o próprio Finn comece a atirar contra os stormtroopers sem demonstrar muito remorso, gerando uma dúvida sobre que posicionamento a série vai seguir em relação a isso).

No que diz respeito a mulheres, esse filme fez um notável avanço. Há mais mulheres na figuração, nas multidões (pra quem não sabe, isso também é raro em Hollywood), nas salas de controle, pilotando naves, e também não há princesas em tanguinhas. Ainda não vemos uma representação totalmente balanceada, 50% tal como na população do planeta, mas só de mulheres estarem presentes nesses vários cenários já é possível perceber um grande avanço. Alguns dos figurantes e personagens menores também são negros e asiáticos, o que contribui para deixar a galáxia com uma representação mais inclusiva e realista da nossa própria sociedade. Ainda há algum trabalho a ser feito, que é mostrar mulheres interagindo mais umas com as outras, pois o filme só passa no teste de Bechdel por um único diálogo entre Rey e a alien Maz Kanata. Sendo Rey a protagonista, o fato desse filme passar por tão pouco mostra que ela fica a maior parte do tempo convivendo mesmo com os homens do filme. Em um mundo ideal, até o próprio Poe Dameron poderia ser uma mulher, assim como o comandante “nazista”, o alien que compra sucata, ou o próprio vilão, sem mudar absolutamente nada na história, e faria o filme passar no teste de Bechdel facilmente (só iria no máximo irritar muitos nerds machistas).

Outra coisa boa é que, além da protagonista, existem algumas mulheres de destaque: Maz Kanata (a alien interpretada por Lupita Nyong’o), Phasma (a comandante dos stormtroopers), e Leia (interpretada pela mesma Carrie Fisher da primeira trilogia). O lado ruim é que nenhuma delas conversa com a outra, salvo aquele único diálogo que mencionei. No final, Leia e Rey se encontram, e eu pensei “finalmente vamos ter um diálogo mais substancial entre duas mulheres!” Mas elas apenas se abraçam, sem trocar nenhuma palavra. Detalhe: ali era a primeira vez que elas se encontraram, não se conheciam antes, e entretanto os responsáveis pelo filme acharam que elas não precisavam de nenhum diálogo ou alguma interação maior. Fico pensando se esse momento, além de tudo, não atribui a Leia uma função meio maternal, de acolhimento e apoio incondicionais. Por que motivos ela, general da Resistência, iria abraçar uma pessoa que ela acaba de conhecer, sem trocar uma palavra sequer antes? Sei que Rey fez coisas grandiosas e foi corajosa e etc, mas será que conseguimos imaginar Han Solo fazendo o mesmo com alguém que ele acabou de conhecer? O abraço parece ter a função de resumir e substituir o tempo que uma interação maior entre as duas tomaria, visto que a única outra cena que aparece mais na frente é quando Leia se despede de Rey dizendo “que a força esteja com você”, mas Rey nem responde, não é propriamente um diálogo. Eu particularmente acho que seria muito bom poder ver essa relação se desenvolver mais na tela, nem que fosse nos próximos filmes.

A morte de Han Solo foi um momento sobre o qual ainda não sei bem o que pensar. Sempre acho meio ruim quando matam um personagem para motivar a ação de outro, até porque esse recurso já é mega clássico e manjado. Mas, de fato, a série usa a morte do mentor como um recurso recorrente, e não podemos negar que funciona. Talvez por Han Solo ser um personagem tão icônico, e que funcionou tão bem nesse filme, sua falta seja mais sentida. O fato da cena ser bem similar com a de quando Luke descobre que Darth Vader é seu pai no episódio V me tirou um pouco do clima, pela intenção de recriar uma cena épica nos mesmos moldes. Acho que esse tipo de elemento surpresa também tem que ser entregue realmente de surpresa, de forma rápida. Com o tanto de closes e demoras pra causar suspense, o público consegue adivinhar o que vai acontecer, e a cena perde muito da força que poderia ter.

O vilão Kylo Ren, aliás, vem dividindo opiniões, com algumas pessoas gostando bastante de sua história e performance, e outras achando que o ator não convence muito. Acho que estou mais pro segundo time, de fato não achei o ator muito convincente sem a máscara, ele para de parecer ameaçador e vira uma espécie de garoto mimado revoltado. É provável que os próximos filmes o desenvolvam mais, afinal sua história tem pano pra manga, principalmente por ser um sith em formação, ainda demonstrando um certo descontrole e hesitação que podem apresentar várias nuances para seu personagem.

Espero que essa nova trilogia viva para expandir o potencial visto nesse primeiro filme, e que o personagem de Finn seja um pouco mais bem explorado também. Apesar de ser co-protagonista, otimamente interpretado por John Boyega, e ter alguns momentos bem interessantes (como sua cena de introdução), seu desenvolvimento ainda é um pouco mais simples que o de Rey. Eu também fiquei um pouco decepcionada que Lupita Nyong’o esteja irreconhecível no filme, com até a voz alterada, visto que sua personagem é idosa. Porém, eu já acho Rey uma protagonista bem interessante. Ela é uma heroína hábil, mas também demonstra emoções e por vezes fragilidades, o que dá nuances à personagem. Não concordo muito com o título de nova Mary Sue que ela vem recebendo de alguns, inferindo que seja uma personagem perfeita demais. Acho que essa impressão vem mais por causa da trama, que resolve alguns elementos-chave de forma apressada, ou da falta de exposição (por exemplo sobre como ela aprendeu a pilotar naves). O filme também se preocupa demasiadamente em demonstrar o quanto Rey é auto suficiente, como nas diversas vezes em que Finn tenta salvá-la, só para ficar surpreso com o fato dela conseguir escapar sozinha, ou na cena cômica em que eles correm de mãos dadas, e Rey literalmente fala que não precisa daquilo. Não sei se isso foi uma decisão acertada do filme, para os espectadores, assim como Finn, irem aos poucos aceitando o fato de Rey ser independente, ou se isso acaba aumentando essa sensação de protagonista perfeita demais, em vez do filme já normalizar desde o início o fato de mulheres poderem se salvar sozinhas sem surpresa.

Por fim, a atriz Daisy Ridley é bem carismática e faz de Rey alguém com quem o público pode se identificar facilmente. Resta ver o que virá com os próximos filmes, felizmente essa nova trilogia já começou muito bem.

DA SOLIDÃO A REVOLTA: WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?

A escritora Maya Angelou entrevistou a cantora Nina Simone em 1970, para a revista americana Redbook. Quando Nina contava sobre sua infância e adolescência, revelou: “Eu encontrei o amor na juventude, e eu o perdi. Eu perdi o amor e fundei uma carreira”. A frase seguinte de Maya abre o documentário “What Happened, Miss Simone?”: “Mas, senhorita Simone, você é idolatrada, até mesmo amada, por milhões agora”.

Nina rebateu: “Para mim, estou muito distante da compensação pelo que eu abri mão”. Essa frase parece se conectar à aparente ambição do filme lançado pelo Netflix: a de contar a história de vida de uma mulher que fora ferida mortalmente há tanto tempo que não poderia mais viver sem sangrar.

A diretora americana Liz Garbus acerta em sua tentativa de expor esse sangramento através da combinação de material de arquivo com áudios de entrevistas a Nina: ainda que o método não seja nada inovador e pouco ousado, é eficaz em confrontar o espectador a se perguntar se ele mesmo sairia de uma história de tanta violência e racismo sem alguma chaga. Serve também para gerar uma aproximação através da memória, do encontro com os Estados Unidos da América de ontem, que deixou cicatrizes nos dias de hoje (e se o racismo marca a história de uma nação, como não haveria de marcar uma mulher negra para sempre?). Não há como falar em Nina Simone sem atravessar a história dos EUA junto com ela.

Essa dinâmica é quebrada por entrevistas com os antigos amigos, com o ex-marido e com a filha, Lisa. Nesses momentos o documentário flerta com a ideia de que ela era tão genial quanto de difícil convivência, devido à personalidade forte e explosiva. É desconfortável ver a filha de Nina atuar como antagonista da própria mãe, ao colocar em cheque até mesmo a vida sexual da cantora e sua aptidão para a maternidade.

Os depoimentos de Lisa são pouco confrontados e muitas vezes assumem o lugar da narração das imagens (que por sua vez, confunde-se com a “verdade”). O mesmo ocorre com a entrevista de Andrew Stroud, ex-marido de Nina. É justo dar o poder da narração ao estuprador, espancador e abusador confesso da personagem do documentário? Em certo momento os objetivos do filme parecem envoltos em certa névoa de desconfiança: estamos assistindo para conhecer, admirar ou para julgar Nina? Alguns blogs manifestaram sua revolta com essa questão (neste post em inglês e neste em português). A revelação (tardia, no filme) de que a cantora sofria com transtorno bipolar surge como que para justificar seus rompantes de fúria, colocando sobre a doença o ônus de sua “loucura”. O que aconteceu a Nina Simone, afinal, é de fato o que a obra se propõe a desvendar, mas tem como principais marcas a ambiguidade e certa conveniência em suas respostas.

Pode-se supor que o filme pretende mesmo quebrar qualquer ideia de mito acerca de Nina Simone, e colocar o espectador de frente com o pior dela, para colocar em perspectiva o pior da humanidade – o cinema, de vez em quando, investe-se dessa missão. Nina foi abusada por ser mulher e dilacerada por ser mulher e negra, testemunha e vítima de uma época criminosa em que o povo negro tinha que matar ou morrer para ser ouvido nos Estados Unidos (será que essa época já acabou?). Nina passou da solidão à revolta, e no caminho aprendeu e absorveu a ação violenta. Quando precisou, usou dela para fazer valer o que acreditava. Em algum momento, o documentário sugere, parece ter sido dominada por essa violência.

Ou talvez a dominasse, e fizesse de seu sangue uma arma, como mais uma manifestação do recado de que o mundo ainda levaria muito para compensá-la.

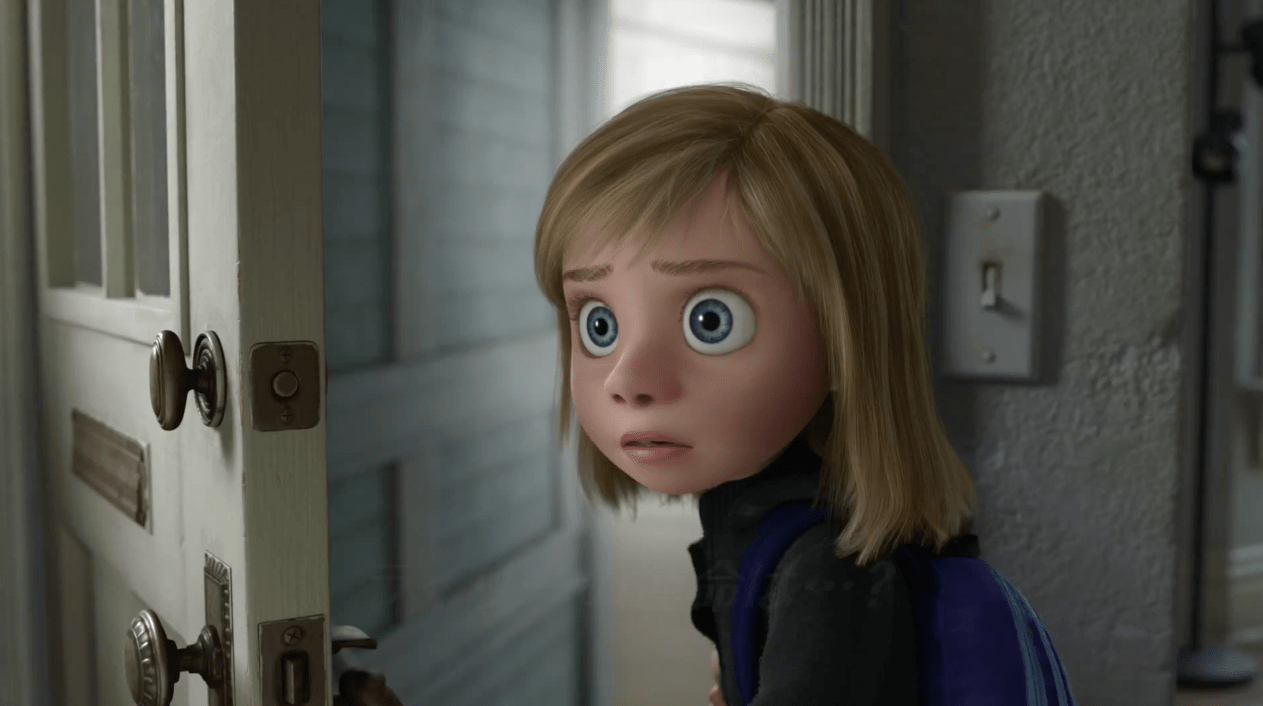

DO QUE SOMOS FEITOS: O AMADURECIMENTO EM DIVERTIDA MENTE

A Pixar é conhecida tanto pela inconfundível qualidade técnica de suas animações quanto por unir a essa qualidade roteiros sensíveis e inteligentes, que resultaram em grandes obras da animação, como “Toy Story” (1995), “Procurando Nemo” (2003), “Up – Altas Aventuras” (2009) e “Wall-E” (2008), só para falar nos meus favoritos.

Infelizmente, até mesmo a Pixar seguiu a tendência atual do cinemão americano de investir grande parte de seus recursos em sequências e prequels (ou prequelas), em troca de segurança nos retornos de bilheteria e da manutenção de seu paralelo mercado de brinquedos e roupas baseados nos filmes. Tal prática faz sentido para grandes executivos do cinema e para crianças, que gostam de (e são incentivados a) se alimentar repetidamente dos filmes pelos quais sentem carinho. A proliferação das continuações, remakes e prequelas, no entanto, inunda as salas de cinema de mais do mesmo e faz mais pelo bolso dos estúdios que pela continuidade dos avanços artísticos da área.

Dessa forma, a Pixar fez alguns filmes menos ousados nos últimos anos, como a sequência “Carros 2” e “Universidade Monstros”, prequela de “Monstros S.A”, logo após a última continuação de “Toy Story”.

Bom, articulei toda essa reflexão para dizer quão positiva foi minha surpresa ao assistir “Divertida Mente” (2015), um filme que traz frescor à narrativa de animação americana, com a simples e bem elaborada fantasia sobre como funciona a mente de uma criança.

Acompanhamos o crescimento de Riley, uma menina de 11 anos, enquanto conhece e aprende a lidar com os próprios sentimentos. No filme, eles são resumidos e personificados em cinco identidades: Alegria (a primeira a surgir, e líder entre os outros), Tristeza (constantemente deixada de escanteio pela primeira), Nojinho, Medo e Raiva. A princípio a vida de Riley é cheia de Alegria, rodeada pelo amor dos pais, dos amigos e motivada pelo esporte que ama. Tudo se desestabiliza quando, por problemas financeiros, a família se muda para São Francisco, uma cidade completamente oposta a Minnesota, que eles deixam para trás.

A beleza da computação gráfica e a concepção artística do filme saltam aos olhos. As duas instâncias narrativas, o mundo dentro da mente de Riley e o próprio mundo da garota, se cruzam referenciando o cinema. Através de uma grande tela, os Sentimentos assistem ao mundo de Riley. Quando ativam as lembranças, elas se projetam na tela. O mundo dos sonhos, na história, é como uma produtora de cinema, “filmando” ideias misturadas baseadas em um roteiro do que Riley tem pensado e vivido.

De certa forma, o filme tem uma leitura desencanada e sem muita responsabilidade da teoria freudiana, como exemplo, quando o palhaço que vive no inconsciente resolve invadir o mundo dos sonhos. As explicações mais simples sobre porque as coisas são como são em nossa mente divertem e nos fazem entrar na brincadeira do filme – é impressionante o número de teorizações e divagações na internet sobre quais seriam os Sentimentos líderes, as Ilhas de Personalidade e memórias-base de cada pessoa, mostrando que o universo interno do filme é forte e coerente. E incrivelmente lúdico: é impossível não se deliciar com a fábrica de abstrações e a redução das personagens a formas simples.

Entre outras teorias: seria Riley (que tem um nome bigênero) uma personagem não binária ou gender fluid, porque seus Sentimentos tem gêneros mistos, em oposição aos Sentimentos de outros personagens do filme? Eu tendo a acreditar que mistura de personificações sentimentais de Riley se deve mais à diversificação das personagens do filme que a uma representação assumida de personagem de gênero indefinido. Mas a maneira como essa possibilidade mexe com os sentimentos e a fantasia de crianças e jovens deveria dizer algo à indústria. Representação importa, experiências importam.

Riley, aliás, é um encanto à parte: se para a criançada estar em sua mente deve ser divertido, para o público mais maduro é um deleite. Suas dúvidas, medos, anseios e confusão são facilmente reconhecíveis e tornam sua simples jornada muito comovente. As metáforas são certeiras: aos 11 anos, ou quando estamos crescendo, não sabemos lidar com a tristeza, começamos a perder nossos amigos imaginários, nossas velhas brincadeiras não tem mais graça, e alguns de nossos laços se rompem.

A cada Ilha de Personalidade que desaba, a menina trilha um passo no doloroso caminho de crescer e se reinventar. No final, era apenas necessário. Tendo crescido sempre com Alegria, protegida pelo conforto de sua vida, Riley precisava conhecer a Tristeza para amadurecer e aceitar mudanças externas e internas. Como não se identificar com essa pequena heroína?