HERANÇA DA MASCULINIDADE: UM LIMITE ENTRE NÓS

Um Limite Entre Nós é uma adaptação fílmica da peça teatral Fences, escrita por August Wilson, que conta a história de Troy Maxson, um coletor de lixo que mora em Pittsburgh com sua família nos anos 1950. Denzel Washington assume a direção e reprisa seu papel como o protagonista, que o mesmo interpretou no revival da peça na Broadway em 2010. Ele traz consigo para a tela boa parte desse elenco, incluindo Viola Davis no papel de sua esposa Rose.

Denzel optou por ser fiel a algumas qualidades teatrais da obra: a maior parte das cenas do filme se passa em uma única locação, onde eles conversam, discutem, resolvem seus problemas e também celebram alegrias. Ao mesmo tempo, há um incômodo por não vermos nunca vizinhos nem figurantes nos quintais ao redor, sempre vazios, o que desperta uma sensação de artificialidade análoga ao que encontraríamos no teatro. Os diálogos longos talvez possam ser estranhos para um público acostumado a um cinema mainstream que privilegia a ação, mas Denzel foi hábil em equilibrar essas características teatrais com uma linguagem cinematográfica. Além disso, as ótimas interpretações e uma mise-en-scène harmoniosa garantem nosso engajamento na trama.

A diretora de fotografia Charlotte Bruus Christensen emprega movimentos de câmera tradicionais, evitando extravagâncias estéticas e concentrando a atenção na performance dos atores. Em alguns momentos mais emotivos, entra a singela trilha sonora que ajuda a embalar uma atmosfera sentimental, acompanhada de uma aproximação leve nos rostos dos atores. Esses elementos, tão comumente usados no cinema para indicar ao espectador como se sentir, são bastante discretos no filme de Denzel. Essa estética sóbria ajuda a balancear os momentos mais dramáticos, em que a encenação poderia se tornar exagerada. Embora o trailer possa sugerir o contrário, esse excesso não acontece no filme.

A história de Troy traz um ponto de vista bastante masculino. Rose é a única mulher do filme por quase toda sua duração. Outras mulheres são apenas mencionadas, mas nunca aparecem, com apenas uma exceção perto do final. Já homens existem em abundância: os filhos de Troy, Lyons e Cory, o amigo Bono, o irmão Gabriel. Rose também não tem uma trama própria, e todas as suas ações, vontades e desejos no filme estão relacionados ao marido. O que esclarece a indicação de Viola Davis a melhor atriz coadjuvante nessa temporada de premiações, ao invés de melhor atriz.

O filme gira em torno da insatisfação de Troy com o rumo de sua vida, frustrado pela discriminação racial e falta de oportunidades que lhe negaram o sucesso que almejava. Ele ainda mantém seu espírito rebelde e insubordinado, como quando luta para conseguir mudar para uma função melhor no emprego, que não era comum darem a pessoas da sua cor. Porém, o filme traz o tema da perpetuação da violência masculina que é passada de geração em geração: Troy impõe a seus filhos a mesma brutalidade que sofreu de seu pai.

Ele não está imune às consequências de seus atos. Por vezes sente culpa e tenta reparar alguns de seus feitos, mas seus familiares estão sempre tendo que lidar com sua teimosia. É custoso ver como esses personagens são reféns dessa figura de autoridade patriarcal, o homem de família provedor que usa da violência para submeter os outros ao seu domínio. Há outros personagens que contrastam com essa figura, como o irmão Gabriel e o amigo Bono. Este último inclusive avisa Troy das ciladas em que pode se meter caso não mude seu comportamento. O próprio título original Fences se refere à cerca que Troy está construindo em seu quintal, que funciona como metáfora para essas relações conturbadas vividas pela família. Nesse caso, as entrelinhas poderiam ter conservado a força da analogia, que é excessivamente expressada por meio de diálogos no filme: “Algumas pessoas constroem cercas para manter os outros fora, e outras o fazem para manter os outros dentro”.

O filme mostra como o machismo de Troy prejudica sua vida, mas ainda assim lhe traz vantagens. Ele reconhece que as melhores coisas que viveu foram possibilitadas por Rose, que sempre esteve ali por ele. Mas esse reconhecimento se mostra apenas retórico em diversos momentos em que ele não só demonstra colocar suas próprias prioridades acima da dignidade dela, como espera que ela arque com as consequências das irresponsabilidades dele. Além disso, os outros ao seu redor acabam sendo condescendentes com suas loucuras e até o tratando com uma certa veneração. Isso demonstra o motivo pelo qual a agressividade masculina é passada de geração em geração, e como os que se opõem a ela encontram tantas barreiras para estabelecer uma mudança sistêmica na sociedade.

Como Rose diz em um momento, o mundo mudou em vários aspectos, só que Troy não percebeu. Cory, herdeiro do espírito rebelde de seu pai, promete jamais compactuar com ele novamente. O filme sugere, porém, a possiblidade de que justamente o perdão seja uma saída para quebrar o ciclo dessa violência masculina e seguir em frente, coisa que Troy jamais conseguiu fazer por seu próprio pai.

NOSTALGIA, TRUMP E STATUS QUO: VAMOS FALAR SOBRE O OSCAR

No mais recente romance da escritora Zadie Smith, uma passagem em especial me chamou a atenção: “Pessoas como nós, nós não podemos ser nostálgicas. Nós não temos lar no passado. A nostalgia é um luxo.”[1] Essa fala é dita num contexto particular, mas suas conotações vão além da cena e do próprio livro que a contém. É claro que nostalgia é um luxo, um privilégio até. Para a pessoa que profere a fala, uma mulher negra ativista política, isso é especialmente contundente. Para sua filha, a quem tal fala se dirige, as coisas são mais nebulosas.

Como a própria autora do livro, a narradora de Swing Time é filha de uma mulher negra de origem jamaicana e de um homem branco inglês, obcecada por dança e musicais antigos. Esse amor pelo passado, entretanto, não pode acontecer de forma inconsequente, sem ver os atores em blackface com uma pontada de ressentimento. A nostalgia irrefletida é impossível para ela e, portanto, um luxo do qual ela não pode usufruir. É natural que ler esse livro uma semana antes da entrega dos Oscars me faça revisitar minhas próprias reflexões sobre outra obra que também trata de passado, jazz e cinema.

Em La La Land, a nostalgia é o sentimento que permeia todo o filme. Os protagonistas querem atuar nos musicais dos anos 30, dançar como Fred Astaire, salvar o jazz. É difícil ver essas pessoas brancas enaltecendo o passado como uma época gloriosa e inalcançável sem ouvir ecos do slogan do novo presidente americano: “Make America great again”. Precisamos “salvar” o jazz do que a música contemporânea está fazendo com ele – personificada aqui por ninguém menos que John Legend, um cantor negro – precisamos salvar os Estados Unidos de todos esses imigrantes mexicanos e ativistas lutando pelos direitos das minorias. Não é a primeira vez que a arte, o território e tantas outras coisas originalmente pertencentes a povos indígenas e negros precisam ser “salvos” por pessoas brancas e não será a última.

É bem possível que Damien Chazelle não estivesse consciente da mensagem reacionária do seu filme. Pode ser que não houvesse malícia ou objetivos políticos explícitos por trás da história que ele queria contar. Afinal, quando se conta uma história de amor entre um homem e uma mulher brancos é só isso, né? Uma história de amor. Mas quando se tratam de duas pessoas negras ou duas mulheres ou dois homens, qualquer coisa que fuja ao padrão, o filme passa a ser visto como político, como um filme sobre raça, sexualidade. É possível que Damien Chazelle não estivesse consciente do discurso conservador de La La Land, mas apenas porque seu status como “padrão” facilita que ele ignore sua responsabilidade política, como se contar exclusivamente história sobre pessoas brancas heterossexuais não fosse, também, um ato político.

Zadie Smith

Voltando ao romance de Zadie Smith, torna-se óbvia a diferença entre os dois artistas. Enquanto Smith não pode escapar de reflexões de gênero e raça porque elas fazem parte de algo que ela precisa lidar todos os dias como mulher negra, ele não só pode, mas o faz e recebe inúmeros prêmios no caminho. Prêmios estes, aliás, que refletem não só a ignorância política dele, mas de Hollywood como instituição. É quase cômico ver os “artistas” que representam Hollywood e têm se posicionado contra o governo de Donald Trump distribuindo prêmios para um filme cuja mensagem não é muito distante do conteúdo de seus discursos. É aquela velha máxima hollywoodiana, ‘separe a obra do artista’, evoluída para ‘separe o cinema do contexto político’, coisa que, é claro, é impossível.

Não existe cinema sem política. Artistas, como seres humanos que interagem com o mundo, não fazem arte sem fazer política. Hollywood, como uma força poderosa que influencia enormemente as imagens que são reproduzidas mundo afora, é, também, uma instituição com caráter político. Não é à toa que, um ano depois das inúmeras reclamações sobre a falta de diversidade nas premiações ilustradas em particular pela hashtag #OscarsSoWhite, o número de filmes protagonizados por homens e mulheres negras indicados a prêmios importantes tenha crescido vertiginosamente. É preciso cuidado, entretanto, ao observar esses acontecimentos com um olhar puramente positivo. A Academia, a Hollywood Foreign Press e tantas outra associações que compõem o cenário da indústria cultural americana não decidiram, de repente, fazer filmes com maior diversidade porque era a coisa certa a fazer. Eles perceberam duas coisas: primeiro, que já havia filmes de grande qualidade sendo feitos por artistas negros e que não estavam sendo reconhecidos; segundo, que filmes com protagonistas diversos eram rentáveis.

Você pode imaginar qual desses dois fatores teve maior peso.

Não é nenhum segredo que o cinema é uma arte cara. Os estúdios hollywoodianos movimentam sozinhos bilhões de dólares por ano, os investimentos são maciços e os lucros, por consequência, devem ser gigantescos. Diferentemente de outras formas de arte, um dos aspectos mais relevantes ao se discutir o sucesso de um filme hollywoodiano é o quanto ele arrecadou em bilheteria. A posição que o dinheiro ocupa nas decisões feitas dentro de Hollywood é, na maioria dos casos, central. Isso significa que as pessoas que tomam as decisões mais importantes dentro da indústria cinematográfica americana são aquelas que possuem os meios de produção — historicamente, homens brancos.

Estrelas além do tempo (2016)

Assistindo a Estrelas Além do Tempo há algumas semanas, me perguntava sobre a frequente presença do “White savior” em filmes protagonizados por negros. O “White savior” se trata de um personagem branco – na maioria das vezes, homem – cuja existência benevolente permite com que os protagonistas negros sejam tratados de forma (um pouco mais) justa.

Neste filme, o “White savior”, interpretado por Kevin Costner, foi uma invenção. Ele não existiu nem no mundo real nem no livro da escritora Margot Lee Shertterly no qual o filme se baseia. Além disso, eles escolheram ignorar a importância das cotas raciais que permitiu que as três protagonistas da história trabalhassem na NASA em primeiro lugar. Ao fazer da boa vontade de pessoas brancas em posição de poder algo essencial para o sucesso de negras que são apresentadas como extremamente capazes e talentosas, cria-se um mito meritocrático focado em indivíduos ao invés de tratar da crise sistemática causada pelo racismo institucionalizado.

É importante notar, entretanto, que dentro de Hollywood, a realidade não é muito diferente disso. Enquanto Estrelas Além do Tempo e Loving contaram histórias sobre pessoas negras auxiliadas por pessoas brancas e foram dirigidos por homens brancos, Moonlight do diretor negro Barry Jenkins não apresenta nenhum “White savior”, mas foi necessária a intervenção de Brad Pitt para que o filme tivesse a chance de ser indicado a melhor filme. Isso significa que Moonlight não tem qualidade suficiente para estar entre os melhores filmes do ano? Não. Apenas que, num sistema dominado por homens brancos, ele não teria espaço em Hollywood a menos que um desses poderosos homens brancos decidisse fazer algo por ele.

Agora, a real questão: por que esperamos a consideração de uma indústria historicamente racista, homofóbica e misógina para legitimar os filmes feitos por grupos minoritários? Assim como outras tantas lutas – vem à mente, por exemplo, a batalha pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – a grande dúvida paira no ar: devemos lutar para sermos aceitos pelo sistema ou para desmantelá-lo?

A resposta, como sempre, não é simples. É essencial criar espaços de resistência, premiações alternativas, festivais com curadores diversos tanto em gênero quanto raça e sexualidade. Mas ainda assim, não podemos ignorar o peso que uma premiação como o Oscar apresenta. É, sim, uma vitória que filmes como Moonlight, Loving e Estrelas Além do Tempo tenham sido indicados nessa temporada. É uma vitória porque, enquanto festivais de cinema podem ser mais diversos, é inegável que existe um certo elitismo em espaços “de arte” que deixa as pessoas desconfortáveis. É uma vitória porque nós podemos ter essa conversa sobre raça e gênero durante o jantar com nossos familiares. É uma vitória porque filmes com personagens negros vão ser exibidos em salas de cinema no interior do país.

É uma vitória também porque premiações alternativas, apesar de fundamentais, podem passar uma impressão quase negativa. Filmes de mulheres tem que ser julgados entre outros filmes feitos por mulheres para terem a chance de serem premiados? Um dos trunfos dos Oscars está também no fato que nunca houve uma segregação explícita: o prêmio deveria ir para os melhores filmes, diretores, editores independente de raça ou gênero, e se, na maioria dos casos, eles vão para homens brancos isso quer dizer que eles fazem filmes melhores, não? Desconsidera-se que são eles que detém os meios de produção, desconsidera-se que são eles que julgam e votam nos prêmios que serão distribuídos.

Assim, retornamos ao nosso problema inicial. Filmes feitos por homens brancos não são lidos politicamente pois o status quo permite que eles sejam vistos como padrão. Domingo, quando entregarem o Oscar de melhor filme aos produtores de La La Land, eles estarão premiando um musical, uma história de amor. Se, contrariando todas as expectativas, eles premiarem Moonlight, será um ato político. Mas se dar um Oscar para um filme dirigido por um homem negro é um ato político, por que os outros 87 Oscars recebidos por brancos não o são?

[1] Tradução livre. Original: “People like us, we can’t be nostalgic. We’ve no home in the past. Nostalgia is a luxury.”

A RECIFE NO CORPO DE CLARA: AQUARIUS

Aquarius (2016) é o segundo longa-metragem de ficção do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que se tornou nacionalmente conhecido após o sucesso exponencial de O Som Ao Redor (2012). Nele somos apresentados a Clara, uma senhora da elite intelectual e cultural recifense, que enfrenta uma construtora interessada em comprar seu apartamento e construir um novo prédio no local. Estamos diante de um filme de personagem, em que entramos gradativamente na vida de uma mulher, cujo corpo, história e contradições são transversais à outras personagens que vão se revelando: o prédio Aquarius, a Avenida Boa Viagem, a cidade de Recife.

Participou de festivais como o Sidney e o de Toronto, mas chamou atenção principalmente pelo protesto contra o impeachment de Dilma Roussef em pleno Festival de Cannes, em que concorria à Palma de Ouro, considerada a premiação mais importante do cinema. Esse percurso terminou por colocar em Aquarius a aura de filme político. As consequências estão aí até hoje: até mesmo a indicação brasileira para o Oscar se tornou uma batalha, e o filme acabou não escolhido – politicamente, talvez? – pela comissão montada pelo novo MinC.

É verdade que o filme atravessa questões contemporâneas do Brasil. Quando Clara (interpretada por Sônia Braga) se recusa a sair do apartamento em um prédio na beira da praia em Recife, ela envia uma mensagem para os agentes do desenvolvimentismo vertical. O movimento Ocupe Estelita, que lutou contra a criação de um complexo urbano privado em um cais próximo ao centro de Recife, deu o recado antes dela.

No entanto, quando vemos a personagem dizer que “não é só sobre dinheiro”, temos espaço para julgá-la de forma pessoal. Quem será que ela pensa que é para atravancar um empreendimento que é do interesse de muitas pessoas? É interessante a facilidade com que tornamos privada a vontade de Clara de continuar a viver como sempre viveu, e não consideramos que transformações nas grandes cidades sejam tão impactantes que é absurdo que possam se proliferar sem que haja constante participação da cidade. Mas em geral, não há.

Por que não há? Ocupe Estelita tentou responder como a cidade pode ser ressignificada a favor de seus habitantes e se posicionou contra os jogos de sucateamento e especulação que os governos e empresas fazem aquém de todos. Essa não é, entretanto, a função de Clara no filme, ainda que Aquarius tangencie todas essas questões.

Kleber Mendonça Filho é honesto quando nos permite questionar a personagem, colocando de forma aberta os elementos que poderiam ser usados contra ela de maneira política. Clara não é livre de fantasmas e o filme dá vazão a isso. Pesadelos sociais. A imagem da empregada negra que rouba, e que não tem nome, tamanha é a invisibilidade. A tensão com a possibilidade de perder a vida despreocupada, que Clara pensa ter por direito. O câncer curado que ainda é ferida aberta. Ao abrir espaço para esses pequenos momentos de terror, o diretor dialoga com suas outras obras e relembra que, para cada pesadelo que vive a personagem de elite, há uma série de horrores que se perpetuam com a manutenção do status quo.

Kleber Mendonça nos torna cúmplices dos julgamentos sociais que se estabelecem, ora por meio de zooms, ora pelo discurso – de Clara ou do filme, ou mesmo nosso, ao nos identificarmos com ela, como classe média esclarecida? Acreditamos que os serviçais do engenheiro antagonista podem roubá-la. Tememos pelas tensões que podem ocorrer na visita à favela Brasília Teimosa. Sentimos alívio ao vê-la incorporada à imagem de Recife sem torres gêmeas. Prédios altos, favelas, o mar. Clara incorpora o amor pela cidade imperfeita.

Não parece interessante à direção do filme que ela seja definida como a mulher rica, a mulher velha, a mulher política, a mulher revoltada. Nem mesmo que seja totalmente esclarecida. Há o interesse de revelar, aos poucos, um ser humano.

É certo que as recusas de Clara são possíveis de acordo com seu lugar na sociedade, se dialogamos com a realidade. Poderia uma mulher pobre, sem “cinco propriedades” e com pouca educação para saber de seus direitos, ter enfrentado uma empresa imobiliária poderosa? As razões políticas de sua coragem são fáceis de assimilar.

A humanidade por trás de seu modo de ver as coisas, no entanto, é a matéria primordial do filme – e é claro que toda vida é política – mas toda vida é um tanto mais. É inclusive contradição. Clara não tolera viver sob os rótulos aplicados a ela. Não pode ser apenas “mãe” como acusa o rancor dos filhos, recusa-se a ser “velha” e “datada” como chamam o prédio Aquarius.

Por ter sobrevivido a uma sentença de morte, não se vê como “passado” apesar da idade, e não aceita ser “sozinha”, trazendo as pessoas para perto de si quando precisa, ainda que nem sempre tenha realizada sua vontade de ter ao redor uma grande família. A relação com a empregada Ladjane traz à tona as relações de um Brasil confuso em sua narrativa de desigualdades, nem sempre tão óbvias. Clara não possui só riqueza: tem família. Ladjane exibe a foto do filho que se foi.

O exemplo de tia Lúcia é herança bem maior que a penteadeira que permanece no antigo apartamento. Reconhecimento pelo trabalho, dinheiro e poder orbitam as duas mulheres, intelectuais e bem-nascidas. Mas são as experiências do passado e do presente que trazem a tal dimensão humana para os espaços em que habitaram. O apartamento no edifício Aquarius é para as ambas casa e corpo, e para Clara o corpo ainda está presente. Ela tem uma consciência pulsante e manifesta a respeito disso. Clara conquista o público porque valoriza o que a faz feliz.

Talvez por isso a expressão maior da personagem se dê através da música. Se toda arte é capaz de chegar às pessoas de maneiras diferentes, a música é singular em sua visceralidade, por precisar apenas de ouvidos e coração para ser apreciada, por atravessar gerações com tanta facilidade. Através da música Clara se identifica com a jovem namorada do sobrinho, e a emoção compartilhada não tem idade. As duas se complementam.

No final, as contradições de Clara são “perdoadas” porque a emoção do público também encontra abrigo no apartamento cheio de vinis que se confunde com a personagem. E Kleber Mendonça Filho nos entrega um prédio que, como enfatiza Clara, não está vazio. Está repleto de significados.

REPRESSÃO E REBELDIA: CINCO GRAÇAS

No ano passado, o ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro foi um filme curto, apenas 80 minutos, que contava a história de duas mulheres que pouco falavam e, mesmo assim, conseguiram encapsular boa parte da história da Polônia pós-Segunda Guerra durante a ditadura stalinista no começo da década de 60.

A conversa ao entorno de Ida nas semanas que precederam a premiação, entretanto, girou em torno da fotografia estonteante da obra, que rendeu outra indicação ao filme, algo raro quando se trata de filmes estrangeiros e o Oscar. Sua capacidade de contar histórias que ultrapassam o individual para abarcar o coletivo, embora menos comentada, permanece notável. A diretora turco-francesa Deniz Gamze Ergüven exibiu uma habilidade narrativa semelhante este ano com seu primeiro longa-metragem, Cinco Graças, que concorre ao mesmo prêmio que Ida ganhou em 2015.

Ergüven nos apresenta cinco irmãs cheias de vida e liberdade. Órfãs, as cinco moram com a avó em uma pequena cidade do interior que, com crescente conservadorismo, observa o comportamento das meninas com reprovação. Após brincadeiras com garotos na praia, comentários maldosos chegam aos ouvidos do tio das meninas e ele obriga as irmãs mais velhas a passar por um teste de virgindade. Depois disso, as cinco são submetidas a mais uma série de situações humilhantes: grades são instaladas em toda a casa, elas param de ir a escola, casamentos começam a ser arranjados para as mais velhas.

A falta de direitos é especialmente amarga quando eles um dia nos pertenceram. O mais doloroso para elas ao lidar com sua nova situação é saber que antes eram livres. Felizmente, é essa mesma consciência que mantém a rebeldia viva dentro delas, andando de calcinha pelo quintal– mesmo sendo obrigadas a usarem vestidos “cor de cocô” do lado de fora – fugindo de casa para assistir a um jogo de futebol, fazendo sexo anal com o namorado para conservar o hímen intacto.

Contra a perda de direitos, as Cinco Graças ainda possuem algumas ferramentas com que lutar, mas a situação se agrava de forma preocupante quando elas se veem isoladas. A separação das irmãs é o que as debilita mais profundamente. A atmosfera da casa a que estão confinadas se torna cada vez mais opressora conforme elas são separadas uma das outras.

Ergüven nos mostra uma geração de mulheres turcas que está sendo reprimida, mas ao mesmo tempo nos dá esperança em sua união. Juntas elas são mais fortes. Vemos essas meninas serem submetidas a testes de virgindade e serem trancadas como princesas em suas torres, e quem as salvará não será nenhum príncipe. Elas só podem contar com elas mesmas e suas irmãs para sobreviver.

A Turquia foi um dos primeiros países do mundo em que mulheres conquistaram o direito ao voto, na década de 30, muito antes da França, por exemplo. O país possui uma população majoritariamente mulçumana e é oficialmente laico. Da década de 80 a 2000 o movimento feminista teve grande força no país e, desde 1983, o aborto até a décima semana de gestação é legal. Em 2003, entretanto, com a chegada do partido conservador AKP ao poder, muito do progresso que havia sido conquistado até então caiu por terra.

O atual presidente turco, Tayyip Erdoğan fez declarações públicas dizendo que métodos contraceptivos são traição e que ameaçam a linhagem turca. Desde 2012, a constante comparação entre o aborto e assassinato feita por Erdoğan tem incentivado hospitais públicos a se recusarem a realizar a operação, desafiando a lei vigente. Mesmo em grandes cidades como Istambul, existe uma grande dificuldade em conseguir o cuidado apropriado, o acesso a abortos seguros fica restrito a mulheres que podem pagar pelo procedimento em hospitais particulares. As mudanças no país, entretanto, podem se mostrar ainda mais profundas. Escolas que a princípio eram laicas estão sendo transformadas em colégios religiosos, a educação básica do país está reproduzindo ideais conservadores que podem significar décadas de retrocesso.

A Turquia se encontra profundamente dividida entre dois lados opostos, um progressista, outro retrógrado, não muito diferente do acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A ascenção de políticos como Jair Bolsonaro e Donald Trump marca um crescente conservadorismo ao mesmo tempo que grupos de resistência ficam mais fortes. O movimento feminista turco continua a existir e a lutar, e Cinco Graças dá a entender que as mulheres estão muito longe de desistir dos seus direitos sem uma boa briga.

EXCESSOS E AUSÊNCIAS DE TARANTINO: OS OITO ODIADOS

A história de Os Oito Odiados é simples: durante uma nevasca, o caçador de recompensas John Ruth (interpretado por Kurt Russell) tenta levar a criminosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) até Red Rocks, onde ela será enforcada. No caminho, eles encontram outro caçador de recompensas o Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) e o suposto xerife de Red Rocks, Chris Mannix (Walton Goggins). Eles são obrigados a parar no Armarinho da Minnie, onde somos apresentados ao resto dos “odiados” (uma tradução mais apropriada seria “detestáveis” ou “odiosos”), o mexicano, Bob (Demián Bichir), que está tomando conta da estalagem durante a ausência de Minnie, o novo carrasco de Red Rocks, Oswaldo Mobray (Tim Roth), o misterioso caubói Joe Gage (Michael Madsen) e um veterano da guerra civil americana, General Smithers (Bruce Dern).

Oito pessoas dividindo um pequeno espaço enquanto a desconfiança envenena a atmosfera. Estaríamos voltando ao começo da carreira de Tarantino? Estamos diante de um novo Cães de Aluguel, um com dinheiro e prestígio suficiente para durar quase três horas e utilizar um formato de tela que quase não se vê desde a década de 60? Se a intenção era mostrar a maturação do diretor, esse filme falhou miseravelmente. A tensão que era de se esperar só é construída pela trilha sonora composta pelo lendário Ennio Morricone, que, apesar de genial, não é suficiente para carregar o filme sozinha. Em certo ponto depois de mais de uma hora de filme, Tarantino ainda tenta criar alguma expectativa através de um narrador que não aparece mais e que descreve exatamente o que o espectador é capaz de ver sozinho. Talvez seja a duração exagerada do filme ou a perda de Sally Menke, a montadora com quem Tarantino trabalhava há anos – seja qual for o motivo, o ritmo é arrastado.

O problema do filme, entretanto, vai além disso. Parte do atrativo dos filmes do Tarantino, o momento em que o assassino sádico de mulheres é espancado ou o dono de escravos é explodido não está lá. Ou melhor, está lá, mas a construção do filme para justificar tamanha violência não é convincente. Enquanto nos outros filmes, violência sádica e horrível é recompensada com uma morte grotesca, neste temos um grupo de pessoas igualmente ruins, cada uma representando uma faceta do que está na base do que temos hoje como os Estados Unidos; o colonizador inglês, o negro, o sulista velho e preconceituoso, o trabalhador, o representante da lei, o mexicano, a criminosa, o “self-made” man. Moralmente, nenhum deles se salva. O general e o xerife sulistas não surpreendem ninguém com seu racismo, mas os personagens negros também mostram uma natureza preconceituosa, descobrimos que Warren matou indígenas durante a guerra, Minnie detesta mexicanos. Não é muito difícil perceber pela estrutura do filme que todos vão morrer. Não há tensão aqui; nesse ponto, a única dúvida é como cada um vai morrer.

Jennifer Jason Leigh como Daisy Domergue

Em vários aspectos, o filme se excede, até mesmo para o que já esperamos do diretor. Ele é mais longo, mais gratuitamente violento e até mais pomposo na sua escolha de formato. Sentimos uma falta do que tornaria o filme aceitável em seus excessos. Não existe trama para justificar sua duração, os personagens não são explorados o suficiente para nos importarmos com a violência e o formato de tela escolhido parece apenas o capricho de um diretor auto-indulgente.

A única personagem feminina do filme com tempo de tela significativo é Daisy Domergue, a assassina cujo crime não é explorado ou discutido e que vai valer 10.000 dólares a Ruth quando eles chegarem a Red Rocks. Ao longo do filme, vemos Daisy ser incessantemente espancada por Ruth. Bem, já houve inúmeras discussões nos últimos tempos sobre a diferença entre retratar uma realidade machista e fazer uma representação machista. Se pararmos para fazer uma análise de Os Oito Odiados, não é muito difícil ver que ele faz parte da segunda categoria. O espectador é levado a rir dos socos, pratos de comida levados na cara e qualquer violência em geral direcionada a Domergue. Mais que isso, todos os outros personagens, homens cujos crimes testemunhamos durante o filme, têm momentos para demonstrar sua humanidade, desde o velho general racista que quer apenas saber o que aconteceu com seu filho até o espancador John Ruth, que segue seu código de honra próprio. Os personagens masculinos são “legais”. São eles os porta-vozes dos já famosos diálogos tarantinescos, eles têm os gracejos, as piadinhas, o charme que leva o espectador a se afeiçoar a eles independentemente de suas ações desprezíveis. A Domergue ficam relegados as falas irritantes, o racismo indefensável, a voz ranhenta, a manipulação “feminina”. Vemos praticamente todos os homens do filme matarem. Vemos muito deles serem racistas e misóginos. Domergue é, dos oito, quem comete menos crimes abomináveis, mas, no final, é ela que está sem dentes, coberta de sangue e com pedaços de cérebro no cabelo. Sua morte agonizante é o momento catártico do filme que em outros universos do mesmo diretor foram reservado apenas aos mais detestáveis personagens, dentre eles, Hitler.

Os Oito Odiados possui muitos aspectos passíveis de debate e alguns pontos de fato positivos; o que quer que Tarantino estava querendo dizer sobre raça pode ser discutido, a trilha sonora é um ponto alto, a fotografia é belíssima. O machismo, entretanto, é indefensável. Qualquer que seja a “metáfora” que o filme tentou retratar, nada justifica ver uma mulher ser repetidamente espancada ao longo de 3 horas sem nunca cometer um terço dos crimes dos outros personagens ao som das risadas da plateia.

O FUTURO DA GALÁXIA NAS MÃOS DE UMA MULHER: STAR WARS VII – O DESPERTAR DA FORÇA

Quando foi anunciado que George Lucas vendeu sua produtora Lucasfilm para a Disney, e essa última indicou que faria uma nova trilogia de Star Wars, houve um misto de empolgação e temor pelo que estava por vir. Mas pelo visto foi uma decisão acertada, pois este novo filme é visivelmente superior à trilogia anterior (os prequels), e traz o que os fãs mais gostavam da amada trilogia original, com cenas, personagens e até enredo bastante parecidos.

Confesso que não estava muito interessada em mais um filme de Star Wars, mas quando soube que os protagonistas seriam uma mulher e um homem negro, achei que valia a pena conferir. E valeu mesmo. Rey, uma jovem catadora de lixo que tem muito potencial para a Força, e Finn, um stormtrooper rebelado, formam junto com o piloto latino Poe Dameron um trio de novos herois muito carismáticos, além de trazerem a representação de minorias que tanto esperávamos para a saga.

Muito se falou sobre o diretor J. J. Abrams ter um talento especial para reviver franquias antigas, e ele continua mostrando aqui essa destreza, trazendo elementos dos filmes clássicos de Star Wars e conseguindo ao mesmo tempo introduzir novos personagens e novas histórias com grande facilidade. Sim, muitas partes da trama são bem familiares, remetendo muito ao quarto episódio da franquia – Uma Nova Esperança, com alguns elementos quase literalmente trazidos de volta sob outros nomes, como a Starkiller (uma estrela da morte 2.0), Jakku (um planeta desértico tal qual Tatooine), novas coligações do bem e do mal (agora chamadas Resistência e Primeira Ordem), dróides fofinhos que guardam informações importantes, vilões mascarados que seguem ordens de chefões deformados, órfãos desolados que descobrirão seu potencial, etc. Por um lado, essa escolha traz de volta o que os fãs mais gostaram no passado e assegura que continuarão interessados na série, visto o pouco apreço que os prequels acabaram despertando. Por outro, às vezes essa repetição de fórmulas cansa um pouco, embora no geral o filme consiga balancear bem os velhos e novos elementos.

De qualquer forma, por mais que a trama de Star Wars siga sempre a clássica estrutura da jornada do heroi e tenha potencial para lidar com temas complexos, traçar paralelos com mitologias milenares e também com conflitos atuais, o enredo e o desenvolvimento não atingem realmente esse nível de complexidade, se resumindo a um cinema mais pipocão mesmo, com a clara intenção de entreter. Creio que a força da série esteja mesmo no mundo fantástico criado, que é realmente muito fascinante, e no visual e peculiaridades dos personagens, que os fazem memoráveis. Nesse filme há também um grande esforço para despertar uma bela nostalgia nos espectadores, resgatando personagens queridos da trilogia original, e isso funciona muitíssimo bem, inclusive pelo tanto de aplausos que ouvimos no cinema nesses momentos. (Alguns spoilers a seguir) Algumas possíveis quebras de lógica não me incomodaram tanto quanto a outras pessoas, em especial na batalha final, quando há um certo estranhamento sobre a performance tão boa dos herois destreinados. A diversão da cena e do resto do filme fazem relevar facilmente esses aspectos.

A parte visual está espetacular. Os efeitos são realmente magníficos, e as imagens astronômicas dão um banho em muitos outros filmes do gênero. O trabalho de câmera é excepcional, assim como os efeitos sonoros que caracterizam as famosas naves e armas, e as batalhas são abundantes e bem empolgantes, ajudadas pela decisão de usar menos computação gráfica, tornando algumas cenas mais convincentes que nos filmes anteriores. Por outro lado, eu sempre acho meio problemático esses filmes de “guerra” a representarem de modo tão entusiástico, com os personagens comemorando enquanto atiram nos inimigos. Principalmente porque os stormtroopers são deliberadamente desumanizados, quase como se fossem robôs, para os heróis terem em quem atirar sem culpa. O filme cumpre seu objetivo de aventura e entretenimento com louvor, mas acho que esses temas poderiam ser bem mais discutidos do que são atualmente. Até porque uma das cenas-chave do filme mostra Finn se rebelando contra a Primeira Ordem e decidindo deixar seu posto de stormtrooper justamente pelo horror da guerra e suas consequências (embora, logo após passar para o lado da Resistência, o próprio Finn comece a atirar contra os stormtroopers sem demonstrar muito remorso, gerando uma dúvida sobre que posicionamento a série vai seguir em relação a isso).

No que diz respeito a mulheres, esse filme fez um notável avanço. Há mais mulheres na figuração, nas multidões (pra quem não sabe, isso também é raro em Hollywood), nas salas de controle, pilotando naves, e também não há princesas em tanguinhas. Ainda não vemos uma representação totalmente balanceada, 50% tal como na população do planeta, mas só de mulheres estarem presentes nesses vários cenários já é possível perceber um grande avanço. Alguns dos figurantes e personagens menores também são negros e asiáticos, o que contribui para deixar a galáxia com uma representação mais inclusiva e realista da nossa própria sociedade. Ainda há algum trabalho a ser feito, que é mostrar mulheres interagindo mais umas com as outras, pois o filme só passa no teste de Bechdel por um único diálogo entre Rey e a alien Maz Kanata. Sendo Rey a protagonista, o fato desse filme passar por tão pouco mostra que ela fica a maior parte do tempo convivendo mesmo com os homens do filme. Em um mundo ideal, até o próprio Poe Dameron poderia ser uma mulher, assim como o comandante “nazista”, o alien que compra sucata, ou o próprio vilão, sem mudar absolutamente nada na história, e faria o filme passar no teste de Bechdel facilmente (só iria no máximo irritar muitos nerds machistas).

Outra coisa boa é que, além da protagonista, existem algumas mulheres de destaque: Maz Kanata (a alien interpretada por Lupita Nyong’o), Phasma (a comandante dos stormtroopers), e Leia (interpretada pela mesma Carrie Fisher da primeira trilogia). O lado ruim é que nenhuma delas conversa com a outra, salvo aquele único diálogo que mencionei. No final, Leia e Rey se encontram, e eu pensei “finalmente vamos ter um diálogo mais substancial entre duas mulheres!” Mas elas apenas se abraçam, sem trocar nenhuma palavra. Detalhe: ali era a primeira vez que elas se encontraram, não se conheciam antes, e entretanto os responsáveis pelo filme acharam que elas não precisavam de nenhum diálogo ou alguma interação maior. Fico pensando se esse momento, além de tudo, não atribui a Leia uma função meio maternal, de acolhimento e apoio incondicionais. Por que motivos ela, general da Resistência, iria abraçar uma pessoa que ela acaba de conhecer, sem trocar uma palavra sequer antes? Sei que Rey fez coisas grandiosas e foi corajosa e etc, mas será que conseguimos imaginar Han Solo fazendo o mesmo com alguém que ele acabou de conhecer? O abraço parece ter a função de resumir e substituir o tempo que uma interação maior entre as duas tomaria, visto que a única outra cena que aparece mais na frente é quando Leia se despede de Rey dizendo “que a força esteja com você”, mas Rey nem responde, não é propriamente um diálogo. Eu particularmente acho que seria muito bom poder ver essa relação se desenvolver mais na tela, nem que fosse nos próximos filmes.

A morte de Han Solo foi um momento sobre o qual ainda não sei bem o que pensar. Sempre acho meio ruim quando matam um personagem para motivar a ação de outro, até porque esse recurso já é mega clássico e manjado. Mas, de fato, a série usa a morte do mentor como um recurso recorrente, e não podemos negar que funciona. Talvez por Han Solo ser um personagem tão icônico, e que funcionou tão bem nesse filme, sua falta seja mais sentida. O fato da cena ser bem similar com a de quando Luke descobre que Darth Vader é seu pai no episódio V me tirou um pouco do clima, pela intenção de recriar uma cena épica nos mesmos moldes. Acho que esse tipo de elemento surpresa também tem que ser entregue realmente de surpresa, de forma rápida. Com o tanto de closes e demoras pra causar suspense, o público consegue adivinhar o que vai acontecer, e a cena perde muito da força que poderia ter.

O vilão Kylo Ren, aliás, vem dividindo opiniões, com algumas pessoas gostando bastante de sua história e performance, e outras achando que o ator não convence muito. Acho que estou mais pro segundo time, de fato não achei o ator muito convincente sem a máscara, ele para de parecer ameaçador e vira uma espécie de garoto mimado revoltado. É provável que os próximos filmes o desenvolvam mais, afinal sua história tem pano pra manga, principalmente por ser um sith em formação, ainda demonstrando um certo descontrole e hesitação que podem apresentar várias nuances para seu personagem.

Espero que essa nova trilogia viva para expandir o potencial visto nesse primeiro filme, e que o personagem de Finn seja um pouco mais bem explorado também. Apesar de ser co-protagonista, otimamente interpretado por John Boyega, e ter alguns momentos bem interessantes (como sua cena de introdução), seu desenvolvimento ainda é um pouco mais simples que o de Rey. Eu também fiquei um pouco decepcionada que Lupita Nyong’o esteja irreconhecível no filme, com até a voz alterada, visto que sua personagem é idosa. Porém, eu já acho Rey uma protagonista bem interessante. Ela é uma heroína hábil, mas também demonstra emoções e por vezes fragilidades, o que dá nuances à personagem. Não concordo muito com o título de nova Mary Sue que ela vem recebendo de alguns, inferindo que seja uma personagem perfeita demais. Acho que essa impressão vem mais por causa da trama, que resolve alguns elementos-chave de forma apressada, ou da falta de exposição (por exemplo sobre como ela aprendeu a pilotar naves). O filme também se preocupa demasiadamente em demonstrar o quanto Rey é auto suficiente, como nas diversas vezes em que Finn tenta salvá-la, só para ficar surpreso com o fato dela conseguir escapar sozinha, ou na cena cômica em que eles correm de mãos dadas, e Rey literalmente fala que não precisa daquilo. Não sei se isso foi uma decisão acertada do filme, para os espectadores, assim como Finn, irem aos poucos aceitando o fato de Rey ser independente, ou se isso acaba aumentando essa sensação de protagonista perfeita demais, em vez do filme já normalizar desde o início o fato de mulheres poderem se salvar sozinhas sem surpresa.

Por fim, a atriz Daisy Ridley é bem carismática e faz de Rey alguém com quem o público pode se identificar facilmente. Resta ver o que virá com os próximos filmes, felizmente essa nova trilogia já começou muito bem.

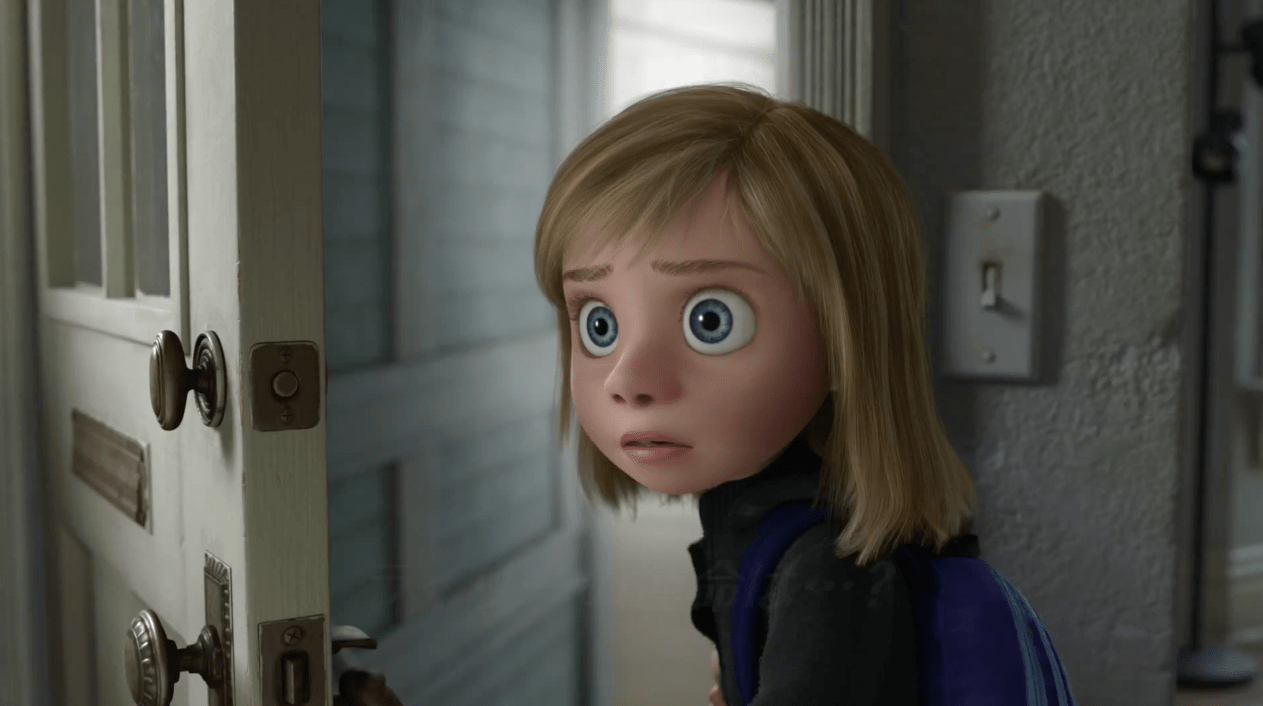

DO QUE SOMOS FEITOS: O AMADURECIMENTO EM DIVERTIDA MENTE

A Pixar é conhecida tanto pela inconfundível qualidade técnica de suas animações quanto por unir a essa qualidade roteiros sensíveis e inteligentes, que resultaram em grandes obras da animação, como “Toy Story” (1995), “Procurando Nemo” (2003), “Up – Altas Aventuras” (2009) e “Wall-E” (2008), só para falar nos meus favoritos.

Infelizmente, até mesmo a Pixar seguiu a tendência atual do cinemão americano de investir grande parte de seus recursos em sequências e prequels (ou prequelas), em troca de segurança nos retornos de bilheteria e da manutenção de seu paralelo mercado de brinquedos e roupas baseados nos filmes. Tal prática faz sentido para grandes executivos do cinema e para crianças, que gostam de (e são incentivados a) se alimentar repetidamente dos filmes pelos quais sentem carinho. A proliferação das continuações, remakes e prequelas, no entanto, inunda as salas de cinema de mais do mesmo e faz mais pelo bolso dos estúdios que pela continuidade dos avanços artísticos da área.

Dessa forma, a Pixar fez alguns filmes menos ousados nos últimos anos, como a sequência “Carros 2” e “Universidade Monstros”, prequela de “Monstros S.A”, logo após a última continuação de “Toy Story”.

Bom, articulei toda essa reflexão para dizer quão positiva foi minha surpresa ao assistir “Divertida Mente” (2015), um filme que traz frescor à narrativa de animação americana, com a simples e bem elaborada fantasia sobre como funciona a mente de uma criança.

Acompanhamos o crescimento de Riley, uma menina de 11 anos, enquanto conhece e aprende a lidar com os próprios sentimentos. No filme, eles são resumidos e personificados em cinco identidades: Alegria (a primeira a surgir, e líder entre os outros), Tristeza (constantemente deixada de escanteio pela primeira), Nojinho, Medo e Raiva. A princípio a vida de Riley é cheia de Alegria, rodeada pelo amor dos pais, dos amigos e motivada pelo esporte que ama. Tudo se desestabiliza quando, por problemas financeiros, a família se muda para São Francisco, uma cidade completamente oposta a Minnesota, que eles deixam para trás.

A beleza da computação gráfica e a concepção artística do filme saltam aos olhos. As duas instâncias narrativas, o mundo dentro da mente de Riley e o próprio mundo da garota, se cruzam referenciando o cinema. Através de uma grande tela, os Sentimentos assistem ao mundo de Riley. Quando ativam as lembranças, elas se projetam na tela. O mundo dos sonhos, na história, é como uma produtora de cinema, “filmando” ideias misturadas baseadas em um roteiro do que Riley tem pensado e vivido.

De certa forma, o filme tem uma leitura desencanada e sem muita responsabilidade da teoria freudiana, como exemplo, quando o palhaço que vive no inconsciente resolve invadir o mundo dos sonhos. As explicações mais simples sobre porque as coisas são como são em nossa mente divertem e nos fazem entrar na brincadeira do filme – é impressionante o número de teorizações e divagações na internet sobre quais seriam os Sentimentos líderes, as Ilhas de Personalidade e memórias-base de cada pessoa, mostrando que o universo interno do filme é forte e coerente. E incrivelmente lúdico: é impossível não se deliciar com a fábrica de abstrações e a redução das personagens a formas simples.

Entre outras teorias: seria Riley (que tem um nome bigênero) uma personagem não binária ou gender fluid, porque seus Sentimentos tem gêneros mistos, em oposição aos Sentimentos de outros personagens do filme? Eu tendo a acreditar que mistura de personificações sentimentais de Riley se deve mais à diversificação das personagens do filme que a uma representação assumida de personagem de gênero indefinido. Mas a maneira como essa possibilidade mexe com os sentimentos e a fantasia de crianças e jovens deveria dizer algo à indústria. Representação importa, experiências importam.

Riley, aliás, é um encanto à parte: se para a criançada estar em sua mente deve ser divertido, para o público mais maduro é um deleite. Suas dúvidas, medos, anseios e confusão são facilmente reconhecíveis e tornam sua simples jornada muito comovente. As metáforas são certeiras: aos 11 anos, ou quando estamos crescendo, não sabemos lidar com a tristeza, começamos a perder nossos amigos imaginários, nossas velhas brincadeiras não tem mais graça, e alguns de nossos laços se rompem.

A cada Ilha de Personalidade que desaba, a menina trilha um passo no doloroso caminho de crescer e se reinventar. No final, era apenas necessário. Tendo crescido sempre com Alegria, protegida pelo conforto de sua vida, Riley precisava conhecer a Tristeza para amadurecer e aceitar mudanças externas e internas. Como não se identificar com essa pequena heroína?