CINEMA DE MULHERES DA BEIRA DO RIO MADEIRA

Foto: Marcela Bonfim

11 de abril de 2021 foi o último dia da primeira edição do Guaporé Festival Internacional de cinema ambiental, festival criado este ano em Porto Velho, capital de Rondônia, via lei Aldir Blanc, uma iniciativa de Raissa Dourado. De São Francisco (EUA), onde vivo agora, acompanhei esse festival online com um entusiasmo especial. Escutei as vozes das pessoas realizadoras1, comentei no chat e assisti aos filmes locais desejando que eles fossem diferentes. A rapidez dos cortes, a temporalidade das imagens, o excesso de música sobre os sons, o desencaixe entre o ritmo dos filmes e as vidas que eles fazem vibrar em quadro me atravessaram com estranhamento. Busquei nesses filmes o tempo. Desejei um respiro antes de passar para a próxima imagem. Pedi silêncio. Estava constantemente esperando o momento fílmico em que seria possível ser tocada pelos sons ambientes que deveriam, ao meu gosto, emergir daquelas imagens.

Mas os filmes me surpreendem e me mobilizam. Sinto que esses filmes, realizados majoritariamente por mulheres, anunciam um vento bom vindo das terras do norte. O festival, um evento virtual sem nenhuma relevância no âmbito nacional, surge, talvez, como um momento histórico da invenção do cinema rondoniense porvir. E tudo isso ativa, em mim, um desejo de retorno.

Deixei Porto Velho para estudar cinema há 17 anos. Graduação, mestrado, mestrado, doutorado. A passagem decisiva de uma língua para outra língua se deu estudando o violento filme Iracema, uma transa Amazônica (1976), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, durante um mestrado em Paris. Foi lá que desenvolvi minha formação cinéfila e fortaleci meu amor profundo pelo cinema brasileiro. Como se estar longe me aproximasse do nosso cinema. Algo próximo do que sinto agora, diante desse cinema rondoniense ainda tão precário, mas importante de ser notado.

Passei os dias seguintes imaginando conversas a respeito dos filmes, com as cineastas de Rondônia. Eu disse mentalmente para a Roseline Mezacasa, historiadora indígena que fez um filme com o povo Makurap, que a cena da pesca do filme Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018) está entre as mais maravilhosas da história do cinema dedicadas a essa ação. Os planos em que acompanhamos cada gesto do encontro do indígena com sua pesca são tão deslumbrantes que quase consigo esquecer, por um segundo, o quão destoantes soam as músicas que foram inseridas em boa parte do filme. Na conversa imaginária com Michele Saraiva, correalizadora do curta experimental Banho de Cavalo (2016), de Michele Saraiva e Francis Madson, falei que gosto da maneira como o filme dela se desprende da razão para expressar o sentimento estarrecedor que sempre nos atravessa ao percorrer as margens do deserto crescente que é a BR-364. Como a Michele Saraiva se ocupou da montagem dos documentários da Simone Norberto (Nazaré Encantada, 2018) e da Raissa Dourado (Vozes da Memória, 2019), nossa conversa imaginária se desdobrava da intensidade dos cortes do curta dela para a elaboração dos dois documentários, um tanto convencionais, que ela ajudou a dar forma. Em meio às conversas imaginárias aconteceu uma conversa de verdade, virtual, com Marcela Bonfim. Da sala da espaçosa casa de madeira, de onde Marcela tem uma vista privilegiada do pôr-do-sol do Rio Madeira, ela me descreveu euforicamente os quatro projetos de filme em realização. Todos já tem título. Dois deles já receberam um “boneco” (uma primeira estrutura na timeline), enquanto que, para os outros dois, “estar em realização” significa que parte de suas imagens já foram extraídas do mundo.

Inspirada por essas conversas, imaginárias e reais, fabulei um espaço de troca possível através da escrita. As conversas com as realizadoras acabaram acontecendo, por meio do que a tecnologia nos permite hoje, e pontuaram os caminhos tomados neste texto. E por que escrever a respeito de cinco filmes rondonienses feitos por mulheres e somente deles? O sentido de conjugar iniciativas fílmicas tão variadas se deve ao fato de todas elas se empenharem, a seus modos, na criação de imagens e sons habitados pela escuta, pela memória, pelo encontro, pelo desejo e, por que não, pelo encantamento da beira do Rio Madeira e das vidas nas florestas. Também me interessa o fato de que os filmes são realizados por mulheres que atuam, em diversas frentes, pela consolidação de uma cena cinematográfica local. Os filmes delas dizem alguma coisa das minhas investigações, eles são pontos de partida que me ajudam a me reencontrar. E este ensaio dedicado ao cinema rondoniense feito por mulheres, surge, para mim, como uma maneira de me aproximar de casa.

*

querer ver o que já não está

(notas sobre Banho de Cavalo, de Michele Saraiva e Francis Madson,

filmado em 2014, montado e lançado em 2016,

produção independente)

Às margens do pasto e da soja, há vida. Um cavalo no chão com as patas para o ar irrompe na tela logo após uma sucessão de planos mostrando aquilo que mais se vê nas estradas do Norte. Gado, máquinas, fumaça, carreta com gigantescas toras de árvore. Em outro instante rítmico, vemos uma pessoa caminhando em círculos dentro de um curral. Ela desaparece e aparece na imagem, repetidamente, aludindo a um recomeço sem fim. A repetição e o recomeço são fenômenos importantes nesse curta experimental que foge das regras da retórica clássica para tracejar alguns prenúncios do fim do mundo. O filme emerge da experiência de uma viagem de um mês pelo interior do Estado de Rondônia. Michele Saraiva e Francis Madson, diretor teatral, percorreram os 52 municípios do Estado no âmbito de uma itinerância do SESC-RO, onde Michele S. trabalhou durante alguns anos como técnica de cultura. Na época, ela já desejava viver com o cinema e a fotografia, e costumava sair com uma câmera junto ao corpo. As imagens que compõem o filme fazem parte de um arquivo privado de cerca de cinco horas de material bruto captado nos intervalos e pausas dessa pequena expedição. O curta-metragem traz também pequenos sketches, performances encenadas em lugares que instigaram a atenção ao longo do percurso. O filme se inventou aos poucos, improvisadamente, diante das paisagens, acontecimentos, conversas que marcaram essa experiência avassaladora que é ver de perto, profundamente, “as terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar”2, como define tão bem Davi Kopenawa.

Fig. 1 Fotogramas de Banho de Cavalo (2016), curta experimental de Michele Saraiva e Francis Madson, com trilha sonora original da banda rondoniense “Tuer Lapin”.

“O que a gente queria era trazer um pouco das sensações que a gente tinha e sentia olhando, de passagem, as cidades do interior e aqueles lugares (…) Um pouco da vastidão, da solidão, de um isolamento, de um incômodo, da devastação, da castanheira solitária que permanece no meio de um pasto. É toda essa imagem da destruição porque tudo virou pasto ou plantação de soja.”

Michele Saraiva

A história de Rondônia é essa: a modernidade chegou nas florestas pelo processo de colonização destruindo tudo, abrindo estrada, fazendo desaparecer o que está no caminho, tirando a vida por onde passou – e trazendo novas vidas também. Nas primeiras fotografias do território de Rondônia tomadas pelo estadunidense Dana Merrill, é possível ver o que já não está – cachoeiras, povos, bichos, florestas, trabalhadores do mundo. E o início do processo de destruição. Destruição que se dá hoje, como sugere o curta de Michele Saraiva e Francis Madson, de forma diferente, embora a lógica do desaparecimento continue a reinar. De umas décadas pra cá, até as pessoas que lutam pela natureza ou por condições de vida melhores desapareceram. Foi isso que me ocorreu ao me confrontar com o movimento de aparições e desaparições na cena do curral. Para Michele, que guarda um carinho especial pela cena – afirmando ser a passagem que mais gosta de seu filme –, o jogo aparição/desaparição é uma tentativa de expressar a sensação de imobilidade transmitida pelas pessoas com quem conversaram nos municípios onde vivem muitos trabalhadores rurais — a mão de obra barata dos latifundiários da região. Muitas pessoas demonstraram o desejo de sair de lá, “correr mundo” (como dizia Iracema no filme de Bodanzky e Senna), mas não viam perspectiva nenhuma para isso, comentou Michele. Estão enclausurados naquela vida de dias iguais, pobreza e pequenos prazeres. Ao descrever esses encontros, Michele acrescenta: “O filme é um fragmento de histórias ouvidas na viagem e de sensações que foram brotando ao longo do percurso”.

Era o fim da tarde e o sol sanfranciscano se punha quando Michele S. me contou que o título do seu curta-metragem experimental, Banho de Cavalo, provém de uma lenda que ela desconhecia até então. Falamos, num cara a cara virtual, sobre a importância do cinema em nossas vidas, apesar de termos crescido em lugares onde o cinema raramente chega. Michele nasceu e cresceu em Guajará-Mirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia. Minha mãe também é originária de lá e isso favorece uma partilha de memórias e afetos entre a gente, embora nem nos conheçamos tanto. Nessa conversa, compartilhamos nosso estranhamento em relação a percepção do tempo ao deixar a temporalidade de Rondônia. Somos atravessadas por outro tempo, um tempo que escorre de outra maneira. Falamos do desencaixe intermitente que é confrontar a temporalidade das grandes metrópoles (ela vive agora São Paulo, eu vivi anos em Paris e agora em São Francisco), e como isso mexe conosco, altera nosso modo de sentir, de agir, de pensar, de habitar o mundo.

As alterações são inenarráveis, porém continuo sendo caracterizada como uma pessoa devagar. Talvez por isso queria encontrar outra temporalidade em Banho de Cavalo, desejei que os planos durassem mais e sinto muita falta dos sons ambientes ou pelo menos de alguns momentos de respiro e silêncio, sem música. Comentei isso em nossa conversa e Michele contou que de fato, no primeiro corte, ela buscou dar ao filme algo do “tempo amazônico” que sentimos. Só que suas imagens não a permitiam isso. Talvez pelo fato de terem sido tomadas num processo de deslocamento, avançando por aquelas paisagens, dentro de um automóvel, suas imagens carregam a mobilidade da experiência vivida e a sensação de aceleração. “São imagens de passagem, estávamos de passagem”, disse Michele. O intervalo de quase dois anos entre a tomada e a retomada das imagens no processo de montagem fez com que ela enxergasse no material outro filme, mais dinâmico e visceral. Michele montou Banho de Cavalo em São Paulo, remexida pelos sons e agitações da Rua Augusta, onde vive desde 2015.

Os planos que mostram o cavalo, filmados em dois tempos, na ida e na volta, deram origem ao título do filme. No trajeto de ida, eles avistaram um cavalo esparramado no chão, na beira da estrada. A cena inventada mostra o cavalo em primeiro plano e ao fundo um homem com terno branco, cuja presença faria referência à figura dos latifundiários, donos das imensas áreas de terra esquartejadas da região. No trajeto de volta, 1 mês depois, o cavalo estava no mesmo lugar, já em estado de decomposição. Diante dessa cena macabra, Michele optou por planos fechados, que apenas sugerem se tratar do mesmo animal e que permitem que o espectador construa algo sozinho a respeito dessas imagens.

No carro, ainda atônitos com os vestígios da morte animal, o motorista que os acompanhou na viagem, conhecido por todos como “Parente”, contou uma história sobre os cavalos:

“Vocês sabem como cavalo toma banho? Ele deita num lugar arenoso, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Esse é o banho do cavalo. E se uma pessoa for no mesmo lugar e se esfregar na terra da mesma maneira que o cavalo, essa pessoa passa a ver como o cavalo, enxergar o mundo do animal. Para sair da visão do animal, a pessoa precisa tomar uma peia [quer dizer, ser acordada através da força].”

Ouvindo Michele, me veio à mente, imediatamente, uma página de A inconstância da alma selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, que havia rabiscado dias atrás, quando lia o capítulo Perspectivismo e multinaturalismo na América Latina. Essa lenda, que Michele desconhecia, nos coloca no terreno do pensamento indígena, evoca a noção de animismo e “perspectivismo ameríndio”. Terreno que encontrará mais fertilidade no filme de Simone Norberto, Nazaré Encantada (2018), e se materializa nas imagens de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018).

Gostaria de comentar o plano final de Banho de Cavalo, que sintetiza muito bem a perspectiva crítica ao desenvolvimentismo do agronegócio que o filme tenta expressar. Em plano-sequência, num dos únicos momentos em que sinto o tempo escorrer na imagem, um homem nu de aparência indígena corre em uma estrada de chão, da frente para trás (em tempo invertido). Está chovendo, ele olha atônito para os lados, expressa angústia e medo, como se avistasse o céu caindo. O movimento retrógrado do homem na estrada se dá inicialmente numa cadência constante e desacelera rapidamente, o homem dá alguns passos para trás e para. A câmera se aproxima de seu corpo. Ele olha para trás, por alguns segundos, e retorna o olhar pra frente. Ficamos um tempo observando seu olhar que parece perdido no tempo, até que sua imagem desaparece aos poucos em fade-out.

Fig. 2 Fotogramas da cena final de Banho de cavalo (2016)

De costas para o futuro, o homem nu vê no passado, à sua frente, um amontoado de ruínas. Reencontro nesse plano-sequência invertido, nos gestos desse homem nu, o “Anjo da História” descrito por Walter Benjamin em seu célebre ensaio Sobre o Conceito de História. Em 1921, o filósofo alemão escreveu:

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.”

O último plano de Banho de Cavalo desponta impressionante, revelador da tempestade. Introduz-nos a percepção mais lúcida do progresso colado ao desenvolvimentismo do agronegócio, onde paira uma ameaça sobre cada ser, sobre cada território. Dentro desse plano benjaminiano, há outra declaração política, “kopenawana”, que se desdobra das imagens, também em tom profilático: “Quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo”.3.

*

“ele vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”

(notas sobre Nazaré Encantada de Simone Norberto

filmado em 2011, montado em 2018,

produção independente)

Nazaré Encantada (2018) é um longa-metragem que nos toca pelo ouvido, ao ouvir as histórias e causos contados pelos habitantes de Nazaré, comunidade ribeirinha situada na região do “Baixo Madeira” (cerca de 6 horas de barco de Porto Velho). Uma lição de pensamento ribeirinho que nos ensina as lendas e mitos da Amazônia pela perspectiva daqueles/as que acreditam neles. Ao longo dos relatos, entendemos que “Norato cobra grande”, “Boto rosa”, “Curupira”, “Matinta Pereira” e “Visages”, todas essas lendas, são atravessadas por um estado ou fenômeno misterioso por eles/as descrito como encantamento. No encanto do “Boto rosa”, por exemplo, as moças são encantadas pelo boto quando o encontram na beira do rio. A moça vê um boto, apesar deste ser um homem. “Ele [o homem] vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”, explica um dos entrevistados. Esta é, para Simone Norberto, a realizadora do filme, a melhor definição do encantar.

“Encantar a Palavra”4, poderíamos resumir assim o processo que leva Simone a realização de um filme. Nazaré Encantada deriva de uma reportagem da Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo em Rondônia), para a qual Simone, na época repórter, esteve em Nazaré a fim de fazer uma matéria sobre um grupo musical composto por jovens e crianças da comunidade, chamado “Minhas Raízes”. O processo de feitura do documentário se inicia tempos depois, distante do modo de produção televisivo, junto à pesquisa de mestrado realizada por Simone entre 2010 e 2012, na qual a jornalista propõe uma análise sociocultural dos mitos e lendas da comunidade ribeirinha à luz das teorias pós-coloniais (Franz Fanon, Albert Memmi, Edward Said).5

Tendo em mente a maneira como os entrevistados aparecem em quadro, pouco surpreende saber que, mais uma vez na história do cinema brasileiro, a ideia de fazer um filme sobre elementos culturais de uma comunidade tradicional surgiu de uma reportagem jornalística (foi o caso de Aruanda, por exemplo). A esta linhagem, pode-se acrescentar também que Nazaré Encantada não só se inscreve na tradição do cinema de entrevista como se aproxima, em certa medida, da empreitada da “Caravana Farkas”. No âmbito da “Caravana”, lembremos, o grupo de cineastas-intelectuais saindo de São Paulo para filmar as tradições das comunidades do “Brasil profundo” foram severamente taxados por impor, em seus filmes, uma visão externa, expositiva e sociológica das tradições populares nordestinas. No caso de Nazaré Encantada, trata-se de uma iniciativa fílmica de uma cineasta-intelectual da cidade interessada em escutar e historicizar a tradição oral dos ribeirinhos de seu território. Se velhas associações merecem realce, merecem também ponderações. E se algo forte da forma jornalística permanece em Nazaré Encantada, a energia narrativa do cinema documentário se afirma e se institui. Talvez porque antes de se colocar à escuta dos moradores de Nazaré, a jornalista-documentarista-cineclubista já havia realizado doze filmes de não-ficção, curtas e médias documentários e experimentais que ela denomina “vídeo-poemas”.6 Quando Simone Norberto praticou, pela primeira vez, um cinema de entrevista, ela carregava aprendizados de experiências cinematográficas das mais variadas.7

Para fazer o filme, Simone passou um mês vivendo na comunidade, convivendo e conversando com seus moradores, experiência que lhe permitiu “criar uma relação de confiança, indispensável”, como ela destacou algumas vezes ao longo das duas conversas que tivemos para a elaboração desse texto. A grande referência de Simone é o cinema de Eduardo Coutinho. Ela se interessa pela maneira na qual o cineasta “mesmo interferindo, sempre se coloca com muita humildade para ouvir o outro”. Simone preza pelo “respeito pelo outro” na “hora de documentar”. Essa postura cuidadosa diante de sujeites entrevistades já caracterizava seu trabalho enquanto repórter jornalística (Simone atuou como repórter, apresentadora, editora e pauteira da Rede Amazônica por quatorze anos) e se reativa a cada processo de Nazaré Encantada, da elaboração ao momento de exibição. Trata-se de, convivendo e conversando com os moradores de Nazaré, adotar um método de filmagem em que se tenta “escutar ao máximo, não levar uma ideia pré-estabelecida do que ‘tirar’ da conversa, esforçar-se para deixar a história tomar um rumo, por si só”. Essa abertura resulta em um filme interseccional, que atravessa as lendas locais para desembocar em questões sociopolíticas, e vice-versa.

Fig. 3 Fotogramas de Nazaré Encantada (2018), de Simone Norberto, extraídos de diferentes passagens do filme.

A montagem de Nazaré Encantada é intensamente dinâmica, pautada por planos relativamente curtos. Solução formal que também o distancia do cinema da oralidade, este que favorece a observação das expressões e gestos de sujeites filmades, e o aproxima da reportagem televisiva. A impressão que ficou, em mim, ao sair do filme, é que o procedimento de montagem, agenciado numa lógica de fragmentação dos depoimentos para serem organizados em função de uma temática, dissolveu a possibilidade de sentirmos as potências do encontro entre quem filma e os sujeites filmades e algo de mágico da expressão oral – como ocorre no cinema de Coutinho. Em relação ao campo sonoro, Simone optou por não incluir sua voz ou narração, no intuito de deixar que os/as/es sujeites filmades contem sua própria história. “Eu queria que eles falassem”, escolha que Simone define como uma “postura pós-colonial”.

Para Simone, há uma responsabilidade envolvida no processo de fazer e oferecer imagens de outras individualidades. A esse respeito, ela me contou que remontou um trecho do filme após a “pré-estreia” em Nazaré, por ter percebido um desconforto da plateia que enchia a arena da comunidade diante de uma passagem do filme. Um desconforto causado, digamos, pelo encontro de epistemologias. No trecho excluído, o entrevistado comenta que comadre “tal” virou porco e o compadre “tal” virou cavalo. O que significa, naquele território, que comadre e compadre, comprometidos em seus respectivos casamentos, haviam tido relações sexuais. Para Simone, contudo, tratava-se apenas de mais uma das diversas metamorfoses de humano e não-humano que atravessam os mitos e lendas do território ao qual o filme se dedica.

Em nossa conversa, Simone me explicou que as lendas amazônicas são vestígios do “encontro colonial”, frutos conjecturais desse momento decisivo em que os mitos fundadores e a cosmologia indígena se deparam com a crença branca. “Então, há dois níveis: o mito é mais profundo, enquanto que a lenda, oriunda do encontro do indígena com o branco, adquire uma linearidade e reflete a questão da apropriação cultural. (…) A lenda da curupira é exemplar nesse sentido: a curupira é uma protetora da Amazônia. Mas por que ela precisa proteger a floresta?” Nessa pergunta, Nazaré encantada encontra Banho de cavalo. Uma constelação envolvendo esses filmes absolutamente distintos se compõe, meio que naturalmente.

*

ver e aprender com outros territórios de conhecimento

(notas sobre Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap,

de Roseline Mezacasa com o povo Makurap

filmado em 2017, lançado em 2018

realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)

Em meados de 2013, Roseline Mezacasa, professora e pesquisadora que atua no campo da História Indígena, começou a frequentar a aldeia do povo Makurap, situada no interior da Terra Indígena Rio Branco, a 575 km de Porto Velho. Roseline chegou na aldeia pela primeira vez a convite da anciã Juraci Menkaika Makurap. Foi também um convite de Juraci, ou melhor, um pedido, que a motivou a encontrar meios para realizar um documentário com o povo Makurap. Roseline me contou, com a voz emocionada, os detalhes desse encontro, de tudo que ela viveu e aprendeu com os Makurap ao longo dos anos de pesquisa para sua tese de doutorado que também foi dedicada a esse povo – nomeada Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia.8 O filme é, portanto, para a realizadora, mais uma maneira de contar a história e a vida desse povo indígena. Roseline percebe o cinema como “uma estratégia para pensar e comunicar histórias”, mas uma estratégia absolutamente potente, pois “usar um filme em sala de aula impacta muitos mais os alunos, sensivelmente, do que ficar lá a tarde inteira falando sobre esse povo”. Trata-se de tocar, sensibilizar, afetar, estimular o pensamento com o coração, através do cinema.

Em nossa conversa a respeito de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap, Roseline destacou que a possibilidade de um documentário surgiu das experiências vividas com os Makurap. “Eles queriam que as outras gerações tivessem acesso àquelas histórias”. Os processos descritos no filme foram decididos coletivamente. “Porque tem temas que eles não queriam. Tem coisas que querem mostrar e outras que não querem”. Os povos indígenas da região convivem, desde a chegada dos brancos, com a ameaça da injustiça territorial e a cobiça fundiária. Certamente essa luta constante pela proteção de seu território poderia estar no filme, mas eles preferiram fazer um filme permeado de “coisas que eles fazem e que são extremamente importantes para vida, para o cotidiano, para sociabilidade, para a questão territorial”. O filme é atravessado pelo comprometimento em registrar aspectos do modo de vida tradicional nos Makurap para que as próximas gerações possam acessar mas, também, para que esses saberes circulem fora do território, permitindo que outros indígenas e não-indígenas possam conhecer um pouco da vida Makurap.

Fig. 4 Fotograma de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018), extraído de cena em que se vê a caminhada das mulheres pelo território para a coleta do tucum, planta que serve de matéria-prima para a produção do marico. Faz parte da caminhada feminina pelo território a subida de uma serra, onde existe maior incidência da planta.

Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap segue o propósito do acolhimento de outros saberes, saberes que são governados por outros princípios, e nos seus 30 minutos de duração se torna uma oportunidade rara para testemunhar aspectos do modo de existência do povo Makurap. Logo nos letreiros de abertura, o filme nos ensina que

“Os Makurap são indígenas do tronco linguístico Tupi e fazem parte do complexo interétnico da margem direita do Guaporé, nas cabeceiras do Rio Branco no Estado de Rondônia. No início do século XX tiveram seu território invadido por seringais com imposição do regime de aviamento e a incidência de epidemias avassaladoras. Vivem, em grande maioria, na área demarcada das Terras Indígenas Rio Branco e Rio Guaporé, numa população de aproximadamente 600 Makurap”.

Letreiros de abertura de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap

Dividido em 6 blocos, o filme se compõe de um rigoroso trabalho de documentação que acompanha em detalhes o processo de produção do marico9, da pesca com arco e flecha, da pintura de jenipapo, da preparação do gonguinho (bichinho de terra comestível) e da chicha (bebida à base de mandioca). É interessante notar que os processos documentados, com exceção da pesca, são protagonizados por mulheres. À esse respeito, Roseline pontua que o fato dela ser uma mulher pesquisadora fez com que ela fosse “abraçada pelas mulheres”:

Por muitos anos, os antropólogos eram homens e conversavam com homens. Então há muitos estudos de um povo X, que acabou se tornando a história do povo X. Enquanto que conversando com as mulheres, a gente vai acessando universos femininos das mulheres, que muitas vezes um pesquisador homem não vai acessar. A relação que eu criei lá dentro, por conta de ser acolhida pela anciã Juraci, é muito ligada à experiência das mulheres. A produção do marico, por exemplo, é muito um processo das mulheres.

Roseline Mezacasa

Gostaria de fechar esse fragmento do texto destacando dois pontos que permitem evocar algo da minha experiência com o filme. Em primeiro lugar a bonita sequência de abertura em que conhecemos a história do começo do mundo na perspectiva Makurap, contada pela anciã Juraci, transcrita e traduzida para o português nas legendas do filme. Essa oportunidade de ouvir um discurso em língua originária e ler a sua tradução, que outros filmes de cineastas indígenas ou não-indígenas vêm nos oferecendo, merece destaque uma vez que, como sugere o filme logo na sequência seguinte, a preservação da língua Makurap é um dos movimentos importantes no processo de transmissão de saberes entre gerações. O filme se abre com a grandiosidade das palavras da anciã e se fecha com elas, momento em que descobrimos sua imagem.

Vez ou outra, mais uma vez, deu vontade de estar diante de imagens que duram e de sentir o tempo se construir na sequência desses processos calmamente vividos. É somente na sequência da pesca que encontramos a ressonância do momento filmado. A câmera está em fase com os gestos discretos e ciosos do homem. Com precisa e intensa atenção de cada minievento, o cinema se guia mais pelo tato do que pelo olhar. Com essas imagens, deu vontade de poder desprender o olhar para reencontrar o som, ouvir o canto do rio, o canto dos passarinhos, o canto dos peixes – inaudíveis pela presença quase onipresente de música.

São essas questões que me fizeram desejar que esse filme fosse um pouco diferente. A dificuldade de recebê-lo tal como ele é colocou uma dúvida, e com ela uma esperança: se desejo outro filme, seria só porque esse olhar que se debruça sobre os saberes Makurap é muito domesticado pela retórica documentária clássica? Ou seria o cinema indígena, de cineastas indígenas, que já deslocou suficientemente a maneira como sinto as imagens?

*

a memória coletiva que se vê e as memórias que não cabem num filme

(notas sobre Vozes da memória de Raissa Dourado

filmado em 2018, lançado em 2019

realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)

Vozes da memória (2019) é um filme importante na cinematografia rondoniense em plena elaboração.10. O filme toca o coração daqueles que (re)conhecem as histórias e os lugares rememorados pelos sujeites entrevistades, arranca sorrisos e lágrimas de todes que constituíram um vínculo com Porto Velho, informa aqueles espectadores que nada sabem da vida e da geografia das periferias do Brasil. Seu forte é esse e já é um feito e tanto, considerando a escassez de produções audiovisuais na região.

Com esse documentário, Raissa Dourado se propõe a assumir a impossível tarefa de definir num só filme o que seria a identidade cultural de uma cidade, Porto Velho, recorrendo a procedimentos estéticos que aproximam o cinema da reportagem televisiva (o uso da entrevista a serviço da corroboração de uma tese pré-concebida, a ilustração do passado por meio de imagens de arquivo, pessoas servindo de matéria-prima à construção de tipos – o músico e o poeta local, a artista de rua, o cineasta das antigas, a presença indígena). Nesse sentido, como muitos documentários convencionais dedicados a condensar aspectos culturais, o filme convoca o universo crítico de ressalvas feitas aos filmes da dita “Caravana Farkas” e àquilo que Jean-Claude Bernardet nomeou, há quase vinte anos, o “feijão com arroz do documentário cinematográfico e televisivo” (em texto chamado “A entrevista”).11.

Interessa pouco me deter nesses problemas aqui, porém parece-me útil destacar um deles, relacionado a tentativa declarada de totalização das coisas. A metodologia discursiva totalizante, esta que conduz a associação de um depoimento ao outro e estrutura o filme sob o signo da adição, visa, na maioria das vezes, constituir um todo harmônico e homogêneo (embora reúna muitas vozes). É precisamente assim que Vozes da Memória se oferece e, como se a história fosse um rio tranquilo, o filme sugere a elaboração de uma memória única e unívoca.

Só que, é sempre bom lembrar, a história de um território, assim como a memória de seus habitantes, é complexa, múltipla, fragmentária. Há sempre uma história deslembrada. Há sempre uma memória que falta. Uma delas se anuncia no filme, aliás, em depoimento da militante indígena Márcia Mura. Em fragmentos de sua fala recortados pela montagem, Mura pontua a necessidade de falarmos mais da percepção dos indígenas em relação a construção da estrada de ferro que provocou a criação da cidade de Porto Velho (E.F.M.M) – construção e criação que significaram, a um só tempo, a destruição do modo de vida indígena naquele mesmo território. “Não tem como a gente falar das comunidades que estão às margens do Rio Madeira, sem construir essa memória indígena”, diz Márcia Mura. Ao invés de puxar o gancho e desenvolver com a voz de Márcia, minimamente, essa questão crucial para a história da colonização brasileira, o filme salta rapidamente de suas palavras para adicionar mais uma discussão em torno da memória da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ouvimos então um antigo trabalhador da E.F.M.M demandar a necessidade de revitalização dos trilhos para que o trem volte a circular novamente como atividade turística. Em seguida, retornamos a Márcia Mura, cujo relato evidencia, agora, a existência de uma disputa de memória entre os que vieram trabalhar na ferrovia.

“Fala-se muito dos Barbadianos, não que eu ache que não deva falar. Tem que falar sim! Mas não só deles, né? Cadê as outras histórias, as outras memórias do Bairro Triângulo? Como [as histórias] das comunidades dos seringais, como das mulheres que lavavam roupa dos coronéis, dos médicos, militares, né? Porque não tinha outra possibilidade de emprego pra elas. Quem são essas mulheres vindas dos seringais, as mulheres indígenas. Então tem essa memória afetiva, também. Mas depois que eu fui construindo esse processo de consciência crítica eu percebi que a ferrovia foi também essa destruição, e essa representação da morte para os indígenas e para os trabalhadores.”

Márcia Mura

Esse trecho é exemplar de como o excesso de montagem pela perspectiva da totalização pode enfraquecer as vozes dos(as/es) sujeitos(as/es) entrevistados(as/es). Num primeiro momento, logo após o corte, a impressão inicial é que o filme desviou, engoliu a seco, aquela discussão. Não é o caso, já que reencontramos a entrevistada alguns planos depois. Porém a dissolução de seu depoimento em fragmentos, aqui e acolá, acaba por esmagar a singularidade e força da argumentação de Márcia Mura. Muitas vezes, como já nos demonstraram tantos filmes e cineastas, deixar a voz ecoar longamente, do início ao fim do depoimento, significa acentuar por meio das formas aquilo que é dito pela pessoa filmada.

Na conversa com Raissa, falamos bastante a respeito dessas questões ligadas ao modo de enunciação, tanto em relação à pretendida objetividade quanto à maneira na qual o filme organiza o seu discurso. Ela pontuou que num primeiro momento, durante a filmagem, estava seduzida pela ideia de um filme que daria conta de abarcar diferentes percepções da cidade – do centro, da periferia, dos povos originários, dos imigrantes –, em suas respectivas temporalidades – jovens e velhos. Só que no processo ela percebeu que não dava pra fazer esse filme idealizado e, na urgência da montagem, ficou assim, um “filme mal resolvido”, mas que contempla muitas coisas que ela desejava mostrar. Comentei que essa inquietação em torno da identidade cultural de Porto Velho já foi minha. Há 11 anos, percorri a cidade com uma pequena câmera DV, acompanhada de duas amigas incríveis – Nina Kopko e Carla Italiano –, para fazer um trabalho de fim de curso de Cinema, intitulado Rumo ao norte. Esse documentário teve como tema a trajetória de imigrantes do Nordeste e do Sul que se instalaram em Porto Velho e contribuíram para constituir a “identidade cultural” da cidade – muitas vezes a despeito dos povos originários que lá estavam. Lembro que um dos inúmeros problemas desse filme de estudante era justamente o lugar que a entrevista havia tomado. Na época, minha maior inspiração era o cinema de entrevistas “à la Johan Van der Keuken”. Porém o resultado fílmico ficou muito distante dos trabalhos do cineasta holandês, e não demorei a perceber que a causa disso foi a ausência da dimensão subjetiva que caracteriza o cinema de Keuken e todas as imagens por ele filmadas.

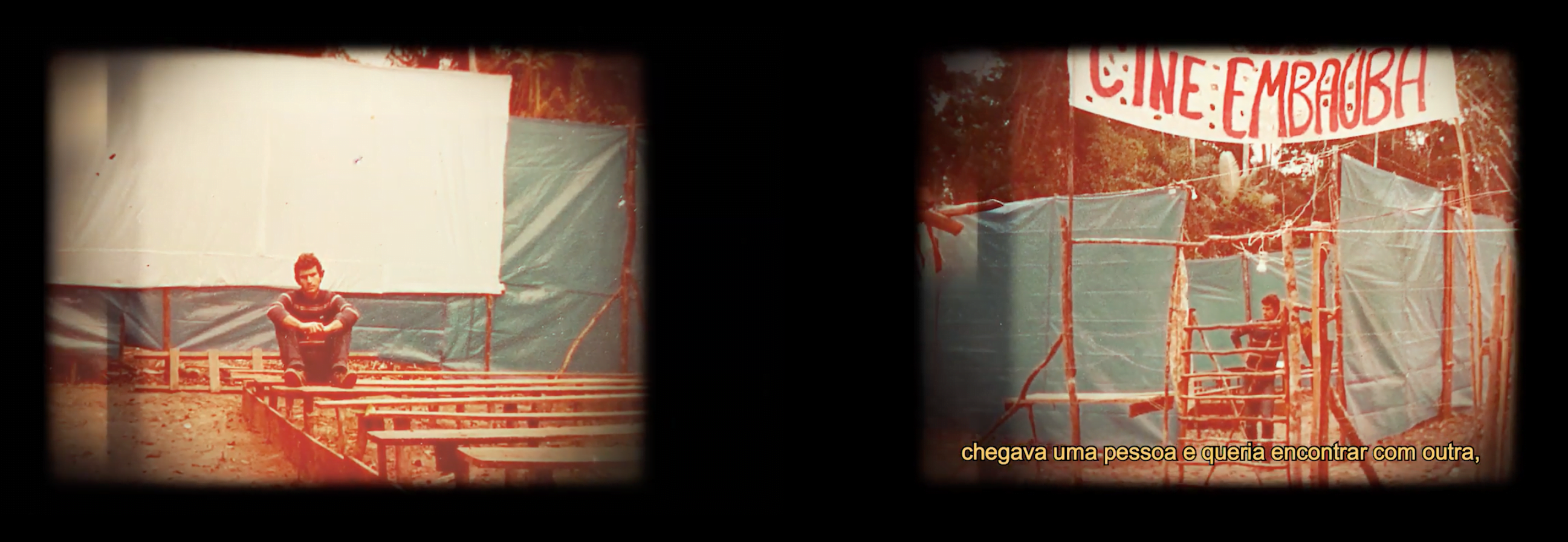

Tenho impressão que o excesso de objetividade documentária que acabei por impor àquele exercício documentário, e que causou problema, é o mesmo que emerge de Vozes da Memória. Como numa reportagem televisiva, o filme não nos permite saber quem fala por trás daquele discurso elaborado pela montagem, tampouco quem fala quando alguém toma a palavra dentro dos planos; quer dizer, as pessoas entrevistadas não são identificadas. Obviamente, a falta de identificação afeta o sentido e as sensações que nós, espectadores, temos ao receber os relatos dos entrevistados. Num dos momentos mais interessantes do filme, dedicado às atividades de cinema no Estado, essa vontade de saber quem fala é acentuada. Após uma passagem divertida retomando fragmentos de um outro documentário que também abraçou as expressões culturais da capital rondoniense como tema, o média-metragem de Beto Bertagna chamado Porto das esperanças (1991), surge na tela um homem falando a respeito de um Cinema com projeções em Super 8 que ele montou num acampamento de garimpeiros no Rio Madeira.

Rapaz, vamos montar um cinema no garimpo. Aí eu contei a história que eu tinha visto um Super 8 tá tá tá tá tá tá tá…aí nós arrumamos dinheiro emprestado e fomos comprar uma máquina, um projetor de filmes em Manaus. (…) Teve um filme que fez um sucesso! À meia noite encarnarei no teu cadáver. Era um filme do Zé do Caixão. (…)

Personagem de Vozes da Memória

Foi conversando com a cineasta que descobri que o projecionista garimpeiro é o pai da realizadora, cujas experiências de cinema influenciaram fortemente o caminho que ela acabou por trilhar. Mas, no filme, nada nos indica essa relação entre quem filma e quem é filmado.

Fig. 5 Fotografias retomadas no filme com um efeito audiovisual de simulação do Super 8. As fotografias atestam a possibilidade do cinema se espalhar pelos misteriosos buracos de Rondônia. Inclusive nos buracos ilegais, como os garimpos.

São relatos como esse do projecionista garimpeiro, absolutamente inusitados, que nos fazem lembrar como podem ser preciosas as iniciativas fílmicas que se dedicam a testemunhar a história cultural de um lugar. Fico pensando que uma cena cinematográfica rondoniense já existe, há tempos, só que eu não sabia.

*

o que nós vemos, o que nos olha

(notas finais, sobre um filme porvir de Marcela Bonfim)

Nas conversas mais recentes que tive com Marcela Bonfim – cujo filme Jonathan e Gabriel está em processo de montagem – , sempre me surpreendo com seu fulgor ao reafirmar, eloquentemente, que a vida está acima da arte [leia-se: a vida importa mais do que a arte, o processo mais do que o objeto artístico, os problemas sociopolíticos mais do que a “bolha” do cinema e da arte]. Marcela tem muita clareza que a fotografia, assim como o cinema, sempre foram companheiros de processos de destruição e colonização, e é necessário subverter essa lógica. Subversão que ela pratica em atividades das mais diversas: das brincadeiras de cinema com as crianças da vizinhança à elaboração de projetos fotográficos ambiciosos. Marcela é ativista cultural, como ela gosta de se descrever, e ficou conhecida pelo Brasil com seu projeto fotográfico Reconhecendo a Amazônia Negra. Em Rondônia, ela se faz conhecer agora por sua nova aposta na música, através da Gig Soul Preta, banda formada com colegas músicos portovelhenses. Ouvindo-a cantar suas próprias composições, que reverberam traços da sua subjetividade, concluí que Marcela é sobretudo uma poeta civil. A poesia está presente em todas as formas de expressão nas quais ela se aventura. Com o cinema, trata-se de uma aventura em elaboração. À pergunta “que tipo de cinema você gostaria de fazer?”, Marcela me respondeu:

Quero fazer um cinema possível. E a forma mais possível é de filmar como as coisas acontecem. Não sou eu que estou fazendo as coisas acontecerem. As coisas que eu filmo já estão acontecendo. Eu fico lá, observando esses movimentos incríveis que acontecem na minha frente. (…) Então as coisas que eu filmo acontecem independente de mim, independente de eu estar lá. É a vida. (…) Às vezes eu crio umas situações, mas eu não tenho controle sobre elas.

Marcela Bonfim

Ao ver o corte inicial do filme porvir (provisoriamente intitulado Jonathan e Gabriel), encontrei um cinema como captação de forças. Com esse filme em que a vida das crianças filmadas pulsa em toda a sua potência, algo novo vai despontar na pequena constelação do cinema rondoniense realizado por mulheres. Um filme rondoniense do acaso, da vibração, do voluntariamente improvisado está ganhando forma neste instante.

Fig. 6 Fotograma de filme de Marcela Bonfim em processo de montagem. O filme acompanha as brincadeiras de dois irmãos, Jonathan e Gabriel, pelo território da Reserva Extrativista Pacáas Novos, situada no município de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.

Algo da prática cinematográfica da Marcela, dialoga com uma observação da cineasta Dácia Ibiapina, compartilhada durante o curso “Essa terra é a nossa terra”, organizado pelo Forum.doc (maio 2021). Dácia comentou que “é muito importante construir um modo de produção, inventar o seu modo. Não é o orçamento que faz o filme, mas você se sentir à vontade com certo modo de produção”. Numa localidade como Rondônia, em que os investimentos em cultura e arte são raríssimos, essa observação de Dácia se expande a um horizonte possível.

Conversando com Marcela, lembrei que o cinema pode ser só um pretexto para estar junto, entrar em relação, encontrar outros mundos. Assim como a experiência de escrita deste texto foi para mim. Um texto do acaso, da vibração; voluntariamente improvisado. Talvez seja um texto precipitado. Talvez esta movimentação de um cinema de mulheres da beira do Rio Madeira que anuncio cesse por aqui. Pouco importa. Ao menos esse texto nos ajudará a lembrar que ela aconteceu. Digo isso porque já aprendemos, com a história do cinema brasileiro que foi escrita, a constante ameaça da gente, realizadoras mulheres, “sumir”.

E ao mesmo tempo em que escrevo essas linhas, eu me digo: “Esse cinema meio desajeitado, inventando seus modos de produção, tateando suas formas, ele é uma promessa. Sem pressa, fazendo pressão para que Editais de Fomento ao Audiovisual aconteçam e se perpetuem, esse cinema rondoniense se expandirá; e acontecerá, deixando muitos vestígios”.

*

Veja também: Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais – UFMG

Referências

ARAÚJO, Juliano. “Documentário rondoniense: filmes, realizadores e contextos de produção (1997-2013)”, Revista C-Legenda, no 38/39, 2020, p.158-171.

BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Bruce Albert e Davi Kopenawa, A queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

MAYA, Paulo. “’Como suas palavras são lindas!’ – dedicado à memória do rezador Valdomiro Flores, indígena Ava do Coração da Terra – Ava Yvi Pyte”. Belo Horizonte: Catálogo forum.doc, 2020.

MEZACASA, Roseline. Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Santa Catarina, 2021.

MEZACASA, Roseline “As Mulheres Makurap e o saber-fazer do Marico”. Revista Brasileira de Lingústica Antropológica, Volume 10, Número 1, Julho de 2018, p. p.23-45.

NORBERTO, Simone. Mito e identidade em Nazaré (RO) – Uma leituras pós-colonial das manifestações culturais de uma comunidade ribeirinha. Porto Velho: Temática Editora, 2020.

DOZE GATAS COM UMA CÂMERA

Quem, por acidente ou destino eleito, topar com algum dos vídeos do canal de Faela Maya na internet e assistir até o fim, corre o risco de sair da sessão com uma inquietação grave nas ideias. A sagacidade dos diálogos, as artimanhas de montagem, a atmosfera do fazer coletivo, o barraco, a fofoca, o galinheiro e a capacidade de te fazer se perder de tanto rir saltam aos olhos de qualquer espectadora que já andava habituada a esse ou aquele modo de fazer cinema, televisão ou vídeo.

Trata-se de uma vizinhança em Jaguaribe, município cearense, que tem reenviado para o resto do país a escrevivência12 cinematográfica produzida por cerca de uma dúzia de mulheres em torno da câmera, do desafio interpretativo e da ilha de edição. Filmes feitos à mão, e à tesoura do corte e das línguas. Hoje, sintonizaremos com os vídeos que compõem a playlist Humor made in interior, composta por filmes de duração em torno de oito minutos, relativamente independentes entre si, nos quais as atrizes se alternam em personagens (uma hora são mães, noutra hora filhas, irmãs ou intrigadas umas das outras) que articulam a cada episódio novos enredos. Filmes feitos como críticas – sociais e cinematográficas –, como paredes das quais o reboco está caindo, como um choque de monstro entre gatas ouriçadas, como o espinho das plantas na caatinga, que nem um violino acelerado numa sinfonia de música clássica ou um jeito sutil de desatar o nó do riso até que custe para quem assiste amarrar a cara novamente.

“A Unesco precisa tombar a instituição do barraco no subúrbio”

Um certo motivo não cessa de reaparecer nas tramas e confissões: te desafiei. Se ao nos filiar a uma perspectiva feminista de leitura cultural, percebemos e confrontamos as modalidades de competitividade entre mulheres que são estimuladas entre nós por meio também de meios audiovisuais, as interações em Faela Maya perturbam um pouco mais a paz dessa questão. O deboche e a implosão nas falas umas das outras, a rivalidade constante nos olhos e expressões faciais, o enredo em busca da intriga e do veneno que escorre à boca, são elementos que, driblando expectativas prontas, mais as conectam, pois viabilizam a criação, do que as separam. Elas andam a fim de uma briga que atiçará a outra corpa a chegar cada vez mais pertinho.

Em meio a esse pantim, a inserção do fazer-filme desorganiza as posições dadas. A construção de personagens empurra cada uma a direcionar não só o corpo da outra, mas o próprio corpo à zombaria; a montagem retrabalha a ironia com seus próprios recursos – como a sinfonia clássica sempre interrompida abruptamente e as legendas para a personagem de Maria que não estão lá só para cumprir sua função original de tradução, mas para fazer um segundo comentário, participar da brincadeira. Um grau de sincronia entre elas se acentua de filme a filme, em torno da troça, atingindo o ponto em que os vídeos soam como se fossem gravados em roda, mesmo quando se passam em ambientes diferentes. Como é o caso de O CONTO DA PIDONA, crônica que está a toda hora lançando sua harmonia cênica para a espectadora pegar. Cortes sonoros às vezes se dão antes que as falas terminem, as ideias se emendam. Se o plano continua, a câmera gira entre elas numa desenvoltura fina. Um bate-bola que já se tornou tão afiado que assistimos uma tocando pra outra, que toca pra música, que toca pra narração, que toca pra montagem a todo instante de modo que o jogo não cesse.

Repare que a excelência desse jogo não se confunde com um primor da transparência ou da verossimilhança. As gatas perseguem também uma espécie de desnaturalização do próprio gesto, nas interpretações sem entonação, ou com entonação excessiva e na interação com objetos que se tornam outra coisa. Dessa desnaturalização, que o deboche torna forma de fazer-filme, advém um vetor crítico e estilístico que recoloca em perspectiva tudo com o que brinca.

Assim, o cotidiano delas se reflete nas obras sempre de maneira retorcida, seja pela verve criativa que mobiliza o encontro, seja pela relação com os veículos de disseminação do seu material. Um leva e traz que se expressa nas interações do público nas plataformas digitais onde os vídeos estão hospedados e nos moldes televisivos e cinematográficos que elas incorporam. Dialogando com a fome dos espectadores por maneiras específicas, e ocasionalmente degradantes, de imaginar a pobreza ou a feminilidade, às vezes cedendo, mas constantemente se esquivando. Por horas, subvertendo o próprio ímpeto formal, como ocorre na sátira com o registro documental em EDUCAÇÃO.doc. Numa linha tênue em que as formas — vividas e encenadas — são estranhadas ao mesmo passo em que reproduzidas.

“Eu não sei vocês, mas pra mim, a pessoa que fala veementemente mente”

A sofisticação da linguagem se mostra um baita artifício na lida delas. De vez em quando alguém questiona a sinceridade no rebuscamento por meio de falas como “uma caloteira que se preze, fala difícil para esconder as dívidas”, ao mesmo tempo, o vocabulário intricado é constantemente reempregado pelas mesmas figuras que o chacoteiam. Ouvimos um manejo das palavras que se mostra ao hábil em trabalhar a mediação e desconfiadíssima da sua razão de existência.

Algo semelhante ocorre com as gramáticas audiovisuais postas em cheque pelos filmes. A consciência dos formatos da novela, dos jornais televisivos, do cinema clássico narrativo, de uns programas humorísticos que forçam um sotaque nordestino no YouTube é sampleada à medida que a ironia os corrói. Se a novela ainda preza pela transparência, por uma dose de verossimilhança e espelhamento com a vida, as produções em Faela descascam o que está dado, borram uma certa capa do visível. Ou você achou que já tinha entendido?

A ciência popular que no sertão se recriou pelos acordes da ironia, que aprendeu a digerir os colonos para melhor caçoá-los, se embrenha em cada fresta dos filmes de Faela. Quando retratam a figura do pobre que almeja ser rico, percebe-se uma comunhão tecida entre aquelas que encenam, apontando que talvez, está melhor acompanhada não quem tem lucro, mas quem faz-se rir. Às margens do rio Jaguaribe, nas proximidades de Icó, umas mulheres fazem cinema para forjar histórias. Ao passo em que aplicativos digitais são apontados como moduladores das subjetividades de quem os usa, temos com as gatas de Faela, no lugar onde a Uber nem chegou, os loteamentos das corporações digitais sendo ocupados para dar continuidade à tradição tão antiga quanto e mais fresca que o vento: rir de todo mestre que nunca riu de si mesmo.

Referências

EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: ed. Mazza, 2003. 128 p.

DIRIGINDO ATORES NO CINEMA – DICAS GERAIS

Uma coisa que me chamou atenção estudando cinema no Brasil e nos Estados Unidos foi que alguns cursos de cinema não dão tanta atenção para a direção de atores. Além de oferecerem poucas aulas (ou nenhuma) sobre o assunto, os departamentos de audiovisual e de artes cênicas em geral conversam pouco entre si e não possuem aulas em comum. Os estudantes de cinema acabam aprendendo a lidar com os atores somente na prática, ou indo atrás de informações por conta própria.

No Brasil há o fenômeno do preparador de elenco, e alguns estudantes acreditam que esse profissional deve substituir a função do diretor na comunicação com os atores, ou até mesmo que ele é necessário em todos os filmes. Na Universidade de Brasília, onde estudei, era comum os alunos incluírem alguém na equipe somente para preparar o elenco, mesmo quando ele era formado por atores bons e experientes. Como foi uma das coisas que mais estudei durante a graduação, trago aqui algumas dicas sobre direção de atores para estudantes que desejam dirigir filmes live action, e também para pessoas que trabalham com cinema em outras funções e queiram passar para a função de direção.

Anna Muylaert dirigindo Glória Pires em “É Proibido Fumar”

Primeiramente, acredito na premissa de que ter alguma experiência como atriz ajuda na hora de dirigir atores. Você estará do outro lado, terá que analisar as informações sobre o personagem e como expressá-las, vai experimentar como é ser dirigido por alguém, como é interagir com outro ator na cena, como memorizar falas, e também entender o esforço corporal e vocal que a atuação exige. Portanto, sugiro que quem tem interesse em dirigir procure experimentar alguns cursos ou oficinas de atuação. Eles também ajudam a adquirir algum repertório de exercícios, o que pode ser bastante útil em ensaios com o elenco.

Segundo, é importante saber escolher seu elenco. Pretendo escrever posteriormente um texto com dicas específicas para casting (produção de elenco). Embora grande parte da escolha dos atores dependa da intuição da diretora, existem algumas técnicas específicas para identificar se o ator realmente se encaixa no papel pretendido, se sabe seguir direcionamentos, se é bom em improvisação, se é responsável e pontual. São coisas que, acredite, podem fazer a diferença no set de filmagem.

Ava DuVernay discute a cena com o ator David Oyelowo no set de “Selma”

Escolha pessoas que trabalhem bem com você. Não tem problema chamar seus amigos para atuar, principalmente nos trabalhos de faculdade, em que você não tem muito tempo e precisa de pessoas que sejam fáceis de trabalhar. Porém, é bom ter em mente que fazer cinema demora e envolve muitas repetições – deixe seus amigos cientes disso, para eles não te abandonarem no meio do set! Além disso, não perca a chance de trabalhar com atores que conhecem técnicas de atuação, sejam estudantes de artes cênicas ou profissionais. Já vi colegas que resolveram atuar eles mesmos em alguns trabalhos de faculdade, abrindo mão da chance de treinar direção de atores com pessoas que realmente estudam pra isso.

Outra maneira de escolher atores é por meio de convite, quando você já conhece o trabalho da pessoa e imagina que seria uma boa opção para um papel em seu filme. Já trabalhei com indicações às cegas também, quando eu não conhecia a atriz e confiava na recomendação de amigos da área, mas indico essa prática mais para trabalhos universitários com prazos curtos, onde você não tem muito tempo para ir atrás do elenco e precisa de soluções rápidas (embora eu sempre tenha tido sorte com ótimas indicações).

Sofia Coppola com Scarlet Johansson no set de “Encontros e Desencontros”

Quanto a ensaios, é uma coisa que você deve tentar fazer o máximo que puder durante a faculdade. Incrivelmente, pode ser uma coisa bem difícil de se conseguir. Só quem já teve que conciliar a agenda de várias pessoas sabe o inferno que é conseguir um dia em que todos estejam livres. Porém, para diretores inexperientes essa é uma das partes mais importantes. É no ensaio que você vai testando suas habilidades com os atores, vendo como eles respondem, quais técnicas dão certo e quais não. Existem vários livros com exercícios que podem ser feitos, dependendo do que seu filme precisa, do seu elenco, e do nível de energia e de atuação que você deseja alcançar.

Se não for possível ensaiar com os atores que contracenam, ao menos converse individualmente com cada um sobre seus respectivos personagens. Claro que direção é uma função que necessita de habilidades amplas. Algumas diretoras tem mais afinidades com outras áreas, fotografia, direção de arte, etc. Mas parte da tarefa de direção é inevitavelmente dar algum direcionamento aos atores, e é nessa hora dos ensaios onde se pode praticar. No cinema profissional (ou mesmo no universitário) nem sempre se tem a oportunidade de ensaiar antes de filmar. Quando você tiver que dirigir atores que nunca se viram antes do dia da filmagem, essa experiência adquirida previamente vai fazer a diferença.

Laís Bodanzky dirigindo Caio Blat no set de “As Melhores Coisas do Mundo”

Existem diversos tipos de atores: os que são bem seguros com o texto e decoram as falas certinho, os que gostam de improvisar, os que preferem um forte direcionamento, os que gostam de intervir na construção do personagem, e outros mais. Veja o quanto você está disposta a deixar o ator construir o personagem com você. Eu particularmente gosto de dar essa abertura, e em alguns trabalhos deixo os atores construírem boa parte do texto. Isso nem sempre é possível, depende do tempo disponível na preparação e do filme que você está fazendo. Alguns diretores preferem que os atores entreguem fala por fala do jeito que está no roteiro. Outros permitem que os atores improvisem na hora da filmagem. Com a prática você acaba descobrindo com qual forma gosta mais de trabalhar.

Porém, tenha em mente que é preciso saber conciliar a performance de atores que usam métodos diferentes, quando eles vão contracenar. A diretora Anna Muylaert já comentou em entrevistas que em seu filme Durval Discos, a atriz Etty Fraser decorava fala por fala, e precisava da deixa específica do outro ator para entregar sua parte do diálogo. Já Ary França, que contracenou com Etty, gostava mais de improvisar, e não seguia à risca o roteiro. Anna trabalhou com os dois para que Ary conseguisse incluir a deixa ao final das improvisações, para que Etty não se perdesse. Esse é um exemplo claro, mas no geral essa “conciliação” entre os atores se dá de forma mais sutil, no nível de equilibrar as intensidades das atuações, o tempo de aquecimento, e até mesmo o conforto de um com o outro em cena.

Etty Fraser e Ary França em “Durval Discos”

Falando em tempo de aquecimento, isso também é um deta

lhe importante na hora de filmar. Existem atores que chegam à performance ideal muito rápido, começam bem aquecidos, vão cansando com o tempo, e sua performance cai de acordo. Outros demoram algum tempo até “dar no tranco” e entregar a atuação ideal. Prefira começar filmando os closes do ator que aquece mais rápido. Há também os atores mais seguros, que conseguem manter uma boa performance por bastante tempo, que geralmente são os mais experientes. E há os que são bastante instáveis, mas que em lampejos de genialidade conseguem entregar uma atuação espontânea e emocionante. Esses últimos, embora fascinantes, são dos mais desafiadores de se trabalhar, já que o cinema tem uma particularidade que precisa ser praticada: a repetição. É preciso bastante observação para descobrir que técnicas funcionam melhor com esses atores para mantê-los no pique. Vários atores de teatro também não estão tão acostumados a repetir pequenos pedaços de cena com a frequência exigida em algumas filmagens. Isso pode ser bem cansativo, e também entediante para o ator, o que afeta sua performance. Nesse caso o problema não está na direção, mas na falta de familiaridade do ator com a rotina de sets de filmagem.

Laís Bodanzky no set de “As Melhores Coisas do Mundo”

No cinema é muito comum filmar fora da ordem do roteiro. Os atores tem de saber localizar qual é o estado do personagem em cada cena. Muitas vezes se filma cenas do começo e do fim do filme no mesmo dia. O ator deve estar preparado para fazer esse salto na atuação, e você como diretora também tem de saber muito bem as especificidades da cena e do personagem para saber orientá-lo.

Outro fator que também afeta a atuação é o conforto. Alguns sets ou cenas podem ser cansativos ou incômodos: um dia muito frio, ou debaixo do sol, ou uma cena que exija muito trabalho físico ou emocional. É sempre bom verificar se há algo que possa ser feito para preservar um mínimo de conforto para o elenco. Sempre tenha assistentes com água por perto, agasalhos, guarda-sol, cadeira, chinelos, e outras coisas a que eles possam recorrer entre os takes. Já tive que trabalhar com atores se queixando de dor de cabeça, cansados, com frio, com fome. São coisas que certamente prejudicam a performance. Porém, sabemos que set de cinema é corrido sempre, e os atores também fazem (ou devem fazer) uma força para trabalhar mesmo com alguns incômodos. Isso faz parte do trabalho, e também depende de treinamento.

Sofia Coppola dirigindo Bill Murray em “Encontros e Desencontros”

É importante ressaltar: o ator não é sua marionete. Abusos de poder são bastante comuns em relações hierárquicas de todo tipo. Nesse caso, o diretor pode se valer da vulnerabilidade inerente ao exercício da atuação. Pergunte a qualquer ator, vários serão capazes de citar experiências em que o diretor fazia jogos constrangedores não consentidos como “técnica” para impulsionar a performance, gritava com o elenco, não escutava o que o ator tinha a dizer, era autoritário, enfim. Eu, que comecei como atriz em teatro, passei por vários desses. E vejo algumas das mesmas práticas sendo perpetuadas no cinema. Muitas de forma velada e sutil também, mas não menos desrespeitosas.

Há os casos famosos: quem nunca ouviu falar de Lars Von Trier torturando suas atrizes? Ou Kubrick? Ou Hitchcock? Ou David O. Russel dando chilique no set? Só pra citar alguns dos mais conhecidos. Existe um viés de gênero digno de ser ressaltado: as atrizes sempre muito mais sujeitas a abusos. Posso citar também os métodos de Fátima Toledo, a preparadora de elenco mais famosa do Brasil, como uma dessas técnicas “viscerais” que mexem fortemente com o psicológico dos atores. Muitos atores gostam delas, principalmente por serem bastante desafiadoras. Mas a popularidade de Fátima e algumas técnicas do Método americano, dentre outros (vide a glamourização de Edward Norton, Jared Leto e outros que fazem loucuras para “entrar no papel”) de uma certa forma contribuem para a difusão da ideia de que atores são pessoas que só funcionam quando manipuladas. Que você pode livremente tentar usar uma técnica mais “dura” ou invasiva em nome da arte. Minha dica: não seja essa pessoa. Atores estudam, praticam, e trabalham muito para atingir excelência na sua profissão. Não é por meio de manipulação ou gritos que eles chegam lá. Embora esse tipo de atitude seja bastante tolerada sobretudo quando vem de diretores homens, ela apenas mascara, a meu ver, um desejo autoritário e sádico do diretor.

Ava DuVernay abraçando suas atrizes mirins: seja essa pessoa.

Por fim, tente sempre ouvir o que os atores tem a dizer. Alguns deles apenas seguem sua orientação, outros contestam mais, ou trazem visões diferentes sobre o personagem e a história. E muitas vezes eles podem ter razão. Ouça e reflita sobre as opiniões deles. Caso discorde de algumas, lembre-se que quem tem a palavra final é você. Do mesmo jeito que você não deve ser autoritária e impor sua visão a qualquer custo, também não precisa ceder a opiniões dos atores e da equipe se discorda delas. No fim, a diretora é quem tem a responsabilidade artística da obra, e as escolhas do filme serão atribuídas majoritariamente a você.

Nas próximas partes desse texto falarei sobre técnicas específicas para serem usadas nos ensaios, trabalho no set e até mesmo na pós produção, além de um futuro texto com dicas sobre como preparar e executar castings.

Leia aqui a segunda parte do texto: SOBRE DIRIGIR ATORES NO CINEMA – PRÉ PRODUÇÃO E ENSAIOS

Ilustração por Morgue.