NOS CORREDORES DA FICÇÃO: ANOTAÇÕES SOBRE ILUSÕES, DE JULIE DASH

I

“Nós só podemos escrever a história desse processo [político] se reconhecermos que ‘homem’ e ‘mulher’ são, ao mesmo tempo, categorias vazias e transbordantes. Vazias, porque não têm nenhum significado último, transcendente. Transbordantes, porque mesmo quando parecem estar fixadas, ainda contêm dentro delas definições alternativas, negadas ou suprimidas.”1

— Joan Scott

Tenho pensado muito sobre categorias. Categoria como esse sistema cujos códigos limitados revelam (ou revelariam) o que um corpo carrega, como ele transparece sua história, como sua vida individual e social é inteiramente determinada por uma ou mais palavras que cercam e definem o sujeito.

Tenho pensado muito sobre a ficção das categorias – como elas estão tão emaranhadas no nosso imaginário que precisamos reivindicá-las para conseguir falar no mundo, para sair do silêncio. E será possível falar fora da ficção?

Quando penso nisso, penso também em Ilusões, de Julie Dash (1982). Uma narrativa que tem certo desbalanço entre uma vontade de capturar as armadilhas que compõem as categorias, junto à incerteza sobre como fazê-lo sem cair nessas armadilhas. Tento caminhar pelo espaço do entre que Dash cria em seu cinema.

II

“Espaços podem ser reais e imaginados. Espaços podem contar e desdobrar histórias. Espaços podem ser interrompidos, apropriados e transformados por meio da prática artística e literária.”2

— bell hooks

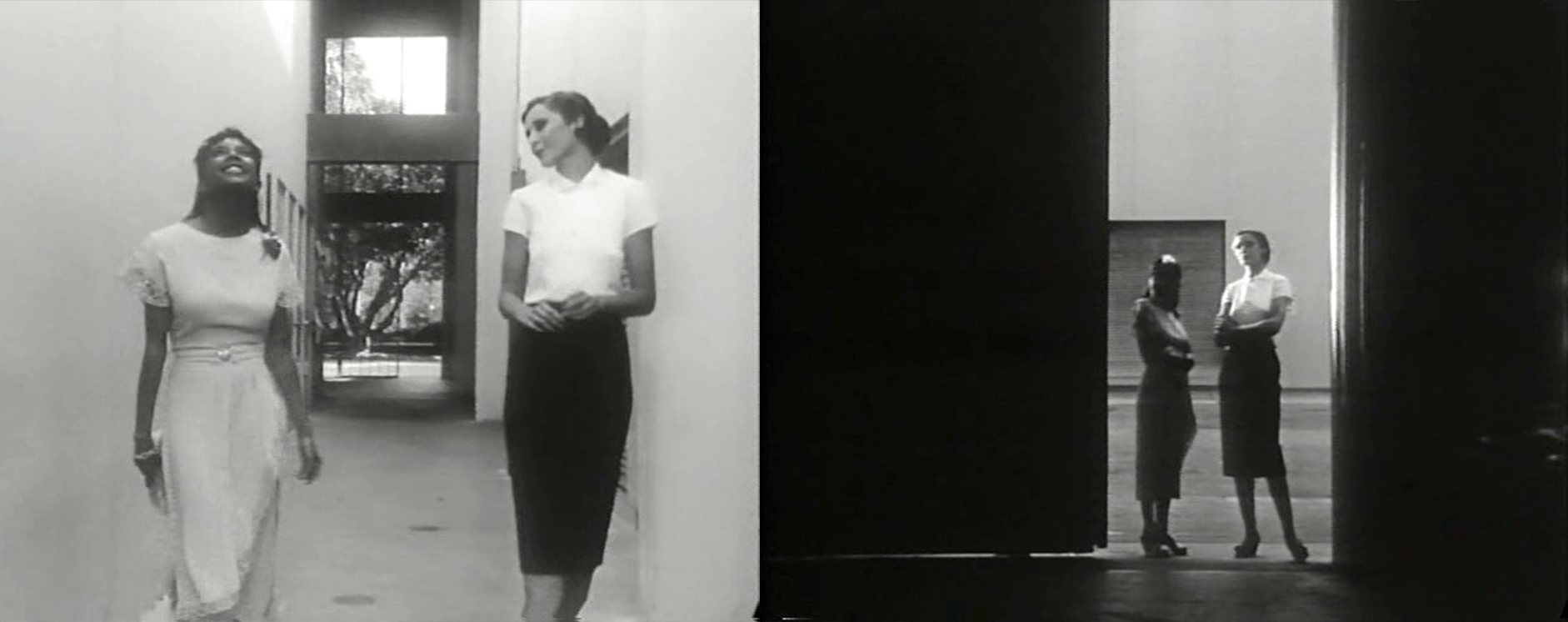

Hollywood, 1942. Dash não é sutil na relação que faz entre a indústria cinematográfica e a guerra. Enquanto no mundo “real” norte-americanos negros lutam por direitos e espaço na democracia dos EUA, entre as paredes lisas dos estúdios só existem heróis brancos.

Soldados correndo, explosões, tanques de guerra. Frames desconexos de um campo de batalha culminam num estúdio de Hollywood. Quem veio primeiro? A violência ou sua representação? A história está sendo reproduzida no cinema ou sendo construída na imagem?

Lembremos que filmar em inglês é atirar (shooting).

A História dos Homens foi construída no mundo das projeções tanto quanto no tiro literal. O cinema aqui é uma indústria ferrenha que não para durante a guerra e que tem, inclusive, a tarefa de levantar a moral nacional.

Mignon, a protagonista, está no limbo entre a ilusão das sombras e a realidade material. Ela é uma mulher lida como branca (de origem afro-americana) que ocupa uma posição de poder nessa máquina da representação.3 bell hooks fala sobre a margem como uma escolha radical, um espaço aberto à força que permite que o sujeito oprimido esteja no centro, mas com o olhar opositivo da margem, sempre se lembrando que seu lugar não é ali, que há outros mundos para além da visibilidade excessiva. Mignon parece (querer) incorporar essa mesma ideia.

No espaço ocupado pelo filme, nesse universo que reimagina Hollywood a partir da posição de poder de uma mulher racializada, a História muda? Ela pode mudar? O cinema tem esse poder que o filme pressupõe de reconstruir a História? Furá-la de dentro para expor sua farsa?

Mignon (e a própria Dash?), em seu lugar escorregadio de poder, está o tempo todo observando o cinema à distância, ainda que no olho do furacão.

III

“A raça não é nem mais mítica nem mais fictícia que o gênero

– ambos são ficções poderosas.”4

-— María Lugones

A mulher (branca? dizer mulher é dizer mulher branca?). A mulher negra. A raça.

O que dizem essas categorias? O que dizem essas categorias no cinema?

Pode o cinema tratá-las como as ficções que são, no sentido de serem — como tantas outras categorias — historicamente forjadas para a diferenciação e a criação da Outra, que favorece a ideia da diferença na modernidade?

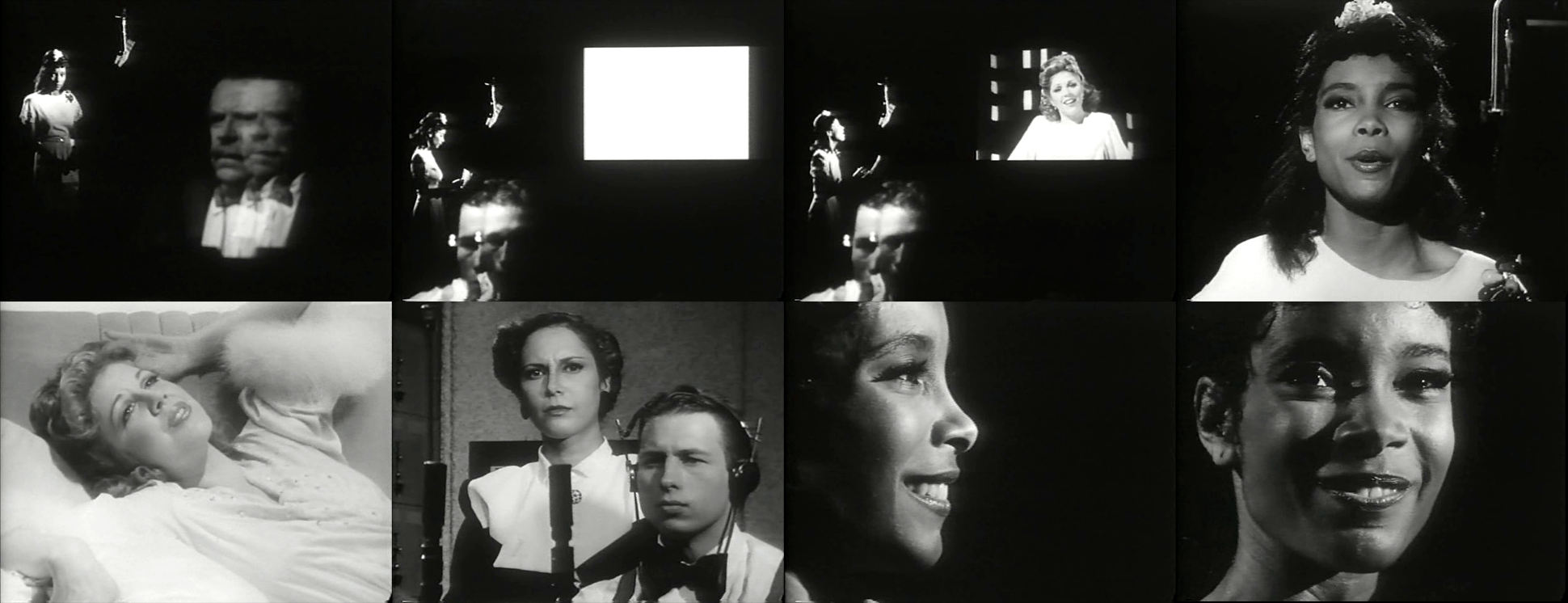

Na sequência principal do filme, cuja metalinguagem fica mais acentuada, Dash consegue dar vazão a essas questões por meio da exposição do dispositivo artificial do cinema hegemônico que opera por hierarquias e camadas de invisibilidade: uma mulher branca (Leila) é dublada por uma mulher negra (Esther) à margem do quadro. Ambas são coordenadas por um homem branco. Mignon só consegue assistir à cena.

Há uma escolha particular de Dash que me interessa aqui. Ela move Esther da margem na própria decupagem. A cantora começa pequena no quadro, escondida. Sua voz toma o estúdio e os olhares dos bastidores se voltam para ela. Ela ocupa o plano sozinha. A vemos de perfil, encarando a atriz que está dublando, e de frente, encarando Mignon e nós, espectadoras. Dash abre o quadro para Esther mesmo que o cinema não queira fazê-lo. Mesmo que a própria Mignon não tenha poder para isso.

Aqui, a articulação entre a atuação opositiva de Esther, junto da montagem e da mise-en-scène que a privilegiam no enquadramento, forma uma única performance de olhares que reverte a hierarquia da cena e desequilibra a jornada da protagonista. Mignon, depois de relembrar o olhar a partir do espaço radical da margem, entende o jogo com a linguagem e decide continuar no centro, jogando com consciência da batalha.

IV

“O corpo nos expõe. É um lugar de vergonha. A ‘verdade’ do corpo se torna

uma evidência usada contra nós.”5

— S. V. Hartman and Farah Griffin

Analisando Ilusões, S.V. Hartman e Farah Griffin falam sobre como Hollywood constrói a mulher ideal a partir de sua fragmentação. A tecnologia decompõe a mulher material para torná-la a mulher-imagem que o homem deseja ver na tela. De Esther, rouba a voz. De Leila (a estrela do filme), rouba o corpo. Nenhuma das duas está completa na imagem – são apenas projeções do olhar masculino.

Jogando com a ficção dentro da ficção, na fixidez do quadro de uma narrativa hollywoodiana clássica, o filme faz escorregar as definições de identidade. Dash bagunça a relação personagem-ficção-história por meio da exposição da máquina de categorias. A ficção de Hollywood é só mais uma invenção para manter o homem branco no poder. A ficção de Dash, apesar de ser também uma invenção, consegue enganar o sistema de imagens dominantes porque coloca em evidência uma série de tensões que se acumulam num único corpo.

Dash enfrenta a a-historicidade delegada às mulheres colocando-as como agentes ativas da história. Mignon e Esther conspiram nos bastidores, mesmo que sua conspiração envolva somente o reconhecimento de uma pela outra. Elas são personagens invisíveis que jogam um jogo cujas regras ainda estão sendo elaboradas por elas mesmas, em tensão com outras redes que as circundam. Quais cartas estão na mesa? Quais identidades? Quais possíveis vitórias? Querer o poder é a saída?

Talvez por isso a estratégia principal de Dash seja investir em uma linguagem que media a narrativa e o discurso, a história e o mito, a realidade e as sombras. O poder está em saber como utilizar os códigos na guerra, brincando com as possibilidades da ficção para borrar as categorias a ponto de elas serem expostas pela farsa que são. O poder não está em ensinar a atirar, mas a ver, a forjar alianças, a reconhecer as diferenças sem confiná-las em molduras fixas. Dash joga, sim, com uma linguagem clássica, mas um clássico assumidamente infiltrado na indústria. Ela escolhe o seu espaço de mudança radical – indo para o centro, mas com a visão da margem.

Mediar os dois lados da ponte. Manter a desconfiança em cada frame.

Notas de rodapé

- SCOTT, Joan. “Gênero: Uma categoria útil de análise histórica” (1986). Trad: Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila. In: Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Org: Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. pp. 49-82.

- “Spaces can be real and imagined. Spaces can tell stories and unfold histories. Spaces can be interrupted, appropriated and transformed through artistic and literary practice.” (Tradução da autora).

HOOKS, bell. Choosing the margin as a space of radical openness. Framework: The Journal of Cinema and Media. No. 36 (1989), pp. 15-23. - A construção de Mignon foi questionada por aparentar ser, mais uma vez, a história de uma personagem branca com vergonha de suas origens. No entanto, Julie Dash defendeu Mignon como uma mulher de guerrilha que se infiltra no campo inimigo.

- LUGONES, María. Colonialidade e gênero (2008). Trad: Pê Moreira. In: Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Org: Heloisa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2020. pp. 52-83.

- “The body exposes us. It is a site of shame. The “truth” of the body becomes evidence used against us.” (Tradução da autora). GRIFFIN, Farah; HARTMAN, S.V. Are You as Colored as that Negro?: The Politics of Being Seen in Julie Dash’s Illusions (1991). Black American Literature Forum, Vol. 25, No. 2, Black Film Issue (Summer, 1991), pp. 361-373.