ACERCA DA VOZ E DA IMAGEM: SURNAME VIET GIVEN NAME NAM

“Quando chegam os antropólogos, os Deuses saem.”

— Provérbio haitiano.

“Eu não quero falar sobre. Eu quero falar perto de.”

— Trinh T. Minh-ha, em Reassemblage.

Em um livro chamado “Men Explain Things to Me”, Rebecca Solnit questiona o papel da mulher enquanto pesquisadora e estudante, e de que forma as opressões sistêmicas patriarcais minam (quando não sumariamente fazem sumir) todo o nosso comportamento perante a sociedade. Disse ela:

A crítica de Solnit é voltada a uma interdição da experiência do Contar e do Fazer que nos constituem enquanto pessoa, e, sobretudo, quanto ao contar histórias apesar de. Nesse sentido, há Trinh T. Minh-ha, cineasta vietnamita que imigrou para os Estados Unidos em 1970 e fez do seu fazer enquanto artista algo multiforme: cineasta, artista visual, escritora, teórica, crítica.

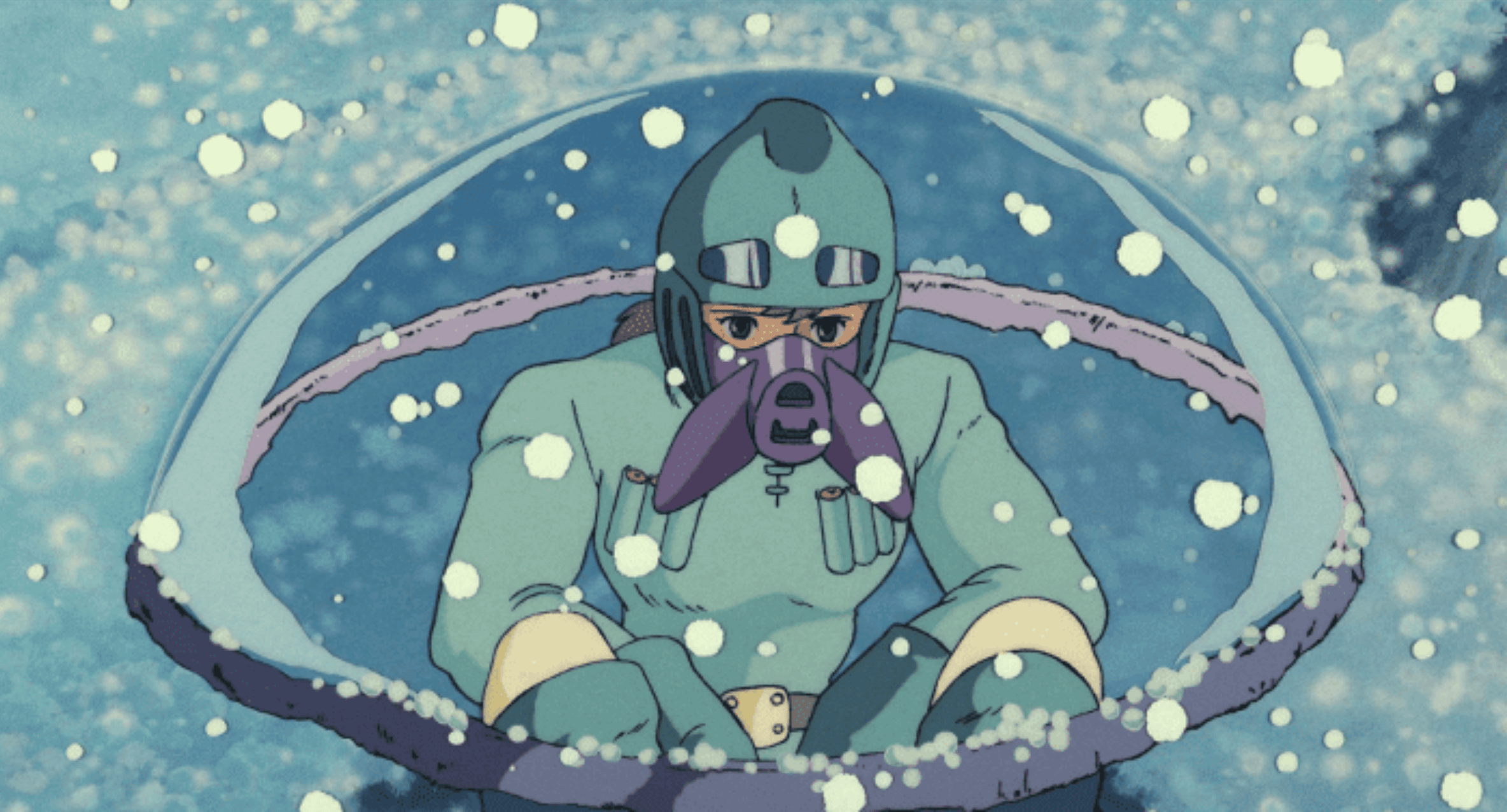

Em seu primeiro trabalho, Reassemblage (1982), Minh-ha abre um filme sobre o Senegal, um país para ela até então desconhecido, dizendo que não gostaria de falar do terceiro mundo enquanto um experimento etnográfico exótico, mas sim, falar ao lado dele. Como parte dele enquanto imigrante, mulher asiática, fugida da guerra, perguntando ao espectador o que é que tem de ser dito, se o discurso documental hegemônico prioriza o discurso univocal? O que se espera da imagem cinematográfica e da representação de sociedades não ocidentais? Se a ideia de pertencimento, nação, território, lar nos parece ser uma garantia elementar dentro da civilização ocidental, como articular um discurso imagético e vocal sobre civilizações orientais em deslocamento constante? Como contar a história de quem sempre nos conta histórias? Quais são os limites do real, documental, ficção, fato, analogia e assimetria? É possível retratar um único Outro como a voz de um povo por inteiro? O que é o sólido e o que se desmancha no ar?

Para essas e tantas outras questões, Trinh T. Minh-ha, em 1989, faz Surname Viet Given Name Nam (traduzido em português para Sobrenome Viet Nome Nam), um documentário híbrido: imagens de arquivo, citações, canções, split screens, depoimentos de mulheres médicas, donas de casa misturadas com contos de fundação, super-exposições, preto e branco, discursos entrecortados e sobrepostos, interrupções. Botar-se ao lado botando na mesa milhares de imagens com milhares de vozes. O documental como lugar do real vivido.

I) Imagem:

“Jump cuts, pans irregulares, inacabadas, insignificantes, rostos partidos, corpos, ações, acontecimentos, ritmos, imagens ritmadas, fora do tom, discordantes, cores irregulares, vibrantes, saturadas ou muito brilhantes, enquadrando e reenquadrando.”

— Trinh T. Minh-ha em When The Moon Waxes Red

Ao princípio, Trinh T. Minh-ha articula uma forma documental que nos parece a mais usual quando tratamos do gênero e sua liminaridade entre documentário e etnografia: uma pesquisa de campo em que cinco mulheres são entrevistadas sobre a condição da mulher vietnamita em uma sociedade em transição. Mulheres em constante fuga e abdicação, contando pequenos trechos do cotidiano, a composição da família patriarcal, as opressões, prisões, o entrelugar entre o comunismo e o capitalismo pós-guerra do Vietnã, um estado de sítio e desconfiança civilizacional, a resiliência como forma de esperar por uma sociedade que está em constante vir a ser, mas não é. Um filme cuja mise-en-scène aparenta ser comum ao documentário — cabeças falantes se dirigindo a um entrevistador extraquadro — mas isso somado aos diversos discursos em que a imagem se mistura e se entrecorta, como um caleidoscópio da cultura vietnamita, uma miríade de vozes e imagens, danças e sons se mesclando às cartelas de texto. É engendrada uma rede de discursos que se tornam um só; o de mulheres sem alma, no life, no self. Homens que não voltam da guerra. Mulheres que se curvam. Dúzias de médicas cruzando pontes a pé. Nadando mares. Traçando rotas de fuga com os filhos nos braços.

Em aparência, a tendência ocidentalizadora é tomar o documental como uma única voz dotada de um único discurso. E, ainda mais, se tratando de uma matéria filmada em uma ideia de terceiro mundo, tudo se torna objeto de exotismo. Mas isso não é o caso aqui. Não se trata de um documentário. Minh-ha deixa claro: “Alguns chamam de Documentário. Eu chamo de Não Arte, Não Experimento, Não Ficção, Não Documentário. Dizer algo, ou nada e deixar que a realidade adentre. Se capturar. Isso, eu sinto, não há como se render. Os contrários se encontram e se cruzam e eu trabalho no limiar de todas essas categorias.” A multiplicidade das imagens é esse limiar, o limiar entre fato e ficção, palavra e silêncio, política e representação; em certo momento, a narradora nos diz: “O cinema que nos é dado como hegemônico é formado de efeitos especiais. Tal como a guerra.” Presenciamos a construção de uma sociedade em construção por imagens em construção que se retroalimentam. O que haveria de errado nisso?

Logo, não existe um caráter documental no cinema; tudo que há é o real e dele não existe mentira — tudo é verdade ou não é cinema, tampouco vida. O que existe é uma linha entre a realidade e a estetização de uma realidade. Estetização essa, comum no cinema hollywoodiano; a exposição da matéria filmada enquanto material de vivissecção pura e simples. O prazer puramente criado e articulado por uma sociedade visual por natureza — a sociedade que cria e recria imagens, cria e recria mulheres, cria e recria a guerra incessantemente para satisfazer um tipo de prazer desprazeroso; o prazer do desastre, da guerra, da estetização da desgraça. A exploração da matéria filmada para lançar o olhar com condescendência, acreditar que o olhar dominante é o único possível em termos de discurso.

Mas não estamos falando aqui de estetização, e tampouco de hegemonias possíveis. E Minh-ha, após noventa minutos dos 108 de filme, abre o seu jogo: Se isso é uma não arte e um não experimento e o cinema é feito de efeitos especiais, que Surname Viet Given Name Nam também o seja. Ela nos diz que há uma verdade nos depoimentos das cinco mulheres, mas nos é retida, selecionada e deslocada. São usados critérios como idade, profissão, região. Os discursos são cortados e recortados. Entre a linguagem interior e a verdade exterior, temos a espontaneidade das mulheres contando tantas histórias com naturalidade. Histórias essas que não são as delas. Elas são não atrizes, mulheres vietnamitas que imigraram para os Estados Unidos e, decidiram por bem, participar do filme como uma forma de desmistificar a identidade asiática e vietnamita como una – pois essa é uma tendência ocidentalista de massificação da cultura asiática como um evento feérico e exótico — denunciar as opressões das que ficaram em seu país de origem e interditar o discurso de que o sacrifício e a anulação enquanto mulher e ser ativo na sociedade são a única forma de sobrevivência. E esse é dos trunfos, o maior trunfo de Surname Viet Given Name Nam: dar a possibilidade de ouvir os dois lados da matéria filmada. Os lados de quem atravessou oceanos para contar a história de quem ficou.

II) Discurso:

“Nós somos exibidos como gabinetes de curiosidades na Segunda, exaltados como cultura na Terça, denunciados como imorais e insalubres na Quarta, reapresentados como experimentos científicos na Quinta, celebrados por algum motivo estético obscuro na Sexta, esquecidos no Sábado e revistos como pitorescos no Domingo. Nós somos mal interpretados pela crítica especializada e estamos sujeitos ao imperialismo espiritual, nossos esforços mais sagrados são tomados como objetos de escambo, nossas histórias traçadas, nossa psique analisada, e quando todos se aproveitaram de nós de todas as maneiras, somos expulsos de nossas terras natais, de nossas casas modestas e colocados em arranha-céus cromados.”

— Maya Deren em The Divine Horsemen.

O ponto central de Surname é trazer para o primeiro plano questões que vão além da superfície do material filmado; a ideia de uma representação do irrepresentável – no sentido daquilo que não está projetado em grandes salas de cinema como protagonista. Ao tratar da mulher vietnamita encoberta por imagens e referenciais que as sufocam, nas linhas que se entrecruzam entre o tradicional e o ocidental colonizador, os padrões estabelecidos de comportamento esperados para as mulheres seguem os mesmos, tanto para as que cruzaram o oceano quanto para as que ficaram. Em um trecho do filme uma das personagens nos diz “tudo o que temos é a esperança de uma sociedade melhor, mas o sol nasce todos os dias e permanecemos no mesmo lugar”. Entre o capitalismo e o comunismo, abre-se uma fenda que engole as mulheres igualmente: entre as mães solo, donas de casa, médicas, elas falam em espíritos sem vida e sem individuação.

Porém, lado a lado com mulheres que se aniquilam, a estrutura fílmica se vale da citação direta de The Tale of Kiều, um épico fundador escrito por Nguyen Du no século XIX, considerado como um conto norteador da moral e da construção histórica da sociedade vietnamita. Kiều, uma jovem, se vê refém das circunstâncias familiares e, para salvar a família, tem de se sacrificar enquanto mulher pura e casta e passar por privações que a deixam à margem da sociedade. O arco de Kiều é marcado por uma espécie de redenção à revelia, pois salva a família e não salva a si mesma, indo parar numa espécie de claustro. A ideia de uma mulher que se desprende dos papéis socialmente impostos não como questionamento sobre feminilidade ou de questionamento do papel patriarcal, mas sim como forma de preservação familiar, proteção do marido, obediência aos filhos, aceitar tudo com resiliência e silêncio dentro das casas e longe dos locais de trabalho é um dos pilares da sociedade vietnamita, que perdura até hoje. As mulheres, mesmo as que se revelam não atrizes e estão em outro país, dizem: “Disse aos meus amigos que faria um filme para contar a história da mulher vietnamita e, para atrizes e pessoas que mexem com esse tipo de coisa, há termos não tão educados.” Kiều, tanto como as atrizes do filme, passou por tormentos e tribulações, apesar de. E essa é a experiência unificadora, um conto cautelar que ressoa na vida de todas, de uma maneira ou de outra. Todas vencem, tornam-se diferentes à sua maneira, trabalham, provém sustento, são profissionais, saem dos lares e do papel doméstico, mas ainda assim, as raízes ficam expostas por gerações e gerações, mesmo após cruzar um oceano.

Nesse caso, o local do não documental e da não etnografia proposta por Minh-ha enquanto um estudo do povo, é, antes de mais nada, o falar ao lado, criticar abertamente a ideia de que o documental (ou o estudo do real) ofereça uma única possibilidade de discurso e de representação. Não existe um único real; tanto o real quanto a realidade existentes no mundo que nos cerca é subjetivo e plurivocal.

No filme, ao utilizar imagens de arquivo, poemas, analogias, canções e depoimentos das mulheres vietnamitas como forma de representar as opressões sistêmicas que abarcam classe, gênero, cor, política e colonização, expande-se um horizonte discursivo, um horizonte tão complexo que uma simples expedição de caráter científico analítico não daria conta. Afinal, o relato científico lida com um ambiente controlável e lida com um único Outro. As tradições orais, a cultura, a dissolução das imagens, o entrecortar das vozes, o desfazer e refazer da linguagem, a tradução, a leitura e a constituição da identidade são Outros, muitos Outros. Se não há documentário per se — estruturado e teorizado por tantos outros, revivido e debatido em batalhas do Antigo contra o Moderno — há uma ressurreição do real pela ficcionalização e pela narração; o reforço de que há uma sociedade cindida por mazelas políticas não exime que as histórias não sejam contadas, que o real não seja retratado tal qual por diferentes vozes.

Contar histórias e se fazer preciso é, talvez, uma das metas do cinema e da literatura de modo geral. Independente de cinema narrativo ou experimental, há sempre algo a se contar. E, grosso modo, a transmissão de um conteúdo para outro meio ou linguagem é o que chamamos de tradução. Nem todo conteúdo tradutório é simples; mas, como disse Haroldo de Campos, quanto mais inçado de dificuldades for o texto, mais recriável e mais sedutor ele se torna enquanto possibilidade de recriação. Surname Viet Given Name Nam nos mostra que a tradução cultural de imagens, discursos, vozes, não toma o objeto filmado de assalto e o destitui da verdade, mas sim, a reforça o suficiente para dizer que enquanto houver mulheres no Vietnã (ou fora dele) que nos contem a história das que estiveram e estão lá, a história será sempre reescrita, ressignificada, retomada pelas imagens e pelas vozes.

“O seu nome era privilégio, mas o dela era possibilidade. O seu era a mesma história, mas o dela era um novo conto sobre a possibilidade de mudança de uma história que permanece inacabada, que inclui todos nós, que importa tanto, mas tanto, que veremos, faremos e contaremos nas semanas, meses, anos, décadas por vir.”

— Rebecca Solnit, em Men Explain Things to Me.

O LUGAR ONDE EU APRENDI A PENSAR AUDIOVISUALMENTE FOI NUM TERREIRO: ENTREVISTA COM VIVIANE FERREIRA

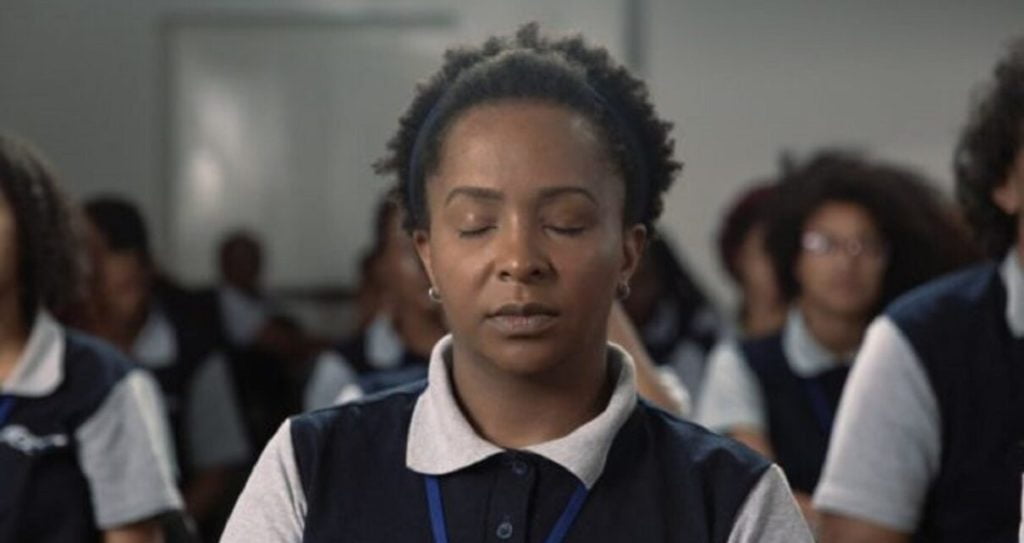

Nossa terceira entrevistada é Viviane Ferreira e o texto “O lugar onde eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro” é fruto dessa conversa que tivemos em junho de 2020, de forma online. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.

Do Coqueiro Grande, periferia de Salvador (BA), Viviane se formou cineasta circulando por muitos espaços: no terreiro fundado por sua bisavó, nas apresentações de teatro no bar de sua tia, nos cursos de formação da CIPÓ e do CEAFRO, nas aulas de cavaquinho, e outros. A curiosa menina que lavava o tanque com anil se perguntava se era algo como aquela substância que deixava o mar do filme “Lagoa Azul” tão azul. Com esse olhar múltiplo que se tornou uma das figuras mais relevantes do cinema atual. Pela Odun Produções, dirigiu os documentários “Peregrinação” (2014), “Dê sua ideia, debata!” (2008), os videoclipes “D’origem Africana” (2013) e “Amor ao Rap” (2012); os curtas de ficção “Mumbi7cena Pós Burkina” (2007) e “O Dia de Jerusa” (2014); e em 2019 o longa-metragem de ficção “O dia com Jerusa” (disponível na Netflix). A formação política ao longo de sua trajetória, marcada pelas instituições que passou, a fez uma cineasta que acredita pisicianamente na construção coletiva de um cinema comprometido com a emancipação e liberdade das pessoas pretas. Em sua trajetória, foi uma das fundadoras e presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e atualmente é diretora-presidente da SPCINE. Boa leitura!

Lygia Pereira: A primeira coisa que eu costumo perguntar é basicamente para você se apresentar. Quem você é? Da onde você vem? E como você chega no audiovisual?

Viviane Ferreira: Eu sou do Coqueiro Grande e é importante pra mim sempre começar por aí, Coqueiro Grande é um bairro na periferia de Salvador, na Bahia, e eu chego no audiovisual porque venho de uma família que eu acho que se eu precisasse descrever em duas palavras seria: liberdade e sonho. Então assim, é um incentivo à liberdade de sonhar naquele Coqueiro Grande que às vezes até a gente se assusta com a ausência de limites pra isso. E mesmo estando num bairro da periferia de Salvador, que obviamente vivenciou e vivencia todas as limitações de uma periferia, eu tive a possibilidade de experimentar tudo aquilo que eu me interessei por experimentar, saca? No Coqueiro Grande tinha plateia pra tudo. Então eu queria pintar, minha mãe comprou a tela do tamanho que dava pra comprar, as tintas guache que era o que cabia também no bolso de uma manicure e a parte a óleo eu fiz com os esmaltes dela mesmo e tava tudo certo. A única coisa era que a arte ficou muito feia. Naquela época eu ainda não sabia direito ainda o que era expressionismo, surrealismo, se não eu poderia ter defendido melhor minha arte, mas na minha exposição particular pra família minha arte foi reprovada porque era tudo muito feio e eu precisava melhorar um tantinho mais. Nesse negócio de ser reprovada, eu desgostei, não quis mais ser artista plástica. Já tava em outra vibe e aí quis fazer teatro. A gente montou um grupo de teatro no bairro e fazia apresentações na igreja, nos terreiros de Candomblé. No Coqueiro Grande tem uma quantidade de terreiro, no bairro e na adjacência, então a gente fazia apresentações de teatro nos terreiros, nas igrejas e nos bares. Tinha dois bares de minhas tias e em dia de domingo a gente fazia apresentações no bar de tia Denga e no bar de Jurema. Então esses eram os nossos palcos: terreiro, bar e igreja.

Com dezesseis foi quando eu fui pro CEFET e aí eu fui viver o centro da cidade e meio que me afastei das atividades coletivas do bairro. Com dezesseis rolou esse afastamento, mas dos onze aos dezesseis eu era super atuante em tudo. Eu queria ser esportista, então, eu comecei a jogar futebol. Eu participava do time de futebol do bairro, da igreja. Aí na escola fui pra banda, pra fanfarra, aprender a tocar caixa. Queria instrumento de sopro, mas eu tenho problema no pulmão, então eu nunca consegui instrumento de sopro. Aí decidi ir pro cavaquinho. e aí Comecei a estudar cavaquinho e abandonei artes plásticas. Me desinteressei mais por teatro, queria ser cavaquinista e tocar chorinho. E eu tô falando dessas coisas, porque o audiovisual chegou desse jeito. Eu assistia muito filme e aí todas as sessões de filme, Sessão da Tarde, Tela Quente…

L: Era mais televisão?

V: Era mais televisão. Acho que eram dois rituais: assistir TV e ir na locadora pegar fita VHS. Só que para pegar fita VHS eu dependia das minhas primas mais velhas, então não era uma coisa que eu conseguia organizar a depender do meu desejo. Tinha que juntar a galera que ia pagar pelos filmes e ainda tinha que dar sorte das pessoas quererem assistir os mesmos filmes que eu. Mas tudo que passava na televisão eu via enlouquecidamente. E aí teve um dia que de manhã eu tinha lavado o tanque… O tanque da casa de minha tia era aqueles tanques construídos de alvenaria e aí você precisa lavar constantemente por causa de dengue e todas essas coisas. Tem um produto chamado anil, que você coloca dentro do tanque pra purificar a água. Até hoje eu não pesquisei pra saber as propriedades do anil, vou fazer isso. Eu tinha lavado o tanque com a minha tia, a gente terminou, ela jogou o anil e o anil vai dissolvendo e a água fica toda azulzinha e aí vai ficando transparente de novo, negócio bem massa. Naquele dia passou na Sessão da Tarde Lagoa Azul ou De volta à Lagoa Azul e eu lembro da cor do mar do filme, e eu falava: “Caramba, como é que faz o mar ficar com essa cor?” Porque era um azul muito forte e não é a mesma cor do mar de Salvador. E eu fiquei: “Será que os caras usam anil no momento que tão fazendo o filme?”

Eu fiquei nessa coisa de tentar descobrir como eles tinham deixado aquele mar tão azul e comecei a pensar sobre isso. Eu lembro que naquele mesmo dia, na madrugada, eles passaram um filme com o Tarantino. Lá na Tela Quente eles passaram “Um drinque no inferno” e aí eu fiquei muito alucinada de como eles tinham conseguido garantir os efeitos e as porradas e os cortes de cabeça daquele filme. Eu lembro que no outro dia conversando com minha mãe eu falei: “Nossa esse negócio de fazer filme deve ser muito massa, imagina? Você colocar um azul tão azul quanto o tanque de tia Nenga.” Comecei a falar dessas coisas e eu sei que coisa de duas ou três semanas depois, minha mãe apareceu em casa com um folheto da “Cipó – Comunicação Interativa”. A Cipó é uma ONG que tem em Salvador que dava formação pra jovens naquele período, dava formação inicial em audiovisual, fotografia e várias coisas, e tava com processo seletivo aberto. Ela me inscreveu no processo, eu passei, e na Cipó acabou sendo o meu primeiro contato com a câmera, com o universo e com o pensar audiovisual. E daí pra cá o bichinho mordeu, porque as revoluções começaram a acontecer nesse período. Eu fazia Cinema, TV e Vídeo na Cipó, estudava cavaquinho na Escola de Cadetes Mirins, em Lauro de Freitas em parceria com a Aeronáutica — a ideia era formar jovens que quisessem ingressar na carreira na aeronáutica e eu tinha intenção de ser piloto ou construir avião. Além disso, eu já fazia teatro no CEAFRO, que é a organização de mulheres negras que fica no 2 de julho, no centro de Salvador. E aí nesse processo todo, na Cipó a gente tinha acesso à informação e à técnica e a pensar o audiovisual de uma perspectiva social. No CEAFRO era a discussão das questões raciais, com recorte de gênero, se utilizava muito as linguagens artísticas pra isso. Lá tinha essa coisa da sedimentação do pensamento racial, dos processos, e a gente tinha constantemente atividades de cineclube no CEAFRO. E quem fazia, quem coordenava essas atividades de cineclube era Luís Orlando. Luís Orlando foi um dos maiores cineclubistas que esse país conheceu. Lembro que numa das atividades do cineclube eu falei para Luís Orlando que eu queria fazer cinema, que eu queria ser roteirista, e ele me perguntou que cinema eu queria fazer. Aí eu falei: “Ah, Luís, cinema é cinema”, ele falou: “Não, você precisa decidir. Você quer fazer cinema negro, você quer fazer cinema de branco, que cinema você quer fazer?”. E aí ele começou a me apresentar algumas coisas, ele me apresentou Sembène, me apresentou o Zózimo Bulbul. Então a primeira pessoa a me falar de Zózimo Bulbul na vida foi Luís Orlando, saca? Que me apresentou os filmes do Joel Zito. E aí nessa dinâmica do pensar fazer cinema, a partir do momento que eu comecei a pensar de fato em fazer, porque eu tava nessa fase de escolher o que fazer no vestibular, já não tinha mais outra alternativa pra mim que não fosse pensar em fazer cinema negro. Essa ideia que me interessava, de fazer um cinema para contribuir com as lutas de combate ao racismo foi muito forte, foi construída ali durante meu processo de estada entre o CEAFRO e a CIPÓ.

L: Como você vê o cinema negro na transmissão de modos de viver? E como você pensa/observa o cinema negro em termos estéticos?

V: Pensar o cinema negro como transmissão dos modos viver é acreditar e defender um cinema que é feito a partir de experiências de corpos e de um grupo que foi pouco representado distante de estereótipos. Então é pensar nas diversas formas de sobrevivência, porque é difícil a gente falar em viver no sufocamento do racismo que a gente vive no Brasil. Mas as diversas formas de sobrevivência inventadas pela população negra no Brasil são um repertório muito vasto. Eu acho que, sobretudo, fazer cinema negro é olhar para esses raqueamentos de continuar existindo. É a gente conseguir olhar para um filme como o “Aquém das Nuvens” [de Renata Martins] e entender que, na zona leste, periferia de São Paulo, você tinha ali um amor preto que durou muitos e muitos anos e que seguiu no além vida. Então a imagem de um casal de idosos pretos apaixonados é de um raqueamento de modos de viver absurdo, porque você pensar que são corpos que nesse sistema que a gente tá, existem pra morte, e conseguiram envelhecer, mais do que conseguiram envelhecer, conseguiram envelhecer se amando, mais do que o amor protocolar, na real eles viveram em processo de paixão até aquela altura da vida. Eu olho pro cinema negro desse lugar, a gente tem dores e delícias nesse processo de raqueamento de nossa permanência nessa diáspora, e aí são pras dores e delícias desses corpos que o cinema negro olha como modo de vida, como modo de existência. Pra mim não dá pra sintetizar em uma única forma, em um único modo. Consequentemente não dá pra gente defender uma única estética para o cinema negro. Talvez com esse afã e esse desejo de unificar as coisas, talvez pra apaziguar os corações da galera que gosta muito de perguntar qual é a estética do cinema negro, é a gente dizer que o cinema negro é composto por uma estética múltipla. É um movimento multiestético, multifacetado, ele é diverso porque as existências negras são diversas e elas são muito diferentes entre si. Elas podem se assemelhar em algumas coisas, mas a gente pode encontrar existências negras antagônicas e díspares a depender do contexto que a gente for apontar nossa câmera. E erigir nossa narrativa é um movimento que produz narrativa e que garante produtos e peças muito complexas. Porque não dá pra você pegar, por exemplo, o “Pattaki” [de Everlane Moraes] e olhar na mesma régua que você olha “Café com canela” [de Glenda Nicácio e Ary Rosa], eu iria falar que não dá pra você pegar o “Aquém das nuvens” e olhar na mesma régua que o “Dia com Jerusa”, mas você consegue identificar aproximações, sabe? Tem conexões entre essas duas narrativas, mas entre elas também têm pontos de muito antagonismo, elas também olham para lugares muito diferentes. Você vai olhar o “Aquém” e tem uma narrativa muito redonda e clássica, do início ao fim, cê vai olhar pro “Dia de Jerusa”, você vai precisar tá com o olhar treinado para vivenciar coisas em camadas, do contrário você vai questionar toda a parte inicial do filme, do contrário você vai dizer: “Ah, mas pra que esses personagens aí na rua?”, “Mas por quê existe o Kleber com um poema do Luiz Gama abrindo, se depois a gente tá na casa dessa senhora, esse personagem não aparece?” São coisas que a gente vai ouvindo e precisando explicar no meio do caminho que torna nossos fazeres muito específicos, em determinadas questões. E é muito legal, porque os filmes vão encontrar pontos de diálogo, mas eles vão defender uma singularidade existencial, tal qual os nossos corpos defendem o direito pela própria singularidade. Eu gosto muito da ideia do corpo negro território.

É complexo você pensar os modos de viver do cinema negro, dos movimentos de cinema negro, porque primeiro você precisa entender que o próprio movimento é múltiplo. Depois, você precisa ter noção de que o corpo negro que integra esse movimento precisa dizer que integra, porque existem pessoas negras que fazem audiovisual em outros movimentos que não o movimento de audiovisual negro e essas pessoas também têm o direito de fazê-lo. Então é importante que você saiba que se a pessoa que você tá colocando na caixinha de cinema negro, ela de fato se identifica e se autodeclarou como integrante desse movimento. Pra mim, se você tem uma coisa que unifica de alguma maneira nossa estética é um compromisso político com a desconstrução de estereótipos sobre as nossas existências. E a maneira que a gente vai desconstruir esses estereótipos são infinitas.

L: Gostei muito do que você falou. Observo estéticas e linguagens muito diferentes entre você, Everlane, Glenda e Renata, por exemplo. Pegando o gancho do compromisso político, queria saber um pouco mais das suas escolhas estéticas. Como é o seu processo criativo, por exemplo?

V: Eu tenho um fluxo de pensamento que é muito acelerado. Eu tenho muitos cadernos, porque eu rabisco muito. Tem coisas que eu não consigo traduzir em palavras, então eu rabisco e aí no dia seguinte eu já não sei mais o que o rabisco significa, mas naquele momento era importante pra reduzir o fluxo de pensamento, até para conseguir descansar ou simplesmente viver. Nesse sentido, eu fui me entendendo também e construindo de um jeito que eu chamo de camadas. Eu faço muitas coisas, e eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre transitei em universos muito diferentes desde sempre, então ao mesmo tempo que eu estava crescendo dentro do terreiro de Candomblé, eu tava fazendo crisma, primeira comunhão na Igreja e gostando de todas as coisas, essas coisas não estavam em conflito não. Entendendo que tinha coisas que eu gostava na Igreja, então eu vivenciava na Igreja, tinha coisas que eu gostava no terreiro, eu vivenciava no terreiro, e tinha coisas que eu não gostava em nenhum dos dois espaços, então eu não aparecia nas coisas que eu não gostava. Ao mesmo tempo que eu tocava cavaquinho, eu fazia teatro, ao mesmo tempo que eu pensava como é que fazia cinema, eu tava jogando futebol, pensando que de fato eu poderia entrar pra seleção brasileira de futebol um dia. E isso me acompanha também nas minhas escolhas profissionais, da mesma maneira que eu saí de Salvador muito certa de que estava vindo pra São Paulo estudar cinema, pra mim não foi um problema ou uma crise fazer a faculdade de Direito, porque era desejo também estudar Direito e não era conflitante. Eu não consigo olhar pro mundo enxergando as muitas coisas como antagônicas ou como numa relação de disputa e do conflito, acho que eu sou muito da filosofia do “cabendo tudo dá”, sabe? Organizando todo mundo come. Que é o princípio de você pensar no Caruru de Cosme e Damião na Bahia e aí você tem lá um alguidá gigante no centro da sala, e você tem doze meninos comendo ali ao mesmo tempo, sete meninos comendo ao mesmo tempo naquele mesmo alguidá e tem frango pra todo mundo, tem caruru pra todo mundo, tem de tudo pra todo mundo. E se você não gostar da banana frita, você não vai comer a banana frita, não vai comer a rapadura, vai intercambiar ali. Então esse fluxo de coisas diferentes pra mim não é conflituoso, não é um problema. Então quando eu produzo, no ponto de vista audiovisual, as narrativas também vêm desse lugar múltiplo, em camadas. Eu tenho a sensação real de que acabo sempre começando falando de muitas coisas ao mesmo tempo, e coisas grandes e complexas, em um espaço de tempo que, se a gente for pensar as orientações clássicas da narrativa audiovisual, seria melhor dividir em três ou quatro filmes. Mas também são questões que acabam me inquietando e me atravessando ao mesmo tempo, então eu não conseguiria dar conta delas de maneira isolada. E aí isso acaba indo pros filmes de maneira muito veemente. Eu precisei entender que isso tem a ver com a forma como eu penso, a forma como eu olho pro mundo, a forma como eu vivo, pra eu entender que eu não estava fazendo cinema errado, então entender que é o meu processo criativo, que é minha forma de pensar e minha forma de me expressar e compartilhar com o mundo.

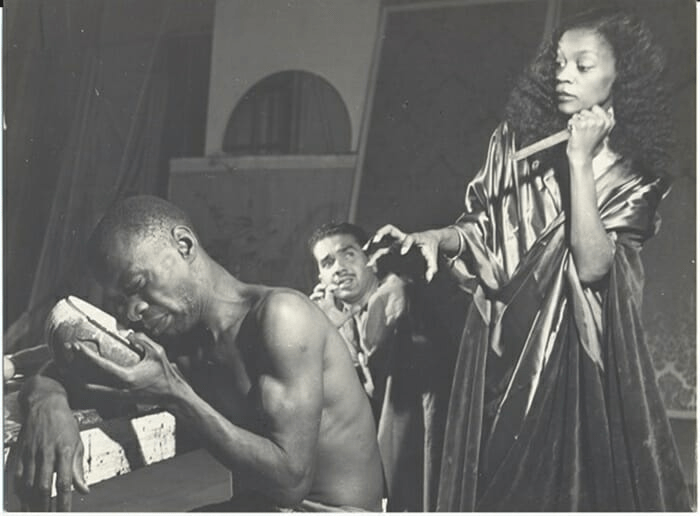

Do ponto de vista estético tem duas coisas que me chamam muito, que é que eu reflito muito sobre o tempo, o tempo como unidade, o tempo como elemento. Eu sou do Candomblé Angola e pro Angola tempo é Orixá, então é energia que orienta e que conduz tudo, essa noção do “Tudo com tempo tem tempo”, sabe? Tempo acaba sendo uma energia que me orienta muito e quando tô olhando pra narrativa, tanto a narrativa do Mumbi [Mumbi 7 Cenas Pós-Burkina], quanto no Jerusa, a reflexão sobre esse tempo existencial tá ali. Eu tentei traduzir isso pro tempo dos planos, e eu tentei traduzir isso pro tempo entre as personagens. Uma coisa é você olhar pra Mumbi e você pensar na relação dela com o tempo com que aquela personagem insone que fica presa na cama e tá presa no presente refletindo sobre um futuro incerto dela, que só ela pode encontrar dentro dela as respostas pra aquilo, mas ela tá questionando o momento dela, ela tá questionando o tempo e tá lidando com isso e ao mesmo tempo no Mumbi era falado do tempo histórico da arte cinematográfica. Então o que a gente tem projetado nas paredes do quarto dela como se fossem pensamentos filmados, é uma linha do tempo da história do cinema de alguma forma e aí eu fico sempre pensando que os planos precisam garantir tempo pra gente observar a angústia e a sensação daquelas personagens. Essa coisa do plano, que você tem tempo de sentir o que tá acontecendo é algo que você consegue ver, tanto no Mumbi quanto no Jerusa, ou até mesmo nos videoclipes, porque é algo que me inquieta, porque eu fico pensando e eu quero entender como que o tempo funciona e como é que ele age em nossa vida, inclusive cinematograficamente falando.

O outro elemento é a questão da oralidade. Eu sou do Candomblé desde sempre, tenho 35 anos de idade, nascida no terreiro, vim do terreiro, minha bisavó fundou um terreiro em 1940 e vivi minha vida inteira de frente pra esse terreiro. E em um dado momento eu entendi que o lugar onde eu mais assisti cinema, onde eu mais vivenciei cinema foi dentro do terreiro. Pra mim as cerimônias e os rituais são completamente audiovisuais e é por isso que eu gosto muito do termo audiovisual, porque acho que o audiovisual expande a compreensão das coisas e a compreensão da produção imagética mesmo e você também expande a possibilidade de legitimação de dispositivos. Então, se você compreende dentro de um terreiro de Candomblé o olho humano como dispositivo que captura essas imagens e a memória individual e coletiva é o que armazena tudo isso, e você consegue partir do princípio que a música, o som acompanham todos os processos dentro do terreiro e visualmente, cada ritual, cada cerimônia, tem a sua estética, a sua forma, as suas cores, os gestos e movimentos específicos, o que é aquilo cotidianamente que não seja uma vivência audiovisual? E aí audiovisual na sua essência porque toda tecnologia ainda é o corpo humano. Quando você pensa na criatividade, quando você pensa na memória individual e coletiva como armazenador dessas imagens, quando você pensa nesse lugar de testemunha ocular como o olho como dispositivo de captura dessas imagens. E aí eu comecei a questionar muito essa coisa de se pensar o cinema nessa chave do quanto menos se fala, melhor. Porque a oralidade dentro desse universo é fundamental para que a gente consiga garantir aquela experiência audiovisual de dentro de um terreiro, sobretudo no processo de transmissão da memória coletiva a oralidade é central. Eu não consigo me enxergar fazendo cinema reduzindo tanto a oralidade… Eu não consigo, porque o lugar que eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro e aí quando eu entendi isso muita coisa se aquietou no meu coração, nas trocas com os colegas de profissão. Explico pra você porque são vocês, mas tem uma galera que eu não vou bater esse papo, não vai entender, não tô a fim de explicar e eu nem quero que aprenda pra ser bem sincera, não vou bater esse papo. A galera vai pegar meu filme, vai pegar meu roteiro e vai falar “nossa, mas é muito falado, corta o diálogo ali, corta o diálogo aqui”, eu vou ouvir, vou entender, mas eu não vou abrir mão da oralidade como uma investigação audiovisual. Quando eu olho pra minha construção de diálogo, por exemplo, o meu esforço é para garantir que eles sejam tão visuais quanto são as histórias que minha avó e minha bisavó me contaram. E eu modifico se eu percebo que, a partir do que está sendo dito, ou se eu recebo o feedback que a partir do que tá sendo dito a outra pessoa não consegue visualizar, vai pra um lugar de abstração, aí pra mim a própria oralidade deixa de ser audiovisual. Então do mesmo jeito que, do ponto de vista da orientação clássica do narrar cinematograficamente, a gente recebe o comando “olha, as descrições quanto mais visuais, melhor”, pra mim, o diálogo quanto mais visual melhor. Eu nem sei lhe dizer se eu faço isso bem, mas eu consigo compartilhar com você que, se existe uma cachaça estética que eu tenho, e tento fazer e investigar nos meus filmes, são esses dois elementos: a relação com o tempo e a relação com a oralidade, tentando transformá-la no mais visual possível. Eu acho que essa é a questão, porque aí você consegue trabalhar com a imaginação do outro, sabe? E quando você consegue trabalhar com a imaginação do outro, você consegue permitir que as outras pessoas reconheçam a liberdade da própria existência.

L: Em “O dia de Jerusa”, algo que eu reparei foi a relação com o tempo também. A Silvia preocupada com o futuro, Jerusa rememorando o passado e aquele encontro ali, que existe no momento do filme.

V: É isso, de alguma maneira na tríade, Silvia olhando pro futuro, Jerusa olhando pro passado e tudo acontecendo naquele encontro, naquele tempo presente. Lembra que eu falei que às vezes eu rabisco muito as coisas? Então, eu rabisquei muito o Sankofa para conseguir chegar nesse lugar. O brochezinho de Jerusa é um sankofa. Exatamente por conta dessa relação com a representação do tempo, e essa coisa do você pensar esse campo ainda que a partir de vivências específicas, você também está dialogando com signos que falam de nossos tempos, do ponto de vista coletivo. Então, fazia sentido naquele momento uma personagem como Silvia estar vinculada com as questões de pensar a universidade, seja no lugar de estudante como no curta, seja no lugar de professora como é no longa, porque são inquietações do nosso tempo. O curta foi feito num momento, no sufocamento de tudo. Estar na universidade era a utopia de que seríamos corpos salvos da mira da polícia, por exemplo. Assim, era utopia. Então a gente começou a se debater por todas as frestas possíveis, em todas as periferias desse país tentando encontrar um caminho que nos levasse até a universidade. A maneira como os movimentos sociais e como as políticas públicas, naquele momento, apontavam a universidade como caminho pra gente, era impossível não colocar a Silvia nesse conflito, que era o conflito do tempo. Quando eu venho fazer o longa, já em 2018, a gente já tem um novo conflito. A gente já tem gerações de corpos pretos formados academicamente, aos montes, a gente tem uma profusão de vozes em diversas áreas questionando as epistemologias acadêmicas, questionando os espaços e a saúde desses espaços para receber as nossas existências e entendendo que garantir uma multiplicidade, uma possibilidade de mais professores e professoras negras nos espaços acadêmicos é uma alternativa para que esses espaços também sejam vistos como espaços de cura e de construção saudável pra gente. Pra mim soava muito incoerente continuar num longa-metragem discutindo o conflito de uma jovem negra que estava querendo entrar na universidade. Porque na minha cabeça ela já tinha crescido, já tinha conseguido passar, e agora ela não queria mais só estudar, ela queria dar aula naquele espaço também. Então tem essas diferenças no processo que têm muito a ver com as questões que me inquietavam no tempo.

Há uma necessidade também de falar de algumas coisas de maneira coordenada e juntas em um momento só. É algo que tem a ver com a ausência de certezas da nossa possibilidade de continuar existindo no mundo audiovisual nessa posição de narradores e narradoras. Se você me perguntar hoje qual é a única certeza que eu tenho é: eu não sei sobreviver fazendo outra coisa. E isso me preocupa. Porque quando eu era adolescente, nas minhas férias eu ia pro salão com a minha mãe pra fazer unha. Porque minha mãe me dizia assim: “Olha, se nada der certo pelo menos a minha profissão você vai ter.” Mas eu não sei mais pegar no alicate. Então se der uma merda generalizada eu não vou conseguir… antes de eu fazer uma unha bem, como eu fazia quando eu tinha catorze anos, eu tive que cortar ou tirar muito bife de muita gente. Hoje eu já não sei mais fazer com habilidade e agilidade que eu fazia naquele momento.Tenho conversado com a Larissa, Fulana de Tal, a gente troca muito. E falei assim pra ela: “Laris, a gente tá muito fodida, velho.” Porque a gente entrou nesse negócio de viver de cinema e aí a gente desaprendeu a viver de outras coisas. A gente fala: “Não, tipo, mulher preta, massa! A gente dá conta de fazer qualquer coisa, o que vier a gente faz pra sobreviver…” É mentira. Eu não dou conta de sobreviver, por exemplo, como empregada doméstica, ou como diarista, e isso me atormenta. Porque é uma tecnologia que nos sustenta coletivamente há muitas gerações. Como é que a gente se apropria de novas tecnologias de existência sem esquecer as anteriores? Me atormenta demais me sentir incapaz de, se necessário, sobreviver da maneira que minha ancestrais sobreviveram, saca? Eu voltei a cozinhar alucinadamente pra relembrar. Eu acho que eu consigo inventar hoje de fazer três, quatro ou cinco pratos gourmet pra vender, e ainda vou depender de um público que acredite nesse rolê meio gourmet. Então, é um negócio que a gente precisa pensar pra dinâmica da sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer outra coisa pra viver que não seja cinema.

L: Acho que só fluiu, só fluindo, assim. Mas gostaria de ouvir você falar da APAN [Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro]. Acho que você é uma figura bem interessante de ouvir e emblemática pra gente pensar a articulação entre o cinema negro e a política.

V: Minha relação com as artes foi construída muito a partir de instituições e eu não consigo olhar pro mundo sem reconhecer a importância delas. Entendendo as instituições como elementos estruturantes e elementos a serem reestruturados conscientemente. Não é essa coisa da instituição do ponto de vista rígido. Elas existem e têm uma função de existir. E acredito que elas estão em disputa constantemente. Nesse sentido penso o Estado como instituição maior que acaba gerindo nossas vidas.

Eu acredito muito no processo de construção coletiva. Mas, agora no contexto da pandemia, sobretudo, tem uma galera sofrendo um choque de realidade e dizendo “Não, não… calma, calma.” Sabe. Se articular, importante, pensar no coletivo é importante, sabe, a gente não tem estrutura pra ficar sendo corpos pretos soltos nesse mundo, nessa selva violenta que é o audiovisual. Porque tipo o boy artista branco, que não é nem da vila Madalena, tá em outras questões da burguesia. “Mano, veio pandemia, de boa, vou pro sítio da família ficar mais distante do vírus. Enquanto isso vou usar esse tempo como ócio criativo, porque aí depois vou poder conectar com meu pai, com meu tio, meu padrinho, sei lá quem, que é dono daquela grande produtora ou CEO daquela plataforma de streaming, vou conseguir ofertar uma narrativa audiovisual sobre esses reles mortais”. Tipo, a nossa galera não. A nossa galera com cinquenta troféus, com não sei quantas passadas por tapete vermelhos nacionais e internacionais começou a se preocupar com aluguel, saca? Decretaram a pandemia dia 17 de março. Dia 20 tinha uma galera nossa desesperada porque não sabia como ia pagar o aluguel de abril. De repente chegou 25 de março, tava desesperada porque a dispensa tava ficando vazia e não sabia nem como acabar de comer em março pra entender como pagar o aluguel de abril, saca? Não tô dizendo que esse é o contexto bom não, mas eu acho que de alguma maneira a ferida real do processo ficou mais exposta pra uma galera. Estar em uma organização como a APAN nesse momento, nesse contexto, pra mim fez uma diferença do ponto de vista positivo, fundamental. A APAN é uma organização que nasce exatamente do nosso questionamento à institucionalidade. Então, você tava ali, tipo, 2013 acho que foi o boom dos primeiros desembolsos da ANCINE. Todo mundo tava filmando, a gente queria filmar também. A gente queria filmar com aquele dinheiro que todo mundo tava acessando. Quando a gente foi olhar os editais do FSA de 2014 aqueles critérios não funcionavam… Botava cara crachá, a gente não se identificava ali, saca? Aí a gente tinha o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul desde 2007, onde todos os anos a gente encontrava e Zózimo disse que ali era o lugar pra gente pensar estratégia para continuar existindo. Então a gente pensou estrategicamente que era importante chamar alguém da ANCINE lá pra explicar pra gente os critérios, mas mais do que explicar porque ousadia também faz parte da nossa existência, era pra dizer: “Vamo mudar esse negócio aí pra gente caber”. A gente não tava nem discutindo muito o formato, a gente só queria fazer parte. E o que a gente recebeu de retorno do pessoal da ANCINE naquele momento foi que as associações do setor tinham decidido aqueles critérios. O Estado não tinha decidido sozinho, o setor tinha decidido junto com o Estado. Aí a gente olhou, tomou na cara e falou assim, gente, mas que organizações são essas? Quem faz parte? Ninguém fazia parte. O Joel Zito tava lá, aí a gente falou assim: Joel, você faz parte? Joel falou assim: “Eu já fiz. Não faço mais, não tenho paciência, essas organizações não nos cabem, não nos querem, não nos escutam…”

Aí a gente falou: “Ah beleza, então a gente precisa criar a nossa…”. A APAN nasce daí. E naquele momento, quando terminou o encontro de 2014, eu lembro que a gente abriu um grupo secreto no Facebook e todo mundo do Brasil que a gente sabia que fazia audiovisual e era preto a gente foi enfiando nesse grupo secreto. A gente passou um ano discutindo, vendo estatuto de tudo quanto é organização pra gente conseguir chegar no que é o estatuto da APAN. E olhando pra história e trajetória dos movimentos negros a gente entendia que era importante a gente escolher, tipo, uma bandeira inicialmente, uma pauta política inicialmente e brigar por ela, assim, com unha e dentes. Aí nesse processo a gente escolhe a pauta das políticas de ações afirmativas. Primeiro, que a gente já tinha decisão no STF, que garantia a constitucionalidade da coisa. Segundo, que a gente já tinha o case de sucesso na educação. Aí eles entenderam que era um momento em que vários setores estavam discutindo ações afirmativas no mercado de trabalho. Pra gente era importante começar os debates via APAN pautando as políticas de ação afirmativas. E pra gente era importante, inclusive, reposicionar a compreensão em torno do conceito, porque me incomodava bastante essa coisa de reduzir as “ações afirmativas” à “política de cotas”.

A cota é uma espécie do gênero. Uma das coisas que a gente debateu muito era essa coisa que a gente precisava dizer que “não é só cotas”. É cotas e um monte de outras ações. A APAN se tornou um processo que a gente aprende todo dia como dar conta. Primeiro a gente entendeu que não fazia sentido ser uma organização de roteiristas, de diretores ou de produtores, porque a questão identitária, ela era do ponto de vista racial, era o que nos unia. Quando você fala da manifestação do racismo, ele se manifesta em todos os elos da cadeia.

A gente precisava dar conta disso, por isso que é Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e não dos diretores ou produtores ou qualquer coisa do tipo, porque a gente tá falando de combater um fenômeno como o racismo, que acaba atingindo o corpo preto independentemente da função que ele esteja dentro do cenário. A outra coisa é essa parada de como a gente iria romper com esta hegemonia do Sudeste no audiovisual, então era importante que fosse uma organização nacional. Por mais que a gente já tenha iniciado com um número maior de pessoas presentes no eixo mesmo, tipo em São Paulo, acho que a presença da Bahia, e naquele momento inicial a gente tinha muitos integrantes do Tela Preta na associação, assim, fazia a gente puxar o olhar pro Nordeste, pro Norte, o tempo todo. Então, a APAN, por exemplo, é uma organização que até hoje a gente vai vivendo o desafio de conseguir atuar no país inteiro. E pra viver esse desafio tem uma coisa que é fundamental, que é você descentralizar as ações. Descentralização é você descentralizar a possibilidade de representação. A gente precisava pensar a coisa e sistemas desassociados e que as associadas conseguissem no seu lugar também falar em nome da organização. Esse é um processo que, nos últimos três anos, gradativamente tem acontecido. Eu fico muito feliz com o processo, porque não é fácil, não é simples, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido juntar muita gente boa, muita gente comprometida. Tem sido um passo que, independente das ações diretamente institucionais, as pessoas têm conseguido se conectar e seguir alternativas umas pras outras. E acho que é isso. Acho que a APAN no audiovisual é uma organização que pelo menos se pretende a existir como uma irmandade dos desvalidos, a irmandade da boa morte, saca?

Então, mais do que se pensar nesse lugar das instituições no formato meio cartesiano de existência, a gente tem olhado muito para experiências de instituições negras que conseguiram se manter vivas por séculos. Então assim, acho que a Sociedade dos Desvalidos [Sociedade Protetora dos Desvalidos] é muito massa de você olhar pra forma de organização, dessa organização que surge para garantir a morte digna pras pessoas pretas ainda no período da escravização. A partir dessa organização negra, por exemplo, que o Estado organiza o que a gente hoje conhece como INSS.

L: Ao falar da APAN, das irmandades, das ganhadeiras, você fala de muita coisa. Essa organização, essa produção de sentido, de ideias é o que, conscientemente ou não, acho que isso é que sustenta a população negra brasileira.

V: Por isso que eu gosto muito de questionar o dispositivo. Você pensar o universo do axé como um universo essencialmente audiovisual, entendendo o corpo, entendo o olho como esse dispositivo que captura as imagens. Se a gente parte desse princípio, eu conseguiria fazer a afirmação de que uma Ialorixá, ela é essencialmente uma cineasta. Eu consigo acolher essa afirmação. Mas, na década de 90, uma mulher preta com uma câmera de vídeo, ela não era chamada de cineasta porque ela não tava operando película, mas ela tava produzindo imagem. Se a gente não enfrenta o debate sobre o que é legitimado como dispositivo de captura imagética, a gente abre mão de séculos de produção de imagens garantidos por nós mesmos sobre nossa própria existência narrativa. Porque eu posso não ter a foto da minha bisavó materna, mas eu tenho a imagem dela gravada porque minha tia avó me falou que ela era uma preta, esguia, nobre, uma mulher muito brava. Eu consigo imaginar. Diante de um registro de retrato falado eu conseguiria rever aquilo que minha tia avó me falou sobre minha bisavó, e conseguir olhar para um retrato dela. Porque a imagem foi produzida pra mim do ponto de vista oral e o dispositivo usado pra capturar aquela imagem foi o olhar da minha tia avó. Então, se eu considero isso como um dispositivo histórico, historicamente sempre existiram cineastas negras. É necessário que o nosso ponto de partida para acolhida da nossa produção imagética seja útil. Porque a nossa experiência de vida e de existência é outra.

L: Você gostaria de acrescentar alguma coisa?

V: Tem uma coisa, Lygia, pensando um pouco como sintetizar como eu vejo essa atuação da APAN e todas essas coisas que a gente tá fazendo. Quando lá na minha dissertação do mestrado eu falo dos movimentos de cinema negro como um movimento organizado por três elementos, que são: corpo negro território, o poder de invenção e a liberdade poética. Pra mim a APAN atua diretamente na nossa possibilidade de garantir esse poder de invenção. Porque a gente precisa de ferramentas para inventar, a gente precisa de condições para seguir inventando, pra seguir criando. A partir das perguntas: Quem pode criar? Quem pode imaginar? Quem tem as condições ideais? Quem come todo dia pra conseguir fazer isso com tranquilidade? Quem tem o melhor ambiente pra fazer isso? E depois que você inventa, quem pode experimentar? Quem tem a possibilidade de errar e experimentar de novo, e tentar de novo até chegar numa elaboração possível de dizer: “Nesse momento eu consigo apresentar essa obra”? Então acho que tudo que a APAN faz e tenta fazer nesse contexto é se somar aos movimentos de audiovisuais negros, defendendo e abrindo caminhos para que cada dia a gente tenha mais poder de invenção. E quanto, do ponto de vista estético, a gente consegue conectar diretamente com essa coisa do corpo negro território e com a liberdade poética, a liberdade de fazer aquilo que a gente quiser, como a gente quiser, na linguagem que a gente quiser. Eu acho que, institucionalmente, tem aí uma responsabilidade com o eixo do poder de invenção.

Um dia com Jerusa está disponível na Netflix.

RASCUNHOS RUIDOSOS: O CINEMA DE PAULA GAITÁN

Ilustração de Isabella Pina

“O ouvido não tem preferência particular por um ‘ponto de vista’. Nós somos envolvidos pelo som. Este forma uma rede sem costuras em torno de nós. Costumamos dizer: ‘A música encherá o ar.’ Nunca dizemos: ‘A música encherá um segmento particular do ar”.

— Marshall McLuhan

No cinema, há uma relação entre som e imagem que é naturalizada. Essa convenção prevê que a coexistência dessas duas linguagens — como elementos que se acompanham — depende da atividade espectatorial. Ou seja, nós, dimensionadas pela própria experiência de visionamento, construímos todas as relações entre som e imagem nos filmes. No entanto, há uma disparidade entre a visão e a Audiovisão1, quando penso na autonomia da espectadora de interceder no embate entre seu próprio corpo e os filmes. Esse quadro envolve ambiguidades e imprecisões que me parecem ter raízes na própria evidência visual na tela do cinema que, inevitavelmente, é mediada pelo olhar de quem assiste.

O visível está sempre em disputa com o invisível, uma vez que podemos fechar os olhos e escolher quais imagens queremos ver. Contudo, o som não pode ser mediado pelos ouvidos de quem escuta, não podemos nos fechar para as sonoridades — tão pouco para os ruídos. Talvez, a desconfiança no ouvido (é bíblico que é preciso “ver para crer”) aconteça em função de não possuirmos pálpebras sonoras2. Então, como suscitar imagens pelo som e reconstruir imageticamente a experiência não mediada das densidades sonoras que não se obstruem entre si, mas que estão em choque constante com o corpo de quem vê e escuta?

Quiçá, a filmografia de Paula Gaitán, uma das cineastas mais originais do nosso tempo, possa ser um caminho possível para responder essas perguntas. Em suas produções mais recentes, Paula assume a impossibilidade da mediação corpórea do som — ou em outras palavras o fato de não termos autonomia sobre o que podemos ou não ouvir — como método. Pela inquietude de seu próprio corpo-câmera, traduz as modulações dos sons, silêncios e ruídos para as texturas da imagem. Em Noite (2015) e Sutis Interferências (2016), a associação livre entre as técnicas do cinema e o caráter inexorável (ou implacável) da música são exemplos de sua artesania. Nesse caso, só ver não é o suficiente, precisamos nos abrir para a escuta.

II.

No silêncio absoluto da imagem (a tela preta), o som se manifesta através de repetições obsessivas e ritmadas. Logo de início, a construção narrativa de Noite (2015) indica o esforço da realizadora em criar cadências, impor ritmos e ressonâncias. Nos primeiros dois minutos e trinta e seis segundos não há experiência visual, apenas sonoridades. Em vista disso, a paisagem sonora é pensada antes da imagem e também é o que vai delimitar, posteriormente, o ritmo visual. Na primeira cena, onde têm-se uma tela exibindo 2001: uma odisséia no espaço (1968), filme dirigido por Stanley Kubrick, percebemos que a câmera estabelece um jogo de relações simultâneas: Paula filma telas que exibem outros filmes, outras cenas, outros shows, outras performances… e constrói texturas que brincam com a qualidade plástica da imagem. Vários elementos visuais coexistem para construir um ritmo, assim como a reverberação sonora que introduz a narrativa fílmica. De certo modo, Paula assume os ruídos das imagens para nos auxiliar a ver o que ouvimos.

Bullerengue, música eletrônica, rock progressivo, jazz e MPB são alguns exemplos dos muitos ritmos articulados no filme. No desenho de som de Noite, a modulação para outros tons se dá pelos ruídos, uma vez que o que liga uma música a outra são barulhos incômodos e desarticulados das frequências convencionais da música. O interessante é que na imagem também é criada uma outra espécie de ruído que serve como fio condutor de uma variedade de texturas visuais e sonoras: a personagem de Clara Choveaux. Na primeira cena em que aparece, Clara está sozinha no plano, iluminada por luzes coloridas de tons quentes. Ela fuma um cigarro e percorre o olhar para o nada que lhe cerca. Por vezes, parece estar ouvindo a voz impotente de Petrona Martinez, numa canção em extracampo. De algum modo, a música opera uma colisão com o corpo da personagem, que sorri como se pudesse ouvir o que estamos ouvindo. Clara se movimenta, é como se quisesse dançar, entretanto, o choque do corpo com aquele som que está aquém da imagem, leva, novamente, à tela preta: uma sobrecarga de frequências sonoro-visuais. Da sobrecarga nasce a desorganização, o ruído.

Essa presença feminina é ruidosa em muitos níveis, imageticamente, por exemplo, esse ruído é trabalhado por texturas; em algumas cenas, Clara é filmada através de um tecido esvoaçante ou está vestida com um figurino que destoa das outras pessoas nas festas. No entanto, no decorrer daqueles recortes da vida noturna carioca, vai deixando de ser esse corpo desarticulado e torna-se parte dos espaços, é como se o nosso corpo, como espectadoras, fosse se acostumando com os ruídos, as vibrações desordenadas. A mesma coisa acontece com o ruído sonoro, no início do filme os ruídos são extremamente desagradáveis aos ouvidos, mas, depois, conforme vamos nos acostumando com essa manifestação sonora, tornam-se apenas sons. Dessa forma, a impossibilidade da mediação corpórea das densidades sonoras é traduzida para a imagem e, assim, é criada uma fruição de visionamento que não se limita às possibilidades da imagem e do som como elemento que existiria para acompanhar essa imagem. Há um choque de frequências polissêmicas entre o ver e o ouvir que não só suscita cenas experimentais, mas também questiona a ideia de ruído visível.

“músicas melancólicas começam a tocar, as bordas começam a desafiar o centro do pensamento, isso significa medo?”

Jota Mombaça e Musa Michelle Mattiuzzi 3

III.

Em Sutis Interferências, a dissonância rítmica é construída a partir de justaposições; entre a cineasta e o músico; entre a câmera e a guitarra; entre o som e o que se diz sobre o som. Sinto que o ruído é algo a ser decifrado na imagem. Uma tensão entre dois ritmos distintos, dois modos de produção. A relação entre Arto Lindsay e Paula Gaitán se dá pela impossibilidade do diálogo. “Não entendi muito bem”, responde Arto em uma conversa com a realizadora. Nesse sentido, a obra se diferencia, por exemplo, de É Rocha e Rio, Negro Léo (2020), em que a voz é o som principal — como um instrumento solista — e as ideias faladas estabelecem a lógica de encadeamento da narrativa.

Já em Sutis Interferências, Paula abre mão do verbocentrismo4 e assume o ruído como som fundamental, diferente de como acontece majoritariamente no cinema em que o ruído é apenas um acompanhamento. São múltiplos ruídos: o ruído sonoro, o da iluminação que intervém nas cenas — e que ora produz sombra, ora embeleza os instrumentos — e as interferências de montagem que sobrepõem uma fala à outra. Materializando, assim, a desorganização do ruído na imagem. Relações simultâneas que convocam a atenção da espectadora e que conectam os dois processos de criação: o do músico e o da cineasta.

Assim como em Noite, o começo do filme é o som se materializando no silêncio absoluto da imagem. São conversas fugazes sobre o processo do documentário, desde a provocação de Paula de não pretender fazer perguntas convencionais ao músico ou o diálogo sobre o ar condicionado que precisa ser desligado para que não haja ruídos na captação sonora. De certo modo, há uma preocupação em evidenciar os processos, as modulações dos sons acidentais. Apesar dessa primeira cena do filme ser uma conversa clássica motivada pela voz, o restante dos diálogos presentes no filme foram materializados formalmente nas técnicas do cinema e da música. O método retratista de Gaitán trabalha as intensidades e rejeita a transparência, escolhe vibrações como instrumento de visionamento. Paula filma através de recortes: meia face, um par de óculos, uma mão que entra em atrito com a guitarra e também assume o assincronismo da imagem e do som como método. Em algumas cenas, na imagem compreendemos que Arto está falando, mas o som que aparece em off não é o da voz e sim de alguma música. O que se ouve está em conflito com o que se vê.

Diferentes ambiências localizam o processo criativo de Arto — e o de Paula. Nas filmagens dos concertos, sons e imagens oscilam no plano e podemos perceber que os ruídos são proposições nas duas criações. Trata-se de um trabalho manual de busca incessante por frequências, para depois articulá-las em energia. Em uma das cenas finais do filme, Paula interpela o método tradicional de entrevista no cinema e evoca sua radicalidade nas sonoridades. Enquanto ela, em extracampo, e Arto no centro do plano conversam, a montagem sobrepõe as falas do músico e cria uma combinação sonora que remete às operações simultâneas da música. No entanto, quando Arto fala sobre o ruído, volta a sincronia de seu corpo com a voz. Em outras cenas, ao mesmo tempo em que a voz de Arto opera em off, seu rosto está em silêncio. É um jogo que também interfere nas relações do corpo com o som, uma vez que exige certa autonomia de quem escuta em perceber as múltiplas camadas sonoras. Esse gesto evidencia a preocupação em retratar o choque do som com os corpos por construções estéticas ásperas, perceptíveis.

IV.

A radicalidade do cinema de Paula Gaitán se dá pela manipulação do som como modulação que evoca imagens. A inventividade própria e a busca pelo inexplorável se materializa em um groove. É possível pensar o que se vê a partir do que se escuta. E sentir o ímpeto que nasce dessa relação. O cinema de Gaitán não se encaixa em um imaginário em que as mulheres se relacionam com a música de forma apaziguada, é justamente na recusa pelo apaziguamento que encontra saída no experimental. De certa maneira, Paula rejeita a construção narrativa canônica do cinema para evidenciar que tudo é construído mediante um acordo — do visível, mas, principalmente, do audível — entre obra e a espectadora. É bruta, impiedosa e exorbitante a cada timbre, cada frame, cada movimento de câmera.

A sensibilidade em Noite e Sutis Interferências não parte de uma colocação pessoal, do valor coletivo que a vivência individual feminina poderia ter, na realidade, também rejeita esses rótulos e escolhe narrar pelo que ainda não foi assimilado a ponto de se tornar outro tipo de ordem, são os ruídos: uma personagem que é mais presença que personagem, os corpos em contraste com as luzes artificiais, a montagem guiada pelos frenesis das batidas sonoras e o cansaço do corpo como proposição. Quando as operações sonoras suscitam imagens, são criadas múltiplas cadências capazes de construir uma polissemia visual e outros sons que são construídos como fruto dessa associação. Texturas, jogos de luz e sombra e personagens desarticulados do próprio tempo também são ritmos construídos. Paula se afasta da narrativa clássica para fabular pelos ruídos, nos convidando a ouvir os seus filmes e a vibrar com eles. São obras atmosféricas que lançam uma proposição para a própria lógica da espectatorialidade: a brutalidade sonora nos instiga a manter as pálpebras bem abertas.

referências bibliográficas

CHION, Michel. A audiovisão: som e imagem no cinema. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.

MCLUHAN, Marshall, FIORE, Quentin. O meio são as massagens. São Paulo: UBU Editora, 1967.

SILVA, D. F. A dívida impagável. São Paulo: Casa do povo, 2019.

REVIRAR A HISTÓRIA, REMONTAR OS RESTOS: CONVERSA COM ANITA LEANDRO SOBRE RETRATOS DE IDENTIFICAÇÃO

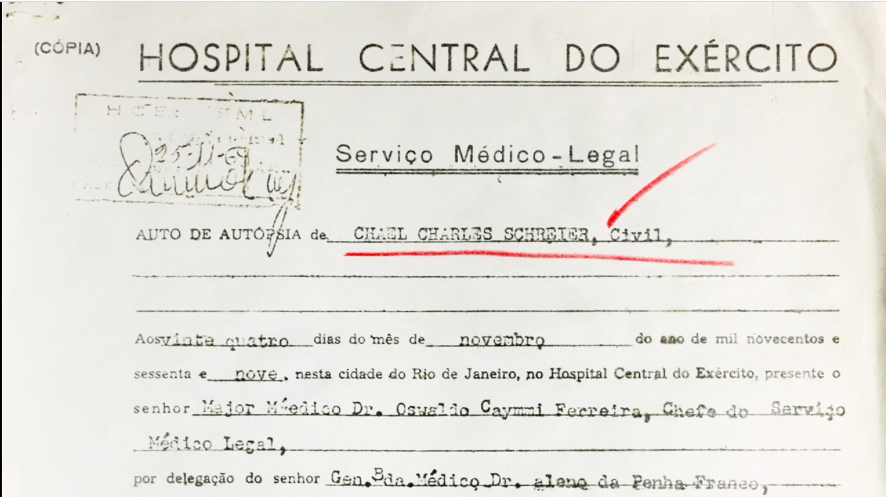

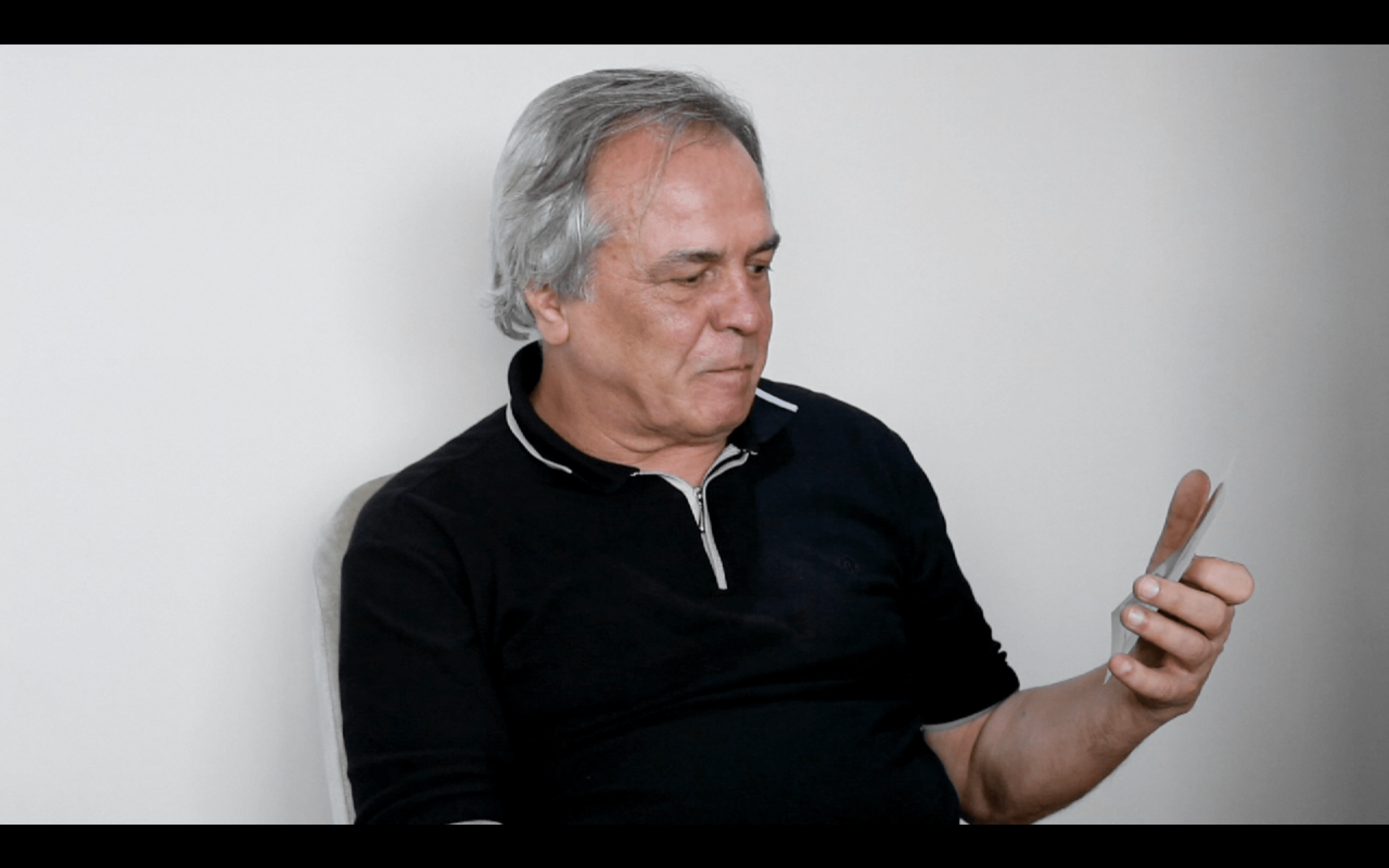

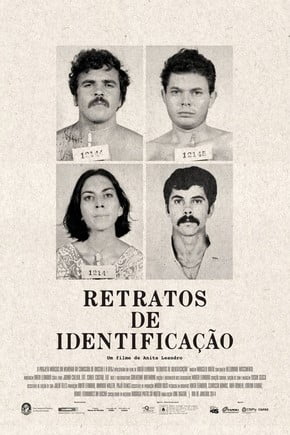

A entrevista a seguir foi realizada no dia 21 de setembro de 2019, com Anita Leandro, pesquisadora, professora da ECO/UFRJ e diretora do filme Retratos de Identificação (2014) em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir da proposta de minha dissertação de mestrado no PPGCOM/UFMG — “Formas cinematográficas de rememoração da ditadura militar pelas mulheres: uma análise do filme Retratos de Identificação” —, que investiga em que medida o cinema feito por e com mulheres, ao rememorar a ditadura civil-militar brasileira, é capaz de — através da pesquisa dos arquivos, da montagem dos vestígios, e dos testemunhos — contar a história a contrapelo e reconstruir a memória daquelas que resistiram às formas de opressão do período. Retratos de Identificação é um filme feito entre 2010 e 2014, a partir de uma pesquisa da diretora nos acervos do DOPS da Guanabara/RJ — onde encontrou 90% do material utilizado no filme — e no Superior Tribunal Militar. Durante esse tempo, Anita Leandro5 selecionou e buscou documentos que pudessem ser utilizados para recuperar histórias sobre militantes que integraram organizações armadas no período da ditadura militar brasileira, sendo eles: Antônio Roberto Espinosa, comandante nacional da VAR-PALMARES, Chael Schreier e Maria Auxiliadora Lara Barcellos (Dora), militantes da mesma organização, e Reinaldo Guarany, da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Retratos de Identificação restitui uma história que liga os quatro personagens através dos seus testemunhos e dos arquivos documentais e fílmicos presentes nos filmes Brasil: Um relato de tortura (1971), de Saul Landau e Haskel Wexler, e Não é hora de chorar (1971), de Luiz Alberto Sanz e Pedro Chaskel. Quarenta e dois anos separam as falas de Dora, registradas no exílio, e o depoimento de seus ex-companheiros. Passado e presente compartilham um mesmo espaço, criado pela montagem.

No documentário, a narrativa retoma cronologicamente a vida de Dora e são seus dois ex-companheiros e sobreviventes que dão os testemunhos no presente, Reinaldo e Espinosa. Retratos inicia com o dia da prisão de Dora, em 21 de novembro de 19696, juntamente com Chael e Espinosa, no aparelho em que viviam na clandestinidade, no Rio de Janeiro. A narrativa também retoma, posteriormente, o dia de sua saída do país com os 70 presos políticos enviados ao Chile (para onde Reinaldo também foi enviado) como exigência para a libertação do embaixador suíço, Giovani Bucher — sequestrado pelo grupo liderado por Carlos Lamarca. O fim do filme se dá no relato do dia do suicídio de Dora por Reinaldo, em 1976, em Berlim.

Retratos de Identificação também desmente a versão do capitão Celso Lauria sobre a morte de Chael Schreier, através do confronto de documentos oficiais: um laudo de necrópsia e um negativo de Chael no DOPS/GB, de frente e de perfil — encontrado no Acervo DOPS/GB APERJ por Anita Leandro durante a pesquisa do filme —, e um documento forjado pelo capitão, que afirmava falsamente que a causa da morte do estudante teria sido um infarto, decorrente dos ferimentos sofridos durante a emboscada policial em 1969. O cruzamento das informações trouxe à tona a história de um assassinato durante interrogatório, entregue pela diretora à Comissão Nacional da Verdade. O filme encontra-se disponível e com acesso gratuito na plataforma Vimeo.

Minha dissertação, portanto, foca na análise das estratégias formais e narrativas do filme Retratos de Identificação (2014), de Anita Leandro, com interesse particular às especificidades da presença feminina na história da ditadura civil-militar brasileira e como essa escrita cinematográfica aciona, estética e politicamente, a memória, o corpo e o olhar feminino. Assim, propus um encontro com Anita Leandro para refletirmos entre tantas questões, sobre o dispositivo do filme, o encontro com os personagens e o uso dos arquivos.

Anita Leandro: cineasta, pesquisadora e professora da ECO/UFRJ.

Letícia Marotta: Anita, nessa entrevista, queria trazer questões, dúvidas que surgiram no meu processo de pesquisa do filme. Até porque você escreveu sobre o Retratos de Identificação e já tem muita coisa nos seus textos…

Anita Leandro: Escrevi até mesmo para entender o que eu tinha feito.7 Se eu tinha realmente feito um filme ou se eu estava colocando em prática alguns pensamentos teóricos, abstratos. A situação de posição do pesquisador que faz filmes é um negócio meio ambíguo, você fica ali no meio do caminho, entre duas coisas. É muito pensado e se você não é surpreendido pelo mundo filmado, não tem filme. Você tem que se colocar suficientemente em risco para ser pego de surpresa e para que haja filme. Se não, o que tem é um artigo. Então, foi até pra entender até onde ia o que eu tinha feito, até onde aquilo ali era um filme.

LM: E você se encontrou na escrita?

AL: É, para traduzir um pouco o método, né? Porque eu filmei assim, no feeling. Eu farejei que a imagem era uma mediação possível para uma fala impossível. A imagem, o vestígio do passado, o documento, poderia funcionar muito bem no set de filmagem como uma terceira pessoa — além de quem filma e da pessoa filmada — como uma espécie de válvula de escape, janela, porta, saída para a pessoa. Até para que ela pudesse não falar nada também. Se ela quisesse ficar só em silêncio, só olhando a imagem, já seria um filme pra mim, não precisava de nada mais. Não era uma pesquisa histórica, era um encontro que ia ser filmado ali. Não era uma enquete de historiadora, de socióloga, nada disso. Era um encontro, eu sabia que eles nunca tinham visto essas imagens, e imaginava o efeito que isso produziria neles.

LM: O que você imaginou?

AL: Eu imaginava que o Reinaldo conseguiria falar alguma coisa, apesar da impossibilidade de dizer. Imaginava que a mediação da imagem ia conseguir chegar a alguma coisa próxima da literatura que ele já tinha produzido. Eu tinha lido o livro que ele escreveu logo após a morte da Dora, que é “A fuga”, e fiquei muito impressionada com esse livro, embora ele fale que em termos literários não é uma obra tão importante quanto “Fornos quentes”, livro que ele fez depois. Eu gosto mais da “A Fuga” do que do “Fornos quentes” porque ele escreve ali no meio da escuridão, no dia seguinte ao suicídio da Dora, e faz para se salvar, e acho que ele se salva. A literatura mediou a elaboração de um luto. Então, eu achava que a imagem podia ter essa função de mediadora.

No caso do Espinosa, eu achava que essa mediação poderia revelar outra coisa porque, embora eu não o conhecesse quando fui filmá-lo, tinha lido também o que ele escreveu. Outro tipo de escrita, professor, de ciências políticas, enciclopedista, é o comandante, né? Ele tinha uma fala muito preparada, mas do encontro dele das imagens nasceu uma fala que não era a que ele queria, mas a que ele precisava para si. Ele conseguiu chorar, por exemplo. Ele chorou tão discretamente que eu não o vi chorando na hora da filmagem. Depois, conversando com ele por telefone, Espinosa me contou que chorou, e aí eu voltei na imagem e ele está realmente chorando quando começa a falar que estava dentro do camburão e a Dora e o Chael estavam lá atirando na polícia… Então, na mediação da imagem, eu tinha esse faro de que ela poderia permitir um retorno ao passado, desestabilizando aquele discurso pronto que precisava ser desestabilizado. E, ao mesmo tempo, permitir tanto ao Reinaldo quanto ao Espinosa fazer alguma coisa daquelas lembranças, elaborar um discurso daquelas lembranças. Um discurso outro.

LM: Eu tenho muita curiosidade sobre a cena em que o Espinosa se vê naquela imagem, ensanguentado. É um momento que ele tem um encontro com ele mesmo diante da câmera, em uma fotografia que ele nunca tinha visto. Ele para alguns segundos e olha…

AL: Foi nesse momento que ele chorou e eu nem percebi. Era tão bem preparado que não percebi, depois eu voltei à imagem e vi. Esse momento foi particularmente forte. Hoje mesmo, eu estava aqui escrevendo sobre essa imagem. Fiquei pensando sobre essa imagem do Espinosa especificamente porque nas outras imagens de prisioneiro político o máximo que pode acontecer como desvio da função da imagem é o torso nu. Não é o caso do Espinosa que tem uma infração muito grave aqui, que é esse sangue todo. Então a imagem que era feita para identificar o prisioneiro, ela identifica não só o prisioneiro, mas toda a violência do extracampo. Estou tentando entender isso, o extracampo, e como ele entra por infração. Acho que essa imagem é violenta porque nós temos acesso a um extracampo que não está dado, e que nos identifica enquanto espectador possível. Essa imagem da Dora, do Reinaldo, do Chael — do Chael não, porque ele está com o torso nu, e os outros vestidos —, só tem o número de cadastro que os identifica como prisioneiros. Como o Reinaldo fala: “Isso não é foto de família, de frente e de perfil é foto de preso”, ou seja, foto de preso é foto sem contraplano, sem extracampo. Essas imagens não foram feitas para chegar até nós, elas foram feitas para circular entre os próprios policiais, entre agências de repressão, para identificação. E, de repente, vaza uma coisa do extracampo que é esse sangue todo…

LM: Ele até fala da calça ensanguentada…nós temos acesso a esse extracampo…

AL: Essa calça tem uma história longa, ela foi parar no museu! Tinha um jornalista que era ligado aos direitos humanos estrangeiros que pediu a calça, levou a calça consigo. Ele falou que foi parar em um museu, não sei onde!

LM: Tem a foto da Dora também, né? Com o curativo na testa. Talvez a única imagem que tenha essa marca visível da violência no corpo dela…

AL: É.

LM: Você encontrou outros arquivos, Anita? Tiveram outros arquivos que ficaram fora do filme?

AL: Pouca coisa. Em relação a essas quatro pessoas [Dora, Reinaldo, Chael e Espinosa] foi o que pude encontrar. Eu sabia que tinha mais coisa, mas não tive tempo, nem disponibilidade, nem dinheiro para ir atrás. O meu projeto incluía — além dos arquivos do DOPS da Guanabara, onde eu encontrei 90% desse material — uma pesquisa no Superior Tribunal Militar. Eu sabia que era aquela hora ou nunca. Tive acesso porque existia a Comissão de Anistia que hoje está fechada. Já conversei com pessoas que tentaram entrar lá e foram barradas, ainda no governo Temer. Eu sabia que eu tinha que ir naquele momento. Tinha até reservado as passagens para Brasília, mas não pude ir por conta do trabalho. Então eu não pude ir a Brasília, mas o pessoal da Comissão da Anistia foi lá pra mim enquanto eu fazia a pesquisa. Só que eles pesquisaram só um volume, são onze volumes! Nesse único, mandaram pra mim 500 páginas. Eu tenho um calhamaço lá em casa. O filme já estava pronto quando chegou esse material que ficou rodando nas agências de Correios até chegar no Rio. Chegaram as imagens que abrem o filme, a Dora sendo seguida. Eu pensei: como vou usar isso agora? Eu não tenho como pagar a equipe! Então eu fiz, eu que reproduzi e coloquei na montagem! Aquilo não foi nem finalizado, não tinha nem mais tempo! Eu pedi ao Guilherme Hoffman e a Marta (irmã) e foi com eles dois que eu fiz aquela sequência de abertura.

A foto da Dora machucada também veio nessa leva, eu tinha uma foto da Dora machucada, mas estava tão apagada que não dava pra ver o curativo. Era a mesma foto que tinha um xerox no DOPS da Guanabara que veio mais nítida do Superior Tribunal Militar. E foi só, o restante eu já tinha. Mas isso era apenas uma pasta! Tinham onze pastas da VAR-PALMARES. Eu tenho certeza absoluta que nessas onze pastas — como a certeza que eu estou viva — tem as fotos do julgamento da VAR-PALMARES. Uma das fotos que escapou foi aquela da Dilma, que a direita lançou na época em que ela foi eleita: “olha aqui ela foi prisioneira política”… que a Dilma: “ah é, vocês querem ver essas imagens então tá tudo liberado agora” e veio aquela lei que liberou pra todo mundo. A Dora e o Espinosa, e o Chael já morto, foram julgados nesse mesmo processo da Dilma. A Dilma e o Espinosa estavam em dois processos. A Dora e o Chael estavam em um desses processos. Então, se eu tivesse esse material eu teria outra sequência, e a Dilma teria se tornado personagem do filme. Era esse o projeto! Eu queria botar a mão nessas imagens para ir lá encontrar com a Dilma, entendeu?! Embora ela não tenha sido presa junto com eles, ela participou do mesmo processo e eu já achava isso importante na época porque eu já via o desastre. Eu estava tão enfiada nisso aí, eu já estava vendo o fim do túnel. Não sei porque sabia que o negócio não ia segurar, eu sentia isso. Bem sensitiva, teoria da conspiração, mas era isso mesmo.

Então o que tinha além do que coloquei no filme: algumas imagens do aeroporto. Do aeroporto tem muita coisa que eu não utilizei porque elas eram um pouco repetitivas. Tem três fotógrafos. Tem fotógrafos da polícia que aparecem no campo. Eu ia entrar nisso e acabou que nem entrei, nem usei essa imagem. Tinha duas imagens que aparecia o fotógrafo e tem uma imagem do Reinaldo no momento da saída da prisão com mais duas outras pessoas, ele fala que fotografavam os presos em dupla, em trinca. Tem uma foto de um trio que eu não utilizei porque o filme ia crescer muito. Teria que explicar quem era esse trio. As fotografias em dupla e trinca das quais o Reinaldo se refere foram feitas lá no CENIMAR, na Ilha das Flores. Na prisão da marinha, onde ele ficou preso.

Ele ficou na Marinha porque era lá que cuidavam dos processos da ALN [Aliança Libertadora Nacional, organização de luta armada de esquerda que enfrentou a ditadura militar brasileira instaurada em 1964]. O Espinosa foi para Tiradentes, Dora foi para a Vila Militar. Eles foram pra Vila Militar porque era lá que cuidavam dos processos da VAR-PALMARES. As agências separavam, elas trocavam informações, eram especializadas em determinadas organizações para poder obter mais coisas nas torturas.

Sobre o Chael, eu só tinha essas duas imagens. No momento da prisão de 69 e no momento da prisão de 68 que é aquela que aparece no cartaz do filme, que foi tirada pela polícia quando ele foi preso em São Paulo. Ele ficou um dia preso só, o pai dele foi lá e o tirou, ele ainda não tinha entrado na clandestinidade, ainda era estudante de medicina. Sobre o Chael, eu sabia que existiam as imagens da autópsia, do cadáver. O IML faz sistematicamente fotografias do corpo, antes de entregar para a família. Eu sabia que existia e aí quando encontrei o número da pasta onde estariam as fotos do Chael, o IML não queria me entregar. Eu ameacei com processo porque a lei de direito à imagem garantia, e aí eles me falaram que estava em aspecto gosmento. Eles abandonaram todos os arquivos no chão, em uma casa velha lá da Lapa, e mudaram de sede. E aí a chuva caiu, o telhado desabou e desde 1969 estava tudo submerso na água. Devia estar gosmento mesmo… então tinha coisa, mas eu cheguei tarde.

LM: Sobre a Lei de Acesso à Informação, você acha que ela beneficiou o filme de alguma maneira?

AL: Quando eu comecei a pesquisar não tinha essa lei ainda. A lei não existia e só soube dela tardiamente. Porque antes da Lei de Acesso você tinha que ter autorização dos espólios, quando as pessoas já tinham morrido, ou das pessoas sobreviventes. Eu já tinha essas autorizações, algumas delas.

LM: Então nenhum desses arquivos você conseguiu por causa da Lei?