“INFERNO SÓ COM MACHO, PARA MIM, NÃO DÁ PÉ!”: TRAJETÓRIAS DE MULHERES FLAMEJANTES NAS PORNOCHANCHADAS

Nos últimos anos, tenho me aventurado no caminho dos estudos históricos sobre as sociedades. Fazer o exercício de recuperar fragmentos de um passado, focando nos campos da sexualidade e produções culturais, me fez encontrar e imergir nos estudos sobre o nosso popular. No Brasil em tempos ditatoriais sobre o qual me debruço, essa cultura pop se inscreveu em produções que seguiam o swing do corpo e o calor da carne, ora se aproximando, ora se distanciando dos regimes de segurança nacional cuja travessia fazíamos junto a outros povos de “contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista”, usando os termos da artista chilena Hija de Perra (2014).

É neste contexto caótico que algumas flamas da pornografia nacional se acendem e, juntamente às telas de cinema, esquentam o debate aqui proposto: surgem as pornochanchadas — filmes que se popularizam no final dos anos 1960, com crescimento na década seguinte e recrudescimento em meados de 1980. Enquanto um conjunto de obras cinematográficas caracterizadas pelas cotidianices e temáticas sexuais, estas atraíam grande público aos cinemas brasileiros, tornando-se um dos nossos maiores fenômenos de bilheteria.

A produção destas foi associada à influência do cinema libertário europeu, especialmente às comédias italianas divididas em episódios, assim como à exploração das práticas sexuais nos filmes em alta naquele período no cenário mundial — conhecido como sexploitation — e a uma atualização das chanchadas, gênero paródico e musical que obteve sucesso no país em décadas anteriores. Independentemente das correlações, é preciso dizer: as narrativas, as estéticas, a forma com que estas circulam e adentram ao imaginário coletivo só são possíveis graças às nossas próprias complexidades enquanto sociedade e ao contexto de produção-exibição-distribuição. Em linhas gerais, a pornochanchada se autodefine.

Tal título, que une pornografia à chanchada, torna-se uma pecha aos filmes produzidos, largamente, nas capitais paulista e carioca no período ditatorial —homogeneizando o horror, a comédia, o drama e outros subgêneros ali — graças às atuações de cineastas cinemanovistas ou nacional-populares, junto a críticos e jornalistas que tocavam o debate midiático não apenas como mediadores e comentaristas, mas como guerrilheiros.

E por qual razão se inicia este atrito? Ora, as trincheiras aí se travavam no embate público sobre uma “verdadeira” identidade cultural brasileira. Elas eram disputadas pelos setores da classe média/alta, branca e intelectualizada, incorporada especialmente por homens cisgêneros e heterossexuais brancos durante o período ditatorial, remetendo à própria crise de uma elite — ainda colonial, falsamente moderna —, seu desejo sobre o domínio da produção cinematográfica e do investimento estatal. Para se afirmarem enquanto um cinema engajado e institucionalizado (ou pretenso a tornar-se), seja rumando à esquerda ou se acomodando à direita, tal grupo foi responsável por deslegitimar a pornochanchada e toda uma gama de profissionais autônomos e ‘self-made’ nestas atuantes.

Entre as publicações jornalísticas e de críticos que também eram cineastas surgem as primeiras classificações e nomeações sobre esta. Em minha dissertação1, exponho que esta diferença é criada por meio de falas racistas, classistas e sexistas amplamente veiculadas na mídia tradicional golpista e especializada, às vezes, sem sequer problematizá-las enquanto uma obra fílmica, mas automaticamente atribuindo um juízo de valor a estas e ao seu público. Ainda que perpetuando visões estereotipadas e narrativas conservadoras, enquanto um fenômeno cinematográfico e histórico, as pornochanchadas construíram um saber sobre o sexo ainda atual, impregnado em nosso imaginário acerca da sacanagem e filmes brasileiros mal ditos. Afinal, quem nunca ouviu dizer que a nossa produção é formada tão só por sexo e palavrão?

Pornochanchadas em Recife. (Diário de Pernambuco, 28/02/1975)

Me interessa saber, então, dentre o que escorre como lava do discurso midiático sobre as pornochanchadas, o que delas se sedimentou nas bases do que hoje pensamos enquanto cinema brasileiro. Títulos como Neochanchadas e Moneychanchadas2 nos chegam em trabalhos acadêmicos e jornalísticos sobre filmes de classe média emergentes com grande público, a exemplo de Vai que cola (César Rodrigues, 2015) e De pernas para o ar (Roberto Santucci, 2010); paralelamente, também observamos outras maneiras de se falar sobre a sexualidade, entendendo-a enquanto potência — sobretudo espaço — de construções individuais e coletivas escaldantes em mostras e festivais não brancos e não heteronormativos. Traçam-se paralelos, inclusive, com a Pós-pornografia, que reconhece nas pornochanchadas um fio condutor na tríade sexo-gênero-sexualidade enquanto poética e modo de fazer cinemas experimentais localizando rastros de subversão em enredos aparentemente conservadores3.

A continuidade desse ciclo, para mim, se manifesta para além das narrativas fílmicas, residindo na inventividade e nos imaginários cinematográficos e sexuais brasileiros que são, também, históricos. Há um intenso debate entre a politização e a despolitização desse gênero que ignora como a pornochanchada é o ponto final de um arranjo: se interliga à vida noturna e a seus profissionais que passam a ter funções dentro das realizações (atuar, maquiar, produzir, etc), aos acordos feitos com pequenos empresários locais para seu financiamento (já que não tinham investimento estatal, no caso paulista), às filmagens curtíssimas e inúmeras permutas, e, a uma gramática da sacanagem que é quase inteligível/intraduzível para aqueles que insistem na moralização do sexo. Ou melhor, na moralização deste no cinema brasileiro realizado por e para as classes populares.

O gozo das pornochanchadas é apreendido pelas classes C e D junto com seus cacoetes, corporalidades, exageros e ocupação dos cinemas, graças a uma carnavalização que não dura 5 dias de folia, mas algumas horas possíveis dentro de uma ditadura nefasta. Da mesma forma foram as sexi-comedias argentinas e o destape espanhol. Esse entendimento nos faz deslocar o espectador como uma mera figura passiva, situando também que não só a atuação da censura federal ou das leis de obrigatoriedade criadas no período justificam a ascensão dessas obras.

Essa complexidade é também inerente ao pornochanchar quando pensamos nas disputas entre os núcleos cinematográficos do Rio de Janeiro e São Paulo: apenas o primeiro consegue financiamento entre bancos e da estatal-mista, a Empresa Brasileira de Filmes S.A (Embrafilme), alçando maior projeção nacional e internacional com apoio ditatorial e de figuras como Gustavo Dahl. No entanto, evidencio que é sobre a Boca do Lixo, em São Paulo, que tenha recaído primeiro o título de pornochanchada justamente por desenvolver, desde o final dos anos 1960 e início de 1970, produções mais artesanais, com baixo orçamento, desvinculadas de produtores tradicionais e sem apoio estatal/municipal. Falarei sobre cada pólo, respectivamente, trazendo alguns apontamentos a seguir.

Sob o calor carioca e com o apoio da Embrafilme observamos surgir uma versão mais glamourizada do sexploitation brasileiro: os pornôs-chics, segundo o historiador Alberto da Silva (2016), mergulham em obras ufanistas e nas discussões psicanalíticas — posso citar o Toda nudez será castigada (Arnaldo Jabor, 1972), A dama do lotação (Neville D’Almeida, 1978), As aventuras amorosas de um padeiro (Waldyr Onofre, 1975) e Mar de Rosas (Ana Carolina, 1977).

Simultaneamente, se inscreve uma faceta também presente em algumas obras “revolucionárias” ou “chics” do período: a do racismo. Outra historiadora, também cineasta, poeta e escritora, a célebre Beatriz Nascimento, chama de “delirantes” as representações criadas nesta esteira por Carlos Diegues, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos de figuras nordestinas e não brancas, especialmente, a de mulheres negras como ela, a exemplo de Xica da Silva (Carlos Diegues, 1976).

Dentre as obras consideradas pornochanchadas, observamos uma continuação dessa tônica. Num período no qual a disputa por uma identidade nacional se acirra, ressurge com ainda mais fôlego ideias de democracia racial que se intercalam, também, à tentativa do governo ditatorial de imprimir uma imagem brasileira miscigenada e de permissividade sexual. No RJ, não demorou para que a figura mítica da “mulata”, mais uma das chagas coloniais brasileiras, fosse rememorada nos filmes e até nas campanhas da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) veiculadas massivamente ao exterior com o apoio da própria Embrafilme.

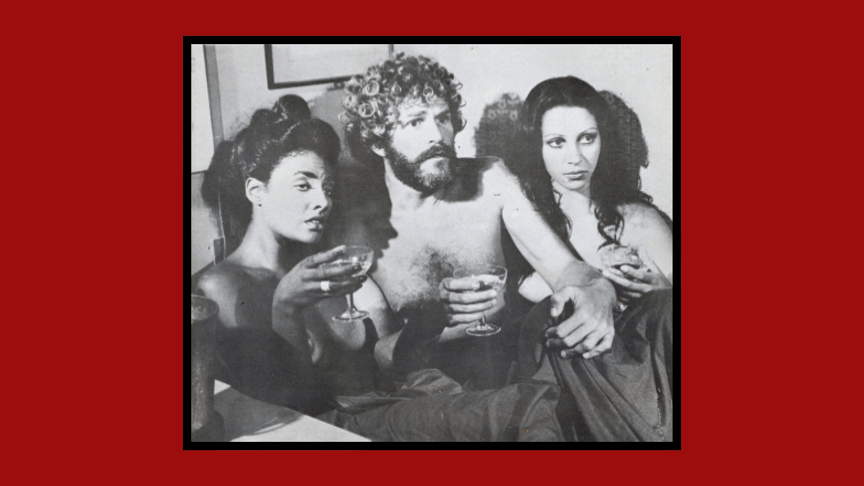

Na fileira de diretores que produziram acerca desta temática e algumas das “musas” que elegeram, elenco: Carlos Mossy dirigindo Adele Fátima (Com as calças na mão, 1975) e Lucia Legrand (Bonitas e gostosas, 1979), Roberto Machado e a sua parceira de equipe, Julciléa Telles (Uma mulata para todos, 1975), o diretor Victor di Mello que fez também trabalhos com Julciléa e Gloria Cristal (ambas em A mulata que queria pecar, 1977).

em foto de divulgação do filme A mulata que queria pecar (Victor di Mello, 1977)

Para além de ocupar um lugar no hall de estrelas fundamentais às pornochanchadas, observo entre as documentações da Cinemateca Brasileira e outros arquivos que mulheres cis e transgêneras colaboraram ativamente para o desenvolver deste gênero.

Julciléa Telles, por exemplo, não foi só atriz: coproduziu com Roberto Machado os filmes Essa Freira É Uma Parada (1977) e A Gostosa Da Gafieira (1980), seu primeiro roteiro e obra na qual também trabalhou na direção de arte; foi figurinista em Deu A Louca Nas Mulheres (1977) e na guinada ao pornô que Machado dá nos anos 1980 com os filmes A Sonâmbula (1982), Tabu da Virgindade (1982) e Piranha de Véu e Grinalda (1982), nos quais igualmente interpreta personagens.

Ainda nestas veredas cariocas, outra participação deve ser rememorada: é no filme A mulata que queria pecar (Victor Di Mello, 1977), já citado, que Cláudia Wonder faz a sua estreia nas telas se identificando enquanto uma mulher trans. Wonder já havia trabalhado, anteriormente, na maquiagem de algumas obras, reflexo de sua atuação e vínculo ao underground paulistano. Na década seguinte, em São Paulo, ela dá vida à personagem Jéssica no filme Sexo dos Anormais (Alfredo Sternheim, 1984), interpretando uma travesti que interpela o essencialismo sobre o seu corpo e desejos.

Essa última obra se ambienta na região conhecida como Boca do Lixo, onde estava o quadrilátero do cinema — ponto de encontro das Ruas Timbiras, Andradas, Vitória e Triunfo, no bairro da Luz (SP). Nela, se encontravam diversos/as realizadores/as, “roteiristas de suvaco” que zanzavam pelas produtoras, profissionais autônomos/as que já trabalhavam com o cinema ou não, porém, enxergavam-o como possibilidade de remuneração e sustento entre o dito milagre econômico, o consumo interno de obras nacionais e o ritmo frenético de produções lá observados. Entre 1970-1980, a Boca realizava em média 90 filmes por ano e ocupava 40% dos espaços cinematográficos no país, rivalizando nos circuitos comerciais com o cinema estrangeiro e o do Rio de Janeiro.4

(Diário de Pernambuco, 19/03/1973, autoria desconhecida).

É no interior desse contexto paulistano que surgem personagens monstruosas de horror/terror que subjugam o jogo de poder generificado utilizando a violência como estratégia nas pornochanchadas — podemos observar as personagens principais do luso-brasileiro Jean Garrett nas obras Karina — objeto de prazer (1982) e Excitação (1976). Em seu filme A ilha do desejo (1974), Jean integra o subgênero policial da Boca tornando a pernambucana Fátima Antunes (oriunda de Vitória de Santo Antão, eleita Miss na mesma cidade, em 1972) protagonista junto a David Cardoso, mato-grossense popularmente conhecido como o Rei das pornochanchadas e dono da produtora Dacar, responsável pela obra.

Em 1972, Antunes tinha sido Miss Objetiva Brasil, perdendo o título na competição internacional para a peruana Susana Grundel. Neste e nos anos seguintes, ocupou as colunas sociais de Recife e atuou em outras produções paulistas — Caçada Sangrenta (1974), de Ozualdo Candeias, foi uma destas. Sua participação revela que alguns fluxos e cartografias podem ser feitas para compreendermos as dinâmicas geográficas que envolvem as pornochanchadas, principalmente tendo a Boca como um chamariz, agente.

Outra figura de destaque entre os vestígios das pornochanchadas da Boca é Rosângela Maldonado; esta já possuía um robusto currículo — nos anos 1950 havia interpretado papéis em filmes como Milagres de amor (Moacyr Fenelon, 1951) e Almas em conflito (Rafael Mancini, 1954), participava de programas televisivos, era locutora da Rádio Tupi, vedete nos teatros e nas noites cariocas. Tais ocupações lhe renderam o título de Rainha do Carnaval, em 1954, pela Associação de Cronistas Carnavalescos (ACC) e Rainha do Cinema Brasileiro, em 1962.

Nos anos 1970, em São Paulo, ela participou dos filmes Mágoas de caboclo (Ary Fernandes, 1970), Finis Hominis (José Mojica Marins, 1971) e O incrível seguro da castidade (Roberto Mauro, 1976). Entre os dados da Cinemateca e os pareceres da Censura, alguns choques fazem despontar Maldonado como realizadora: ela atua, produz, roteiriza e dirige os filmes de terror A mulher que põe a pomba no ar (1978) e A deusa de mármore escrava do Diabo (1978). Ambos enredos giram em torno de temáticas sobrenaturais como pano de fundo à uma insurgência de mulheres iradas contra a dominação masculina, cisheteronormativa, monogâmica e cristã — já que os “ataques” envolvem traições e outras disputas.

Tais produções suscitam uma disputa em torno de autoria com José Mojica Marins (o Zé do Caixão), que interpretou papéis nestes e afirmava ter codirigido as obras (sob o pseudônimo J. Avelar) e não ter recebido os devidos créditos. Em especial à Folha de São Paulo sobre filmes trash, recupero uma passagem sua sobre tal causo:

Pelo país, outros amantes da sétima arte aventuram-se a realizar filmes baratos, mas muito originais. Nunca admiti que meus filmes fosse [sic] rotulados como ‘lixo’. Ao longo de minha carreira, sempre me esforcei ao máximo para realizar obras de qualidade sem um centavo no bolso. Levando-se em conta o sucesso e a popularidade dos filmes de Zé do Caixão, acredito que tenha me saído bem. Trash mesmo só fiz quando me aventurei pelo cinema erótico. ‘24 Horas de Sexo Explícito’ foi rodado em uma semana, gastando o mínimo possível. No final dos anos 70, me vi envolvido com outra autêntica bomba: ‘A Deusa de Mármore’, que ultrapassou o limite aceitável do trash e descambou para o lixão puro e simples. Quando percebi o abacaxi que me esperava, tratei de saltar da cadeira de diretor e participei discretamente apenas como ator, só para não contrariar a estrela da fita, Rosângela Maldonado, que assumiu pessoalmente a direção. Briguei muito para que a vaidosa coroa Rosângela aceitasse que meu personagem, o capeta em pessoa, tivesse ao lado algumas diabinhas formosas. Inferno só com macho, para mim, não dá pé! Seria muito trash para cabeça! (MARINS, José Mojica. Efeito ‘Ed Wood’: a síndrome do trash movie. São Paulo, Folha de São Paulo Ilustrada, 18/09/1998, grifos meus).

Maldonado e Mojica já tinham contracenado juntos na Boca em anos anteriores, entretanto, é justamente em 1978 que ela cria a sua produtora Panorama Filmes do Brasil, feito inédito no período, e sob esta lança os dois filmes comentados. Maldonado também é responsável pela direção criativa destes, encarregando-se ademais pelo figurino e maquiagem, elementos fundamentais ao cinema fantasioso. Porém, como vemos na passagem supracitada, seu cinema era “muito trash para cabeça”, ou será que causava incômodo maior alguns dos seus deslocamentos dentro da Boca? Já não era tão jovem quanto outras colegas de profissão, cuja beleza e sensualidade — dentro do sexploitation — eram sim dimensionadas através da geração, mas é justamente aos 50 anos que confronta outros pares com a sua escrita e proposições, chegando alada — em suas asas de pombas — até nós e eles.

As dinâmicas de narrativas, corporalidades, territórios, autorias, tal qual as disputas em torno de representar o “povo brasileiro” de uma forma fidedigna ainda nos movimenta. Entre as fagulhas daqui lançadas percebo que as pornochanchadas também inflamam este debate há mais de 50 anos interpelando não apenas mulheres brancas e não brancas, mas toda uma estrutura, inclusive no que diz respeito ao que a prática sexual ocupa em nossos horizontes imaginativos impactados e dialogados na cultura pop. Nas últimas duas décadas é que temos nos voltado à sua análise, acessando seus contextos e espectatorialidade, traçando outros contornos ou pontos de partida. O exercício aqui exposto é de salvaguarda, quase um compromisso por e pelas frestas fílmicas longe de se encerrar e, talvez por isso, tão dialógico, coparticipativo e inflamável quanto elas. Quanto é possível dessacralizar essas e outras tantas ‘diabinhas’? Quantas Cinematecas podem surgir no meio deste inflamar?

Notas de rodapé

- Encontra-se no prelo e intitula-se: “‘Afinal, uma semana sem kung-fu, mas com muito palavrão e mulher pelada’: pornochanchadas e recepção no Recife (1975-1980)”.

- O termo Moneychanchada pode ser interligado à ostentação, a temáticas de ascensão econômica, e é utilizado pela crítica cinematográfica Andrea Ormond, que faz o mesmo com Pornodrama; já Neochanchadas se volta a popularização de comédias produzidas pela Globo Filmes que obtém bastante sucesso midiático, como Vai que Cola (2015) — Lidianne Porto Moraes traz esse debate em sua dissertação pela UFG (2018).

- Indico, a esse respeito, o texto “Da pornochanchada ao Pós-Porno-Terrorismo no Brasil: d‘As Cangaceiras Eróticas ao Coletivo Coiote” publicado pela Revista Rosa (2014).

- Dados presentes no livro de Nuno César Abreu: Boca do Lixo: cinema e classes populares (2006).