(PARA BARBARA)

Em meados de 2004, Joan Didion daria início a uma das suas obras mais densas e conhecidas, O ano do pensamento mágico, uma recapitulação do período que se sucedeu após a morte do marido enquanto a filha era mantida internada em estado grave de doença. As primeiras frases de Didion no livro falam do abalo provocado por uma morte súbita: “A vida muda rapidamente. / A vida muda em um instante./ Você se senta para jantar, e a vida que você conhecia termina. / A questão da autopiedade.”. John Dunne, com quem era casada há quase 40 anos, havia padecido de um ataque cardíaco sentado à mesa esperando pelo jantar, e esses versos ficariam em suspensão até que a escritora conseguisse retomar meses mais tarde a empreitada de mergulhar na dor e nas angústias que permeavam sua recente condição de viuvez.

“Essa é minha tentativa de entender o período que se seguiu, as semanas e então os meses que levaram com eles qualquer ideia fixa que eu pudesse ter sobre a morte, sobre a doença, sobre probabilidade e sorte, sobre boa e má fortuna, sobre casamento, filhos e memória, sobre a dor, sobre a maneira como as pessoas lidam ou não com o fato de que a vida acaba, sobre como a sanidade é frágil, sobre a própria vida. Fui escritora a vida inteira. Assim, mesmo ainda criança, muito antes de as coisas que escrevia começarem a ser publicadas, desenvolvi a percepção de que o significado em si residia no ritmo das palavras, das frases e dos parágrafos, uma técnica para reter o que eu pensava e acreditava por trás de um verniz cada vez mais impenetrável. A forma como escrevo é o que sou, ou o que me tornei; entretanto, neste caso, gostaria de ter, em vez das palavras e de seus ritmos, uma sala de edição equipada com um Avid, um sistema de edição digital no qual pudesse pressionar um botão e desmontar a sequência do tempo, mostrar a você, ao mesmo tempo, todos os fotogramas da memória que me vêm à mente agora, e deixar que escolha as sequências, as expressões ligeiramente distintas, as leituras variantes das mesmas falas. Neste caso, as palavras não me bastam para encontrar um significado. Neste caso, preciso que o que penso e acredito seja penetrável, ao menos para mim mesma.”

Ao mencionar o desejo por uma sala de edição na qual pudesse demonstrar e desmontar as memórias, em oposição à aparente afasia que lhe tomou de assalto quando as palavras já não bastavam para dar vazão ao luto, Didion deixa pairar um tipo de indagação preciosa: e se, frente à morte, pudéssemos acessar através de imagens o legado de uma vida? Barbara Hammer, cineasta com 50 anos de carreira cuja obra ressoa, entre tantas outras coisas, a vivacidade dos corpos e das vozes femininas em contato direto com o mundo, vai chegar bem perto de responder essa questão.

Hammer morreu em 16 de março de 2019, aos 79 anos de idade, tendo convivido nos últimos 13 com um câncer de ovário com metástase nos pulmões. Em uma entrevista realizada à New Yorker cerca de um mês antes de sua morte (sua “Exit Interview”), vai falar abertamente sobre a opção pela prática de assistência aos pacientes terminais que prioriza o alívio da dor diante da impossibilidade de recuperação — popularmente conhecida como tratamento paliativo — e sobre como a experiência passou a atravessar seu trabalho e seus instantes finais ao lado da companheira de longa data, Florie Burke.

Em 2018, a realizadora vai apresentar em pelo menos quatro ocasiões diferentes a leitura/performance “The Art of Dying or (Palliative Art Making in the Age of Anxiety)”, idealizada a partir das Cartas para um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke, e da sua relação com o paliativismo. Contando com a exibição de alguns de seus filmes (Dyketactics, 1974; Sync Touch, 1981; Sanctus,1990), Barbara Hammer faz uma retrospectiva da sua trajetória artística assumindo uma postura generosa de conselheira para as novas gerações de artistas, enquanto advoga por mais abertura para as discussões em torno de um assunto que julga tão desprezado no meio: a inevitabilidade da morte.

“Há um medo geral de falar sobre a morte no mundo ocidental. É como se, ao não mencioná-la e discuti-la, ela desaparecesse. Nós mesmos prestamos um desserviço ao não nos engajarmos em ruminações sobre esta força vital tão poderosa. Pois não estamos vivos até nosso último suspiro? E isto não é um direito de passagem que desejamos abordar em nossa arte? Em nossos seminários? E em nossas exposições no museu? Ao hesitarmos em enfrentar a última fase da vida, damos uma mensagem para nos calarmos. (…) Em vez disso, eu tenho discutido sobre a doença terminal. Nós, no mundo da arte, todos nós: artistas, curadores, administradores, amantes da arte também, estamos evitando um dos assuntos mais potentes que podemos abordar.”

No fim da leitura, as convencionais “perguntas e respostas” (Q&A) são convertidas no que a diretora vai chamar de “respostas e perguntas” (A&Q), momento no qual se aproxima de alguns indivíduos da plateia e busca saber sobre as suas impressões — um diálogo sem hierarquias que vai caracterizar grande parte da sua filmografia. Essa despedida, que toma contornos de compartilhamento e de conversa sincera, é um elemento indissociável do caminho que traça para que outros possam continuar acompanhando seus passos, ainda que não esteja mais presente. Numa operação semelhante, com o apoio de uma bolsa do Wexner Center, Hammer vai convidar quatro cineastas com os quais possuía afinidades criativas — Lynne Sachs, Deborah Stratman, Mark Street and Dan Veltri — para concretizar cinco(1) filmes inteiramente novos tendo como ponto de partida um gesto de apropriação de seus arquivos e seus projetos inacabados.

Até agora, somente duas obras já puderam ser finalizadas e circular livremente por festivais e canais de streaming (incluindo uma pequena mostra no Mubi chamada “Ways of seeing with Barbara Hammer”). A seguir, algumas notas sobre dois curta-metragens, A Month of Single Frames (for Barbara Hammer) (2019), de Lynne Sachs, e Vever (for Barbara) (2019), de Deborah Stratman:

A Month of Single Frames

(for Barbara Hammer)

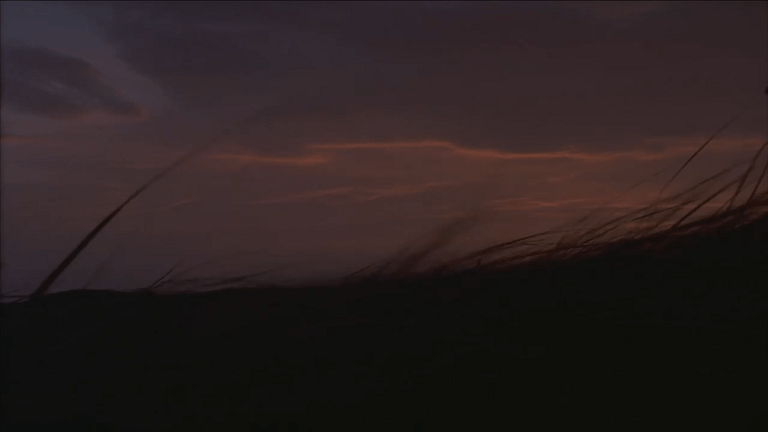

Realizado a partir de imagens e notas que Barbara Hammer fez durante uma residência artística em Duneshack, na região da costa marítima de Cape Cod, Massachusetts, em 1998, A Month of Single Frames é a revisitação de um momento de criação solitária da diretora e sua relação com a paisagem que se desdobra como tema cinematográfico possível. Assumindo o próprio tom arquivístico, o curta vai ser guiado por uma conversa gravada entre Lynne Sachs (responsável por sua concretização) e Hammer, que inicialmente dá as coordenadas temporais e espaciais da narração: agosto de 2018, em seu estúdio em Westbeth, complexo habitacional para artistas em Nova York.

A voz já envelhecida reverbera no espaço, e, por um segundo, na escuridão total da tela de abertura, intuímos alguma coisa do ambiente no qual as duas realizadoras e amigas se encontram, e da proximidade ali concebida. Essa voz do agora, enquanto lê passagens do diário de 98, vai acessar um estágio primordial da criação artística (o nada, o ponto de partida, o experimento), ao passo que é entrecortada por intervalos de silêncio absoluto e imagens de uma natureza animista que ora se agita ora adormece. Insetos gigantes, o corpo nu da diretora eriçado com um jato de água gelada ao ar livre, a junção do céu e das dunas em tons incomuns. Somos introduzidos a um território de intimidade e descobrimento constante, guiados pela câmera 16mm que acaricia os elementos desse cenário recluso, explorando suas texturas, cores e formatos.

Os primeiros vislumbres do conjunto da obra de Sachs revelam a sintonia que se conserva entre as duas diretoras: artista multimídia, poeta, escritora de ficção, performer e cineasta, ela vai também, à sua maneira, conceber um cinema que muitas vezes articula o universo entendido como o das grandes causas (o ativismo, os movimentos pacifistas, o estudo da representação e condição femininas) e as questões que perpassam o familiar (os retratos da filha, do pai, as colaborações com o irmão, Ira Sachs) e o íntimo. O método composicional e o reaproveitamento de arquivos, a câmera que se porta como extensão do braço, dos dedos, da mão, numa cadência de familiaridade com o objeto filmado, tudo isso vai se avizinhar da proposta e das próprias práticas de Barbara Hammer, que dá início ao seu relato falando sobre o aspecto de “folha em branco” que os dias na residência em Duneshack lhe reservaram:

“Eu me senti obrigada a não fazer absolutamente nada. Não há absolutamente nada a fazer. Tudo espera ansiosamente pela descoberta. Esta manhã, eu comecei o filme. Eu não o filmei — eu o vi. A sombra triangular escura do barracão pela janela oeste no quarto do andar de cima encolhe e desaparece de sua formidável presença pelo sol que se levantava constantemente no céu. Enquanto eu permanecia sentada, transpirando, pacientemente emoldurando segundo por segundo.”

Em seu livro Hammer! Making Movies out of Life and Sex, Hammer vai listar e estruturar uma série de fatores que acredita estarem diretamente relacionados ao seu processo criativo. Entre “intuição”, “confiança pessoal” e “espontaneidade e fluxo”, o tópico “lembre-se da solidão da criatividade” sobressai como um canal de ligação direta para o que vemos em A Month of Single Frames. A “solidão da criatividade” da qual fala é materializada no plano deslocado, decomposto opticamente no seu filme não filmado, mas visto, e na imagem persistente da cabana sem eletricidade ou água corrente que habitaria por um mês. Observada à distância, sob as nuvens aceleradas e desaceleradas das inúmeras tentativas de time-lapse, a cabana ocupa um ponto central e isolado na paisagem e em seus procedimentos experimentais.

“o que eu realmente quero fazer aqui é projetar luzes coloridas nas dunas, usando o sol como projetor”

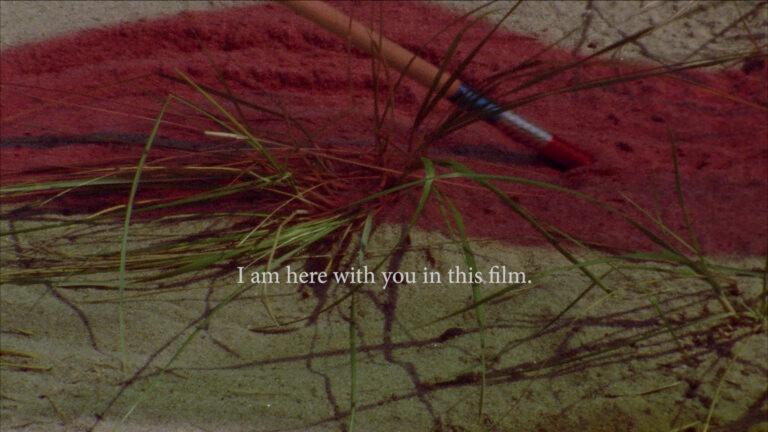

Em determinado momento, a leitura do diário leva a uma descrição detalhada de experiências feitas com filtros e diferentes proposições para operar o fluxo de captação da câmera, a grama comprida e fina que cresce entre as dunas é tomada por pequenos pedaços retangulares de plástico colorido, e uma série de planos de sombras multicor na areia é exibida com um texto, que, segundo Sachs, teria sido lhe revelado em um sonho durante a edição: você está sozinha/ estou aqui com você neste filme/ há outras aqui conosco/ estamos todas juntas. Pouco depois, um grupo de mulheres segurando folhas de papel celofane amarelas, verdes, azuis e cor de rosa é visto se movimentando de forma a dar prosseguimento com as projeções luminosas de Barbara Hammer. Lynne Sachs faz observações sobre as anotações que até agora, nostalgicamente, guiaram nossas impressões. Ela tenta retomar uma coisa ou outra, pede a Hammer que comente um tópico, as duas se atrapalham e se entendem logo em seguida.

A partir do exercício colaborativo que desloca do tempo e de seus propósitos iniciais (Barbara Hammer diria que nunca usou tais imagens porque eram “bonitas demais”) os arquivos pessoais de Hammer, Sachs vai estabelecer um vínculo que respeita ainda a introspecção e o afastamento como momentos essenciais do desenvolvimento de um fazer artístico. A colaboração entre duas mulheres de gerações diferentes se confunde com o próprio exercício de montagem, de uma composição que depende de cada single frame, em toda a sua complexidade. Por fim, entre comentários sobre o envelhecimento e a constatação da própria Lynne Sachs de que fará 60 anos em breve, a mensagem singela revelada na tela se materializa como contato de algum lugar no futuro, e é clara e apaziguadora: não há nada o que temer, você sempre será vista e ouvida.

Vever (for Barbara)

Barbara Hammer contava que ainda vivia com o marido “numa casa no bosque” na Califórnia quando certo dia, ouvindo o rádio, se descobriria feminista aos 30 anos de idade (mais ou menos por aí se “descobriria” lésbica também). Um ano depois, abandonou o casamento, decidiu partir em seu Volkswagen para Berkeley, foi presenteada com uma câmera super-8 e desde então não pararia de fazer filmes até sua morte, somando mais de 60 obras. Acompanhou manifestações nas quais perguntava despudoradamente detalhes íntimos sobre a vida sexual dos participantes, se envolveu de maneira fervorosa com as discussões de gênero, tratou da sexualidade e desejo femininos com a atenção que merecem (filmando mais de uma vez o enlace dos corpos e o frenesi) e se tornou um ícone inestimável do dito cinema queer. O tipo de trajetória extraordinária cujos detalhes se acumulam numa relação simbiótica entre arte e vida.

Acrescentando mais uma camada à narrativa, em 1975 Hammer iria sozinha numa motocicleta BMW para a Guatemala, no intuito de investigar os processos culturais por trás das vestimentas dos indígenas e como o modelo de mercado ocidentalizado afetava seus mecanismos de troca e comércio. Com as imagens realizadas ali e deixadas de lado posteriormente, Deborah Stratman vai tecer um olhar que se apoia não só nos ecos antropológicos de Barbara Hammer, mas vai exercer um papel fundamental na elaboração de encadeamentos entre a diretora e Maya Deren, cineasta associada ao movimento surrealista e independente novaiorquino cujas anotações sobre mito e história no Haiti nos anos 50 vão servir de fio condutor para se pensar o papel do artista enquanto observador ativo de culturas dissonantes.

Conhecida por sua abordagem ensaística na reapropriação de arquivos tendo o som como elemento de destaque, Stratman vai desenvolver a paisagem sonora de Vever partindo de um telefonema como voz over, e se em A Month of Single Frames a voz de Hammer já carregava titubeante a idade avançada, aqui ela é quase irreconhecível, rouca, suspirante. Na ligação, a realizadora explica os motivos que a levaram a abandonar o projeto: nunca conseguiu encontrar um contexto pessoal ou um sentido político para aquelas imagens, e a falta de dinheiro (na época vivia num “porão sem água corrente ou banheiro, com apenas 100 dólares na conta”) também não contribuiu para que pudesse empreender tempo e energia tentando encontrá-los.

Através da concatenação do texto de Deren — cujas frases em destaque refletem, entre outras coisas, sobre as dificuldades encontradas quando a realidade do material não corresponde ao que foi idealizado inicialmente — e do depoimento de Hammer, o filme vai tratar também de um sentimento compartilhado por ambas: a frustração com a imprevisibilidade que percorre certos estágios da criação. Nesse sentido, tanto a obra de Deborah Stratman quanto a de Lynne Sachs oferecem uma perspectiva interna do processo criativo de Hammer, se abrindo ainda para a universalidade de temas como solidão e insatisfação na arte.

Quanto às imagens, vemos guatemaltecos olhando diretamente para a câmera como se posassem para um retrato de família, envolvidos em tecidos de cores quentes e estampas que simulam criaturas e vegetação. Os mercados repletos de frutas e legumes, as trocas e interações intermediadas por cestos em movimentação acima das cabeças e vendedores de Pepsi com uniformes brancos contrastando com o cenário. Tudo isso aglutinado pelas palavras de Maya Deren corridas na tela, pela trilha sóbria que seu marido, Teiji Ito, compôs para seu primeiro filme, Meshes of the Afternoon (1943), e por cartelas com símbolos de invocação de entidades do Vodu (os chamados “vever”), também feitos por Ito no período de imersão do casal nas crenças haitianas.

Ainda que Vever se caracterize por um tipo de curiosidade cultural que dispersa a câmera entre rostos desconhecidos e pela profusão de símbolos, referências e citações aparentemente distantes, o que sobressai das correlações trabalhadas na montagem de Deborah Stratman é um movimento convocatório e acima de tudo celebratório de visões femininas complementares, que exemplificam a colaboração não só como possibilidade de conclusão de uma obra, mas também como possibilidade de encontro para além da existência física. E quem poderia dizer que seria possível um dia ver Maya Deren e Barbara Hammer compartilhando o mesmo espaço nos créditos finais?

(Para Barbara e com Barbara)

“Morrer é uma arte como tudo o mais/ nisso sou excepcional”, diria Sylvia Plath um tanto amargamente em “Lady Lazarus”. É sabido que provavelmente referenciava suas inúmeras tentativas de suicídio, mas se existe de fato a autoridade de uma licença poética, ela é evocada aqui para permitir a contemplação de um outro quadro: em mais de uma ocasião, Barbara Hammer diria que ler biografias de artistas se tornaria para ela uma forma de estabelecer conexões e de descobrir por si mesma “como ser uma artista”. Buscar na vida de quem se admira pontos de intercessão para compreender a própria vida como parte de algo maior foi um dos tantos conselhos deixados pela diretora, e agora, após sua partida, resta a nós o mesmo gesto: a admiração e a compreensão de que viveu e morreu excepcionalmente, fez da despedida uma obra viva, que se abre ainda hoje num movimento contínuo de criação. Ao final de seu livro, Hammer vai afirmar que gostaria de ter seu trabalho lembrado nem que fosse por meio de seus escritos (“um filme precisa ser projetado, um livro só precisa ser aberto”), e de certa forma é reconfortante pensar que, ao contrário do que imaginava, sua memória vai perdurar por tantas vias possíveis.