A BELEZA ESTÁ DENTRO DE NÓS, QUE OLHAMOS: ENTREVISTA COM EVERLANE MORAES

“A beleza está dentro de nós, que olhamos” é a segunda de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.

A conversa com Everlane Moraes aconteceu em abril de 2019 durante a 4ª edição da EGBÉ, na qual Everlane Moraes foi homenageada, em Aracaju (SE). Everlane é natural de Cachoeira (BA), mas foi na capital sergipana, mais especificamente no Quilombo Caixa D’água, que ela passou grande parte da infância até o início da vida adulta. O quilombo e seus moradores são os personagens principais de Caixa D´água: qui-lombo é esse?, o filme que inicia sua filmografia. Em 2015, Everlane ingressou na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba e lá, seu cinema encontrou um interessante diálogo afro-americano. Na entrevista conversamos sobre filosofia, fábulas, mitos e desejos. Aproveite!

Everlane e o pai, o artista plástico sergipano José Everton Santos.

Lygia Pereira: Everlane, me conte um pouco sobre sua trajetória.

Everlane Moraes: Eu venho das artes plásticas, que é minha primeira área de estudos, pela qual eu tenho muita paixão. Nesse percurso também estudei um pouco de Filosofia da Arte, principalmente, semiótica, iconografia, iconologia das imagens, que é a parte que eu mais gosto nos estudos das artes plásticas. O curso que fiz é de licenciatura, metade bacharelado e metade licenciatura. Quem tem aptidão artística como eu, que bom, mas quem não tem fica nessa parte teórica da História da Arte ou da Licenciatura. Então eu consegui conciliar as duas áreas no mesmo curso. E quando você está estudando Filosofia da Arte, consequentemente você já estuda Filosofia em si. Como meu irmão é filósofo, eu tive acesso à filosofia grega e à filosofia moderna também, em casa, o que me deu uma base boa pra eu entender depois filosofia ocidental da arte.

E por isso que eu busquei mais o cinema, porque era uma arte que me possibilitava expandir mais essa coisa das artes visuais e até implementar meu processo plástico, que seria da pintura, das artes plásticas tradicionais, para o cinema, onde eu transponho de maneira super tranquila. Por isso eu acho que meus filmes são tão plásticos. Então, acho que minha base seria essa, filosofia e artes. E dentro dessas duas coisas o que eu mais gosto de estudar, real, é a questão da linguagem cinematográfica, a linguagem das artes em si ou o pensamento em torno da expressão artística de maneira geral, universal, mais especificamente trazendo o recorte para a diáspora. Hoje o meu desejo é estudar filosofia africana, pois no meio disso tudo, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda também sociologia, antropologia, fenomenologia, todas essas logias que giram em torno da imagem, giram em torno do social, giram em torno da cultura. Eu gosto, acho que tudo isso se complementa.

L: Eu queria ouvir um pouco mais sobre o “Pattaki”. Desde a sua criação a sua concepção, porque ele é um filme de muitas camadas, tem muitas metáforas e acho que ele traz muito forte essa questão da iconografia múltipla, que você fala.

E: Em “Pattaki” eu queria marcar a presença do mar no filme. Eu gosto muito do mar, eu sou filha de Iemanjá, e é um elemento muito forte, a gente sabe que na diáspora é um elemento central na nossa narrativa, porque o mar nos levou, o mar nos trás, é o mar da escravidão, o mar dos barcos. O mar que é esse orixá forte que rege todas as culturas afro no mundo, este elemento da Deusa do mar que é muito forte. Então, eu queria fazer um filme sobre isso, aproveitando que eu estava Cuba, eu estava numa ilha, onde somos rodeados pelo mar. Também tem essa presença do meu orixá, que cada vez mais se aproxima de mim. Mas esse elemento do peixe que é muito interessante, do peixe enquanto personagem, enquanto um ser dúbio, completamente dúbio, eu gosto muito do peixe. Antes, era um filme sobre Sikán, uma rainha africana que foi condenada e morta por supostamente contar o segredo sagrado ao seu amante e que deu origem a uma seita secreta cubana chamada Abakuá, única no mundo. Pesquisei muito, fiz 23 páginas de projetos e tava tudo certo pra fazer, mas comecei a adoecer, teve umas coisas meio loucas, de ameaça, meio complicadas, porque esse tema é extremamente complicado, então eu tive que abandonar esse tema. Mas aí eu já tinha a vontade de fazer um filme sobre um relato mitológico, eu gosto muito das mitologias enquanto relatos (…) Eu queria transformar a mitologia em imagens, o que também já foi feito no cinema várias vezes, mas eu não tenho muito conhecimento em relação ao documental. Se fez muita mitologia em ficção, mas não documentário em si. Na verdade, na Itália, teve até um cara que pesquisei, um branco aí que eu pesquisei. Ao mesmo tempo eu queria fazer uma mitologia que tivesse essa coisa dos orixás, essa coisa de força sobrenatural, alguma coisa cósmica, mas queria ter como base o social, a vida e a sociedade cubana. O intento foi esse, o de juntar essas duas linguagens, a oralidade dos mitos com a paisagem contemporânea de Cuba transformada, elevada a algo mágico, como se Cuba fosse um lugar mágico. Que essa coisa misteriosa e mágica de Cuba tomasse conta da paisagem social e moderna de Cuba. Então, eu inventei um pataki.

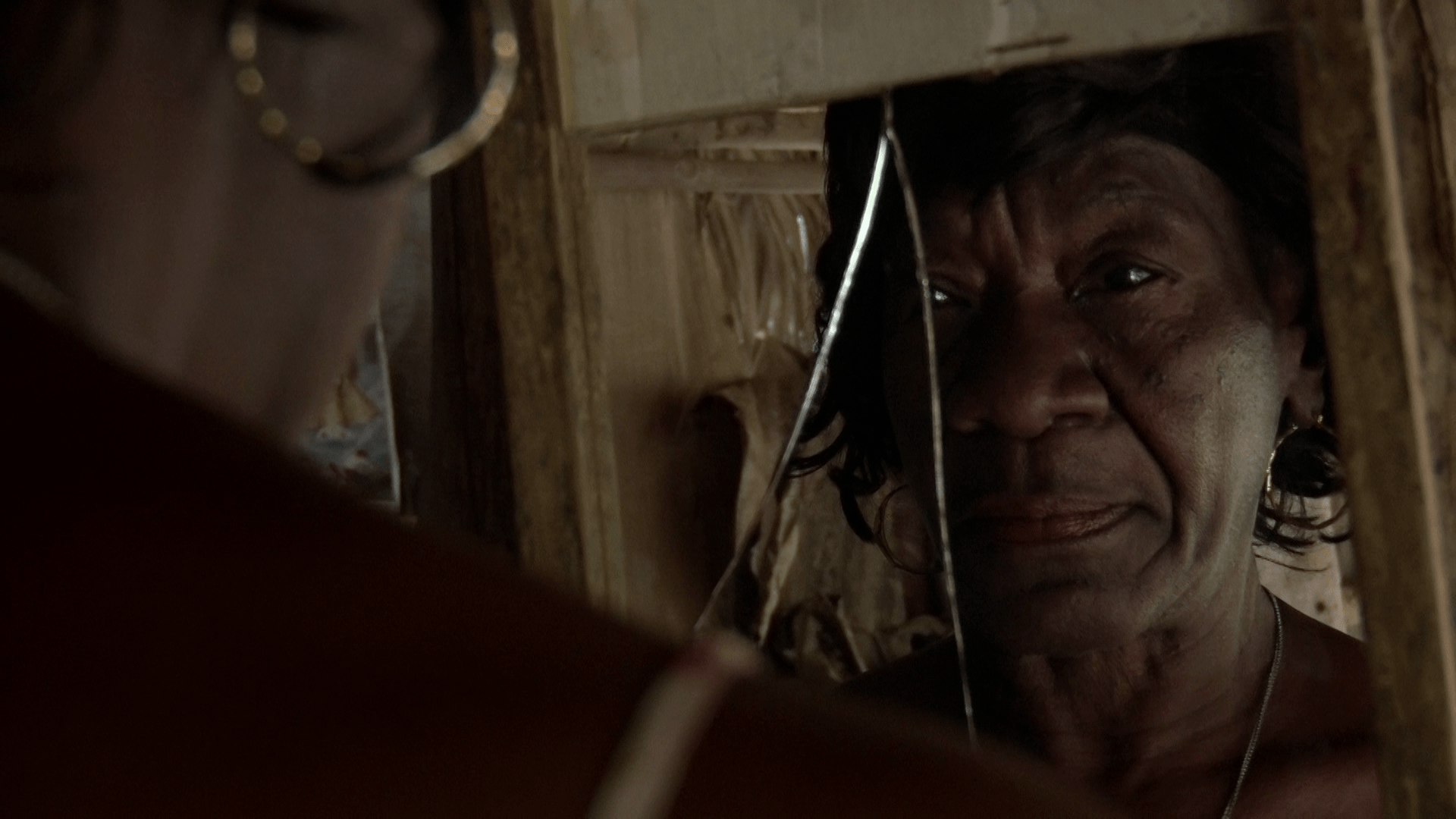

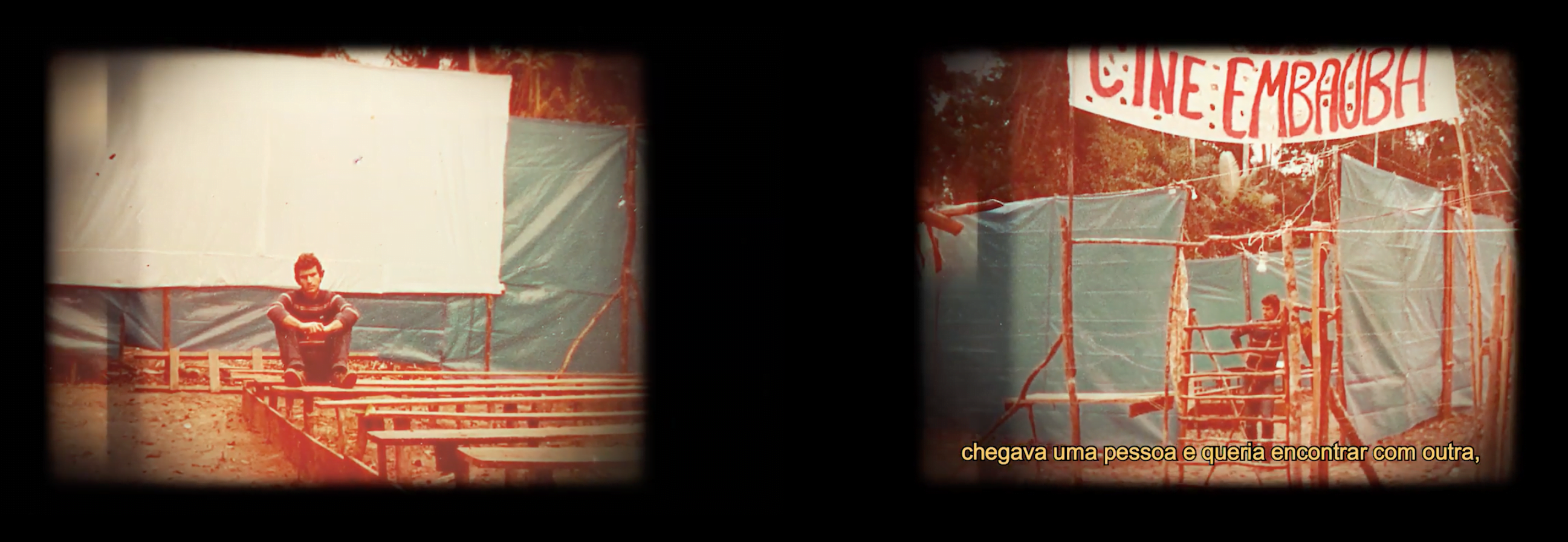

Pattaki (2019)

L: O que é pataki?

E: Pataki significa mito, em Cuba. Só em Cuba existe o pataki para a Santería, A Regra de Ocho ou Ifá. Pataki quer dizer “os caminhos dos orixás”. Cada orixá tem seu caminho, então, por exemplo, o livro de Reginaldo Prandi tem vários patakies, que pra gente não tem esse nome. Mas são vários mitos e cada orixá vai ter o seu caminho, seus mitos, seus relatos que dizem um pouco sobre seu poder, sua psique, seu modo de agir no mundo, sua função. Um mito sempre explica a origem de algo. Por exemplo, a gente explica a presença do mal, dos males no mundo através do mito de Pandora, porque Pandora abriu a caixinha lá de Prometeu, seu marido, e ela com sua curiosidade de mulher abriu a caixinha e nela estavam presos todos os males do universo. A partir da hora que ela abriu, esses males surgiram. Os homens antigos, ao tentarem explicar os males que existem, contavam uma história ou se remetiam a um mito para explicar a origem de algo.

Então, eu inventei esse mito para falar um pouco sobre o porquê dessas pessoas ou no caso, esses peixes viverem se afogando ou viverem sufocados fora da água. Por que eles não estão na água? Por que eles estão dentro de um aquário? Que é porque eles são regidos por limitações sociais ou limitações humanas. A mulher peixe, por que ela não respira? Por que esse peixe não respira? Porque esse peixe está escondendo algo, sua essência. A partir do momento que esse peixe tirar sua máscara, como a sereia [personagem trans do filme], ele vai conseguir respirar melhor. É uma metáfora sobre algo que o ser humano esconde, o que ele tem de mais íntimo dentro de si e ele esconde, passa a viver sufocado.

São analogias simbólicas para explicar alguns comportamentos, algumas situações humanas. Por que a gente é tão ganancioso, né? A ganância acaba levando a gente pra algum lugar. Então aquela mulher dos cubos [personagem do filme] é isso, o medo e a ganância levando a gente a se afogar nos nossos próprios medos. Por que o homem se protege nas suas casas, fazendo muros, fazendo contenções, fazendo barreiras que o separam da sua própria natureza ou da natureza em si? Como o Malecón [estrutura de concreto que percorre 8 km da faixa do mar em Havana, Cuba], por exemplo, que separa a cidade do mar, como os prédios e tudo. Chega um dia que a natureza pede de volta, o homem vive com medo que um dia a natureza peça de volta o que ele tenta controlar. A mulher cega [(personagem do filme] representa a fé. Como é que a gente acredita que algo vai curar uma coisa que é incurável? Só através da fé. Ao mesmo tempo que o homem construtor [personagem do filme] tem medo de que essa chuva venha, pois pode desfazer o que ele construiu para se proteger, a mulher cega espera a chuva, que para ela é sagrada. A água é o elemento da vida. Sem a água a gente não vive, existem vários elementos que giram ao redor da água. Agora, e que água é essa? Essa água é essa Deusa. É Iemanjá que tudo vê, tudo controla e tudo castiga também, tirando um pouco de água, dando um pouco de água, tirando aos pouquinhos. E o ser humano vive à mercê dessa força maior.

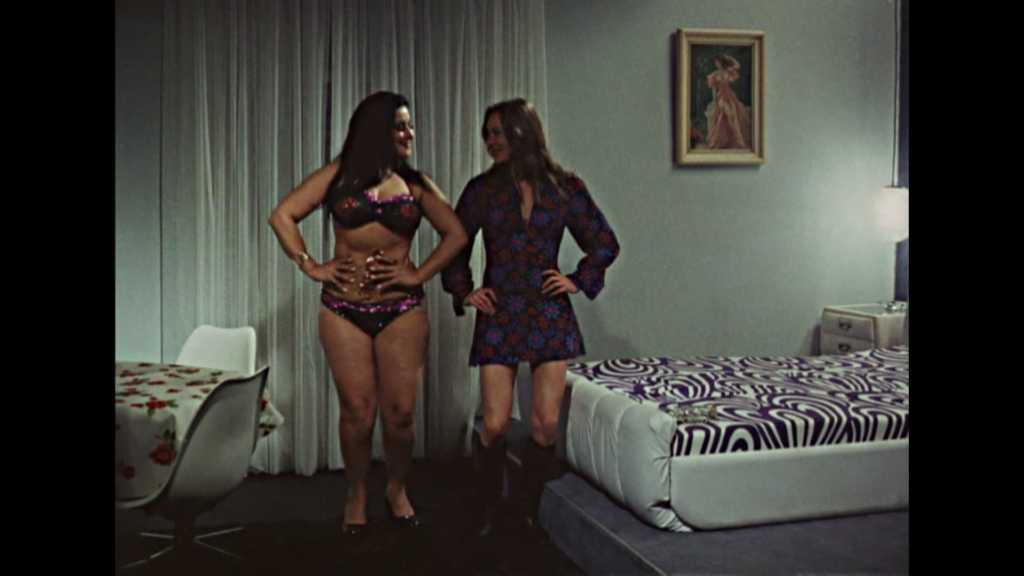

La Santa Cena (2016)

L: Queria voltar na questão da mitologia. Estou bastante interessada em pensar o Paul Gilroy. Lá no Atlântico Negro ele vai falar dos navios até o diskman como canais de transmissão mitológica. E eu tenho pensado muito no cinema, em como ele pode ser também esse canal de transmissão de modos de viver, modos de pensar a diáspora africana. E aí, por exemplo, no La Santa Cena você parte da representação da Última Ceia do Da Vinci para subvertê-la. Eu queria saber se você busca fazer esse “caldo mitológico”, misturar mitologias ocidentais. Por exemplo, o galo (personagem do filme La Santa Cena) é importante pra mitologia cristã também né?

E: Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de dominar um certo tipo de linguagem universal ou ocidental e dar a ela uma roupagem dentro da cultura afro. Porque a cultura branca é muito influenciada pela cultura negra, a gente só foi forjado, interrompido. E a gente consegue assimilar a cultura do branco e ressignificar dentro da nossa própria cultura, diferente do branco que não consegue assimilar a cultura do negro, a não ser impondo os seus códigos.

L: Que é um pouco o que é o cristianismo, né?

E: É, o branco impõe seus códigos e o negro mesmo com códigos impostos consegue ressignificar dentro da sua própria cultura, isso pra mim é nossa maior resistência, a gente resiste porque a gente não impõe, a gente complementa, dá uma nova roupagem. Assim como, por exemplo, a gente é tão simbólico que Iemanjá pode ser Nossa Senhora Aparecida, sabe? Não tem problema, a gente tá falando da água, de uma energia maior que é a água. Se um branco crê que essa senhora branca é essa água, a gente também tem uma deusa que é a água, então a gente traz pra gente, complementa as nossas potencialidades com outras potencialidades, é uma coisa muito mais aberta para assimilar. O que eu gosto muito também é de rebaixar essa presença branca ou essa legitimidade branca universal e do poder oficial e ressignificar esse próprio poder do branco, melhorando-o, quando o transformo em coisa preta.

Eu tento fazer uma iconografia que entre em contato direto, em crítica direta ou diálogo direto com outra iconografia que foi imposta. Então se você diz que a Santa Cena é essa, eu digo que a Santa Cena é esta. É uma disputa de poder simbólico. Eu gosto de disputar simbolicamente com o branco, nesse sentido, entendeu? Porque nós temos simbologias muito potentes que foram invisibilizadas. Isso o que você falou é muito interessante, de que o galo é um elemento tão cristão, né? Mas é um elemento tão afro também. Eu gosto de ficar brincando, criticando, fazendo diálogos com a história oficial, é isso. E rebaixando ela à superficialidade, mostrando a ela realidades maiores, mais simbólicas.

L: Você acha que isso é fábula pra você?

E: Não… não. Acho que isso é a parte Everlane conceitual, Everlane crítica, Everlane que quer brincar mesmo… que detém o poder, detém o poder da fala e da imagem e quer brincar e dialogar com essa história oficial de bosta. Mas a parte da Everlane da fábula é a parte da minha cultura, em si. Embora eu seja uma negra até muito culturalmente ocidentalizada, que conhece muito da história do branco, que consegue navegar por esse lugar com muito conforto, eu também sou muito, muito negra. Eu gosto da cultura negra, eu gosto de pesquisar isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que a potência está aí. Em tudo isso que eu faço eu quero potencializar a minha cultura, que é o que eu acho que há de melhor no Brasil, no mundo. Esse é o meu lugar de conforto, que eu nunca vou sair e que não é uma coisa que eu sinta que é uma imposição minha, de me legitimar nos espaços, não. Pra mim é onde está a potência.

Eu nasci em Cachoeira, eu não tenho como fugir, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fui criada num quilombo. São coisas que estão em mim, compromissos ancestrais que estão em mim, que não saem, são missões que estão em mim, concepções de vida que estão em mim, modos de vida que estão em mim e questões conceituais que estão em mim e que eu acho que eu nasci pra isso, minha missão é essa. Eu não sinto outra coisa dentro de mim, desde pequena, é um lugar confortável. Então como eu tive muito acesso ao universo branco e via como eles diminuíam a gente, eu abracei essa causa. Estar o tempo todo lidando e batendo de frente com o branco, usando a própria linguagem dele para destituir. Usando a própria linguagem dele pra rebaixar o status dele, não como obsessão, mas como proposição, embate. Um processo de retorno ao que foi tirado de nós.

Allegro Ma Non Troppo: la sinfonia de la belleza (2016)

L: Se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e como você vê essa ponte entre a linguagem e a filosofia afro-diaspórica.

E: Preciso conhecer muito mais da África, nós conhecemos muito pouco da África. Eu sou muito autodidata, sou uma acadêmica extremamente rebelde e eu trabalho muito na fragmentação. A gente da diáspora é muito fragmentada, somos seres multi.. é… polivalentes, multifacetados e fragmentados, eu gosto dessa ideia de fragmentação e de não conhecer tudo da África e deixar espaço pra essa idealização que eu tenho da África, sabe? Eu não quero aterrissar completamente numa África que não existe, que está somente na nossa cabeça e no nosso coração, que tá dentro do terreiro. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de uma Everlane que está muito idealizada, uma Everlane que está muito utópica. Eu tento conciliar o saber alguma coisa, com o não saber nada e o saber um pouco sobre, porque aí sobra espaço pra eu fabular o que eu quiser. Eu gosto muito desse limbo, que é o que eu acho que eu vivo, entre ser brasileira e ser africana. Às vezes eu sou muito brasileira, às vezes eu penso e sinto ter algo de África, às vezes eu não sou nem uma coisa nem outra ou sou as duas coisas. Eu prefiro estar nessa fronteira muito tênue, de estar flutuando, de não saber se eu sou uma coisa ou sou outra, de buscar uma referência aqui, uma referência lá, de buscar.

Eu acho que a gente tem que conhecer mais de África, primeiro, a gente conhece muito pouco. Eu não me sinto muito confortável de estar representando África ou estar dizendo que eu sou África. Eu sou brasileira, afro-descendente e tenho uma ancestralidade africana que eu não sei completamente qual é, porque é muito difícil você saber de qual povo você veio, é uma mistura de povos, é uma série de coisas. Tampouco eu sou um tipo de negro que nasceu dentro do Candomblé, como nossas mães-de-santo, nossos pais-de-santo que já nasceram feitos santo, que viveram muito tempo dentro do terreiro, que não tiveram acesso às universidades, a viajar pelos festivais, a ter contato com o branco como a gente tem. Então somos negros influenciados por essa outra cultura imposta. Sou do candomblé, mas meu caminho de retorno às minhas origens é muito tortuoso, diferente de uma irmã de santo que nasceu ali, que não foi tão influenciada quanto eu pelo “de fora”. Sou da Bahia, mas não sou da Bahia também. Eu sou uma negra influenciada por uma outra cultura, porque tive acesso a outras coisas. Então isso também é uma coisa que limita, a gente conhece uma África muito mais acadêmica, uma África muito idealizada. Tem sido um caminho tortuoso de retorno, mas que tá me fazendo muito bem, completando um vazio que existia dentro de mim.

A linguagem pra mim é uma questão do que eu gosto. Eu gosto de observar, eu gosto de colher elementos simbólicos, elementos sociológicos e elementos plásticos. O que mais me enche os olhos são as cores, a alegria, a música, a comida, o cheiro, essa cultura que é tão sensitiva. No Candomblé, por exemplo, o nosso Deus vem dançar com a gente, ele entra dentro da gente, ele é a gente. O que a gente cultua são elementos naturais, é físico, tudo tem textura, tudo tem cor, tudo tem alegria, tudo tem música, tudo tem brilho e é isso que eu trago pro cinema, não é nada além disso. Utilizar a luz ao nosso favor, utilizar a linguagem do cinema ao nosso favor para acentuar a beleza que a gente tem, acentuar a complexidade que a gente tem e que é. Somos seres misteriosos, por isso que o branco, a sociedade branca tem medo da gente, porque a gente mesmo sofrendo por 500 anos de colonização, sofrendo tudo que a gente sofre até hoje, a gente tá vivo até hoje, sendo lindos, sendo felizes, ressignificando, fazendo música.

A gente não morre nunca, a gente tem um poder tão grande que é por isso que a gente foi escravizado, por isso que a gente é invisibilizado, porque há um medo muito grande em relação a gente. Eu tento usar a técnica do cinema, a linguagem a nosso favor, acho que toda arte faz um pouco disso, valorizando o que não foi valorizado. Não é algo gratuito, não é superficial, meus filmes são filmes de gesto. O meu gesto, a sensação, é como se eu estivesse pintando. Eu pinto com luz, pinto com foley, pinto com textura.

Caixa D’água: Qui-Lombo é esse? (2012)

L: Seus filmes são muito silenciosos. Você vê alguma ligação com a oralidade da cultura afro-brasileira?

E: Eu vejo. A literatura, principalmente a oral africana, é muito voltada pra palavra obviamente, mas não é uma palavra objetiva, não é uma informação, é uma contra-informação. Existe nossa imagem do Preto Velho, o que é o Preto Velho? Preto Velho é uma entidade eminentemente brasileira, ele nasceu escravo, diferentemente de quem veio escravizado, ele foi um escravo que já nasceu de pais escravos, em que seu contexto já foi de escravitude desde pequenininho. Ele cresceu como escravo e ele ficou velho, o que é uma coisa muito rara, porque geralmente os escravos duravam 30 anos. Esse preto velho chegou aos 60, 70 anos, só essa resistência eleva ele a um patamar de ancestralidade e importância dentro da comunidade negra que não tem precedentes, é um cara que conseguiu ver muitas coisas. Então ele se torna um conselheiro desse lugar, uma pessoa que aconselha e conta histórias, porque ele tem memória, tem vida pra poder ter esse porte, esse cargo. Quando você escuta uma história, por exemplo, uma história mitológica, fabular, ela sempre quer dar uma sentença, né? Sempre tem no final uma moralidade, é para ensinar algo, é para você refletir. São coisas muito didáticas, mas faladas de uma maneira muito circular, meio misteriosas, nunca é uma informação direta, é uma informação fabular, por quê?

Porque o que se espera dessas histórias é que a pessoa fabule imagens, que dê tempo da pessoa pensar, refletir, buscar caminhos, que não é o caminho direto, é um caminho muito mais interior. Então eu acho que meus filmes tentam um pouco disso, serem menos diretos e fazerem mais curvas.

Eu sou menos o griô e mais a pessoa que escuta. Eu acho que eu escutei tantas histórias morando ali no Caixa D’água, morando no terreiro e tudo mais, que o que eu consigo fazer é reproduzir o meu silêncio ao escutar essas histórias e reproduzir todas as imagens que ficam aqui na minha cabeça enquanto a pessoa fala. É como se o griô falasse pra mim e a voz dele virasse uma voz em off dentro da minha cabeça. Eu reproduzo o sentido do que o griô tá falando e não o que o griô tá falando.

L: Você escreve roteiro dos seus filmes?

E: Todos, todos. Eu desenho, faço storyboards, faço um roteiro, faço um argumento, faço um roteiro técnico, faço um roteiro linear, como o de uma ficção, eu faço vários tipos de roteiros, faço um gráfico de simbologias. Eu piro o cabeção. Agora meus roteiros são muito de imagens, mais do que de palavras. Eu gosto do silêncio, acho que a gente precisa de silêncio no mundo, a gente precisa escutar, a gente vive num mundo muito dialético, muito impositivo, da palavra, da voz, que é muito forte. E a gente conseguiu resistir através do silêncio, nossas mulheres principalmente, e os homens também. Conseguimos resistir através da fala, quando alguns falaram e foram mortos, quando alguns conseguiram chegar no espaço em que puderam falar, mas também resistimos muito através do silêncio. Quantas mulheres não morreram e não viveram toda uma vida de silêncio? De choro, falando pra dentro? Quantas vezes a gente não teve que tramar através dos olhos uma fuga? Quantas vezes no silêncio a gente não tramou rotas de fuga através do cabelo? Quantos de nós não nos comunicamos pelo olhar? Um negro e outro negro se comunicam pelo olhar quando gostam de alguma coisa ou quando não gostam. A gente tem essa sensualidade, essa coisa do gesto, a gente é muito expressivo. Tudo isso pode ser acentuado se você diminuir a fala, diminuir o discurso.

A gente vive num mundo muito discursivo e acho que isso mata muito as imagens. No terreiro a gente aprende a escutar e a calar. Então, meus filmes são a reprodução desse silêncio. Uma expressão vale muito, quando uma pessoa tá triste você pode perguntar a ela por que ela tá triste, mas o corpo dela diz que ela tá triste, diz que ela tá feliz. E a gente quando tá feliz a gente dança, a gente não fala que tá feliz. Como meu cinema é muito performático também, tem um viés performático, talvez seja um dos motivos. Mas é um cinema no qual toda questão dialética e do discurso estão na minha pesquisa, estão em mim, mas no momento de evacuar isso eu tenho muito mais critério para não impor minhas ideias. Eu tenho ponto de vista, mas eu não imponho ideias. Eu não gosto da minha voz também. E eu não tenho certeza de nada, também. Então eu tô fazendo o filme no fluxo né, da vida, então é um fluxo de observar.

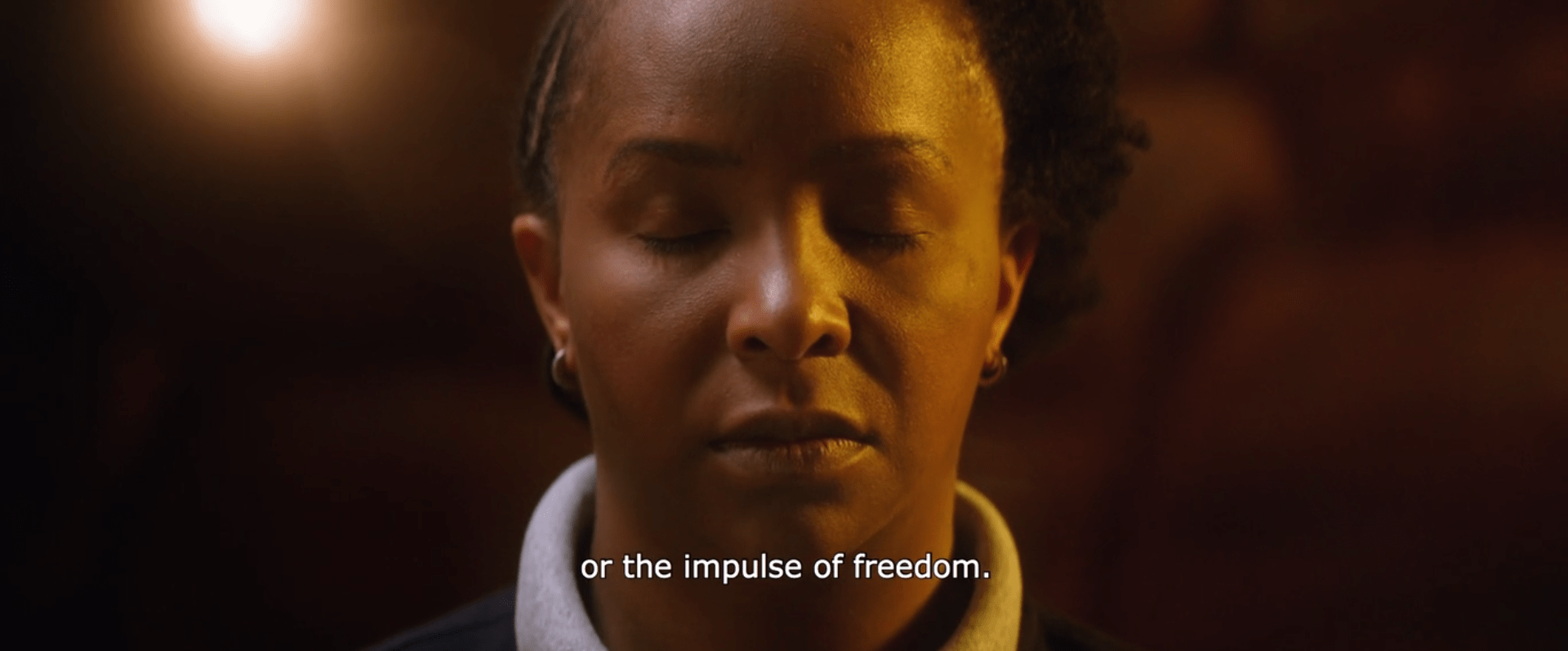

Pattaki (2019)

L: Você pensa essa performance a partir do corpo?

E: Do corpo, do corpo somente. Do meu corpo e do corpo do outro. Eu intitulo meus filmes como um Cinema-Espelho, eu me vejo nos meus filmes. Não faço filmes nos quais eu não me veja. São filmes que falam de mim para os outros e que também falam dos outros, que é a mesma coisa que falar de mim. Então são filmes nos quais eu tô confortável ali, porque eu tô me vendo, é o meu próprio reflexo. Eu nunca vou fazer um filme de pessoas que eu não admiro, porque eu não tenho essa capacidade de falar mal de alguém. Então só faço filme de gente que eu me apaixono. Depois que eu me apaixono pelo o que ela é e vejo que ela tem uma potência subjetiva em si, vejo que ela tem uma persona, eu tento cativar ela pelo olhar mesmo, e pelo olhar ter esse brilho, ser esse espelho, são sinais que chegam.

No momento de filmar eu sou a cineasta, eu separo. E não é que eu deixo de ser a Everlane, ou passo a ser uma pessoa ruim ou hierárquica, não. No momento de filmar, eu estou para filmar. E convenço meus personagens a estarem também para o filme, porque o filme a partir de agora também é deles, não é só meu, é responsabilidade deles também. O filme é nosso. O momento da gravação é uma coisa tão séria e tão visceral pra mim que as pessoas entendem. Neste momento, tenho meus pudores, mas não tenho pudor para que o filme funcione. Existe um profissionalismo incluso, as pessoas são muito profissionais. Elas podem ser profissionais do cinema também, qualquer pessoa pode fazer um filme, ser ator, ser diretor, basta estar comprometido com aquela atividade. Eu mantenho o contato esporádico com as pessoas que gravo. Eu não estou para modificar a vida delas, nem pra trazer o dinheiro que elas não têm, não tô pra trazer nada disso. Eu encontrei elas daquela maneira e deixarei elas daquela maneira, o que eu puder ajudar com a minha mínima possibilidade, eu ajudo. E acho que já estou ajudando quando tiro elas da rotina, quando eu trago pra elas algo novo, quando eu dialogo com elas e faço elas se verem nas suas telas. De alguma maneira trouxe alguma coisa na vida delas, que durou aquele momento e não durará mais, porque eu sigo avançando pra encontrar com outras pessoas…

L: E elas também, né?

E: E elas também. Então, a relação do dinheiro, eu dou sempre o dinheiro depois, mas eu dou um dinheiro. Geralmente porque a pessoa passou quatro dias comigo, deixou de trabalhar, de fazer sua atividade. Ou então eu compro a mercadoria dela ou eu faço todo mundo da equipe comprar também. Ou eu posso dar em roupa, posso dar em material, mas eu sempre tento pagar meus personagens. Ou às vezes não, porque eles não querem. É uma questão de ética de sempre manter a relação de proximidade e distância necessária. É uma paixão, mas é uma paixão somente por uma pessoa boa, é uma paixão pelo personagem, pela possibilidade que aquela pessoa tem pra determinada coisa, pra esse material.

Mas tem que medir essa questão da paixão, porque você pode cair numa paixão louca por uma pessoa e você não conseguir extrair dali nada e o personagem dominar, o personagem te dominar, dominar o filme. Você tem que ser muito forte, porque o filme é seu, a motivação é sua. Você que tem que saber o que tem que ser feito, a pessoa não tem compromisso nenhum com isso, né? Ela tava vivendo a vida dela e de repente você chegou. Se você chegou pra modificar a vida delas, modifique, faça a “pincha”, faça seu filme e depois vá embora. Eu tenho isso muito claro, não fico com esse sentimento do “Ah, meu Deus, e agora? Eu fiz um filme e meu filme não vai ajudar em nada a Monga [personagem de Monga, retrato de café] ser uma mulher e conseguir sair dessa condição”. Claro que não, e eu não tô numa posição tão boa também. Ou seja, Monga é linda e maravilhosa, é resistência e continua sendo resistência. Eu a encontrei assim, eu a registrei assim e espero que Monga vá até onde ela possa ir nos esforços dela e na caminhada dela. Porque não tenho essa visão meio paternalista de “Ah, quero modificar o mundo e…”. Não, eu quero modificar as pessoas, deixar uma sementezinha plantada em cada pessoa, depois eu exibo o filme, cada pessoa sai com uma sementezinha plantada e multiplica. É trabalho de formiguinha. Mas nada de representar o mundo, representar todo mundo, modificar, nada disso. Eu não tenho essa pretensão toda. Tenho a vontade de transformar o mundo, mais todo cuidado pra não me frustrar, pois pode ser que eu não consiga… mas creio que já estou conseguindo, pois cada filme é uma semente de reflexão, espiritual e política.

Monga, Retrato de Café (2017)

L: Por que o documentário?

E: Pra mim o documentário é A plataforma, eu gosto de assistir documentários, porque eu aprendo, eu vivo também com os personagens, com aquela realidade. Eu acho que o documentário é uma plataforma extremamente livre, de formato, o documentário pode ser o que ele quiser, não deve nada, não deve explicação. Eu gosto da metodologia dos documentários — que é diferente da ficção, que requer uma metodologia um pouco mais controlada. Eu tenho muitas questões em relação a trabalhar em filme de ficção, mas eu trabalho. O filme de ficção tem que ser muito bem feito, uma palavrinha de atuação falada mal, um objeto de arte feio, uma coisa feia na cenografia me tira do filme de ficção… Eu fico muito atrelada às artimanhas para fazer um filme, tem que tá muito bem feito, eu tenho que tá muito dentro da história para eu conseguir assistir um filme de ficção. A maioria dos filmes de ficção, alguma coisa me tira da narrativa, porque eu fico prestando atenção em algum erro. Diferente do documentário que não tem erro e não tem acerto. Por mais que você assista um documentário não tão bom, você sempre aprende algo. Acho o documentário muito mais completo, acho que ele garante muito mais todas essas logias dentro dele. Eu acho realmente o cinema de ficção um “porre”, mas um “porre bom”, também é muito lindo, muito maravilhoso.

L: Você acha que você gosta da investigação?

E: Da investigação, do contato com as pessoas, de usar “não atores”, de registrar o cotidiano, a vida social, como ela é mesmo, os erros, os acertos, os acasos, né?

L: Eu gosto muito de documentário e o que me fascina no documentário é a possibilidade de maquiar a realidade e, ainda assim, ser a realidade. Eu gosto de brincar que o documentário é tudo aquilo que você quiser fazer, é tudo que tiver jurisprudência… Se eu tô falando que é documentário, isso é documentário.

E: Eu gosto disso que me deixa fluída no documentário, que é você não sabe o que você vai filmar, e como isso vai passar, e talvez o que você planejou não vai dar. Adoro esses desafios constantes do documentário e às vezes você filma uma coisa, e que bom que você tava com a câmera ligada, se você não tivesse, você ia perder, porque só você viu aquilo e registrou aquilo. Não existe segundo take para algumas coisas. O documentário é desafiador porque ele é a própria vida, que segue, que passa em frações de segundo, o tempo todo e você é muito pequeno, o ser humano é muito pequeno. Eu adoro esse desafio de não poder fazer esses dois takes, de não ter que ensaiar para alguma coisa, de estar o tempo todo ali sendo sacudida. Eu gosto desses estímulos que o documentário me possibilita na vida mesmo. É isso, eu gosto de aventura, acho que o documentário é um lugar de aventura.

Aurora (2018)

L: É, que você não tem o controle…

E: Total e absoluto não né, mas tem. Agora eu trago um pouco da ficção pro meu documentário também. Se bem que às vezes eu acho que não tem tanta diferença entre a ficção e o documentário. Acho que a diferença é a indústria, que deu esse estrelismo para os atores de Hollywood. Trouxeram esse glamour pra ficção e esse glamour que me atrapalha, mas acho que não é muito diferente não, acho que se controla aqui, se controla ali.

L: La Santa Cena, por exemplo, você pode ver ele e achar que é uma ficção tranquilamente.

E: Com certeza, com certeza. Eu até já assumo que pode ser uma ficção.

L: O Aurora também.

E: Eu já assumo, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu parto de motivações muito documentais. Na verdade, é a documentação da interpretação e fabulação das pessoas “normais” diante de uma câmera. Não deixa de ser um documento, documentar algo diante da câmera. Tudo é documentário, algo esteve diante da câmera, isto é um documento, um fato real, não é? Por exemplo, a Monga é a Monga, mesmo Monga tendo seu personagem, sua persona. Quando eu cheguei lá, ela colocou essa peruca e ela tem o personagenzinho dela da madame. Eu vou dizer que Monga não é Monga? Cheguei e Monga já não estava querendo ser Monga, já estava fabulando a si mesma, não é que isso não vai ser documentário, eu tô documentando uma pessoa que está fabulando a si mesma, né? Um ser que naquele momento era aquilo, tava querendo ser aquilo. É documentário, nós também todo o tempo queremos ser alguma coisa ou vestimos personagens. Em casa somos alguma coisa com a mãe, com os amigos a gente é outra coisa. No trabalho a gente é outra coisa, na hora de filmar a gente é cineasta, quando termina de filmar a gente é outra coisa. Qual é o problema? Quer dizer, só é ficção o que tá na frente da câmera? E o que tá por trás também que também é uma ficção? Ou seja, também é uma discussão. E por que a gente se limita tanto? Por que se limitar? Eu não consigo entender por que as pessoas se limitam. No meu caso, o filme tá livre pra que as pessoas nomeiem ele da maneira que quiserem. Não tenho problema nenhum, não vou entrar em crise.

Mas enquanto autora, enquanto criadora do método, eu digo: “Eu faço documentários”. E quando eu digo que faço documentários, eu digo que eu faço filmes, quando eu digo que eu faço filmes eu tô levando em consideração todos esses elementos aí dos outros gêneros. Quando eu digo que eu faço documentários, é porque dentro de mim existe uma documentarista nata! Agora, também existe uma artista que vem das artes plásticas e traz essa manufatura mais ficcional, traz essa plasticidade mais ficcional. Eu sou uma documentarista nata porque eu sou uma pessoa da cultura, eu sou a pessoa da rua, eu sou uma pessoa da análise sociológica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de psicologia, de filosofia, de fabular coisas, de teorias. Acho que essa mescla de coisas que faz meu cinema ser híbrido.

Pattaki (2019)

L: Para fechar, quais são suas referências cinematográficas?

E: Eu gosto muito de Sara Gómez, uma cubana, que pra mim parece uma mulher extremamente revolucionária, maravilhosa, de uma sensibilidade que não existe, eu sou fã da Sara Gómez, embora tenha uma filmografia muito pequena, porque ela morreu muito jovem. Eu adoro o Spike Lee, tenho muitas críticas ao cinema dele também. Essa posição de homem e tudo mais, tenho muitos problemas com o Spike Lee, mas acho ele de uma linguagem extremamente original, esse cara é um gênio. Eu gosto muito do Zózimo, principalmente por Alma no Olho. Não tem uma filmografia muito assim “Ohhhh” e tal. Mas por sua atitude, por ele ter sido o ator que ele foi, por ele ser um defensor do Cinema Negro como ele foi, uma figura muito representativa pra gente. Eu gosto de Yves [Yves Saint Laurent], que é esse documentarista que é bem minha cara, eu gosto muito dele. Ele fez filmes de sinfonia, sinfonia da cidade, muito musicais, são documentários muito elevados à poesia e tal. Yves eu acho maravilhoso.

Eu gosto muito de várias mulheres negras contemporâneas, como a Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Joyce Prado, Renata Martins, Taís Amordivino, Safira Moreira, Juh Almeida, várias. Acho que fazem cinema muito potente, muito centrado, ao mesmo tempo de conteúdo e de forma muito bem equilibrada. Tamém tem os cineastas negros David Aynan, Vinícius Silva, Gabito (Gabriel Martins), André Novais, Diego Paulino. São cinemas diferentes, mas cada um com seus erros, acertos, suas obsessões, enfim, suas existências e subjetividades.

Eu gosto muito do Vertov, do surgimento do cinema, embora seja muito branco também, mas eu gosto de assistir esses primeiros experimentos do cinema, diretores que estavam muito em nível de conceito e tal. Ou seja, aquela coisa, eu consigo aproveitar qualquer linguagem dessa e trazer pra negritude, esse é o meu diferencial. Eu não tenho essa crise não. Porque foi feito por branco, eu consigo separar o joio do trigo, consigo tirar o que do branco nos serve e aproveitar… Gosto muito da Varda… são mulheres brancas também, mas bom, são mulheres sensíveis, né? Tem Jordan Peele aí que tá me impressionando com seu cinema.

L: Bom, acho que chegamos ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa?

E: Acho que meus filmes refletem um pouco de como minha cabeça funciona. Minha cabeça funciona a mil, meus olhos funcionam a mil, é muito latente essa coisa do fazer artístico, da ancestralidade na minha família. São muitos estímulos à arte desde pequena. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu me sinto muito confortável dentro do cinema, fazendo o que eu faço. Às vezes eu tento até fugir um pouco dele porque eu me pergunto: “Será que não tá muito conceitual, Everlane?”, “Será que você também não consegue se despir de algumas coisas e experimentar outras?”. Mas eu gosto dele, então, eu vou continuar fazendo esses filmes que eu chamo de experimentos estéticos. Eu adoro colocar a gente nesse lugar, eu adoro quando tem pessoas que, historicamente, socialmente, ou que no nosso imaginário coletivo são pessoas que são incapazes de estarem nesse lugar. E de repente eu pego elas e coloco no lugar de conceito, de filosofia, de logia, extremamente complexo e sofisticado.

Eu adoro quando coloco essas mulheres num lugar tão sofisticado. Pra mim isso é um tapa, é um murro na cara do branco, porque eu sei que eu tô falando com o branco, eu sei o que eu tô atingindo dele, eu sei a raiva que ele tá de mim, eu sei que eu sou um mistério pra ele. Primeiro que minha estética, minha idade e de onde eu vim, seria impossível fazer um cinema tão conceitual como esse, tão engajado e tão firme, né? Que consegue falar com ele de maneira horizontal ou até acima, em uma posição que ele não está acostumado. Eu sei onde meus filmes são bons, em relação aos filmes brancos, eu sei onde eles nunca vão conseguir fazer igual, né? Então, eu gosto muito desse lugar, que pega o nosso que é tão simples, cotidiano e tão estigmatizado dentro de um lugar considerado pequeno e trazer ele pra um lugar extremamente conceitual, de nível altíssimo de filosofia, de logia. Sei onde eu atinjo o branco com isso, onde o branco fica com muita raiva, onde o branco consegue a partir daí compreender como a sua antropologia é uma antropologia de merda, sabe? O quanto a sua antropologia reflete o seu caráter, e a sua malvadeza, sabe?

Então, quando eu faço esses filmes eu estabeleço uma “nova” antropologia visual contemporânea. Eu sei que nenhum antropólogo conseguiu representar o negro dessa maneira, dando esse cárater de sujeito, como eu tô dando. É uma maneira de contribuir, dialogar diretamente com essa crítica que eu faço às imagens do negro na contemporaneidade. De dialogar com o Fanon, com a literatura das mulheres negras, com Racionais, com Virginia Rodriguez, Zezé Motta, Léa Garcia, Beatriz Nascimento, Nina Simone, Milton Nascimento, Arthur Bispo do Rosário, Belkis Ayón, Bob Marley, meu pai, meus ancestrais. São muitas possibilidades, em todos os meios, linguagens, logias possíveis onde nós negros somos plenos. É aí que eu bebo.

Set de filmagens de Aurora (2018)

L: É de dentro, né?

E: É tudo isso. Me modifica. Botar um pouquinho de cada coisa nos filmes, pra ver nossa beleza. Me faz achar que realmente estou fazendo a coisa certa. Ainda bem que eu não sou aquele tipo de negro que não tá ligado nisso, ou seja, que bom que desde muito cedo eu consegui ter a possibilidade de estar nesse lugar hoje, sabe?

L: Acho que isso tem muito a ver com a maturidade do seu trabalho.

E: Às vezes eu penso como deve ser triste ser um negro sem contexto, sabe? Eu sou tão brasileira e tão negra que meu cinema não poderia ser diferente. E de maneira autoral, eu faço o cinema que eu gosto de assistir. Eu gosto de saber que pessoas que não assistem esse tipo de formato assistiram meus filmes, eu gosto de estabelecer esse “novo” tempo no cinema, esse “novo” silêncio, esses corpos bem fotografados, essa plasticidade gigante. A gente tá acostumado a ver negros ou certas condições sociais filmadas de maneira que essas imagens não fiquem bonitas porque a gente precisa da coisa feia pra sustentar certo discurso. Por que quando a gente filma a pessoa na feira a gente tem que filmar com a camerazinha meio tremida, não pode ser uma câmera melhor, tem que ser com uma câmera mais simples? Parece que tem que tá cru e feio. Então, essas coisas me atrapalham muito, porque eu acho que dá pra filmar com uma RED [câmera de cinema profissional] um feirante, sabe? Acho que a beleza é fundamental e me incomoda muito esse lugar da filmagem precária ou da imagem precária. Mesmo na precariedade a gente também é bonita, pode ser bonita, pode ser melhor valorizada, sabe? Na verdade, acho que não é nem uma questão do dispositivo, é uma questão de olhar, de respeito, de responsabilidade, de ponto de vista. A beleza está dentro das coisas, dentro de nós, que olhamos. Penso assim, são coisas que podem se modificar ao longo do tempo, com minha carreira. Mas é isso, não tenho nenhum tipo de pudor de juntar as artes plásticas com o cinema e pintar, e pintar no cinema. Eu sou uma artista plástica e cineasta ao mesmo tempo.

*

O OLHAR COMO ATO DE CRIAÇÃO DO MUNDO

Em 2020, na ocasião da Mostra de Cinema de Tiradentes, tive a oportunidade de conhecer a diretora Viviane Ferreira, diretora do longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020). Dentre essas poucas conversas que tive a felicidade de ter com ela, alguns de seus questionamentos me marcaram, me desafiaram. Lembro que ela pensava bastante no lugar da crítica, e de uma crítica negra, e na relação de velhas e novas críticas com os filmes que surgiam – e filmes como o dela, que surgem a partir de cosmovisões pouco vistas e da consolidação de demandas políticas construídas ao longo de anos e anos.

Uma de suas indagações ficou comigo, depois daqueles encontros: que gramática, que aproximações a crítica de cinema pode construir a respeito dos cinemas negros de hoje e dos que virão – e quais olhares surgem a partir de uma crítica que se localiza também como negra nesse ecossistema das imagens e das palavras sobre as imagens? Se o cinema negro é um projeto em construção, como afirmou Janaína Oliveira há alguns anos1, as críticas negras o são também, e caminham com os filmes em um processo múltiplo e espiralar, no qual idas e vindas, aberturas e composições podem engendrar poéticas e políticas.

Dentre as várias perspectivas possíveis para dialogar com Um Dia com Jerusa, escolhi olhar a partir de autores negres e/ou brasileires, que têm como referência as cosmovisões afro-brasileiras. Parto das pistas que o próprio filme traz, e me permito passar por ele, decifrar, buscar rimas e consonâncias com filosofias que me ensinem outras formas de imaginar.

Tecido, textura

O longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020), de Viviane Ferreira, traz novamente Léa Garcia e Débora Marçal nos papéis de Jerusa e Silvia, personagens que primeiro surgiram no curta-metragem O Dia de Jerusa (2014), da mesma cineasta. Aqui, a diretora reinventa a relação entre as duas personagens para fazer emergir novos atravessamentos. Silvia, jovem negra, médium e historiadora, aguarda o resultado de um concurso público enquanto trabalha fazendo pesquisas para uma empresa de sabão em pó. Ela acaba batendo à porta de Jerusa, mulher negra, idosa, que vive sozinha na região do Bixiga, em São Paulo, e que no dia de seu aniversário acaba enredando Silvia em sua casa, em suas histórias e, por fim, em sua vida. O filme elabora aberturas e passagens entre dimensões – visível e invisível, esquecimento e memória, presença e ausência – que compõem a malha subjetiva da população brasileira, de subjetividades compostas tanto pelos processos violentos que vivemos desde o sequestro dos povos africanos durante a colonização portuguesa nas Américas, como por cosmovisões que vêm resistindo a essa violência, trazidas pelos sobreviventes da travessia do Atlântico, e transformadas por seus descendentes.

“As culturas negras que matizaram os territórios americanos, em sua formulação e modus constitutivos, evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os outros códigos e sistemas simbólicos, escritos e/ou ágrafos, com que se confrontaram. E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a identidade afro-brasileira, num processo vital móvel (…)”

Leda Maria Martins2

Tecido e textura. Falas e gestos. Interação. Coreografia. São palavras que surgem quando Leda Martins pensa a identidade afro-brasileira, em suas constantes transformações e reatualizações. O dinamismo dessas formações e a força de seus enraizamentos não combinam com a estereotipia e a ausência que marcam os aparecimentos de povos e pessoas pretas nas imagens cinematográficas brasileiras. Também nos foi reservado, na História com H maiúsculo, o lugar de quem é olhado, e raramente o de quem olha. Nos dias de hoje, diversas artistas têm buscado fracionar essa história, colocar-se entre as frestas. Nesse contexto, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que dirigiram um longa-metragem no Brasil. Não à toa, ela faz das ausências o ponto de partida para a construção de presenças politicamente implicadas.

No início, podemos notar aparições que deslocam os imaginários a respeito das pessoas negras que povoam o Brasil; aqui, em específico, a região do Bixiga, na cidade de São Paulo. Silvia é uma jovem que estuda para concursos, e vemos na tela de seu computador que tem uma professora também negra, que ressalta em seu discurso a subversão que é existir como mulher preta no Brasil. As pessoas que cruzam as ruas são retratadas com dignidade: as duas amantes na rua, o catador de recicláveis e o declamador de poesias surgem sorrindo, parte viva e constituinte da cidade. Aliás, todas as pessoas mostradas no filme, nas ruas e nas visões e histórias partilhadas por Silvia e Jerusa ao longo do filme, são negras. Em um mundo em que os filmes brasileiros não se constrangem em, muitas vezes, povoar suas imagens apenas – ou em maioria – com pessoas brancas, Viviane Ferreira constrói um mundo inverso para tornar visíveis as pessoas negras em sua multiplicidade.

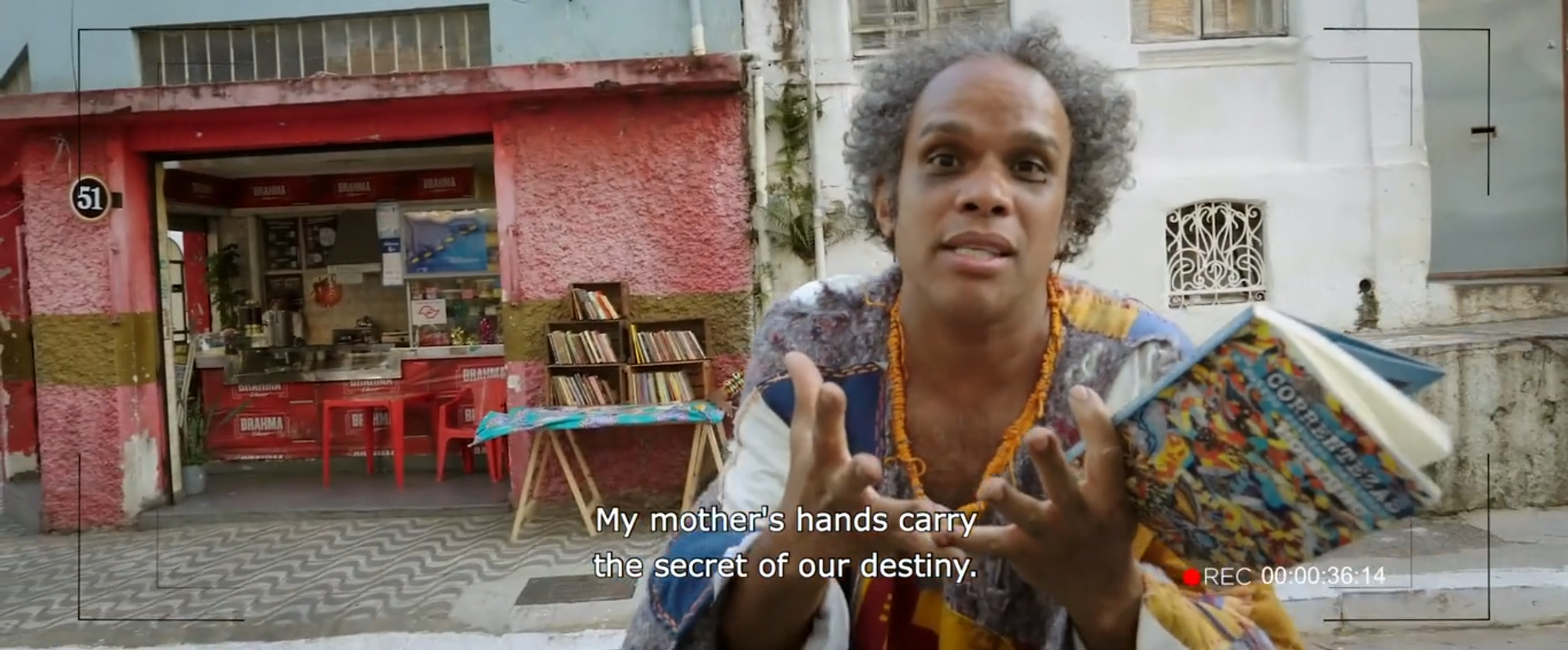

Jerusa compra, então, uma filmadora e aponta para o declamador, que fala como um griô, ainda que tenha um livro nas mãos. Ele recita o poema As mãos de minha mãe, da escritora baiana Lívia Natália:

“Nos dedos vincados de veias grossas,

na curva que se enruga no mais preto das dobras

as mãos de minha mãe perfazem os caminhos de meu mundo.

(…)

As mãos de minha mãe, cada vez mais idosas,

guardam, em suas linhas, o segredo de nosso destino,

elas se cruzam no ventre da espera, e nasce

sempre feliz, sempre feminino.”

Lívia Natália3

Vemos o enquadramento de Jerusa, que empunha a câmera; ouvimos o poema declamado, que indica o poder fundante da voz. O filme avisa que conheceremos Jerusa através do que ela dá a ver ou esconde em atos de criação do mundo.

Outras presenças/ausências emergem, muitas vezes em um só corpo: descobrimos que Silvia é uma jovem homossexual em um relacionamento escondido da família. Através dos momentos em que experimenta transes, Silvia converte em visibilidade os apagamentos históricos. Enquanto escuta a coordenadora de seu trabalho falar sobre o Bixiga, Silvia nos dá a ver, em transe, um festivo carro da escola de samba Vai-Vai subir a rua. A Vai-Vai reivindica a vanguarda dos negros na constituição da região4, contra o discurso hegemônico de que seus primeiros habitantes teriam sido imigrantes italianos. Quando as duas protagonistas finalmente se encontram, Jerusa começa a narrar as histórias da família, ligadas à Vai-Vai e ao rio Saracura, um dos rios invisíveis, canalizados, que correm por baixo da cidade de São Paulo.

As populações negras que fundaram o Bixiga buscavam a proximidade com o rio que, quando corria visível, servia às lavadeiras e às crianças pretas que as acompanhavam. É a partir da pergunta sobre lavagens de roupa que Silvia, sem querer, aciona as memórias de Jerusa, que acompanhava a avó nas lavagens no Saracura. Ao desfiar sobre o rio, Jerusa atrai Silvia para a correnteza, para dentro da casa, para um espaço-tempo que identifico com a ideia de encruzilhada.

Interseção, ponto nodal, encruzilhada

Volto a Leda Martins para melhor definir – ou abrir – o conceito de encruzilhada, que me ajuda a pensar no visível e no invisível que se apresentam no filme, nas existências materiais e imateriais, naturais e sobrenaturais que compartilham o mundo:

“A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas.

Nas elaborações discursivas e filosóficas africanas e nos registros culturais delas também derivados, a noção de encruzilhada é um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem iorubá uma complexa formulação. Lugar de intersecções, ali reina o senhor das encruzilhadas, Exu Elegbara, princípio dinâmico que medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento. Como mediador, Exu é o canal de comunicação que interpreta a vontade dos deuses e a eles leva os desejos humanos. Nas narrativas mitológicas, mais do que um simples personagem, Exu figura como veículo instaurador da própria narração. ”

Leda Maria Martins5

Essas dimensões da existência, no entanto, não podem ser compreendidas a partir de uma visão ocidentalizada dicotômica, de dualidades que se opõem, não se cruzam ou não se afetam. Se, como afirma Martins, a encruzilhada é um lugar de intersecção, regido por uma energia mediadora e canalizadora, essas dimensões estão intrinsecamente ligadas, afetam e constroem uma à outra. “Operadora de linguagens e de discursos” e “produtora de sentidos”, a encruzilhada em Um Dia com Jerusa é a abertura que surge do encontro entre Silvia e Jerusa, para uma oralidade que aciona a visão, para uma visão que aciona história, e uma história que aciona uma passagem.

Silvia é sensitiva, médium, mediadora: através de seus transes as histórias desfiadas por Jerusa se traduzem em imagem. À medida que enreda Silvia em suas histórias – e não por acaso, cada vez mais “para dentro” da casa –, notamos que Silvia e Jerusa não estão sozinhas. Alguns enquadramentos sugerem que há presenças ali para além das duas. O espectador também pode se localizar pela perspectiva dessas presenças. Não só como quem olha de fora, mas como é convidado a observar de perto. O contato com as presenças invocadas pela narração de Jerusa faz com que Silvia possa de fato ver – e nos dar a ver – imagens de vidas ancestrais, de resistência e criação.

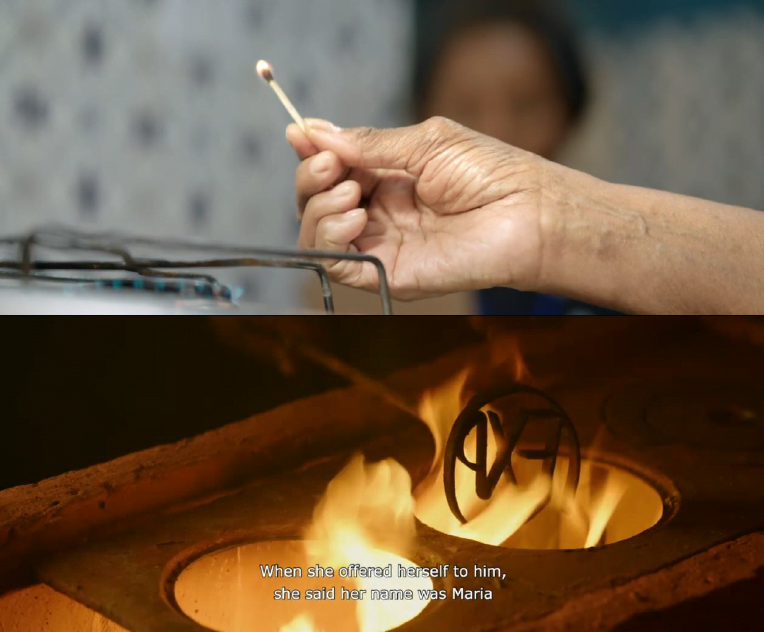

Ao contar a história da avó e de como herdou seu nome, Jerusa versa sobre a oralidade como ferramenta de sobrevivência: “Anunciação era também o nome de minha avó. Maria Jerusa Anunciação. Ela não era registrada e nem letrada. Mas sabia enganar os letrados”. Ela continua: “Mãe contou” – e aqui Jerusa insere outra narradora que toma parte no tecer de sua vida – “que vovó era negra ladina. Fugiu do senhor que a tinha como propriedade e se apresentou para um outro que a marcasse como de aluguel”. Ela conta então que a avó se apresentou ao novo senhor como Maria Jerusa Anunciação: Maria, como a mãe de Deus, Jerusa, como em Jerusalém, e Anunciação, porque estaria destinada a anunciar o retorno de Jesus. Através da impressão de que compartilhava com o opressor da fé dos brancos, Maria Jerusa o convencera a pagar pelos serviços de lavadeira. Aqui, Jerusa repassa uma sabedoria dialógica – que se mistura a uma subversão do feminino –, um saber do qual a avó se serviu para subverter o sistema escravista e forjar, aos poucos, a própria liberdade. Diante de momentos de inflexão, de encruzilhadas, mais que sobreviver ou resistir, as antepassadas que Jerusa evoca forjaram outros futuros :

“Os sobreviventes podem virar ‘supraviventes’: aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. (…) Mas o salto crucial entre a sobrevivência e a supravivência demanda um conjunto de estratégias e táticas para que saibamos atuar nas batalhas árduas e constantes da guerra pelo encantamento do mundo.”

Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino6

A supravivência marca todos os atos de narração de Jerusa. O filme não esconde, porém, a presença das ausências: Silvia e Jerusa compartilham, junto a inúmeras famílias negras brasileiras, a dor de perder um ente querido para a violência da polícia e do tráfico. Essas aparições perpassam o filme de forma repetida, como é repetido o luto. Não precisamos ver a violência que os vitimaram. Viviane Ferreira demonstra mais interesse em construir outro repertório imagético sobre vidas pretas.

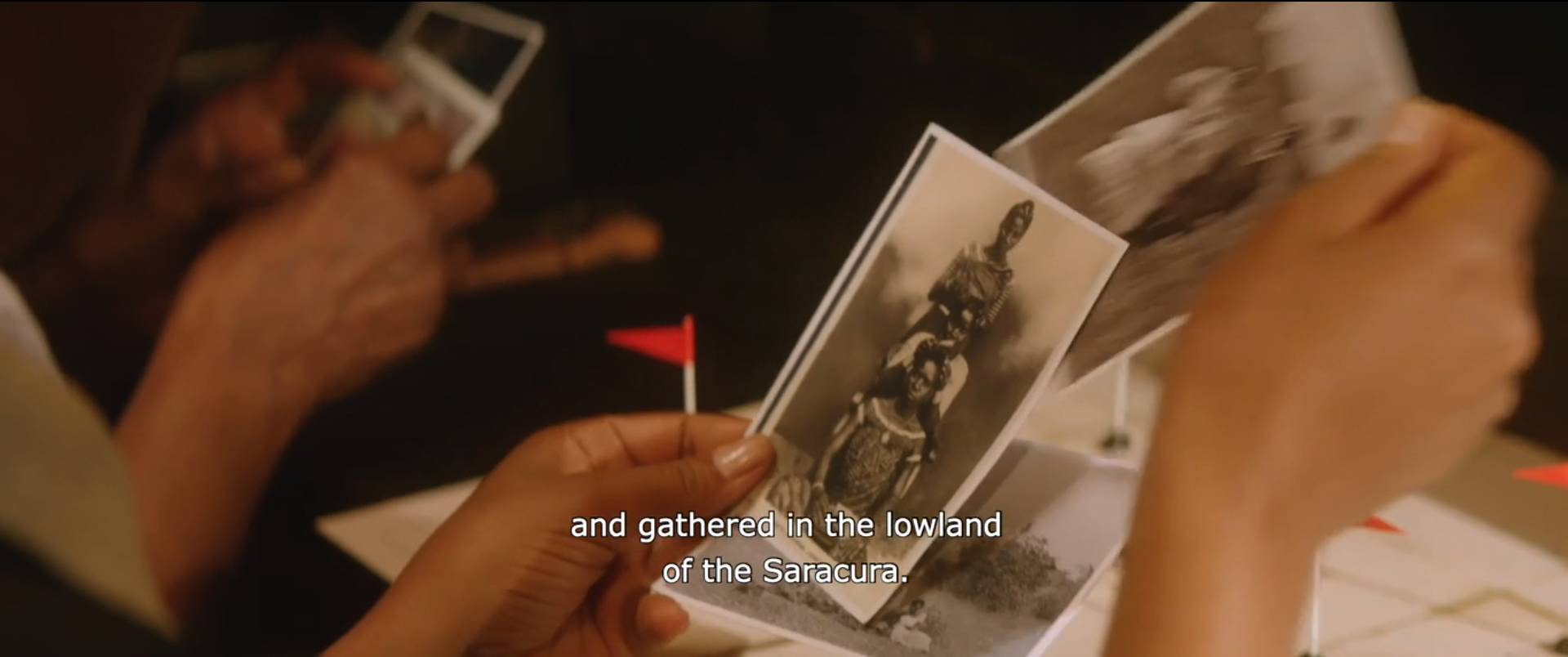

Tomo como exemplo a bela prosa de Jerusa sobre o avô, o negro Pizzolato, que vemos através da tradução sensitiva de Silvia. Era um somali chamado Aberia, que se tornou assistente de um fotógrafo italiano em expedição no chifre africano. Após o falecimento do italiano, Aberia era o único que sabia manusear os equipamentos de fotografia. Passou então a ser chamado de Pizzolato e voltou para a Itália com a expedição. No início da imigração dos italianos para o Brasil, chegou ao país em condição bem diferente dos negros que mal tinham saído da condição de escravizados. Uma vez no Brasil, casou-se com Maria Jerusa, a avó de Jerusa. Ensinou-a a fotografar. “A sua avó era fotógrafa ou lavadeira?”, pergunta Silvia. “Vovó era tudo que precisava”, responde Jerusa. A estratégia de supravivência garantiu uma nova vida ao casal (os avós), em São Paulo, e marcou a família com a herança da fotografia, que preenche toda a casa de Jerusa – também herança dos ousados avós. A fabulação proposta pela roteirista e diretora Viviane Ferreira dialoga com o apagamento da ancestralidade de grande parte da população afro-brasileira, que em muitos casos não possui fotos ou registros dos antepassados, nem conhecem suas histórias.

Água, correnteza, mpámbu anzila

Lá no início do filme, quando conhecemos Jerusa, escutamos o aviso: “eu acho que hoje as águas vão lavar tudo”. Em certo momento, realmente chove, e quando um sino revela que as águas do rio invisível subiram, Silvia é convidada a adentrar ainda mais a casa Jerusa. Na parte mais baixa da construção, há um poço. “Depois da canalização, vovô construiu esse poço e disse: ‘na minha casa, o rio tem como respirar”’, diz Jerusa. O apagamento e a submissão da natureza na cidade de São Paulo, aqui representado pela história de apenas um de seus dos rios canalizados, coincide com o apagamento e invisibilidade dos povos que habitavam suas margens e usufruíram de suas águas.

Jerusa narra: “A vovó contava que o velho Saracura era a salvação de quem buscava alimentar a liberdade. Fui batizada nas águas do Saracura. E nele, aprendi a nadar. Em suas margens, mamãe me ensinou a fotografar os pássaros de pernas finas comedores de goiaba. ” Na voz, o carinho pelo significado cosmológico e afetivo do rio. Na imagem, as águas transparentes e o peixe que nada mostram que o rio está vivo. Nos diz Makota Valdina:

“Então, existe o mundo visível, natural, onde nós habitamos, e o mundo invisível, sobrenatural, espiritual, o mundo habitado pelos ancestrais. Só que nesse nosso mundo natural que nos cerca está também o mundo sobrenatural. (…) vocês podem até não acreditar, mas tem mais gente além de nós aqui, nos ouvindo, nos olhando, tem energias aqui, conosco, interagindo. Então, todas as nossas interações ocorrem nesse mundo, nesse nosso plano natural. A gente interage com o mundo sobrenatural é nesse plano; a gente não tem que esperar para ter vida espiritual, nem estar em contato com o que é espiritual depois da morte, não.”

Makota Valdina7

A interação com o sobrenatural mediada pela relação com a natureza é parte fundamental das cosmologias negras na diáspora de origem ioruba e banto. Fonte de vida e fonte de visão. Há na casa de Jerusa um poço e uma sala de revelação fotográfica. As águas revelam imagens. Jerusa, em mais um ato instaurador, compartilha através da câmara escura da sala uma outra imagem da cidade, uma em que rios e pessoas invisíveis coabitam. Mais do que contar a própria história, Jerusa ensina Silvia a entrar em contato com o que é “para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”, como já disse Mestra Pedrina dos Santos8.

Retorcer a imagem, colocá-la de cabeça para baixo, para ver de outra maneira. Tal proposta diz respeito também às imagens do passado: ver de outra forma o passado, cultivar o presente e construir o futuro. Diz Jerusa: “O cultivo é o melhor professor. Se você cultiva o esquecimento, alimenta a lembrança da dor para se convencer que tem que esquecer. Se cultiva a memória, pode escolher alimentar a dor ou o impulso da liberdade.”

Todo o discurso de Jerusa me parece um longo convite para que Silvia também habite o espaço-tempo da encruzilhada. O sangue que desce entre as pernas, a saia, o cabelo trançado: Silvia passa por uma espécie de iniciação em um tempo suspenso no qual Jerusa transmite o que ela precisa conhecer para seguir – no emprego, no relacionamento, na vida. Silvia abraça a encruzilhada. Para a Mestra Makota Valdina, mpámbu anzila.

“Estar em mpámbu anzila é estar numa encruzilhada, o que significa estar num ponto de tomada de decisão e isso vale para tudo. A todo momento estamos em situações de decidir o que temos que fazer, o que queremos fazer, que rumo tomar. Nem sempre as escolhas que cada um faz é a mais certa e adequada, e assim, tem-se que assumir as consequências das escolhas feitas.”

Makota Valdina9

Silvia descobre, ao encontrar o quarto de Jerusa, que não foi a única que habitou aquele espaço-tempo. A coleção de fotos sobre a parede nos mostra que Jerusa fazia dos aniversários momentos em que driblava a solidão para formar laços inesperados. Movida por Exu ou mpámbu anzila, pela oralidade e pela história, Jerusa guia Silvia e espera as águas. Quando a jovem encontra o jornal com o resultado do concurso, vê que foi aprovada e corre para contar à nova mestra. Encontra o corpo de Jerusa, que repousa tranquilo, inerte. O esquecido formulário de pesquisa de sabão em pó fora preenchido. Uma foto de Jerusa com o misterioso jovem que vemos durante todo o filme é deixada, como uma carta de despedida. O dia de nascimento se torna o dia da morte – ou do renascimento para outro plano de existência. Silvia e Jerusa atuam, então, como facilitadoras dos caminhos uma da outra. Desfeito o nó, atravessada a encruzilhada, Jerusa pode seguir em paz. E eu, permeada de sentidos e sensações, posso seguir em frente, em busca de outros olhares para outros cinemas.

CINEMA DE MULHERES DA BEIRA DO RIO MADEIRA

Foto: Marcela Bonfim

11 de abril de 2021 foi o último dia da primeira edição do Guaporé Festival Internacional de cinema ambiental, festival criado este ano em Porto Velho, capital de Rondônia, via lei Aldir Blanc, uma iniciativa de Raissa Dourado. De São Francisco (EUA), onde vivo agora, acompanhei esse festival online com um entusiasmo especial. Escutei as vozes das pessoas realizadoras10, comentei no chat e assisti aos filmes locais desejando que eles fossem diferentes. A rapidez dos cortes, a temporalidade das imagens, o excesso de música sobre os sons, o desencaixe entre o ritmo dos filmes e as vidas que eles fazem vibrar em quadro me atravessaram com estranhamento. Busquei nesses filmes o tempo. Desejei um respiro antes de passar para a próxima imagem. Pedi silêncio. Estava constantemente esperando o momento fílmico em que seria possível ser tocada pelos sons ambientes que deveriam, ao meu gosto, emergir daquelas imagens.

Mas os filmes me surpreendem e me mobilizam. Sinto que esses filmes, realizados majoritariamente por mulheres, anunciam um vento bom vindo das terras do norte. O festival, um evento virtual sem nenhuma relevância no âmbito nacional, surge, talvez, como um momento histórico da invenção do cinema rondoniense porvir. E tudo isso ativa, em mim, um desejo de retorno.

Deixei Porto Velho para estudar cinema há 17 anos. Graduação, mestrado, mestrado, doutorado. A passagem decisiva de uma língua para outra língua se deu estudando o violento filme Iracema, uma transa Amazônica (1976), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, durante um mestrado em Paris. Foi lá que desenvolvi minha formação cinéfila e fortaleci meu amor profundo pelo cinema brasileiro. Como se estar longe me aproximasse do nosso cinema. Algo próximo do que sinto agora, diante desse cinema rondoniense ainda tão precário, mas importante de ser notado.

Passei os dias seguintes imaginando conversas a respeito dos filmes, com as cineastas de Rondônia. Eu disse mentalmente para a Roseline Mezacasa, historiadora indígena que fez um filme com o povo Makurap, que a cena da pesca do filme Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018) está entre as mais maravilhosas da história do cinema dedicadas a essa ação. Os planos em que acompanhamos cada gesto do encontro do indígena com sua pesca são tão deslumbrantes que quase consigo esquecer, por um segundo, o quão destoantes soam as músicas que foram inseridas em boa parte do filme. Na conversa imaginária com Michele Saraiva, correalizadora do curta experimental Banho de Cavalo (2016), de Michele Saraiva e Francis Madson, falei que gosto da maneira como o filme dela se desprende da razão para expressar o sentimento estarrecedor que sempre nos atravessa ao percorrer as margens do deserto crescente que é a BR-364. Como a Michele Saraiva se ocupou da montagem dos documentários da Simone Norberto (Nazaré Encantada, 2018) e da Raissa Dourado (Vozes da Memória, 2019), nossa conversa imaginária se desdobrava da intensidade dos cortes do curta dela para a elaboração dos dois documentários, um tanto convencionais, que ela ajudou a dar forma. Em meio às conversas imaginárias aconteceu uma conversa de verdade, virtual, com Marcela Bonfim. Da sala da espaçosa casa de madeira, de onde Marcela tem uma vista privilegiada do pôr-do-sol do Rio Madeira, ela me descreveu euforicamente os quatro projetos de filme em realização. Todos já tem título. Dois deles já receberam um “boneco” (uma primeira estrutura na timeline), enquanto que, para os outros dois, “estar em realização” significa que parte de suas imagens já foram extraídas do mundo.

Inspirada por essas conversas, imaginárias e reais, fabulei um espaço de troca possível através da escrita. As conversas com as realizadoras acabaram acontecendo, por meio do que a tecnologia nos permite hoje, e pontuaram os caminhos tomados neste texto. E por que escrever a respeito de cinco filmes rondonienses feitos por mulheres e somente deles? O sentido de conjugar iniciativas fílmicas tão variadas se deve ao fato de todas elas se empenharem, a seus modos, na criação de imagens e sons habitados pela escuta, pela memória, pelo encontro, pelo desejo e, por que não, pelo encantamento da beira do Rio Madeira e das vidas nas florestas. Também me interessa o fato de que os filmes são realizados por mulheres que atuam, em diversas frentes, pela consolidação de uma cena cinematográfica local. Os filmes delas dizem alguma coisa das minhas investigações, eles são pontos de partida que me ajudam a me reencontrar. E este ensaio dedicado ao cinema rondoniense feito por mulheres, surge, para mim, como uma maneira de me aproximar de casa.

*

querer ver o que já não está

(notas sobre Banho de Cavalo, de Michele Saraiva e Francis Madson,

filmado em 2014, montado e lançado em 2016,

produção independente)

Às margens do pasto e da soja, há vida. Um cavalo no chão com as patas para o ar irrompe na tela logo após uma sucessão de planos mostrando aquilo que mais se vê nas estradas do Norte. Gado, máquinas, fumaça, carreta com gigantescas toras de árvore. Em outro instante rítmico, vemos uma pessoa caminhando em círculos dentro de um curral. Ela desaparece e aparece na imagem, repetidamente, aludindo a um recomeço sem fim. A repetição e o recomeço são fenômenos importantes nesse curta experimental que foge das regras da retórica clássica para tracejar alguns prenúncios do fim do mundo. O filme emerge da experiência de uma viagem de um mês pelo interior do Estado de Rondônia. Michele Saraiva e Francis Madson, diretor teatral, percorreram os 52 municípios do Estado no âmbito de uma itinerância do SESC-RO, onde Michele S. trabalhou durante alguns anos como técnica de cultura. Na época, ela já desejava viver com o cinema e a fotografia, e costumava sair com uma câmera junto ao corpo. As imagens que compõem o filme fazem parte de um arquivo privado de cerca de cinco horas de material bruto captado nos intervalos e pausas dessa pequena expedição. O curta-metragem traz também pequenos sketches, performances encenadas em lugares que instigaram a atenção ao longo do percurso. O filme se inventou aos poucos, improvisadamente, diante das paisagens, acontecimentos, conversas que marcaram essa experiência avassaladora que é ver de perto, profundamente, “as terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar”11, como define tão bem Davi Kopenawa.

Fig. 1 Fotogramas de Banho de Cavalo (2016), curta experimental de Michele Saraiva e Francis Madson, com trilha sonora original da banda rondoniense “Tuer Lapin”.

“O que a gente queria era trazer um pouco das sensações que a gente tinha e sentia olhando, de passagem, as cidades do interior e aqueles lugares (…) Um pouco da vastidão, da solidão, de um isolamento, de um incômodo, da devastação, da castanheira solitária que permanece no meio de um pasto. É toda essa imagem da destruição porque tudo virou pasto ou plantação de soja.”

Michele Saraiva

A história de Rondônia é essa: a modernidade chegou nas florestas pelo processo de colonização destruindo tudo, abrindo estrada, fazendo desaparecer o que está no caminho, tirando a vida por onde passou – e trazendo novas vidas também. Nas primeiras fotografias do território de Rondônia tomadas pelo estadunidense Dana Merrill, é possível ver o que já não está – cachoeiras, povos, bichos, florestas, trabalhadores do mundo. E o início do processo de destruição. Destruição que se dá hoje, como sugere o curta de Michele Saraiva e Francis Madson, de forma diferente, embora a lógica do desaparecimento continue a reinar. De umas décadas pra cá, até as pessoas que lutam pela natureza ou por condições de vida melhores desapareceram. Foi isso que me ocorreu ao me confrontar com o movimento de aparições e desaparições na cena do curral. Para Michele, que guarda um carinho especial pela cena – afirmando ser a passagem que mais gosta de seu filme –, o jogo aparição/desaparição é uma tentativa de expressar a sensação de imobilidade transmitida pelas pessoas com quem conversaram nos municípios onde vivem muitos trabalhadores rurais — a mão de obra barata dos latifundiários da região. Muitas pessoas demonstraram o desejo de sair de lá, “correr mundo” (como dizia Iracema no filme de Bodanzky e Senna), mas não viam perspectiva nenhuma para isso, comentou Michele. Estão enclausurados naquela vida de dias iguais, pobreza e pequenos prazeres. Ao descrever esses encontros, Michele acrescenta: “O filme é um fragmento de histórias ouvidas na viagem e de sensações que foram brotando ao longo do percurso”.

Era o fim da tarde e o sol sanfranciscano se punha quando Michele S. me contou que o título do seu curta-metragem experimental, Banho de Cavalo, provém de uma lenda que ela desconhecia até então. Falamos, num cara a cara virtual, sobre a importância do cinema em nossas vidas, apesar de termos crescido em lugares onde o cinema raramente chega. Michele nasceu e cresceu em Guajará-Mirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia. Minha mãe também é originária de lá e isso favorece uma partilha de memórias e afetos entre a gente, embora nem nos conheçamos tanto. Nessa conversa, compartilhamos nosso estranhamento em relação a percepção do tempo ao deixar a temporalidade de Rondônia. Somos atravessadas por outro tempo, um tempo que escorre de outra maneira. Falamos do desencaixe intermitente que é confrontar a temporalidade das grandes metrópoles (ela vive agora São Paulo, eu vivi anos em Paris e agora em São Francisco), e como isso mexe conosco, altera nosso modo de sentir, de agir, de pensar, de habitar o mundo.

As alterações são inenarráveis, porém continuo sendo caracterizada como uma pessoa devagar. Talvez por isso queria encontrar outra temporalidade em Banho de Cavalo, desejei que os planos durassem mais e sinto muita falta dos sons ambientes ou pelo menos de alguns momentos de respiro e silêncio, sem música. Comentei isso em nossa conversa e Michele contou que de fato, no primeiro corte, ela buscou dar ao filme algo do “tempo amazônico” que sentimos. Só que suas imagens não a permitiam isso. Talvez pelo fato de terem sido tomadas num processo de deslocamento, avançando por aquelas paisagens, dentro de um automóvel, suas imagens carregam a mobilidade da experiência vivida e a sensação de aceleração. “São imagens de passagem, estávamos de passagem”, disse Michele. O intervalo de quase dois anos entre a tomada e a retomada das imagens no processo de montagem fez com que ela enxergasse no material outro filme, mais dinâmico e visceral. Michele montou Banho de Cavalo em São Paulo, remexida pelos sons e agitações da Rua Augusta, onde vive desde 2015.

Os planos que mostram o cavalo, filmados em dois tempos, na ida e na volta, deram origem ao título do filme. No trajeto de ida, eles avistaram um cavalo esparramado no chão, na beira da estrada. A cena inventada mostra o cavalo em primeiro plano e ao fundo um homem com terno branco, cuja presença faria referência à figura dos latifundiários, donos das imensas áreas de terra esquartejadas da região. No trajeto de volta, 1 mês depois, o cavalo estava no mesmo lugar, já em estado de decomposição. Diante dessa cena macabra, Michele optou por planos fechados, que apenas sugerem se tratar do mesmo animal e que permitem que o espectador construa algo sozinho a respeito dessas imagens.

No carro, ainda atônitos com os vestígios da morte animal, o motorista que os acompanhou na viagem, conhecido por todos como “Parente”, contou uma história sobre os cavalos:

“Vocês sabem como cavalo toma banho? Ele deita num lugar arenoso, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Esse é o banho do cavalo. E se uma pessoa for no mesmo lugar e se esfregar na terra da mesma maneira que o cavalo, essa pessoa passa a ver como o cavalo, enxergar o mundo do animal. Para sair da visão do animal, a pessoa precisa tomar uma peia [quer dizer, ser acordada através da força].”

Ouvindo Michele, me veio à mente, imediatamente, uma página de A inconstância da alma selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, que havia rabiscado dias atrás, quando lia o capítulo Perspectivismo e multinaturalismo na América Latina. Essa lenda, que Michele desconhecia, nos coloca no terreno do pensamento indígena, evoca a noção de animismo e “perspectivismo ameríndio”. Terreno que encontrará mais fertilidade no filme de Simone Norberto, Nazaré Encantada (2018), e se materializa nas imagens de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018).

Gostaria de comentar o plano final de Banho de Cavalo, que sintetiza muito bem a perspectiva crítica ao desenvolvimentismo do agronegócio que o filme tenta expressar. Em plano-sequência, num dos únicos momentos em que sinto o tempo escorrer na imagem, um homem nu de aparência indígena corre em uma estrada de chão, da frente para trás (em tempo invertido). Está chovendo, ele olha atônito para os lados, expressa angústia e medo, como se avistasse o céu caindo. O movimento retrógrado do homem na estrada se dá inicialmente numa cadência constante e desacelera rapidamente, o homem dá alguns passos para trás e para. A câmera se aproxima de seu corpo. Ele olha para trás, por alguns segundos, e retorna o olhar pra frente. Ficamos um tempo observando seu olhar que parece perdido no tempo, até que sua imagem desaparece aos poucos em fade-out.

Fig. 2 Fotogramas da cena final de Banho de cavalo (2016)

De costas para o futuro, o homem nu vê no passado, à sua frente, um amontoado de ruínas. Reencontro nesse plano-sequência invertido, nos gestos desse homem nu, o “Anjo da História” descrito por Walter Benjamin em seu célebre ensaio Sobre o Conceito de História. Em 1921, o filósofo alemão escreveu:

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.”

O último plano de Banho de Cavalo desponta impressionante, revelador da tempestade. Introduz-nos a percepção mais lúcida do progresso colado ao desenvolvimentismo do agronegócio, onde paira uma ameaça sobre cada ser, sobre cada território. Dentro desse plano benjaminiano, há outra declaração política, “kopenawana”, que se desdobra das imagens, também em tom profilático: “Quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo”.12.

*

“ele vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”

(notas sobre Nazaré Encantada de Simone Norberto

filmado em 2011, montado em 2018,

produção independente)

Nazaré Encantada (2018) é um longa-metragem que nos toca pelo ouvido, ao ouvir as histórias e causos contados pelos habitantes de Nazaré, comunidade ribeirinha situada na região do “Baixo Madeira” (cerca de 6 horas de barco de Porto Velho). Uma lição de pensamento ribeirinho que nos ensina as lendas e mitos da Amazônia pela perspectiva daqueles/as que acreditam neles. Ao longo dos relatos, entendemos que “Norato cobra grande”, “Boto rosa”, “Curupira”, “Matinta Pereira” e “Visages”, todas essas lendas, são atravessadas por um estado ou fenômeno misterioso por eles/as descrito como encantamento. No encanto do “Boto rosa”, por exemplo, as moças são encantadas pelo boto quando o encontram na beira do rio. A moça vê um boto, apesar deste ser um homem. “Ele [o homem] vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”, explica um dos entrevistados. Esta é, para Simone Norberto, a realizadora do filme, a melhor definição do encantar.

“Encantar a Palavra”13, poderíamos resumir assim o processo que leva Simone a realização de um filme. Nazaré Encantada deriva de uma reportagem da Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo em Rondônia), para a qual Simone, na época repórter, esteve em Nazaré a fim de fazer uma matéria sobre um grupo musical composto por jovens e crianças da comunidade, chamado “Minhas Raízes”. O processo de feitura do documentário se inicia tempos depois, distante do modo de produção televisivo, junto à pesquisa de mestrado realizada por Simone entre 2010 e 2012, na qual a jornalista propõe uma análise sociocultural dos mitos e lendas da comunidade ribeirinha à luz das teorias pós-coloniais (Franz Fanon, Albert Memmi, Edward Said).14

Tendo em mente a maneira como os entrevistados aparecem em quadro, pouco surpreende saber que, mais uma vez na história do cinema brasileiro, a ideia de fazer um filme sobre elementos culturais de uma comunidade tradicional surgiu de uma reportagem jornalística (foi o caso de Aruanda, por exemplo). A esta linhagem, pode-se acrescentar também que Nazaré Encantada não só se inscreve na tradição do cinema de entrevista como se aproxima, em certa medida, da empreitada da “Caravana Farkas”. No âmbito da “Caravana”, lembremos, o grupo de cineastas-intelectuais saindo de São Paulo para filmar as tradições das comunidades do “Brasil profundo” foram severamente taxados por impor, em seus filmes, uma visão externa, expositiva e sociológica das tradições populares nordestinas. No caso de Nazaré Encantada, trata-se de uma iniciativa fílmica de uma cineasta-intelectual da cidade interessada em escutar e historicizar a tradição oral dos ribeirinhos de seu território. Se velhas associações merecem realce, merecem também ponderações. E se algo forte da forma jornalística permanece em Nazaré Encantada, a energia narrativa do cinema documentário se afirma e se institui. Talvez porque antes de se colocar à escuta dos moradores de Nazaré, a jornalista-documentarista-cineclubista já havia realizado doze filmes de não-ficção, curtas e médias documentários e experimentais que ela denomina “vídeo-poemas”.15 Quando Simone Norberto praticou, pela primeira vez, um cinema de entrevista, ela carregava aprendizados de experiências cinematográficas das mais variadas.16

Para fazer o filme, Simone passou um mês vivendo na comunidade, convivendo e conversando com seus moradores, experiência que lhe permitiu “criar uma relação de confiança, indispensável”, como ela destacou algumas vezes ao longo das duas conversas que tivemos para a elaboração desse texto. A grande referência de Simone é o cinema de Eduardo Coutinho. Ela se interessa pela maneira na qual o cineasta “mesmo interferindo, sempre se coloca com muita humildade para ouvir o outro”. Simone preza pelo “respeito pelo outro” na “hora de documentar”. Essa postura cuidadosa diante de sujeites entrevistades já caracterizava seu trabalho enquanto repórter jornalística (Simone atuou como repórter, apresentadora, editora e pauteira da Rede Amazônica por quatorze anos) e se reativa a cada processo de Nazaré Encantada, da elaboração ao momento de exibição. Trata-se de, convivendo e conversando com os moradores de Nazaré, adotar um método de filmagem em que se tenta “escutar ao máximo, não levar uma ideia pré-estabelecida do que ‘tirar’ da conversa, esforçar-se para deixar a história tomar um rumo, por si só”. Essa abertura resulta em um filme interseccional, que atravessa as lendas locais para desembocar em questões sociopolíticas, e vice-versa.

Fig. 3 Fotogramas de Nazaré Encantada (2018), de Simone Norberto, extraídos de diferentes passagens do filme.

A montagem de Nazaré Encantada é intensamente dinâmica, pautada por planos relativamente curtos. Solução formal que também o distancia do cinema da oralidade, este que favorece a observação das expressões e gestos de sujeites filmades, e o aproxima da reportagem televisiva. A impressão que ficou, em mim, ao sair do filme, é que o procedimento de montagem, agenciado numa lógica de fragmentação dos depoimentos para serem organizados em função de uma temática, dissolveu a possibilidade de sentirmos as potências do encontro entre quem filma e os sujeites filmades e algo de mágico da expressão oral – como ocorre no cinema de Coutinho. Em relação ao campo sonoro, Simone optou por não incluir sua voz ou narração, no intuito de deixar que os/as/es sujeites filmades contem sua própria história. “Eu queria que eles falassem”, escolha que Simone define como uma “postura pós-colonial”.

Para Simone, há uma responsabilidade envolvida no processo de fazer e oferecer imagens de outras individualidades. A esse respeito, ela me contou que remontou um trecho do filme após a “pré-estreia” em Nazaré, por ter percebido um desconforto da plateia que enchia a arena da comunidade diante de uma passagem do filme. Um desconforto causado, digamos, pelo encontro de epistemologias. No trecho excluído, o entrevistado comenta que comadre “tal” virou porco e o compadre “tal” virou cavalo. O que significa, naquele território, que comadre e compadre, comprometidos em seus respectivos casamentos, haviam tido relações sexuais. Para Simone, contudo, tratava-se apenas de mais uma das diversas metamorfoses de humano e não-humano que atravessam os mitos e lendas do território ao qual o filme se dedica.