EDITORIAL

Esta edição da revista Verberenas e a quarta Sessão Verberenas fecham um ciclo de publicações e exibições de filmes que fizemos com o suporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Nem tudo que fizemos pode ser quantificado ou corporificado e nem deveria, existem coisas cujo valor não se mede, coisas invisíveis como todas as conversas que tivemos ao longo do ano, seja entre nós, seja com as autoras dos textos, com realizadoras dos filmes, pesquisadoras, leitores e espectadores. Reuniões semanais de produção ou encontros virtuais para tomar uma cerveja depois de um debate nos vêm à mente. Temos alguns registros desses momentos, mas na maioria das vezes esquecemos de tirar o famigerado print screen. Nossas memórias e cérebros humanos vão ter que dar conta disso. Existem outras coisas, entretanto, que podemos manter e que guardam nelas marcas dessas conversas que tivemos. Em 2021, foram 4 edições da revista, 37 textos entre ensaios, entrevistas, cartas, manifestos e editoriais como este, 4 filmes exibidos de 3 continentes diferentes, 3 ou 4 — dependendo de quando você estiver lendo isso — debates ao vivo. Esses números por si só não contam a história toda, mas eles guiam parte da narrativa, registram algo, dão um corpo para o trabalho, para o esforço, o cuidado e o afeto que nós colocamos nele.

Somos pessoas reais, carne viva buscando deixar um legado, uma contribuição em um mundo permeado de informação, mas muitas vezes, pouco contato. Tentamos nos encontrar com os filmes, umas com as outras, criar um território compartilhado, ainda que um território digital. Seja pela palavra escrita nas revistas, pela oralidade dos diálogos em debates e pelas imagens dos filmes, nos tocamos. E buscamos registrar esse contato, instaurar um arquivo de nossas inquietações.

Os textos desta edição se aproximam da construção de uma familiaridade em duplos movimentos: ao mesmo tempo lançam luz sobre os filmes em que memória, corpo e coletivo existem em simbiose, também fundam eles mesmos, no traçar da do ensaio e da crítica, o material que (até então) não foi feito.

Em seu ensaio, Katharine Trajano busca outra maneira de olhar para as pornochanchadas e até mesmo para a história do Brasil, através do papel ocupado pelas mulheres dentro e fora das telas. A “vontade de memória” contra a ausência de imagens move texto de Vilma Carla Martins sobre a autoinscrição de artistas negres em tela. Hanna Esperança evidencia o gesto de amor presente nos registros de família da cineasta Olga Futemma, que se transforma num diálogo entre gerações.

Bem próxima ao filme, Carolina Maria evidencia caminhos e ritos de “A Rainha Nzinga Chegou” rumo ao “desesquececimento” e manutenção do sagrado no presente. A reflexão sobre os ancestrais não passa, porém, apenas pelo rito, mas também pelo cotidiano, pela criação de novas imagens de famílias pretas, como pontua Renata Martins em entrevista conduzida por Lygia Pereira.

A vizinhança da morte desperta a ideia de um cinema múltiplo, de simbiose entre arte e vida, como pontua o ensaio de Natália Reis sobre os filmes feitos com/para Barbara Hammer. As imagens contra a morte — ou o apagamento — também são tema do texto de Alessandra Brito sobre os cinemas com/por mulheres quilombolas, que através da oralidade demarcam territórios reais e imaginários, e nos lembram: “Tudo ali era quilombo”. Não há familiaridade e, portanto, não há memória sem que se respeite os segredos e limites dos corpos e dos territórios. “Sem terra não há cinema”, cita a cineasta e professora indígena Sueli Maxakali, rememorando a frase do também cineasta e parceiro Isael Maxakali.

Essa fala de Isael parece ressoar por toda a edição nº 08 da revista de diferentes formas, com diversas inflexões, e vem da conversa publicada entre ela e Júnia Torres sobre Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito (2019), de Sueli e Isael Maxakali, que será exibido nesta Sessão Verberenas. A exibição acontece de 10 ao 12 de dezembro. No dia 12 às 18h, conduzimos um debate ao vivo com a antropóloga e cineasta Júnia Torres sobre o filme.

Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito é um filme que nos permite tatear, olhar para o invisível, perceber os limites do corpo e da terra. Nos aproximamos do segredo sem corrompê-lo. Exibir este filme neste momento histórico reafirma nossa “vontade de memória”, nossa política de estar ao lado dos povos da floresta. E de alguma maneira, o desejo em retomarmos nossa própria relação com o segredo, com o sagrado e com a terra, com as familiaridades e com a criação de um acervo de memórias para um futuro que desejamos. Percebemos que tudo se trata de como nos aproximamos: dos espíritos, das pessoas, da terra, de nós mesmos. Existe o cinema e nós existimos.

Glênis Cardoso, Amanda Devulsky e Letícia Bispo

OLOR

O cheiro não é codificável. O sentido do perfume é um sinal opaco que expande, pelo ar, mensagens entre o Brasil e Angola.

Kalunga nkoko unene, lungila meso, k’ulungila ntambi ko

(Kalunga é um grande rio que se pode percorrer com os olhos, mas não com as pernas)

— Provérbio de adivinhação usado entre os Bampanga da República Democrática do Congo1

Este texto-rosário é guiado pelas palavras de Elton Panamby e pelo documentário ‘’A Rainha Nzinga Chegou’’ (2019), de Isabel Casimira e Júnia Torres. Outras vozes também contam as contas dos mistérios que regem o rito das palavras, e serão anunciadas ao longo desta corrente. Por mistérios entende-se aqui o conjunto de eventos significativos que se relacionam com o invisível, acontecimentos esses inscritos nos tempos do documentário. Cada parte tenta uma aproximação com os momentos do filme no sentido de ‘“digerir o que o mistério não revela’”2, fugindo de uma linearidade dos acontecimentos encadeados na estrutura fílmica e buscando um caminho curvo entre os instantes misteriosos do filme, que ecoam, entre si, as sonoridades narrativo-textuais do Rosário.

I) Mistério da Anunciação

”Senhora Rainha

— Cântico do Congo

Chega na janela

Venha ver sua guarda

Sá rainha

Eu cheguei com ela”

O arquivo de um tambor incorpora o começo do filme, propulsionando a dança, o toque, e o canto das imagens uma vez que a presença da Rainha Cassimira será anunciada. O som dos tambores restitui a memória, a lembrança e a história do povo africano em exílio3 como nos conta Leda Maria Martins, Rainha de Nossa Senhora das Mercês da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Afrografias da Memória. O som do arquivo incorpora uma atmosfera de rito que se abre, quase tudo é cantado nas primeiras sequências do filme: exceto a breve narração de peso etnográfico que apresenta o Candombe. Ouvir a guarda, em um longo espaço de tempo, diminui o nosso ritmo para entrar na velocidade do que está em cena. A repetição recria a dinâmica de estar com o filme. Em outro arquivo restituído para a exposição do documentário vemos a Rainha Isabel — a mãe — recebendo a visita de outro Reinado.

Enquanto a câmera tenta fixar o instante de chegada da guarda, algo escapa ao foco da captura e extrapola a cena: um som fora da marcação do ritmo se destaca dos demais. Ao contrário do instante histórico previsto, o som de patangome preenche os vazios da banda em harmonia na visita, quebrando a repetição no ar. Fora do centro de atenção da câmera, enquanto os Reinados se saúdam, encontramos quem ousa o som: uma criança balançava o patangome em outro tempo, até que um mais velho toma o instrumento de sua mão.

II) Mistério da Entrega

”Moçambiqueiro

— Cântico do Moçambique

É hora

É hora de viajá

É céu

É terra

É mar

Moçambiqueiro na beira do mar”

Assumo esta conta do rosário para compartilhar que já estive em dois ritos de entrega em cerimônias outras do catolicismo afrobrasileiro4, situadas em territórios distantes de Minas Gerais. O apego com o meu olhar a partir da presença nesses momentos vem de um laço com o momento de Entrega da Rainha-mãe Isabel. A dor da entrega de um posto, de um reinado, de uma coroa, ou de um rosário é a dor do fim de uma época, de uma estação, de um tempo comunitário em torno de uma Rainha que ali se entrega — é a soma de vários lutos. Quando uma Rainha é entregue os fundamentos não se encerram, mas a forma de tecer e reger os rituais ganham outra direção. A câmera, entre o aperto de uma sala cheia, direciona-se aos objetos de entrega, como um gesto de desesquecimento5. O registro de uma Entrega é um gesto ambivalente na medida que uma das motivações da captura é o grande volume de tempo que leva para o rito acontecer, no sentido de fixar o instante histórico. Por outro lado, desesquecer é um movimento que lembra a imagem das santas metamorfoseadas de Nossa Senhora do Rosário, como uma estratégia de reverter a ação erosiva do tempo sobre a memória.

III) Mistério do Acaso

”Essa noite nós andemo

— Cântico do Congo

À procura de um luar

Encontrei Senhora do Rosário

Hoje só que eu pude encontrá

Dim dim rim dim

Eu quero ver

Dim dim rim dim

Eu quero ver”

A História está andando uma vez que a Rainha-filha Isabel é a palavra viva que caminha pelas calçadas de Luanda. ‘’O que tem aqui tem lá, e o que tem lá tem aqui’’. A ação, com desejo espontâneo, do casal viajante que vai de encontro ao canteiro de Lágrimas de Nossa Senhora (ao mesmo tempo que a câmera recua como se previsse a aproximação) mistura o momento direto com o movimento dos companheiros de viagem, dando origem ao reencontro com a raiz das sementes.

IV) Mistério glorioso

‘’Palácio do rei

— Cântico do Congo

De longe avistei

Palácio do rei

De longe avistei

Rainha coroada

Coroa do rei’’

A câmera registra a Rainha-filha rezando diante do mar: ali é o território da realeza, e a câmera não ultrapassa o limite de seu sagrado — posicionando-se atrás de Isabel. As experiências do retorno às origens vivenciadas pela Rainha-filha remetem a direção compartilhada do documentário. Não é apenas um filme sobre as gerações de Rainhas do Reinado do Treze de Maio. É um filme da Rainha: a experiência de sua viagem é reinscrita no filme através de seu direcionamento compartilhado com Junia Torres. Os acontecimentos protagonizados pela Rainha-filha borram a perspectiva de um visionamento desencantado que lê as cenas como forçadas.

V) Mistério do mar

‘’Queira Deus

— Cântico do Congo

Queira Deus

Ô, povo do mar.

Queira Deus

Queira Deus

É hora de navegar’’

A água infinita se move em dois planos que dobram os tempos do documentário. Nas ruas de Concórdia a Guarda de Moçambique Treze de Maio preenche o ar anunciando que “é céu, é terra, é mar” após a entrega da Rainha-mãe Isabel ao rito de vida-morte. A mão sobre o som da Guarda reordena o tempo do filme nos deslocando para o outro lado da água infinita. De Luanda, o que tem lá tem aqui — e o que tem aqui tem lá. A continuidade sonora do Reinado Treze de Maio sobre o plano do mar de Luanda faz o canto deslizar no oceano, ao mesmo tempo que a voz da Guarda se apresenta como um portal entre-mundos. O plano do mar, como força matricial, retorna no final da viagem junto ao filme — como quem nos busca de volta para apanhar o que ficou para trás.

Observação: todos os cânticos que estão presentes no texto foram encontrados em Afrografias da memória: o Reinado do Rosário no Jatobá (1997), de Leda Maria Martins.

“INFERNO SÓ COM MACHO, PARA MIM, NÃO DÁ PÉ!”: TRAJETÓRIAS DE MULHERES FLAMEJANTES NAS PORNOCHANCHADAS

Nos últimos anos, tenho me aventurado no caminho dos estudos históricos sobre as sociedades. Fazer o exercício de recuperar fragmentos de um passado, focando nos campos da sexualidade e produções culturais, me fez encontrar e imergir nos estudos sobre o nosso popular. No Brasil em tempos ditatoriais sobre o qual me debruço, essa cultura pop se inscreveu em produções que seguiam o swing do corpo e o calor da carne, ora se aproximando, ora se distanciando dos regimes de segurança nacional cuja travessia fazíamos junto a outros povos de “contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista”, usando os termos da artista chilena Hija de Perra (2014).

É neste contexto caótico que algumas flamas da pornografia nacional se acendem e, juntamente às telas de cinema, esquentam o debate aqui proposto: surgem as pornochanchadas — filmes que se popularizam no final dos anos 1960, com crescimento na década seguinte e recrudescimento em meados de 1980. Enquanto um conjunto de obras cinematográficas caracterizadas pelas cotidianices e temáticas sexuais, estas atraíam grande público aos cinemas brasileiros, tornando-se um dos nossos maiores fenômenos de bilheteria.

A produção destas foi associada à influência do cinema libertário europeu, especialmente às comédias italianas divididas em episódios, assim como à exploração das práticas sexuais nos filmes em alta naquele período no cenário mundial — conhecido como sexploitation — e a uma atualização das chanchadas, gênero paródico e musical que obteve sucesso no país em décadas anteriores. Independentemente das correlações, é preciso dizer: as narrativas, as estéticas, a forma com que estas circulam e adentram ao imaginário coletivo só são possíveis graças às nossas próprias complexidades enquanto sociedade e ao contexto de produção-exibição-distribuição. Em linhas gerais, a pornochanchada se autodefine.

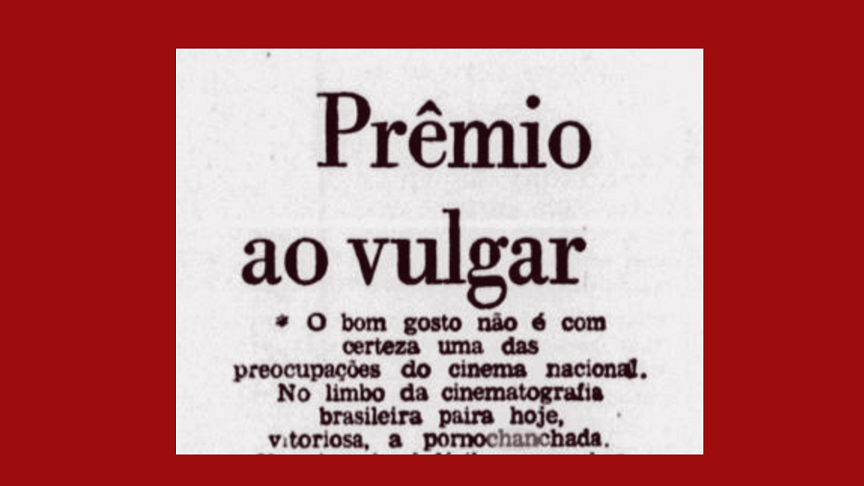

Tal título, que une pornografia à chanchada, torna-se uma pecha aos filmes produzidos, largamente, nas capitais paulista e carioca no período ditatorial —homogeneizando o horror, a comédia, o drama e outros subgêneros ali — graças às atuações de cineastas cinemanovistas ou nacional-populares, junto a críticos e jornalistas que tocavam o debate midiático não apenas como mediadores e comentaristas, mas como guerrilheiros.

E por qual razão se inicia este atrito? Ora, as trincheiras aí se travavam no embate público sobre uma “verdadeira” identidade cultural brasileira. Elas eram disputadas pelos setores da classe média/alta, branca e intelectualizada, incorporada especialmente por homens cisgêneros e heterossexuais brancos durante o período ditatorial, remetendo à própria crise de uma elite — ainda colonial, falsamente moderna —, seu desejo sobre o domínio da produção cinematográfica e do investimento estatal. Para se afirmarem enquanto um cinema engajado e institucionalizado (ou pretenso a tornar-se), seja rumando à esquerda ou se acomodando à direita, tal grupo foi responsável por deslegitimar a pornochanchada e toda uma gama de profissionais autônomos e ‘self-made’ nestas atuantes.

Entre as publicações jornalísticas e de críticos que também eram cineastas surgem as primeiras classificações e nomeações sobre esta. Em minha dissertação6, exponho que esta diferença é criada por meio de falas racistas, classistas e sexistas amplamente veiculadas na mídia tradicional golpista e especializada, às vezes, sem sequer problematizá-las enquanto uma obra fílmica, mas automaticamente atribuindo um juízo de valor a estas e ao seu público. Ainda que perpetuando visões estereotipadas e narrativas conservadoras, enquanto um fenômeno cinematográfico e histórico, as pornochanchadas construíram um saber sobre o sexo ainda atual, impregnado em nosso imaginário acerca da sacanagem e filmes brasileiros mal ditos. Afinal, quem nunca ouviu dizer que a nossa produção é formada tão só por sexo e palavrão?

Pornochanchadas em Recife. (Diário de Pernambuco, 28/02/1975)

Me interessa saber, então, dentre o que escorre como lava do discurso midiático sobre as pornochanchadas, o que delas se sedimentou nas bases do que hoje pensamos enquanto cinema brasileiro. Títulos como Neochanchadas e Moneychanchadas7 nos chegam em trabalhos acadêmicos e jornalísticos sobre filmes de classe média emergentes com grande público, a exemplo de Vai que cola (César Rodrigues, 2015) e De pernas para o ar (Roberto Santucci, 2010); paralelamente, também observamos outras maneiras de se falar sobre a sexualidade, entendendo-a enquanto potência — sobretudo espaço — de construções individuais e coletivas escaldantes em mostras e festivais não brancos e não heteronormativos. Traçam-se paralelos, inclusive, com a Pós-pornografia, que reconhece nas pornochanchadas um fio condutor na tríade sexo-gênero-sexualidade enquanto poética e modo de fazer cinemas experimentais localizando rastros de subversão em enredos aparentemente conservadores8.

A continuidade desse ciclo, para mim, se manifesta para além das narrativas fílmicas, residindo na inventividade e nos imaginários cinematográficos e sexuais brasileiros que são, também, históricos. Há um intenso debate entre a politização e a despolitização desse gênero que ignora como a pornochanchada é o ponto final de um arranjo: se interliga à vida noturna e a seus profissionais que passam a ter funções dentro das realizações (atuar, maquiar, produzir, etc), aos acordos feitos com pequenos empresários locais para seu financiamento (já que não tinham investimento estatal, no caso paulista), às filmagens curtíssimas e inúmeras permutas, e, a uma gramática da sacanagem que é quase inteligível/intraduzível para aqueles que insistem na moralização do sexo. Ou melhor, na moralização deste no cinema brasileiro realizado por e para as classes populares.

O gozo das pornochanchadas é apreendido pelas classes C e D junto com seus cacoetes, corporalidades, exageros e ocupação dos cinemas, graças a uma carnavalização que não dura 5 dias de folia, mas algumas horas possíveis dentro de uma ditadura nefasta. Da mesma forma foram as sexi-comedias argentinas e o destape espanhol. Esse entendimento nos faz deslocar o espectador como uma mera figura passiva, situando também que não só a atuação da censura federal ou das leis de obrigatoriedade criadas no período justificam a ascensão dessas obras.

Essa complexidade é também inerente ao pornochanchar quando pensamos nas disputas entre os núcleos cinematográficos do Rio de Janeiro e São Paulo: apenas o primeiro consegue financiamento entre bancos e da estatal-mista, a Empresa Brasileira de Filmes S.A (Embrafilme), alçando maior projeção nacional e internacional com apoio ditatorial e de figuras como Gustavo Dahl. No entanto, evidencio que é sobre a Boca do Lixo, em São Paulo, que tenha recaído primeiro o título de pornochanchada justamente por desenvolver, desde o final dos anos 1960 e início de 1970, produções mais artesanais, com baixo orçamento, desvinculadas de produtores tradicionais e sem apoio estatal/municipal. Falarei sobre cada pólo, respectivamente, trazendo alguns apontamentos a seguir.

Sob o calor carioca e com o apoio da Embrafilme observamos surgir uma versão mais glamourizada do sexploitation brasileiro: os pornôs-chics, segundo o historiador Alberto da Silva (2016), mergulham em obras ufanistas e nas discussões psicanalíticas — posso citar o Toda nudez será castigada (Arnaldo Jabor, 1972), A dama do lotação (Neville D’Almeida, 1978), As aventuras amorosas de um padeiro (Waldyr Onofre, 1975) e Mar de Rosas (Ana Carolina, 1977).

Simultaneamente, se inscreve uma faceta também presente em algumas obras “revolucionárias” ou “chics” do período: a do racismo. Outra historiadora, também cineasta, poeta e escritora, a célebre Beatriz Nascimento, chama de “delirantes” as representações criadas nesta esteira por Carlos Diegues, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos de figuras nordestinas e não brancas, especialmente, a de mulheres negras como ela, a exemplo de Xica da Silva (Carlos Diegues, 1976).

Dentre as obras consideradas pornochanchadas, observamos uma continuação dessa tônica. Num período no qual a disputa por uma identidade nacional se acirra, ressurge com ainda mais fôlego ideias de democracia racial que se intercalam, também, à tentativa do governo ditatorial de imprimir uma imagem brasileira miscigenada e de permissividade sexual. No RJ, não demorou para que a figura mítica da “mulata”, mais uma das chagas coloniais brasileiras, fosse rememorada nos filmes e até nas campanhas da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) veiculadas massivamente ao exterior com o apoio da própria Embrafilme.

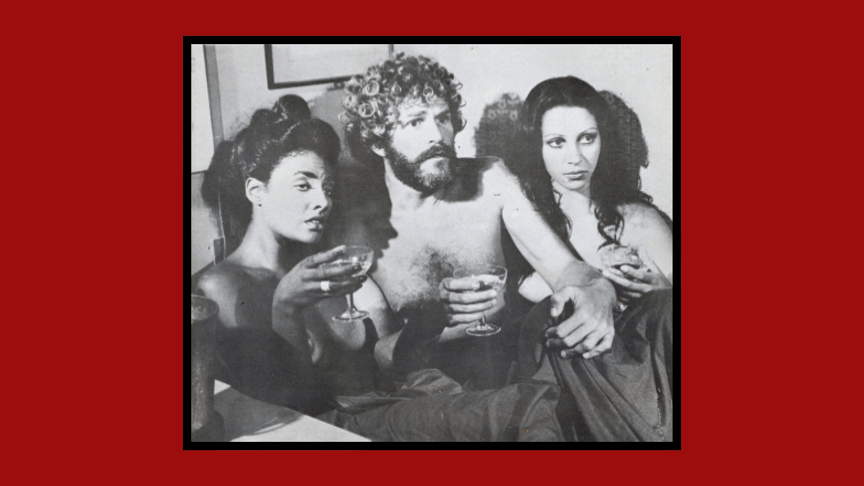

Na fileira de diretores que produziram acerca desta temática e algumas das “musas” que elegeram, elenco: Carlos Mossy dirigindo Adele Fátima (Com as calças na mão, 1975) e Lucia Legrand (Bonitas e gostosas, 1979), Roberto Machado e a sua parceira de equipe, Julciléa Telles (Uma mulata para todos, 1975), o diretor Victor di Mello que fez também trabalhos com Julciléa e Gloria Cristal (ambas em A mulata que queria pecar, 1977).

em foto de divulgação do filme A mulata que queria pecar (Victor di Mello, 1977)

Para além de ocupar um lugar no hall de estrelas fundamentais às pornochanchadas, observo entre as documentações da Cinemateca Brasileira e outros arquivos que mulheres cis e transgêneras colaboraram ativamente para o desenvolver deste gênero.

Julciléa Telles, por exemplo, não foi só atriz: coproduziu com Roberto Machado os filmes Essa Freira É Uma Parada (1977) e A Gostosa Da Gafieira (1980), seu primeiro roteiro e obra na qual também trabalhou na direção de arte; foi figurinista em Deu A Louca Nas Mulheres (1977) e na guinada ao pornô que Machado dá nos anos 1980 com os filmes A Sonâmbula (1982), Tabu da Virgindade (1982) e Piranha de Véu e Grinalda (1982), nos quais igualmente interpreta personagens.

Ainda nestas veredas cariocas, outra participação deve ser rememorada: é no filme A mulata que queria pecar (Victor Di Mello, 1977), já citado, que Cláudia Wonder faz a sua estreia nas telas se identificando enquanto uma mulher trans. Wonder já havia trabalhado, anteriormente, na maquiagem de algumas obras, reflexo de sua atuação e vínculo ao underground paulistano. Na década seguinte, em São Paulo, ela dá vida à personagem Jéssica no filme Sexo dos Anormais (Alfredo Sternheim, 1984), interpretando uma travesti que interpela o essencialismo sobre o seu corpo e desejos.

Essa última obra se ambienta na região conhecida como Boca do Lixo, onde estava o quadrilátero do cinema — ponto de encontro das Ruas Timbiras, Andradas, Vitória e Triunfo, no bairro da Luz (SP). Nela, se encontravam diversos/as realizadores/as, “roteiristas de suvaco” que zanzavam pelas produtoras, profissionais autônomos/as que já trabalhavam com o cinema ou não, porém, enxergavam-o como possibilidade de remuneração e sustento entre o dito milagre econômico, o consumo interno de obras nacionais e o ritmo frenético de produções lá observados. Entre 1970-1980, a Boca realizava em média 90 filmes por ano e ocupava 40% dos espaços cinematográficos no país, rivalizando nos circuitos comerciais com o cinema estrangeiro e o do Rio de Janeiro.9

(Diário de Pernambuco, 19/03/1973, autoria desconhecida).

É no interior desse contexto paulistano que surgem personagens monstruosas de horror/terror que subjugam o jogo de poder generificado utilizando a violência como estratégia nas pornochanchadas — podemos observar as personagens principais do luso-brasileiro Jean Garrett nas obras Karina — objeto de prazer (1982) e Excitação (1976). Em seu filme A ilha do desejo (1974), Jean integra o subgênero policial da Boca tornando a pernambucana Fátima Antunes (oriunda de Vitória de Santo Antão, eleita Miss na mesma cidade, em 1972) protagonista junto a David Cardoso, mato-grossense popularmente conhecido como o Rei das pornochanchadas e dono da produtora Dacar, responsável pela obra.

Em 1972, Antunes tinha sido Miss Objetiva Brasil, perdendo o título na competição internacional para a peruana Susana Grundel. Neste e nos anos seguintes, ocupou as colunas sociais de Recife e atuou em outras produções paulistas — Caçada Sangrenta (1974), de Ozualdo Candeias, foi uma destas. Sua participação revela que alguns fluxos e cartografias podem ser feitas para compreendermos as dinâmicas geográficas que envolvem as pornochanchadas, principalmente tendo a Boca como um chamariz, agente.

Outra figura de destaque entre os vestígios das pornochanchadas da Boca é Rosângela Maldonado; esta já possuía um robusto currículo — nos anos 1950 havia interpretado papéis em filmes como Milagres de amor (Moacyr Fenelon, 1951) e Almas em conflito (Rafael Mancini, 1954), participava de programas televisivos, era locutora da Rádio Tupi, vedete nos teatros e nas noites cariocas. Tais ocupações lhe renderam o título de Rainha do Carnaval, em 1954, pela Associação de Cronistas Carnavalescos (ACC) e Rainha do Cinema Brasileiro, em 1962.

Nos anos 1970, em São Paulo, ela participou dos filmes Mágoas de caboclo (Ary Fernandes, 1970), Finis Hominis (José Mojica Marins, 1971) e O incrível seguro da castidade (Roberto Mauro, 1976). Entre os dados da Cinemateca e os pareceres da Censura, alguns choques fazem despontar Maldonado como realizadora: ela atua, produz, roteiriza e dirige os filmes de terror A mulher que põe a pomba no ar (1978) e A deusa de mármore escrava do Diabo (1978). Ambos enredos giram em torno de temáticas sobrenaturais como pano de fundo à uma insurgência de mulheres iradas contra a dominação masculina, cisheteronormativa, monogâmica e cristã — já que os “ataques” envolvem traições e outras disputas.

Tais produções suscitam uma disputa em torno de autoria com José Mojica Marins (o Zé do Caixão), que interpretou papéis nestes e afirmava ter codirigido as obras (sob o pseudônimo J. Avelar) e não ter recebido os devidos créditos. Em especial à Folha de São Paulo sobre filmes trash, recupero uma passagem sua sobre tal causo:

Pelo país, outros amantes da sétima arte aventuram-se a realizar filmes baratos, mas muito originais. Nunca admiti que meus filmes fosse [sic] rotulados como ‘lixo’. Ao longo de minha carreira, sempre me esforcei ao máximo para realizar obras de qualidade sem um centavo no bolso. Levando-se em conta o sucesso e a popularidade dos filmes de Zé do Caixão, acredito que tenha me saído bem. Trash mesmo só fiz quando me aventurei pelo cinema erótico. ‘24 Horas de Sexo Explícito’ foi rodado em uma semana, gastando o mínimo possível. No final dos anos 70, me vi envolvido com outra autêntica bomba: ‘A Deusa de Mármore’, que ultrapassou o limite aceitável do trash e descambou para o lixão puro e simples. Quando percebi o abacaxi que me esperava, tratei de saltar da cadeira de diretor e participei discretamente apenas como ator, só para não contrariar a estrela da fita, Rosângela Maldonado, que assumiu pessoalmente a direção. Briguei muito para que a vaidosa coroa Rosângela aceitasse que meu personagem, o capeta em pessoa, tivesse ao lado algumas diabinhas formosas. Inferno só com macho, para mim, não dá pé! Seria muito trash para cabeça! (MARINS, José Mojica. Efeito ‘Ed Wood’: a síndrome do trash movie. São Paulo, Folha de São Paulo Ilustrada, 18/09/1998, grifos meus).

Maldonado e Mojica já tinham contracenado juntos na Boca em anos anteriores, entretanto, é justamente em 1978 que ela cria a sua produtora Panorama Filmes do Brasil, feito inédito no período, e sob esta lança os dois filmes comentados. Maldonado também é responsável pela direção criativa destes, encarregando-se ademais pelo figurino e maquiagem, elementos fundamentais ao cinema fantasioso. Porém, como vemos na passagem supracitada, seu cinema era “muito trash para cabeça”, ou será que causava incômodo maior alguns dos seus deslocamentos dentro da Boca? Já não era tão jovem quanto outras colegas de profissão, cuja beleza e sensualidade — dentro do sexploitation — eram sim dimensionadas através da geração, mas é justamente aos 50 anos que confronta outros pares com a sua escrita e proposições, chegando alada — em suas asas de pombas — até nós e eles.

As dinâmicas de narrativas, corporalidades, territórios, autorias, tal qual as disputas em torno de representar o “povo brasileiro” de uma forma fidedigna ainda nos movimenta. Entre as fagulhas daqui lançadas percebo que as pornochanchadas também inflamam este debate há mais de 50 anos interpelando não apenas mulheres brancas e não brancas, mas toda uma estrutura, inclusive no que diz respeito ao que a prática sexual ocupa em nossos horizontes imaginativos impactados e dialogados na cultura pop. Nas últimas duas décadas é que temos nos voltado à sua análise, acessando seus contextos e espectatorialidade, traçando outros contornos ou pontos de partida. O exercício aqui exposto é de salvaguarda, quase um compromisso por e pelas frestas fílmicas longe de se encerrar e, talvez por isso, tão dialógico, coparticipativo e inflamável quanto elas. Quanto é possível dessacralizar essas e outras tantas ‘diabinhas’? Quantas Cinematecas podem surgir no meio deste inflamar?

(PARA BARBARA)

Em meados de 2004, Joan Didion daria início a uma das suas obras mais densas e conhecidas, O ano do pensamento mágico, uma recapitulação do período que se sucedeu após a morte do marido enquanto a filha era mantida internada em estado grave de doença. As primeiras frases de Didion no livro falam do abalo provocado por uma morte súbita: “A vida muda rapidamente. / A vida muda em um instante./ Você se senta para jantar, e a vida que você conhecia termina. / A questão da autopiedade.”. John Dunne, com quem era casada há quase 40 anos, havia padecido de um ataque cardíaco sentado à mesa esperando pelo jantar, e esses versos ficariam em suspensão até que a escritora conseguisse retomar meses mais tarde a empreitada de mergulhar na dor e nas angústias que permeavam sua recente condição de viuvez.

“Essa é minha tentativa de entender o período que se seguiu, as semanas e então os meses que levaram com eles qualquer ideia fixa que eu pudesse ter sobre a morte, sobre a doença, sobre probabilidade e sorte, sobre boa e má fortuna, sobre casamento, filhos e memória, sobre a dor, sobre a maneira como as pessoas lidam ou não com o fato de que a vida acaba, sobre como a sanidade é frágil, sobre a própria vida. Fui escritora a vida inteira. Assim, mesmo ainda criança, muito antes de as coisas que escrevia começarem a ser publicadas, desenvolvi a percepção de que o significado em si residia no ritmo das palavras, das frases e dos parágrafos, uma técnica para reter o que eu pensava e acreditava por trás de um verniz cada vez mais impenetrável. A forma como escrevo é o que sou, ou o que me tornei; entretanto, neste caso, gostaria de ter, em vez das palavras e de seus ritmos, uma sala de edição equipada com um Avid, um sistema de edição digital no qual pudesse pressionar um botão e desmontar a sequência do tempo, mostrar a você, ao mesmo tempo, todos os fotogramas da memória que me vêm à mente agora, e deixar que escolha as sequências, as expressões ligeiramente distintas, as leituras variantes das mesmas falas. Neste caso, as palavras não me bastam para encontrar um significado. Neste caso, preciso que o que penso e acredito seja penetrável, ao menos para mim mesma.”

Ao mencionar o desejo por uma sala de edição na qual pudesse demonstrar e desmontar as memórias, em oposição à aparente afasia que lhe tomou de assalto quando as palavras já não bastavam para dar vazão ao luto, Didion deixa pairar um tipo de indagação preciosa: e se, frente à morte, pudéssemos acessar através de imagens o legado de uma vida? Barbara Hammer, cineasta com 50 anos de carreira cuja obra ressoa, entre tantas outras coisas, a vivacidade dos corpos e das vozes femininas em contato direto com o mundo, vai chegar bem perto de responder essa questão.

Hammer morreu em 16 de março de 2019, aos 79 anos de idade, tendo convivido nos últimos 13 com um câncer de ovário com metástase nos pulmões. Em uma entrevista realizada à New Yorker cerca de um mês antes de sua morte (sua “Exit Interview”), vai falar abertamente sobre a opção pela prática de assistência aos pacientes terminais que prioriza o alívio da dor diante da impossibilidade de recuperação — popularmente conhecida como tratamento paliativo — e sobre como a experiência passou a atravessar seu trabalho e seus instantes finais ao lado da companheira de longa data, Florie Burke.

Em 2018, a realizadora vai apresentar em pelo menos quatro ocasiões diferentes a leitura/performance “The Art of Dying or (Palliative Art Making in the Age of Anxiety)”, idealizada a partir das Cartas para um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke, e da sua relação com o paliativismo. Contando com a exibição de alguns de seus filmes (Dyketactics, 1974; Sync Touch, 1981; Sanctus,1990), Barbara Hammer faz uma retrospectiva da sua trajetória artística assumindo uma postura generosa de conselheira para as novas gerações de artistas, enquanto advoga por mais abertura para as discussões em torno de um assunto que julga tão desprezado no meio: a inevitabilidade da morte.

“Há um medo geral de falar sobre a morte no mundo ocidental. É como se, ao não mencioná-la e discuti-la, ela desaparecesse. Nós mesmos prestamos um desserviço ao não nos engajarmos em ruminações sobre esta força vital tão poderosa. Pois não estamos vivos até nosso último suspiro? E isto não é um direito de passagem que desejamos abordar em nossa arte? Em nossos seminários? E em nossas exposições no museu? Ao hesitarmos em enfrentar a última fase da vida, damos uma mensagem para nos calarmos. (…) Em vez disso, eu tenho discutido sobre a doença terminal. Nós, no mundo da arte, todos nós: artistas, curadores, administradores, amantes da arte também, estamos evitando um dos assuntos mais potentes que podemos abordar.”

No fim da leitura, as convencionais “perguntas e respostas” (Q&A) são convertidas no que a diretora vai chamar de “respostas e perguntas” (A&Q), momento no qual se aproxima de alguns indivíduos da plateia e busca saber sobre as suas impressões — um diálogo sem hierarquias que vai caracterizar grande parte da sua filmografia. Essa despedida, que toma contornos de compartilhamento e de conversa sincera, é um elemento indissociável do caminho que traça para que outros possam continuar acompanhando seus passos, ainda que não esteja mais presente. Numa operação semelhante, com o apoio de uma bolsa do Wexner Center, Hammer vai convidar quatro cineastas com os quais possuía afinidades criativas — Lynne Sachs, Deborah Stratman, Mark Street and Dan Veltri — para concretizar cinco(1) filmes inteiramente novos tendo como ponto de partida um gesto de apropriação de seus arquivos e seus projetos inacabados.

Até agora, somente duas obras já puderam ser finalizadas e circular livremente por festivais e canais de streaming (incluindo uma pequena mostra no Mubi chamada “Ways of seeing with Barbara Hammer”). A seguir, algumas notas sobre dois curta-metragens, A Month of Single Frames (for Barbara Hammer) (2019), de Lynne Sachs, e Vever (for Barbara) (2019), de Deborah Stratman:

A Month of Single Frames

(for Barbara Hammer)

Realizado a partir de imagens e notas que Barbara Hammer fez durante uma residência artística em Duneshack, na região da costa marítima de Cape Cod, Massachusetts, em 1998, A Month of Single Frames é a revisitação de um momento de criação solitária da diretora e sua relação com a paisagem que se desdobra como tema cinematográfico possível. Assumindo o próprio tom arquivístico, o curta vai ser guiado por uma conversa gravada entre Lynne Sachs (responsável por sua concretização) e Hammer, que inicialmente dá as coordenadas temporais e espaciais da narração: agosto de 2018, em seu estúdio em Westbeth, complexo habitacional para artistas em Nova York.

A voz já envelhecida reverbera no espaço, e, por um segundo, na escuridão total da tela de abertura, intuímos alguma coisa do ambiente no qual as duas realizadoras e amigas se encontram, e da proximidade ali concebida. Essa voz do agora, enquanto lê passagens do diário de 98, vai acessar um estágio primordial da criação artística (o nada, o ponto de partida, o experimento), ao passo que é entrecortada por intervalos de silêncio absoluto e imagens de uma natureza animista que ora se agita ora adormece. Insetos gigantes, o corpo nu da diretora eriçado com um jato de água gelada ao ar livre, a junção do céu e das dunas em tons incomuns. Somos introduzidos a um território de intimidade e descobrimento constante, guiados pela câmera 16mm que acaricia os elementos desse cenário recluso, explorando suas texturas, cores e formatos.

Os primeiros vislumbres do conjunto da obra de Sachs revelam a sintonia que se conserva entre as duas diretoras: artista multimídia, poeta, escritora de ficção, performer e cineasta, ela vai também, à sua maneira, conceber um cinema que muitas vezes articula o universo entendido como o das grandes causas (o ativismo, os movimentos pacifistas, o estudo da representação e condição femininas) e as questões que perpassam o familiar (os retratos da filha, do pai, as colaborações com o irmão, Ira Sachs) e o íntimo. O método composicional e o reaproveitamento de arquivos, a câmera que se porta como extensão do braço, dos dedos, da mão, numa cadência de familiaridade com o objeto filmado, tudo isso vai se avizinhar da proposta e das próprias práticas de Barbara Hammer, que dá início ao seu relato falando sobre o aspecto de “folha em branco” que os dias na residência em Duneshack lhe reservaram:

“Eu me senti obrigada a não fazer absolutamente nada. Não há absolutamente nada a fazer. Tudo espera ansiosamente pela descoberta. Esta manhã, eu comecei o filme. Eu não o filmei — eu o vi. A sombra triangular escura do barracão pela janela oeste no quarto do andar de cima encolhe e desaparece de sua formidável presença pelo sol que se levantava constantemente no céu. Enquanto eu permanecia sentada, transpirando, pacientemente emoldurando segundo por segundo.”

Em seu livro Hammer! Making Movies out of Life and Sex, Hammer vai listar e estruturar uma série de fatores que acredita estarem diretamente relacionados ao seu processo criativo. Entre “intuição”, “confiança pessoal” e “espontaneidade e fluxo”, o tópico “lembre-se da solidão da criatividade” sobressai como um canal de ligação direta para o que vemos em A Month of Single Frames. A “solidão da criatividade” da qual fala é materializada no plano deslocado, decomposto opticamente no seu filme não filmado, mas visto, e na imagem persistente da cabana sem eletricidade ou água corrente que habitaria por um mês. Observada à distância, sob as nuvens aceleradas e desaceleradas das inúmeras tentativas de time-lapse, a cabana ocupa um ponto central e isolado na paisagem e em seus procedimentos experimentais.

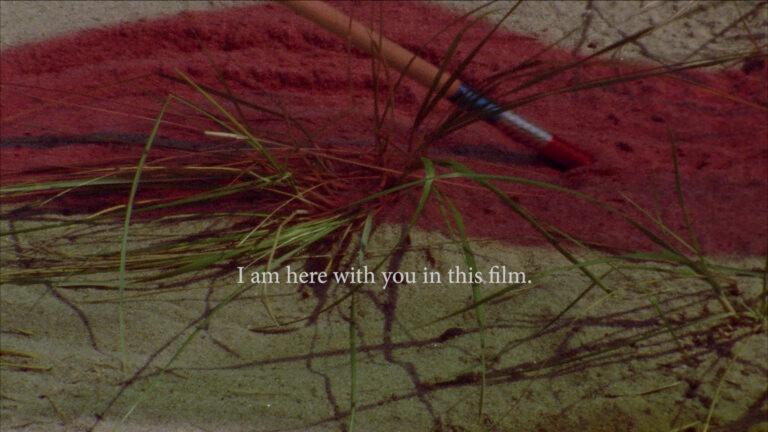

“o que eu realmente quero fazer aqui é projetar luzes coloridas nas dunas, usando o sol como projetor”

Em determinado momento, a leitura do diário leva a uma descrição detalhada de experiências feitas com filtros e diferentes proposições para operar o fluxo de captação da câmera, a grama comprida e fina que cresce entre as dunas é tomada por pequenos pedaços retangulares de plástico colorido, e uma série de planos de sombras multicor na areia é exibida com um texto, que, segundo Sachs, teria sido lhe revelado em um sonho durante a edição: você está sozinha/ estou aqui com você neste filme/ há outras aqui conosco/ estamos todas juntas. Pouco depois, um grupo de mulheres segurando folhas de papel celofane amarelas, verdes, azuis e cor de rosa é visto se movimentando de forma a dar prosseguimento com as projeções luminosas de Barbara Hammer. Lynne Sachs faz observações sobre as anotações que até agora, nostalgicamente, guiaram nossas impressões. Ela tenta retomar uma coisa ou outra, pede a Hammer que comente um tópico, as duas se atrapalham e se entendem logo em seguida.

A partir do exercício colaborativo que desloca do tempo e de seus propósitos iniciais (Barbara Hammer diria que nunca usou tais imagens porque eram “bonitas demais”) os arquivos pessoais de Hammer, Sachs vai estabelecer um vínculo que respeita ainda a introspecção e o afastamento como momentos essenciais do desenvolvimento de um fazer artístico. A colaboração entre duas mulheres de gerações diferentes se confunde com o próprio exercício de montagem, de uma composição que depende de cada single frame, em toda a sua complexidade. Por fim, entre comentários sobre o envelhecimento e a constatação da própria Lynne Sachs de que fará 60 anos em breve, a mensagem singela revelada na tela se materializa como contato de algum lugar no futuro, e é clara e apaziguadora: não há nada o que temer, você sempre será vista e ouvida.

Vever (for Barbara)

Barbara Hammer contava que ainda vivia com o marido “numa casa no bosque” na Califórnia quando certo dia, ouvindo o rádio, se descobriria feminista aos 30 anos de idade (mais ou menos por aí se “descobriria” lésbica também). Um ano depois, abandonou o casamento, decidiu partir em seu Volkswagen para Berkeley, foi presenteada com uma câmera super-8 e desde então não pararia de fazer filmes até sua morte, somando mais de 60 obras. Acompanhou manifestações nas quais perguntava despudoradamente detalhes íntimos sobre a vida sexual dos participantes, se envolveu de maneira fervorosa com as discussões de gênero, tratou da sexualidade e desejo femininos com a atenção que merecem (filmando mais de uma vez o enlace dos corpos e o frenesi) e se tornou um ícone inestimável do dito cinema queer. O tipo de trajetória extraordinária cujos detalhes se acumulam numa relação simbiótica entre arte e vida.

Acrescentando mais uma camada à narrativa, em 1975 Hammer iria sozinha numa motocicleta BMW para a Guatemala, no intuito de investigar os processos culturais por trás das vestimentas dos indígenas e como o modelo de mercado ocidentalizado afetava seus mecanismos de troca e comércio. Com as imagens realizadas ali e deixadas de lado posteriormente, Deborah Stratman vai tecer um olhar que se apoia não só nos ecos antropológicos de Barbara Hammer, mas vai exercer um papel fundamental na elaboração de encadeamentos entre a diretora e Maya Deren, cineasta associada ao movimento surrealista e independente novaiorquino cujas anotações sobre mito e história no Haiti nos anos 50 vão servir de fio condutor para se pensar o papel do artista enquanto observador ativo de culturas dissonantes.

Conhecida por sua abordagem ensaística na reapropriação de arquivos tendo o som como elemento de destaque, Stratman vai desenvolver a paisagem sonora de Vever partindo de um telefonema como voz over, e se em A Month of Single Frames a voz de Hammer já carregava titubeante a idade avançada, aqui ela é quase irreconhecível, rouca, suspirante. Na ligação, a realizadora explica os motivos que a levaram a abandonar o projeto: nunca conseguiu encontrar um contexto pessoal ou um sentido político para aquelas imagens, e a falta de dinheiro (na época vivia num “porão sem água corrente ou banheiro, com apenas 100 dólares na conta”) também não contribuiu para que pudesse empreender tempo e energia tentando encontrá-los.

Através da concatenação do texto de Deren — cujas frases em destaque refletem, entre outras coisas, sobre as dificuldades encontradas quando a realidade do material não corresponde ao que foi idealizado inicialmente — e do depoimento de Hammer, o filme vai tratar também de um sentimento compartilhado por ambas: a frustração com a imprevisibilidade que percorre certos estágios da criação. Nesse sentido, tanto a obra de Deborah Stratman quanto a de Lynne Sachs oferecem uma perspectiva interna do processo criativo de Hammer, se abrindo ainda para a universalidade de temas como solidão e insatisfação na arte.

Quanto às imagens, vemos guatemaltecos olhando diretamente para a câmera como se posassem para um retrato de família, envolvidos em tecidos de cores quentes e estampas que simulam criaturas e vegetação. Os mercados repletos de frutas e legumes, as trocas e interações intermediadas por cestos em movimentação acima das cabeças e vendedores de Pepsi com uniformes brancos contrastando com o cenário. Tudo isso aglutinado pelas palavras de Maya Deren corridas na tela, pela trilha sóbria que seu marido, Teiji Ito, compôs para seu primeiro filme, Meshes of the Afternoon (1943), e por cartelas com símbolos de invocação de entidades do Vodu (os chamados “vever”), também feitos por Ito no período de imersão do casal nas crenças haitianas.

Ainda que Vever se caracterize por um tipo de curiosidade cultural que dispersa a câmera entre rostos desconhecidos e pela profusão de símbolos, referências e citações aparentemente distantes, o que sobressai das correlações trabalhadas na montagem de Deborah Stratman é um movimento convocatório e acima de tudo celebratório de visões femininas complementares, que exemplificam a colaboração não só como possibilidade de conclusão de uma obra, mas também como possibilidade de encontro para além da existência física. E quem poderia dizer que seria possível um dia ver Maya Deren e Barbara Hammer compartilhando o mesmo espaço nos créditos finais?

(Para Barbara e com Barbara)

“Morrer é uma arte como tudo o mais/ nisso sou excepcional”, diria Sylvia Plath um tanto amargamente em “Lady Lazarus”. É sabido que provavelmente referenciava suas inúmeras tentativas de suicídio, mas se existe de fato a autoridade de uma licença poética, ela é evocada aqui para permitir a contemplação de um outro quadro: em mais de uma ocasião, Barbara Hammer diria que ler biografias de artistas se tornaria para ela uma forma de estabelecer conexões e de descobrir por si mesma “como ser uma artista”. Buscar na vida de quem se admira pontos de intercessão para compreender a própria vida como parte de algo maior foi um dos tantos conselhos deixados pela diretora, e agora, após sua partida, resta a nós o mesmo gesto: a admiração e a compreensão de que viveu e morreu excepcionalmente, fez da despedida uma obra viva, que se abre ainda hoje num movimento contínuo de criação. Ao final de seu livro, Hammer vai afirmar que gostaria de ter seu trabalho lembrado nem que fosse por meio de seus escritos (“um filme precisa ser projetado, um livro só precisa ser aberto”), e de certa forma é reconfortante pensar que, ao contrário do que imaginava, sua memória vai perdurar por tantas vias possíveis.

GESTO DE AMOR EM FILME: RETRATOS DE HIDEKO E HIA SÁ SÁ — HAI YAH!

I

Notas sobre Olga Futemma, cineasta

Acredito que seria errado começar esse texto dizendo que os anos 1970 e 1980 ficaram marcados por uma alta produção de filmes (curtos) realizados por mulheres no Brasil, nunca antes vista na história do cinema. Não por ser uma inverdade, mas porque dificilmente esses anos ficaram marcados por isso. Pouco se conhece sobre essa produção e pouco se conhece sobre as diretoras que atuaram nesse período. Olga Futemma é uma delas.

Como muitas outras realizadoras da sua época, Olga dirigiu apenas alguns filmes através do parco financiamento das políticas públicas. Seis, no total. Nenhum longa-metragem. Também como muitas outras realizadoras da sua época, Olga se afastou do fazer cinematográfico ainda nos anos 1980, interrompendo sua carreira como diretora. Não se afastou, entretanto, do cinema. Imersa na cultura cinematográfica japonesa do bairro da Liberdade desde criança e passando pelo curso de Cinema da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Olga realizou um extenso trabalho na Cinemateca Brasileira, que perdurou por mais de trinta anos.

As obras de Olga são infectadas por essa proximidade corpo a corpo com o cinema. São filmes que se desdobram sobre a representação, sobre a tela, sobre a performance e sobre o cinema como lugar de memória e preservação. São filmes também sobre a espectatorialidade, sobre o sentimento infantil, o deslumbramento mágico de assistir à tela. Nada mais cinematográfico que isso e também nada mais pessoal. Antes mesmo de Um passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2001) e 33 (Kiko Goifman, 2002), Olga já discutia as relações do “eu” e, sobretudo, do “nós” em seus filmes, quando pouquíssimas narrativas no cinema brasileiro se voltavam para uma esfera autobiográfica.

O “nós” também está colocado nesse ponto de encontro com o cinema. Filha de imigrantes okinawanos, Olga dedicou a maioria das suas obras às questões da imigração japonesa, da experiência de ser e estar entre culturas e do convívio das gerações, a partir de um caminho que navega constantemente entre o singular e o plural, entre Olga e a comunidade da qual participa. O cinema estaria aí, portanto, como lugar de vínculo, um espaço em que é possível conectar as várias gerações e as diferentes culturas.

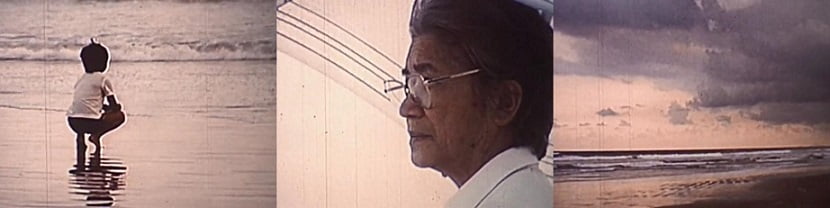

A epítome dessas relações aparece em dois dos seus filmes com maior força, Retratos de Hideko (1981) e Hia sá sá — hai yah! (1985). O primeiro aborda quatro gerações de mulheres japonesas a partir de uma perspectiva identitária e cultural, em que a ocidentalização e a manutenção da tradição surgem como grandes temas. Para tanto, Olga usa da própria voz para organizar o filme, que conta com entrevistas, performances e registros do cotidiano do bairro da Liberdade, em São Paulo. Já a narrativa de Hia sá sá — hai yah! é atravessada pela figura de Nobu-chan, uma menina de mais ou menos sete anos de idade. Sua imagem é constante e a voz over de Olga é dedicada a ela, em uma espécie de filme-carta. Aqui, as questões debatidas se tornam mais complexas, já que a experiência entre culturas se intensifica ao lidar com uma identidade que é tripla: a brasileira, a japonesa e a okinawana.

II

Desenho e memória

Vemos um primeiro plano de uma mulher adulta, talvez com pouco mais de trinta anos. Seu traje, sua maquiagem e seus adornos remetem à figura tradicional da gueixa. A primeira voz que ouvimos, entretanto, é a de Olga atrás da câmera. Como entrevistadora, ela pergunta para a mulher se nasceu no Brasil, ao que ela responde que sim. Logo depois, Olga pergunta como se sente vestida daquele jeito. “Um pouco de medo e feliz ao mesmo tempo”, responde. A imagem então congela, e a tela é recortada em um pequeno retângulo, emoldurando o rosto da entrevistada. Junto a essa imagem, ouvimos Olga novamente, mas dessa vez em voz over. Não mais na posição de entrevistadora, ela agora fala diretamente conosco, espectadores, sobre a sua vontade enquanto diretora naquele filme: “Eu não quis fazer um filme sobre a mulher japonesa, suas filhas, suas netas. Eu quis apenas desenhar seus retratos. Este é um filme de retratos.”

Assim se inicia Retratos de Hideko, através de uma ruptura, não só internamente no filme, como também com o que se estava fazendo em termos de documentário na época. Se o jogo simples de perguntas e respostas define o tom para uma estrutura tradicional do documentário, Olga imediatamente rompe com essa estrutura. A imagem congelada, o recorte dentro do plano e a voz over afirmam: este não é um documentário tradicional, não é um filme sobre a mulher japonesa e suas diferentes gerações, mas um filme no qual Olga irá “desenhar” retratos. Desenhar. Não registrar, captar, mostrar, mas desenhar. Desenhar envolve certa elaboração criativa, a produção de uma imagem que pode ser muito similar ao que é real, mas nunca de fato o é. Não seria essa também a principal característica do documentário? A impossibilidade da representação? É impossível representar a mulher japonesa como ela realmente é, mas é possível construir a mulher japonesa a partir da subjetividade de Olga. É possível desenhá-las. Como ela vê, sente e relembra as mulheres japonesas de seu convívio? Como ela, sendo de uma segunda geração de imigrantes japoneses, se vê, se sente e se relembra? Está aí posta a dimensão pessoal do filme, que permeia não apenas aquilo que é próprio da trajetória privada de Olga, mas também a sua visão de mundo enquanto indivíduo, enquanto em suas características mais próprias. Nesse caso, não há espaço para generalizações. Não há espaço para o sociológico.

Não é apenas Retratos de Hideko que segue essa lógica. Em Hia sá sá — hai yah!, a proposta de Olga é, dentre uma variedade de questões, recontar de forma bastante subjetiva a história migratória dos seus antepassados. Para iniciar essa narrativa, Olga apresenta as mulheres da primeira geração de imigrantes okinawanos. Na imagem, enquanto elas se pintam e colocam seus quimonos, Olga se pergunta em voz over: “Aquarela, nanquim, óleo, guache. Quem são elas?”, para depois responder, “Mais fácil dizer o que lembram. Aventais azuis de mercado e feira, rachaduras irreversíveis nos pés, mas as pernas em meias de seda.” Cada elemento presente na fala é uma reelaboração das características dessas mulheres a partir da intimidade familiar de Olga. A manutenção das tradições representada na aquarela, no nanquim, no óleo e na guache; o trabalho como traço marcante dessa geração nos aventais azuis e nas rachaduras nos pés; a graciosidade que persevera mesmo em tempos difíceis nas pernas vestidas em meias de seda. Assim, o interesse de Olga não está em uma imagem exata de quem e como essas mulheres são, e se apresentam, mas em como elas habitam seu imaginário e sua memória afetiva.

III

Duas imagens

Em Retratos de Hideko, duas imagens são recorrentes. Na primeira, em um palco de fundo preto, a câmera acompanha a mulher entrevistada por Olga no início do filme. Com a mesma vestimenta e pintura, ela performa uma dança de movimentos bastante sutis e contidos ao som de uma delicada música tradicional japonesa. Na outra imagem, temos o mesmo palco. Porém, quem agora dança é uma outra mulher, talvez alguns poucos anos mais jovem. Diferente da primeira dançarina, que usava o cabelo preso e arrumado, além das vestimentas tradicionais que cobriam seu corpo inteiro, a segunda usa apenas um vestido simples e transparente, os cabelos soltos e bagunçados. Ela performa uma dança moderna, de movimentos bruscos, expansivos e frenéticos. Cria-se um contraste, uma dicotomia entre o tradicional e o moderno, entre o recato e a maior liberdade com o corpo, como se as duas gerações, cada qual representada em uma dança, se opusessem. Entretanto, há algo que as conecta, algo que está presente no próprio princípio do gesto que é bastante similar. Não há, portanto, uma separação pautada pela diferença, mas um vínculo que sobrevive através da tradição e da expressão artística, repassada de geração em geração.

IV

Retratos de Olga

Diz a voz over de Olga em Retratos de Hideko:

Hideko, Ivonice, Miriam, Akiri. Falar sobre vocês é falar em mudanças que ainda se processam. O que vejo são rugas, medo e uma vontade de compreender o que nossas mães, nossas avós não podiam, e ao mesmo tempo não perder tudo o que elas sabiam.

Quem é Hideko? Em nenhum momento Hideko é apresentada em imagem e nome. Em nenhum momento se diz, “essa é Hideko”. Ainda assim, nós conhecemos Hideko, nós conhecemos seus retratos. Olga também é Hideko e também é Ivonice, Miriam e Akiri, mulheres de uma mesma geração, criadas pela mesma geração de mães e avós japonesas. Mas Olga desenha muitos outros retratos, retratos da tia-avó, de uma criança no colo de seus pais, de mulheres idosas na feira, de jovens adultas tentando dominar a arte da ikebana, de uma adolescente no rinque de patinação. Retratos de Hideko, as várias gerações contidas em uma só. Hideko e Olga são, ao mesmo tempo e de uma vez só, as mudanças que se manifestam e as tradições que perduram.

V

Coração okinawano

Em Hia sá sá — hai yah!, o mar é o início. Na areia, uma mulher idosa está sentada debaixo de um guarda-sol. Ela olha para a paisagem, mas também para a criança que caminha na orla, com os pés na água. A trilha sonora é bastante melancólica e, ao fundo, ouvimos o som das ondas e do vento, enquanto a câmera acompanha a caminhada do menino. Após um movimento de zoom in, ele se agacha e encara o horizonte. Em primeiro plano, a imagem da mulher retorna e cria-se uma relação de olhares complementada pela imagem seguinte, onde vemos apenas o mar. Avó e neto (uma relação subentendida) olham, portanto, para a mesma direção, para a mesma cena. Sobre esse último plano, surge o texto:

Okinawa, arquipélago a 600 km do Japão. Okinawa é o Japão. Mas seu coração sempre foi okinawano. Nós, brasileiros, descendentes de okinawanos, herdamos esta primeira ambiguidade. Até que nossos corações escaparam desta dualidade e ficou o grito.

Olga, nesse momento, não narra com a voz, opta pelo texto escrito. Também não usa a primeira pessoa do singular ou afirma sua posição como diretora (“eu quis fazer um filme…”), mas assume diretamente o “nós”. Nós, brasileiros, descendentes de okinawanos. Se Hia sá sá — hai yah! tem início nas águas do oceano, é porque são nelas que essa história começa. Foi através do mar que os primeiros imigrantes okinawanos chegaram ao Brasil e é, portanto, o mar que se constitui como o vínculo entre o passado e o presente no filme. Ao mostrar avó e neto olhando para o mesmo horizonte, como se olhassem na verdade para Okinawa, Olga estabelece uma relação de origem compartilhada entre as gerações, origem essa que transborda na forma como os laços familiares, afetivos e culturais são organizados e constituídos.

VI

Gesto de amor

O mar é o início, mas a continuidade reside na figura feminina. As mulheres são colocadas, em ambos os filmes, como portadoras da cultura japonesa e okinawana, presenças fundamentais para a manutenção das tradições não apenas no espaço artístico do palco, mas também no cotidiano do dia a dia. Assim, são as mulheres mais velhas que ensinam ikebana para as mais jovens, que repassam os gestos da dança, as técnicas do canto e o aprendizado da língua. Também elas são os pilares do vínculo geracional, em que a arte, a cultura e a figura feminina se mesclam em uma só.

O fim de Hia sá sá — hai yah! sintetiza essas questões. Em uma última voz over que recai sobre Nobu-chan adormecida, Olga manifesta um desejo:

Duvido que os seus sonhos sejam o mar, Nobu-chan. Mais provável que a sua busca seja de estrelas. O certo é que quando se debruçar sob as ondas de Okinawa, você o faça apenas num gesto de amor.

A imagem que encerra o filme, entretanto, é a imagem de sua mãe dançando na areia da praia, de costas para a água. Ali, invisível para além do horizonte do oceano, está Okinawa. É, portanto, em terra firme e através dessa figura materna que performa no próprio corpo a cultura de origem, que é possível a conexão entre os dois lados do oceano. Mais uma vez, emerge a ideia da expressão artística e cultural como elo que mantém Japão e Okinawa vivos entre as gerações. Olga, que se expressa por intermédio do cinema, conecta ela também os dois lados do oceano em uma coisa só. Hia sá sá — hai yah!, esse é o seu gesto de amor.

Filmografia de Olga Futemma

Sob as pedras do chão (1973) | 35mm, 23 min, documentário

Trabalhadoras metalúrgicas (codireção Renato Tapajós, 1978) | 16mm, 15 min, documentário

Retratos de Hideko (1981) | 35mm, 10 min, documentário

Hia sá sá – hai yah! (1985) | U-matic, 27 min, documentário

Caminho da memória (1988) | sem informação disponívelChá verde e arroz (1989) | 35mm, 12min, ficção

O AUDIOVISUAL AUTORREFERENCIAL DA DIÁSPORA NEGRA

“É importante saber que o que eu estou vivendo agora é o futuro que alguém sonhou para mim há muito tempo, e por isso que eu peço a benção dessas pessoas mais velhas”

Trecho inicial de NoirBLUE – les déplacements d’une danse, de Ana Pi.

A autorreferência artística ou o que se vem chamando de arte autorreferencial, como a própria etimologia da palavra explica, remete ao processo de falar de ou referir-se a si mesmo. É a capacidade de refletir o “eu-autor” que envolve questões de metalinguagem, identidade e memória. Já existem alguns estudos que percebem uma tendência a essa prática nas artes contemporâneas, principalmente no audiovisual, com obras cada vez mais em primeira pessoa, autorreferenciais, autorreflexivas, autotélicas. Autorretratos, filmes-ensaio, filmes-diário são alguns dos processos que revelam uma tendência que vai desde um resgate da memória familiar, através dos arquivos — como álbuns de fotografias e vídeos caseiros — a pesquisas sobre ancestralidade e origens familiares, que envolvem rituais de reimigração, pesquisas sobre identidade e história.

Se por um lado temos alguns trabalhos e autores já bem consagrados dentro do arcabouço temático, como o diretor Jonas Mekas, que ao longo dos seus mais de cinquenta anos de carreira construiu uma obra em torno do filme-diário, tornando-se um precursor do gênero e contribuindo para se pensar a autorrepresentação na esfera do audiovisual; ou Andrea Tonacci em Já Visto Jamais Visto (2013), em que utiliza de filmes e fotografias de seu acervo para investigar a passagem dos anos e o seu processo de amadurecimento enquanto pessoa e também enquanto diretor; ou ainda outros movimentos importantes, intimamente ligados aos documentários autobiográficos, herdeiros da tradição do cinema direto, como Miriam Weinstein, Kiko Goifman com 33 (2002), e Um Passaporte Húngaro (2001), de Sandra Kogut.

Por outro lado, quando se pensa em memórias afrodiaspóricas, em corpos pretos e afrodescendentes, os exemplos se tornam mais escassos, e mais recentes. Eu, autora, eu, mulher negra, fiz meu caminho ao autorreferencial em 2019 quando participei de um curso na Escola de Cine e TV de Cuba (EICTV). Apesar desse estilo altamente filosófico e reflexivo, que ajudou muito a me reconhecer e assumir como cineasta (e também que tipo de cineasta eu sou), por outro lado faltavam referências mais próximas a mim: onde estavam os trabalhos autorreferenciais de pessoas negras e indígenas?

Muitos desses trabalhos partem justamente de dois conceitos praticamente opostos: ausência e registro. Ausência que gera uma busca, uma busca por um passado, por uma identidade, por sua própria história. Ausência de registros, de arquivos, de memória, ou o apagamento e esquecimento de uma história. O registro de um cotidiano, um diário. Nos primórdios do cinema, muitos dos filmes tinham essa característica, de serem registros da realidade, do cotidiano, do dia a dia, da cidade. O registro está intrinsecamente ligado à representação, ou seja, estamos falando de representatividade (ou a falta dela).

“Representatividade, vem do ato de sentir-se representado, por alguém ou movimento mais influente, geralmente nas grandes mídias. Representatividade é, também, a qualidade de nos sentirmos representados por um grupo, indivíduo ou expressão humana, em nossas características, sejam elas físicas, comportamentais ou socioculturais. É por meio desta qualidade que nos sentimos parte de um grupo, pertencentes a ele, compartilhando experiências, impressões, sentimentos e pensamentos com seus membros” (FARIAS).

A representatividade está, como se pode constatar, fortemente vinculada à noção de identidade, mas apesar das conquistas recentes, como o dia da Consciência Negra no Brasil e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, existe toda uma luta que é inesgotável, pois parte de um processo de desconstrução da estrutura. No caso do audiovisual, se busca não só essa representatividade como também parte-se de um processo de rememoração e revisionamento da história. O curta-metragem Something Good — Negro Kiss (1898)hoje talvez seja um dos principais exemplos de como esse debate sobre a falta de registros e de representatividade negra está em pauta. A obra foiredescoberta somente em 2017 e adicionada ao American National Film Registry em 2018, e acredita-se seja a primeira representação cinematográfica da afeição entre um casal afro-americano. Um gesto tão simples e representativo, assim como são as histórias familiares. Por que quando falamos de amor, algo tão universal, sempre mostramos os mesmo tipos de pessoas, os mesmo tipos de imagens? Se tomamos como base pessoas negras e suas histórias, a ausência se torna mais presente e a necessidade de um registro ainda mais necessário. Como podem cineastas negros autorepresentarem-se e refletir sobre seus trabalhos se por muito tempo fomos literalmente ignorados e apagados?

Por isso, quando escrevo audiovisual autorreferencial da diáspora negra, estou falando de formas mais contemporâneas, pois só recentemente tomamos os meios para conseguir refletir sobre nossa existência e falta dela nos meios de comunicação na arte. Não à toa grandes partes das nossas produções nesse sentido são curta-metragens, vídeos, performances, ensaios. Alguns exemplos que tratam do registro desse cotidiano que corporificam autores e famílias negras em tela são Filme de Família Preta (2019), de Flávio Rocha, Dádiva (2020), de Evelyn Santos, e os filmes da diretora negra americana Camille Billops, que inclusive falam sobre essa busca por sua história e traumas. Esses filmes e o curta-metragem Travessia (2017), da brasileira Safira Moreira, usam do formato como metalinguagem crítica a essa falta de memória e de registro de pessoas negras. O uso de câmeras analógicas aqui tem um sentido de registrar aquilo que esteve ausente na maioria das famílias negras.

No caso de Travessia, Safira se motivou a fazer esse filme ao perceber a escassez de fotografias antigas de negros no Brasil, principalmente após tentar, sem sucesso, encontrar fotos de suas bisavó e avó maternas. Se é por meio da memória que histórias, pessoas e culturas sobrevivem à inevitável passagem do tempo, deixando para as futuras gerações legados e aprendizados, no filme há uma crítica às imagens antigas em que aparecem pessoas negras (como escravizadas, babás, etc.) e por isso se propõe a criar outras. Novas fotografias, novos registros, uma metalinguagem potente, que concretiza uma certa reparação histórica, afirmando que nós negros estamos aqui para sermos vistos e lembrados.

O cinema acaba por se tornar um lugar de memória. De acordo com Pierre Nora (1993), a midiatização modificou o modo de transmissão e conservação de valores — os usos da memória. Os “lugares de memória”, em sua análise, se constituem da necessidade de criação de arquivos, como suportes externos, pois constata a impossibilidade de existência de uma memória espontânea. Assim, sendo o audiovisual esse agente externo (ainda mais contemporaneamente com o celular e câmeras portáteis) que “constrói narrativas visuais e sonoras que se revelam importantes disseminadoras de conteúdos que estabelecem formas de dominação, os quais representam e constituem o imaginário simbólico da sociedade, ou seja, existe nessas produções uma ʽvontade de memóriaʼ e, assim, ʽa necessidade de criar arquivosʼ”.

A questão da memória e do apagamento, como visto, não é algo novo. As comumente chamadas “autobiografias” ou filmes em primeira pessoa têm relação muito íntima com o documentário. Falam de uma busca por identidade, por uma história, mas quando trazemos o recorte de filmes de pessoas da diáspora, esse sentimento se torna ainda mais complicado. Por exemplo, um dos temas tratados pela maioria das produções é o exílio, a morte e apagamento de uma memória familiar, ancestral. Nós não sabemos nem exatamente de onde viemos, pois vivemos o processo de escravização, em que nossos antepassados foram tirados da África. Não se trata de uma busca pessoal, mas sim de uma busca por toda uma história política, cultural que nos constitui hoje enquanto povos.

Assim trago os exemplos dos dois curtas da diretora britânica Onyeka Igwe, Sitting on a Man (2018) e Specialised Technique (2018); NoirBLUE — les déplacements d’une danse (BR 2018), de Ana Pi, e os documentários da diretora pernambucana Tila Chitunda, FotogrÁFICA (2016), e Nome de batismo — Alice (2017, melhor curta do Festival É Tudo Verdade), que falam sobre lugares de memória, deslocamento, performances e corporificação.

Sitting on a Man (2018) e Specialised Technique (2018) têm em comum a temática da dança e a apropriação de imagens da África dos arquivos do Império Britânico. Eles integram, junto com Her Name in My Mouth (2017), o tríptico No dance, no Parlaver. Onyeka nesse projeto se propõe a tratar do poder das mulheres, a resistência ao colonialismo e o problema da relação entre a comunicação e o uso da força. Sitting on a Man refere-se a uma maneira tradicional das mulheres do povo Igbo na Nigéria expressarem seu descontentamento com o mau comportamento de um homem. Elas cercam sua casa, dançam e cantam para protestar, e muitas vezes usam até da violência.

Esse tipo de ação ganhou importância histórica devido à Guerra das Mulheres de Aba (guerra liderada por mulheres nas províncias de Calabar e Owerri, no sudeste da Nigéria, em novembro e dezembro de 1929). Deveu-se à organização do sistema de administração colonial segundo o critério patriarcal europeu, com a consequente exclusão das mulheres do poder. Portanto, além do protesto contra os homens, era uma forma africana de desobediência civil e de luta sem armas, embora não inteiramente pacífica. Duas dançarinas e duas vozes confrontam o registro dos colonizadores nas três telas de Sitting on a Man. A montagem do som e os movimentos corporais jogam essa “imagem de África” e protesto. O Specialised Technique segue na linha do questionamento e protesto contra as regras estabelecidas pela Colonial Film Unit (instituição de propaganda e filmes educacionais do governo britânico) para representar os nigerianos nativos. As legendas apresentam um diálogo utópico (que não pôde nunca ocorrer) entre os personagens do filme e quem o dirige, os realizadores do Colonial Film Unit — e, por extensão, o espectador. A diretora faz perguntas a si mesma e questiona os personagens sobre como foram filmados e como gostariam que o filme tivesse sido feito. Também interage com o cartório, intervindo nele de várias maneiras.

A utopia do diálogo com esse cinema “científico”, e também a voz que “fala” ao passado desde o presente do poder colonial, respondem à irrupção de um corpo, presumivelmente o da realizadora. Ela entra no filme passando pelo feixe do projetor e filmando-o em seu colo.

Este último detalhe conecta ambas as peças, no que diz respeito ao corpo, e à falta de solução de continuidade entre a comunicação e o uso da força. Nos filmes colonialistas citados existe um poder exercido sobre quem foi filmado, contra o qual recorrer à palavra é uma ilusão. Em vez disso, os rebeldes nigerianos puderam usar a dança para impedir o funcionamento das instituições coloniais e responder à sua violência. Os curtas servem como uma tentativa de usar a proximidade crítica, estando perto ou entre o trauma visual do arquivo colonial para transformar a maneira como encontramos as pessoas que ele contém.

Tila Chitunda é diretora e produtora audiovisual em cinema e TV e é filha de refugiados angolanos. Ela transforma as histórias da sua família em documentários, investigando a memória e a relação entre as identidades dos povos brasileiro e angolano.

“Vem Tila, quem está falando é um Orixá muito próximo do orixá que lhe rege, e ele está dizendo que os caminhos estão abertos. Quando a gente busca nossa ancestralidade, a gente busca o início da nossa história, até encontrar nossa raiz e saber de que árvore nós viemos.”

Assim começa o curta FotogrÁFRICA, com essa fala de yalorixá Beth de Oxum enquanto joga búzios para Tila, que está começando esse trabalho de busca por sua história. O documentário é uma conversa com dona Amélia, sua mãe, para saber de seu passado numa Angola que ela desconhece, mas que influencia muito em toda sua formação enquanto pessoa, sendo a diretora a única filha da família que nasceu no Brasil. Montando um mural da matriarca cheio de imagens e fotografias da família, mãe e filha reconstroem a trajetória da família até a vinda desta para o Brasil. Um detalhe que logo chama atenção é sobre a questão da perda da identidade já em Angola, quando Amélia e seu marido tiveram que abdicar de seus costumes, de sua religião, romper com suas origens para virarem católicos e assim se “civilizaram”, ascenderam socialmente. Uma história que tem muita relação com esses rituais de deslocamentos, exílio, fuga. Como citado, esse tipo de narrativa sobre pessoas em busca de suas histórias familiares é muito comum, mas a história de Amélia e Tila ajuda a nos compreender enquanto povo. Um outro exemplo é quando Amélia conta que saiu de uma casa grande em Angola e foi obrigada a morar em um bairro pobre com toda família grande em casa de taipa aqui no Brasil ou que aqui as pessoas não tinham referências de africanos, então muitas tinham medo. O filme é um retrato dos conflitos e adaptações que falam muito sobre a relação entre África e Brasil.

Já em Nome de Batismo — Alice a diretora vai até Angola saber mais sobre sua história. Aqui a relação com o deslocamento, a desterritorialização e reterritorialização fica mais explícita. Esse curta começa com uma carta da avó de Tila (lida na sua língua original) falando da felicidade de saber que sua nova neta levaria seu nome. A partir daí acompanhamos a viagem de Tila em Angola, como forma de cartas a essa avó, ela nos conta suas experiências no país dos seus pais, no encontro com seus familiares até então desconhecidos, nas paisagens, do seu encontro com sua história e ancestralidade. Acompanhamos também suas reflexões, seu medo pelo que vai encontrar, por conta perda dos referentes espaciais, e de se sentir um pessoa desenraizada. Nas imagens mais diretas escutamos sua mãe, que a acompanha nessa jornada e em alguns momentos se apresenta como uma guia turística, dizendo “essa aqui é minha terra”, em outros já não sabe ou não se lembra.

Se FotogrÁFRICA funciona o estilo “falar do outro para falar de si mesmo”, como fez Maria Clara Escobar com Os Dias com Ele (2012), aqui é o próprio ritual de descolamento, o encontro proporcionado pela viagem que é motivador do filme. Nessa mesma linha segue o curta-metragem documentário de Ana Pi, bailarina, artista brasileira que trabalha com imagem e coreografia, com pedagogia contemporânea. Menos documental e mais performática, Ana trata desse deslocamento, dessa ida e encontro com África, como forma de reconectar-se com suas origens por meio do gesto coreográfico, engajando-se em uma experiência espaço-temporal que combina movimentos tradicionais e contemporâneos. NoirBLUE – les déplacements d’une danse não traz arquivos, fotos; se centra numa dança, pois na dança (e na música) nos conectamos com a nossa ancestralidade africana. Uma dança de fertilidade e cura, afinal África é o berço da humanidade. Mãe África. A pele negra sob o véu azul passa a fazer parte do espaço, produzindo assim novas formas e cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e a sensação de liberdade.

As interpretações deste estudo revelam uma espécie de “corpografias negras” de resistência no uso da linguagem audiovisual, afinal estamos vendo a reapropriação de nossas imagens, um protesto contra o uso indevido delas e a busca pela história que foi apagada. Assim como essas diretoras e artistas muitas outras estão reconfigurando suas memórias afrodiaspóricas, elaborando uma conexão com a construção da identidade e a reivindicação da autorrepresentação simbólica. Nunca poderemos reaver tudo que nos foi tirado, é uma busca incessante que muitas vezes nos leva a lugar nenhum. Mas o que esses projetos mostram, e que uso para terminar esse texto (agora falando enquanto pesquisadora e cineasta que também trabalha com essas questões) é que nós temos o poder, aprendemos como usar dos mecanismos que criaram para nos explorar, nos matar e apagar nossa memória. Ninguém vai falar da gente, sem a gente; que continuemos assim, nos autorreferenciando.

Referências

FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 1967.

HALL, Stuart. A identidade na cultura pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeus da Silva, Guaracira Lopes Louro. 10ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista do Programa de Estudos Pós-graduação em História e do Departamento de História da PUC-SP, n.10. São Paulo, dez. 1993.

FARIAS, Jordão. Representatividade negra como meio de auto afirmação: usos e sentidos. 2018. <Disponível em http://medium.com/@fariasjordao>

QUANTO MAIS PERSONAGENS NEGROS EU CRIAR E ATRIBUIR SUBJETIVIDADE MELHOR: ENTREVISTA COM RENATA MARTINS

Encerrando este ciclo de publicações10, compartilhamos com vocês a entrevista “Quanto mais personagens negros eu criar e atribuir subjetividade melhor” com a diretora e roteirista Renata Martins. A última das entrevistadas é a caçula dos quatro filhos de Maria do Rosário Martins e José Elói Martins. Com dois Emmys na carreira, Renata é fundadora da Mahin Produções e idealizadora do projeto “Empoderadas”, além de diretora e roteirista dos premiados filmes Sem Asas (2019) e Aquém das Nuvens (2010). Nossa conversa aconteceu de forma online, em junho de 2020, no início da pandemia da COVID-19.

Em seu fazer cinematográfico é notável a centralidade da família, não apenas como disparador narrativo, mas também como forma coletiva de expansão espiritual e desenvolvimento emocional. Pensando nas famílias pretas, a construção dessas imagens/discursos é especialmente poderosa, principalmente quando consideramos que a desorganização de núcleos familiares pretos é fruto de políticas racistas atualizadas desde a colonização.

Quando pensamos em histórias cujos pilares narrativos estão no amor, no respeito e no cuidado familiar, temos poucas referências de famílias pretas na produção audiovisual brasileira. Nos filmes Sem Asas (2019) e Aquém das Nuvens (2010), Renata conta histórias de famílias pretas que vivenciam o afeto, o riso, a dor, a perda, o amor e a superação. Com um cinema fortemente ambientado na periferia paulistana, local onde cresceu e vive até hoje. Renata parte de experiências comuns do dia a dia para criar seus filmes e como resultado produz imagens que atualizam nosso imaginário sobre as vivências negras e periféricas a partir de uma perspectiva radicalmente oposta às imagens hegemônicas.

Assim, partindo da ancestralidade como continuidade do corpo e da vida negra em trânsito, Renata Martins compõe o quadro de cineastas negras contemporâneas que vem estabelecendo novas políticas no campo do imaginário e da nossa sensibilidade como um todo. Um movimento pujante, que dispara novas formas de representação do que somos, do que podemos ser e do nosso entendimento enquanto coletividade negra. Boa leitura!

Lygia: Sempre gosto de começar pela trajetória das pessoas. Você pode nos contar sobre quem é você, de onde você vem e como chegou ao cinema? Como era sua relação com o cinema e o audiovisual durante a infância e adolescência?

Renata: Meu nome é Renata Cilene Martins, filha de Maria do Rosário Martins e José Elói Martins. Neta paterna de Natividade Procópio Martins e de Antonio Afonso Martins e neta materna de Geralda da Silva e José Altivo do Silva. Eu sou a mais nova de quatro irmãos. Nascida no carrão, e criada em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, onde resido até hoje.

Eu sempre gostei muito do universo das artes. Me lembro de que gostava de brincar com tintas, lápis de cores, ouvir e contar histórias. A gente tinha o LP do “Jonathan e a Gaivota” e ouvíamos sempre com as luzes apagadas, era uma de nossas brincadeiras preferidas.